苏教版-数学-二年级上册-《认识平均分(三)》同步讲解教案

- 格式:doc

- 大小:563.50 KB

- 文档页数:4

苏教版二年级上册数学《认识平均分》教案(扬州市级公开课)一. 教材分析《认识平均分》是苏教版二年级上册数学的一章内容,主要让学生理解平均分的概念,学会用除法来求平均分,培养学生动手操作和合作交流的能力。

本节课的内容与生活实际紧密相连,有利于激发学生的学习兴趣,提高学生学习数学的积极性。

二. 学情分析二年级的学生已经具备了一定的数学基础,掌握了加减法、乘除法等基本运算。

但学生在求平均分方面可能还存在一定的困难,需要通过具体实例和操作活动来帮助学生理解和掌握。

三. 教学目标1.让学生理解平均分的概念,知道平均分的意义。

2.学会用除法来求平均分,提高学生的运算能力。

3.培养学生动手操作和合作交流的能力,提高学生的数学思维。

四. 教学重难点1.重点:让学生理解和掌握平均分的概念,学会用除法求平均分。

2.难点:求平均分的方法和应用,理解平均分与实际生活的联系。

五. 教学方法1.采用情境教学法,通过生活实际例子引入平均分的概念。

2.采用操作教学法,让学生动手实践,加深对平均分的理解。

3.采用合作交流法,培养学生的团队协作能力和表达能力。

六. 教学准备1.准备相关的生活实例和图片,用于导入和呈现。

2.准备练习题和作业,用于巩固和拓展。

3.准备黑板和粉笔,用于板书和总结。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个分水果的生活实例,让学生思考如何将水果平均分给每个人。

引导学生思考平均分的意义,引出本节课的主题。

2.呈现(10分钟)呈现一些平均分的例子,让学生观察和思考,引导学生发现平均分的特点和规律。

通过具体实例,讲解平均分的计算方法,让学生学会用除法求平均分。

3.操练(10分钟)让学生分组进行操练,互相练习求平均分的方法。

教师巡回指导,解答学生的疑问,帮助学生巩固所学知识。

4.巩固(5分钟)出示一些练习题,让学生独立完成,检验学生对平均分的理解和掌握程度。

教师选取部分学生的作业进行点评,指出优点和不足,及时进行反馈。

4.1 认识平均分(教案)20232024学年数学二年级上册苏教版一、教学内容本节课的教学内容选自苏教版数学二年级上册第4章《平均分》,主要涉及4.1节“认识平均分”。

在这一节中,学生们将学习平均分的概念,通过具体的实例来理解平均分的含义和求法。

二、教学目标1. 理解平均分的含义,能够用语言描述平均分的过程和结果。

2. 能够通过具体实例,自己动手操作,求出一组数据的平均分。

3. 培养学生的动手操作能力和小组合作能力。

三、教学难点与重点本节课的重点是让学生理解平均分的概念,能够通过实例求出平均分。

难点在于如何让学生理解平均分不仅仅是数字的平均,而是一个整体的概念。

四、教具与学具准备为了更好地开展教学活动,我准备了一些教具和学具,包括黑板、粉笔、多媒体教学设备、平均分的学习单和一些小物品,如苹果、糖果等。

五、教学过程1. 实践情景引入:我会给每个小组发一些苹果,让他们将这些苹果平均分给小组成员,每组成员得到的苹果数量一样多。

2. 讲解概念:通过上面的实践,我会引导学生理解平均分的概念,平均分就是将一组数据分成几份,每份的数量一样多。

3. 例题讲解:我会出示一些例题,让学生通过动手操作,求出这些例题的平均分。

4. 随堂练习:在讲解完例题后,我会让学生自己动手做一些练习题,巩固他们刚刚学到的知识。

5. 小组合作:我会让学生分组进行合作,共同完成一些综合性的练习题。

六、板书设计在上课的过程中,我会利用黑板和粉笔,将一些关键的概念和步骤板书在黑板上,方便学生理解和记忆。

七、作业设计作业题目:求下面一组数据的平均分。

数据:8, 7, 9, 10, 6答案:将这组数据相加,得到总和:8 + 7 + 9 + 10 + 6 = 40然后,将总和除以数据的个数,即5,得到平均分:40 ÷ 5 = 8所以,这组数据的平均分是8。

八、课后反思及拓展延伸课后,我会反思这节课的教学效果,看看学生们是否掌握了平均分的概念,哪些地方需要改进。

二年级上册数学教案-4.1认识平均分|苏教版1. 教学目标1.让学生掌握平均分的概念。

2.让学生能够进行简单的平均分计算。

3.让学生通过实际生活中的例子理解平均分的应用。

2. 教学重点1.平均分的概念。

2.平均分的计算方法。

3. 教学难点1.让学生理解平均分的概念。

2.让学生掌握平均分的计算方法。

4. 教学准备1.教师要准备书籍、教具、印刷材料等教学辅助材料。

2.学生需要准备课本、笔、纸等学习用品。

5. 教学过程(1)导入在导入环节中,教师可以通过对课程主题的介绍和相关课外知识的引导来引起学生的兴趣和好奇心,并激发他们学习的积极性。

(2)讲解在讲解环节中,教师要通过课件、书籍等方式,讲解平均分的概念和计算方法。

教师需要通过实例演示,让学生理解如何计算平均数。

(3)练习在练习环节中,教师可以设计练习题目和实践活动,让学生掌握如何应用平均分的计算方法进行实际问题的解决。

(4)巩固在巩固环节中,教师需要对学生进行复习,确认学生是否掌握了平均分的概念和计算方法。

教师要鼓励学生提出问题和疑惑,并及时回答。

(5)拓展在拓展环节中,教师要引导学生了解平均分在日常生活中的应用。

例如:如果班里共有30个人,共有60颗苹果,那么每人平均能分到几颗苹果?6. 总结通过本节课的学习,学生认识到了平均分的概念,掌握了平均分的计算方法,并能够在实际生活中应用平均分进行计算和解决问题。

同时,学生也了解到平均分在日常生活中的重要性和应用价值,进一步提高了他们的数学素养和实际应用能力。

7. 参考资料苏教版小学数学二年级上册8. 扩展阅读平均分(百度百科)。

二年级上册数学教案4.1 认识平均分一、教学目标1. 知识与技能:使学生理解“平均分”的概念,知道“平均分”的意义,能够用除法计算简单的“平均分”问题。

2. 过程与方法:通过观察、操作、交流等学习活动,培养学生的观察能力、动手操作能力和合作交流能力。

3. 情感、态度和价值观:激发学生学习数学的兴趣,培养学生合作、分享的良好品质。

二、教学内容1. “平均分”的概念及意义。

2. 用除法计算简单的“平均分”问题。

3. 解决生活中的“平均分”问题。

三、教学重点与难点1. 教学重点:理解“平均分”的概念,掌握用除法计算“平均分”的方法。

2. 教学难点:解决生活中的“平均分”问题,培养学生的实际操作能力。

四、教具与学具准备1. 教具:课件、图片、实物等。

2. 学具:计算器、练习本、彩笔等。

五、教学过程1. 导入新课:通过生活中的实例引入“平均分”的概念,激发学生的学习兴趣。

2. 新课讲解:讲解“平均分”的概念及意义,引导学生理解“平均分”的含义。

3. 案例分析:分析生活中的“平均分”问题,引导学生运用除法计算“平均分”。

4. 实践操作:分组进行实际操作,让学生亲身体验“平均分”的过程,培养学生的动手操作能力。

6. 课后作业:布置与“平均分”相关的练习题,巩固所学知识。

六、板书设计1. 板书认识平均分2. 板书内容:“平均分”的概念及意义用除法计算“平均分”解决生活中的“平均分”问题七、作业设计1. 基础题:计算简单的“平均分”问题。

2. 提高题:解决生活中的“平均分”问题,培养学生的实际操作能力。

3. 拓展题:研究“平均分”在生活中的应用,提高学生的综合运用能力。

八、课后反思1. 教师在教学中要关注学生的个体差异,因材施教,使每位学生都能理解“平均分”的概念。

2. 通过实际操作,让学生体验“平均分”的过程,培养学生的动手操作能力。

3. 在课后作业中,注重培养学生的实际操作能力,使学生能够将所学知识运用到生活中。

苏教版二年级上册数学《理解平均数》

教案

苏教版二年级上册数学《理解平均数》教案

一、教学目标

1. 理解平均数的概念和意义。

2. 能够计算一组数据的平均数。

3. 能够应用平均数解决实际问题。

二、教学重点

1. 理解平均数的含义。

2. 掌握计算一组数据的平均数的方法。

三、教学准备

1. 教材:苏教版二年级上册数学教材。

2. 教具:黑板、粉笔、小纸条、计算器。

四、教学过程

导入

通过观察学生们坐在教室的方式,引出平均数的概念。

1. 概念讲解

向学生们解释平均数的概念和意义,例如:当我们想知道一群人的平均年龄时,我们把每个人的年龄相加,然后除以人数,得到的结果就是平均年龄。

2. 计算平均数的方法

步骤一:列出数据

让学生们自己想象一个情景,并列出相关数据,例如:小明每天做的运动步数。

步骤二:计算总和

引导学生们将列出的数据相加,得到总和。

步骤三:计算平均数

让学生们用总和除以数据的个数,得到平均数。

3. 实际应用

通过一些实际问题的例子,让学生们应用平均数解决问题,例如:小明这周每天的运动步数分别是1000、1500、800、1200、900,求平均步数。

五、教学延伸

通过一些扩展练,巩固学生们对平均数的理解和计算能力。

六、课堂小结

对本节课的要点进行总结和回顾,并检查学生们的掌握情况。

七、课后作业

留下一些练题,让学生们巩固对平均数的理解和计算能力。

八、教学反思

对本节课的教学进行回顾和评估,反思教学过程中的不足和改

进之处。

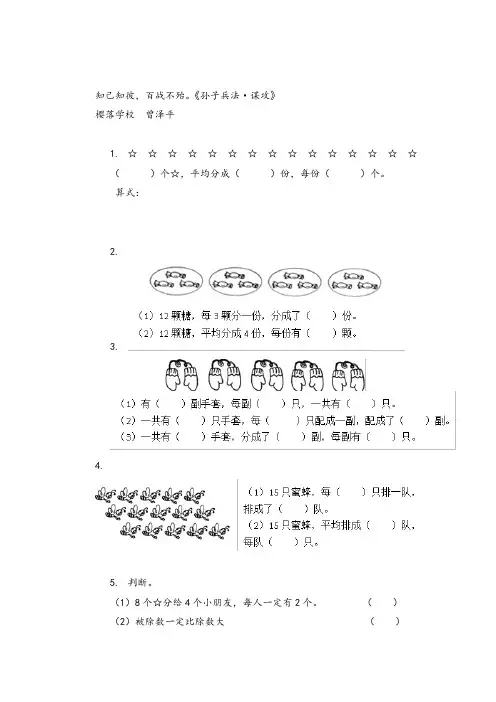

知己知彼,百战不殆。

《孙子兵法·谋攻》

樱落学校曾泽平

1.☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

()个☆,平均分成()份,每份()个。

算式:

2.

3.

4.

5.判断。

(1)8个☆分给4个小朋友,每人一定有2个。

()(2)被除数一定比除数大()

答案:

1.15 5 3 15÷5=3 (后三空答案不唯一)

2.(1)4 (2)3

3.(1)5、2、10

(2)10、2、5

(3)10、5、2

4.(1)5、3

(2)3、5

5. (1)错(要强调平均分)

(2)错

【素材积累】

宋庆龄自1913年开始追随孙中山,致力于中国革命事业,谋求中华民族独立解放。

在近70年的漫长岁月里,经过护法运动(1917年)、国民大革命(1924—1927年)、国共对立十年(1927—1937年)、抗日战争(1937—1945年)、解放战争(1945—1949年),她始终忠贞不渝地坚持孙中山的革命主张,坚定地和中国人民站在一起,为祖国的繁荣富强和人民生活的美满幸福而殚精竭虑,英勇奋斗,在中国现代历史上,谱写了光辉的篇章。

宋庆龄因此被誉为20世纪最伟大的女性之一。

苏教版二年级上册数学《理解平均分值》教案苏教版二年级上册数学《理解平均分值》教案一、教学目标通过本节课的研究,学生将能够:1. 理解平均分值的概念;2. 掌握计算平均分值的方法;3. 运用平均分值的概念解决实际问题。

二、教学准备1. 教师:计算器、平均分值示例练题;2. 学生:练本、铅笔、橡皮擦。

三、教学过程1. 导入:教师介绍平均分值的概念和应用场景,例如课堂上每个学生的平均成绩。

2. 引入:教师给出一个简单的例子,例如小明连续两次数学考试的得分分别是85和90,请问他的平均分值是多少?3. 讲解计算方法:教师引导学生思考,并给出计算平均分值的公式:平均分值 = (分数1 + 分数2 + ... + 分数n) / n。

4. 示范计算:教师利用计算器和示例练题,演示如何计算平均分值。

5. 学生练:学生在练本上完成几道平均分值的练题,教师巡回指导和检查学生的答题情况。

6. 实际应用:教师给出一些与平均分值相关的实际问题,例如某班级的语文成绩平均分值是多少,某同学需要通过最后一次考试才能达到班级平均分值等,鼓励学生运用所学知识解决这些问题。

7. 总结:教师与学生一起回顾本节课的内容,强调平均分值的重要性和实际应用价值。

8. 作业布置:教师布置平均分值相关的作业,要求学生独立完成并及时交卷。

四、教学评价教师可通过以下方式评价学生的研究情况:1. 课堂参与:观察学生在课堂上的问题提问、回答和讨论情况;2. 练完成情况:检查学生在练本上的答题情况;3. 实际应用:评估学生解决实际问题时的思考和运算能力。

五、教学延伸1. 针对研究困难的学生,加强个别辅导和练;2. 引导学生思考更复杂的问题,例如求多道题目的平均分值;3. 鼓励学生将平均分值概念应用到其他学科和实际生活中,培养综合运算能力。

六、教学反思本节课通过引入实际问题和示例练,帮助学生理解平均分值的概念和计算方法。

针对学生的不同水平,及时给予指导和辅导,并提供实际应用的场景,增强学生的研究兴趣和实际运用能力。

认识平均分(教学设计)二年级上册数学苏教版一、教学目标1.理解平均数的概念,掌握计算平均数的方法。

2.培养学生的分析问题、解决问题和归纳总结的能力。

3.激发学生的学习兴趣,增强学生的自主学习意识。

二、教学重点1.理解平均数的概念。

2.掌握计算平均数的方法。

三、教学难点1.理解平均数的概念。

2.运用平均数解决实际问题。

四、教学准备1.教师准备黑板、彩色粉笔,学生准备笔、纸、教材。

2.教师进行课前调研,了解学生的学情和学习能力,为教学提供依据。

五、教学步骤第一步:导入新知识教师以生动有趣的方式向学生介绍平均数的概念,并通过实际生活中的例子引导学生理解平均数的概念。

第二步:掌握计算平均数的方法1.教师通过示范和讲解,引导学生掌握计算平均数的方法。

首先教师通过例题演示如何计算平均数,然后让学生在小组内自主完成练习。

2.教师针对练习过程中出现的问题进行及时指导和纠正,帮助学生进一步理解和掌握计算平均数的方法。

第三步:练习平均数的应用教师通过实例引导学生了解平均数在日常生活中的应用,例如计算班级的平均身高、平均成绩等。

然后让学生在小组内自主完成练习,并鼓励学生自由发挥,提出新的应用场景。

第四步:巩固知识教师设计巩固练习,让学生进行自主练习。

然后教师进行点评和总结,引导学生找到自己的不足,以及如何进一步提升自己的学习效果。

六、教学反思通过本节课程的教学,我深刻认识到了平均数在日常生活中的重要性,更加清晰地认识到了在教学中体现学生主体地位的重要性。

在教学过程中,我结合实际生活中的例子和学生生活经验,使学生更好地理解了平均数的概念,激发了学生的学习兴趣。

最后,通过本节课程的教学,学生学习到了如何计算平均数,掌握了一种新的解决问题的方法,同时也培养了学生的分析问题、解决问题和归纳总结的能力。

苏教版二年级上册《认识平均分》数学教案教学目标:1.能够理解平均分的概念。

2.能够正确计算平均数。

3.运用平均数的知识进行实际生活中的问题求解。

教学重点:1.能够正确计算平均数。

2.理解平均数的意义。

教学难点:如何将平均数的知识运用到实际生活中的问题求解。

教学方法:情境教学法、问题解决法。

教学准备:教材、黑板、笔、平均数的实物和图片教学过程:1.导入新知识:任课教师可以找些平均数的实物,例如几个相同大小的糖果,对学生进行展示,并询问学生这几个糖果可以平均分成几份。

2.讲授新知:通过学生对上述问题的回答,讲解平均数的概念,并告诉学生“平均数”是将一定数量的数相加后除以这些数的个数所得到的数值。

3.询问学生:众所周知,平均数是一种很好用的数学工具。

然而,学生可能不熟练掌握这个概念。

因此,为了加深学生对这个概念的理解,任课教师可以用一些问题来问学生。

例如:有9个学生的成绩分别为60,76,85,92,35,73,95,82,88分。

要求求出他们的平均分是多少?通过学生主动参与,一定程度上激发学生的学习兴趣,并帮助学生理解平均数的概念。

4.辅导练习:为了巩固学生对平均数的掌握,任课教师可以在课堂上带领学生完成一些平均数的练习。

练习1:某班一共有35个学生,其中10个学生的身高是110cm,5个学生的身高是120cm,20个学生的身高是130cm。

请问这个班的平均身高是多少?练习2:某个家庭一个月的用水量如下:16,28,35,48,52,70m³。

那么该家庭一个月平均每天用多少水?5.归纳总结:随着课程的深入,学生应该已经掌握了平均数的概念和计算方法。

在对学生进行一些简单的实际问题求解后,任课教师可以带领学生对平均数进行总结,巩固学生掌握的内容,以此来检验掌握的程度。

教学反思:通过这节课,学生应该已经掌握了平均数的概念和计算方法。

在下一节课中,任课教师可以将更加具体的问题融入到教学中,使学生更好地应用平均数的知识来解决实际生活中的问题。

二年级上册数学教案及反思4.1 认识平均分丨苏教版教案:二年级上册数学教案及反思4.1 认识平均分丨苏教版一、教学内容今天我们要学习的是苏教版二年级上册的数学教材,具体是第4章第1节的内容,认识平均分。

在这一节中,我们将学习如何将一些物品平均分给若干个人,以及如何判断每个人分到的物品是否一样多。

二、教学目标通过本节课的学习,我希望学生们能够理解平均分的概念,学会如何将物品平均分给多个人,并且能够判断每个人分到的物品是否一样多。

三、教学难点与重点本节课的重点是让学生们掌握平均分的概念和方法,难点则是如何让学生们理解并判断每个人分到的物品是否一样多。

四、教具与学具准备五、教学过程1. 实践情景引入:我会先拿出一袋糖果,然后问学生们,如果将这些糖果平均分给三个小朋友,每个人会分到几颗糖果呢?2. 讲解教材内容:然后我会引导学生打开教材,一起学习第4章第1节的内容,认识平均分。

我会讲解如何将物品平均分给多个人,以及如何判断每个人分到的物品是否一样多。

4. 例题讲解:然后我会出一道例题,比如说,如果有12颗糖果,要平均分给4个小朋友,每个人会分到几颗糖果呢?我会带着学生们一起解答这道例题。

6. 板书设计:在讲解和练习的过程中,我会用白板进行板书设计,用来帮助学生们更好地理解和记忆平均分的概念和方法。

六、板书设计平均分:将一些物品平均分给若干个人,每个人分到的物品数量一样多。

如何判断:观察每个人分到的物品数量是否一样多,如果一样多,就是平均分。

七、作业设计作业题目:如果有15颗糖果,要平均分给5个小朋友,每个人会分到几颗糖果呢?答案:每个人会分到3颗糖果。

八、课后反思及拓展延伸对于拓展延伸,我可以在下一节课中引入一些更复杂的情况,比如不完全是整数的情况,让学生们学会如何处理。

同时,我也可以让学生们在课后自己寻找一些实际生活中的例子,来运用平均分的概念和方法。

重点和难点解析在上述教案中,有几个关键的细节是我需要特别关注的。

平均分(教案)二年级上册数学苏教版教学目标1. 让学生理解平均分的概念,知道平均分是将总数均等地分配给每一个对象。

2. 培养学生运用除法解决实际问题的能力,能够正确地进行平均分的计算。

3. 培养学生合作与分享的意识和团队协作能力。

教学内容1. 平均分的概念:将总数均等地分配给每一个对象。

2. 平均分的计算:使用除法进行计算。

3. 平均分在实际生活中的应用。

教学重点与难点1. 教学重点:让学生掌握平均分的概念和计算方法。

2. 教学难点:让学生理解平均分的意义,能够将平均分应用于实际问题中。

教具与学具准备1. 教具:PPT、白板、粉笔。

2. 学具:练习本、铅笔。

教学过程1. 引入:通过PPT展示平均分的概念,让学生了解平均分的意义。

2. 讲解:通过白板和粉笔,讲解平均分的计算方法,让学生掌握如何使用除法进行计算。

3. 练习:让学生分组进行练习,解决实际问题,巩固平均分的计算方法。

4. 应用:让学生通过PPT展示的实例,了解平均分在实际生活中的应用。

板书设计1. 平均分的概念2. 平均分的计算方法3. 平均分在实际生活中的应用作业设计1. 让学生完成练习本上的习题,巩固平均分的计算方法。

2. 让学生回家后,与家长一起找出生活中的平均分实例,并记录下来。

课后反思1. 教师需要关注学生在练习和应用环节的表现,及时发现问题并进行针对性的辅导。

2. 教师可以通过学生的作业和课后反馈,了解学生对平均分的掌握情况,为后续的教学做好准备。

教学过程1. 引入引入阶段是激发学生兴趣和预备知识的关键步骤。

可以通过一个简单的实物分配游戏开始,例如,教师可以带来一些小玩具或糖果,并告诉学生:“我有10个糖果,要分给班上的5个小组,每个小组应该得到多少糖果?”这个问题自然地引出了平均分的概念。

2. 讲解在讲解阶段,教师需要清晰地定义平均分的概念,并通过具体的例子来解释。

可以使用PPT展示不同的物品(如水果、书籍、玩具等)被平均分配给不同数量的孩子或小组。

认识平均分(三)

(一)教学目标

1.经历平均分的活动过程,加深对平均分特点的理解,建立平均分的表象。

2.通过具体活动,对比平均分的两种操作方法,明确平均分一些物体既可以每几个一份地分,也可以平均分成几份。

3.在实际操作中,提高动手操作能力。

(二)教学重难点

重点:掌握平均分的两种方法,感悟平均分的本质特征。

难点:体会平均分的两种方法的联系和区别。

(三)知识讲解

【知识点】平均分的两种分法

问题导入把12支铅笔平均分,可以怎样分?(教材46页例4)

过程讲解

1.解题思路

平均分一些物体时,可以先确定每份分得的个数,再看能分成多少份;也可以先确定平均分成几份,再看每份能分几个。

2.具体操作方法

用O代替铅笔,分一分。

(1)先确定平均分的份数,再确定每份的支数。

方法一12支铅笔平均分成3份。

每份4支。

方法二 12支铅笔平均分成2份。

每份6支。

方法三 12支铅笔平均分成6份。

每份2支。

方法四 12支铅笔平均分成4份。

每份3支。

(2)先确定每份几支,再确定分成几份。

方法一 12支铅笔,每4支一份。

可以分成3份。

方法二 12支铅笔,每6支一份。

可以分成2份。

方法三 12支铅笔,每2支一份。

可以分成6份。

方法四 12支铅笔,每3支一份。

可以分成4份。

归纳总结

平均分的方法:把一些物体平均分,可以先确定每份分得的个数,然后再看能平均分成几份;也可以先确定平均分成几份,然后再看每份能分得多少个。

无论哪一种分法,分得的每份都同样多。

误区警示

【误区】有12朵花。

平均插在3个花瓶里,每个花瓶插(6)朵。

错解分析本题错在没有按确定的份数分。

如果每个花

瓶插6朵,有3个花瓶,3个6是18,而这里只有12朵花,所以每瓶应该是插4朵花,3个4朵花才是12朵花。

正确解答 4

温馨提示

解决平均分的实际问题时,应先考虑平均分成几份,每份是多少个,再看是全部分完,还是有剩余,要结合具体情况,灵活解决。

(四)能力提升

【能力点一】用分析法解决与平均分有关的实际问题

例1黑猫与白猫各有12条鱼。

黑猫每天吃4条鱼,白猫每天吃3条鱼。

问谁先吃完。

方法一

分析先分别求出黑猫、白猫吃完鱼的天数,再比较谁先吃完。

黑猫:12条鱼,每4条为1份,平均分成了3份,即3天吃完。

白猫:12条鱼,每3条为1份,平均分成了4份,即4天吃完。

解答 3<4,所以黑猫先吃完。

方法二

分析黑猫与白猫各自吃鱼的总量一样,每天吃得多的,吃的天数就少,也就是先吃完的。

解答 4>3,黑猫每天吃得多,所以吃的天数就少,即先吃完。

提示

解此类题时,一定要结合生活实际,从不同的角度去思考。

【能力点二】用推理法解决复杂的平均分问题

例2有一些桃,比30个多,比40个少,可以平均分成几份,而且分的份数和每份桃的个数同样多,有多少个桃?

分析要求桃的总数,就要用分的份数乘每份桃的个数。

分的份数和每份桃的个数同样多,也就是两个乘数相同,乘法口诀中两个因数相同且积在30与40之间的,只有六六三十六。

解答 6×6=36(个)

计算得出:有36个桃。

提示

解答此题的关键是掌握好两个重要条件:(1)平均分;(2)

分的份数和每份的个数同样多。