吉林大学 无机化学 共40页

- 格式:ppt

- 大小:4.20 MB

- 文档页数:40

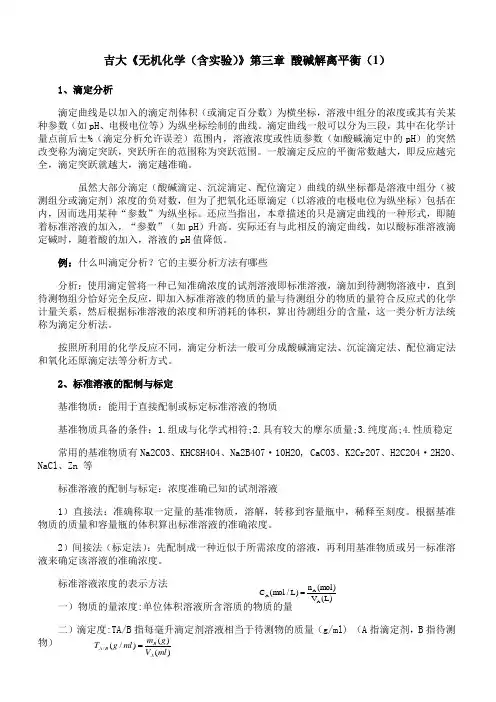

吉大《无机化学(含实验)》第三章 酸碱解离平衡(1)1、滴定分析滴定曲线是以加入的滴定剂体积(或滴定百分数)为横坐标,溶液中组分的浓度或其有关某种参数(如pH 、电极电位等)为纵坐标绘制的曲线。

滴定曲线一般可以分为三段,其中在化学计量点前后±%(滴定分析允许误差)范围内,溶液浓度或性质参数(如酸碱滴定中的pH )的突然改变称为滴定突跃,突跃所在的范围称为突跃范围。

一般滴定反应的平衡常数越大,即反应越完全,滴定突跃就越大,滴定越准确。

虽然大部分滴定(酸碱滴定、沉淀滴定、配位滴定)曲线的纵坐标都是溶液中组分(被测组分或滴定剂)浓度的负对数,但为了把氧化还原滴定(以溶液的电极电位为纵坐标)包括在内,因而选用某种“参数”为纵坐标。

还应当指出,本章描述的只是滴定曲线的一种形式,即随着标准溶液的加入,“参数”(如pH )升高。

实际还有与此相反的滴定曲线,如以酸标准溶液滴定碱时,随着酸的加入,溶液的pH 值降低。

例:什么叫滴定分析?它的主要分析方法有哪些分析:使用滴定管将一种已知准确浓度的试剂溶液即标准溶液,滴加到待测物溶液中,直到待测物组分恰好完全反应,即加入标准溶液的物质的量与待测组分的物质的量符合反应式的化学计量关系,然后根据标准溶液的浓度和所消耗的体积,算出待测组分的含量,这一类分析方法统称为滴定分析法。

按照所利用的化学反应不同,滴定分析法一般可分成酸碱滴定法、沉淀滴定法、配位滴定法和氧化还原滴定法等分析方式。

2、标准溶液的配制与标定基准物质:能用于直接配制或标定标准溶液的物质基准物质具备的条件:1.组成与化学式相符;2.具有较大的摩尔质量;3.纯度高;4.性质稳定 常用的基准物质有Na2CO3、KHC8H4O4、Na2B4O7·10H 2O, CaCO3、K2Cr2O7、H2C2O4·2H 2O 、NaCl 、Zn 等标准溶液的配制与标定:浓度准确已知的试剂溶液1)直接法:准确称取一定量的基准物质,溶解,转移到容量瓶中,稀释至刻度。

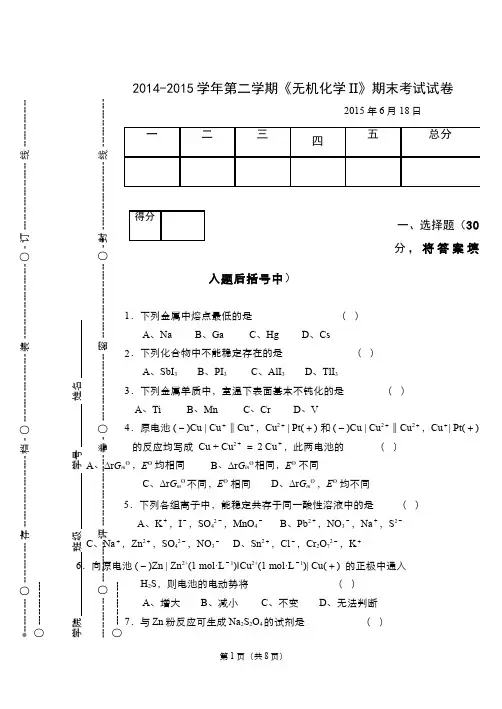

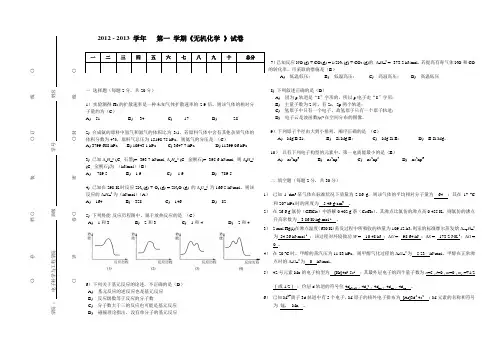

2012 - 2013 学年 第一 学期《无机化学 》试卷一 选择题(每题2分,共20分)1)实验测得H 2的扩散速率是一种未知气体扩散速率的2.9倍。

则该气体的相对分子量约为(C )A) 51 B) 34 C) 17 D) 282) 合成氨的原料中氢气和氮气的体积比为3:1,若原料气体中含有其他杂质气体的体积分数为4%,原料气总压为15198.75 kPa ,则氮气的分压是 (C )A) 3799.688 kPa B) 10943.1 kPa C) 3647.7 kPa D) 11399.06 kPa3) 已知Δc H m θ (C, 石墨)= -393.7 kJ/mol, Δc H m θ (C, 金刚石)= -395.6 kJ/mol, 则Δf H m θ(C, 金刚石)为 (kJ/mol )(B )A) -789.5 B) 1.9 C) -1.9 D) 789.54) 已知在298 K 时反应2N 2 (g) + O 2 (g) = 2N 2O (g) 的Δr U m θ 为166.5 kJ/mol ,则该反应的Δr H m θ为(kJ/mol )(A )A) 164 B) 328 C) 146 D) 825) 下列势能-反应历程图中,属于放热反应的是 (C )A) 1和3 B) 2和3 C) 1和4 D) 2和 46)下列关于基元反应的论述,不正确的是(D ) A) 基元反应的逆反应也是基元反应 B) 反应级数等于反应的分子数C) 分子数大于三的反应也可能是基元反应7)已知反应NO (g) + CO (g) = 1/2N 2 (g) + CO 2 (g)的 Δr H m θ = -373.2 kJ/mol ,若提高有毒气体NO 和CO的转化率,可采取的措施是(B )A) 低温低压; B) 低温高压; C) 高温高压; D) 高温低压8) 下列叙述正确的是(D ) A) 因为p 轨道是“8”字形的,所以p 电子走“8”字形; B) 主量子数为2时,有2s ,2p 两个轨道; C) 氢原子中只有一个电子,故氢原子只有一个原子轨道; D) 电子云是波函数|ψ|2在空间分布的图像。

《无机化学》舒谋海一、课程基本信息1、课程代码:2、课程名称:无机化学3、学时/学分:64/44、先修课程:化学原理。

5、面向对象:化学、应用化学、生物学、药学及化学相关专业。

6、开课院(系)、教研室:化学化工学院无机及分析化学教研室7、教材、教学参考书:Inorganic chemistry, Shriver & Atkins, Fifth Edition(教材)《无机化学》(第四版)下册,北师大、华中师大、南京师大主编,高教出版社《无机化学》(第二版)下册,宋天佑主编,吉林大学出版社8、已修课程基础《化学原理》二、教学的性质和任务课程性质:本课程属于基础化学系列课程。

通过课堂教学使学生掌握元素性质递变规律及配位化学的基本知识、基本理论,了解单质的制备方法及各主族、副族元素化合物的性质,掌握无机化学的研究方法、应用及其发展趋势。

使学生较全面地了解无机化学、基本化学原理及其在化学分析和元素性质方面的应用和思想、现代无机化学的研究前沿和现状。

三、教学内容和基本要求在综合应用多门有关学科的知识,系统、全面、深入地了解化学的基本原理、无机化学的基本概念、基础理论,并在此基础上掌握物质的化学成分分析方法原理,掌握元素的基本性质和与物质结构的关系。

通过课程的学习,将为后续的有机化学、物理化学、仪器分析等专业基础课程的学习打下基础。

以下内容安排基于Inorganic chemistry,Shriver & Atkins, Fifth Edition,W. H. Freeman and Company.2010第一部分:元素及其化合物第一单元周期性(2 课时)主要内容:元素性质概论,元素性质的通论,非金属元素性质通论,金属元素性质通论。

重点与难点:元素的递变性规律以及与核外电子结构的关系第二单元氢(2课时)主要内容:氢元素及其简单二元化合物、氢气及氢能源重点与难点:氢元素的结构特征第三单元碱金属和碱土金属(group 1 & 2)(2课时)主要内容:碱金属与碱土金属的通性;碱金属与碱土金属的重要化合物;锂、铍的特性及对角线规律;常见s区元素的金属鉴定反应。

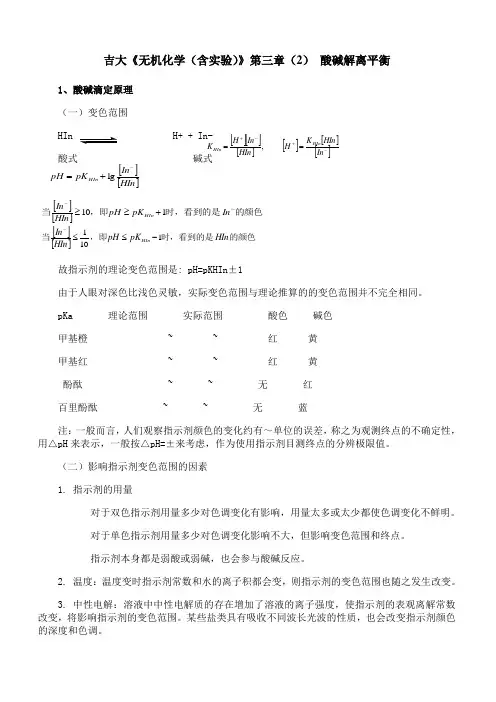

吉大《无机化学(含实验)》第三章(2) 酸碱解离平衡1、酸碱滴定原理(一)变色范围 HIn H+ + In-酸式 碱式故指示剂的理论变色范围是: pH=pKHIn ±1由于人眼对深色比浅色灵敏,实际变色范围与理论推算的的变色范围并不完全相同。

pKa 理论范围 实际范围 酸色 碱色甲基橙 ~ ~ 红 黄甲基红 ~ ~ 红 黄酚酞 ~ ~ 无 红百里酚酞 ~ ~ 无 蓝注:一般而言,人们观察指示剂颜色的变化约有~单位的误差,称之为观测终点的不确定性,用△pH 来表示,一般按△pH=±来考虑,作为使用指示剂目测终点的分辨极限值。

(二)影响指示剂变色范围的因素1. 指示剂的用量对于双色指示剂用量多少对色调变化有影响,用量太多或太少都使色调变化不鲜明。

对于单色指示剂用量多少对色调变化影响不大,但影响变色范围和终点。

指示剂本身都是弱酸或弱碱,也会参与酸碱反应。

2. 温度:温度变时指示剂常数和水的离子积都会变,则指示剂的变色范围也随之发生改变。

3. 中性电解:溶液中中性电解质的存在增加了溶液的离子强度,使指示剂的表观离解常数改变,将影响指示剂的变色范围。

某些盐类具有吸收不同波长光波的性质,也会改变指示剂颜色的深度和色调。

[][][][][][]-+-+==In HIn K H HIn In H K HInHIn ,[][]HIn In pK pH HIn -+=lg [][]的颜色时,看到的是,即当-In pK pH HIn In HIn 110+≥≥-[][]的颜色时,看到的是,即当HIn pK pH HIn In HIn 1101-≤≤-4.滴定程序:为了达到更好的观测效果,在选择指示剂时还要注意它在终点时的变色情况。

例如:酚酞由酸式无色变为碱式红色,易于辨别,适宜在以强碱作滴定剂时使用。

同理,用强酸滴定强碱时,采用甲基橙就较酚酞适宜。

例:下列各种弱酸、弱碱,能否用酸碱滴定法直接测定?如果可以,应选用哪种指示剂?为什么?CH2ClCOOH,HF,苯酚,羟胺,苯胺。

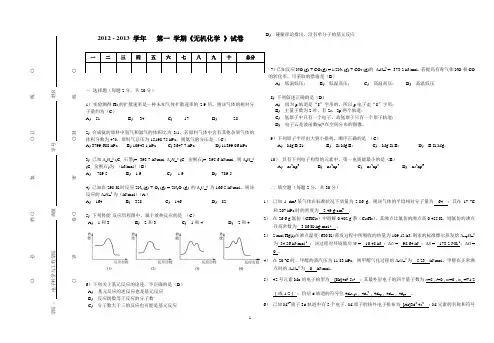

12012 - 2013 学年 第一 学期《无机化学 》试卷一 选择题(每题2分,共20分)1)实验测得H 2的扩散速率是一种未知气体扩散速率的2.9倍。

则该气体的相对分子量约为(C )A) 51 B) 34 C) 17 D) 282) 合成氨的原料中氢气和氮气的体积比为3:1,若原料气体中含有其他杂质气体的体积分数为4%,原料气总压为15198.75 kPa ,则氮气的分压是 (C )A) 3799.688 kPa B) 10943.1 kPa C) 3647.7 kPa D) 11399.06 kPa3) 已知Δc H m θ (C, 石墨)= -393.7 kJ/mol, Δc H m θ (C, 金刚石)= -395.6 kJ/mol, 则Δf H m θ(C, 金刚石)为 (kJ/mol )(B )A) -789.5 B) 1.9 C) -1.9 D) 789.54) 已知在298 K 时反应2N 2 (g) + O 2 (g) = 2N 2O (g) 的Δr U m θ 为166.5 kJ/mol ,则该反应的Δr H m θ为(kJ/mol )(A ) A) 164 B) 328 C) 146 D) 825) 下列势能-反应历程图中,属于放热反应的是 (C )A) 1和3 B) 2和3 C) 1和4 D) 2和 46)下列关于基元反应的论述,不正确的是(D ) A) 基元反应的逆反应也是基元反应 B) 反应级数等于反应的分子数C) 分子数大于三的反应也可能是基元反应D) 碰撞理论指出,没有单分子的基元反应7)已知反应NO (g) + CO (g) = 1/2N 2 (g) + CO 2 (g)的 Δr H m θ = -373.2 kJ/mol ,若提高有毒气体NO 和CO的转化率,可采取的措施是(B )A) 低温低压; B) 低温高压; C) 高温高压; D) 高温低压8) 下列叙述正确的是(D ) A) 因为p 轨道是“8”字形的,所以p 电子走“8”字形; B) 主量子数为2时,有2s ,2p 两个轨道; C) 氢原子中只有一个电子,故氢原子只有一个原子轨道;D) 电子云是波函数|ψ|2在空间分布的图像。