白族文学史

- 格式:doc

- 大小:13.22 KB

- 文档页数:2

白族,主要居住于云南西北部苍山脚下、洱海之滨的大理白族自治州,现约有150.56万人,属典型的农耕民族。

公元937年,白族首领段思平在洱海地区建立了"大理国"政权。

自那时以来,白族便形成一个具有共同语言和文化、经济水平较接近、居住地较固定的民族。

白族崇尚白色,服饰以白色为基调。

男子多穿白色对襟衣及黑领褂。

女子多穿白色上衣,外套丝绒领褂,以绣花布或彩色毛巾缠头。

在历史悠久、内涵丰富的白族文化中,最具特色的是数量繁多、形式独特的民俗活动和乡土节曰,除"三月街"、"绕三灵"、"火把节"及汉族年节外,白族还普遍崇奉一村一方的保护神--"本主",各地还有迎神赛会等等,难怪人们把白族文化称为一部存在于曰常生活中的"民俗百科全书"。

"三月街"--白族的集市:三月街是白族传统的盛大节日,每年农历三月十五日在大理古城举行,会期5-10天。

三月衔原是佛教的讲经庙会、后来,由于大理是西南古丝绸之路的重要驿站,随着社会经济的发展,就逐渐演变而成具有浓厚民族色彩的贸易集市和节日盛会。

据地方志记载,早在明代中叶,每年三月十五日,就在"苍山下贸易各省货"。

1636年徐霞客在游记中记有:"俱结棚为市,环错纷纭。

……千骑交集……男女杂沓,交臂不辨。

……十三省物无不至,滇中诸蛮物亦无不至。

"真实地记录了三四百年前三月街"诸商云集,环货山积"的盛况。

清代白族音乐家李燮羲也有一首《竹枝词》,描写了三月街的盛况"昔时繁盛几春秋,百万全钱似水流。

川广苏杭精巧货,买卖商场冠亚洲。

"三月街以骡马、木材、药材、毛皮等土特产品贸易为大宗,附近农民在三月街购买耕畜、农具,以备春耕。

而今,三月街成为滇西各族一年一度的物资交流和民族联欢大会。

白族文化解读

白族,是中国云南、贵州、四川等省的一个少数民族,其文化特色丰富多样,具有独特的民族风情。

一、节日庆典

白族有许多具有民族特色的节日,其中最为人所熟知的是“三月街”,这是白族的传统节日,也是云南省的大理白族自治州最重要的民族节日之一。

三月街通常在农历三月十五举行,为期三天。

节日里,白族人民会举行各种活动,如赛马、摔跤、歌舞表演等,同时还有盛大的物资交流市场,展示了白族人民对生活的热爱和对传统文化的传承。

二、民间传说

白族的民间传说丰富多彩,既有关于民族起源、英雄人物的传说,也有关于自然现象的解释。

其中,《创世记》、《开天辟地》等神话传说,讲述了白族人民对世界和人类起源的理解。

这些传说故事不仅具有很高的文学价值,也蕴含着白族人民的智慧和精神追求。

三、生活习俗

白族的生活习俗深受其地理环境和民族历史的影响。

例如,白族的传统民居多为土木结构的“土掌房”,既适应了云南的气候特点,又具有独特的民族风格。

白族的主食以稻米为主,喜欢食用酸、辣、咸的食物,如酸竹笋、酸鱼、酸肉等。

在婚姻、丧葬等方面,白族也有自己独特的习俗和仪式。

四、宗教信仰

白族的宗教信仰主要是原始宗教和佛教。

原始宗教中,白族人民崇拜祖先和自然神灵,如山神、水神、土地神等。

佛教自唐代传入白族地区后,逐渐与原始宗教融合,形成了具有白族特色的佛教信仰。

此外,白族地区还有一部分人民信仰道教和基督教。

总的来说,白族文化是一种多元、丰富的文化体系,既有独特性,也有包容性。

在现代社会,我们应该尊重和理解白族文化,同时也要保护和传承这一宝贵的文化遗产。

1950年以来白族史研究概论白族是中国的少数民族之一,主要分布在云南、贵州、广西等地。

自1950年以来,白族的历史研究逐渐得到重视,相关学者对白族的起源、发展、文化、社会等方面进行了广泛深入的研究。

以下是白族史研究的相关参考内容。

1. 白族的起源与迁徙:白族的起源问题是白族史研究的重要课题之一。

学者通过对语言、风俗、遗传等方面的研究,认为白族与契丹族、锡伯族等有一定关系。

同时,白族也受到满族、回族、苗族等族群的影响。

此外,白族历史上存在着大规模的迁徙,如南迁至云贵、广东一带,北迁至甘肃、新疆等地,对于深入了解白族的起源与迁徙规律具有重要意义。

2. 白族社会组织与经济发展:白族社会组织与经济发展是白族史研究的另一个重要方面。

白族在历史上主要以部落或家族形式组织,通常由家族长老或部落首领领导。

在经济方面,白族以农耕为主,种植水稻、玉米等作物,同时也从事渔猎、木匠等手工业活动。

研究白族社会组织与经济发展,可以了解白族的社会结构、社会等级、劳动分工等方面的情况。

3. 白族文化与文化传承:白族的文化是白族史研究中的核心内容之一。

白族拥有独特的文化风俗和艺术表达形式,如白族传统服饰、音乐舞蹈、民间戏曲等。

传统的白族语言也是文化传承的重要组成部分。

研究白族文化,可从宗教信仰、婚姻习俗、节日庆典等方面探讨白族民族心理、文化认同和传统价值观等。

4. 白族历史与社会变迁:白族历史与社会变迁是白族史研究的关键内容之一。

白族历史上曾经历了许多社会变迁,如与邻近民族的交往、政治制度的变化以及与汉族的融合等。

此外,中国历史上的重大事件也对白族产生了影响,如文化大革命、改革开放等。

研究白族历史与社会变迁,可以帮助人们理解白族作为一个群体在历史洪流中的承受和觉醒。

5. 白族艺术与文学:白族艺术与文学是白族史研究中的一个重要方面。

白族具有独特的绘画、雕塑、陶瓷等艺术形式,同时也有自己的文学作品、民间故事等。

白族的艺术与文学反映了白族人民丰富的想象力和创造力,研究这些内容有助于深入了解白族的审美观念、思想文化等方面的内容。

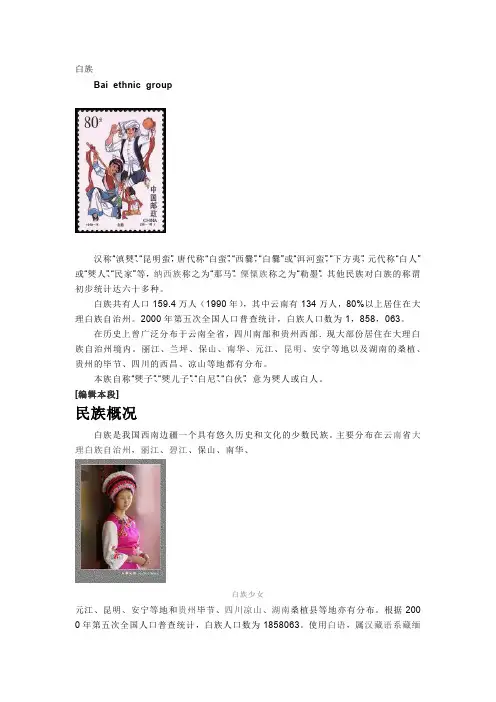

白族Bai ethnic group汉称“滇僰”、“昆明蛮”,唐代称“白蛮”,“西爨”,“白爨”或“洱河蛮”,“下方夷”,元代称“白人”或“僰人”、“民家”等,纳西族称之为“那马”。

傈僳族称之为“勒墨”。

其他民族对白族的称谓初步统计达六十多种。

白族共有人口159.4万人(1990年),其中云南有134万人,80%以上居住在大理白族自治州。

2000年第五次全国人口普查统计,白族人口数为1,858,063。

在历史上曾广泛分布于云南全省,四川南部和贵州西部.现大部份居住在大理白族自治州境内。

丽江、兰坪、保山、南华、元江、昆明、安宁等地以及湖南的桑植、贵州的毕节、四川的西昌、凉山等地都有分布。

本族自称“僰子”、“僰儿子”、“白尼”、“白伙”,意为僰人或白人。

[编辑本段]民族概况白族是我国西南边疆一个具有悠久历史和文化的少数民族。

主要分布在云南省大理白族自治州,丽江、碧江、保山、南华、白族少女元江、昆明、安宁等地和贵州毕节、四川凉山、湖南桑植县等地亦有分布。

根据200 0年第五次全国人口普查统计,白族人口数为1858063。

使用白语,属汉藏语系藏缅语族,还有说法主张白语(白族的语言)、土家语也属于汉语族。

绝大部分居民操本族语言,通用汉语文。

元明时曾使用过“僰文”(白文),即所谓“汉字白读”。

白族使用汉字书写,但是有自己的语言,文学艺术丰富多彩。

善于经营农业、盐渍杜鹃花。

三道茶是云南白族招待贵宾时的一种传统饮茶方式。

[编辑本段]民族历史4000多年前的新石器时代,白族先民就在以苍山洱海和滇池为中心的地区生息繁衍,在河旁湖滨的台地上创造了早期文明的水稻农耕文化,过着农耕渔猎的定居生活。

从西汉至唐初,白族先民在汉文化以及其他外来文化的影响下,不断进分散和聚合,先后形成东"西洱河蛮"、"白子国"、"渠敛诏"及"六诏"等酋邦,后建立了南诏国,大理国等政权,历500多年。

白族介绍白族是我国西南边疆一个少数民族。

主要分布在云南省大理白族自治州,丽江、碧江、保山、南华、元江、昆明、安宁等地和贵州毕节、四川凉山、湖南桑植县等地亦有分布。

2000年第五次全国人口普查统计,白族人口数1858063。

使用白语,属汉藏语系藏缅语族,还有说法主张白语(白族的语言)、土家语也属于汉语族。

绝大部分操本族语,通用汉语文。

元明时使用过“僰文”(白文),即“汉字白读”。

使用汉字书写,有自己的语言,文学艺术丰富多彩。

善经营农业、盐渍杜鹃花。

三道茶是云南白族招待贵宾时的传统饮茶方式。

白族是中国南方少数民族,列中国第15大民族。

云南、贵州、四川、湖南和湖北五省是现代白族世居地。

根据2000年人口普查,中国大陆有白族人口1,861,895人,占少数民族人口的1.77%,其中云南有1,505,644人,占白族人口的80.87%;贵州有187,362人,占10.06%;湖南有125,597人,占6.75%;湖北有7,173人,占0.39%。

除世居地外,因工作、婚姻迁徙,32个省市区及现役军人中均有白族人口分布。

白族自称“白和”,是中国西南边疆一个具有悠久历史文化的少数民族,史书上称为“僰人”、“白人”、“白蛮”,明代以后称为“民家”。

历史上白族曾经是云南最大的民族。

白族历史悠久,文化丰富多彩。

白族有本民族语言白语,属汉藏语系藏缅语族白语支(也有人主张属彝语支)。

许多白族人通晓汉语,白族在历史上曾经仿造汉字创制过方块白文,并用方块白文编撰过大量的书籍。

云南历史上著名的史书《白古通记》原本即用白文写成,后经四川人杨慎翻译为汉文流传至今。

元末明初傅友德、蓝玉、沐英平云南后错误地对白族实行残酷的文化灭族政策,焚毁了所有官方和民间的藏书,以致于后世无法系统了解当时的历史和文字系统。

从此白文基本上灭绝。

流传于民间的白曲歌谱尚用汉字白读的方法来记录白语唱词,但是因为缺乏系统性和统一性而不能流传到其他领域。

中原汉文化早于唐朝传播到南中地区,白族人民积极学习先进的汉文化,汉字很早就在白族上层社会中通行。

白族文化艺术白族在长么的社会历史发展中,创造出极其光辉灿烂的文化,对祖国的科学发展作出了应有的贡献。

远在新石器时代,占硅先民就会种植水稻、大麦、小麦、豆、麻等多种植物,到南调时修治了“殊为精好”的山田,在苍山玉局峰顶修建了“横渠道”和“高河”水利工程,引十八溪水,“灌因数万顷”。

历法、天文气象、医学等方面也积累了丰富的知识和经验,如曲人白族学者周思源著的《太和更漏中星表》、清代浪弯何中基的《星象考》、陈洞天的《洞天秘典注》、李星嫁的《奇验书方》、赵予罗的《本草别解》、《救疫奇方》等就是这方面的代表作。

白族人民在建筑、雕刻、绘画等方面也具有声越的才能,不少遗迹至今仍被列为全国重点文物保护单位。

中外闻名的大理三塔,主塔高六十九点一三米,分十六级,造作精巧,,近似西安大雁塔,虽历千余年的风雨剥蚀和地震摇撼,仍巍然屹立。

朝川石宝山的石窟人像,为唐宋时代劳动人民精心雕歌技艺高超,人物体态多姿、栩栩如生,有很高的艺术价值。

此外,还有大理弘圣寺塔、蛇骨塔和弥渡铜柱铁庙,以及南沼德化碑、元世祖平云南碑等建筑雕刻,都是极为宝贵的历史文物。

白族绘画艺术也是丰富多采购。

公元八九九年张顾、主奉宗所绘的《南馏中兴国史画卷》,千一七二中大理国“描工”张胜温画的《大理面卷》,是现存的古代白族人民创作的名画,在国内外享有极高的声誉,反映了古代白族人民的高度艺术成就。

曰旗人民还创作了不少精美的壁画、版画、雕塑和木刻。

白族在史学上也有丰富的遗产。

早在唐宋时代已有《张氏国史》、《白史》、《国史》等著作出现。

元代则有《白古疆》、《玄峰年运志》等书问世。

这些书籍今虽侠亡,但片断章节还散见于明代著作和碑文中。

明清两代,白族学者对白族掌效普遍进行整理,如朗代杨鼎著有《南谓通记》十卷,黑新翟著《西南列国志》百卷,此外,还有无名氏的《自古通记浅述》、清嚣善庆的《云龙野史》等,这些著述都保存了很多史料。

白族史学者,还编著了许多地方志书,明代有李元阳的《大理府志》和《万历云南通志》等,清代张相度套《太和县志》,洱源王澎主编过《道光云南通志稿》二百一十六卷,关将正史中有关云南重要史料缉出编成二十一卷的《云南备征志》,对云南史料做了大量的整理工作。

白族的典型人物和事迹白族是中国的一个少数民族,主要分布在云南省的丽江、大理等地。

白族人口较少,但他们却有着悠久的历史和文化传统。

在长期的历史发展中,白族形成了自己独特的社会制度、语言文字、宗教信仰、服饰风俗等方面的特点。

下面将重点介绍白族的典型人物和相关事迹。

一、白族的典型人物1.张炳炜:张炳炜是白族社会主义建设时期的杰出代表之一。

他出生于云南大理的一个贫苦农民家庭,但他却凭借自己的勤奋和聪明才智完成了学业,成为一名杰出的文化工作者和地方党政领导干部。

他曾任云南省文联主席、云南大理州委书记等职务,为白族的发展做出了重要贡献。

2.依力托:依力托是白族历史上的一位著名将领。

他生活在清代末年,当时云南地区爆发了太平天国起义。

由于白族地区地理位置较为特殊,太平军的势力蔓延到了这里。

依力托积极响应太平军的号召,率领白族群众投身到了太平天国的战斗中。

他一方面组织军队抵御清军的进攻,另一方面积极推动白族地区经济和文化的发展。

3.曲延寿:曲延寿是白族的一位传统医学家。

他生活在白族地区的明朝时期,熟悉白族传统医药知识,尤其擅长草药治疗。

曲延寿以其高超的医术和热心帮助患者的精神,在当地乡亲中享有很高的声誉。

他还将自己的医术传授给后人,为白族地区培养了一批具备医学知识和技术的人才。

4.阿干达·阿依曼:阿干达·阿依曼是白族的一位著名诗人。

他生活在20世纪初,是中国近代白族文学的开拓者之一。

阿干达·阿依曼以自己纯朴直观的表达方式,描绘了白族地区的风景、生活和人情。

他的作品形式多样,涉及诗歌、散文、戏剧等,对白族地区的文学创作产生了重要影响。

二、白族的典型事迹1.保护环境:白族人民长期以来对环境保护有着深刻的认识和实践。

他们崇尚自然,重视生态平衡,努力保护白族地区宝贵的生态资源。

例如,他们积极参与河流的治理和草地的保护,推动绿色发展,努力改善当地居民的生活环境。

2.传统文化保护:白族人民对自己的传统文化有着强烈的认同感和保护意识。

参考文献汇总《草原精神文化研究》1.田广金、郭素新.北方文化与匈奴文明.南京:江苏教育出版社,20052.朱狄.艺术的起源.北京:中国社会科学出版社,19823.盖山林、盖志浩.内蒙古岩画的文化解读.北京:北京图书馆出版社,20024.孛儿只斤·吉尔格勒.游牧文明史论.呼和浩特:内蒙古人民出版社,20025.王增永.华夏文化源流考.北京:中国社会科学出版社,20056.林幹.中国古代北方民族通论.呼和浩特:内蒙古人民出版社,19987.[法]勒内·格鲁塞.草原帝国.北京:商务印书馆,20058.杨茂盛.中国北疆古代民族政权形成研究.哈尔滨:黑龙江教育出版社,20049.朱学渊.中国北方诸族的源流.北京:中华书局,200410.道润梯步.新译简注《蒙古秘史》.呼和浩特:内蒙古人民出版社,197911.孟广耀等.蒙古民族通史.呼和浩特:内蒙古大学出版社,200212.荣苏赫、赵永铣等主编.蒙古族文学史.呼和浩特:内蒙古人民出版社,200013.吕大吉.宗教学通论新编.北京:中国社会科学出版社,199814.乌丙安.神秘的萨满世界.上海:生活·读书·新知三联书店,198915.项英杰.中亚:马背上的文化.杭州:浙江人民出版社,199316.富育光.萨满教与神话.沈阳:辽宁大学出版社,199017.叶舒宪.英雄与太阳——中国上古史诗的原型重构.上海:上海社会科学院出版社,199118.色音.东北亚的萨满教.北京:中国社会科学出版社,199819.色音.蒙古游牧社会的变迁.呼和浩特:内蒙古人民出版社,199920.徐万邦、祁庆富.中国少数民族文化通论.北京:中央民族大学出版社,199621.邢莉.游牧中国——一种北方的生活态度.北京:新世界出版社,200622.邢莉.草原文化.沈阳:辽宁教育出版社,199823.奎曾.草原文化与草原文学.呼和浩特:内蒙古大学出版社,199724.满郁夫.蒙古族美学史.沈阳:辽宁民族出版社,200025.陈岗龙.蒙古民间文学比较研究.北京:北京大学出版社,200126.马学良等主编.中国少数民族文学比较研究.北京:中央民族大学出版社,199727.马学良等主编.中国少数民族文学史.北京:中央民族学院出版社,199228.梁庭望、张公瑾主编.中国少数民族文学概论.北京:中央民族大学出版社,199829.仁钦道尔吉.蒙古英雄史诗源流.呼和浩特:内蒙古大学出版社,200130.[俄]波·雅·符拉基米尔佐夫.蒙古社会制度史.北京:民族出版社,198031.乌云巴图、葛根高娃.蒙古族传统文化论.呼和浩特:远方出版社,200132.马林诺夫斯基.文化论.北京:中国民间文艺出版社,198733.邱紫华.东方美学史.北京:商务印书馆,200334.汤因比.历史研究.上海:上海人民出版社,198635.闫天灵.汉族移民与近代内蒙古社会变迁研究.北京:民族出版社,200436.廖家福.全球化与民族文化多样性.北京:人民出版社,200537.孟驰北.草原文化与人类历史(上).北京:国际文化出版公司,199938.黄薇.蒙古族当代小说概论.呼和浩特:内蒙古人民出版社,200039.乌热尔图.沉默的播种者.呼和浩特:内蒙古人民出版社,199440.(本书)包斯钦、金海主编.草原精神文化研究.呼和浩特:内蒙古教育出版社,2007《中国各民族文学关系研究(先秦至唐宋卷)》1.马学良、梁庭望、张公瑾.中国少数民族文学史.北京:中央民族学院出版社,19922.李力、李明.彝族文学史.四川:四川民族出版社,19943.张文勋、张福三、傅光宇.白族文学史.云南:云南人民出版社,19834.岩峰、王松、九保尧.傣族文学史.云南:云南民族出版社,19955.田兵.苗族文学史.贵州:贵州人民出版社,19816.何积全、陈立浩.布依族文学史.贵州:贵州民族出版社,19927.彭继宽,姚纪彭.土家族文学史.湖南:湖南文艺出版社,19898.欧阳若修、周作秋.壮族文学史.南宁:广西人民出版社,19889.黄书光、刘保元.瑶族文学史.南宁:广西人民出版社,198810.褚斌杰、谭家健.先秦文学史.北京:人民文学出版社,199811.赵明、张军、赵敏俐.先秦大文学史.长春:吉林大学出版社,199312.聂石樵.屈原论稿.北京:人民文学出版社,199213.赵辉.楚辞文化背景研究.武汉:湖北教育出版社,199514.林河.《九歌》与沅湘民俗.上海:上海三联书店,199015.罗义群.苗族文化与屈赋.北京:中央民族大学出版社,199716.王钟翰.中国民族史.北京:中国社会科学出版社,199417.吴永章.中南民族关系史.北京:民族出版社啊,199218.[唐]房玄龄等.晋书.北京:中华书局,197419.[北齐魏收].魏书.北京:中华书局,197420.[唐]李药石.北齐书.北京:中华书局,197421.[唐]令狐德等.周书.北京:中华书局,197422.万绳南整理.陈寅恪魏晋南北朝史讲演录.合肥:黄山书社,198723.江应梁主编.中国民族史.北京:民族出版社,199024.白翠琴著.魏晋南北朝民族史.四川:四川民族出版社,199625.朱大渭、刘驰、梁满仓、陈勇.魏晋南北朝社会生活史.北京:中国社会科学出版社,199826.范祥雍校注.洛阳珈蓝记校注.上海:上海古籍出版社,197827.王利器集解.颜氏家训集解.上海:上海古籍出版社,198028.王国维校.水经注校.上海:上海人民出版社,198429.[宋]郭茂倩.乐府诗集.上海:上海古籍出版社,199830.萧涤非著.汉魏六朝乐府文学史.北京:人民文学出版社,198431.曹道衡著.中古文学史论文集.北京:中华书局,199732.曹道衡著.南朝文学与北朝文学研究.扬州:江苏古籍出版社,199833.穆克宏著.魏晋南北朝文学史料述略.北京:中华书局,199734.徐公持编著.魏晋文学史.北京:人民文学出版社,199935.曹道衡、沈玉成编著.南北朝文学史.北京:人民文学出版社,199136.王运熙、杨明著.魏晋南北朝文学批评史.上海:上海古籍出版社,198937.周健江著.北朝文学史.北京:中国社会科学出版社,199738.吴先宁著.北朝文化特质与文学进程.东方出版社,199739.《历代西域诗抄》,新疆人民出版社1982年版40.《新疆风物志》,新疆人民出版社1985年版41.《中国历史地图集》,中华地图学社1975年版42.《岑参边塞诗选》,人民文学出版社1981年版43.《岑参集校注》,上海古籍出版社1982年版44.《西域文化论稿》,新疆人民出版社1997年版45.《汉书·西域转》,中华书局1962年版46.《中国通史参考资料》古代部分第四册,中华书局1981年版47.[清]钱谦益笺注.杜甫全集.上海:上海古籍出版社,197948.[元]脱脱等著.辽史.北京:中华书局,197449.[宋]叶隆礼撰.契丹国志.上海:上海古籍出版社,198550.[清]李有棠撰.辽史纪事本末.北京:中华书局,198251.曾贻芬、崔文印编.辽史人名索引.北京:中华书局,198252.[元]脱脱等撰.金史.北京:中华书局,197553.[宋]宇文懋昭撰、崔文印校正.大金国志校证.北京:中华书局,198654.[清]李有棠撰.金史纪事本末.北京:中华书局,198055.《中国大百科全书·中国文学》,中国大百科全书出版社1986年版56.孙望、常国武主编.宋代文学史.北京:人民文学出版社,199657.陈述辑校.全辽文.北京:中华书局,198258.[清]繆荃孙编.辽文存.长春:吉林人民出版社,1998年《中华传世文选》本59.[清]王仁俊编.辽文萃.无冰阁光绪30年(1904年)刊本60.[金]元好问编.中州集.中华书局上海编辑所1959年版61.[元]房祺编,张正义、刘达科校注.河汾诸老诗集.太原:山西古籍出版社,199662.薛瑞兆、郭明志编纂.全金诗.天津:南开大学出版社,199563.[清]张金吾编纂.金文最.北京:中华书局,199064.[清]庄仲方编.金文雅.长春:吉林人民出版社,1998年《中华传世文选》本65.姚奠中主编.元好问全集.太原:山西人民出版社,199066.[清]施国祁注,麦朝枢校.元遗山诗集笺注.北京:人民文学出版社,195867.凌景埏校注.董解元西厢记.北京:人民文学出版社,196268.蓝立蓂校注.刘知远诸宫调校注.成都:巴蜀书社,198969.凌景埏、谢伯阳校注.诸宫调两种.济南:齐鲁书社,198870.[金]王寂著,张博泉注释.辽东行部志注释.哈尔滨:黑龙江人民出版社,198471.[金]王寂著,罗继祖、张博泉注释.鸭江行部志.哈尔滨:黑龙江人民出版社,198472.陈衍纂辑.辽诗纪事.北京:商务印书馆,193673.陈衍纂辑.金诗纪事.北京:商务印书馆,193674.向南辑.辽代石刻文编.石家庄.河北教育出版社,199575.陈相伟等校注.金碑汇释.北京:吉林文史出版社,1989年“长白丛书”本76.唐圭璋编.全金元词.北京:中华书局,197977.金启孮著.女真文辞典.北京.文物出版社,198478.吴梅著.辽金元文学史.北京:商务印书馆,193479.苏雪林著.辽金元文学.北京:商务印书馆,193480.张晶著.辽金诗史.长春:东北师范大学出版社,199481.《辽金元诗歌史论》,吉林教育出版社1995年版82.詹杭伦著.金代文学思想史.成都:成都科技大学出版社,199083.阎凤梧、刘达科著.河汾诸老研究.太原:山西人民出版社,199384.降大任著.元遗山新论.太原:北岳文艺出版社,198885.刘译著.元好问论诗三十首集说.太原:山西人民出版社,199286.周惠泉著.金代文学学发凡.长春:东北师范大学出版社,199487.周惠泉著.金代文学论.长春:东北师范大学出版社,199788.周惠泉著、杨佐义主编.中国文学史话·辽金元卷.长春:吉林人民文学出版社,199889.胡传志著.金代文学研究.合肥:安徽大学出版社,200090.赵维江著.金元词论稿.北京:中国社会科学出版社,200091.狄宝心著.元好问年谱新编.无锡:中国文联出版社,200092.陶然著.金元词通论.上海:上海古籍出版社,200193.刘锋焘著.宋金词论稿.北京:中国社会科学出版社,200294.朱东濶著.元好问传.北京:东方出版社,199995.刘明浩著.元好问传.北京:东方出版社,199996.赵兴勤等笺注.遗山乐府.北京:中国广播电视出版社,199097.赵兴勤等笺注.中州乐府.北京:中国广播电视出版社,199098.[元]耶律楚材著.湛然居士文集.北京:中华书局,198699.章荑荪选注.辽金元诗选.上海:古典文学出版社,1958100.罗斯宁选注.辽金元诗三百首.长沙:岳麓书社,1990101.周惠泉、米治国选注.辽金文学作品选.长春:时代文艺出版社,1986 102.范宁、华岩选注.宋辽金诗选注.北京:北京出版社,1988 103.夏承焘、张璋编选.金元明清词选.北京:人民文学出版社,1983 104.[清]何文焕辑.历代诗话.北京:中华书局,1981105.[清]王夫之等撰.清诗话.上海:上海古籍出版社,1963106.郭绍虞编选.清诗话续编.上海:上海古籍出版社,1983107.[清]赵翼著,霍松林等校点.瓯北诗话.北京:人民文学出版社,1981 108.[清]徐銶撰,唐圭璋校注.词苑丛谈.上海:上海古籍出版社,1981 109.[清]陈延焯著.杜维沫校点.白雨斋词话.北京:人民文学出版社,1959 110.况周颐著.王幼安校订.蕙风词话.北京:人民文学出版,1960111.[金]刘祁著.归潜志.北京:中华书局,1983112.胡忌著.宋金杂剧考.上海:古典文学出版社,1957113.罗斯宁、彭玉平著.宋辽金元文学史.广州:中山大学出版社,1999 114.李修生、查洪德主编.二十世纪中国文学研究·辽金元文学研究.北京:北京文学出版社,1999115.费孝通等著.中华民族多元一体格局.北京:中央民族学院出版社,1989 116.费孝通主编.中华民族研究新探索.北京:中国社会科学出版社,1991 117.《中国北方民族关系史》编写组:中国北方民族关系史,中国社会科学出版社1987年版。

白族文学概述摘要:白族人民在长期的历史发展中,创造出了灿烂悠久的文化。

白族文学渊源悠久,分为南诏以前白族文学、南诏大理国时代的白族文学、元明清时代的白族文学、国民党统治时期及抗日战争时期的白族文学以及解放后的白族文学。

其在形式上,分为民间文学和作家文学,其中靠人民口头创作,口耳相传的民间文学,具有很高的造诣。

白族文学顺历史潮流,受到了汉族文化以及其他文化的影响,不过仍然具有很强的民族特点。

关键词:白族文学;白族文学的分期;白族文学的特点白族是我国西南边疆一个少数民族。

主要分布在云南省大理白族自治州,丽江、碧江、保山、南华、元江、昆明、安宁等地和贵州毕节、四川凉山、湖南桑植县等地亦有分布。

使用汉藏语系藏缅语族,现绝大部分使用汉语。

白族历史悠久,文化丰富多彩,其在建筑、雕刻、绘画艺术上独树一帜、名扬中外。

白族人民所创造的文学,是我国多民族文化宝库中的一个重要组成部分。

1,白族文学的社会背景及发展状况距今三千多年前,洱海地区的古老民族已经进入了新时期时代。

公元前十二世纪左右,剑川海门口的铜石并用文化是洱海地区石器文化的延续和发展。

这些历史遗迹足以表明白族人民历史的悠久长远。

秦汉时期已经产生了不同的部落和公社。

正是在形成这些部落或氏族公社形成之时,出现了白族的打歌①《创世纪》等传说。

汉、晋王朝在大理设置郡县,汉王朝的统治及汉民、士兵的驻居不仅促进了白族地区经济文化的发展,也是一次本族文化与汉族文化的交流。

当时便出现了反映社会变迁的传说,如“白子国”、“六诏”等。

及至蒙社诏统一洱海地区,建立起了南诏政权。

在南诏奴隶政权的统治下,云南各族人民曾被迫来往迁徙,这段时期不仅带来了各民族之间的文化交流,白族与中原之间的交往也日益频繁。

同时洱海地区成为云南政治、经济、文化中心,洱海地区的人民逐渐发展成为一个比较稳定的共合体。

南诏文化相当繁荣,就文人文学,出现了杨奇鲲、段义宗等有名诗人,也出现了大量民间口头创作,如《望夫云》、《辘角庄》等。

白族讲解词摘要:一、白族简介二、白族文化特点三、白族传统节日四、白族风俗习惯五、白族美食六、如何融入白族文化七、总结正文:【一、白族简介】白族,我国少数民族之一,主要分布在云南、贵州、四川等地。

白族历史悠久,有着丰富的文化底蕴。

根据历史记载,白族先民在公元8世纪至10世纪建立了大理国,成为当时我国西南地区的一个强大政权。

【二、白族文化特点】白族文化独具特色,其中最突出的特点是崇尚白色。

白族认为白色象征纯洁、高贵,因此在服饰、建筑等方面都喜好使用白色。

此外,白族民间艺术丰富多彩,如大理石雕、剪纸、刺绣等,都具有很高的艺术价值。

【三、白族传统节日】白族有很多传统节日,其中最具代表性的是三月街。

三月街是白族盛大的民间庙会,每年农历三月举行,吸引了大量游客和商家。

此外,还有火把节、龙舟赛等富有民族特色的节日。

【四、白族风俗习惯】白族风俗习惯丰富多样。

比如,白族家庭重视长幼尊卑,年轻人要尊敬长辈,长辈也要关心爱护年轻人。

此外,白族人民热情好客,客人到访时会以茶待客,并有“三道茶”的习俗。

【五、白族美食】白族美食丰富多样,口味独特。

其中最具代表性的有鸡豆腐、甜水面、松茸炖鸡等。

这些美食既具有地方特色,又富有营养价值,让人流连忘返。

【六、如何融入白族文化】要融入白族文化,首先要了解白族的风俗习惯。

例如,在白族地区游玩时,要尊重当地的民族风俗,遵循礼仪规范。

此外,可以尝试学习白族的民间艺术,如剪纸、刺绣等,体验白族人民的日常生活。

【七、总结】白族是一个历史悠久、文化底蕴丰富的民族。

其独特的文化特点、传统节日、风俗习惯和美食吸引了无数游客。

湖南白族文化传统

湖南白族是中国少数民族之一,拥有悠久的历史和丰富的文化传统。

他们居住

在湖南省的西南部,主要分布在湘西地区的凤凰、花垣、龙山等县。

白族人民以其独特的文化传统而闻名,这些传统包括语言、服饰、饮食、音乐、舞蹈等方面。

白族语言属于汉藏语系彝语族白语支,是一种独特的语言。

白族人民以白语为

母语,传承了悠久的口头文学和民间传说,这些文学作品反映了他们的生活、信仰和价值观念。

在服饰方面,白族人民喜欢穿着色彩鲜艳、图案繁复的民族服装,女性常常身

着白色上衣和黑色长裙,头戴银饰,非常具有民族特色。

而男性则穿着黑色长袍和黑色长裤,头戴黑色斗笠,显得庄重而典雅。

在饮食方面,白族人民以米饭为主食,喜欢吃辣椒和酸菜,口味独特。

此外,

他们还有一种特色的饮食习惯,就是喜欢吃腌制的食品,如腌制的蔬菜和腌制的肉类,这些食品不仅美味可口,而且具有很高的营养价值。

在音乐和舞蹈方面,白族人民有着丰富多彩的传统文化。

他们喜欢唱歌跳舞,

尤其是喜欢跳“白族舞”,这是一种优美的舞蹈,舞姿轻盈、柔美,富有民族特色。

总的来说,湖南白族文化传统是一种独特而丰富的文化,它反映了白族人民的

生活方式、价值观念和审美情趣。

随着社会的发展和变迁,白族文化传统也在不断地传承和发展,为中华民族的多元文化增添了独特的色彩。

希望白族文化能够得到更广泛的传播和保护,让更多的人了解和欣赏这一独特的文化。

白族文学史白族古老的神话有开辟神话、图腾神话、龙神话、本主神话和密教神话五类。

代表作品有《开天辟地的传说》、《氏族的来源》、《九隆神话》、《大黑天神》等。

这些神话是白族先民关于天地形成、人类起源、氏族来源和各种事物的天真的解释。

《开天辟地的故事》包含了创世纪的内容,叙述盘古、盘生两兄弟创造世界、创造人类的事迹,其情节和古老的《盘古》神话十分相近。

《氏族的来源》,和史料相印证,说明白族先民曾以熊、虎、鸡、蛇等动物为图腾,并以这些动物为标志,分成大小不同的氏族部落。

此类神话是原始民族万物有灵观念的产物。

"九隆神话"是感生神话,《后汉书·西南夷传》和<华阳国志>中均有记载。

神话中的九隆被视为白族的祖先。

南诏立国后,曾将此神话列为开国神话。

在这一神话影响下,还产生了《白王的出生》、《白王开辟云南》、《白王打天下》、《果子女与段白王》等作品。

"本主"崇拜,是白族人民一种普遍的原始宗教信仰。

白族村寨,几乎都有本主。

这种本主信仰,同鬼神信仰不同。

古代白族人民认为,无论什么人,只要为人民解除过患难,或为民立过大功,都可奉为本主。

凡本主,都有各自的神话故事。

因此白族地区流传有大量的本主神话。

本主神话所歌颂的有自然之神,也有被尊为本主的猎人、牧民、渔民、农民、长工、地方官吏、菩萨、僧人等。

图腾崇拜、祖先崇拜和英雄崇拜的综合影响,是白族本主神话的显著特征。

居住在大理的白族人民以美丽的自然风光、名胜古迹和重大历史事件为素材,创造了许许多多地方风物传说和故事,如大理有名的风、花、雪、月四景传说等。

这些传说故事,虽描写的是自然风光、地方名胜、历史人物,但它反映了白族人民独特的风俗习惯、民族心理,具有很高的思想性和艺术性。

代表作品有《望夫云》、《美人石》、《蝴蝶泉》、《神奇的鸟会》、《鸡足山》、《绕山林》、《玉白菜》和《火烧松明楼》等。

白族机智人物故事中,最著名的有六八、艾玉、赵成、黄丈三的故事。

白族文学史

白族是云南的古老民族之一。

白族自称“白伙”、“白尼”、“白节”等。

白族最早的文学作品叫《白古通记》,据说为元代大理地区一个叫段义宗的白族人所著。

《白古通记》的内容大体上是讲当时南诏王阁罗凤重视教育,提倡知识,使白族文化有很大发展的事。

现在还流传下来的有《杜文秀之乱》和《红白旗》等。

《杜文秀之乱》又名《蛮村长》,写的是明洪武十八年(公元1393年),以杜文秀为首的30万起义军攻占大理,杀死大理皇帝段兴智后又改元换国号为大中国,改文治为武功的故事。

12世纪初,南诏中兴,征服滇西各地,建立了“大中国”。

但到后来,统治阶级开始腐朽堕落,为了争夺权力而内讧,终于分裂为两派,一派拥护世袭大理国王段氏,另一派则拥护杜氏,双方互相攻伐。

于是,两支义军,就在明永乐三年(公元1405年)前后,相继出现在云南省东部和北部。

这两支起义军,都与白族有密切关系,因此历史上把他们合称为“白蛮”。

他们为了争取民族平等和反对民族压迫的斗争,有过光辉的历史。

白族人民对这次起义进行了多方面的歌颂,如张汝霖写的《白族舞曲》、杨维桢的《白史》、马晔的《红白旗》、杨慎的《宝井歌》等,都是其中的优秀作品。

元代,大理地区的白族文人杨黼所编的《南诏野史》,是保存至今唯一的关于白族人民抗击蒙古贵族统治者的文字资料。

它叙述了蒙古贵族灭大理国时,在大理各地进行烧杀掳掠,激起各族人民奋起抵抗的事迹。

现在这本书已成为研究白族历史的珍贵文献。

14世纪中叶,大理国衰亡,杜文秀领导的“白族起义”在大理地区和临近地区开展了轰轰烈烈的反封建斗争。

后来起义失败,大批人被杀,一些起义领袖也先后遇害。

此外,杨瑞和、李弥等领导的农民起义,在不同程度上打击了封建统治。

15世纪末,大理国再度兴起,白族文学开始复苏。

16世纪中叶,大理政权灭亡。

大理文学也随之逐渐衰亡。

大理国的文学,主要指当时的大理地区的汉族文学。

由于大理是白族聚居地区,白族作家在创作时注意吸收汉族文学中的营养,融会贯通,取得了很高的艺术成就。

他们的作品大多取材于神话、传说、历史故事和汉族作家的诗词。

他们也翻译过一些汉族文学作品。

明清时期,大理文学继续向前发展,涌现了杨慎、周钟、段克己、赵藩、王廷相等一批杰出的文学家。