腹针疗法

- 格式:ppt

- 大小:5.52 MB

- 文档页数:50

腹针疗法腹针疗法是一种古老而又有效的中医疗法,它通过在腹部针刺来调理身体,帮助治疗各种疾病。

腹针疗法起源于中国古代,被广泛应用于中医临床实践中。

本文将介绍腹针疗法的原理、操作步骤以及其在常见疾病治疗中的应用。

原理腹针疗法的原理是通过刺激腹部的穴位来调节人体的气血运行,以达到治疗疾病的目的。

根据中医理论,人体腹部有许多与内脏器官相对应的穴位,称为腹部经络穴位。

通过刺激这些穴位,可以促进气血的流动,调整脏腑功能,从而起到治疗疾病的作用。

操作步骤腹针疗法的操作步骤如下:1.患者取仰卧位,使腹部暴露。

2.医生根据病情确定需要针刺的穴位。

3.医生用消毒棉球擦拭所选穴位,保持清洁。

4.医生用针管将针头刺入患者的腹部穴位中,刺入的深度根据具体情况而定。

5.医生旋转针头,进行刺激,刺激的时间和频率也根据病情而定。

6.刺激结束后,医生将针头轻轻拔出,用消毒棉球按住刺口处几分钟,以防止出血。

7.患者可以慢慢起身,注意保持温暖,避免受凉。

应用腹针疗法在中医临床实践中被广泛应用于多种疾病的治疗。

以下是腹针疗法在常见疾病治疗中的应用示例:消化系统疾病腹针疗法对于胃肠道功能失调、消化不良、胃痛等疾病有良好的治疗效果。

通过刺激腹部的相应穴位,可以促进胃肠蠕动,增加消化液分泌,改善消化功能,缓解胃痛等症状。

呼吸系统疾病腹针疗法在治疗呼吸系统疾病方面也有一定的效果。

例如,对于慢性支气管炎、哮喘等疾病,通过刺激腹部的穴位,可以舒缓支气管痉挛,促进痰液排出,减轻咳嗽和呼吸困难等症状。

泌尿系统疾病腹针疗法对于泌尿系统疾病,如尿频、尿急、小便不畅等也有一定的治疗作用。

刺激腹部穴位可以调节膀胱的功能,增加膀胱的容量,改善排尿问题。

妇科疾病腹针疗法对于妇科疾病如月经不调、痛经、子宫肌瘤等也有一定的疗效。

通过刺激腹部穴位,可以调节月经周期,缓解经痛,促进子宫肌瘤的吸收。

注意事项腹针疗法虽然是一种安全有效的疗法,但仍需要注意以下事项:1.腹针疗法需要由经验丰富的中医医生进行操作,患者不应擅自进行。

针灸—腹针疗法腹针疗法是以神阙布气学说为核心,通过针刺腹部特定穴位或与全身部位相关的反应点,治疗全身疾病的一种针刺方法,腹针痛苦小、疗效快、适应症广泛。

是微针系统的重要组成部分。

腹针穴位同耳针、头皮针穴位一样与身体各部位均有密切联系,分布有一定的规律性。

上世纪60年代针灸工作者提出腹针疗法。

70年代薄智云教授在腹针的临床实践中总结经验,首次提出了神阙调控系统理论,至80年代,腹针理论体系逐步形成。

腹针理论认为以神阙为核心的大腹部拥有一个调控系统。

它形成于胚胎期,是人体最早的调控系统和经络系统的母系统,具有向全身输布气血的功能及对机体的宏观调控。

近年来,腹部作为“第二大脑”越来越受到人们的重视。

美国科学家研究发现人有两脑,颅脑(颅中脑)和肠脑(肠神经系统),并认为两脑之间相互作用和影响。

如果非要拿科学说事,那么这也为神阙系统存在的客观性提供了依据。

腹针疗法既有传统针灸疗法的特点,又有自身诊治特色。

有兴趣的同学可自行查询学习。

接下来我们来了解一下腹针的取穴方法以及常用处方。

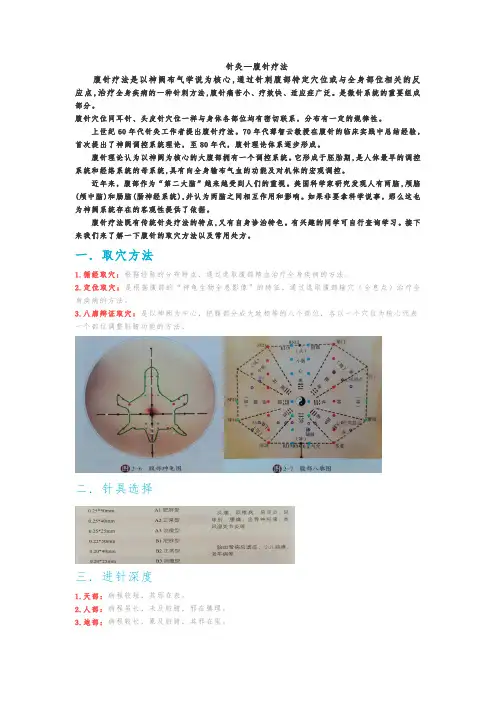

一.取穴方法1.循经取穴:根据经脉的分布特点,通过选取腹部精血治疗全身疾病的方法。

2.定位取穴:是根据腹部的“神龟生物全息影像”的特征,通过选取腹部输穴(全息点)治疗全身疾病的方法。

3.八廓辩证取穴:是以神阙为中心,把腹部分成大致相等的八个部位,各以一个穴位为核心代表一个部位调整脏腑功能的方法。

二.针具选择三.进针深度1.天部:病程较短,其邪在表。

2.人部:病程虽长,未及脏腑,邪在腠理。

3.地部:病程较长,累及脏腑,其邪在里。

四.针刺手法腹针进针后一般候气3-5分钟。

捻转法一般不超过90度,提插要慢提慢插,保持60次以内/分钟。

弱刺激为补,强刺激为泄。

一般留针半小时左右。

五.常用处方天地针:培补脾肾(中脘、关元)腹四关:通调气血、疏理经气(左右滑肉门、外陵)调脾气:健脾祛湿、滑利关节(左右大横)风湿点:祛风除湿、消肿化瘀(上、下风湿点)引气归原:治心肺、调脾胃、补肝肾(中脘、下脘、气海、关元)六.禁忌症一切不明原因的急腹症、急性腹膜炎,肝脾肿大引起的脐静脉曲张,腹腔内部肿瘤且广泛转移,女性大月份孕期等。

针灸康复科特色疗法之腹针疗法腹针疗法是建立在神阙调控理论基础上的一种新的针灸疗法。

神阙系统是最早的调控系统,是经络系统的母系统,该系统的分布特点为:犹如一只伏在前腹壁上的神龟。

它具有向全身输布气血,对机体产生宏观调控的功能。

一、特点及创新点强调取穴准确,针刺深浅合理,无痛而速效,比较容易被现代人特别是年轻人所接受。

二、临床适应病种1.病程较久的内伤脏腑的全身性疾病,如绝经期综合征,脑血管病后遗症,老年性痴呆,脑动脉硬化,心血管病,高血压,癔病等。

2.脏腑失衡后引起的疾病,如失眠,血栓性耳聋,眼底出血,球后视神经炎,视神经萎缩,月经失调,慢性胃肠炎等。

3。

虽病程不长,但与脏腑正气不足相关的疾病,如颈椎病,肩周炎,坐骨神经痛,关节炎,腰椎间盘突出症,网球肘,高尔夫球肘等。

4.其他针灸适应症,经治疗后疗效不佳者,均可为腹针的适应证。

三、临床疗效善于调整脏腑功能,尤其适用于慢性、脏腑功能失调性疾病。

处方规范、取穴少、无痛、见效快、疗效稳定。

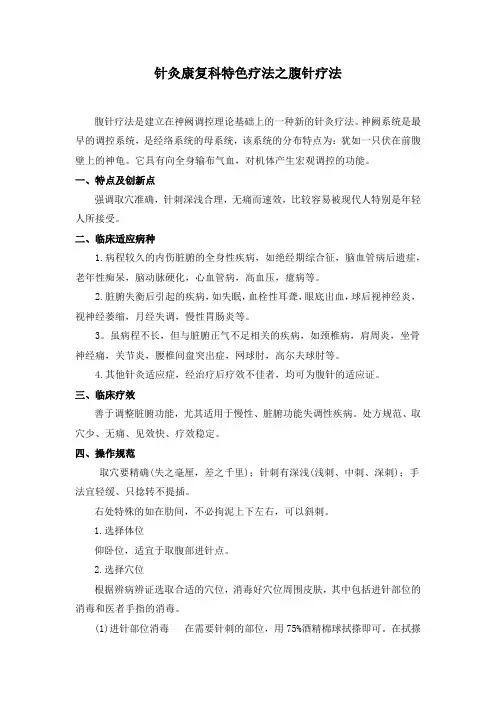

四、操作规范取穴要精确(失之毫厘,差之千里);针刺有深浅(浅刺、中刺、深刺);手法宜轻缓、只捻转不提插。

右处特殊的如在肋间,不必拘泥上下左右,可以斜刺。

1.选择体位仰卧位,适宜于取腹部进针点。

2.选择穴位根据辨病辨证选取合适的穴位,消毒好穴位周围皮肤,其中包括进针部位的消毒和医者手指的消毒。

(1)进针部位消毒在需要针刺的部位,用75%酒精棉球拭搽即可。

在拭搽时应由进针点的中心向四周擦拭,或先用25%碘酒棉球拭擦,然后再用75%酒精棉球脱碘,当进针点消毒后,切忌接触污物,以免重新污染。

(2)医者手指消毒术前医者应先将双手刷洗干净,待干后再用75%棉球擦拭即可。

3.确定进针点进针点的选择关系到进针顺利与否,关系到疗效的好坏。

在选择进针点的过程中,要明确以下原则:(1)小范围病痛进针点近,大范围多痛点的远(2)多数情况下,选择在病痛部位上、下、左、右取进针点(3)避开皮肤上的斑痕、结节、破损、凹陷、突起等处,尽量避开浅表血管,以免针刺时出血。

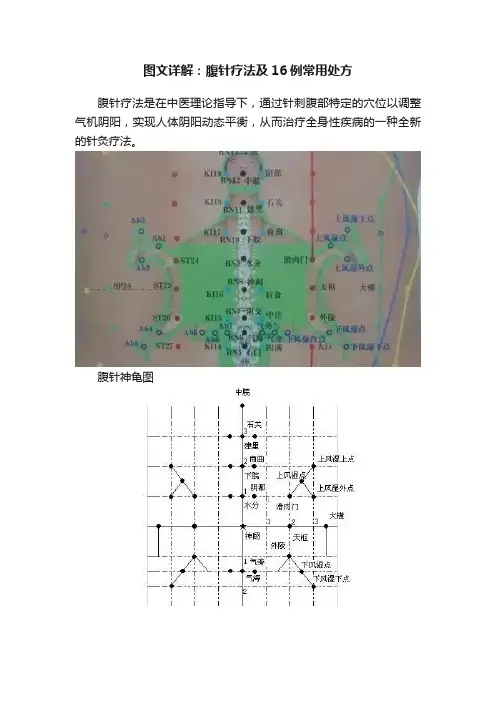

图文详解:腹针疗法及16例常用处方腹针疗法是在中医理论指导下,通过针刺腹部特定的穴位以调整气机阴阳,实现人体阴阳动态平衡,从而治疗全身性疾病的一种全新的针灸疗法。

腹针神龟图原理:它以中医理论为指导,其精华是以腹部的神阙为调控系统,提出人之先天,从无形的精气到胚胎的形成,完全依赖于神阙系统。

从中医的角度来看,腹部不仅包括了内脏中的许多重要的器官,而且还分布着大量的经脉,气血向全身输布,也是审察症候,诊断、治疗疾病的重要部位。

因此其治疗内脏疾病和慢性全身疾病疗效显优势。

其治疗体系为以腹部的肚脐为中心进行调控,因为人在出生前,脐带是维系生命的纽带,人体的生长发育所需的营养依赖于脐带的输送。

腹部又是五脏六腑会聚的地方,所以采取腹部穴位治疗可调整全身的经络,而达到治疗全身疾病的目的。

特点:1. 理论上创立了先天经络学说(理论)2. 临床上发明了“神龟图”3. 方法上体现了中医防治疾病精髓,脏腑经络局部同时并举4. 使用上无痛、安全、有效成为腹针疗法一大特色,患者乐于接受5. 取穴上突出规范化操作特点治疗范围:该疗法治疗范围广,涉及病症多,过敏性鼻炎、痛风、哮喘、椎管狭窄、强直性脊柱炎、高血压、糖尿病、失眠、抑郁症、耳鸣、耳聋、胆囊炎、胰腺炎、中风后遗症、黄褐斑、青春痘、面神经麻痹、面肌痉挛、帕金森、肥胖症、阳痿、胃肠疾患、肠易激综合征、长期便秘、反复口腔溃疡、儿童假性近视、痛经、闭经、月经不调、子宫肌瘤、乳腺增生等妇科疾患、颈腰椎膝踝关节痛、坐骨神经痛、肩周炎、网球肘、偏头痛、带状疱疹后遗痛等绝大多数疼痛病症均有显著疗效。

针具:腹针针具根据针具的不同直径分为A、B、C三类,分别为Φ0.22mm、Φ0.20m m、Φ0.18mm;每类中又根据针具的不同长度分为I型、II型、III型,分别为50mm、40mm、30mm。

基本技术:腹针取穴方法1、腹部分寸的标定:骨分寸取穴法。

上腹部分寸的标定:中庭穴至神阙穴确定为8寸。

腹针技术操作规程

腹针技术,是针刺腹部穴位以治疗全身疾病的一种方法。

腹部与全身脏腑经络均有密切联系,手三阴经分别络于大肠、小肠、三焦,手三阳经分别络于胃、胆、膀胱,足三阴经分别络于肝、脾、肾,这些脏腑均位于腹部,此外,足阳明经别“入于腹里”,足阳明之筋“上腹而布”,足太阴经“入腹”,足厥阴经“抵小腹”,任脉“循腹里”,任脉络“下鸠尾,散于腹”。

所以,各脏腑病变在腹部均有一定的反应,针刺腹部穴位,可以通调脏腑气血,从而治疗多种疾病。

【操作方法】

一、穴位定位

穴位主要有5个。

1、肩部位于胸骨下端6cm,正中线双侧旁开lcm处。

2、胸部位于胸骨下端7~8cm处。

3、颈部及后头部位于胸骨下部2~3cm处。

4、腰部位于脐下6cm处。

5、下肢位于脐下7~8cm处。

二、取穴原则

腹针取穴一般根据病变部位取其相对应的穴位。

三、操作

以32号5cm(1.5寸)长的毫针,刺入1寸左右,得气后留针20分钟,间隔5分钟行针1次。

【主治病症】

主治落枕、肋间神经痛、肩部扭伤、急性腰扭伤、坐骨神经痛等病症。

用腹针疗法。

分别取相对应的颈部、胸部、肩部、腰部、下肢部穴。

也可配合体针疗法。

【注意事项】

腹腔中脏器较多,故针刺时应做好体验,注意避开大血管及脏器,对肝脾肿大、胃下垂及膀胱充盈者,尤应注意。

腹针的原理腹针,又称腹中针或者腹穴针,是一种传统的中医疗法,通过将针刺入腹部特定的穴位来治疗疾病。

腹针疗法源于古代医书《黄帝内经》,它与针灸疗法有着紧密的联系,都属于中医的一种治疗方式。

腹针的原理主要包括以下几个方面:首先,腹针能够调节腹部脏器的功能。

中医理论认为,腹部是人体的重要区域之一,脏器通过腹部的经络相互联系,形成一个复杂的系统。

当某个脏器功能失调时,其对应的穴位周围可能会有不同的症状出现。

腹针能够通过刺激腹部的穴位,调节腹部脏器的功能,恢复其正常的运行状态。

其次,腹针可以促进气血循环。

中医理论认为,气和血是维持人体正常机能的重要物质,它们在经络系统中流动,供应全身组织和器官。

当气血循环不畅时,会导致各种疾病的发生。

通过腹针的刺激,可以调节经络的通畅,促进气血的流动,从而改善疾病的状态。

此外,腹针还可以刺激腹部的神经末梢。

人体内部有大量的神经末梢分布在腹部,它们与各个脏器相连,传递信息和调节功能。

通过刺激腹部穴位,可以激活这些神经末梢,改善脏器的功能,从而达到治疗疾病的效果。

另外,腹针还可以通过刺激腹部穴位来调节人体的内分泌系统。

内分泌系统是维持人体内稳态的重要系统,它通过分泌激素来调节身体的各种功能。

通过刺激腹部的穴位,可以调节内分泌系统的平衡,促进体内激素的正常分泌,从而调节机体的功能。

此外,腹针还可以通过调节腹部的温度来治疗疾病。

中医理论认为,温度对于人体的健康非常重要,人体的各个脏器和组织对温度有不同的需求。

腹针可以通过调节腹部的温度,改变腹部组织的代谢状态,达到治疗疾病的效果。

总之,腹针作为传统的中医疗法,其原理主要包括调节腹部脏器功能、促进气血循环、刺激腹部神经末梢、调节内分泌系统以及调节腹部温度等。

通过这些作用机制,腹针能够治疗各种疾病,对于保持人体健康具有积极的作用。

然而,由于腹针技术的复杂性和特殊性,使用腹针的时候需要严格掌握技术要领,遵循医学原理和伦理规范,以免给患者带来伤害。