特效腹针疗法的基本处方(中)

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:17

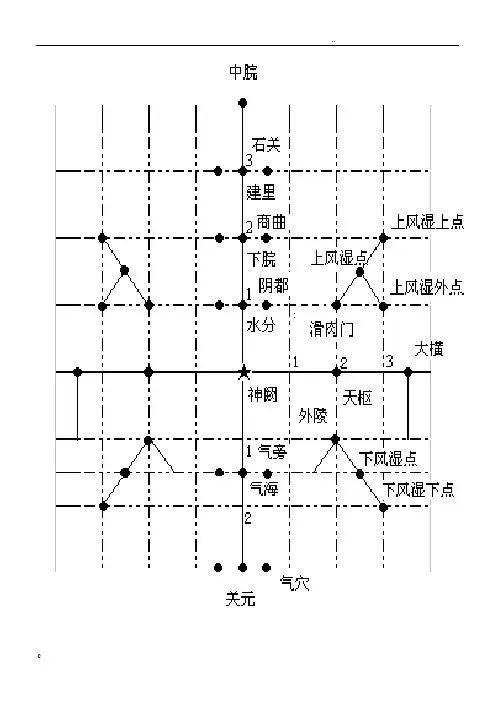

腹针常用处方腹针治疗各种疾病的处方1、头痛,处方:中皖、阴都或中腕梅花刺、阴都三星刺。

辨证加减:外感头痛:曲池(双)或十二井放血;血虚头痛:气海、天枢(天枢);瘀血头痛:气海、关元、滑肉门(双)2、落枕,处方:中皖、商曲(患),滑肉门(患)颈项双侧疼痛:商曲(双),滑肉门(双);颈项后正中疼痛:下皖,商曲(双)。

3、肩凝症处方:中皖、商曲(健)、滑肉门三角(患)辨证加减肩部疼痛的范围较大时以滑肉门为顶点的三角距离略长。

肩部疼痛的范围较局限时以滑肉门为顶点的三角取穴距离缩短。

4、肘、腕痛-处方:中皖、滑肉门(患)、上风湿点(患)、商曲(健)辨证加减肘部疼痛较剧烈:上风湿点三角(患)腕部拇指侧疼痛:列缺(患)5、颈椎病处方:天地针(中皖、关元)、商曲(双)、滑肉门(双)辨证加减神经根型:石关(双)、取石关时依颈项部疼痛的部位而变动,如在两侧项肌的外侧时取穴离腹口线稍宽,如在两侧项肌的内侧时取穴离腹口线略窄。

椎动脉型:下皖上,取穴时依据骨质增生的部位高低不同而上下移动,如颈7增生取下皖穴,颈4一5增生取下皖上5分,依此类推。

上肢麻木、疼痛:患侧滑肉门三角,取穴方法参照治疗肩痛、肘痛。

头痛、头晕、记忆力下降:气穴(双)耳鸣、眼花:气旁(双)6、腰背痛处方:中皖、气海、关元、大横(双)辨证加减腰背痛背痛较甚:滑肉门(双)、太乙(双)、石关(双)、上风湿点(双)。

腰背俱痛:商曲(双)。

天枢(双)腰背痛腰痛较甚:外陵(双),金河(双)。

寒湿性:上风湿点(双)、下风湿点(双)劳损性:商曲(双)、四满(双)。

气穴(双)。

肾虚性:下风湿点(双)、水道(双)。

附:腰椎间盘突出症处方:水分、气海、关元。

辨证加减急性腰椎间盘突出:人中、印堂陈旧性腰椎间盘突出:气穴(双)以腰痛为主:外陵(双)、气穴(双)、四满(双)7、膝关节炎处方:滑肉门(患侧)、外陵(患侧)、气旁(健侧)、下风湿点(患侧)辨证加减:膝关节扭挫伤:内侧损伤:下风湿内点三角(患侧)。

腹针针法特效腹针疗法是一种针灸治疗的新疗法。

特点之一是:操作方便、容易学习、容易掌攫,并能不断地提高治疗水平。

掌握腹针,必须全面理解和熟悉特效腹针疗法的基本知识,要掌握好三个环节:一、掌握好多种取穴方法腹部存在广泛的经脉,理解十二经、奇经八脉和早期经脉的规律,灵活用好三种取穴方法,即(1)循经取穴法;(2)定位取穴法;(3)八廓取穴法。

循经取穴法和八廓取穴法,目的在于调理人体的脏腑机能和疏通经络;定位取穴在于治疗人体相对应部位的病证。

综合灵活使用三种不同取穴方法是掌握腹针的重要环节之一。

八廓取穴法是根据后天八卦和五行学说的规律,以腹部八个方位中的有效腧穴,用以加强调理脏腑功能的有效治疗方法之一。

二、掌握好腹针常用的基本处方。

特效腹针疗法总结了几个有效的基本处方,即:(1)补脾肾方:包括中脘穴和关元穴;(2)调脏腑方:由中脘、下脘、气海和关元四穴组成:(3)通经络,行气血方:即双滑肉门穴、双外陵穴;(4)清热解毒方:由中脘、下脘穴和双上风湿点穴下组成;(5)改善头部供血方:由中脘、下脘、下脘穴上、双商曲穴组成,或加刺下脘穴上至双商曲穴连线之中点;(6)调脾燥湿方:选用双大横穴。

这些基本处方是腹针治疗用以调理脏腑机能、疏通经络、清热解毒和治疗身体各部位疾病非常有效的基本处方;也是腹针治疗各种疾病处方中的基本方。

掌握这些基本处方,灵活使用可以有效地治疗各种常见病、常见病中的难治病、慢性病、以至疑难病等。

三、掌握好不同针刺深度的规律腹针治疗在针刺深度上有严格的区别和要求。

腹针针刺的深度,应根据治疗所达到的不同效应,而选用不同的针刺深度。

针刺深浅的目的和原则是:为调理脏腑功能,一般采用中刺或深刺;为疏通经络多采用中刺;为定位调治人体各部位病证时选用不同程度浅刺或中刺。

定位针刺早期经络范围内的腧穴或针刺点,应根据患者的病情加以分析,要考虑患者病情的轻重,病程的长短,病位的深浅,而选择不同的深度,以提高腹针治疗效果。

掌握腹针针法得环节特效腹针疗法就是一种针灸治疗得新疗法。

特点之一就是:操作方便、容易学习、容易掌握,并能不断地提高治疗水平、掌握腹针,必须全面理解与熟悉特效腹针疗法得基本知识,要掌握好三个环节:一、掌握好多种取穴方法腹部存在广泛得经脉,理解十二经、奇经八脉与早期经脉得规律,灵活用好三种取穴方法,即(1)循经取穴法;(2)定位取穴法;(3)八廓取穴法。

循经取穴法与八廓取穴法,目得在于调理人体得脏腑机能与疏通经络;定位取穴在于治疗人体相对应部位得病证。

综合灵活使用三种不同取穴方法就是掌握腹针得重要环节之一。

八廓取穴法就是根据后天八卦与五行学说得规律,以腹部八个方位中得有效腧穴,用以加强调理脏腑功能得有效治疗方法之一。

二、掌握好腹针常用得基本处方。

特效腹针疗法总结了几个有效得基本处方,即:(1)补脾肾方:包括中脘穴与关元穴;(2)调脏腑方:由中脘、下脘、气海与关元四穴组成:(3)通经络,行气血方:即双滑肉门穴、双外陵穴;(4)清热解毒方:由中脘、下脘穴与双上风湿点穴下组成;(5)改善头部供血方:由中脘、下脘、下脘穴上、双商曲穴组成,或加刺下脘穴上至双商曲穴连线之中点;(6)调脾燥湿方:选用双大横穴。

这些基本处方就是腹针治疗用以调理脏腑机能、疏通经络、清热解毒与治疗身体各部位疾病非常有效得基本处方;也就是腹针治疗各种疾病处方中得基本方、掌握这些基本处方,灵活使用可以有效地治疗各种常见病、常见病中得难治病、慢性病、以至疑难病等。

三、掌握好不同针刺深度得规律腹针治疗在针刺深度上有严格得区别与要求、腹针针刺得深度,应根据治疗所达到得不同效应,而选用不同得针刺深度。

针刺深浅得目得与原则就是:为调理脏腑功能,一般采用中刺或深刺;为疏通经络多采用中刺;为定位调治人体各部位病证时选用不同程度浅刺或中刺、定位针刺早期经络范围内得腧穴或针刺点,应根据患者得病情加以分析,要考虑患者病情得轻重,病程得长短,病位得深浅,而选择不同得深度,以提高腹针治疗效果。

腹针疗法腹针疗法是一种治疗慢性病、疑难病和老年病的新的针灸疗法,具有“安全、无痛、高效、快捷”等优点。

由于腹针的处方具有“处方标准化、辨证条理化”的特点,所以,不仅临床疗效好,而且可重复性强,使针灸学科的科学性得到了很好的体现。

腹针疗法的另一个优点是,它不像传统针灸需要产生酸麻胀痛的针感来发挥疗效,腹针是无痛或者只有微痛的治疗方法。

腹针几乎无痛,这样就解决了传统针灸因痛苦而不易被人接受的问题。

腹针疗法疗效好而且作用快捷。

特点是无痛苦,安全可靠,疗效高,周期短,见效快,临床以脑出血,脑供血不足,脑萎缩,脑血管痉挛,脑动脉硬化,老年性痴呆,高血压、冠心病、心律失常,植物神经紊乱,更年期综合症,血栓性耳聋、肩周炎、坐骨神经痛、关节炎、颈椎病,腰椎间盘脱出,腰椎增生,四肢麻木,酸困为适应症。

薄氏腹针疗法是以神阙调控系统理论为核心,脏腑、经络学说和中医基础理论为底蕴,在临床上具有广泛适应证的治疗全身慢性病、疑难病和老年病的无痛针灸新疗法。

薄氏腹针疗法的定义:一通过刺激腹部的穴位治疗全身慢性病、疑难病和老年病的无痛针灸新疗法,叫薄氏腹针疗法。

经络学说是形成于两千多年前的重要的中医理论。

在中国长达两千多年的医疗实践中,经络理论一直科学地指导着中医的临床实践,并在长期的临床实践中不断地得到验证、发展与完善。

人们还把经络系统广泛地运用于锻炼身体、预防疾病和治疗疾病,充分利用经络通调气血,调整阴阳、脏腑的整合功能,使人体这个开放性巨大系统的自动控制系统维持相对的稳态。

而上述种种,薄智云教授认为都依赖于一个重要的系统——神阙调控系统。

神阙调控系统理论首次提出:经络是先于脏腑和肢体在人体最早形成的系统,经络的形成可以追溯到胚胎发育期,是与人的正常生理同步形成的系统,也有发育期、成熟期和衰老期。

经络分为先天经络和后天经络两个部分,先天经络是以神阙为核心形成的全身最早的调控系统,也是经络系统的母系统,对全身具有宏观调控的作用。

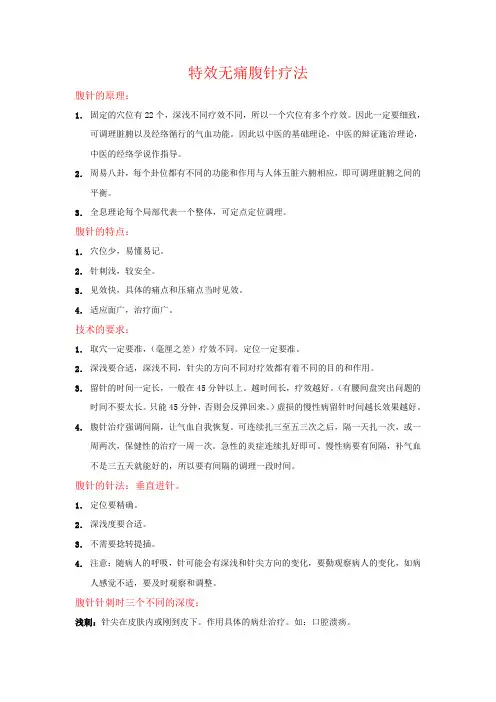

特效无痛腹针疗法腹针的原理:1.固定的穴位有22个,深浅不同疗效不同,所以一个穴位有多个疗效。

因此一定要细致,可调理脏腑以及经络循行的气血功能。

因此以中医的基础理论,中医的辩证施治理论,中医的经络学说作指导。

2.周易八卦,每个卦位都有不同的功能和作用与人体五脏六腑相应,即可调理脏腑之间的平衡。

3.全息理论每个局部代表一个整体,可定点定位调理。

腹针的特点:1.穴位少,易懂易记。

2.针刺浅,较安全。

3.见效快,具体的痛点和压痛点当时见效。

4.适应面广,治疗面广。

技术的要求:1.取穴一定要准,(毫厘之差)疗效不同。

定位一定要准。

2.深浅要合适,深浅不同,针尖的方向不同对疗效都有着不同的目的和作用。

3.留针的时间一定长,一般在45分钟以上。

越时间长,疗效越好。

(有腰间盘突出问题的时间不要太长。

只能45分钟,否则会反弹回来。

)虚损的慢性病留针时间越长效果越好。

4.腹针治疗强调间隔,让气血自我恢复。

可连续扎三至五三次之后,隔一天扎一次,或一周两次,保健性的治疗一周一次。

急性的炎症连续扎好即可。

慢性病要有间隔,补气血不是三五天就能好的,所以要有间隔的调理一段时间。

腹针的针法:垂直进针。

1.定位要精确。

2.深浅度要合适。

3.不需要捻转提插。

4.注意:随病人的呼吸,针可能会有深浅和针尖方向的变化,要勤观察病人的变化,如病人感觉不适,要及时观察和调整。

腹针针刺时三个不同的深度:浅刺:针尖在皮肤内或刚到皮下。

作用具体的病灶治疗。

如:口腔溃疡。

中刺:针尖在脂肪层。

不触到腹肌,手法要轻,感到有东西挡住。

作用通经络。

深刺:针刺任脉时针尖要触及到腹白线(筋膜)。

针刺两侧腹肌时针尖要触及到腹肌。

而没有酸麻胀痛的感觉。

作用调节脏腑功能,用深刺。

怎样取穴:上腹:从脐中心至胸键联合处为8寸。

侧腹:从脐中心至侧腹外缘为6寸。

太胖者按髂骨上缘的宽度为准。

下腹:从脐中心至耻骨联合处上缘为5寸。

注明:上腹一寸并不等于下腹一寸,一定要按骨与脐的距离定尺寸,手的4寸也不能适用于此。

1、头痛:处方:1中脘M、2阴都S辩证加减:外感头痛:曲池(双)或十二井放血血虚头痛:气海、天枢(双)瘀血头痛:气海、关元、滑肉门(双)2、落枕处方:1中脘M、2商曲S(患)、3滑肉门M(患)辩证加减:颈项双侧疼痛:商曲(双)、滑肉门(双)颈项后正中疼痛:下脘、商曲(双)3、肩周炎处方:1中脘M、2商曲M(健)、3滑肉门S(患)辩证加减:1.肩部疼痛的范围较大时以滑肉门为顶点的三角距离略长。

2.肩部疼痛的范围较局限时以滑肉门为顶点的三角取穴距离缩短。

4、网球肘处方:1中脘M、2商曲(健)M、3滑肉门(患)S、4上风湿点(患)S辩证加减:1.肘部疼痛较剧加上风湿点三角(患)2.脘部拇指侧疼痛加列缺(患)3.脘部关节正中疼痛加外关(患)。

5、腕部的狭窄性腱鞘炎:处方:1、中脘M 2、商曲M(健)3、滑肉门M(患)4、上风湿点M(患)5、上风湿外点S(患)辨证加减:1.腕部拇指侧疼痛加列缺(患)2.腕部关节正中疼痛加外关(患)6、颈椎病:处方:1中脘M、2关元M、3商曲S(双)、4滑肉门M(双)辩证加减:1.神经根型加石关(双)、取石关时依颈项部疼痛的部位而变动,如在两侧项肌的外侧时取穴离腹白线稍宽,如在两侧项肌的内侧时取穴离腹白线略窄。

2.椎动脉型加下脘上,取穴时依据骨质增生的部位高低不同而上下移动,如颈7增生取下脘穴,颈4-5增生取下脘上5分,以此类推。

3.上肢麻木、疼痛加患侧滑肉门三角,取穴方法参照治疗肩痛、肘痛。

4.头痛、头晕、记忆力下降加气穴(双)。

5.耳鸣、眼花加气旁(双)。

7、腰背痛处方:1中脘M、2气海D、3关元D、4大横M(双)辩证加减:1.腰背痛背痛较甚:滑肉门(双)、太乙(双)、石关(双)、上风湿点(双)、下风湿点(双)2.腰背俱痛:商曲(双)、天枢(双)。

3.腰背痛腰痛较甚:外陵(双)、金河(双)。

4.寒湿性:上风湿点(双)、下风湿点(双)。

5.劳损性:商曲(双)、四满(双)、气穴(双)。

特效腹针治百病(六)特效腹针治百病(六) ----常见病的腹针治疗续2011-07-15 17:18骨性关节炎是—种常见的慢性关节疾病。

亦称为骨关节病。

退行性关节炎,增生性关书炎。

多见于中老年人,女性多于男性,好发在负重较大的膝关节、髋关节、脊柱及手指关节等部位。

其主要病变是关节软骨的退行性变和继发性骨质增生。

原发性骨关节炎发病原因至今还不清楚。

多见于50岁以上肥胖妇女。

继发性是指由于先天性畸形,如关节脱位、关节内创伤、长期使用激素等原因所致。

发展到晚期两种类型临床表现、病理病变均相同,最早期发生在关节软骨,继发骨膜、关节囊及关节周围肌肉改变。

在软骨的边缘或肌腱附着处,因血管增生,软骨内化骨,形成骨赘,骨赘破裂或关节软骨剥脱,可形成关节内游离体。

滑膜可以增生、水肿、关节液增多:或关节液少量,葡萄珠样改变,大部分消失,被纤维组织形成的条索状物代替。

关节囊可产生纤维变性和增厚,限制关节活动。

周围肌肉因疼痛产生保护性痉挛,关节活动进一步受到限制。

可发生畸形,屈曲畸形或脱位。

临床表现:主要症状为疼痛。

初期为钝痛,逐渐加剧。

活动多时疼痛加剧,休息后好转。

有的病人在静止或晨起时疼痛。

疼痛与天气变化、潮湿受凉等因素有关。

关节活动不灵活、僵硬、晨起或休息后不能立即活动。

关节活动时有不同的响声,如摩擦音等。

有时可出现关节交锁。

检查显示关节肿胀,可有中度渗液,膝关节浮膑试验阳性;有不同程度活动受限和肌痉挛;严重时出现关节畸形;有时可触及关节内游离体。

手指远侧指间关节侧方增粗,形成Heberden结节。

X线片显示关节间隙狭窄,关节边缘有骨赘形成。

后期骨端变形,关节表面不平整,边缘骨质增生明显。

软骨下骨有硬化和囊腔形成,伴滑膜炎时膑下脂肪垫模糊或消失。

腹针治疗方法:主方:可选用中脘、关元穴;老年人或体虚者用中脘、下脘、气海、关元穴。

双气穴、双滑肉门、双外陵穴。

定位取下风湿点穴。

配方:1.病变严重在下风湿点穴沿早期径络循行线加针,或刺呈三角形针。

腹针简介腹针是薄智云先生总结发明出来的一套针灸新技术。

它以中医理论为指导,以神阙为调控系统,提出了:“人之先天,从无形的精气到胚胎的形成,完全依赖于神阙调控系统”的理论依据。

通过针刺以神阙(肚脐)为中心的腹部穴位来调整气机,平衡阴阳,达到治疗全身疾病的针灸疗法。

腹针专家郑怀玉老师的多年临床研究精华更具有独到之处。

腹部包括许多重要脏器,并分布着广泛的气血经脉,是诊断和治疗疾病的重要部位,因此在腹部施针可治疗各种内外科疾病和急慢性全身性疾病,且疗效显著。

个月,心脏病得到治愈,今天才能站在讲台与大家分享腹针。

专家简介w e l c o m e李松芝,执业医师,主任医师。

毕业于佳木斯大学临床医学专业及黑龙江中医药大学,从事中医针灸临床工作及教学二十余年。

在中医针灸专业学习中不断挖掘探索新领域新技术,先后学习了很多优秀学术项目,其中从对薄智云教授发明的《腹针疗法》深入研究,深刻领会腹针的疗效之快速,安全易掌握的优势,应用到临床受到患者极大的欢迎和认可,得到很多灵感和启发。

为了能更好的学习腹针技术,在2000年跟随腹针专家郑怀玉老师学习特效腹针疗法,深得恩师提携,并进行大量义诊义治,积累了丰富的临床经验,使腹针技术得到很好的发挥。

2008年跟随宗筋疗法创始人周嘉荣老师学习,成为宗筋入室弟子,感恩周老师亲传宗筋疗法。

经过多年的临床实践,完美的把腹针疗法与宗筋的落脏思维结合起来,应用于临床得到了意想不到的疗效,深受广大患者信赖。

课程亮点w e l c o m e本课程讲授宗筋的落脏理论在腹针的应用,相关疾病的特效穴位的应用及个人在多年临症中积累的望诊心得,通过望舌,望手,望脐,望腹,让学员当天就会诊病断病治病。

每天按排固定时间让学员进行动手操作,让没动过针的学员可当场学会扎针。

同时,李松芝老师讲课很有耐心,对于重点问题都会强调很多遍。

对于没有基础的学员,开始很难找准穴位,为此她特别制作了小工具,解决了大家的难题。

2.失眠 (2)急性病毒性上呼吸道感染发热 (3)慢性荨麻疹 (3)膝关节术后疼痛 (3)带状疱疹后遗神经痛 (3)无先兆偏头痛 (4)腹针结合火针治疗腰椎间盘突出症临床研究 (4)肩周炎 (4)强直性脊柱炎 (4)原发性面肌痉挛 (5)焦虑性神经症——抑郁焦虑失眠 (5)颈性眩晕 (5)颈椎病 (5)脾肾两虚型椎基地动脉供血不足 (5)偏头痛 (6)神经根型颈椎病 (6)特发性面神经麻痹 (6)痛风性关节炎 (7)腰椎间盘突出症 (7)抑郁症 (7)失眠 (7)腹部穴位针灸加中药外敷治疗慢性盆腔炎60例临床观察 (7)小儿脑瘫 (8)中风偏瘫水肿 (8)多发性抽动症 (8)慢性胃肠炎 (8)偏头痛 (9)腰椎间盘突出症 (9)抑郁症 (9)脑出血、脑外伤术后昏迷的促醒康复 (9)椎动脉型颈椎病 (10)黄褐斑 (10)头痛 (10)腹针治疗月经不调78例 (11)围绝经期综合征 (11)周围性面瘫 (11)腹针配合推拿手法治疗脊柱错位引起的多汗症 (12)小儿脑瘫 (12)月经不调 (12)中老年尿频 (12)椎动脉型颈椎病 (13)SARS引起的股骨头坏死 (13)特发性眼睑痉挛 (14)老年腰脱 (14)老年性便秘 (14)慢性胃炎 (14)快速治疗呃逆 (15)眼底病-老年黄斑变性 (15)眼底病-青光眼 (15)静脉曲张 (15)带状疱疹 (16)贲门失迟缓症-呕吐 (16)产后风 (16)前列腺肥大-湿热 (16)神经性耳聋 (17)视神经萎缩失明 (17)多寐 (17)腓神经麻痹 (17)幼儿颅脑损伤 (18)盆腔炎 (18)脑病 (18)神经痛及神经炎 (19)眼带状疱疹后遗痛 (19)中风偏瘫 (20)慢性腹泻 (20)腹针治疗头痛 (20)腹针治疗肩周炎的体会 (20)腹针治疗面神经炎体会 (20)1.耳鸣引气归元、腹四关、大横双2.失眠主穴:引气归元穴(中腕、下脘、气海、关元四穴组成)。

腹针神龟图腹针疗法是在中医理论指导下,通过针刺腹部特定的穴位以调整气机阴阳,实现人体阴阳动态平衡,从而治疗全身性疾病的一种全新的针灸疗法。

原理:原理它以中医理论为指导,其精华是以腹部的神阙为调控系统,提出人之先天,从无形的精气到胚胎的形成,完全依赖于神阙系统。

从中医的角度来看,腹部不仅包括了内脏中的许多重要的器官,而且还分布着大量的经脉,气血向全身输布,也是审察症候,诊断、治疗疾病的重要部位。

因此其治疗内脏疾病和慢性全身疾病疗效显优势。

其治疗体系为以腹部的肚脐为中心进行调控,因为人在出生前,脐带是维系生命的纽带,人体的生长发育所需的营养依赖于脐带的输送。

腹部又是五脏六腑会聚的地方,所以采取腹部穴位治疗可调整全身的经络,而达到治疗全身疾病的目的。

特点:1. 理论上创立了先天经络学说(理论)2. 临床上发明了“神龟图”3. 方法上体现了中医防治疾病精髓,脏腑经络局部同时并举4. 使用上无痛、安全、有效成为腹针疗法一大特色,患者乐于接受5. 取穴上突出规范化操作特点治疗范围:该疗法治疗范围广,涉及病症多,过敏性鼻炎、痛风、哮喘、椎管狭窄、强直性脊柱炎、高血压、糖尿病、失眠、抑郁症、耳鸣、耳聋、胆囊炎、胰腺炎、中风后遗症、黄褐斑、青春痘、面神经麻痹、面肌痉挛、帕金森、肥胖症、阳痿、胃肠疾患、肠易激综合征、长期便秘、反复口腔溃疡、儿童假性近视、痛经、闭经、月经不调、子宫肌瘤、乳腺增生等妇科疾患、颈腰椎膝踝关节痛、坐骨神经痛、肩周炎、网球肘、偏头痛、带状疱疹后遗痛等绝大多数疼痛病症均有显著疗效。

针具:腹针针具根据针具的不同直径分为A、B、C三类,分别为Φ、Φ、Φ;每类中又根据针具的不同长度分为I型、II型、III型,分别为50mm、40mm、30mm。

基本技术:腹针取穴方法1、腹部分寸的标定:骨分寸取穴法。

上腹部分寸的标定:中庭穴至神阙穴确定为8寸。

下腹部分寸的标定:神阙穴至曲骨穴确定为5寸。

侧腹部分寸的标定:从神阙、经天枢穴至侧腹部腋中线确定为6寸。

腹针疗法腹针针刺手法在腹针治疗前首先应检查肝、脾的大小及是否触痛。

然后对准备施治的部位从上而下地进行触压、对每一个部位的肌紧张、压痛、痞块、积结都应进行仔细的甄别,了解上述症状的出现是否与治疗的疾病相关,然后进行治疗。

有时腹部的一些反应不仅能帮助明确诊断对针灸的处方进行调整.而且对一些被忽略的疾病也能提供相当有价值的诊断信息,从而使疾病的诊治达到一个较高的水平。

腹针施术时,应根据病人的胖瘦,脂肪的浮薄,病程的长短,病气的深浅,疾病的虚实等几个方面来选择针具的长短、进针的深浅及手法的补泻。

1、针具的选择为了避免针刺意外的发生,便于控制进针的深度,腹针时通常采用每一个病人使用统一长度的针具来进行治疗。

一般而言,体型较高大或胖短体型的人,腹壁的脂肪层较厚,太短的针有时达不到施治的深度,一般选用60毫米长度的针具治疗。

而中度肥胖及普通体型的人,腹壁的脂肪层适中,一般采用50毫米长度的针具治疗。

削瘦体型的人,腹壁的脂肪很薄,较易刺穿腹壁层.一般采用更短-些的如40毫米长度的针具治疗。

这样,不仅可施术时针具得心应手,而且可以在进针时减少病人的痛苫及使进针的深度得到很好的控制。

2、进针的深度腹壁层较厚,针刺时不仅疼痛程度较轻而且便于施术。

由于腹壁的分层局部解剖结构各不相同,因此,影响的外周系统亦有明显的不同,往往同样的一组穴位可以依据进针的深浅不同而可以治疗多种疾病。

故腹针时将进针深区分为天、地、人三部。

一般病程较短或其邪在表的病.针刺天部(即浅刺);病程虽长,未及脏腑或其邪在腠里的病。

针刺人部(即中刺);病程较长,累及脏腑或其邪在里的病针刺地部(即深刺)。

但是,在运用时也有例外,如腰部的疼痛,虽病程短而往往采用针刺地部较易收到立竿见影的效果。

因此.在临床应用时亦应灵活多变。

3、针刺的手法腹部进针时首先应避开毛孔、血管,然后施术要轻、缓。

如针尖抵达予计的深度时,-般采用只捻转不提插或轻捻转,慢提插的手法,使腹腔内的大网膜有足够的时间游离,避开针体,以避免刺伤内脏。

特效腹针疗法的基本处方特效腹针疗法的基本处方是指在临床治疗时具有共同特定功效的处方。

基本处方有固定的腧穴;并具有共同的特定功效。

一般采取深刺或中刺,调理的是人体的整体机能。

祖国医学重视人的整体调整,认为“邪气所凑,其气必虚”,局部病变反映了整体运行中的薄弱环节。

基本处方是调整人体机能常用的、有效的几种方法。

临床使用中强调辨证施治,要根据每个患者的具体情况,选取相关的基本处方为主方与其它必要的治疗处方叠加使用。

调任、冲脉,益脾,肾,补元气,抗衰老调任、冲二脉法,用于调补脏腑气血,强壮机体,具有抗衰老,提高人体免疫力,平衡内分泌水平,广泛适用于各种老年病、慢性病和疑难病的治疗。

任脉、冲脉属奇经八脉,行于胸腹,其中任脉的分支与督脉相贯,督脉的分支行于前腹上通于心,两脉相通相连。

督脉统全身阳经,为“阳脉之海”:任脉在关元穴与足三阴经交会,足三阴通手三阴,任脉统全身阴经为“阴脉之海”。

冲脉上行头目、下贯四肢百骸,为“十二经脉之海”、“五脏六腑之海”,十二经内属脏腑外络四肢。

任、冲二脉在人体经脉气血运行中有着重要的调节作用。

古代医学论著对这两条经脉的作用有许多论述,归结起来主要是作用于人体的生长、发育、成熟、衰老,主治内科疾病和生殖系统疾病。

而人体的生长、发育、成熟、衰老和生殖器都与脏腑气血盛衰相关。

因此疏通调理任、冲二脉可活五脏气血,五脏气血旺盛,是人体健康的基本保证。

任脉在腹部上的中脘、下脘、气海、关元等腧穴,脐以上的可调补脾胃和心肺功能;脐以下的可培补肝肾,调整内分泌水平;上下合用可旺盛五脏气血,增强人体免疫力,促进和平衡内分泌,并具有抗衰老的重要意义;冲脉循行与足少阴肾经的气穴、商曲、石关、阴都等穴相交会,如配合上述腧穴针刺,调补的力度更强。

腹针的两个基本处方:天地针(中脘、关元)和引气归元(中脘、下脘、气海、关元)。

作用相似,调补程度不同而已。

特效腹针疗法选用的任、冲二脉上常用的基本处方如下:一、小补:“补脾肾”选用中脘、关元二穴补脾肾。

腹针疗法腹针疗法是薄智云在古代针灸理论上创⽴的⼀种疗法。

经过腹部的经络有任脉,肾经,胃经,脾经,肝经,胆经。

先天之本脾和后天之本肾都在腹部。

通过针刺腹部的⽳位可以治疗全⾝的疾病。

特别是脾胃虚弱和肾虚以及腰痛使⽤腹针疗法效果很快。

⼀、天地针的组成及适应证天地针是⼀组腹针的常⽤⽅,由中脘、关元组成。

腹针以神阙为中,中脘为天,关元为地。

中脘是胃之募⽳,胃与脾相表⾥,有⽔⾕之海之称;关元是⼩肠的募⽳,别名丹⽥,有培肾固本、补⽓回阳之功,故两⽳合⽤具有补脾肾之功能。

⼆、引⽓归元的组成及适应证引⽓归元由:中脘、下脘、⽓海、关元4⽳组成。

⽅中中脘、下脘均属胃脘,两⽳含有理中焦,调升降的作⽤;且⼿太阴肺经起于中焦,故兼有主肺⽓肃降的功能,⽓海为⽓之海,关元培肾固本;肾⼜主先天之原⽓,因此,四⽳含以后天养先天'之意,故名'引⽓归元'。

《难经·四难》⽈:'呼出⼼与肺,吸⼈肾与肝'。

故此⽅有治⼼肺、调脾胃、补肝肾的功能。

三、腹四关、调脾⽓、风湿点的组成及适应证腹四关由:滑⾁门、外陵左右共4个⽳位组成。

滑⾁门位于神阙之上,治疗躯⼲上段及上肢的疾患,外陵位于神阙之下,治疗下腹及下肢的疾患。

该4⽳具有通调⽓⾎、疏理经⽓使之上输下达肢体末端的作⽤,是引脏腑之⽓向全⾝布散的妙⽳,故称'腹四关'。

临床⽤于治疗全⾝性疾病.与引⽓归元或天地针合⽤时,兼有通腑之妙。

调脾⽓由左右两个⼤横⽳组成。

⼤横是⾜太阴脾经的经⽳.⽂献记载以治⼤风逆⽓、四肢不举、多寒、善悲为主。

但近年来⼤横⽳的临床应⽤除⽤于驱⾍外,其他报道甚鲜。

根据作者的多年经验认为⼤横具有调整脾脏功能、祛湿、健脾、滑利关节的作⽤,故常与腹四关合⽤治疗腰部疾患和坐⾻神经痛,与风湿点合⽤治疗全⾝关节炎或肩周炎等症。

风湿点是作者的经验⽳,上风湿点位于滑⾁门⽳的外5分、上5分;下风湿点位于外陵⽳的外5分下5分。

风湿点有消肿,⽌痛的作⽤与⼤横合⽤可祛风滑利关节、消肿痛开淤⾎。

特效腹针疗法的理论一、中医脏腑、经络学说是腹针的理论基础:中医学基础理论明确指出:脏腑是人体生命活动的根本。

经络是脏腑经气运行的通道。

十二经分别属于五脏六腑,奇经八脉和十二经的关系有如“河流与湖泊”、“沟渠与水库”,奇经八脉可以充分调节十二经的经气。

人体的腹部脏腑最多,最集中;经脉最广泛,腧穴最密集;利用腹部的经络调理人体的脏腑技能路径最短,效应最快。

腹部的脏腑,经络优势,是腹部针灸治疗疗效显著和适应症广泛的基础。

脏腑是经气发生的部位。

经络内属脏腑、外络肢节,脏腑间、脏腑与肢节、与外部器官(眼、耳、鼻、口、舌及二阴)通过经络的联系,使人体形成了有机的整体。

人体维持正常生理功能活动和发生疾病都与十二经脉有着密切的关系。

奇经八脉可以充分的调节十二经脉的经气。

五脏六腑在腹部有许多器官,腹部分布着的大量的经脉,为气血向全身输布、内联外达提供了非常广泛的途径。

因此,针刺腹部经脉调节全身的经气,犹如“源头造池,闸门放水”,只要调节适当,即能取得良好的临床效果。

腹部的脏腑:五脏六腑除心、肺位于上焦外,其余脏腑均位于腹腔内,女子胞也在腹腔内。

心、肺虽位于上焦,手太阳小肠经的分支与任脉交会于中脘穴。

手太阴肺经起于胃脘,即起于任脉中脘穴。

通过腹部经脉与心、肺联系。

腹部的经络:(一)十二经脉中有五条经脉在腹部循行:(1)足少阴肾经:“在足小趾与足太阳膀胱经衔接,联系的脏腑器官有喉咙,舌,属肾,络膀胱,贯肝,入肺,络心,在胸中与手厥阴肝经相接。

”“经脉分布于第五趾、足底及下肢内侧后线和胸腹第一侧线。

其络脉、经别分别与之内外相连,筋经分布于外部。

”腹针常用的腹部腧穴有气穴、商曲、石关、阴都等。

(2)足阳明胃经:“在鼻旁与手阳明大肠经衔接,联系的脏腑器官有鼻,目,上齿,口唇,喉咙和乳房,属胃,络脾,在足大趾与足太阴脾经相接。

”“其支者,起于胃下口,循腹里”。

“经脉分布于头面、胸腹第二侧线、下肢外侧前缘及第二趾和大趾。

其络脉、经别分别与之内外相连,筋经分布于外部。

特效腹针疗法的基本处方(中)特效腹针疗法的基本处方特效腹针疗法的基本处方是指在临床治疗时具有共同特定功效的处方。

基本处方有固定的腧穴;并具有共同的特定功效。

一般采取深刺或中刺,调理的是人体的整体机能。

祖国医学重视人的整体调整,认为“邪气所凑,其气必虚”,局部病变反映了整体运行中的薄弱环节。

基本处方是调整人体机能常用的、有效的几种方法。

临床使用中强调辨证施治,要根据每个患者的具体情况,选取相关的基本处方为主方与其它必要的治疗处方叠加使用。

调任、冲脉,益脾,肾,补元气,抗衰老调任、冲二脉法,用于调补脏腑气血,强壮机体,具有抗衰老,提高人体免疫力,平衡内分泌水平,广泛适用于各种老年病、慢性病和疑难病的治疗。

任脉、冲脉属奇经八脉,行于胸腹,其中任脉的分支与督脉相贯,督脉的分支行于前腹上通于心,两脉相通相连。

督脉统全身阳经,为“阳脉之海”:任脉在关元穴与足三阴经交会,足三阴通手三阴,任脉统全身阴经为“阴脉之海”。

冲脉上行头目、下贯四肢百骸,为“十二经脉之海”、“五脏六腑之海”,十二经内属脏腑外络四肢。

任、冲二脉在人体经脉气血运行中有着重要的调节作用。

古代医学论著对这两条经脉的作用有许多论述,归结起来主要是作用于人体的生长、发育、成熟、衰老,主治内科疾病和生殖系统疾病。

而人体的生长、发育、成熟、衰老和生殖器都与脏腑气血盛衰相关。

因此疏通调理任、冲二脉可活五脏气血,五脏气血旺盛,是人体健康的基本保证。

任脉在腹部上的中脘、下脘、气海、关元等腧穴,脐以上的可调补脾胃和心肺功能;脐以下的可培补肝肾,调整内分泌水平;上下合用可旺盛五脏气血,增强人体免疫力,促进和平衡内分泌,并具有抗衰老的重要意义;冲脉循行与足少阴肾经的气穴、商曲、石关、阴都等穴相交会,如配合上述腧穴针刺,调补的力度更强。

薄氏腹针的两个基本处方:天地针(中脘、关元)和引气归元(中脘、下脘、气海、关元)。

作用相似,调补程度不同而已。

特效腹针疗法选用的任、冲二脉上常用的基本处方如下:一、小补:“补脾肾”选用中脘、关元二穴补脾肾。

二、中补:“调补脏腑”选用中脘、下脘、气海、关元四穴。

调补五脏六腑功能。

增强人体免疫力,促进和平衡内分泌,并具有抗衰老功效。

三、大补:“调补脏腑”四穴加刺双气穴。

上肢疾病加刺双商曲等穴。

针刺以上处方腧穴均选用中剌或深刺。

由于上腹部脂肪组织较薄,脐以上腧穴针刺应较浅,下腹部脂肪组织较厚,脐以下的腧穴针刺应较深,所以,脐上、下各穴针刺深浅应有所不同。

中脘穴开始针刺时不宜深刺,待各穴全部针刺后,再调整中脘所需针刺深度,以免引起不良反应,切不可大意。

调任、冲脉法,临床上常作为治疗各种慢性病,疑难病的主方使用,特别是别是用于中、老年患者。

如:颈、腰椎退行性病变、骨性关节病、脑血管病后遗症,以及脑供血不足引起的诸症。

由于内分泌下降或不足引起的更年期综合征、月经不调、男性前列腺疾病、性功能低下,以及中老年人由于肾虚引起的头昏眼花、腰酸腿软、二便失调等症状都具有显著而稳定的疗效。

对于因病伤正、久病体虚的患者调任、冲二脉也是匡扶正气的有效治疗手段。

值得注意的是调补的程度应由患者的身体状态而定,不可一概而论。

补泄适度,补之不足不能御邪,临床表现为疗效不稳定。

补之过度亦可使患者出现过度兴奋、失眠和上火的症状,出现这些症状时停止治疗两三天后,症状则会自行消失。

疏通经络,行气血足阳明胃经多气多血,精气旺盛,为全身布输精气。

足阳明胃经在腹部的滑肉门、外陵穴,是腹针定位取穴中肩关节和髋关节的对应部位。

薄氏将其四穴合称为“腹四关”,认为四关是脏腑之气布输到四肢之“关”,主要作用在于疏通经络、行气血。

其中滑肉门用于上肢疾病的调节,外陵用于调节下肢。

临床应用发现,滑肉门、外陵穴不但可疏通四肢经络,而且可以调节全身气血运行,使全身气血平衡。

其中双滑肉门穴配双上风湿点穴可柔肝健脾,双上风湿点穴配滑肉门、外陵穴可舒肝理气,降逆除烦,缓解精神紧张。

选用滑肉门、外陵穴疏通经络,针刺应用中剌。

健脾、化湿、去痰大横穴是足太阴脾经在腹部之腧穴。

脾主运化,既为人体各组织运化营养物质,又运化水湿,使体内多余水液排出体外、。

脾胃为人之“后天之本”,脾胃功能正常,人体气血充足,四肢百骸才能强壮:如果脾运失健,生化之源不足,肌肉关节失养,困乏无力。

脾运失健亦可水湿内停,多余水份在体内凝而成痰或阻塞脉道,造成关节不利。

针刺大横穴调脾经,可健脾化湿去痰、生养肌肉、滑利关节。

临床上用于脾虚有湿之症的治疗,如慢性胃病、寒湿性腰痛、风湿性关节炎和外感咳嗽、痰多等症。

辨证患者是否脾虚有湿可望其舌,如舌淡、舌体胖,舌边缘有齿痕,舌苔白滑为湿寒症,舌苔黄腻为湿热症。

针刺大横选用中刺或深刺。

风湿点的疏泄上、下风湿点是薄氏腹针的新穴。

定位取穴时上风湿点与肘部相对应,下风湿点相当于人体膝部。

采取浅刺调节肘、膝部的局部病变。

循经取穴双上风湿点具有清热解毒的功效。

在腹部八廓取穴中,上、下风湿点位于四个廓区,所主脏腑与人体腹腔内的内脏相对应。

深刺上、下风湿点在调节脏腑功能上各有其不同的疏泄作用。

在内科杂症的治疗方面使用得当有很好的疗效。

一、八廓取穴双上风湿点,左侧主脾,右侧主肝。

此穴从位置上应为足厥阴肝经循行之途径。

深刺可调理肝脾之气,既可舒肝养肝,又可理气和胃。

临床用于肝失条达所引起的肝气不舒、胸胁胀痛;肝郁气滞引起的心烦失眠、口苦反酸;肝火上扬引起的头疼、耳聋等症。

另外,治疗由于肾水亏损,肝阴不足引起的阴虚诸症,在调补任冲脉的同时,配双上风湿点,可柔肝养血,平衡阴阳,化解诸虚火上扬之症。

二、双下风湿点,作用各有不同。

左下风湿点主大肠,肺与大肠相表里,深刺可通大肠、降肺气、除肺热。

临床用于肺气壅塞咳喘、多痰,大便不通等。

右下风湿点主小肠,心与小肠相表里,深刺可泻心肝实热,用于心肝火旺、心烦易怒、舌尖红、小便黄热等症。

风湿点的疏泄作用必须运用得当,辨证不当可给病人造成不利,特别是双下风湿点,对体虚气弱、脾胃虚寒的患者不可贸然使用,选用不当可引起泄泻,如出现此种症状,可及时温补关元、气海以壮其阳气。

关于风湿点的取穴,因其深刺时调节的是脏腑之气,属八廓的廓区;浅刺时则属定位之肘、膝部位。

遇有治疗既要定位调治关节,又需调理脏腑,可分别针刺两针,浅刺定位不变,将深刺之针向下或向外稍加偏移。

清热解毒、抗感染清热解毒处方选用中脘、下脘、下脘下和双上风湿点下腧穴。

用于消炎抗感染。

有人认为此方不可深刺,若深刺会引邪入内。

临床应用中,我们发现深刺的效果好于中刺或浅刺。

双上风湿点深刺加强了肝脏的解毒功能,养护脾气;下脘下点深刺,激发督脉阳气;共同使用激发机体的正气,增强机体抵御外邪的能力。

临床用于治疗人体各部位的炎症。

使用此方时应根据患者的具体病情,配合其它腧穴或针刺点针刺以综台治疗。

改善头部供血、改善血液循环近年来,中老年人由于脑供血不足或脑血管血流异常循环障碍引发的各类疾病有所增加,以致造成严重的后果,影响人的健康,甚至危及人的生命。

如因脑缺血或出血导致的中风、其后遗症造成的肢体不利,脑萎缩造成的老年痴呆、小脑萎缩,眼底疾患造成的失明或弱视,以及颈椎病引起的眩晕、耳鸣等。

改善脑供血,预防因脑供血不良所导致各类疾病的发生,并能促进病人的康复。

腹针改善头部供血的针刺方法不仅简单,并且疗效显著。

彭印高氏用针刺腹部完全能改善脑血管血流,并已被多普勒检测所证实。

针刺选用上脘、下脘、双商曲(或选用石关)、加刺下脘上穴。

为加强改善供血可在下脘上与商曲连线的中点加针。

中脘、下脘、商曲、石关、下脘上及加针点选用中刺或深刺。

腹针的基本处方具有调理人体整体机能的功效,临床应用时应辨证施治。

并要结台患者的具体病情选方,达到整体而全面的综合调治,才能取得满意的疗效。

切忌误调、误通、误补、误泻而影响治疗效果。

正确使用基本处方,诊病要清、辩证要准、用方有度,再配合合理的定位取穴,对症治疗,才能使腹针由内而外,由整体到局部的调治各种疾病。

常见病的腹针治疗落枕落枕一般见于成年人,是在睡眠后出现的颈部肌肉僵直,伴有不同程度疼痛,严重时出现强痛的综合症。

多发于冬春两季。

可因睡眠姿势不当,或因枕头高低不适,致使颈部肌肉长时间被牵拉而发生的肌肉不同程度痉挛所致,也可因颈部扭伤,或感受风寒等因素导致的颈背部气血凝滞,肌肉痉挛僵痛而发病。

中医称颈部伤筋,又称失枕。

临床表现:一般表现为睡眠后颈部不适、不同程度疼痛、或剧痛,头有时因疼痛而歪向患侧,头、颈部活动功能受限。

局部肌肉紧张,有时可触及条索,并有触痛或压痛。

腹针治疗方法:主方:中脘、患侧商曲、患侧滑肉门三穴。

配方:根据颈部疼痛不同部位,肩颈部疼痛可以选刺商曲、石关及周围针刺点,或刺下脘上。

针剌深度:落枕属伤及筋脉的疾病,除中脘用中刺外,余穴以浅刺为宜。

腹针针刺中脘调理脏腑之气,商曲在腹部“早期经络范围”定位颈部。

治疗头颈部的疾病,商曲是足少阴肾经的经穴,肾与膀胱相表里,足太阳膀胱经又循颈部而至背部,用商曲治颈项病变疗效很好。

临床发现,针刺商曲患者有时出现一种热感,最远可上达面颊部,取患侧的商曲疗效好于健侧,商曲配患侧的滑肉门,滑肉门是疏通经络、行气血的要穴,是治疗颈、肩、肘、手部等疾病的必选之穴,具有滑利关节、肌肉、筋、脉的作用。

肩关节周围炎肩关节周围炎,俗称凝肩。

是肩周肌、肌腱、滑囊及关节的慢性损伤性、无菌性炎症。

因关节内、外无菌性充血,肿胀、粘连,而以活动时疼痛、功能受损为其临床特点。

病因:l.肩部原因:(1)本病大多发生在40岁以上中老年人,软组织退行性变,对各种外力的承受能力减弱是基本因素;(2)长期过度活动,姿势不良等所产生的慢性劳损是主要的激发困素:(3)上肢外伤后肩部固定过久,肩部组织继发粘连、萎缩:(4)肩部急性搓伤、牵拉伤后治疗不当等。

2.肩外因素:颈椎病,心、肺、胆道疾病发生的肩部牵涉痛,因原发病长期不愈使肩部肌持续性痉挛、缺血而形成的炎性病灶,转变为肩周炎。

中医称“漏肩风”或“肩凝症”,又称“五十肩”。

本病多因营卫虚弱,筋骨衰颓,局部感受风寒,劳累闪搓或外伤,经脉受阻,气血阻滞而致。

临床表现:女性发病多于男性,左侧多于右侧,也可两侧先后发病。

病发初期肩部某部位疼痛,与动作、姿势相关。

病程逐渐发展疼痛范围扩大,并牵涉到上臂中段,伴肩关节活动受限,活动增大疼痛剧烈,疼痛初期病人可指出痛点,后期往往感觉疼痛来自肱骨。

体征三角肌有轻度萎缩,三角肌和周围肌可有明显压痛。

肩关节以外展、外旋、后伸受限展明显,少数人内收、内旋亦受限。

年龄大或病程长者,x线平片可见肩部骨质疏松,冈上肌腱、肩峰下滑囊钙化。

腹针治疗方法:主方:中脘、健侧商曲、患侧滑肉门三穴。

配方:1.患者体虚气弱应加强调补,可加刺气海、关元穴等。

2.发病早期肩部定位浅刺患侧滑肉门穴;病情较重可在滑肉门穴周围加针,疼痛呈片状在滑肉门周围加刺三角形针。