《伤寒杂病论》是怎样撰成的(冯世纶)

- 格式:doc

- 大小:17.67 KB

- 文档页数:10

《伤寒论》一路流传的艰辛史每一个学科都有自己的经典著作,中医流传下来的著作更是汗牛充栋,不可胜计。

有些书籍人尽皆知,有一些湮没在历史的车轮下。

有一些书籍命途多舛,经历了多次战火纷飞,但时间依然不能掩盖它们的光芒,正是因为流传艰难,才使得这些文字更加珍贵。

《伤寒论》是中国医学史上一颗璀璨的明珠,像中医长河中的灯塔,指引着中医的方向。

《伤寒论》原本历史无名,出处于东汉末年伟大的临床医学家张仲景先生。

张仲景先生生于乱世,经历了许多大战役、大瘟疫,没过十年,自己的族人却有三分之二去世,因为“伤寒”的有十之六七(《伤寒杂病论》原序:“余宗族素多,向余二百,建安纪年以来,犹未十年,其死亡者,三分有二,伤寒十居其七”),于是自己发奋学医,终于写成了《伤寒杂病论》。

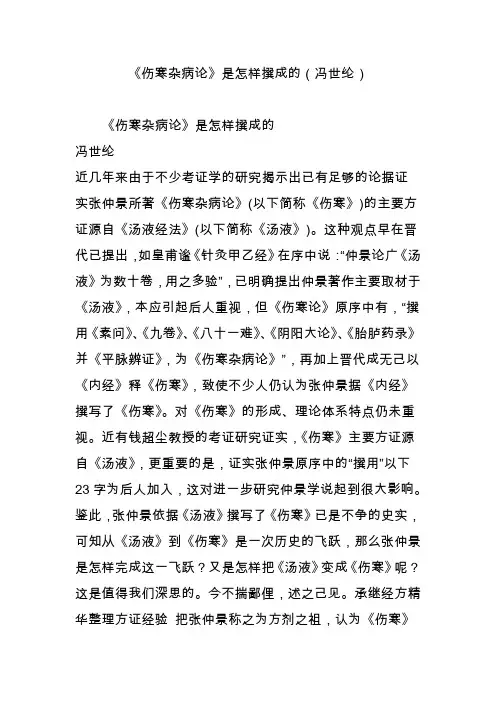

造纸术是中国的四大发明之一,东汉的蔡伦改进了造纸术,使造纸的成本大大降低,但是东汉末年,这种书写工具仍然没有得到很好地推广,很多人仍然用竹简作为主要的书写工具。

这种工具书写不便、携带困难、不易保存,注定了古代记录的困难性。

《伤寒杂病论》就是在这种书写工具下成书。

东汉末年连年征战,以至于这部著作没完成多久,就在战火中丢失。

《伤寒论》在晋朝、南北朝《伤寒杂病论》到了晋朝,已经找不到原版,剩下的只有“断壁残垣”,晋朝出现了一位在《伤寒杂病论》流传历史上有卓著贡献的人,他就是万叔和。

王叔和医术高超,被选拔为太医令,使得他有机会接触到常人无法读到的医学书籍。

当他读到张仲景的只言片语时,就发现这是一本难得的好书。

于是悉心收集张仲景的文字,王叔和在《伤寒例》如实的记录到:“今搜采仲景旧论,录其证候、诊脉、声色、对病真方有神验者,拟防世急也”。

也有人认为王叔和就是张仲景的一个学生,学生知道自己老师的水平,唯恐这本著作失传,于是从各位同门之中到处收集,但是仍然没有将《伤寒杂病论》集全,只收集到了其中关于“伤寒”的部分,王叔和将这部分重新编纂,于是《伤寒论》诞生。

王叔和先生尚有一部著作《脉经》传世,《脉经》中也收录了《伤寒杂病论》的部分内容,与我们现在看到的《金匮要略》中的记载高度吻合。

《伤寒杂病论》是怎样撰成的(冯世纶)《伤寒杂病论》是怎样撰成的冯世纶近几年来由于不少考证学的研究揭示出已有足够的论据证实张仲景所著《伤寒杂病论》(以下简称《伤寒》)的主要方证源自《汤液经法》(以下简称《汤液》)。

这种观点早在晋代已提出,如皇甫谧《针灸甲乙经》在序中说:“仲景论广《汤液》为数十卷,用之多验”,已明确提出仲景著作主要取材于《汤液》,本应引起后人重视,但《伤寒论》原序中有,“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》并《平脉辨证》,为《伤寒杂病论》”,再加上晋代成无己以《内经》释《伤寒》,致使不少人仍认为张仲景据《内经》撰写了《伤寒》。

对《伤寒》的形成、理论体系特点仍未重视。

近有钱超尘教授的考证研究证实,《伤寒》主要方证源自《汤液》,更重要的是,证实张仲景原序中的“撰用”以下23字为后人加入,这对进一步研究仲景学说起到很大影响。

鉴此,张仲景依据《汤液》撰写了《伤寒》已是不争的史实,可知从《汤液》到《伤寒》是一次历史的飞跃,那么张仲景是怎样完成这一飞跃?又是怎样把《汤液》变成《伤寒》呢?这是值得我们深思的。

今不揣鄙俚,述之己见。

承继经方精华整理方证经验把张仲景称之为方剂之祖,认为《伤寒》中诸方(《伤寒论》113方、《金匮要略》145方)是其首创、发明,是违背一般常识规律的。

人生苦短,那么多有效验方,由一人经验发明,是不可能的,现有不少考证资料已证实,《伤寒》的方证是集成于前人总结。

(一)主取法于《汤液》晋代皇甫谧在《针灸甲乙经序》曰:“仲景论广《伊尹汤液》为数十卷”,但传世早期未见其书,致使学者生疑。

敦煌医卷《辅行诀脏腑用药法要》(以下简称《辅行诀》被发现,证实了其传不讹。

其中记载:“依《神农本草经》及《桐君采药录》上中下三品之药,凡三百六十五味,以应周天之度,四时八节之气。

商有圣相伊尹,撰《汤液经法》三□,为方亦三百六十首。

上品上药,为服食补益方者,百二十首;中品中药,为疗疾却邪之方,亦百二十首;下品毒药,为杀虫辟邪痈疽等方,亦百二十首,凡共三百六十首也。

冯世纶教授:如何掌握经方用药规律经方与后世方相比,因理论体系不同,故而用药也有所不同。

如后世方认为桂枝、附子等不能用于热证,而经方常用于热证;后世方认为升麻升提,而经方认为主清里热;后世方用黄芩解表,而经方用其清半表半里、里热……因此,欲掌握经方用药,必先清楚经方的主要理论,分而述之不过以下三要点。

认识六经实质欲知经方用药规律,必先明确六经实质。

经方的六经实质,至今仍莫衷一是。

《伤寒论》原序有王叔和所谓的误导为重大原因之一,使后世认为张仲景根据《内经》撰成了《伤寒杂病论》。

这样,经方的六经便是《内经·热论》的六经,而与《伤寒论》的主要内容不符,遂使经方六经实质扑朔迷离。

其实,了解经方的形成史,六经的实质也自然明白。

经方的起源,当追溯于上古神农时代。

人们认识、适应大自然,即用八纲(表、里、寒、热、虚、实、阴、阳);认识疾病、药物亦用八纲。

有病时,最多见者当属外感一类,其证在表。

长期实践得知,病在表用发汗的药物可治愈,于是积累了生姜、葱白、麻黄、桂枝、蜀椒等治表证经验。

然而,有的病经发汗或未经治疗而愈,但有的经治疗亦未愈而病入于里,此时不应再用发汗治疗,而应下治里之药。

因里证分阴阳,里热者,用清里热药,如黄芩、石膏、大黄等;里虚寒者,用温补药,如干姜、人参、附子等。

经验代代相传,以文字记载,其代表著作即《神农本草经》,该书在汉代完善整理传承,代表了经方单方方证的形成。

《汉书·艺文志》:“经方者,本草石之寒温,量疾病之浅深,假药味之滋,因气感之宜,辨五苦六辛,致水火之齐,以通闭解结,反之于平。

及失其宜者,以热益热,以寒增寒,精气内伤,不见于外,是所独失也。

”这一记载,实际标明了经方的起源和经方医学的特点,即经方起源于神农时代,起始即用八纲认识疾病和药物,即有什么证,用什么药治疗,积累了疾病的证和治疗该证的药的证药对应经验,即单方方证经验。

疾病复杂多变,古人渐渐发现,有的病只用一味单方药治疗不力,渐渐摸索了两味、三味……复方药治疗经验,积累了复方方证经验,其代表著作为《汤液经法》。

《伤寒论》的六经及方证理论不同于《内经》的六经理论,是一独特的理论体系。

其文化根源相同,阴阳、八纲概念相同,但其六经实质有了明确变化,有其明显特点。

(一)《伤寒论》六经来自八纲:我国古代用《易经》、六经解释自然界万事万物,医学当亦不例外,我们虽不能确知张仲景为什么用六经名,但通过分析仲景全书的内容,考证《伤寒论》的撰成,可知《伤寒论》的方证,主要来自《汤液经法》。

其书详于八纲辨证和脏腑辨证,而《伤寒》舍弃了脏腑辨证,主用八纲辨证。

如《汤液经法》中有五脏大小补泻方39方证,张仲景撰用了这些方证于《伤寒论》中,其方证名不用脏腑名,“但以某药之,以推主为识之义耳。

”如《汤液经法》中的小泻脾汤,《伤寒论》改称四逆汤,看其方名即知该方药温热,治里寒四逆证为主。

即注重病症的八纲特点,而不是脏腑功能。

(二)加入半表半里概念:更有所不同的是,张仲景引入了半表半里概念,其确凿的证明是《伤寒论》的第148条:“伤寒五六日,头汗出、微恶寒、手足冷、心下满、口不欲食、大便硬、脉细者,此为阳微结,必有表,复有里也;脉沉亦在里也,汗出为阳微,假令纯阴结,不得复有外证,悉入在里,此为半在里半在外(表)也。

脉虽沉紧(细),不得为少阴病,所以然者,阴不得有汗,今头汗出,故知非少阴也。

可与小柴胡汤,若不了了者,得屎而解。

”其前的八纲辨证只有表、里概念,正是由于张仲景把半表半里病位概念,加入八纲辨证中,才产生了六经和六经辨证。

张仲景由八纲加入半表半里理念,使病位变为三,创建六经辨证论治体系,恰好顺应了老子一生二、地法天、人数三──三阴三阳为人之道,也即人法天地阴阳之合和。

六经名亦可能即缘于此,但六经的实际内容,当主要是张仲景所总结的提纲和各方证。

(三)凸显八纲概念:《伤寒论》的六经,是指太阳、阳明、少阳和少阴、太阴、厥阴而言。

《伤寒论》虽称之为病,其实即是证,而且这些证是用八纲表述的证。

基于八纲的说明,所谓表、里、半表半里三者,均属人体患病后,出现的症状在病位的反应。

第1章张仲景是怎样写成的《伤寒杂病论》第1章张仲景是怎样写成的《伤寒杂病论》简介近几年来经过不少考证学研究,已有足够的论据证实,《伤寒杂病论》(简称《伤寒》)的主要方证源自《汤液经法》(以下简称《汤液》)。

这种观点早在晋代就已提出,如皇甫谧在《针灸甲乙经》的序中说“仲景论广《汤液》为数十卷,用之多验”,明确提出仲景著作主要取材于《汤液》,本应引起后人重视。

但《伤寒论》原序中有“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎臚药录》并《平脉辨证》,为《伤寒杂病论》”,再加上金·成无己以《内经》释《伤寒论》,致使不少人仍认为张仲景据《内经》撰写了《伤寒》,对《伤寒》理论体系的形成及其特点仍未被重视。

近年来,经钱超尘教授的考证研究证实,《伤寒》主要方证源自《汤液》,更重要的是,证实张仲景原序中的“撰用”以下23字为后人加入,这对进一步研究仲景学说产生很大影响。

鉴于此,张仲景依据《汤液》撰写出《伤寒》已是不争的事实,从《汤液》到《伤寒》是一次历史性的飞跃,那么张仲景是怎样完成这一飞跃的?是怎样把《汤液》变成《伤寒》的呢?下面我们探讨这一问题。

第一节承继经方精华整理方证经验若称张仲景为方剂之祖,认为《伤寒》中诸方(《伤寒论》113方,《金匮要略》145方)是其首创、发明,是有违常识。

现有不少考证资料已证实,《伤寒》的方证来源于前人的总结。

一、取法于《汤液》晋·皇甫谧在《针灸甲乙经》序中曰“仲景论广《汤液》为数十卷”,但传世早期未见其书,致使学者生疑。

敦煌医卷《辅行诀脏腑用药法要》(以下简称《辅行诀》)被发现,证实了其传不讹。

其中记载:“依《神农本草经》及《桐君采药录》上、中、下三品之药,凡三百六十五味,以应周天之度,四时八节之气。

商有圣相伊尹,撰《汤液经法》三□,为方亦三百六十首。

上品上药,为服食补益方者,百二十首;中品中药,为疗疾却邪之方,亦百二十首;下品毒药,为杀虫辟邪痈疽等方,亦百二十首,凡共三百六十首也。

伤寒杂病论的内容-回复伤寒杂病论是中国古代医学著作《黄帝内经》中的一部分,由东汉末年医学家张仲景所撰。

该书系统总结了当时医学界对于伤寒以及其他临床病症的认识和治疗方法,成为了中国古代医学领域的重要里程碑。

一、伤寒杂病论的历史背景伤寒杂病论的编写时间约在公元220年左右,当时正值东汉末年,天下陷入战乱,社会动荡,人民民不聊生,疾病在民间肆虐。

为了挽救当时危急的医学状况,张仲景撰写了这部经典著作。

二、伤寒杂病论的主要内容伤寒杂病论主要包括六篇,分别是《伤寒脉病论》、《金匮真言论》、《金匮要略论》、《金匮阴阳离合论》、《痿论》和《湿痹论》。

其中,《伤寒脉病论》是这部经典著作的核心部分。

1.《伤寒脉病论》这篇论述伤寒的原因、病情、脉象以及治疗方法。

其中,伤寒是指一种传染病,症状主要体现在寒热、咳嗽、头痛等方面。

张仲景对伤寒的分类、分期以及治疗方法进行了详尽的阐述,通过辨别脉象对其进行辅助鉴别,形成了一套完整的诊断与治疗体系。

2.《金匮真言论》本篇主要介绍了一些治疗儿科疾病的方法。

张仲景认为,儿童的体质较弱,容易受疾病侵袭,因此需要根据不同症状采取相应的治疗方法。

通过患儿的舌象、面色、大小便等症状,进行诊断与治疗。

3.《金匮要略论》这篇主要讲述了一些寒症的治疗方法。

张仲景将寒症分为寒凝之症、寒热错杂之症、寒痹之症等,通过分析不同寒症的症状和发病机制,提出了相应的治疗方案,如纳火散寒、温经散寒等。

4.《金匮阴阳离合论》这篇论述了阴阳学说在医学中的应用。

张仲景认为,阴阳是构成世界万物的基本要素,正常的人体是阴阳平衡的状态。

通过研究阴阳的相互关系,可以洞察疾病的本质,制定相应的治疗方案。

5.《痿论》这篇论述了痿病的病因、症状和治疗方法。

张仲景认为,痿病主要由肝肾阳虚引起,男子会导致阳痿,女子则表现为下半身无力等症状。

通过补益阳气、滋养精血等方法治疗。

6.《湿痹论》这篇论述了湿痹病的病因、症状和治疗方法。

湿痹病主要由湿气侵袭人体引起,在湿重的环境和不洁食物的摄入下易发生。

冯世纶:《伤寒杂病论》再溯源二太极松功《伤寒杂病论》源自经方理论体系任应秋老师认为中国医学最古的流派为三:一曰黄帝针灸;二曰神农本草;三曰素女脉诀,并认为张仲景系《神农本草》一派,这是符合中国医史实际的。

晋·皇甫谧《甲乙经序》云:“伊尹以亚圣之才,撰用《神农本草》以为汤液”。

宋刻《伤寒论》序也有“是仲景本伊尹之法,伊尹本神农之经”的记载。

从药物理论来看,更能看出《伤寒杂病论》与《神农本草经》一脉相承,而与《内经》不同。

如《神农本草经》在论述药味功能时,是从病证特点描述,而不见脏腑经络等理论。

如干地黄谓:“味甘寒,主折跌绝筋、伤中、逐血痹、填骨髓、长肌肉”。

鳖甲谓:“味咸,平。

主心腹癥瘕坚积、寒热、去痞、息肉、阴蚀、痔(核)、恶肉。

”阿胶谓:“味甘平,主心腹内崩、劳极洒洒如疟状,腰腹痛,四肢酸痛,女子下血,安胎,久服轻身益气。

”这类药,都未提到“养阴”、“滋阴”作用。

在《伤寒杂病论》中也看不到养阴滋阴之说。

张仲景用鳖甲只是取其主治“癥瘕、痎疟(疟母)”,也不是用其养阴滋阴作用。

而脏腑辨证都把这类药物视为有补心肾阴、养阴滋阴的作用。

因此,从理论体系看,《伤寒杂病论》是承系《神农》、经方体系,而没有承系《内经》体系。

从两书的内容来看,对疾病的概念、理论概念有明显不同。

如对疟疾证治,《金匮要略·疟病》篇第4条:“温疟者,其脉如平,身无寒,但热,骨节烦痛,时呕,白虎加桂枝汤主之。

”是说疟病脉自弦,已在前论述,今温疟脉不弦,故谓其脉如平。

热结于里,则身无寒但热,复有外邪,则骨节烦痛;气冲热壅,故时呕也,此是温疟用白虎加桂枝汤治疗。

对此《内经》有着不同的概念。

《内经·疟论》篇曰:“帝曰:先热而后寒者何也?岐伯曰:此先伤于风而后伤于寒,故先热而后寒也,亦以时作,名曰温疟。

其但热而不寒者,阴气先绝,阳气独发,则少气烦冤,手足热而欲呕,名瘅疟”。

这里的瘅疟很明显是《金匮》所说的温疟,此温疟不同于《金匮》的温疟。

【桂林古本《伤寒杂病论》】简介、序(公元 219 年)汉.张机(仲景)着。

十六卷。

总结三世纪以前的临床经验,包括治疗伤寒和杂病两部分。

在辨证施治方面有着突出的成就。

原本在西晋前已散失。

桂林古本《伤寒杂病论》简介《伤寒杂病论》是祖国医学四大经典著作之一,为东汉张仲景(张机)所著。

至今流传有多种版本,桂林古本《伤寒杂病论》是其中之一种。

本书为清代桂林左盛德藏书、桂林已故老中医罗哲初手抄。

一九五六年为其子、中医罗继寿献出。

本书包括六经辨证、杂病辨证、平脉法,特别是载有六气主客、伤暑病脉证并治、热病脉证并治、湿病脉证并治、伤燥病脉证并治、伤风脉证并治、寒病脉证并治、等篇,对六淫病邪风、寒、暑、湿、燥、热等论述较为详尽,这是本书与其他版本不同之最大特点。

同时,书中还列举了许多病例,并保存了大量有效方剂。

内容丰富,理、法、方、药连贯紧凑,理论联系实际,至今还是学习中医必循的一本重要医著。

值得提出的是,在本书左盛德序中说:其师张绍祖是张仲景的四十六世孙,家藏有世传抄本伤寒杂病论十六卷(为张仲景伤寒杂病论第十二稿),传给了他,今左氏又传给了罗哲初,即为这本桂林古本《伤寒杂病论》。

本书于一九六○年三月曾由广西人民出版社出版,深受读者欢迎。

由于印数不多,不能满足需要,为应读者之要求,为了更好地挖掘祖国医药学宝贵遗产,使之为中医临床、教学、科研服务,特此再版。

原手抄本为直排,现改为横排,药方后的“右×味”,应为“上×味”,为尊重原手抄本而未改。

手抄本中的繁体字、异体字,现改用简化字,如“内诸药”改为“纳诸药”、“慄”改为“栗”、“疿(疹中有车)”改为“痱疹”、“氵啬”改为“涩”等;个别已通用又无简化字的如“鞕”、“疠”、“裩”等字未改;药方中泻心汤类中的“泄”字改为“泻”、“黄蘖”改为“黄柏”、“桃核”改为“桃仁”,加注部分的“劈”字等未改。

书中一些重复的药方按手抄本未删。

又:原手抄本没有标点,为了便于阅读试加了标点,限于我们的水平,错漏难免。

伤寒杂病论的写作背景《伤寒杂病论》是张仲景所著。

张仲景被称之为医圣,生活的年代(公元151年-219年)是在东汉末年。

大家都知道,我国历史上规模最大的两次疫情,一次发生在东汉末年,一次发生在明朝末年。

东汉时期社会动荡,战争频繁,疫病流行。

仅公元151-196年40余年的时间里,有记载的瘟疫流行就有100余次,尤其是建安年间(196〜220年),疫情持续时间之长,死亡人数之多,是历史上少见的。

魏•曹植在《说疫气》中曰:“建安二十二年,厉气流行,家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀;或阖门而噎,或覆族而丧。

”描写了当时疫气大面积流行,染疫之人大量死亡的惨状。

建安七子之一的王粲在他的《七哀诗》中也写道:“出门无所见,白骨蔽平原。

路有饥妇人,抱子弃草间。

顾闻号泣声,挥涕独不还。

未知身死所,何能两相完。

”建安七子中四人死于瘟疫。

当时疫情严重,连官宦贵族亦在所难免。

当时人人自危,许多家庭零落。

张仲景之宗族当时亦造此横祸,他在伤寒杂病论序言中写道“余宗族素多,向余二百,建安纪元以来,犹未十稔,其死亡者,三分有二,伤寒十居其七。

感往昔之沦丧,伤横夭之莫救,乃勤求古训,博采众方,为《伤寒杂病论》合十六卷,……。

”也就是说仲景正是在这样的历史背景下,运用当时大量实践资料,写就《伤寒杂病论》十六卷,仲景当时所说的“伤寒”是一切发热性外感病的总称,包括了大部分急性传染病在内。

该书主要是针对当时流行肆虐的疫病而作,是对当时外感流行性疾病治疗的经验总结与升华。

历经近两千年的临床实践,伤寒杂病论所建立的外感流行性疾病的诊断治疗方法是确切有效的治疗方案,这一点在临床上也得到了验证。

《伤寒杂病论》溯源《伤寒杂病论》溯源“大凡一门科学发展到了一定的阶段,必然要产生多种认识的方法,以至发展成不同的流派……医学亦毫不例外。

”这是任应秋教授生前的明论①。

《伤寒杂病论》属于哪一流派?因历史上种种原因,一些文献一直认为《黄帝内经》是我国最古最早的医书,张仲景是根据《内经》撰写了《伤寒杂病论》的,中医只有岐黄一派。

这是难以令人置信的。

今笔者不揣浅陋,对《伤寒杂病论》的撰成谈一点个人看法。

一、《伤寒杂病论》与《马王堆汉墓帛书》有着亲缘关系。

1973年我国长沙出土的《马王堆汉墓帛书》中,有不少与《内经》、《伤寒杂病论》相似或相同的内容。

《帛书》成书年代早于《内经》②,它下葬于公元前168年,距《伤寒杂病论》著成时间约350年。

由此可知,张仲景所处的时代,能看到的医书不仅有《内经》,而且还有《帛书》、《神农本草经》等。

引人注目的是,比较《伤寒杂病论》与《帛书》的内容,可看到有许多息息相印的地方。

如对痉病的治疗,《帛书•五十二病方》记有8处20余行,其方法有热熨发汗、药浴、外敷、祝由等,尤以发汗(“汗出到足” )为要。

《伤寒杂病论》有关痉病的证治有10余条,其治疗方法也用汗法,如用葛根汤、栝蒌桂枝汤等。

所不同的是,《帛书》在论述痉病的成因时,只提到了“风入伤”,而《伤寒杂病论》强调了发汗过多是痉病的重要原因之一。

由此可见,《伤寒杂病论》与《帛书》及其同期的医书有着一定联系,其中不但可以看到张仲景对前人的继承,而且还可以看到张仲景对治疗痉病不得法的批判。

即张仲景通过医疗实践,对治疗痉病的经验给予了继承和发扬。

如“脚挛急,反与桂枝欲攻其表,此误也”、“太阳病,发汗太多,因致痉”、“疮家虽身疼痛,不可发汗,汗出则痉”、“若火熏之,一逆尚引日,再逆促命期”、“按法治之而增剧,厥逆,咽中干,两胫拘急而谵语……”等,是说《帛书》中及同时期的医书所记载的一些治疗方法如大发汗、灸、熏、熨等强行发汗是不正确的,其主要错误是没有注意维护津液,而造成了痉病的发生或使痉病加重。

汉朝的医学典籍黄帝内经伤寒杂病论的传世之作汉朝最为重要的医学典籍之一是《黄帝内经》中的《伤寒杂病论》,它是中国古代医学的重要经典之一。

本文将介绍《伤寒杂病论》的作者、内容特点以及对古代医学的影响。

《伤寒杂病论》是由东汉末年的张仲景所撰写,他是一位杰出的医学家和药剂师。

该书是以古代医家所创立的“寒热病”理论为基础,结合作者本人的医疗实践经验进行归纳总结而成。

书中详细论述了各种疾病的病因、症状、治疗和预防方法,对中医理论的发展起到了重要的推动作用。

《伤寒杂病论》一书以其系统全面的内容而闻名于世。

它包含了对伤寒病及其他各种疾病的描述,对这些疾病的认识非常深入。

书中以朴实的语言阐述了疾病的病机,精准地描述了病症的表现和变化规律。

同时,对于治疗方法,书中提出了一套独特的诊断和治疗方案,被后世医学家广泛采用。

《伤寒杂病论》不仅涵盖了当时的医学知识,还包含了丰富的中医理念和哲学思想。

《伤寒杂病论》对古代医学的影响深远。

它不仅为后世医学家提供了丰富的学术资料,更为中医学的发展和传承奠定了基础。

书中提出的理论和治疗方法在后世的医学实践中经过不断的验证与完善,被广泛应用于临床治疗。

同时,该书也对中医学的教育和培训起到了重要的推动作用,为培养大量的中医人才做出了贡献。

在《伤寒杂病论》之前,古代医学的理论和治疗方法相对零散,没有形成体系化的理论框架。

而《伤寒杂病论》的问世填补了这一空白,为古代医学的发展指明了方向。

该书系统总结了中医理论与实践,将医学纳入到科学的轨道上。

它不仅对古代医学的发展有着重要影响,也为现代中医药学的研究提供了宝贵的历史参考。

《伤寒杂病论》因其卓越的贡献,成为中医典籍中的经典之作。

总之,汉朝的医学典籍《黄帝内经伤寒杂病论》是我国古代医学的传世之作。

它由著名医学家张仲景创作,包含了丰富的医学知识和宝贵的实践经验。

该书在古代医学史上具有重要意义,不仅为中医学的发展做出了贡献,也为后世医学家提供了重要的参考和指导。

伤寒杂病论序文标题:【伤寒杂病论序文】:医学巨著的诞生与深远影响《伤寒杂病论》是中国古代医学经典之一,由东汉时期的医学家张仲景所著。

这部医学巨著的序文,不仅是对全书内容的概述和引言,更是张仲景医学思想和临床经验的精炼表达。

以下我们将通过解读序文,一步步揭示《伤寒杂病论》的诞生背景、主要内容以及其对中国乃至全球医学发展的深远影响。

一、诞生背景在《伤寒杂病论序文》中,张仲景首先描述了他创作此书的初衷和背景。

东汉末年,社会动荡不安,疾病流行,人民生活困苦。

张仲景目睹了许多人因疾病而痛苦甚至死亡,深感痛心。

他认为,当时的医者在治疗疾病时,往往只注重症状的消除,而忽视了病因的探究和预防。

因此,他决心撰写一部能够系统阐述疾病发生、发展和治疗原则的医学著作,以期改善人们的健康状况。

二、主要内容《伤寒杂病论》的内容丰富多样,主要包括两个部分:《伤寒论》和《金匮要略》。

在序文中,张仲景详细阐述了这两个部分的主要内容和研究对象。

1. 《伤寒论》:主要研究外感疾病,特别是伤寒病。

张仲景通过对伤寒病的深入观察和研究,提出了六经辨证的理论体系,将疾病的发展过程分为六个阶段,并对应制定了相应的治疗方法。

这种辨证施治的方法,不仅对伤寒病的治疗具有指导意义,也为其他外感疾病的诊断和治疗提供了重要的理论依据。

2. 《金匮要略》:主要研究内伤杂病。

张仲景在序文中指出,人体内部的阴阳失衡是导致各种内伤杂病的根本原因。

因此,《金匮要略》主要探讨了人体脏腑功能失调、气血津液代谢失常等病理变化及其对应的治疗方法。

该部分内容丰富,涵盖了内科、妇科、儿科等多个领域,为后世医家提供了宝贵的临床经验和理论指导。

三、深远影响《伤寒杂病论》的诞生,对中国乃至全球医学发展产生了深远影响。

1. 理论贡献:张仲景提出的六经辨证和脏腑辨证等理论体系,为中国传统医学的发展奠定了坚实的基础。

这些理论不仅在临床实践中得到了广泛应用,而且对后世医家的医学理论研究产生了深远影响。

中医四大经典的内容与价值之伤寒杂病论《伤寒杂病论》(一)《伤寒杂病论》的作者与成书张仲景(约150—219),名机,南郡涅阳(今河南省邓县穰东镇,一说今南阳市)人。

年轻时曾跟从同郡张伯祖学医,经过多年的钻研,医术远超其师,成为汉代著名的临证医学家。

据高保衡、林亿在《校正伤寒论·序》中说:“张仲景,《汉书》无传,见《名医录》云:南阳人,名机,仲景乃其字也。

举孝廉,官至长沙太守。

”说明张仲景曾做过长沙太守。

关于他是否做过长沙太守,学术界说法不一。

由于《后汉书》和《三国志》无传,因而缺乏史料根据。

晋代医家王叔和与皇甫谧在论述张仲景时未提到他做过长沙太守的事。

但宋代以后的许多文献,如《医说》、《历代名医蒙求》、李廉《医史》、《南阳府志》、《长沙府志》、《襄阳府志》、邓州府志》等都说张仲景做过长沙太守。

传说张仲景做长沙太守时,每逢旧历每月的初一、十五两日,便停止办公事,在大堂上置案给人看病。

后世尊称他为张长沙,他的医方也被称为长沙方”。

1981年南阳医圣祠发现了张仲景的墓碑和碑座,碑的正面刻有“汉长沙太守医圣张仲景墓”等字,碑座刻着“咸和五年”。

“咸和”是东晋成帝司马衍的年号,咸和五年即公元330年,有人认为碑刻的年代基本可靠,便肯定张仲景曾经做过长沙太守。

但学术界对此仍有争议。

张仲景所生活的东汉末年,政治极端黑暗,官府加紧横征暴敛,豪族地主疯狂兼并土地,人们生活在水深火热之中。

各地纷纷爆发农民起义,统治者派兵镇压,战火绵延,天灾频仍,疾病流行,死亡枕藉。

曹操在《蒿里行》一诗中曾经描写过这种惨状:“铠甲生虮虱,万姓以死亡,白骨露于野,千里无鸡鸣,生民百遗一,念之断人肠。

”据张仲景在《伤寒杂病论·自序》中记载,他的家族原有两百多口人,自建安元年(196)以来,不到十年的时间,“其死亡者,三分有二,伤寒十居其七”。

由于统治者不重视医学,社会上迷信巫祝,因此医学得不到应有的发展。

一般医生墨守成规,他们“各承家技,终始顺旧”,而那些庸医们不但技术低劣,而且医疗作风马虎草率,诊脉又常常“按寸不及尺,握手不及足”,处方时又“相对斯须,便处汤药”,结果使许多患者枉送了性命。

医圣张仲景——《伤寒杂病论》⽔饺,是中国传统节庆的⼀种重要⾷物,有着悠久的历史,关于它的起源,流传着⼀段充满正能量的故事,故事的主⼈公便是东汉的神医张仲景,他也是《伤寒杂病论》的创作者。

东汉末年,当时的统治者⽐较昏庸,百姓的⽣活⽐较困苦。

隆冬时节,百姓⾐不蔽体,很多⼈被冻伤,⽿朵都冻烂了。

张仲景看在眼⾥,急在⼼上。

为了救济⼀⽅百姓,他命弟⼦把⽺⾁和⼀些驱寒药材在锅⾥炖好,然后捞出来切碎,⽤⾯⽪包成⽿朵的样⼦,称之为“娇⽿”,煮熟后分给百姓。

百姓吃了娇⽿,喝了煮娇⽿的药汤,不但填饱了肚⼦,冻伤的⽿朵也被治愈了。

后来⼈们回家后也模仿张仲景制作娇⽿,最初的药物变成了⽇常⾷物和节令的必需品,名字也渐渐变成了我们现在熟悉的“饺⼦”。

⾄今在河南南阳⼀带仍有“过年不端饺⼦碗,冻掉⽿朵没⼈管”的民谣,⽽那⾥正是张仲景的故乡。

关于张仲景的⽣平,历史上记载的不多,只知道他⽣在东汉末年的荆州南阳郡(今河南南阳),和曹操、刘备、华佗这些三国著名的⼈物是同⼀时代的⼈。

在他的《伤寒杂病论·原序》记载他⽐较欣赏古代的神医扁鹊,可见他对医学肯定有着天⽣的爱好。

他的从医还跟三国的⼀位“神⼈”何顒有关。

何顒的“特异功能”是看⼈⽐较准,⽐如在曹操还是个少年浪⼦的时候,他就说此⼦将来能成⼤器,后来发⽣了什么,不⽤说⼤家都知道了。

那时候,很多⼈都去拜访何顒,请他来预测下⾃⼰的未来。

少年的张仲景也去了,经过⼀番交谈,何顒下了断语:“君⽤思精⽽韵不⾼,后将为良医。

”⼤意是说,张仲景善于思考,深思熟虑,处事稳重,⾔不张狂,这具备了神医的基本素质啦。

是预测也好,是暗⽰也罢,这让张仲景在医学的道路上⾛得更加坚定了。

后来,张仲景拜名医张伯祖为师学习医学,没⽤多久,他的医术就超过了⽼师。

后来,在洛阳,张仲景邂逅何顒,后者更是对他刮⽬相看,认为他的医术确实已经⾼过他的师⽗了。

被何顒两次夸奖的张仲景的名声远播,连朝廷也开始注意他了,后来被乡⾥的名⼈推荐到朝廷做官,官最⼤做到了长沙太守。

冯世纶教授谈经方:经方源自神农时代经方源自神农时代□ 冯世纶卫生部中日友好医院(2010年7月26日中国中医药报)经考证,《伤寒论》序“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》,并《平脉辨证》”23字是王叔和加入,从而扭转了“《伤寒论》理论来自《内经》”的错误说法。

《神农本草经》显示了神农时代用药总结,其用药理念与《伤寒论》一脉相承;《神农本草经》以四气五味适用于人体患病后表现出寒、热、虚、实、阴、阳的症状论述,其述证主要用寒、热、虚、实、表、里、阴、阳,即八纲理论,标志了经方理论的起源。

经方的理论并非来自《内经》对经方的理论来源,一直存有争论。

主要原因之一,是李心机教授所指出的“《伤寒论》研究史上的误读传统”。

因《伤寒论》序有“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》,并《平脉辨证》”23字,以致误导后世认为《伤寒论》的理论来自《内经》。

上世纪30~90年代,杨绍伊、胡希恕、钱超尘、李茂如等考证,认为23字是王叔和加入,开启扭转误读传统。

同时众多经方家,通过仔细研究《伤寒论》原文,认识到《伤寒论》的六经、主要理论与《内经》不同,如宋代高保衡、孙奇、林亿等在宋刻《伤寒论》序写到:“是仲景本伊尹之法,伊尹本神农本草之经。

”章太炎指出“《伤寒论》的六经不同于《内经》之十二经脉之含义”,并认为:“柯氏《论翼》谓经为径界,然仲景本未直用经字;太阳等六篇,并不加经字,犹曰:太阳部、阳明部耳。

”日本人喜多村直宽在《伤寒论疏义》中提出一个较有影响的见解:“本经无六经字面,所谓三阴三阳,不过假以表里寒热虚实之义,固非脏腑经络相配之谓也。

”胡希恕先生更明确地指出:“《伤寒论》的六经来自八纲。

”著名中医学家岳美中先生说:“重读张仲景的《伤寒论》、《金匮要略》,见其察证候而罕言病理,出方剂而不言药性,准当前之象征,投药石以祛疾,直逼实验科学的堂奥。

……《伤寒论》所论六经与《内经》迥异,强合一起只会越讲越糊涂,于读书临证毫无益处。

冯世纶:理法相应识方证第一次跟随胡希恕先生抄方,见其一上午诊治30多患者,四诊完后皆谓:“此患者为某某方证”;“此患者为某某方证合某某方证……”因我熟悉了用经络脏腑辨证,感到胡老治病奇特,却冒然问之:“老师,您怎么不辨证啊?”已显疲惫的胡老曰:“慢慢给您讲吧!”于是胡老利用星期天给我讲授经方知识,启开了我认识方证之门,渐渐意识到中医还存在经方医学体系。

今与同道共切磋。

一、方证是《伤寒杂病论》的基本构成历代皆重视《伤寒杂病论》的方证研究,是因书中出现了方证概念,其主要内容以方名证,如桂枝证(第34条,赵开美本,以下同)、柴胡证(第104条)等名称,是以方名证的范例。

《伤寒杂病论》主要构成内容是“证以方名,名由证立,有一证必有一方,有是证必有是方,方证一体”的诸多方证,是论述某方剂的适应证即某方证,如桂枝汤方证、麻黄汤方证、承气汤方证等。

凡读过《伤寒杂病论》的人都清楚,它的主要内容是260多个方剂和其适应证,故有人把仲景书以方类证述其概要,如柯韵伯的《伤寒论注》、吉益东洞的《类聚方》、胡希恕的《经方传真》等,把《伤寒杂病论》书中每一方证集中在一起,体悟每一方证,以便于运用和进一步认识方证。

方证概念不但见于《伤寒杂病论》,而且还见于《汤液经法》、《神农本草经》,通过仔细读《伤寒杂病论》和考证可知,方证不但是《伤寒杂病论》成书的基础,而且是经方医学理论的基础。

二、方证起源于神农时代早在远古时代,没有文字时已口头传承,我们的祖先就根据病后的症状,寻用对应药物治疗,渐渐积累了用什么药治疗什么证的经验,这即方证的起源。

后来,当有文字时便记载于书,其代表著作即《神农本草经》。

该书中“治寒以热药,治热以寒药”的论述,根据症状用相对应的药物治疗,反映了经方方证的起源,书中详细记述了365味药物,以四气五味适用于人体患病后的症状论述,显示了单味药防治疾病的经验,其述证主用寒、热、虚、实、表、里、阴、阳,即八纲理论,方证即属八纲理念,标志了经方基础理论的起源。

《伤寒杂病论》是怎样撰成的(冯世纶)《伤寒杂病论》是怎样撰成的冯世纶近几年来由于不少考证学的研究揭示出已有足够的论据证实张仲景所著《伤寒杂病论》(以下简称《伤寒》)的主要方证源自《汤液经法》(以下简称《汤液》)。

这种观点早在晋代已提出,如皇甫谧《针灸甲乙经》在序中说:“仲景论广《汤液》为数十卷,用之多验”,已明确提出仲景著作主要取材于《汤液》,本应引起后人重视,但《伤寒论》原序中有,“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》并《平脉辨证》,为《伤寒杂病论》”,再加上晋代成无己以《内经》释《伤寒》,致使不少人仍认为张仲景据《内经》撰写了《伤寒》。

对《伤寒》的形成、理论体系特点仍未重视。

近有钱超尘教授的考证研究证实,《伤寒》主要方证源自《汤液》,更重要的是,证实张仲景原序中的“撰用”以下23字为后人加入,这对进一步研究仲景学说起到很大影响。

鉴此,张仲景依据《汤液》撰写了《伤寒》已是不争的史实,可知从《汤液》到《伤寒》是一次历史的飞跃,那么张仲景是怎样完成这一飞跃?又是怎样把《汤液》变成《伤寒》呢?这是值得我们深思的。

今不揣鄙俚,述之己见。

承继经方精华整理方证经验把张仲景称之为方剂之祖,认为《伤寒》中诸方(《伤寒论》113方、《金匮要略》145方)是其首创、发明,是违背一般常识规律的。

人生苦短,那么多有效验方,由一人经验发明,是不可能的,现有不少考证资料已证实,《伤寒》的方证是集成于前人总结。

(一)主取法于《汤液》晋代皇甫谧在《针灸甲乙经序》曰:“仲景论广《伊尹汤液》为数十卷”,但传世早期未见其书,致使学者生疑。

敦煌医卷《辅行诀脏腑用药法要》(以下简称《辅行诀》被发现,证实了其传不讹。

其中记载:“依《神农本草经》及《桐君采药录》上中下三品之药,凡三百六十五味,以应周天之度,四时八节之气。

商有圣相伊尹,撰《汤液经法》三□,为方亦三百六十首。

上品上药,为服食补益方者,百二十首;中品中药,为疗疾却邪之方,亦百二十首;下品毒药,为杀虫辟邪痈疽等方,亦百二十首,凡共三百六十首也。

实万代医家之规范,苍生护命之大宝也。

今检录常情需用者六十首,备山中预防灾疾之用耳”。

这六十首原貌怎样?张仲景引用了哪些方药?这要首先分析《辅行诀》的60首方药。

《辅行诀》的六十方剂,实际由三部组成:第一部分:五脏大小补泻方1.辨肝脏病证治①小泻肝汤:枳实、芍药、生姜。

在《伤寒》:去生姜,称之为枳实芍散。

②大泻肝汤:枳实、芍药、甘草、黄芩、大黄、生姜。

在《伤寒》:去甘草,加半夏、柴胡、大枣,称之为大柴胡汤。

③小补肝汤:桂枝、干姜、五味子、大枣(一方作薯蓣)。

在《伤寒》:去干姜、五味子,加茯苓、甘草,称之为苓桂枣甘汤。

④大补肝汤:桂心、干姜、五味子、旋覆花、代赫石(一作牡丹皮)、竹叶、大枣(一作薯蓣)。

在《伤寒》:去干姜、五味子、旋覆花、代赫石、竹叶,称之为苓桂枣甘汤。

2.辨心脏病证方①小泻心汤:龙胆草、栀子、戎盐。

②大泻心汤:龙胆草、栀子、苦参、升麻、豆豉、戎盐。

③小补心汤:栝楼、薤白、半夏、白酨浆。

在《伤寒》:称之为栝楼薤白半夏汤。

④大补心汤:栝楼、薤白、半夏、枳实、厚朴、桂枝。

在《伤寒》:去半夏,称之为枳实薤白桂枝汤。

又辨心包病证方①小泻心汤:黄连、黄芩、大黄。

在《伤寒》:称之为泻心汤方。

②大泻心汤:黄连、黄芩、大黄、芍药、甘草、干姜。

在《伤寒》:称之为泻心汤,去干姜称之为芍药甘草汤。

③小补心汤:代赭石(一作牡丹皮)、旋覆花、竹叶、豆豉(一作山萸肉)。

④大补心汤:代赫石(一方作牡丹皮)、旋覆花、人参、甘草、干姜、竹叶、豆豉(一作山萸肉)。

在《伤寒》:去干姜、竹叶、豆豉,加生姜、半夏、大枣,称之为旋覆花代赭汤。

3.辨脾脏病证方①小泻脾汤:附子、干姜、甘草。

在《伤寒》:称之为四逆汤。

②大泻脾汤:附子、干姜、甘草、黄芩、大黄、枳实。

在《伤寒》:去枳实、黄芩,称之为四逆汤及大黄甘草汤。

③小补脾汤:人参、甘草、干姜,术。

在《伤寒》称之为理中汤或丸。

④大补脾汤:人参、甘草、干姜、术、麦门冬、五味子、旋覆花(一作牡丹皮)。

在《伤寒》:去麦门冬、五味子、旋覆花,变称理中汤。

4.辨肺脏病证方①小泻肺汤:葶苈子、大黄、芍药。

在《伤寒》:去大黄、芍药,加大枣,称之为称葶苈大枣泻肺汤。

②大泻肺汤:葶苈子、大黄、芍药、甘草、黄芩、干姜。

在《伤寒》:去大黄,加大枣变称葶苈大枣泻肺汤、黄芩汤和甘草干姜汤。

③小补肺汤:麦门冬、五味子、旋覆花(一方作细辛)。

④大补肺汤:麦门冬、五味子、旋覆花(一作牡丹皮)、细辛、地黄、竹叶、甘草。

5.辨肾脏病证方①小泻肾汤:茯苓、黄芩、甘草。

②大泻肾汤:茯苓、黄芩、甘草、芍药、干姜。

在《伤寒》:去茯苓加大枣,称之为黄芩汤和甘草干姜汤。

③小补肾汤:地黄、竹叶、甘草、泽泻。

④大补肾汤:地黄、竹叶、甘草、泽泻、桂枝、干姜、五味子。

6.泻方五首:以救诸病误治、致生变乱者方①泻肝汤:救误用吐法。

枳实、芍药、代赭石、旋覆花、竹叶。

②泻心汤:救误用清下。

黄连、黄芩、人参、干姜、甘草。

在《伤寒》:去甘草,称之为干姜黄连黄芩人参汤。

③泻脾汤:救误用冷寒。

附子、干姜、麦门冬、五味子、旋覆花。

在《伤寒》:去麦门冬、五味子、旋覆花,称之为干姜附子汤。

④泻肺汤:救误用火法。

葶苈子、大黄、生地、竹叶、甘草。

⑤泻肾汤:救误用汗法。

茯苓、甘草、五味子、桂枝、生姜。

在《伤寒》:去五味子,称茯苓甘草汤。

7.小补五脏方①养生补肝汤:蜀椒、桂枝、韭叶、芍药、芒硝、麻油。

②调神补心汤:旋覆花、栗子、葱叶、豆豉、栀子、人参。

③建中补脾汤:甘草、大枣、生姜、饴糖、芍药、桂心。

在《伤寒》:称之为小建中汤。

④宁气补肺汤:麦门冬、五味子、芥子、旋覆花、竹叶、白酨浆。

⑤固元补肾汤:地黄、山药、苦酒、甘草、薤白、干姜。

8.大补五脏方大补肝汤:养生补肝汤加羊肝。

大调神补心汤:调神补心汤加鸡心。

大建中补脾汤:建中补脾汤加牛肉。

大宁气补肺汤:宁气补肺汤加犬肺。

大固元补肾汤:固元补肾汤加猪肾。

以上有关五脏补泻方为共计为39首。

其中:药味相同原方出现于《伤寒》的有:栝楼薤白半夏汤、泻心汤、四逆汤、理中汤、小建中汤5方。

经加减变化的有:枳实芍药散、大柴胡汤、苓桂枣甘汤、枳实薤白桂枝汤、芍药甘草汤、旋覆花代赭石汤、大黄甘草汤、葶苈大枣泻肺汤、黄芩汤、甘草干姜汤、干姜黄连黄芩人参汤、干姜附子汤、茯苓甘草汤等13方。

而小泻心汤、大补心汤、小补心汤、小补肺汤、大补肺汤、小泻肾汤、小补肾汤、大补肾汤、泻肝汤、泻肺汤、及大小养生补肝汤、调中补心汤、宁气补肺汤、固元补肾汤等18方在《伤寒》无对应的方证。

这就是说张仲景从五脏补泻方证中,选取了21首即一半的方证撰进《伤寒》。

第二部分:大小二旦六神方《辅行诀》记载:“陶弘景曰:外感天行,经方之治,有二旦、六神、大小等汤。

昔南阳张机,依此诸方,撰为《伤寒论》一部”。

具体方证为:1.正阳旦汤:桂枝、芍药、生姜、大枣、甘草、饴糖。

在《伤寒》:称小建中汤。

2.小阳旦汤:桂枝、甘草、生姜、大枣、芍药。

在《伤寒》:称桂枝汤。

3.小阴旦汤:黄芩、芍药、甘草、大枣、生姜。

在《伤寒》:去生姜,变称黄芩汤。

4.大阳旦汤:黄芪、桂枝、芍药、生姜、甘草、大枣、饴糖、人参。

在《伤寒》:去人参,变称黄芪建中汤。

5.大阴旦汤:柴胡、人参、半夏、生姜、甘草、大枣、黄芩、芍药。

在《伤寒》:去芍药,变称小柴胡汤。

6.小青龙汤:麻黄、桂枝、杏仁、甘草。

在《伤寒》:称麻黄汤。

7.大青龙汤:麻黄、桂枝、杏仁、甘草、生姜、大枣、石膏。

在《伤寒》:称小青龙汤。

8.小白虎汤:石膏、知母、甘草、粳米。

在《伤寒》:称为白虎汤。

9.大白虎汤:竹叶、石膏、半夏、麦门冬、甘草、粳米、生姜。

在《伤寒》:去生姜,加人参,称竹叶石膏汤。

10.小朱鸟汤:黄连、阿胶、芍药、黄芩、鸡子黄。

在《伤寒》:称黄连阿胶鸡子黄汤。

11.大朱鸟汤:黄连、阿胶、鸡子黄、芍药、黄芩、人参、干姜、苦酒。

12.小玄武汤:茯苓、芍药、生姜、白术、附子。

在《伤寒》:称真武汤。

13.大玄武汤:茯苓、芍药、生姜、白术、附子、人参、甘草。

在《伤寒》:去甘草、生姜,称附子汤。

14.小勾陈汤:甘草、干姜、人参、大枣。

在《伤寒》:去人参、大枣,称甘草干姜汤。

15.大勾陈汤:生姜、甘草、人参、黄连、黄芩、半夏、大枣。

在《伤寒》:加干姜,称生姜泻心汤。

16.小腾蛇汤:枳实、厚朴、芒硝、甘草。

在《伤寒》:去甘草,加大黄,称大承气汤。

17.大腾蛇汤:枳实、厚朴、芒硝、甘草、大黄、葶苈子、生姜(一作大枣)。

以上大小二旦六神方证共计是17个,对照《伤寒》,方证无变化的有:小建中汤、桂枝汤、麻黄汤、小青龙汤、白虎汤、黄连阿胶鸡子黄汤、真武汤等。

方证有加减变化的有:黄芩汤、黄芪建中汤、小柴胡汤、竹叶石膏汤、甘草干姜汤、生姜泻心汤、附子汤、大承气汤。

惟有大朱鸟汤、大腾蛇汤在《伤寒》没有对应的方证名,但已含小朱鸟汤、小腾蛇汤方证于其中,因此,可以说,张仲景把大小二旦六神中的17方证全都撰入了《伤寒》。

第三部分:开窍救卒死方证《辅行诀》曰:“陶隐居云:中恶卒死者,皆脏气被壅,致令内外隔绝所致也。

仙人有开五窍以救卒死中恶之方五首”。

其五方为:1.点眼以通肝气方:矾石。

2.吹鼻以通肺气方:皂角、细辛。

3.着舌以通心气方:硝石、雄黄。

4.启喉以通脾气方:赤小豆、瓜蒂、盐、豆豉。

《伤寒》:去盐,称瓜蒂散。

5.熨耳以通肾方:戎盐、豆豉、葱白。

以上救急方5首中,启喉以通脾气方证,张仲景在《伤寒》撰为瓜蒂散方证。

以上是统计《辅行诀》记载方剂,从三部分来看,第一部分五脏补泻方为39首;第二部分大小二旦六神为17首。

第三部分开窍救卒死方为5首。

这样三部分相加应是61首,但其中第二部分的正阳旦汤与第一部分的建中补脾汤方药组成相同,皆与《伤寒》的小建中汤相同,故其总数为六十首。

张仲景以60方证中,选用了五脏补泻方证39个中的21个、大小二旦六神17个(15个)、开窍救急方证1个,共37个,减去重复的小建中汤则为36个,也就是说,张仲景撰用《汤液》方证中的三分之二为《伤寒》。

那么《伤寒论》为112(113)方,如合《金匮要略》则为257方,其余的方证是从哪里来的呢?“仲景论广《汤液》”应为其大眼目。

(二)论广《汤液》皇甫谧谓“仲景论广《伊尹汤液》为十数卷,用之多验”,谓论广者,当不外以其个人的学识经验,或间有博采发挥之处,后人以用之多验,更证实其科学性。

这里更提示了我们,张仲景依据60个方证,经过精选,并经临床体验,变化为诸多方证,这些在《伤寒》比比皆是,如桂枝加桂汤方证、桂枝加芍药汤方证、桂枝加大黄汤方证、桂枝加附子汤方证……书中可见40多方证,以麻黄汤加减变化的也有30多方证,还有以柴胡、承气、附子类等二十余类变化的方证,这大概属论广的部分吧?此外,《伤寒》中有不少既不属于《汤液》原方,也不属论广的方证,如崔氏八味丸、当归芍药散等,可知来源于其它经方著作。