电子科大移动通信原理课程设计报告

- 格式:doc

- 大小:163.00 KB

- 文档页数:7

目录第一章设计目的 (1)第二章设计要求和设计指标 (2)2.1设计要求 (2)2.2 设计指标 (2)第三章设计内容 (3)3.1 语音测试—TEMS测试 (3)3.1.1 TEMS语音测试前准备 (4)3.1.2 进行测试 (4)3。

1.3测试数据的回放和处理 (5)3.1。

4 测试文件导出 (6)3。

1。

5测试数据统计 (7)3.2 优化调整方案 (8)第四章本课程设计改进和建议 (9)第五章总结 (10)参考文献 (11)附录 (12)第一章设计目的本课程设计练习移动通信的一般原理与组网技术,是一门实用性很强的课程。

设置本课程的目的是通过本课程设计之后,对移动通信的基本概念、基本原理和组网技术有较全面的了解和领会,应能应用移动通信的原理与技术分析阐释常见移动通信方式中信息传输的发送与接收原理,应能分析设计一些简单移动通信系统,为移动通信系统的管理维护、研究和开发打下必要的理论基础和技能.移动通信技术迅猛发展,移动通信网络也从第1代逐渐演进到了第4代(4G)。

国内各移动通信网络基础运营企业目前都已提供第3代(3G)的移动通信网络,并且移动通信应用规模在世界上位于前列,通过本课程设计要了解GSM无线网络的原理和功能,无线网络优化的原理,无线网络结构调整及频率优化,网络的测试方法及其指标,要通过数据证明本课题所得出的理论分析、网络结构调整和GSM无线参数的提取的正确性,并进一步说明了网络优化工作对各大运营商的重要性。

第二章设计要求和设计指标2.1设计要求在对数据进行详细采集、分析和研究后,常常会涉及到天馈系统的调整、基站的调测、频率规划的调整、系统参数的调整、话务均衡以及增加一些微蜂窝等优化方案实施活动.(1)对移动通信网络熟悉。

(2)要求优化方案正确合理。

(3)方案能解决一些问题。

(4)设计报告内容的正确性、全面性、逻辑性等。

2.2 设计指标对正式投入运行的GSM网络进行参数采集、数据分析、找出影响网络运行质量的原因,并且通过参数调整或采取某些技术手段使网络达到最佳运行状态,使现有网络资源获取最佳效益,同时也对GSM网络今后的维护及规划建设提出合理化建议。

移动通信社会调查报告GSM网络优化班级电1005-1班姓名赵聪蕾学号 20102571一、调查目的学习移动通信这门课程之后,对移动通信的基本概念、基本原理和组网技术有较全面的了解和领会,应能应用移动通信的原理与技术分析阐释常见移动通信方式中信息传输的发送与接收原理,应能分析设计一些简单移动通信系统,为移动通信系统的管理维护、研究和开发打下必要的理论基础和实际技能。

我选择了GSM网络优化这个方面进行了调查,对正式投入运行的GSM网络进行参数采集、数据分析、找出影响网络运行质量的原因,并且通过参数调整或采取某些技术手段使网络达到最佳运行状态,使现有网络资源获取最佳效益,同时也对GSM网络今后的维护及规划建设提出合理化建议。

二、GSM网络基本原理1.GSM系统结构GSM(Global System for Mobile Communications;全球移动通信系统)主要分交换部分和无线部分。

其中交换部分和PSTN网很类似,而无线部分是GSM网络特有的由于无线特有的移动行,复杂性,以及传播条件恶劣所带来的衰落等原因,直接影响了无线通信的质量,所以无线部分是优化的重点对象。

一套完整的GSM蜂窝系统主要由:MS(移动台),BSS(基站子系统),NSS(交换网络子系统),OSS(操作支持子系统),这四大部分组成,GSM系统结构如图1-1所示。

图1-1 GSM 系统结构2.GSM网络组成分为交换系统(SS)和基站系统(BSS)。

另外,所有对网络的维护操作管理(OMC)是通过网管设备来完成的。

2.1 交换系统基本组成:MSC:Mobile services Switching Center,移动业务交换中心。

负责呼叫建立(也包括鉴权程序,呼叫控制,监视和计费。

短信发送。

GMSC:Gateway MSC,关口MSC。

主要用为移动网络和其他网络的接口局。

VLR:Visitor Location Register,拜访位置寄存器。

电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室实验报告课程名称移动通信原理实验内容无线信道特性分析;BPSK/QPSK通信链路搭建与误码性能分析;SIMO系统性能仿真分析课程教师胡苏成员姓名成员学号成员分工独立完成必做题第二题,参与选做题SIMO仿真中的最大比值合并模型设计参与选做题SIMO仿真中的等增益合并模型设计独立完成必做题第一题参与选做题SIMO仿真中的选择合并模型设计1,必做题目1.1无线信道特性分析1.1.1实验目的1)了解无线信道各种衰落特性;2)掌握各种描述无线信道特性参数的物理意义;3)利用MATLAB中的仿真工具模拟无线信道的衰落特性。

1.1.2实验内容1)基于simulink搭建一个QPSK发送链路,QPSK调制信号经过了瑞利衰落信道,观察信号经过衰落前后的星座图,观察信道特性。

仿真参数:信源比特速率为500kbps,多径相对时延为[0 4e-06 8e-06 1.2e-05]秒,相对平均功率为[0 -3 -6 -9]dB,最大多普勒频移为200Hz。

例如信道设置如下图所示:1.1.3实验仿真(1)实验框图(2)图表及说明图一:Before Rayleigh Fading1 #上图为QPSK相位图,由图可以看出2比特码元有四种。

图二:After Rayleigh Fading#从上图可以看出,信号通过瑞利信道后,满足瑞利分布,相位和幅度发生随机变化,所以图三中的相位不是集中在四点,而是在四个点附近随机分布。

图三:Impulse Response#从冲激响应的图可以看出相位在时间上发生了偏移。

图四:Impulse Response#从频率响应的图可以看出,信号的频率响应失真比较严重。

(3)实验结论根据题目中给出的参数,计算瑞利衰落信道的相干带宽和相干时间:相干带宽 410*2787.421==τπσc B Hz相干时间 005.01==mc f T s1.2 BPSK/QPSK 通信链路搭建与误码性能分析1.2.1 实验目的掌握基于simulink 的BPSK 、QPSK 典型通信系统的链路实现,仿真BPSK/QPSK 信号在AWGN 信道、单径瑞利衰落信道下的误码性能。

电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室实验报告课程名称移动通信原理实验内容无线信道特性分析;BPSK/QPSK通信链路搭建与误码性能分析;SIMO系统性能仿真分析课程教师胡苏1,必做题目1.1无线信道特性分析1.1.1实验目的1)了解无线信道各种衰落特性;2)掌握各种描述无线信道特性参数的物理意义;3)利用MATLAB中的仿真工具模拟无线信道的衰落特性。

1.1.2实验内容1)基于simulink搭建一个QPSK发送链路,QPSK调制信号经过了瑞利衰落信道,观察信号经过衰落前后的星座图,观察信道特性。

仿真参数:信源比特速率为500kbps,多径相对时延为[0 4e-06 8e-06 1.2e-05]秒,相对平均功率为[0 -3 -6 -9]dB,最大多普勒频移为200Hz。

例如信道设置如下图所示:1.1.3实验仿真(1)实验框图(2)图表及说明图一:Before Rayleigh Fading1 #上图为QPSK相位图,由图可以看出2比特码元有四种。

图二:After Rayleigh Fading#从上图可以看出,信号通过瑞利信道后,满足瑞利分布,相位和幅度发生随机变化,所以图三中的相位不是集中在四点,而是在四个点附近随机分布。

图三:Impulse Response#从冲激响应的图可以看出相位在时间上发生了偏移。

图四:Impulse Response#从频率响应的图可以看出,信号的频率响应失真比较严重。

(3)实验结论根据题目中给出的参数,计算瑞利衰落信道的相干带宽和相干时间:相干带宽 410*2787.421==τπσc B Hz相干时间 005.01==mc f T s1.2 BPSK/QPSK 通信链路搭建与误码性能分析1.2.1 实验目的掌握基于simulink 的BPSK 、QPSK 典型通信系统的链路实现,仿真BPSK/QPSK 信号在AWGN 信道、单径瑞利衰落信道下的误码性能。

1.2.2 实验作业1.基于simulink 搭建BPSK/QPSK 通信链路,经过AWGN 信道,接收端相干解调,仿真并绘出BPSK 和QPSK 信号在0b E N 为0~10dB 时(间隔:1dB )误码性能曲线。

课程设计报告设计题目:基于PCM/TMD/2DPSK通信系统仿真专业班级:电子1 班姓名:符敦富学号:0704030203课程设计报告一、课程设计名称基于PCM/TMD/2DPSK技术的单向传输系统仿真。

二、课程设计的目标和基本任务2.1 课程设计的目标通过课程设计实践,来培养学生的实际动手能力,检验学生对本门课学习的情况,更在于培养学生在实际的工程设计中查阅专业资料、工具书或参考书,掌握工程设计手段和软件工具,并能用设计报告表达设计思想和结果的能力。

培养学生事实求是和严肃认真的工作态度。

通过设计过程,要求学生熟悉和掌握通信原理的基本原理和方法,使学生得到通信系统开发应用方面的初步训练。

让学生独立或集体讨论设计题目的总体设计方案、编程、软件硬件调试、编写设计报告等问题,真正做到理论联系实际,提高动手能力和分析问题、解决问题的能力,实现由学习知识到应用知识的初步过渡。

通过本次课程设计使学生熟练掌握Matlab仿真分析通信系统性能的方法,应用Matlab语言编写应用程序、应用simulink仿真分析系统性能。

2.1 课程设计的基本任务及要求1、用SIMULINK仿真,设计并实现一个基于PCM/TMD/2DPSK技术的单向传输系统,要求实现两路语音信号同时传输。

2、要求:(1)熟悉MATLAB环境下的Simulink仿真平台,熟悉2ASK/2DPSK系统的调制解调原理,构建调制解调电路图.(2)用示波器观察调制前后的信号波形,用频谱分析模块观察调制前后信号的频谱的变化。

并观察解调前后频谱有何变化以加深对该信号调制解调原理的理解。

(3)在调制与解调电路间加上各种噪声源,用误码测试模块测量误码率,并给出仿真波形,改变信噪比并比较解调后波形,分析噪声对系统造成的影响。

三、课程设计任务分析及设计 3.1通信系统各部分组成及原理图3-1 通信系统一般模型发送设备:低通滤波器,PCM 编码器,复接器,调制器等。

接收设备:带通滤波器,PCM 解码器,分接器,解调器等。

移动通信原理课程设计一题目一:无线信道的分析一、实验目的1.了解无线信道各种衰落特性;2.掌握各种描述无线信道特性参数的物理意义;3.利用MATLAB中的仿真工具模拟无线信道的衰落特性。

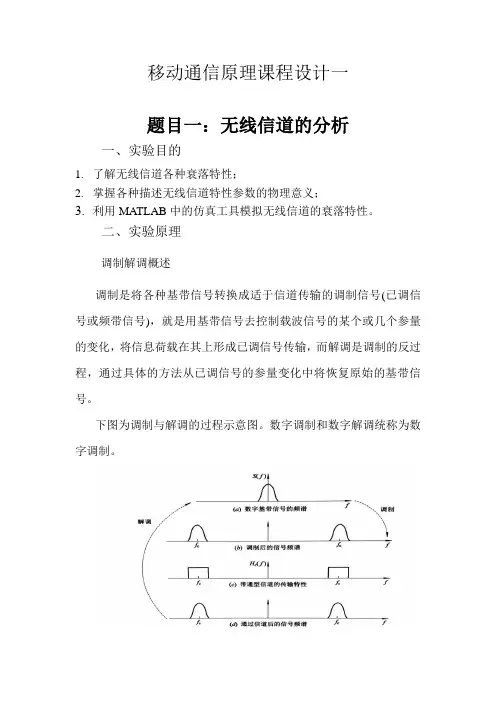

二、实验原理调制解调概述调制是将各种基带信号转换成适于信道传输的调制信号(已调信号或频带信号),就是用基带信号去控制载波信号的某个或几个参量的变化,将信息荷载在其上形成已调信号传输,而解调是调制的反过程,通过具体的方法从已调信号的参量变化中将恢复原始的基带信号。

下图为调制与解调的过程示意图。

数字调制和数字解调统称为数字调制。

调制与解调过程示意图调制技术分为模拟调制技术与数字调制技术,其主要区别是:模拟调制是对载波信号的某些参量进行连续调制,在接收端对载波信号的调制参量连续估值,而数字调制是用载波信号的某些离散状态来表征所传送信息,在接收端只对载波信号的离散调制参量进行检测。

数字调制系统中有幅度键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)三种方式,其中移相键控调制方式具有抗噪声能力强、占用频带窄的特点,在数字化设备中应用广泛,具体的数字调制方式有2ASK、2PSK、2FSK、QAM、QPSK、MSK、GSMK等。

OPSK信号产生的原理QPSK信号波形正交相移键控(QPSK)就是四进制绝对相位调制4PSK,就是用四进制数字信息去控制载波的相位,使得载波相位改变一个值△φn需要有四种取值和它对比。

通常有两种△φn 等间隔选择方案,一种称为π/2型,另一种称为π/4型,可以使得平均误码率尽可能减小。

如图2-16(a)所示。

图2-16 四进制相位调制相位匹配图四种信息码元和四种相位值之间的对应关系很多,要求相邻两个相位值代表的数字信息之中只有一位不相同。

这么做是为了降低系统的平均误比特率,因为当受到噪声等干扰影响的时候,一个相位值很容易错判成其相邻相位值。

一种常用的相位配置如图2-16(b)所示。

QPSK波形如图2-17所示。

通信原理课程设计报告(FSK)第一篇:通信原理课程设计报告(FSK)2FSK系统的调制与解调(一)课程设计目的:1.培养自己综合运用理论知识解决问题的能力。

2.学会应用Matlab的Simulink工具对通信系统进行仿真。

3.培养学生的自主创新能力与创新思维。

4.让学生初步掌握如何撰写课程设计总结报告。

(二)设计要求与内容:1).设计内容:完成2FSK系统,调制方法为开关法,解调法为相干解调。

2).设计要求:(1)设计2FSK系统数字通信系统的原理图。

(2)根据通信原理,设计出各个模块的参数(包括低通滤波器、带通滤波器、基带信号、载波信号、高斯白噪声等)。

(3)观察仿真结果并进行波形分析(中间波形变化、眼图)。

(4)分析计算影响系统性能的因素。

(三)设计步骤1).2FSK系统原理图:2).各个模块具体参数:(1).正弦波发生器1:(2).正弦波发生器2:(3).高斯白噪声:(5)带通通滤波器2:4).带通通滤波器1:6).低通通滤波器1:(((7)带通滤波器2:(8).判决器:3).仿真结果及波形分析:(1)基带信号:(2)调制信号1:(3)调制信号2:(4)调制后信号:(5)加了噪声的信号:(6)经过带通滤波器1后:(7)经过带通滤波器2后:(8)经过低通滤波器1后:(9)经过低通滤波器2后:(10)解调后的信号:(11)经判决器解调后的信号:(12)眼图:(四)分析误码率:1r Pe=erfc()22r =A2σ22由A=1σ=0.05⇒ r =10 2pe=8.50036660252034*10-4(五)设计心得体会:从设计中检验我所学的理论知识到底有多少,巩固已经学会的,不断学习我们所遗漏的新知识,把这门课学的扎实。

第二篇:通信原理课程设计报告课题学院专业学生姓名学号班级指导教师通信原理课程设计报告基于MATLAB的2FSK仿真电子信息工程学院通信工程二〇一五年一月基于MATLAB的基带传输系统的研究与仿真——码型变换摘要HDB3码编码规则首先将消息代码变换成AMI码;然后检查AMI码中的连0情况,当无4个或4个以上的连0串时,则保持AMI的形式不变;若出现4个或4个以上连0串时,则将1后的第4个0变为与前一非0符号(+1或-1)同极性的符号,用V表示(+1记为+V,-1记为-V);最后检查相邻V符号间的非0符号的个数是否为偶数,若为偶数,则再将当前的V符号的前一非0符号后的第1个0变为+B或-B符号,且B的极性与前一非0符号的极性相反,并使后面的非0符号从V符号开始再交替变化关键词: HDB3码 MATLAB编码原则 V码 B码目一、背景知识二、MATLAB仿真软件介绍三、仿真的系统的模型框图四、使用MATLAB编程(m文件)完成系统的仿真五、仿真结果六、结果分析七、心得、参考文献录正文部分一、背景知识在实际的传输系统中,并不是所有的代码电气波形都可以信道中传输。

直接序列扩频通信系统Simulink的仿真设计摘要:本次设计的是直接序列扩频通信系统,主要利用了Matlab/Simulink对直接序列扩频系统进行仿真,并详细的分析了仿真结果。

首先介绍直接序列扩频的系统原理,然后基于Simulink的发射机和接收机仿真,设计误码率分析模块部分,再对前后扩频解扩频谱波形比较及收发误码率进行分析,最后对设计完成的系统加入干扰源,完成对系统抗干扰性能的分析。

关键词:直接序列扩频;扩频通信;Matlab/Simulink目录第一章绪论 (1)1.1 课题背景及意义 (1)1.2 课程设计的总体介绍 (1)1.3 课程设计的基本任务和要求 (1)1.4 Simulink的简介 (2)第二章直接序列扩频原理 (3)2.1 扩频通信的定义及原理 (3)2.2 直接序列扩频定义及原理 (3)2.3 PN序列生成与作用 (4)第三章基于Simulink的发射机仿真设计 (6)3.1 直接序列扩频通信系统发射机的设计 (6)3.2 基于Simulink的发射机的仿真 (6)3.3 基于Simulink的接收机仿真设计 (10)第四章直接序列扩频通信系统的抗干扰性能分析 (12)第五章结束语 (18)参考文献 (18)第一章绪论1.1 课题背景及意义扩展频谱通信是现代通信系统中的一种新兴的通信方式,其较强的抗干扰、抗衰落和抗多径性能以及频谱利用率高、多址通信等诸多优点为人们所认识,并被广泛的应用于军事通信和民用通信的各个领域,从而推动了通信事业的迅速发展。

扩频通信,即(Spread Spectrum Communication)扩展频谱通信,它与光纤通信、卫星通信,一同被誉为进入信息时代的三大高技术通信传输方式。

扩频通信是将待传送的信息数据被伪随机编码(扩频序列:Spread Sequence)调制,实现频谱扩展后再传输;接收端则采用相同的编码进行解调及相关处理,恢复原始信息数据。

课程设计报告课程名称通信原理设计题目 DSB与2ASK调制与解调专业通信工程班级学号姓名完成日期课程设计任务书设计题目:DSB与2ASK调制与解调设计内容与要求:设计内容:1.根据DSB的调制原理设计线路,进行仿真模拟调制DSB的调制和解调过程,并通过仿真软件观察信号以及的调制过程中信号波形和频谱的变化。

2. 根据ASK的调制原理设计线路,进行仿真模拟调制DSB的调制和解调过程,并通过仿真软件观察信号以及的调制过程中信号波形和频谱的变化。

3.在设计过程中分析信号变化的过程和思考仿真过程的设计原理。

设计要求:1.独立完成DSB与ASK的调制与解调;2.运用仿真软件设计出DSB与ASK的调制线路3.分析信号波形和频谱指导教师:范文2012年12月16日课程设计评语成绩:指导教师:_______________年月日一.调制原理:调制: 将各种数字基带信号转换成适于信道传输的数字调制信号(已调信号或频带信号);时域定义:调制就是用基带信号去控制载波信号的某个或几个参量的变化,将信息荷载在其上形成已调信号传输,而解调是调制的反过程,通过具体的方法从已调信号的参量变化中将恢复原始的基带信号。

频域定义:调制就是将基带信号的频谱搬移到信道通带中或者其中的某个频段上的过程,而解调是将信道中来的频带信号恢复为基带信号的反过程.根据所控制的信号参量的不同,调制可分为:调幅,使载波的幅度随着调制信号的大小变化而变化的调制方式。

调频,使载波的瞬时频率随着调制信号的大小而变,而幅度保持不变的调制方式。

调相,利用原始信号控制载波信号的相位。

调制的目的是把要传输的模拟信号或数字信号变换成适合信道传输的信号,这就意味着把基带信号(信源)转变为一个相对基带频率而言频率非常高的代通信号。

该信号称为已调信号,而基带信号称为调制信号。

调制可以通过使高频载波随信号幅度的变化而改变载波的幅度、相位或者频率来实现。

调制过程用于通信系统的发端。

《通信原理》课程设计任务书课设题目数字调制系统误比特率(BER)测试的仿真设计与分析设计内容:1 设计低频条件下相干、差分相干接收2DPSK调制传输系统,做出仿真波形2以相干、差分相干接收2DPSK调制传输系统为误比特率分析对象,被调载频为2000Hz,以PN码作为二进制信源,信道为加性高斯白噪声信道,对该系统的误比特率(BER)进行SystemView仿真分析。

分析要求1、学习通信系统动态仿真软件SystemView,并学会用该软件建立具体的通信系统仿真模型进行通信仿真;2、建立相干、非相干接收2DPSK调制传输系统误比特率测试仿真模型,仿真过程中原始基带信号波形、差分码波形、2DPSK信号波形、本地载波、解调端相乘器输出、低通滤波器输出、抽样判决输出波形以及码反变换后的输出波形。

观测输入和输出波形的时序关系。

3、在2DPSK系统中,“差分编码/译码”环节的引入可以有效地克服接收提取的载波存在180°相位模糊度,即使接收端同步载波与发送端调制载波间出现倒相180°的现象,差分译码输出的码序列不会全部倒相。

重新设置接收载波源的参数,将其中的相位设为180°,运行观察体会2DPSK系统时如何克服同步载波与调制载波间180°相位模糊度的。

4、利用建立的SystemView DPSK系统相干、非相干接收的仿真模型进行BER 测试,产生该系统的BER曲线以此评估通信系统的性能,并和理论曲线相比较,验证仿真的正确性;信道模型为加性高斯白噪声信道。

详细原理及具体内容见指导书。

目录第一章概述 (4)第二章 SystemView动态系统仿真软件简介 (5)2.1 SystemView系统特点 (5)2.2 SystemView仿真步骤 (5)第三章课程设计内容 (6)3.1 设计要求 (6)3.2 2DPSK系统组成及原理简介 (7)3.3误比特率简介 (9)第四章仿真模型的建立及结果分析 (10)4.1低频2DPSK相干解调系统 (10)4.2低频2DPSK差分解调系统 (13)4.3高频2DPSK相干解调系统误码率 (14)4.4高频2DPSK差分解调系统误码率 (17)4.5曲线分析 (20)4.6误码率调试过程中需注意的问题 (20)第五章心得体会 (23)第六章教材与参考文献 (24)第一章概述《通信原理》课程是通信、电子信息专业最重要的专业基础课,其内容几乎囊括了所有通信系统的基本框架,但由于在学习中有些内容未免抽象,而且不是每部分内容都有相应的硬件实验,为了使我们学生能够更进一步加深理解通信电路和通信系统原理及其应用,验证、消化和巩固其基本理论,增强对通信系统的感性认识,培养实际工作能力和从事科学研究的基本技能,在通信原理的理论教学结束后我们开设了《通信原理》课程设计这一实践环节。

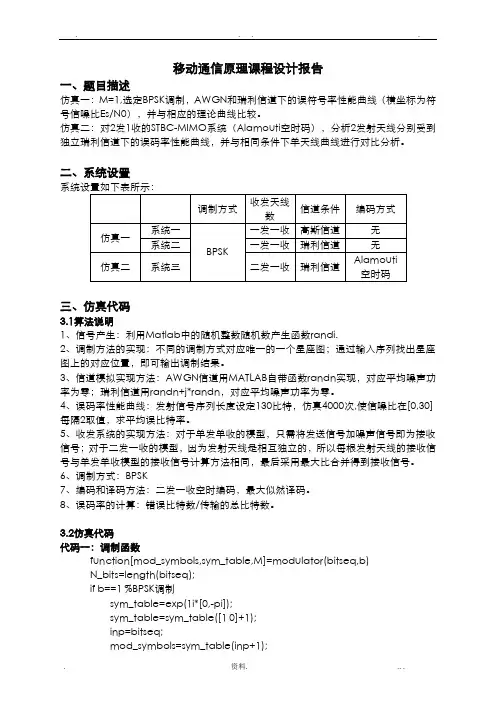

移动通信原理课程设计报告一、题目描述仿真一:M=1,选定BPSK调制,AWGN和瑞利信道下的误符号率性能曲线(横坐标为符号信噪比Es/N0),并与相应的理论曲线比较。

仿真二:对2发1收的STBC-MIMO系统(Alamouti空时码),分析2发射天线分别受到独立瑞利信道下的误码率性能曲线,并与相同条件下单天线曲线进行对比分析。

二、系统设置三、仿真代码3.1算法说明1、信号产生:利用Matlab中的随机整数随机数产生函数randi.2、调制方法的实现:不同的调制方式对应唯一的一个星座图;通过输入序列找出星座图上的对应位置,即可输出调制结果。

3、信道模拟实现方法:AWGN信道用MATLAB自带函数randn实现,对应平均噪声功率为零;瑞利信道用randn+j*randn,对应平均噪声功率为零。

4、误码率性能曲线:发射信号序列长度设定130比特,仿真4000次,使信噪比在[0,30]每隔2取值,求平均误比特率。

5、收发系统的实现方法:对于单发单收的模型,只需将发送信号加噪声信号即为接收信号;对于二发一收的模型,因为发射天线是相互独立的,所以每根发射天线的接收信号与单发单收模型的接收信号计算方法相同,最后采用最大比合并得到接收信号。

6、调制方式:BPSK7、编码和译码方法:二发一收空时编码,最大似然译码。

8、误码率的计算:错误比特数/传输的总比特数。

3.2仿真代码代码一:调制函数function[mod_symbols,sym_table,M]=modulator(bitseq,b)N_bits=length(bitseq);if b==1 %BPSK调制sym_table=exp(1i*[0,-pi]);sym_table=sym_table([1 0]+1);inp=bitseq;mod_symbols=sym_table(inp+1);M=2;elseif b==2 %QPSK调制sym_table=exp(1i*pi/4*[-3 3 1 -1]);sym_table=sym_table([0 1 3 2]+1);inp=reshape(bitseq,b,N_bits/b);mod_symbols=sym_table([2 1]*inp+1);M=4;elseif b==3 %8PSK调制sym_table=exp(1i*pi/4*[0:7]);sym_table=sym_table([0 1 3 2 6 7 5 4]+1);inp=reshape(bitseq,b,N_bits/b);mod_symbols=sym_table([4 2 1]*inp+1);M=8;elseif b==4 %16QAM调制m=0;sq10=sqrt(10);for k=-3:2:3for l=-3:2:2m=m+1;sym_table(m)=(k+1i*l)/sq10;endendsym_table=sym_table(...[0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10]+1);inp=reshape(bitseq,b,N_bits/b);mod_symbols=sym_table([8 4 2 1]*inp+1);M=16;elseerror('unimplemented modulation');end代码二:单发单收系统在高斯信道和瑞利信道下的仿真clear allL_frame=130; N_packet=4000;b=1; % Set to 1/2/3/4 for BPSK/QPSK/8PSK/16QAMSNRdBs=[0:2:30]; sq2=sqrt(2);NT=1;NR=1;% SISOfor i_SNR=1:length(SNRdBs)SNRdB=SNRdBs(i_SNR);sigma=sqrt(0.5/(10^(SNRdB/10)));for i_packet=1:N_packetsymbol_data=randi([0 1],L_frame*b,NT);[temp,sym_tab,P]=modulator(symbol_data.',b);X=temp.‘; % frlg=length(X), X为调制后的信号序列Hr = (randn(L_frame,1)+1i*randn(L_frame,1))/sq2 ;%Rayleigh Channel,见原理说明6.1Ha=randn(L_frame,1); %AWGN channelZ1=0;R1=Hr.*X+ sigma*(randn(L_frame,1)+1i*randn(L_frame,1));Z1=Z1+R1.*conj(Hr);R2=X+sigma*Ha;for m=1:Pd1(:,m)=abs(Z1-sym_tab(m)).^2; %最大似然译码d2(:,m)=abs(R2-sym_tab(m)).^2;end[y1,i1] = min(d1,[],2);Xd=sym_tab(i1).';[y2,i2]=min(d2,[],2);Xa=sym_tab(i2).';temp1 = X>0; temp2 = Xd>0;temp3=Xa>0;noeb_p1(i_packet)=sum(sum(temp1~=temp2));noeb_p2(i_packet)=sum(sum(temp1~=temp3));endBER1(i_SNR)=sum(noeb_p1)/(N_packet*L_frame*b);BER2(i_SNR)=sum(noeb_p2)/(N_packet*L_frame*b);SNRw=10^(SNRdB/10);BER3(i_SNR)=1/2*erfc(sqrt(SNRw));%theoretical BER in AWGN channelBER4(i_SNR)=1/2*(1-sqrt(SNRw/(1+SNRw)));endsemilogy(SNRdBs,BER1,'-rx'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0]) semilogy(SNRdBs,BER2,'-ro'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0]) semilogy(SNRdBs,BER3,'-^'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0]) semilogy(SNRdBs,BER4,'-g*'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0]) title(‘BER perfoemancde of AWGN and Rayleigh channel'),xlabel('SNR[dB]'), ylabel('BER')grid on, set(gca,'fontsize',9)legend('Rayleigh practice','AWGN practice','AWGNtheoretical','Rayleigh theoretical')代码三:二发一收系统空时编码仿真算法流程图:%Alamounti_scheme.mclear;N_frame=130;N_packets=4000;NT=2;NR=1; %two transmitter and one reciever diversityb=2;SNRdbs=[0:2:30];sq_NT=sqrt(NT);sq2=sqrt(2);for i_SNR=1:length(SNRdbs)SNRdb=SNRdbs(i_SNR);sigma=sqrt(0.5/(10^(SNRdb/10)));for i_packet=1:N_packetsmsg_symbol=randi([0 1],N_frame*b,NT);tx_bits=msg_symbol.';tmp=[];tmp1=[];for i=1:NT[tmp1,sym_tab,P]=modulator(tx_bits(i,:),b);tmp=[tmp;tmp1];endX=tmp.';%pay attention to the matrix dimension%space-time codingX1=X;X2=[-conj(X(:,2)) conj(X(:,1))];%channel known by receiverfor n=1:NTHr(n,:,:)=(randn(N_frame,NT)+1i*randn(N_frame,NT))/sq2;endH=reshape(Hr(n,:,:),N_frame,NT);%receive signalR1=sum(H.*X1,2)/sq_NT+sigma*(randn(N_frame,1)+1i*randn(N_frame,1));R2=sum(H.*X2,2)/sq_NT+sigma*(randn(N_frame,1)+1i*randn(N_frame,1));%MLD decoder,见原理6.2说明Z1=R1.*conj(H(:,1))+conj(R2).*H(:,2);Z2=R1.*conj(H(:,2))-conj(R2).*H(:,1);for m=1:Pd1(:,m)=abs(sum(Z1,2)-sym_tab(m)).^2;d2(:,m)=abs(sum(Z2,2)-sym_tab(m)).^2;end[y1,i1]=min(d1,[],2);S1d=sym_tab(i1).';clear d1[y2,i2]=min(d2,[],2);S2d=sym_tab(i2).';clear d2Xd=[S1d S2d];tmp1=X>0;tmp2=Xd>0;noeb_p(i_packet)=sum(sum(tmp1~=tmp2));endBER(i_SNR)=sum(noeb_p)/(N_packets*N_frame*b);endsemilogy(SNRdbs,BER,'-^');axis([SNRdbs([1 end]) 1e-6 1e0])grid on, hold onxlabel('SNR[db]'),ylabel('BER');四、仿真图图(1)图(2)五、仿真分析5.1题目一:由图(1)AWGN 和瑞利信道下的误符号率性能曲线与相应的理论曲线基本重合,且AWGN 性能强于瑞利信道。

电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室实验教学指导书姓名:学号:(实验)课程名称移动通信电子科技大学教务处制表实验一无线信道特性及其分析方法一、实验目的1.了解无线信道各种衰落特性;2.掌握各种描述无线信道特性参数的物理意义;3.利用MATLAB中的仿真工具模拟无线信道的衰落特性。

二、实验原理1.预习信道模型的部分;三、实验步骤3.1模型及关键模块讲解1.将当前文件夹改为程序对应的文件夹。

2.打开MATLAB,点击File命令下的Open,选择对应的文件目录,打开已经完成的模型“QPSK_Rayleigh_Channel_6_5.mdl”。

3. 关键模块功能介绍和参数配置:(请确保参数和下面图形内一致)1) Bit Source ,输出随机的信源比特;2)Convert:示范一个Simulink和m语言接口的程序3)Unipolar to Bipolar Converter,双极性变单极性模块,按照下列参数设置完成二进制0、1变为双极性1、-1序列(二进制0对应输出1,二进制1对应输出-1)点击上图中的Help按钮,可以获得该模块功能说明和参数的含义。

4)Rectangular QAM Modulator Baseband,典型的QAM的调制模块,按下述参数可以完成QPSK调制。

-pi/2点击上图中的Help按钮,可以获得相关模块功能的详细说明和参数的含义。

5)Multipath Rayleigh Fading Channel:瑞利多径信道模型6)Awgn Channel:高斯噪声信道7)Signal Trajectory of QPSK Signal8)11,Before Rayleigh Fading1 和12,After Rayleigh Fading9)Display模型中的多个Display模块会显示不同位置的数据。

●Display1显示输入的二进制序列;●Display2显示每2个比特为1组进行前后顺序交换后的序列;●Display3显示输入二进制序列转化为双极性二进制后的序列;●Display4显示调制后的符号;3.2运行程序并进行分析1.调试。

电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室实验报告课程名称移动通信原理实验内容无线信道特性分析;BPSK/QPSK通信链路搭建与误码性能分析;SIMO系统性能仿真分析1,必做题目1.1无线信道特性分析1.1.1实验目的1)了解无线信道各种衰落特性;2)掌握各种描述无线信道特性参数的物理意义;3)利用MATLAB中的仿真工具模拟无线信道的衰落特性。

1.1.2实验内容1)基于simulink搭建一个QPSK发送链路,QPSK调制信号经过了瑞利衰落信道,观察信号经过衰落前后的星座图,观察信道特性。

仿真参数:信源比特速率为500kbps,多径相对时延为[0 4e-06 8e-06 1.2e-05]秒,相对平均功率为[0 -3 -6 -9]dB,最大多普勒频移为200Hz。

例如信道设置如下图所示:1.1.3实验仿真(1)实验框图(2)图表及说明图一:Before Rayleigh Fading1#上图为QPSK相位图,由图可以看出2比特码元有四种。

图二:After Rayleigh Fading#从上图可以看出,信号通过瑞利信道后,满足瑞利分布,相位和幅度发生随机变化,所以图三中的相位不是集中在四点,而是在四个点附近随机分布。

图三:Impulse Response#从冲激响应的图可以看出相位在时间上发生了偏移。

图四:Impulse Response#从频率响应的图可以看出,信号的频率响应失真比较严重。

(3)实验结论根据题目中给出的参数,计算瑞利衰落信道的相干带宽和相干时间:1.2 BPSK/QPSK 通信链路搭建与误码性能分析1.2.1 实验目的掌握基于simulink 的BPSK 、QPSK 典型通信系统的链路实现,仿真BPSK/QPSK 信号在AWGN 信道、单径瑞利衰落信道下的误码性能。

1.2.2 实验作业1.基于simulink 搭建BPSK/QPSK 通信链路,经过AWGN 信道,接收端相干解调,仿真并绘出BPSK 和QPSK 信号在0b E N 为0~10dB 时(间隔:1dB )误码性能曲线。

电子科大通信课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解并掌握通信原理的基本概念,如信号、信道、调制解调等;2. 学会分析并描述通信系统的基本组成部分及其工作原理;3. 掌握通信系统中常见的技术参数及其影响,如带宽、误码率、信噪比等。

技能目标:1. 能够运用通信原理解决实际问题,设计简单的通信系统;2. 培养运用数学工具进行通信系统性能分析的能力;3. 提高查阅资料、自主学习、团队协作的能力,以便更好地适应未来技术发展。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对通信工程的兴趣,激发他们探索通信领域新技术的热情;2. 培养学生的创新意识和实践能力,使他们具备解决实际问题的信心;3. 强化学生的国家意识,让他们认识到通信技术在国家发展中的重要作用,增强社会责任感。

本课程针对电子科大通信工程专业学生,结合学科特点、学生实际水平和教学要求,旨在培养学生的通信理论知识和实践技能,同时注重培养他们的情感态度价值观。

通过本课程的学习,学生将能够掌握通信原理的基本知识,具备解决实际问题的能力,为未来在通信领域的发展奠定基础。

二、教学内容1. 通信原理概述:介绍通信系统的基本概念、发展历程和分类,使学生建立通信系统的整体认识。

- 教材章节:第1章 通信原理概述2. 信号与信道:讲解信号的分类、特性,信道的特性、模型及信道容量。

- 教材章节:第2章 信号与系统,第3章 信道3. 模拟通信技术:分析模拟调制、解调的基本原理,包括幅度调制、频率调制和相位调制。

- 教材章节:第4章 模拟调制4. 数字通信技术:阐述数字通信系统的原理,包括数字调制、解调、编码、解码等技术。

- 教材章节:第5章 数字通信5. 通信系统的性能分析:介绍误码率、信噪比、带宽等性能参数,分析通信系统的性能。

- 教材章节:第6章 通信系统的性能分析6. 现代通信技术:概述无线通信、光纤通信、卫星通信等现代通信技术及其发展趋势。

- 教材章节:第7章 现代通信技术7. 实践教学:设计实验项目,让学生动手搭建简单通信系统,培养实际操作能力。

移动通信原理课程设计报告一、题目描述仿真一:M=1,选定BPSK调制,AWGN和瑞利信道下的误符号率性能曲线(横坐标为符号信噪比Es/N0),并与相应的理论曲线比较。

仿真二:对2发1收的STBC-MIMO系统(Alamouti空时码),分析2发射天线分别受到独立瑞利信道下的误码率性能曲线,并与相同条件下单天线曲线进行对比分析。

二、系统设置三、仿真代码3.1算法说明1、信号产生:利用Matlab中的随机整数随机数产生函数randi.2、调制方法的实现:不同的调制方式对应唯一的一个星座图;通过输入序列找出星座图上的对应位置,即可输出调制结果。

3、信道模拟实现方法:AWGN信道用MATLAB自带函数randn实现,对应平均噪声功率为零;瑞利信道用randn+j*randn,对应平均噪声功率为零。

4、误码率性能曲线:发射信号序列长度设定130比特,仿真4000次,使信噪比在[0,30]每隔2取值,求平均误比特率。

5、收发系统的实现方法:对于单发单收的模型,只需将发送信号加噪声信号即为接收信号;对于二发一收的模型,因为发射天线是相互独立的,所以每根发射天线的接收信号与单发单收模型的接收信号计算方法相同,最后采用最大比合并得到接收信号。

6、调制方式:BPSK7、编码和译码方法:二发一收空时编码,最大似然译码。

8、误码率的计算:错误比特数/传输的总比特数。

3.2仿真代码代码一:调制函数function[mod_symbols,sym_table,M]=modulator(bitseq,b)N_bits=length(bitseq);if b==1 %BPSK调制sym_table=exp(1i*[0,-pi]);sym_table=sym_table([1 0]+1);inp=bitseq;mod_symbols=sym_table(inp+1);M=2;elseif b==2 %QPSK调制sym_table=exp(1i*pi/4*[-3 3 1 -1]);sym_table=sym_table([0 1 3 2]+1);inp=reshape(bitseq,b,N_bits/b);mod_symbols=sym_table([2 1]*inp+1);M=4;elseif b==3 %8PSK调制sym_table=exp(1i*pi/4*[0:7]);sym_table=sym_table([0 1 3 2 6 7 5 4]+1);inp=reshape(bitseq,b,N_bits/b);mod_symbols=sym_table([4 2 1]*inp+1);M=8;elseif b==4 %16QAM调制m=0;sq10=sqrt(10);for k=-3:2:3for l=-3:2:2m=m+1;sym_table(m)=(k+1i*l)/sq10;endendsym_table=sym_table(...[0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10]+1);inp=reshape(bitseq,b,N_bits/b);mod_symbols=sym_table([8 4 2 1]*inp+1);M=16;elseerror('unimplemented modulation');end代码二:单发单收系统在高斯信道和瑞利信道下的仿真clear allL_frame=130; N_packet=4000;b=1; % Set to 1/2/3/4 for BPSK/QPSK/8PSK/16QAMSNRdBs=[0:2:30]; sq2=sqrt(2);NT=1;NR=1;% SISOfor i_SNR=1:length(SNRdBs)SNRdB=SNRdBs(i_SNR);sigma=sqrt(0.5/(10^(SNRdB/10)));for i_packet=1:N_packetsymbol_data=randi([0 1],L_frame*b,NT);[temp,sym_tab,P]=modulator(symbol_data.',b);X=temp.‘; % frlg=length(X), X为调制后的信号序列Hr = (randn(L_frame,1)+1i*randn(L_frame,1))/sq2 ;%Rayleigh Channel,见原理说明6.1Ha=randn(L_frame,1); %AWGN channelZ1=0;R1=Hr.*X+ sigma*(randn(L_frame,1)+1i*randn(L_frame,1));Z1=Z1+R1.*conj(Hr);R2=X+sigma*Ha;for m=1:Pd1(:,m)=abs(Z1-sym_tab(m)).^2; %最大似然译码d2(:,m)=abs(R2-sym_tab(m)).^2;end[y1,i1] = min(d1,[],2);Xd=sym_tab(i1).';[y2,i2]=min(d2,[],2);Xa=sym_tab(i2).';temp1 = X>0; temp2 = Xd>0;temp3=Xa>0;noeb_p1(i_packet)=sum(sum(temp1~=temp2));noeb_p2(i_packet)=sum(sum(temp1~=temp3));endBER1(i_SNR)=sum(noeb_p1)/(N_packet*L_frame*b);BER2(i_SNR)=sum(noeb_p2)/(N_packet*L_frame*b);SNRw=10^(SNRdB/10);BER3(i_SNR)=1/2*erfc(sqrt(SNRw));%theoretical BER in AWGN channelBER4(i_SNR)=1/2*(1-sqrt(SNRw/(1+SNRw)));endsemilogy(SNRdBs,BER1,'-rx'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0])semilogy(SNRdBs,BER2,'-ro'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0])semilogy(SNRdBs,BER3,'-^'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0])semilogy(SNRdBs,BER4,'-g*'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0])title(‘BER perfoemancde of AWGN and Rayleigh channel'), xlabel('SNR[dB]'), ylabel('BER')grid on, set(gca,'fontsize',9)legend('Rayleigh practice','AWGN practice','AWGN theoretical','Rayleigh theoretical')代码三:二发一收系统空时编码仿真算法流程图:%Alamounti_scheme.mclear;N_frame=130;N_packets=4000;NT=2;NR=1; %two transmitter and one reciever diversityb=2;SNRdbs=[0:2:30];sq_NT=sqrt(NT);sq2=sqrt(2);for i_SNR=1:length(SNRdbs)SNRdb=SNRdbs(i_SNR);sigma=sqrt(0.5/(10^(SNRdb/10)));for i_packet=1:N_packetsmsg_symbol=randi([0 1],N_frame*b,NT);tx_bits=msg_symbol.';tmp=[];tmp1=[];for i=1:NT[tmp1,sym_tab,P]=modulator(tx_bits(i,:),b);tmp=[tmp;tmp1];endX=tmp.';%pay attention to the matrix dimension%space-time codingX1=X;X2=[-conj(X(:,2)) conj(X(:,1))];%channel known by receiverfor n=1:NTHr(n,:,:)=(randn(N_frame,NT)+1i*randn(N_frame,NT))/sq2;endH=reshape(Hr(n,:,:),N_frame,NT);%receive signalR1=sum(H.*X1,2)/sq_NT+sigma*(randn(N_frame,1)+1i*randn(N_frame,1));R2=sum(H.*X2,2)/sq_NT+sigma*(randn(N_frame,1)+1i*randn(N_frame,1));%MLD decoder,见原理6.2说明Z1=R1.*conj(H(:,1))+conj(R2).*H(:,2);Z2=R1.*conj(H(:,2))-conj(R2).*H(:,1);for m=1:Pd1(:,m)=abs(sum(Z1,2)-sym_tab(m)).^2;d2(:,m)=abs(sum(Z2,2)-sym_tab(m)).^2;end[y1,i1]=min(d1,[],2);S1d=sym_tab(i1).';clear d1[y2,i2]=min(d2,[],2);S2d=sym_tab(i2).';clear d2Xd=[S1d S2d];tmp1=X>0;tmp2=Xd>0;noeb_p(i_packet)=sum(sum(tmp1~=tmp2));endBER(i_SNR)=sum(noeb_p)/(N_packets*N_frame*b);endsemilogy(SNRdbs,BER,'-^');axis([SNRdbs([1 end]) 1e-6 1e0])grid on, hold onxlabel('SNR[db]'),ylabel('BER');四、仿真图图(1)图(2)五、仿真分析5.1题目一:由图(1)AWGN 和瑞利信道下的误符号率性能曲线与相应的理论曲线基本重合,且AWGN 性能强于瑞利信道。

目录摘要 (1)一、绪论 (1)二、课程设计名称 (1)三、课程设计时间 (1)四、课程设计环境 (1)五、课程设计任务和要求 (2)5.1课程设计任务 (2)六、课程设计原理 (2)6.1 交织编码 (2)6.2 去交织硬件模型 (3)6.3去交织基本原理 (4)6.4单片机CPU2电路 (5)6.5去交织软件实现 (5)七、课程设计过程及调试、结果 (9)7.1 实验箱设置 (9)7.2 实时仿真方式开发程序 (9)7.3在系统编程(ISP)方式开发程序 (10)7.4 实验结果图 (11)八、课程设计体会 (15)参考文献 (16)附录(源程序) (17)摘要由于数字通信系统传输的是一个接一个按节拍传送的数字信号单元,即码元,因而在接收端必须按与发送端相同的节拍进行接收,否则,会因收发节拍不一致而导致接收性能变差。

此外,为了表述消息的内容,基带信号都是按消息内容进行编组的,因此,编组的规律在收发之间也必须一致。

在数字通信中,称节拍一致为“位同步”,称编组一致为“帧同步”。

在时分复用通信体统中,为了正确地传输信息,必须在信息码流中插入一定数量的帧同步码,它可以是一组特定的码组,也可以是特定宽度的脉冲,可以集中插入,也可以分散插入。

CDMA移动通信系统收端帧同步提取,我采用交织编码的方法。

交织编码是在实际移动通信环境下改善移动通信信号衰落的一种通信技术。

将造成数字信号传输的突发性差错,利用交织编码技术可离散并纠正这种突发性差错,改善移动通信的传输特性。

关键字:帧同步提取,帧同步,交织编码1、绪论数字移动通信系统使用数字信号传送信息,为第二代移动通信系统。

交织编码的目的是把一个较长的突发差错离散成随机差错,再用纠正随机差错的编码(FEC)技术消除随机差错。

交织深度越大,则离散度越大,抗突发差错能力也就越强。

但交织深度越大,交织编码处理时间越长,从而造成数据传输时延增大,也就是说,交织编码是以时间为代价的。

移动通信原理课程设计报告一、题目描述仿真一:M=1,选定BPSK调制,AWGN和瑞利信道下的误符号率性能曲线(横坐标为符号信噪比Es/N0),并与相应的理论曲线比较。

仿真二:对2发1收的STBC-MIMO系统(Alamouti空时码),分析2发射天线分别受到独立瑞利信道下的误码率性能曲线,并与相同条件下单天线曲线进行对比分析。

二、系统设置三、仿真代码3.1算法说明1、信号产生:利用Matlab中的随机整数随机数产生函数randi.2、调制方法的实现:不同的调制方式对应唯一的一个星座图;通过输入序列找出星座图上的对应位置,即可输出调制结果。

3、信道模拟实现方法:AWGN信道用MATLAB自带函数randn实现,对应平均噪声功率为零;瑞利信道用randn+j*randn,对应平均噪声功率为零。

4、误码率性能曲线:发射信号序列长度设定130比特,仿真4000次,使信噪比在[0,30]每隔2取值,求平均误比特率。

5、收发系统的实现方法:对于单发单收的模型,只需将发送信号加噪声信号即为接收信号;对于二发一收的模型,因为发射天线是相互独立的,所以每根发射天线的接收信号与单发单收模型的接收信号计算方法相同,最后采用最大比合并得到接收信号。

6、调制方式:BPSK7、编码和译码方法:二发一收空时编码,最大似然译码。

8、误码率的计算:错误比特数/传输的总比特数。

3.2仿真代码代码一:调制函数function[mod_symbols,sym_table,M]=modulator(bitseq,b)N_bits=length(bitseq);if b==1 %BPSK调制sym_table=exp(1i*[0,-pi]);sym_table=sym_table([1 0]+1);inp=bitseq;mod_symbols=sym_table(inp+1);M=2;elseif b==2 %QPSK调制sym_table=exp(1i*pi/4*[-3 3 1 -1]);sym_table=sym_table([0 1 3 2]+1);inp=reshape(bitseq,b,N_bits/b);mod_symbols=sym_table([2 1]*inp+1);M=4;elseif b==3 %8PSK调制sym_table=exp(1i*pi/4*[0:7]);sym_table=sym_table([0 1 3 2 6 7 5 4]+1);inp=reshape(bitseq,b,N_bits/b);mod_symbols=sym_table([4 2 1]*inp+1);M=8;elseif b==4 %16QAM调制m=0;sq10=sqrt(10);for k=-3:2:3for l=-3:2:2m=m+1;sym_table(m)=(k+1i*l)/sq10;endendsym_table=sym_table(...[0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10]+1);inp=reshape(bitseq,b,N_bits/b);mod_symbols=sym_table([8 4 2 1]*inp+1);M=16;elseerror('unimplemented modulation');end代码二:单发单收系统在高斯信道和瑞利信道下的仿真clear allL_frame=130; N_packet=4000;b=1; % Set to 1/2/3/4 for BPSK/QPSK/8PSK/16QAMSNRdBs=[0:2:30]; sq2=sqrt(2);NT=1;NR=1;% SISOfor i_SNR=1:length(SNRdBs)SNRdB=SNRdBs(i_SNR);sigma=sqrt(0.5/(10^(SNRdB/10)));for i_packet=1:N_packetsymbol_data=randi([0 1],L_frame*b,NT);[temp,sym_tab,P]=modulator(symbol_data.',b);X=temp.‘; % frlg=length(X), X为调制后的信号序列Hr = (randn(L_frame,1)+1i*randn(L_frame,1))/sq2 ;%Rayleigh Channel,见原理说明6.1Ha=randn(L_frame,1); %AWGN channelZ1=0;R1=Hr.*X+ sigma*(randn(L_frame,1)+1i*randn(L_frame,1));Z1=Z1+R1.*conj(Hr);R2=X+sigma*Ha;for m=1:Pd1(:,m)=abs(Z1-sym_tab(m)).^2; %最大似然译码d2(:,m)=abs(R2-sym_tab(m)).^2;end[y1,i1] = min(d1,[],2);Xd=sym_tab(i1).';[y2,i2]=min(d2,[],2);Xa=sym_tab(i2).';temp1 = X>0; temp2 = Xd>0;temp3=Xa>0;noeb_p1(i_packet)=sum(sum(temp1~=temp2));noeb_p2(i_packet)=sum(sum(temp1~=temp3));endBER1(i_SNR)=sum(noeb_p1)/(N_packet*L_frame*b);BER2(i_SNR)=sum(noeb_p2)/(N_packet*L_frame*b);SNRw=10^(SNRdB/10);BER3(i_SNR)=1/2*erfc(sqrt(SNRw));%theoretical BER in AWGN channel BER4(i_SNR)=1/2*(1-sqrt(SNRw/(1+SNRw)));endsemilogy(SNRdBs,BER1,'-rx'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0]) semilogy(SNRdBs,BER2,'-ro'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0]) semilogy(SNRdBs,BER3,'-^'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0]) semilogy(SNRdBs,BER4,'-g*'), hold on, axis([SNRdBs([1 end]) 1e-6 1e0]) title(‘BER perfoemancde of AWGN and Rayleigh channel'), xlabel('SNR[dB]'), ylabel('BER')grid on, set(gca,'fontsize',9)legend('Rayleigh practice','AWGN practice','AWGNtheoretical','Rayleigh theoretical')代码三:二发一收系统空时编码仿真算法流程图:%Alamounti_scheme.mclear;N_frame=130;N_packets=4000;NT=2;NR=1; %two transmitter and one reciever diversityb=2;SNRdbs=[0:2:30];sq_NT=sqrt(NT);sq2=sqrt(2);for i_SNR=1:length(SNRdbs)SNRdb=SNRdbs(i_SNR);sigma=sqrt(0.5/(10^(SNRdb/10)));for i_packet=1:N_packetsmsg_symbol=randi([0 1],N_frame*b,NT);tx_bits=msg_symbol.';tmp=[];tmp1=[];for i=1:NT[tmp1,sym_tab,P]=modulator(tx_bits(i,:),b);tmp=[tmp;tmp1];endX=tmp.';%pay attention to the matrix dimension%space-time codingX1=X;X2=[-conj(X(:,2)) conj(X(:,1))];%channel known by receiverfor n=1:NTHr(n,:,:)=(randn(N_frame,NT)+1i*randn(N_frame,NT))/sq2;endH=reshape(Hr(n,:,:),N_frame,NT);%receive signalR1=sum(H.*X1,2)/sq_NT+sigma*(randn(N_frame,1)+1i*randn(N_frame,1));R2=sum(H.*X2,2)/sq_NT+sigma*(randn(N_frame,1)+1i*randn(N_frame,1));%MLD decoder,见原理6.2说明Z1=R1.*conj(H(:,1))+conj(R2).*H(:,2);Z2=R1.*conj(H(:,2))-conj(R2).*H(:,1);for m=1:Pd1(:,m)=abs(sum(Z1,2)-sym_tab(m)).^2;d2(:,m)=abs(sum(Z2,2)-sym_tab(m)).^2;end[y1,i1]=min(d1,[],2);S1d=sym_tab(i1).';clear d1[y2,i2]=min(d2,[],2);S2d=sym_tab(i2).';clear d2Xd=[S1d S2d];tmp1=X>0;tmp2=Xd>0;noeb_p(i_packet)=sum(sum(tmp1~=tmp2));endBER(i_SNR)=sum(noeb_p)/(N_packets*N_frame*b);endsemilogy(SNRdbs,BER,'-^');axis([SNRdbs([1 end]) 1e-6 1e0]) grid on, hold onxlabel('SNR[db]'),ylabel('BER');四、仿真图图(1)图(2)五、仿真分析5.1题目一:由图(1)AWGN 和瑞利信道下的误符号率性能曲线与相应的理论曲线基本重合,且AWGN 性能强于瑞利信道。