人类行为特点及健康相关行为

- 格式:pptx

- 大小:885.45 KB

- 文档页数:57

人类行为与心理健康的相关性研究第一章: 引言人类行为与心理健康之间的相关性一直是心理学与行为科学领域的一个重要研究主题。

随着社会的不断变化和生活方式的转变,人们对自身心理健康的重视也在不断增加。

了解人类行为与心理健康之间的关系,对个人的幸福和社会的稳定都具有重要意义。

第二章: 人类行为的定义和分类人类行为是指个体在特定时间和空间中所展现的动作、活动和行动。

它可以通过外界的观察和内在的体验进行描述和分析。

根据行为的性质和目的,人类行为可以分为认知行为、情绪行为、社交行为和自我控制行为等不同类别。

第三章: 心理健康的概念和评估心理健康是指个体在心理、情感和社交方面的良好状态。

它不仅仅是缺乏心理疾病或障碍,更涉及到个体对自我和生活的积极评价和适应能力。

评估心理健康可以通过常用的问卷调查和心理测量工具来进行,如幸福感量表、抑郁症状自评量表等。

第四章: 人类行为对心理健康的影响人类行为与心理健康之间存在着密切的相互关系。

积极的人类行为,如锻炼身体、保持良好的生活习惯、培养社交关系等,有助于促进个体的心理健康。

而消极的行为,如过度使用社交媒体、长时间沉溺于游戏、不良的饮食习惯等,则可能给个体的心理健康带来负面影响。

第五章: 心理健康对人类行为的影响心理健康对人类行为也具有重要的影响。

良好的心理健康状态能够提升个体的认知能力、情绪调节能力和社会适应能力,从而促进人们积极参与社会活动、提高工作效率和生活质量。

相反,心理健康问题如焦虑、抑郁等,会导致个体行为的消极变化,甚至影响其正常的生活和工作。

第六章: 人类行为和心理健康的干预与调节研究表明,通过干预与调节人类行为,可以有效地改善个体的心理健康状况。

例如,心理辅导和认知行为疗法等心理治疗方法,能够帮助个体理解和改变自己的行为模式,从而提升心理健康水平。

此外,制定良好的行为规范、建立健康的生活习惯和积极参与社交活动,也是维护心理健康的重要手段。

第七章: 人类行为和心理健康的未来研究方向人类行为与心理健康的相关性研究仍然处于不断探索和发展的阶段。

第一章绪论健康教育:是旨在帮助对象人群或个体改善健康相关行为的系统的社会活动。

健康促进:是促使人们维护和提高他们自身健康的过程,是协调人类与环境的战略,它规定个人与社会对健康各自所负的责任。

健康促进的五个活动领域:1.建立促进健康的公共政策;2.创造健康支持环境;3.加强社区行动;4.发展个人技能;5.调整卫生服务方向。

健康促进的三项基本策略:1.倡导;2.赋权;3.协调。

第二章人类行为及健康相关行为人类行为的基本特点:1.目的性;2.可塑性;3.差异性。

其健康教育意义:1.人类行为的目的性是健康教育的前提;2.健康教育工作者应抓紧人们社会化关键期的教育训练,培养健康文明的行为;3.健康教育的措施必须因人而异、因势利导。

行为的影响因素:1.自身因素:1)需要、动机和动机冲突2)认知3)态度4)情感5)意志;2.环境因素:1)自然环境2)社会环境健康相关行为:个体或团体的与健康或疾病有关联的行为称为健康相关行为。

促进健康行为的定义、特点:指个体或团体的客观上有利于自身和他人健康的行为。

1.有利性;2.规律性;3.和谐性;4.一致性;5.适宜性。

危害健康行为的定义、特点:指不利于自身和他人健康的一组行为。

1.危害性;2.明显性和稳定性;3.习得性。

团体健康相关行为的定义:指以社会团体为行为主体的健康相关行为。

第三章健康教育行为改变理论健康信念模式:目前用于解释和指导干预健康相关行为的重要理论模式。

行为变化阶段模式:注重个体内在因素,并认为人们修正负向行为或采取正向行为实质上是一个决策过程。

社会认知理论:将重点放在个体信念上面,主要包括人对自己能力的信心以及在成就情景中对背景因素知觉的信心。

创新扩散理论:指一项新事物通过一定的传播渠道在整个社区或某个人群内扩散,逐渐为社区成员或该人群成员所了解与采用的过程。

第四章在健康教育中应用社会动员和社会营销策略社会动员的概念:是通过采取一系列综合的、高效的动员社会的策略和方法,促使社会各阶层广泛地主动地参与,把健康教育/健康促进目标转化成满足广大社区居民健康需求的社会目标,并转变为社区成员共同的社会活动,进而实现这一社会健康目标的过程。

健康相关行为定义

《健康相关行为定义》

健康相关行为定义指的是一系列能够维护和增强健康的行为。

这些行为通常包括良好的饮食习惯、适量的运动、充足的睡眠、避免有害物质的摄入,以及积极的心理态度等。

这些行为对于维持身体健康和预防疾病至关重要。

良好的饮食习惯包括摄入多种多样的营养物质,例如蛋白质、维生素和矿物质,以保持身体机能正常运转。

适量的运动和充足的睡眠可以增强身体的免疫力,并预防慢性疾病的发生。

避免有害物质的摄入,如过量饮酒和吸烟,可以减少患癌症、心血管疾病等疾病的风险。

而积极的心理态度则可以减轻压力、焦虑和抑郁,保持精神健康。

总的来说,健康相关行为定义涵盖了对身体健康的全面关注和照顾。

只有通过良好的生活习惯和积极的心理态度,才能真正健康地生活。

因此,我们每个人都应该努力养成这些健康相关行为,让自己拥有一个健康的身体和开心的心情。

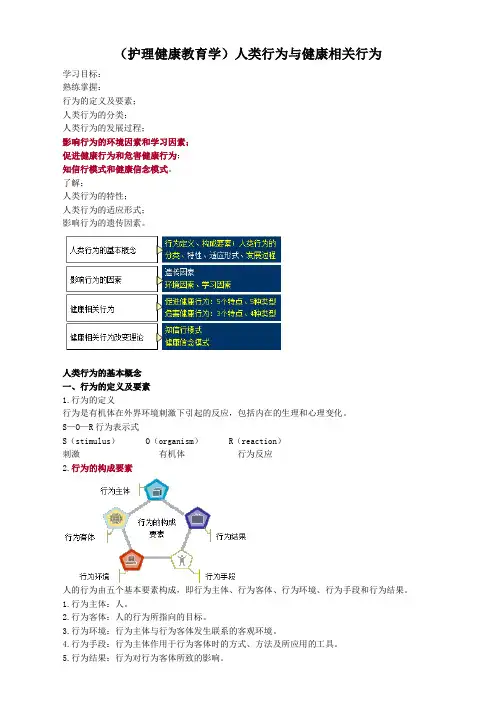

(护理健康教育学)人类行为与健康相关行为学习目标:熟练掌握:行为的定义及要素;人类行为的分类;人类行为的发展过程;影响行为的环境因素和学习因素;促进健康行为和危害健康行为;知信行模式和健康信念模式。

了解:人类行为的特性;人类行为的适应形式;影响行为的遗传因素。

人类行为的基本概念一、行为的定义及要素1.行为的定义行为是有机体在外界环境刺激下引起的反应,包括内在的生理和心理变化。

S—O—R行为表示式S(stimulus) O(organism) R(reaction)刺激有机体行为反应2.行为的构成要素人的行为由五个基本要素构成,即行为主体、行为客体、行为环境、行为手段和行为结果。

1.行为主体:人。

2.行为客体:人的行为所指向的目标。

3.行为环境:行为主体与行为客体发生联系的客观环境。

4.行为手段:行为主体作用于行为客体时的方式、方法及所应用的工具。

5.行为结果:行为对行为客体所致的影响。

二、人类行为的分类1.本能行为:由人的生物性所决定,是人类的最基本行为,如摄食行为、性行为、躲避行为、睡眠等。

2.社会行为:由人的社会性所决定,其造就机构来自社会环境。

人们通过不断的学习、模仿、受教育、与人交往的过程,逐步懂得如何使自己的行为得到社会的承认、符合道德规范、具有社会价值,适应周围环境。

通过社会化过程确立。

例题:下列不属于人的本能行为的有A.摄食B.性行为C.逃走D.锻炼身体E.睡眠『正确答案』D『答案解析』本能行为是由人的生物性所决定,是人类的最基本行为,如摄食行为、性行为、躲避行为、睡眠等。

锻炼身体属于社会行为。

三、人类行为的特性1.目的性:人类行为区别于动物行为的重要标志。

人的绝大多数行为都具有明显的目的性和计划性,因而人类不仅能适应环境,而且能按照自己的愿望去改造环境。

健康教育的目的是帮助人们向促进健康的方向改善行为,因此人类行为的目的性也是开展健康教育的前提。

2.可塑性:年纪越小,其行为的可塑性越大。

第一部分:睡眠与健康关注睡眠促进健康1、健康来自好睡眠睡眠是人体的生理需要,是大自然赋予人类最完善的生存方式。

睡眠作为生命所必须的过程,是机体复原、整合和巩固记忆的重要环节,是健康不可缺少的组成部分。

为了提高人们对睡眠重要性的认识,国际卫生组织主办的全球睡眠和健康计划在2001年发起了一项全球性的活动——将每年的3月21日,定为“世界睡眠日”。

此项活动的重点是引起人们对睡眠重要性和睡眠质量的关注。

睡眠是一种过程,在睡眠过程中,全身包括中枢神经系统,都会得到恢复和休息。

睡眠的多少及睡眠质量的好环,不但会影响人类的健康,还影响人类的生活质量。

据报道美国学者在对7000人为期5年半的研究表明,在影响人体寿命的7种因素中,睡眠是重要的一项。

睡眠障碍往往引起人体免疫力低下、精神烦躁、同时还容易引起高血压、神经衰弱、心脑血管以及心理疾病等,甚至造成猝死。

可见睡眠是影响人体健康的重要因素,提倡好睡眠,保护人体健康已刻不容缓。

为了您的健康,请为睡眠保质,因为健康来自好的睡眠2、渴望健康就必须重新评价睡眠对健康的意义缺少睡眠是十分普遍的现象,发达国家中数以百万计的人们正受到睡眠问题的影响。

人们往往认为,睡眠对健康无不利影响,常常会忽略它,但美国的一项最新研究发现,睡得太多或太少都会增加糖尿病和心脏病的发生概率。

由于不规律的生活,不但导致睡眠不足,而且会增加发生乳腺癌的危险。

在健康志愿者中进行的一项人为缩短睡眠的试验表明,减少睡眠可引起代谢紊乱和糖尿病。

因此,人们必须提高对睡眠健康重要性的认识。

医学资料显示,睡眠是人类不可缺少的过程,睡眠对人体的重要性仅次于呼吸和心跳。

如果五天不睡眠,人就可能死去,可见睡眠是人体的生理需要。

近年来,健康专家认为,充足的睡眠、均衡的饮食和适当的运动是健康生活的三大要素。

而在健康理念中,人们往往只注重饮食和运动,却忽略了睡眠这个重要因素。

目前,睡眠障碍已成为威胁人类健康的主要因素之一,也是临床常见的医疗主诉。

心理学中的人类行为和心理疾病人类行为和心理疾病是心理学领域中的重要研究课题。

通过对人类行为模式以及心理疾病的深入探究,心理学家能够更好地了解人类思维和情绪的本质,从而为心理健康的维护和心理疾病的预防与治疗提供有益的参考。

1. 人类行为的类型及特征人类行为具有多样性,可以根据不同的维度进行分类。

一种常见的分类方法是将行为分为认知行为、情绪行为和社会行为。

认知行为主要指人类的思考和认知过程,包括知觉、记忆、学习、思维等。

其中,记忆是人类行为中的重要组成部分,通过对记忆的研究,心理学家可以更好地理解记忆的形成和遗忘机制。

情绪行为与人类的情绪体验和表达相关,包括愤怒、快乐、悲伤等。

情绪行为在人际交往中起着重要作用,它不仅影响到人们的心理状态,还对身体健康有一定的影响。

社会行为涉及到人类在社会环境中的行动和互动,包括人际交往、合作与竞争等。

研究社会行为有助于理解人类在群体中的行为表现和社会心理机制。

2. 心理疾病的定义和分类心理疾病是指人类在行为、情绪或认知方面存在异常或失调的状况。

根据病因、症状以及持续时间等不同特征,心理疾病可以进行不同方式的分类。

常见的心理疾病包括焦虑症、抑郁症、精神分裂症等。

焦虑症患者常常表现出持续的紧张、担忧和恐惧,而抑郁症患者则常伴随着情绪低落、对平日兴趣爱好的丧失。

精神分裂症是一种常见的认知障碍疾病,患者常常出现幻听、妄想等症状。

3. 人类行为与心理疾病的关联人类行为与心理疾病之间存在密切关联。

一方面,人类行为的一些特定模式与心理疾病的发病风险相关。

例如,过度的压力和焦虑容易导致焦虑症的发作,长期的抑郁情绪也会增加抑郁症的患病风险。

另一方面,心理疾病本身也对人类行为产生重要影响。

例如,患有抑郁症的个体常常体验到对日常活动的丧失兴趣,这会导致他们在社交场合中更加孤立。

而精神分裂症患者的幻听和妄想常常导致他们与周围环境产生隔阂,影响了他们的人际交往。

4. 心理学应对人类行为和心理疾病的方法心理学致力于研究人类行为和心理疾病,并提供相应的研究方法和干预措施。