第三课时 黄河的治理与开发教学设计(公开课)

- 格式:doc

- 大小:67.50 KB

- 文档页数:5

第三节河流(第3课时)——黄河的治理与开发一、教材分析1、教材的地位和作用《黄河的治理与开发》是八年级上册第二章第三节第三课时的教学内容,黄河是中华民族的摇篮,我国第二长河,在我国国民经济发展中起着极为重要的作用。

本节内容作为上节“长江的开发与治理”的姊妹篇,继续贯彻河流与人类的关系这一主线,探索河流的水文特征以及对社会经济发展的影响。

一方面,突出河流对人活动的贡献,另一方面,教材还考虑到了河流对人类不利的一面,比如黄河的泥沙问题、地上悬河等问题。

这样一来,既可以激发学生对祖国大好河山的自豪感,也可以培养他们的忧患意识。

2、重难点分析教学重点:黄河的概况黄河水患的成因,并提出相应的治理措施教学难点:水患的成因二、学习目标1、能读图说出黄河的基本概况。

2、了解母亲河的巨大奉献。

3、知道黄河的忧患,并能够解释黄河水患的原因以及探索治理措施。

4、通过分析黄河培养学生的民族自豪感和民族自信心,唤起学生对治理黄河、保护黄河的责任感,并逐步树立人和自然协调观念及可持续发展的观念。

三、教法学法分析1、学情分析通过前面《长江的开发与治理》的学习,学生掌握了分析河流的基本方法,为这节课的学习奠定了一定基础。

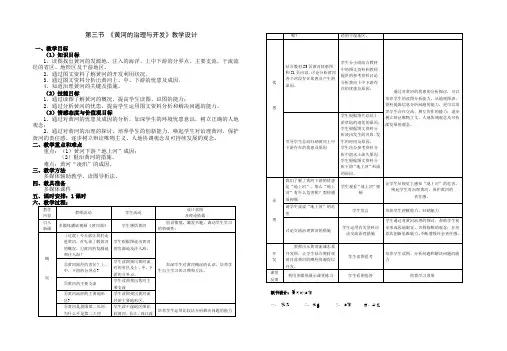

由于师生间比较陌生,所以要上好本节课,老师需充分调动其积极性2、教法探究式教学、小组合作学习、角色扮演、计算机辅助教学3、学法图文结合、交流合作、一分为二分析问题的方法四、教学过程:板书设计:第三节河流-------黄河的治理与开发一、黄河的概况(绘黄河板图)黄河的奉献二、评价黄河黄河的忧患(关键治沙)。

第二章第三节河流3课时《黄河的治理与开发》教学目标:1.读图说出黄河的发源地、流经省区、注入的海洋和大致形状。

2.,说明黄河的基本概况;能解释黄河各河段产生灾害的原因以及治理的基本方法,3.通过分析黄河作为我国的“母亲河”为中华民族的发展作出的贡献,培养学生的民族自豪感和民族自信心,唤起学生对治理黄河、保护黄河的责任感,一、创设情景,引入新课有人说,黄河是中华民族的母亲河,它为中华文明的发展做出了巨大贡献;也有人说,黄河是一条害河,它在历史上曾多次决口泛滥,给黄河流域的人民带来了深重的灾难。

那么,我们应如何看待黄根深叶茂的功与过呢?二、讲授新课:(一)黄河的概况教师讲述并提问:引用李白的诗:“黄河之水天上来,奔流到海不复回”。

这里的“天上”指的是什么地方?“海”指的是什么海?学生活动1读“黄河水系图”回答问题,黄河发源于青藏高原上的巴颜喀拉山;东流注入渤海。

2:从地图上看黄河像什么?读“中国地形图”回答:几字形。

3.看图2.41说出黄河的主要支流,流经的省区和上中下三游的划分。

.4.教师提供资料:黄河与长江的景观图片,让学生比较,并总结出黄河水的特点。

①。

水量较小。

读图分析黄河水量比长江小的原因。

流经气候区(降水少,蒸发量大)②黄河含沙量大。

探究黄河含沙量大的原因(后面讲)(二)黄河的贡献学生自读第49面3、4、5段,说一说黄河对中华民族的贡献。

塑造宁夏、河套、华北平原,提供灌溉,上中游发电和旅游。

(三)黄河忧患教师讲述:几千年来,黄河流域的人民正是在黄河的哺育下才创造了辉煌灿烂的中化文明。

那么黄河有没有过呢?学生回答:有。

教师让学生读第53面的图2.45分三组说一说黄河的上中下三游各有什么忧患。

1上游;气候趋于干旱,草地退化,荒漠化严重。

2中游;水土流失严重探究黄河中游水土流失严重的原因。

(52页1、段)3下游:形成地上河。

两岸河堤随时随处都有决口改道,造成洪灾的危险,原因,探究下游形成“地上河”的原因;河水流速减慢,泥沙沉积,河床抬高。

《黄河的治理与开发》教学设计骆来山学校万桂祥一、教材依据《黄河的治理与开发》是新课标人教版八年级上册第二章《中国的自然环境》第三节《河流》第三课时的教学内容。

二、设计思路本节课教学设计理念是按照地理新课程标准要求设计的,新课程标准要求培养现代公民能够科学、充分地认识人口、资源、环境和社会等相互协调发展的重要性,树立可持续发展观念,不断探索和遵循科学、文明的生产方式和生活方式。

教材分析:《黄河的治理与开发》主要包括黄河的基本概况、黄河队中华民族所作的贡献以及黄河存在的一些环境问题。

本节课既与前面所学的地形、气候等知识联系紧密,又是下面学习水资源的基础,具有承上启下的作用。

学情分析:八年级的学生通过一年的学习,已经具备一定的地理基础,看图能力和思维能力也有较大的提升。

但是这一届学生又是比较特殊的,基础较差学生生较多。

本课要求学生运用地图说出黄河的概况。

通过探究性的学习活动,使学生在教学中运用地形、气候、河流等多种地图的对照,综合分析黄河的特征,提出有针对性的开发与整治措施。

三、教学目标1.知识与技能(1)读图说出黄河的长度、发源地、流经的省区、注入的海洋和上、中、下游的分界点。

(2)掌握黄河上、中、下游存在的问题及治理黄河的措施。

2.过程与方法(1)通过运用地图等资料,说明黄河的概况,解释黄河各河段产生灾害的原因以及治理的措施,培养学生读图用图能力。

(2)提高学生收集、整理、分析地理信息的能力。

3.情感态度与价值观通过对黄河的奉献与危害的学习,让学生学会辩证地分析和看问题,树立辩证唯物主义观点及人地协调可持续发展的观念,不断增强民族自豪感和社会责任感。

四、教学重点黄河的忧患及治理。

五、教学难点运用有关资料和已有知识储备,探究黄河“地上河”的成因。

六、教学方法计算机辅助教学、读图分析法、小组合作探究法、归纳法七、学法指导课前引导学生预习课本;在课堂引导学生学会勤做笔记,读懂地图等。

八、教学准备教师准备:将学生分成几个大组、本节课件学生准备:课前复习九、教学过程导入新课:(引入)中国是四大文明古国之一。

人教版地理八年级上册第二章第三节第3课时教学设计课题第三节第3课时黄河的治理与开发单元第二章学科地理年级八年级上册核心素养1、能根据图文资料找出黄河的发源地、注入海口、流经省份及地形区、以及主要的支流和上中下游分界点。

2、通过阅读图文资料,了解黄河的概况,培养学生的读图分析能力,初步培养学生综合分析区域地理特征的能力。

3、通过分析了解黄河的主要贡献;分析黄河的忧患及治理措施,认识新中国成立以来治理黄河所取得的成就,培养热爱社会主义祖国的情感,认识到保护生态环境的重要性。

重点黄河下游形成“地上河”的原因。

难点黄河下游形成“地上河”的原因及黄河水害的由来。

教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课请同学们观看:保护黄河视频黄河是中华民族的母亲河,它为中华文明的发展作出了巨大的贡献;黄河是一条害河,它在历史上曾多次决口泛滥,给黄河流域的人民带来了深重的灾难。

进入新课学习。

视频引入,让学生对黄河有一个感性认识,激发学生的学习兴趣。

讲授新课一、黄河的概况黄河的治理与开发(1)黄河的发源地和注人地。

(2)黄河流经的省级行政区域。

(3)黄河的主要支流及上、中、下游的分界点。

(4)黄河流经的主要地形区。

(5)黄河流经的干湿地区。

思考:为什么说黄河是我国第二长河,而不是我国第二大河?读图,观察在黄河上、中游各有哪些水电站或水利枢纽工程?它们各位于哪个省?学生阅读地图,并根据图说明黄河的源地及去向;说出黄河流经的省级行政区域;说出黄河主要支流及上、中、下游的分界点;说出黄河流经的主要地形区;说出黄河流经的干湿地区。

加深学生对黄河概况的认识,培养学生读图、识图的能力。

二、黄河的贡献三、黄河的忧患黄河是我们的母亲河,请同学们说说,黄河还有几大贡献?展示图片:三门峡水利枢纽,小浪底水利枢纽工程,壶口瀑布。

千百年来黄河就象慈样的母亲哺有着两岸的人民。

我们称它”母亲河”,可有人说它是害河,这是怎么回事呢?下面我们来看一组资料:①黄河是世界上含沙量最大的河流,每立方米的河水含沙量约35千克。

鲁教版七年级上册第二章第三节第三课时《黄河的治理与开发》教学设计教材分析《黄河的治理与开发》是鲁教版七年级上册第二章第三节《河流》的第三课时的教学内容。

黄河是中华民族的摇篮,我国第二长河,也是世界著名大河之一,在我国国民经济发展中起着极为重要的作用。

了解黄河的有关知识,是学生必需具备的基础知识。

而且本节富含智能培养因素和国情教育因素,体现着地理课程标准中的学习对生活有用的地理和学习对终身发展有用地理的基本理念。

本节课既与前面所学的地形、气候等知识联系紧密,又为中国区域地理的学习打下基础,承担着承上启下的作用。

学习目标1. 能利用黄河流域图找出黄河的发源地、注入的海洋、上中下游的分界点、主要支流,干流流经的省区、地形区及干湿地区。

2. 能通过读图知道龙羊峡、三门峡和小浪底等工程的位置及分布。

3. 能运用黄河忧患图理解黄河上、中、下游的忧患及成因。

4. 知道治理黄河的关键和措施。

教学重点黄河各河段的忧患和治理措施教学难点运用有关资料和已有知识储备,探究黄河“地上河”成因教学准备本节课件、将学生进行分组、学生课前预习教法学法分析学情分析:初二的学生通过一年的学习,已经具备一定的地理基础,有了良好的知识基础,看图能力和思维能力也有较大的提升。

尤其是在学习了“以外流河为主”和“长江的开发与治理”的相关内容后,学习“黄河的治理与开发”就是顺理成章、水到渠成了。

同时初二学生孩子心智比较成熟,因此对学习内容更容易理解。

但是这一届学生又是比较特殊的,基础较差的学生较多。

不同的学生之间存在个体差异,有些学生思维活跃,反应迅速,但往往思维深度不够,准确性稍微欠缺。

不同学习基础的学生对学习内容的掌握程度也不同。

教法:探究式教学、读图分析法、角色扮演、归纳法学法:图文结合、交流合作课时安排1课时教学过程导入:利用杨同杰保护母亲河的英雄事迹导入,引起学生共鸣,我们可以为保护母亲河做些什么呢?今天就让我们一起走进母亲河——黄河。

《黄河的治理与开发》教学设计【教学目标】(一)、知识与技能:1.了解黄河的概况;2.了解黄河的分段及各段水文特征。

3.能够说出黄河不同河段突出的开发或防治问题。

(二)、过程与方法:1、通过学生自主学习,培养学生独立分析问题的能力。

2、通过开展小组讨论,培养学生探究问题的能力以及合作学习的能力。

3、通过提问展示可以发散学生的思维,提高语言表达能力。

(三)、情感态度与价值观:1、使学生对黄河的“利”与“害”有一个辨证的认识2、认识新中国成立以来治理黄河所取得的成就,培养学生热爱社会主义祖国的情感。

3、使学生认识到保护生态环境的重要性。

通过学习树立正确的人口、资源、环境观。

【重难点】重点:1、黄河各段的水文特征及开发利用;2、黄河各段问题及治理措施。

难点:黄河各段问题及治理措施。

【学情分析】1、在本节课之前学生已经学习了中国的政区、地形、气候等基础知识,初步具备了对区域地理自然环境的综合分析能力;2、已经培养了学生小组合作讨论的习惯,课堂上可以随时开展小组活动。

【教学内容分析】本节课重点讲述黄河的治理与开发,但黄河的概况要作为基础让学生认识和了解,知识点较多,教师要引导学生联系已有的基础知识,结合黄河各段的景观图片,对黄河有一个客观的认识,既了解黄河流域为中华民族发展做出的奉献,也使学生了解母亲河的忧患,树立学生辩证唯物主义的价值观,鼓励学生发散思维,为解决黄河问题献计献策。

【教学准备】提前发导学案让学生预习,分好小组。

【教学方法】学生自主、小组合作,提问展示等【课时安排】:1课时【教学过程】导入新课:直接导入,学生自主完成导学案第一题,老师结合课件提问,学生展示自主学习的成果一、黄河概况1、请在上图中相应位置填出黄河的发源地和注入的海洋,黄河是我国的第长河。

2、在图上找出黄河依次流经的省区(参考地图册P4-5中国政区图)。

3、黄河流经我国地势的_____级阶梯,流经的地形区依次是高原、高原、___________高原和平原。

人教版八年级地理上册第二章第三节《河流第3课时黄河的治理与开发》教学设计一. 教材分析本节课是人教版八年级地理上册第二章第三节《河流第3课时黄河的治理与开发》,主要介绍了黄河的基本概况、黄河的治理、黄河流域的水土保持、黄河的开发和利用等内容。

通过本节课的学习,使学生了解黄河的基本情况,掌握黄河的治理和开发措施,培养学生的地理素养。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经掌握了我国主要河流的分布、特点及治理和开发。

但在黄河流域的水土保持方面,学生可能存在一定的理解难度。

针对学生的实际情况,教师应采用生动形象的教学手段,帮助学生理解和掌握。

三. 教学目标1.知识与技能目标:了解黄河的基本概况,掌握黄河的治理、开发和利用措施,学会分析黄河流域水土流失的原因及治理方法。

2.过程与方法目标:通过地图观察、案例分析等方法,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观目标:培养学生热爱祖国、关心环境保护的观念,增强学生的地理素养。

四. 教学重难点1.重点:黄河的基本概况、黄河的治理、黄河流域的水土保持、黄河的开发和利用。

2.难点:黄河流域水土流失的原因及治理方法。

五. 教学方法1.地图观察法:让学生通过观察地图,了解黄河的分布、流向及流域范围。

2.案例分析法:通过分析典型实例,使学生掌握黄河的治理和开发措施。

3.讨论法:引导学生分组讨论,培养学生的团队协作能力和口头表达能力。

4.归纳法:教师引导学生总结黄河治理和开发的要点,帮助学生巩固知识。

六. 教学准备1.准备黄河流域地图、图片、视频等教学资源。

2.准备黄河治理和开发的案例资料。

3.准备与本节课相关的习题和家庭作业。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片和视频介绍黄河的概况,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)展示黄河流域地图,让学生观察黄河的分布、流向及流域范围。

引导学生通过地图分析黄河的特点。

3.操练(15分钟)分析黄河治理和开发的案例,让学生掌握治理措施。

《黄河的开发和治理》教学设计方案课程内容 《黄河的开发和治理》 教材、章节、学时人教版,初中地理第二章第三节,第三课时一、教学目标1•了解黄河的概况,如:黄河形状特征、发源地、汇入的海洋、长度、经过的省区和地形区、 上中下游分界点、支流等。

2. 理解黄河各河段的水文特征及其影响因素。

3. 掌握黄河各河段开发利用价值。

4. 理解和掌握黄河各河段产生的灾害、原因及其治理方案。

1. 通过动手描出黄河干流,观察地形图,行政区划图,发现黄河形状特征,发源地,汇入的 海洋、流经的省区等,培养学生地图观念,提取提取信息能力。

2. 通过表格数据对比,分析黄河的长度及黄河是我国第二长河,提高数据分析能力。

过程与3.通过观察《黄河流量的年变化曲线》《黄河干流泥沙沿途的变化》《我国1月平均气温分布 方法 图》《中国地形图》《中国气候分布图》等相关材料和数据分析黄河的水文特征及其影响因素,提高地理综合分析能力。

4.利用声像资料,图片,数据等,分析黄河各河段产生的灾害,原因及其治理方案,培养信 息搜集和解决问题的创新能力。

通过分析黄河作为我国的“母亲河”为中华民族的发展作出的贡献,培养学生的民族自 豪感和民族自信心,唤起学生对治理黄河、保护黄河的责任感,贯彻学习“有用的地理”思 想,并培养和树立人地协调观念及可持续发展的观念。

二、学习内容 内容分析《黄河的开发和治理》是初中地理八年级上册第二章第三节第三课时,是自然环境中河流部分的一 个个案。

从人地关系看,本节自始至终贯穿一条主线一一黄河和人类的关系,探索黄河的水文特征和黄 河对社会经济发展的影响,突出黄河的开发和治理,强调人地关系的和谐。

从内容选材上看,本节是在 了解我国河流的基础上按照“不求系统,突出个案”的设计思路,重点讲述了黄河,做到了点面结合。

所属学科初中地理教学对象 初二学生知识与 技能态价 感与观 情度值内容结构图:教学重点和难点:教学重点:1•利相关资料分析黄河的贡献。

第三节《黄河的治理与开发》教学设计

一、教学目标

(1)知识目标

1、读图找出黄河的发源地、注入的海洋、上中下游的分界点、主要支流,干流流经的省区、地形区及干湿地区。

2、通过图文资料了解黄河的开发利用状况。

3、通过图文资料分析出黄河上、中、下游的忧患及成因。

4、知道治理黄河的关键及措施。

(2)技能目标

1、通过读图了解黄河的概况,提高学生读图、识图的能力;

2、通过分析黄河的忧患,提高学生运用图文资料分析和解决问题的能力。

(3)情感态度与价值观目标

1、通过对黄河的忧患及成因的分析,加深学生的环境忧患意识,树立正确的人地观念;

2、通过对黄河的治理的探讨,培养学生的创新能力,唤起学生对治理黄河、保护黄河的责任感。

逐步树立辩证唯物主义、人地协调观念及可持续发展的观念。

二、教学重点和难点

重点:(1)黄河下游“地上河”成因;

(2)根治黄河的措施。

难点:黄河“凌汛”的成因。

三、教学方法

多媒体辅助教学、读图导析法、

四、教具准备

多媒体课件

五、课时安排:1课时

板书设计:黄河的治理

一、概况二、忧患三、治理四、开发。

江苏省镇江市八年级地理上册2.3 河流(第3课时黄河的治理与开发)教案(新版)新人教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(江苏省镇江市八年级地理上册2.3 河流(第3课时黄河的治理与开发)教案(新版)新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为江苏省镇江市八年级地理上册2.3河流(第3课时黄河的治理与开发)教案(新版)新人教版的全部内容。

第3课时黄河的治理与开发教学目标1。

了解黄河的地理概况.2。

了解黄河下游形成“地上河”的原因及对策。

3。

了解黄河下游断流的原因及对策。

4.逐步树立辩证唯物主义、人地协调观念及可持续发展的观念。

教学重难点黄河的忧患与治理.教学准备多媒体课件。

教学过程一、导入新课播放中央电视台“黄河调水调沙特别报道”的声像资料。

资料中白岩松说:“如果把黄河比作我们的母亲,母亲病了,我们要对她进行治疗。

经过一段时间,黄河会治好了病又美了容。

”据此提出问题:母亲病了,得了什么病?如何治疗?怎样进行才能做到既治病又美容呢?这一节课让我们来扮演医生,了解黄河,找出“病因”,“治疗”黄河.二、新课教学提出问题:为什么把黄河比作母亲?教师提供资料《中国干湿地区的划分图》,“济南每年引黄河水5.4亿立方米"等饮水资料,刘家峡水电站、河套平原、华北平原等景观图片。

学生活动交流发言:从教师提供的资料中,感性认识黄河为中华民族作出的巨大贡献。

小结黄河的贡献:提供灌溉水源、提供水能、塑造平原等。

(一)黄河的概况教师讲述:我们现在作为黄河的医生,想要了解黄河的“病况"和“病因”,首先要了解黄河的基本概况.教师提供资料《黄河流域水系图》《中国政区图》《中国气候类型的分布图》等。

教学主题:八上第二章第三节河流-----黄河的治理与开发教学对象:八年级学生主要内容:运用图分析黄河泥沙的主要来源,并初步分析黄河含沙量大的原因。

能举例说明黄河不同河段所采取的的治理措施。

运用黄河流域示意图说出黄河的源头,入海口,主要支流及其上中下游的划分。

运用地图和资料说明黄河的水文特征。

教学目标:知识目标:1、运用黄河流域示意图说出黄河的源头,入海口,主要支流及其上中下游的划分。

2、运用地图和资料说明黄河的水文特征3、运用图分析黄河泥沙的主要来源,并初步分析黄河含沙量大的原因。

4、能举例说明黄河不同河段所采取的的治理措施5、运用资料说出对黄河水能、水资源进行科学的开发。

过程与方法:自主探究,讨论总结情感态度价值观:培养学生热爱祖国大好河山,如何保护环境和河流教学重难点:1、运用图分析黄河泥沙的主要来源,并初步分析黄河含沙量大的原因。

2、能举例说明黄河不同河段所采取的的治理措施教学方法:读图分析法、小组讨论分析总结,讲解法教具准备:多媒体课件辅助教学教学过程:一、导入古人有很多描写和赞美黄河的诗句,我国唐代大诗人李白曾吟诵“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回”天上指哪里----巴颜喀拉山,到海指----渤海二、黄河是我国第二大河吗?(通过我国降水量图和我国干湿地区划分图)学生分析回答三、黄河的基本概况:发源地,注入海,流经省和地形出示图,学生根据学案的问题一一填写,并且和长江进行对比学习,学生进行抢答,提高学生学习的积极性四、看图分析黄河上中下游的分界和支流上有分界—河口中游分界—桃花峪汾河,渭河是黄河最大的支流五、上中下游存在的忧患和措施上游:干旱,草场退化,土地荒漠化---------上游多植树种草中游:流经黄土高原,土质疏松,植被少,水土流失严重------植树种草下游:黄沙堆积形成地上河,高出河床5-7米-------加高加固堤坝六、黄河做出哪些贡献:引黄灌溉黄河上游形成了河套平原和宁夏平原,下游形成了华北平原。

黄河的治理与开发时间:2015年9月24日(星期四)★课标要求本课要求学生运用地图说出黄河的概况。

黄河的概况不仅指黄河的水文特征,更指黄河的治理。

通过探究性的学习活动,使学生在教学中能够运用地形、气候、河流等多种因素综合分析黄河的特征,提出有针对性的开发与整治黄河的措施。

★教学设计思想《黄河的治理与开发》是人教版八年级上册第二章《中国的自然环境》第三节《河流与湖泊》的第三课时的教学内容。

上承中国自然环境的位置、地形、气候,下启课本教学内容《自然灾害》。

在本课的学习中,学生通过对已有知识的重组、应用,可自主推到、评估黄河的功与过,从而经一步探究出黄河的忧患及治理措施。

这一学习过程,本身就是和谐“人地观”的形成过程。

学习“黄河的治理”,不但可以帮助学生树立爱国主义情感,而且还可以培养学生从小养成节约用水的好习惯,与学生的实际生活联系很密切。

真正可以做到“从生活中学习地理,学习对生活有用的地理”。

本课的教法主要是“创设情境,引导探究”,而学法主要让学生“亲身体验,在探究中学习”。

具体设计如下:创设生活情境。

教学中紧密联系生活现实,不仅培养学生学习兴趣,还使学生所学知识转化为自身知识去解决具体问题,学以致用。

以教学重点为中心展开教学,采用观察探究的方法形成科学概念,在教学设计中充分强调学生的主体性、活动性,激发学生探索的热情,有利于培养学生的创新意识和创新能力,同时突破了教学重点。

★教学目标知识与技能目标:读图说出黄河的发源地、流经省区、注入的海洋、长度和上中下游的分界点。

过程和方法目标:培养学生读图用图能力,学会用地图等资料,说明黄河的基本概况;能解释黄河各河段产生灾害的原因以及治理的基本方法,从而培养学生的创造性思维能力;提高学生收集整理分析地理信息的能力。

情感态度与价值观目标:通过分析黄河作为我国的“母亲河”为中华民族的发展作出的贡献,培养学生的民族自豪感和民族自信心,唤起学生对治理黄河、保护黄河的责任感,并逐步树立人地协调观念及可持续发展的观念。

《黄河的治理与开发》教学设计我国主要的河流分布图上节课我们认识了我国主要的河流,谁能指图回答?在这些众多的河流中,有一条河流呈巨大的“几”字形,这就是我们的母亲河——黄河(学生齐说)。

这节课我们一起来认识我们的母亲河(出示课题及目标)。

黄河水车的发源地资料二:黄河源头纪念碑黄河小浪底风景旅游区壮观的壶口瀑布出示引黄灌溉工程,引导学生分析黄河开发重点之一——灌溉作用资料四:出示黄河水能梯级开发示意图,分析黄河开发重点——水能水电站比较集中的河段,黄河的水能资源集中在河段。

3.塑造平原和灌溉作用。

黄河开发一4.提供丰富的水能资源。

黄河开发二出示黄河岸边的灌溉工程,黄河流域的水能梯级开发示意图,让学生体会国家对黄河流域的开发,理解黄河对社会经济发展的影响。

合作探究交流展示(救治黄河)过度:黄河是中国的母亲河,是中华民族的骄傲。

然而数千年来,我们始终没能做到与黄河和谐相处,我们在接受她无私馈赠的同时,也在深深的伤害着她,致使她疾病缠身,急切需要寻找专家来为她把脉,疗伤。

A 分组探究现在你就是“黄河治理委员会”的专家,我们每一个学习小组组成一个专家组,分别找出:要求:1. 各小组成员分工明确,通力合作;2.充分利用手中的各种资宁夏平原河套平原下列资料说明黄河为中华民族做出了什么贡献?天下黄河富宁夏。

从秦代开始,宁夏人就开始利用黄河灌溉。

到了下游,黄河是华北平原的主要塑造者之一。

小浪底水利工程下列资料说明黄河给我们提供了哪一种资源?龙羊峡水电站黄河上游有一系列的峡谷和盆地相间出现,这些峡谷两岸多是悬崖峭壁,这里水流湍急,总落差达1200多米,水能资源丰富。

新中国成立以来,国家对黄河的水能资源实行梯级开发,已陆续——中游的忧患、原因、措施措施:黄河黄沙滚滚黄土高原中,支流众多。

人为:植被破坏严重开展水土保持综合治理;修建水利工程,调水调沙。

降水人为土质自然:气候干旱,加强生态环境——中游黄土高原的水土保持新中国成立后,国家把兴修水利、治理黄河作为造福人民的巨大工程。

第3 课时黄河的治理与开发一、教学目标1.通过阅读地图和文字材料,学生能够了解黄河的源头、支流、干流途经的地形区和省级行政区域,找到上中下游河段划分的起始点。

2.通过自主学习,查阅地图、文字素材,完成学习任务,概括和理解黄河在不同河段的生态环境问题和防治措施以及如何合理地进行开发和利用。

二、教学重点、难点1.教学重点:黄河的开发利用和环境问题的解决对策。

2.教学难点:黄河流域生态环境问题的解决对策。

三、教学策略根据课标要求,在充分调研和分析学生情况的基础上,制定合理的教学目标。

河流知识已经进行了两节课的学习,所以,本课时主要以学生合作学习、互相交流为主,引导学生调用已有知识,运用资料和已经掌握的地理读图技能、地理分析方法,掌握黄河的水文状况和各河段的开发、利用与治理。

四、教学准备1.教师准备:查询最新网络资料,制作多媒体课件,准备学生学习任务单。

2.学生准备:根据教材的导学问题自学课文。

五、教学过程导入新课──出示唐代诗人李白的诗句,开门见山教师:关于黄河的诗词很多,最著名的莫过于唐代诗人李白的一首诗。

(切换幻灯片)“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”。

学生:朗诵诗词。

教师:这句诗词描述的是黄河的哪个特征?学生回答预设:源头和入海口。

教师:回答得很贴切,我们首先来找一下诗句中的“天上”和“海”。

【设计意图:开门见山,切入主题,引导学生学习新知识。

】讲授新课──阅读黄河流域水系图和相关文字资料,了解黄河水文特征教师:(切换幻灯片)参阅黄河流域水系图和文字资料,在空白图上完成学习任务。

学生:阅读地图和文字资料,完成学习任务。

学生回答预设:诗句中的“天上”指的是青藏高原上的巴颜喀拉山脉,“海”指的是渤海。

上游和中游的分界点是内蒙古的河口镇,中游和下游的分界点是河南的桃花峪。

黄河干流主要流经的地形区依次是青藏高原、黄土高原、华北平原,依次经过的省级行政区域是青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东。

黄河的治理与开发

时间:2015年9月24日(星期四)

★课标要求

本课要求学生运用地图说出黄河的概况。

黄河的概况不仅指黄河的水文特征,更指黄河的治理。

通过探究性的学习活动,使学生在教学中能够运用地形、气候、河流等多种因素综合分析黄河的特征,提出有针对性的开发与整治黄河的措施。

★教学设计思想

《黄河的治理与开发》是人教版八年级上册第二章《中国的自然环境》第三节《河流与湖泊》的第三课时的教学内容。

上承中国自然环境的位置、地形、气候,下启课本教学内容《自然灾害》。

在本课的学习中,学生通过对已有知识的重组、应用,可自主推到、评估黄河的功与过,从而经一步探究出黄河的忧患及治理措施。

这一学习过程,本身就是和谐“人地观”的形成过程。

学习“黄河的治理”,不但可以帮助学生树立爱国主义情感,而且还可以培养学生从小养成节约用水的好习惯,与学生的实际生活联系很密切。

真正可以做到“从生活中学习地理,学习对生活有用的地理”。

本课的教法主要是“创设情境,引导探究”,而学法主要让学生“亲身体验,在探究中学习”。

具体设计如下:

创设生活情境。

教学中紧密联系生活现实,不仅培养学生学习兴趣,还使学生所学知识转化为自身知识去解决具体问题,学以致用。

以教学重点为中心展开教学,采用观察探究的方法形成科学概念,在教学设计中充分强调学生的主体性、活动性,激发学生探索的热情,有利于培养学生的创新意识和创新能力,同时突破了教学重点。

★教学目标

知识与技能目标:读图说出黄河的发源地、流经省区、注入的海洋、长度和上中下游的分界点。

过程和方法目标:培养学生读图用图能力,学会用地图等资料,说明黄河的基本概况;能解释黄河各河段产生灾害的原因以及治理的基本方法,从而培养学生的创造性思维能力;提高学生收集整理分析地理信息的能力。

情感态度与价值观目标:通过分析黄河作为我国的“母亲河”为中华民族的发展作出的贡献,培养学生的民族自豪感和民族自信心,唤起学生对治理黄河、保护黄河的责任感,并逐步树立人地协调观念及可持续发展的观念。

★教学重难点

重点:分析黄河为中华民族所做出的贡献及带来的灾难,了解黄河当前所面临的问题,探究黄河治理方案,

难点:运用有关资料和已有知识储备,探究黄河所产生问题的原因和治理的措施。

★教学法方法和手段

计算机辅助教学,黄河多媒体课件等。

★课时安排:1课时

★教学过程:┅┅(如下表)

看起来很简单,可是为老师的教学增加了难度,但是为学生的探究学习拓展了空间。

另一方面,本课的地位很重要,它起到了承上启下的作用。

承上:是在学完了地形、气候等自然环境的基础上来学习本节课的;启下:八(下)还要学习第八章沟壑纵横的特殊地形区──黄土高原。

我们认为,本节课不仅指黄河的水文特征,更是指黄河的治理,教材的编写就凸显了地理的核心问题──人地关系。

思路清晰,条块分明,易于操作,便于学习。

第二,说说我的设计思想,本节课紧紧围绕四大理念,来设计教学。

1.课堂即解放。

真正的课堂应该是情感的共鸣,生命的对话,知识的共享,智慧的交融,灵魂的升华。

陶行知说:“解放小孩的头脑,使他们能想;解放小孩的手,使他们能干;解放小孩的嘴,使他们能说;解放小孩的眼,使他们能看;解放小孩的空间,使他们到大自然中去锻炼。

”本节课,就是尽可能的让学生自己去说、自己去做、自己去悟,如让学生做小老师等。

2.教师即开发。

教师的真谛在课堂。

教师应该是良好氛围的创造者,科学问题的开发者,学习信息的提供者,自主学习的激励者,探究学习的引导者,交流评价的参与者,学生发展的引路人。

教师不应该是搬运工:教材──教案──黑板──作业本。

为此,课堂上要充分挖掘学生的潜能。

3.学生即创造。

学生具有自觉性、独立性、创造性。

人人都是创造之人,时时都是创造之时。

充分体现学生是主体。

做完地上河形成的实验,让学生自己去探究,效果很好。

4.教室即成长。

教室应该是成长的沃土,成长的摇篮,不应该是文明监狱。

比如,课堂游戏的设计、地理诗歌的运用以及最后的快速抢答,的确调动了学生的积极性,学生在轻松愉快的氛围中学到了知识,又发展了能力,真是一举多得,何乐而不为呢?。