第一章史前文明

- 格式:ppt

- 大小:6.55 MB

- 文档页数:77

第一章人类存在史前文明第二章人类起源与现状(最新版)目录一、人类存在史前文明1.1 原始人类1.2 史前文明的发展1.3 史前文明的衰落与影响二、人类起源与现状2.1 人类起源的学说2.2 人类演化的过程2.3 人类现状与未来发展正文【一、人类存在史前文明】1.1 原始人类在数百万年前,地球上出现了最早的人类——原始人类。

他们生活在热带雨林和草原地带,以狩猎和采集为生。

通过对古人类化石的研究,我们可以了解到原始人类的生活状态和演化过程。

1.2 史前文明的发展随着历史的推进,人类逐渐发展出各种史前文明。

这些文明有较为发达的社会制度、农业生产和手工业制造。

其中,两河流域文明、古埃及文明、印度河文明和华夏文明等是典型的史前文明代表。

1.3 史前文明的衰落与影响然而,这些史前文明终究难逃衰落的命运。

史前文明的衰落,往往是由于自然灾害、战争、疾病等原因引起的。

尽管如此,史前文明为后世留下了丰富的文化遗产,影响着人类的思想、文化和科技等方面。

【二、人类起源与现状】2.1 人类起源的学说关于人类起源的学说有很多,其中最被广泛接受的是达尔文的物种起源。

达尔文认为,人类是由猿类演化而来的,这一观点得到了许多科学家的支持。

2.2 人类演化的过程在漫长的进化过程中,人类逐渐从树上生活的原始猿类演化为直立行走的智人。

这一过程中,脑容量不断扩大,智力得到了显著提高。

同时,人类还发展出了语言、文化等特质,逐渐成为地球上最为优越的物种。

2.3 人类现状与未来发展如今,人类已经成为地球的主导者,并建立了高度发达的文明。

然而,人类在发展的过程中也面临着许多挑战,如环境污染、资源枯竭、疾病等。

为了应对这些挑战,人类需要不断发展科技、改善社会制度、加强国际合作等,以实现可持续发展。

总之,史前文明和人类的起源、现状是人类发展史上的重要篇章。

前言生态学自诞生之日起就与经济学有着千丝万缕的联系,但在20世纪60年代之前,传统经济学和生态学像两条永远向前延伸的平行线,各行其是,互不相干。

直到1966年美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁(Kenneth E·Boulding)发表了《一门科学——生态经济学》的重要论文,人们才逐渐从工业文明中觉醒,关注由于全球经济增长所带来的气候变化、环境污染加剧、食物安全受到威胁、能源匮乏、土地污染与土地退化、生物多样性减少等生态环境问题,经济的外部性日益显现。

经济系统是一个开放系统,而我们的地球是一个封闭系统,经济的增长不能超出自然生态系统的限制。

毫无疑问,经济是环境的一个子系统,经济应归属于生态学理念,但是,实践中生态学家和经济学家的观点和对世界的展望差别较大。

经济学家关注迅速攀升的经济指标,而生态学家则看到没有人能预见到的气候变化和环境恶化可能带来的后果。

事实上,不论观点如何,经济增长对自然生态系统造成的破坏,已经导致地球生态系统内部熵值的增加,低熵已经成为比任何经济资源更为稀缺的资源。

跨学科的研究不是一件容易的事情,尤其是涉及生态学和经济学两大理论完全不同的学科。

令人欣慰的是,目前世界各国的经济学家和生态学家已经开始转变观念,正在探索一种能维系环境永续不衰的经济——生态经济。

研究生态经济学的意义就在于通过模拟自然生态系统“高效率、零污染”的运行方式,合理利用各种自然资源,实现人类经济的持续繁荣。

自20世纪80年代以来,生态经济学研究进入了一个快速发展的新时期,诸多具有国际影响力的研究成果不断涌现,并被广泛接受和应用。

本教材力求展现当前生态经济领域的最新研究成果,并做到理论、方法和实践有机结合。

本教材共分三篇十二章,上篇,理论篇,包括:第一章,引论,介绍生态经济基本概念和生态经济学发展;第二章,生态经济学的理论基础;第三章,生态经济系统;第四章,生态经济学的价值研究;中篇,产业篇,包括:第五章,生态产业;第六章,生态农业;第七章,生态工业;第八章,生态服务业;下篇:保障篇,包括:第九章,生态文化;第十章,生态伦理;第十一章,生态教育;第十二章,生态社会。

世界历史上册教案一、教学目标1. 知识与技能:了解世界历史的发展脉络,掌握重要的历史事件和人物,提高学生的历史素养。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨、分析解读等方式,培养学生的史料搜集、整理和运用能力。

3. 情感态度与价值观:树立正确的历史观,认识历史发展的规律,尊重不同国家和民族的文化,培养学生的国际视野。

二、教学内容1. 第一章:史前人类教学重点:人类的起源、史前文明的发展、史前艺术的成就2. 第二章:古代埃及教学重点:尼罗河流域的古代埃及、法老的统治、金字塔与木乃伊3. 第三章:两河流域文明教学重点:美索不达米亚平原的文明、汉摩拉比法典、宗教信仰与神话传说4. 第四章:印度河流域文明教学重点:印度河流域的哈拉帕文明、摩亨佐-达罗遗址、古印度的宗教与哲学5. 第五章:古希腊文明教学重点:爱琴海地区的古希腊、城邦制度、希腊神话与史诗、哲学与科学三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考历史事件的背景、原因和影响。

2. 运用案例分析法,以具体的历史事件为例,深入剖析历史发展的规律。

3. 采用比较法,让学生了解不同文明之间的异同,培养学生的批判性思维。

4. 利用多媒体技术,展示历史图片、地图和视频,增强学生的历史直观感受。

四、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答和讨论表现。

2. 作业与测验:评估学生的作业完成质量和测验成绩,了解学生的学习效果。

4. 期末考试:设置期末考试,全面考察学生的知识掌握和运用能力。

五、教学资源1. 教材:选用权威、实用的世界历史教材,为学生提供可靠的学习资源。

2. 参考书籍:推荐学生阅读相关的历史书籍,丰富学生的知识储备。

3. 网络资源:利用互联网查找历史资料,让学生了解最新的研究成果。

4. 历史博物馆与遗址:组织学生参观历史博物馆和遗址,增强学生的直观感受。

六、教学安排1. 课时:本课程共计36课时,每课时45分钟。

2. 授课方式:课堂讲授与讨论相结合,穿插小组合作研究和学生报告。

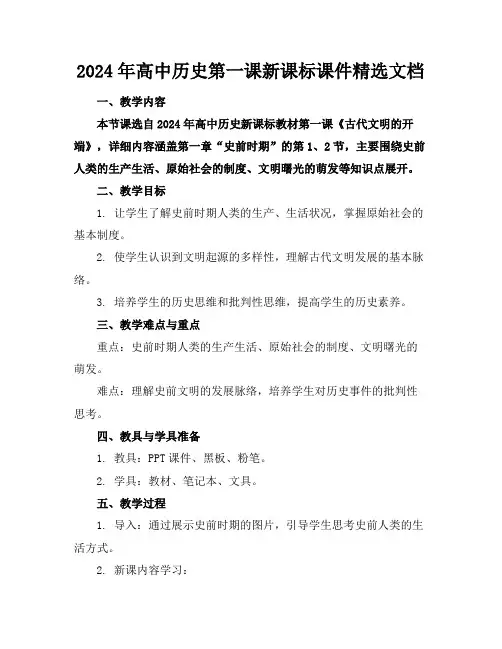

2024年高中历史第一课新课标课件精选文档一、教学内容本节课选自2024年高中历史新课标教材第一课《古代文明的开端》,详细内容涵盖第一章“史前时期”的第1、2节,主要围绕史前人类的生产生活、原始社会的制度、文明曙光的萌发等知识点展开。

二、教学目标1. 让学生了解史前时期人类的生产、生活状况,掌握原始社会的基本制度。

2. 使学生认识到文明起源的多样性,理解古代文明发展的基本脉络。

3. 培养学生的历史思维和批判性思维,提高学生的历史素养。

三、教学难点与重点重点:史前时期人类的生产生活、原始社会的制度、文明曙光的萌发。

难点:理解史前文明的发展脉络,培养学生对历史事件的批判性思考。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示史前时期的图片,引导学生思考史前人类的生活方式。

2. 新课内容学习:(1)史前时期人类的生产生活:教师讲解,学生记录重点内容。

(2)原始社会的制度:分组讨论,每组汇报成果,教师点评。

(3)文明曙光的萌发:观看课件,教师提问,学生回答。

3. 例题讲解:分析史前文明的相关例题,引导学生运用所学知识解题。

4. 随堂练习:布置相关习题,学生独立完成,教师点评。

六、板书设计1. 古代文明的开端史前时期人类的生产生活原始社会的制度文明曙光的萌发2. 例题解析七、作业设计1. 作业题目:(1)简述史前时期人类的生产生活。

(2)分析原始社会制度的特点。

2. 答案:(1)史前时期人类的生产生活:以狩猎、渔猎、采集为主,逐渐发展出农业、畜牧业。

(2)原始社会制度的特点:公有制、集体劳动、平均分配、氏族制度。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生对史前文明的知识掌握程度,以及课堂参与度。

2. 拓展延伸:(1)了解世界各地的史前文明。

(2)探讨史前文明对后世的影响。

(3)思考人类文明发展的规律。

重点和难点解析1. 教学内容的针对性:教材章节和详细内容的选取。

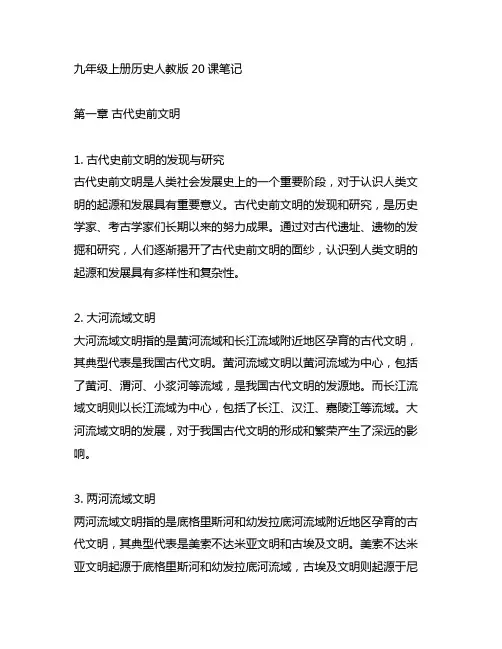

九年级上册历史人教版20课笔记第一章古代史前文明1. 古代史前文明的发现与研究古代史前文明是人类社会发展史上的一个重要阶段,对于认识人类文明的起源和发展具有重要意义。

古代史前文明的发现和研究,是历史学家、考古学家们长期以来的努力成果。

通过对古代遗址、遗物的发掘和研究,人们逐渐揭开了古代史前文明的面纱,认识到人类文明的起源和发展具有多样性和复杂性。

2. 大河流域文明大河流域文明指的是黄河流域和长江流域附近地区孕育的古代文明,其典型代表是我国古代文明。

黄河流域文明以黄河流域为中心,包括了黄河、渭河、小浆河等流域,是我国古代文明的发源地。

而长江流域文明则以长江流域为中心,包括了长江、汉江、嘉陵江等流域。

大河流域文明的发展,对于我国古代文明的形成和繁荣产生了深远的影响。

3. 两河流域文明两河流域文明指的是底格里斯河和幼发拉底河流域附近地区孕育的古代文明,其典型代表是美索不达米亚文明和古埃及文明。

美索不达米亚文明起源于底格里斯河和幼发拉底河流域,古埃及文明则起源于尼罗河流域。

这两大文明的发展,推动了中东地区古代文明的繁荣与发展,对世界文明的形成产生了重大影响。

4. 印度河流域文明印度河流域文明位于印度次大陆的西北部,是古印度次大陆上重要的古代文明之一,其典型代表是印度河流域的哈拉帕文明和摩亨佐罗文明。

这两大文明通过对农业的发展和城市的建设,对古印度次大陆的文明进程产生了巨大的影响。

第二章我国古代史1. 《史记》概述《史记》是我国古代的一部重要史书,是我国历史学家司马迁所著。

《史记》记述了我国历史上从夏朝到汉朝这两千余年的历史,内容丰富、翔实,具有很高的史料价值和历史价值。

它是我国古代史学理论和史学写作的典范,对我国历史学的发展产生了深远的影响。

2. 夏、商、西周三代夏、商、西周三代是我国古代的最早三个朝代,是我国古代封建社会的萌芽期。

夏朝是我国历史上的第一个朝代,商朝是夏朝的后期王朝,西周是汤武之后的王朝。

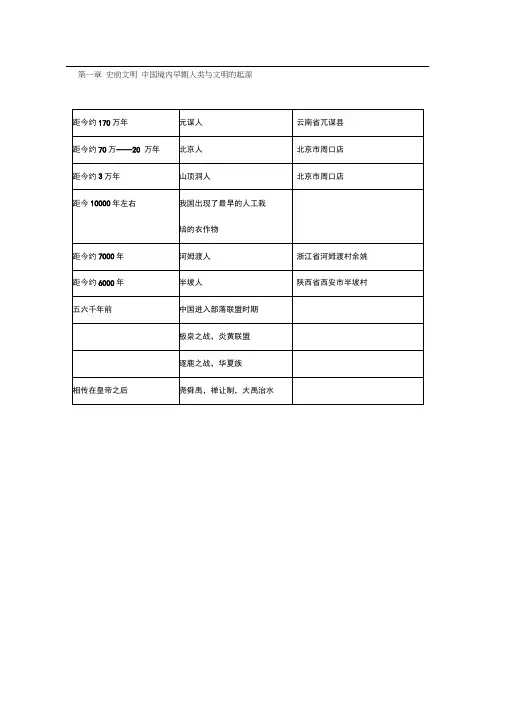

历史开学第一课优质教案高中精选一、教学内容本节课选自高中历史教材《中国古代史》第一章《史前时期》,详细内容为第1节“史前文明与传说时代”,通过本节课的学习,使学生了解我国史前文明的发展脉络,掌握相关传说时代的重要人物和事件。

二、教学目标1. 了解我国史前文明的基本情况,包括旧石器时代和新石器时代的文化特点。

2. 掌握传说时代的重要人物和事件,如黄帝、尧舜禹等。

3. 培养学生的历史思维能力和民族自豪感。

三、教学难点与重点教学难点:对史前文明时期的划分及各个时期的特点的理解。

教学重点:传说时代的重要人物和事件。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体教学设备、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示史前时期的文物图片,引发学生对史前文明的兴趣。

2. 新课导入:讲解史前时期的划分,介绍旧石器时代和新石器时代的文化特点。

3. 传说时代:详细讲解黄帝、尧舜禹等传说时代的重要人物和事件。

4. 实践情景引入:分组讨论,让学生探讨史前文明对后世的影响。

5. 例题讲解:解答关于史前时期的问题,巩固所学知识。

6. 随堂练习:完成课后练习题,检验学生对知识点的掌握。

六、板书设计1. 史前时期2. 内容:旧石器时代:元谋人、北京人等新石器时代:仰韶文化、龙山文化等传说时代:黄帝、尧舜禹等七、作业设计1. 作业题目:(1)简述旧石器时代和新石器时代的文化特点。

(2)列举传说时代的重要人物及其贡献。

2. 答案:(1)旧石器时代的文化特点:以打制石器为主,生产力水平低,生活方式以狩猎、采集为主。

新石器时代的文化特点:以磨制石器为主,生产力水平有所提高,出现农业、畜牧业,开始过上定居生活。

(2)传说时代的重要人物及其贡献:黄帝:中华民族的人文始祖,发明了许多生产工具,为后世的生活奠定了基础。

尧:推行“禅让制”,选拔舜为继承人。

舜:继承并发扬光大了尧的政策,使国家繁荣昌盛。

禹:治理洪水,划分九州,为夏朝的建立奠定了基础。

2024年高一历史复习知识点总结第一章史前文明和古代文明的起源(约公元前3500年至公元前221年)1. 史前文明:尼安德特人和克罗马农人的存在,早期文明的标志,包括石器时代、青铜时代和铁器时代的特点。

2. 早期文明:尼罗河流域文明、美索不达米亚文明、古代埃及文明、古代印度河流域文明、古代中国文明、古希腊文明和古罗马文明。

3. 河流文明的发展和特点:河流对文明发展的重要性,农业的出现和定居生活的兴起,城市的建立和国家的形成。

4. 古代文明的经济体制和社会制度:农业文明和城市文明的特点,奴隶制、封建制和亚细亚模式的存在和发展。

第二章古代中国(公元前2070年至公元前221年)1. 夏、商、西周、东周、春秋战国时期的发展和特点:王朝更替、政治制度的变迁、农业和手工业的发展,儒、道、墨等学派的兴起。

2. 秦统一六国之后的变革:秦朝的建立和统一战争,中央集权制度的建立和国家政治、经济、军事制度的变革。

3. 秦朝的法律制度和文化艺术:《秦律》的制定和实施,兵马俑和秦始皇陵的发现,秦朝的书法和音乐发展。

第三章古代印度和希腊(公元前3000年至公元前600年)1. 印度河流域文明的兴起:摩亨扎-达罗文明的特点、阿和玛尼塔玛的出现和印度教的影响。

2. 阿里安人的入侵和阿契美尼王朝的兴起:阿契美尼王朝的建立、印度教和佛教的兴起。

3. 希腊城邦的兴起和多城邦体制的特点:雅典和斯巴达的政治和社会制度,奥运会的起源和影响。

4. 希腊的科学、哲学和艺术成就:希腊数学和几何学、柏拉图、亚里士多德的哲学思想,古希腊艺术的特点。

第四章古罗马(公元前753年至公元476年)1. 罗马的建立和共和制度的出现:罗马城市的建立、帝王时代的政治制度变革,罗马法律和立法制度的建立。

2. 罗马帝国的扩张和危机:克里米亚战争、凯撒大帝的兴起和罗马帝国的扩张,内乱和帝国分裂的原因和影响。

3. 罗马帝国的政治、经济和文化成就:罗马法律和治理制度、贸易和农业的发展,古罗马的建筑和文学艺术的特点。

第一章人类存在史前文明第二章人类起源与现状

摘要:

一、史前文明概述

二、人类起源与现状

正文:

【一、史前文明概述】

史前文明是指在有文字记录之前,人类社会所创造的文明。

这一时期的人类社会,虽然没有留下详细的文字记录,但通过考古发掘,我们仍能了解到他们的生活状况、技术水平和文化成果。

本章将重点介绍一些具有代表性的史前文明及其特点。

【二、人类起源与现状】

自从地球上出现人类以来,人类社会经历了漫长的发展过程。

从原始社会到现代社会,人类不仅在生存方式、社会组织、文化传承等方面发生了深刻的变化,而且对地球生态环境产生了巨大的影响。

本章将详细探讨人类的起源、发展过程及其现状。

首先,我们将回顾人类的起源。

据科学研究,人类起源于非洲,距今约200 万年前,人类的祖先逐渐从树上生活的原始哺乳动物进化为直立行走的智能生物。

经过漫长的进化过程,现代人类逐渐形成。

其次,我们将探讨人类社会的发展过程。

从原始社会开始,人类经历了奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会等不同阶段。

在这个过程中,人类社会不断发展和进步,文明成果不断积累。

最后,我们将关注人类社会的现状。

在21 世纪,全球化和信息化成为人类社会发展的两大主题。

人类正面临着一系列共同挑战,如气候变化、资源枯竭、环境污染等。

为了应对这些挑战,各国政府和国际组织正在积极寻求解决方案,共同推动人类社会的可持续发展。

总之,人类的存在和发展是地球生态系统的重要组成部分。

中华文明的起源设计说明中华文明有着5 000多年的历史。

私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志。

良渚古城与陶寺古城的考古发现证实,当时已经出现早期国家。

了解中华民族人文初祖炎帝和黄帝的传说,尧、舜、禹的禅让,对学生感知和探究中华文明的起源有着重要的意义。

在本课教学中,教师要使用直观的教学方法,通过引入图片、神话传说等,吸引学生的学习兴趣,并通过观察清晰准确的历史地图,使学生获得历史知识的直观印象,培养学生的时空观念,同时在引导学生思考民族交融的过程中,拓展学生的知识,培养其民族情感和家国情怀。

学习目标1.了解良渚古城、陶寺古城等新石器时代的文化遗存,知道私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志。

2.通过古代文献中记述的黄帝、炎帝等神话传说,了解其中蕴含的历史信息;认识尧舜禹时期的禅让制,体会中华文明的起源与形成。

3.知道考古发现是了解原始社会的重要依据。

重点难点重点:良渚古城与陶寺古城、早期国家和中华文明起源、禅让制。

难点:良渚古城和陶寺古城与早期国家和中华文明起源的关系。

教学方法自主学习法、史料研读法、合作探究法等。

资源与工具(一)资源1.拓展阅读:《中国简史》(书目)。

2.影视作品:《中华上下五千年》(纪录片)。

(二)工具图书馆资源、网络搜索工具等。

课时安排1课时教学过程一、教学情境教师首先让学生根据他们看过的文学作品和影视作品,如《中华上下五千年》中的相关片段,说一说他们了解的炎黄传说,然后引导学生从真实的史料实物中认识历史,认识中华文明的起源。

二、预习检查1.人类进入文明社会的重要标志是什么?2.说说良渚古城与陶寺古城的地点、年代、流域。

3.被后人尊崇为中华民族人文初祖的是谁?三、学习任务一导入新课教师活动:讲述盘古开天、后羿射日、夸父逐日、愚公移山等远古传说故事,激发学生的学习兴趣。

学生活动:根据教师的讲述,了解远古的传说。

【设计意图】创设情境,激发学生的求知欲,使学生能够带着疑问学习新课,主动了解并思考本课的主要内容。