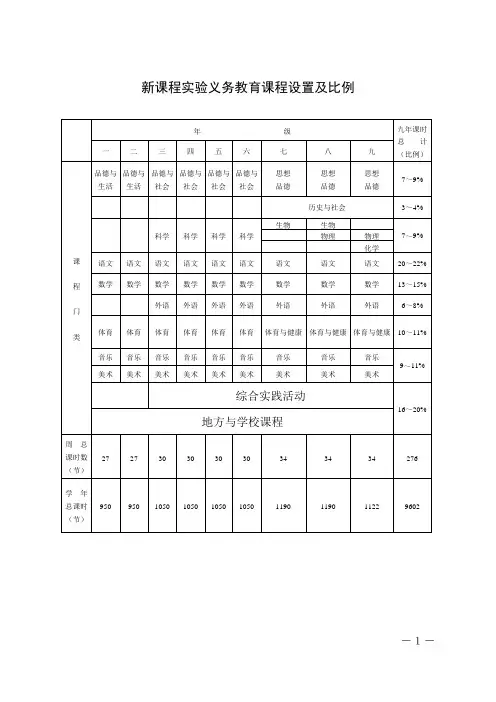

教育部义务教育课程设置实验方案图表

- 格式:docx

- 大小:19.06 KB

- 文档页数:6

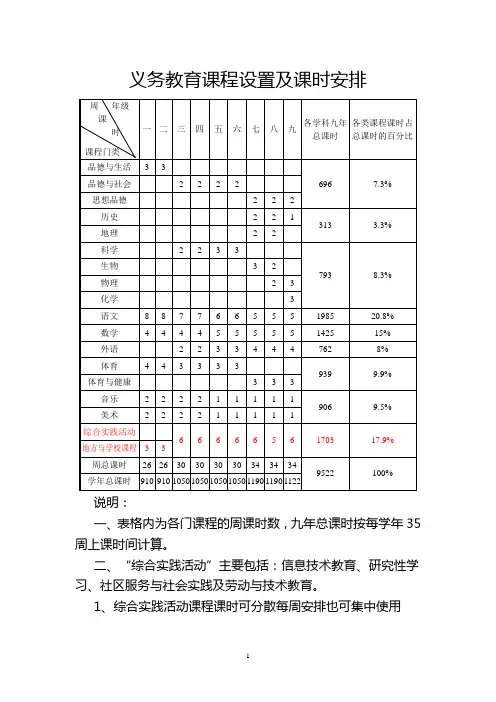

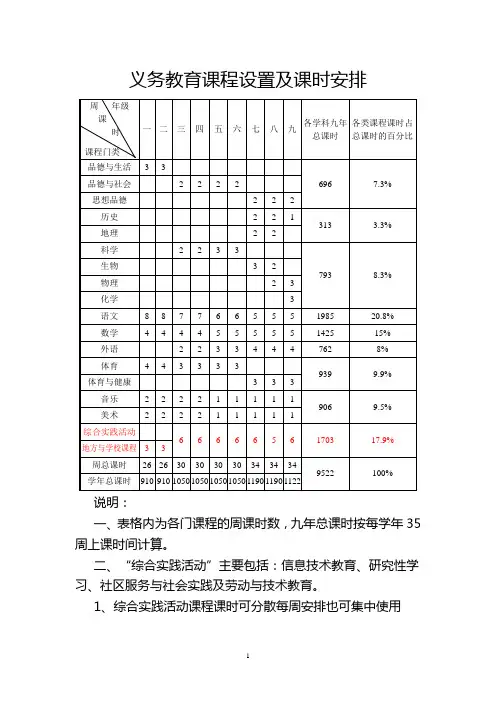

义务教育课程设置及课时安排

说明:

一、表格内为各门课程的周课时数,九年总课时按每学年35周上课时间计算。

二、“综合实践活动”主要包括:信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践及劳动与技术教育。

1、综合实践活动课程课时可分散每周安排也可集中使用

2、以融合方式设计和实施综合实践活动课程的四大指定领域,合理整合校内课程和校外课程。

3、综合实践活动课程与地方课程和校本课程有交叉重合,根据活动内容二者可以打通进行,统一安排。

4、除以上指定领域外,综合实践活动还包括大量非指定领域:如班团队活动、学校常规活动(科技节、体育节、艺术节等)、学生同伴间的交往活动、学生个人或群体的心理健康活动等,这些活动在开展过程中可与综合实践活动的指定领域相结合,也可以单独开设,但课程目标的指向是一致的。

三、“地方与学校课程”中安排:文明礼貌与学习习惯教育、安全教育、国防教育、心理健康教育、民族知识教育、法制教育、环境教育、禁毒教育、预防艾滋病教育、可爱的广水(人物、地理、物产)、校本等课程,由学校根据要求及实际合理分散或集中安排。

北京市实施教育部《义务教育课程设置实验方案》的课程计划(修订)为深化教育领域综合改革,落实《北京市中小学培育和践行社会主义核心价值观实施意见》(京政办发〔2014〕52号)、《北京市基础教育部分学科教学改进意见》(京教基二〔2014〕22号)精神,切实解决基础教育中存在的深层次问题,进一步扩大各区县和学校课程建设自主权,特制定《北京市实施教育部<义务教育课程设置实验方案>的课程计划(修订)》(以下简称《课程计划》)。

一、课程设置第一条义务教育阶段九年一贯整体设置课程,开设品德与生活、品德与社会、思想品德、历史与社会(历史、地理)、科学(物理、化学、生物)、语文、数学、外语、体育与健康、艺术(音乐、美术)、综合实践活动等课程,以及地方课程与校本课程。

第二条要关注课程的整体育人功能以及学科内、学科间的联系与整合,加强综合实践活动课程的开发与实施,大力培育和践行社会主义核心价值观。

第三条各区县和学校要认真按照《课程计划》,逐级制定相应的义务教育三级课程整体建设一体化课程方案。

不得随意增加或削减课程门类,不得随意改变各门课程的周学时数和学科总学时数。

第四条各区县和学校要严格执行调整后的课程计划,落实课程标准,保证各类课程的开设和学时要求,确定整体课程安排。

在保证课程标准要求的基础上,科学开展课程整合实验,提升课程质量。

二、课程结构第五条全年52周,其中教学时间39周、假期(寒暑假、国家法定节假日等)13周。

全年39周的教学时间包括上课35周(九年级第二学期减少2周)、复习考试2周(九年级第二学期增加2周)、学校机动2周(用于安排学校传统活动、文化节、运动会、游学等)。

第六条每周按5天安排教学,周学时总量见课程设置表,每学时平均为45分钟。

进一步下放课程自主权到学校,鼓励学校根据学科、课型等积极开展长短课、大小课相结合的课程实验,周总学时时长不得超过相应年级规定的学时总量。

如:一年级不得超过1170分钟(26学时×45分钟)。

教育部《义务教育课程设置实验方案》根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和《基础教育课程改革纲要(试行)》构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系的要求,设置义务教育阶段的课程。

课程设置应体现义务教育的基本性质,遵循学生身心发展规律,适应社会进步、经济发展和科学技术发展的要求,为学生的持续、全面发展奠定基础。

一、培养目标全面贯彻党的教育方针,体现时代要求,使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;具有社会主义民主法制意识,遵守国家法律和社会公德;逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;具有社会责任感,努力为人民服务;具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识;具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法;具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、课程设置的原则(一)均衡设置课程根据德智体美等方面全面发展的要求,均衡设置课程,各门课程比例适当,并可按照地方、学校实际和学生的不同需求进行适度调整,保证学生和谐、全面发展;依据学生身心发展的规律和学科知识的内在逻辑,义务教育阶段九年一贯整体设置课程;根据不同年龄段儿童成长的需要和认知规律,根据时代发展和社会发展对人才的要求,课程门类由低年级到高年级逐渐增加。

(二)加强课程的综合性注重学生经验,加强学科渗透。

各门课程都应重视学科知识、社会生活和学生经验的整合,改变课程过于强调学科本位的现象。

设置综合课程。

一至二年级设品德与生活课,三至六年级设品德与社会课,旨在适应儿童生活范围逐步从家庭扩展到学校、社会,经验不断丰富以及社会性逐步发展;六至九年级设科学课,旨在从生活经验出发,让学生体验探究过程,学习科学方法,形成科学精神;一至九年级设艺术课,旨在丰富学生的艺术经验,发展感受美、创造美、鉴赏美的能力,提高审美情趣。

增设综合实践活动,内容主要包括:信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践以及劳动与技术教育等。

安徽省义务教育实验课程设置安排表安徽省义务教育实验课程设置安排表一、教育目标及原则1.1 教育目标1.1.1 培养学生全面发展,德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1.1.2 培养学生具备批判性思维和创新思维,能够独立解决问题和持续学习的能力。

1.1.3 培养学生具备良好的道德素养和社会责任感。

1.2 教育原则1.2.1 均衡发展原则:注重知识、思维、情感、态度和技能的综合发展。

1.2.2 兴趣导向原则:根据学生的兴趣、特长和需求,提供多样化的课程设置。

1.2.3 循序渐进原则:按照学生的认知发展规律,循序渐进地进行课程设置。

1.2.4 系统整合原则:各学科之间进行有机的整合,促进跨学科的学习和思维。

二、课程设置安排2.1 语文课程2.1.1 课程目标:培养学生良好的语言文字表达能力和文学素养。

2.1.2 课程内容:- 古代文学经典赏析- 现当代文学作品阅读与解析- 写作技巧与实践- 语法与修辞手法2.1.3 课程评价方式:考试、作业、口头表达等多种方式综合评价学生的语文能力。

2.2 数学课程2.2.1 课程目标:培养学生良好的逻辑思维能力和数学应用能力。

2.2.2 课程内容:- 数与式- 几何与测量- 数据与概率- 数学建模2.2.3 课程评价方式:考试、作业、实际问题求解等方式综合评价学生的数学能力。

2.3 英语课程2.3.1 课程目标:培养学生良好的英语听、说、读、写能力。

2.3.2 课程内容:- 英语语音与发音- 词汇与语法- 听力与口语训练- 阅读与写作技巧2.3.3 课程评价方式:考试、口头表达、听力理解等方式综合评价学生的英语能力。

2.4 自然科学课程2.4.1 课程目标:培养学生对自然科学基本概念的理解和实际应用能力。

2.4.2 课程内容:- 物质与变化- 生物多样性和环境保护- 科学探究与实验设计- 科学与生活2.4.3 课程评价方式:考试、实验报告、科学项目等方式综合评价学生的科学能力。

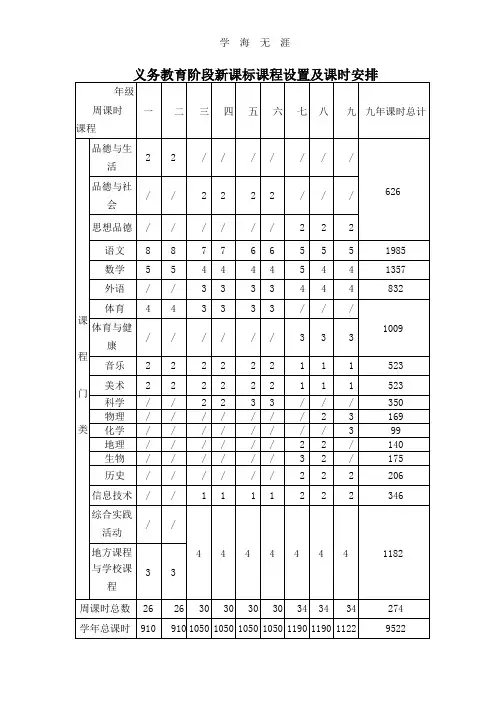

义务教育课程设置及课时安排

说明:

一、表格内为各门课程的周课时数,九年总课时按每学年35周上课时间计算。

二、“综合实践活动”主要包括:信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践及劳动与技术教育。

1、综合实践活动课程课时可分散每周安排也可集中使用

2、以融合方式设计和实施综合实践活动课程的四大指定领域,合理整合校内课程和校外课程。

3、综合实践活动课程与地方课程和校本课程有交叉重合,根据活动内容二者可以打通进行,统一安排。

4、除以上指定领域外,综合实践活动还包括大量非指定领域:如班团队活动、学校常规活动(科技节、体育节、艺术节等)、学生同伴间的交往活动、学生个人或群体的心理健康活动等,这些活动在开展过程中可与综合实践活动的指定领域相结合,也可以单独开设,但课程目标的指向是一致的。

三、“地方与学校课程”中安排:文明礼貌与学习习惯教育、安全教育、国防教育、心理健康教育、民族知识教育、法制教育、环境教育、禁毒教育、预防艾滋病教育、可爱的广水(人物、地理、物产)、校本等课程,由学校根据要求及实际合理分散或集中安排。

义务教育课程设置实验方案根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和《基础教育课程改革纲要(试行)》构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系的要求,设置义务教育阶段的课程。

课程设置应体现义务教育的基本性质,遵循学生身心发展规律,适应社会进步、经济发展和科学技术发展的要求,为学生的持续、全面发展奠定基础。

一、培养目标。

全面贯彻党的教育方针,体现时代要求,使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;具有社会主义民主法制意识,遵守国家法律和社会公德;逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;具有社会责任感,努力为人民服务;具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识;具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法;具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、课程设置的原则1.均衡设置课程根据德智体美等方面全面发展的要求,均衡设置课程,各门课程比例适当,并可按照地方、学校实际和学生的不同需求进行适应调整,保证学生和谐、全面发展;依据学生身心发展的规律和学科知识的内在逻辑,义务教育阶段九年一贯整体设置课程;根据不同年龄段儿童成长的需要和认知规律,根据时代发展和社会发展对人才的要求,课程门类由低年级到高年逐渐增加。

2.加强课程的综合性注重学生经验,加强学科渗透。

各门课程都应重视学科知识、社会生活和学生经验的整合,改变课程过于强调学科本位的现象。

设置综合课程。

1-2年级设品德与生活课,3-6年级设品德与社会课,以适应儿童生活范围逐步从家庭扩展到学校、社会,经验不断丰富,社会性逐步发展;3-9年级设科学课,旨在从生活经验出发,体验探究过程,学习科学方法,发展科学精神;1-9年级设艺术课,引导学生体验、感受多种艺术,提高审美情趣。

增设综合实践活动,内容主要包括:信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践以及劳动与技术教育等。

义务教育课程设置实验方案第1篇义务教育课程设置实验方案一、背景分析根据《中华人民共和国义务教育法》及其实施细则,为全面提高义务教育阶段学生素质,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,现结合我国实际情况,制定本实验方案。

二、目标定位1. 落实立德树人根本任务,强化爱国主义、集体主义、社会主义教育,培养具有社会主义核心价值观的公民。

2. 提高学生学科素养,促进学生全面发展,为高一级学校输送合格毕业生。

3. 深化课程改革,优化课程结构,增强课程的适应性、灵活性和实践性。

4. 推动教育教学方法创新,提高教育教学质量,减轻学生课业负担。

三、课程设置1. 国家课程:按照教育部《义务教育课程设置标准》执行,确保国家课程开齐、开足、开好。

2. 地方课程:根据地方实际情况,开发具有地方特色的课程,满足学生多样化需求。

3. 学校课程:学校可根据实际情况,结合学生兴趣、特长,开发学校课程,丰富课程体系。

课程类别 课程名称 学时分配国家课程 语文 20%数学 15%英语 10%道德与法治 5%历史 5%地理 5%物理 5%化学 5%生物 5%体育与健康 10%艺术 5%信息技术 2%劳动与技术 2%地方课程 地方文化 2%学校课程 社团活动 2%实践活动 3%四、实施策略1. 教育部门加强对课程实施的指导,定期对课程实施情况进行检查、评估。

2. 学校制定课程实施计划,明确课程目标、内容、方法、评价等,确保课程实施到位。

3. 教师转变教育教学观念,关注学生个体差异,提高教育教学质量。

4. 加强教师培训,提高教师综合素质,促进教师专业发展。

5. 创设良好的教育教学环境,充分利用教育教学资源,提高资源利用率。

6. 建立健全学生综合素质评价体系,关注学生全面发展。

五、保障措施1. 政策保障:各级政府及教育部门要认真贯彻执行国家关于义务教育的法律法规,为课程实施提供政策保障。

2. 资金保障:加大教育投入,确保课程实施所需资金。

![教育部关于印发《义务教育课程设置实验方案》的通知(教基[2001]28号)](https://uimg.taocdn.com/91e93c66c950ad02de80d4d8d15abe23482f0325.webp)

教育部关于印发《义务教育课程设置实验方案》的通知(教基[2001]28号)附件:义务教育课程设置实验方案根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和《基础教育课程改革纲要(试行)》构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系的要求,设置义务教育阶段的课程。

课程设置应体现义务教育的基本性质,遵循学生身心发展规律,适应社会进步、经济发展和科学技术发展的要求,为学生的持续、全面发展奠定基础。

一、培养目标全面贯彻党的教育方针,体现时代要求,使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;具有社会主义民主法制意识,遵守国家法律和社会公德;逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;具有社会责任感,努力为人民服务;具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识;具有适应终身研究的基础知识、基本技能和方法;具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、课程设置的原则l、均衡设置课程根据德智体美等方面全面发展的要求,平衡设置课程,各门课程比例适当,并可按照地方、学校实践和学生的不同需求进行适度调整,保证学生和谐、全面发展;依据学生身心发展的规律和学科知识的内在逻辑,义务教育阶段九年一向整体设置课程;根据不同年岁段儿童成长的需要和认知规律,根据时代发展和社会发展对人才的要求,课程门类由低年级到高年级逐渐增加。

2、加强课程的综合性注重学生经验,加强学科渗入渗出。

各门课程都应正视学科知识、社会生活和学生经验的整合,改变课程过于强调学科本位的现象。

设置综合课程。

一至二年级设品德与生活课,三至六年级设品德与社会课,旨在适应儿童生活范围逐步从家庭扩展到学校、社会,经验不断丰富以及社会性逐步发展;六至九年级设科学课,旨在从生活经验出发,让学生体验探究过程,研究科学方法,形成科学精神;一至九年级设艺术课,旨在丰富学生的艺术经验,发展感受美、创造美、鉴赏美的能力,提高审美情趣。

教育部课程设置方案 Last updated on the afternoon of January 3, 2021附件 2 教育部《义务教育课程设置实验方案》根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和《基础教育课程改革纲要(试行)》构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系的要求,设置义务教育阶段的课程。

课程设置应体现义务教育的基本性质,遵循学生身心发展规律,适应社会进步、经济发展和科学技术发展的要求,为学生的持续、全面发展奠定基础。

一、培养目标全面贯彻党的教育方针,体现时代要求,使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;具有社会主义民主法制意识,遵守国家法律和社会公德;逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;具有社会责任感,努力为人民服务;具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识;具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法;具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、课程设置的原则(一)均衡设置课程根据德智体美等方面全面发展的要求,均衡设置课程,各门课程比例适当,并可按照地方、学校实际和学生的不同需求进行适度调整,保证学生和谐、全面发展;依据学生身心发展的规律和学科知识的内在逻辑,义务教育阶段九年一贯整体设置课程;根据不同年龄段儿童成长的需要和认知规律,根据时代发展和社会发展对人才的要求,课程门类由低年级到高年级逐渐增加。

(二)加强课程的综合性注重学生经验,加强学科渗透。

各门课程都应重视学科知识、社会生活和学生经验的整合,改变课程过于强调学科本位的现象。

设置综合课程。

一至二年级设品德与生活课,三至六年级设品德与社会课,旨在适应儿童生活范围逐步从家庭扩展到学校、社会,经验不断丰富以及社会性逐步发展;六至九年级设科学课,旨在从生活经验出发,让学生体验探究过程,学习科学方法,形成科学精神;一至九年级设艺术课,旨在丰富学生的艺术经验,发展感受美、创造美、鉴赏美的能力,提高审美情趣。

义务教育阶段新课标课程设置及课时安排年级周课时一二三四五六七八九九年课时总计课程品德与生活2 2 / / / / / / /品德与社会/ / 2 2 2 2 / / /626思想品德/ / / / / / 2 2 2 语文8 8 7 7 6 6 5 5 5 1985 数学 5 5 4 4 4 4 5 4 4 1357 外语/ / 3 3 3 3 4 4 4 832 体育 4 4 3 3 3 3 / / /课1009 体育与健/ / / / / / 3 3 3康程音乐 2 2 2 2 2 2 1 1 1 523 美术 2 2 2 2 2 2 1 1 1 523 门科学/ / 2 2 3 3 / / / 350类物理/ / / / / / / 2 3 169 化学/ / / / / / / / 3 99 地理/ / / / / / 2 2 /140生物/ / / / / / 3 2 /175历史/ / / / / / 2 2 2 206 信息技术/ / 1 1 1 1 2 2 2 346 综合实践/ /活动4 4 4 4 4 4 4 1182 地方课程与学校课3 3程周课时总数26 26 30 30 30 30 34 34 34 274 学年总课时910 910 1050 1050 1050 1050 1190 1190 1122 9522说明:1:表格内为各门课的周课时数,九年总课时按每学年35周上课时间计算。

2:“综合实践活动”(自小学3年级开始设置,每周平均3课时)主要包括:信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践及劳动与技术教育。

①综合实践活动课程课时可分散每周安排也可集中使用②以融合方式设计和实施综合实践活动课程的四大指定领域,合理整合校内课程和校外课程。

③综合实践活动课程与地方课程和校本课程有交叉重合,根据活动内容二者可以打通进行,统一安排。

④除以上指定领域外,综合实践活动还包括大量非指定领域:如班团队活动、校传统活动(科技节、体育节、艺术节)、学生同伴间的交往活动、学生个人或群体的心理健康活动等,这些活动在开展过程中可与综合实践活动的指定领域相结合,也可以单独开设,但课程目标的指向是一致的。

附件2教育部《义务教育课程设置实验方案》根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和《基础教育课程改革纲要(试行)》构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系的要求,设置义务教育阶段的课程。

课程设置应体现义务教育的基本性质,遵循学生身心发展规律,适应社会进步、经济发展和科学技术发展的要求,为学生的持续、全面发展奠定基础。

一、培养目标全面贯彻党的教育方针,体现时代要求,使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;具有社会主义民主法制意识,遵守国家法律和社会公德;逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;具有社会责任感,努力为人民服务;具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识;具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法;具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、课程设置的原则(一)均衡设置课程根据德智体美等方面全面发展的要求,均衡设置课程,各门课程比例适当,并可按照地方、学校实际和学生的不同需求进行适度调整,保证学生和谐、全面发展;依据学生身心发展的规律和学科知识的内在逻辑,义务教育阶段九年一贯整体设置课程;根据不同年龄段儿童成长的需要和认知规律,根据时代发展和社会发展对人才的要求,课程门类由低年级到高年级逐渐增加。

(二)加强课程的综合性注重学生经验,加强学科渗透。

各门课程都应重视学科知识、社会生活和学生经验的整合,改变课程过于强调学科本位的现象。

设置综合课程。

一至二年级设品德与生活课,三至六年级设品德与社会课,旨在适应儿童生活范围逐步从家庭扩展到学校、社会,经验不断丰富以及社会性逐步发展;六至九年级设科学课,旨在从生活经验出发,让学生体验探究过程,学习科学方法,形成科学精神;一至九年级设艺术课,旨在丰富学生的艺术经验,发展感受美、创造美、鉴赏美的能力,提高审美情趣。

增设综合实践活动,内容主要包括:信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践以及劳动与技术教育等。

湖南省义务教育课程(实验)计划设置表

注:1.表格内为各门课的周课时数,九年总课时按每学年35周上课时间计算。

2.3-6年级英语课程按长短课时安排,每周一节长课时,2节短课时,短课时20—25分钟,长短课时合并计算为2课时。

3.7—9年级选择综合课程的学校,学校课程为559节,选择分科课程的为593节。

户口迁移申请书

xx派出所:

本人xxx,男,身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxx,现住xx省xx市xx区xxx号,于xx年xx月xx日与xx市xx区xx村xx号居民(女,身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxx,登记结婚,结婚后双方都在xxx生活,为方便生活,特申请将配偶xxx的户口从xx市xxx区xx村xxx号迁入本户,请予以批准!

此致!

申请人:

年月日。

义务教育课程设置实验方案根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和《基础教育课程改革纲要(试行)》构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系的要求,设置义务教育阶段的课程。

课程设置应体现义务教育的基本性质,遵循学生身心发展规律,适应社会进步、经济发展和科学技术发展的要求,为学生的持续、全面发展奠定基础。

一、培养目标。

全面贯彻党的教育方针,体现时代要求,使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;具有社会主义民主法制意识,遵守国家法律和社会公德;逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;具有社会责任感,努力为人民服务;具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识;具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法;具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、课程设置的原则1.均衡设置课程根据德智体美等方面全面发展的要求,均衡设置课程,各门课程比例适当,并可按照地方、学校实际和学生的不同需求进行适应调整,保证学生和谐、全面发展;依据学生身心发展的规律和学科知识的内在逻辑,义务教育阶段九年一贯整体设置课程;根据不同年龄段儿童成长的需要和认知规律,根据时代发展和社会发展对人才的要求,课程门类由低年级到高年逐渐增加。

2.加强课程的综合性注重学生经验,加强学科渗透。

各门课程都应重视学科知识、社会生活和学生经验的整合,改变课程过于强调学科本位的现象。

设置综合课程。

1-2年级设品德与生活课,3-6年级设品德与社会课,以适应儿童生活范围逐步从家庭扩展到学校、社会,经验不断丰富,社会性逐步发展;3-9年级设科学课,旨在从生活经验出发,体验探究过程,学习科学方法,发展科学精神;1-9年级设艺术课,引导学生体验、感受多种艺术,提高审美情趣。

增设综合实践活动,内容主要包括:信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践以及劳动与技术教育等。

义务教育课程设置实验方案根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和《基础教育课程改革纲要(试行)》构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系的要求,设置义务教育阶段的课程。

课程设置应体现义务教育的基本性质,遵循学生身心发展规律,适应社会进步、经济发展和科学技术发展的要求,为学生的持续、全面发展奠定基础。

一、培养目标。

全面贯彻党的教育方针,体现时代要求,使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;具有社会主义民主法制意识,遵守国家法律和社会公德;逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;具有社会责任感,努力为人民服务;具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识;具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法;具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、课程设置的原则1.均衡设置课程根据德智体美等方面全面发展的要求,均衡设置课程,各门课程比例适当,并可按照地方、学校实际和学生的不同需求进行适应调整,保证学生和谐、全面发展;依据学生身心发展的规律和学科知识的内在逻辑,义务教育阶段九年一贯整体设置课程;根据不同年龄段儿童成长的需要和认知规律,根据时代发展和社会发展对人才的要求,课程门类由低年级到高年逐渐增加。

2.加强课程的综合性注重学生经验,加强学科渗透。

各门课程都应重视学科知识、社会生活和学生经验的整合,改变课程过于强调学科本位的现象。

设置综合课程。

1-2年级设品德与生活课,3-6年级设品德与社会课,以适应儿童生活范围逐步从家庭扩展到学校、社会,经验不断丰富,社会性逐步发展;3-9年级设科学课,旨在从生活经验出发,体验探究过程,学习科学方法,发展科学精神;1-9年级设艺术课,引导学生体验、感受多种艺术,提高审美情趣。

增设综合实践活动,内容主要包括:信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践以及劳动与技术教育等。

义务教育课程设置实验方案根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和《基础教育课程改革纲要(试行)》构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系的要求,设置义务教育阶段的课程。

课程设置应体现义务教育的基本性质,遵循学生身心发展规律,适应社会进步、经济发展和科学技术发展的要求,为学生的持续、全面发展奠定基础。

一、培养目标。

全面贯彻党的教育方针,体现时代要求,使学生具有爱国主义、集体主义精神,热爱社会主义,继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统;具有社会主义民主法制意识,遵守国家法律和社会公德;逐步形成正确的世界观、人生观、价值观;具有社会责任感,努力为人民服务;具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识;具有适应终身学习的基础知识、基本技能和方法;具有健壮的体魄和良好的心理素质,养成健康的审美情趣和生活方式,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

二、课程设置的原则1.均衡设置课程根据德智体美等方面全面发展的要求,均衡设置课程,各门课程比例适当,并可按照地方、学校实际和学生的不同需求进行适应调整,保证学生和谐、全面发展;依据学生身心发展的规律和学科知识的内在逻辑,义务教育阶段九年一贯整体设置课程;根据不同年龄段儿童成长的需要和认知规律,根据时代发展和社会发展对人才的要求,课程门类由低年级到高年逐渐增加。

2.加强课程的综合性注重学生经验,加强学科渗透。

各门课程都应重视学科知识、社会生活和学生经验的整合,改变课程过于强调学科本位的现象。

设置综合课程。

1-2年级设品德与生活课,3-6年级设品德与社会课,以适应儿童生活范围逐步从家庭扩展到学校、社会,经验不断丰富,社会性逐步发展;3-9年级设科学课,旨在从生活经验出发,体验探究过程,学习科学方法,发展科学精神;1-9年级设艺术课,引导学生体验、感受多种艺术,提高审美情趣。

增设综合实践活动,内容主要包括:信息技术教育、研究性学习、社区服务与社会实践以及劳动与技术教育等。

教育部《义务教育课程设置实验方案》试卷

一、填空

1.根据_________________________和_________________________构建符合素质教育要求的新的基础教育课程体系的要求,设置义务教育阶段的课程。

课程设置应体现义务教育的基本性质,遵循学生________规律,适应________、___ _______和____________的要求,为学生的_____、______发展奠定基础。

2.根据________等方面全面发展的要求,______设置课程,各门课程比例适当,并可按照地方、学校实际和学生的________进行适度调整,保证学生_____、全面发展。

3.依据学生________的规律和_________的内在逻辑,义务教育阶段________整体设置课程。

4.根据不同年龄段儿童成长的_____和_____规律,根据_____发展和_____发展对______的要求,课程门类由____年级到____年级逐渐增加。

5.注重_____经验,加强____渗透。

各门课程都应重视________、________和__ _________的整合,改变课程过于强调学科本位的现象。

6.设置____课程:一至二年级设品德与______课,三至六年级设品德与_____课,旨在适应儿童生活范围逐步从_____扩展到_____、______,经验不断丰富以及社会性逐步发展;六至九年级设_____课,旨在从_____经验出发,让学生体验探究过程,学习_____方法,形成_____精神;一至九年级设_____课,旨在丰富学生的艺术经验,发展_____美、_____美、_____美的能力,提高_____情趣。

7.增设________活动,内容主要包括:_____技术教育、______学习、社区____ _与社会______以及_____与技术教育等。

使学生通过亲身实践,发展____与___ __信息的能力、_____运用知识解决问题的能力以及______与______的能力,增强____________,并逐步形成________与_________。

7.国家通过设置供选择的分科或_____课程,提供各门课程课时的________和地方、学校______开发或选用课程的空间,增强课程对地方、学校、学生的适应性,鼓励各地发挥_______,办出_______的学校。

8.在达到九年义务教育基本要求的前提下,农村普通中学试行“________”教育,形成有农村特点的学校课程结构。

城市普通中学也要逐步开设________课程。

9. 九年总课时按每学年平均____周上课时间计算。

10. 综合实践活动主要包括:________教育、_________学习、______________ _____以及____________教育。

11.省级教育行政部门可根据本省(自治区、直辖市)不同地区____、_____、_ _____发展的实际情况,制定不同的课程计划;学年课时总数和周课时数应控制在国家所规定的______;根据教育部关于地方课程、学校课程管理与开发的指导意见,提出本省(自治区、直辖市)地方课程、学校课程管理与开发的具体要求,报教育部_______。

学校、_______教学点、______小学等学校的课程设置,由省级教育行政部门自主决定。

13.每学年上课时间____周。

学校机动时间_____周,由学校视具体情况自行安排,如学校传统活动、______、运动会、______等。

复习考试时间____周(初中最后一年的第二学期毕业复习考试时间增加___周)。

寒暑假、国家法定节假日共____周。

14.晨会、______、科技____活动等,由学校自主安排。

活动是国家规定的必修课,其具体内容由地方和学校根据教育部的有关要求自主开发或_____。

综合实践活动的课时可与地方、学校自主使用的课时结合在一起使用,可以____安排,也可以_____安排。

为培养学生的_________和_______ __,各门课程普遍增加了实践活动。

学校在做学年教学安排时,应根据活动的_ ____和内容,统筹合理安排。

16.初中阶段的学校在选择分科与综合相结合的课程时,若选择科学、历史、地理,可相应减少________的内容;若选择历史与社会、生物、物理、化学,则应参照相关课程标准安排________的内容。

17.各门课程均应结合本学科特点,有机地进行________教育。

环境、_____、国防、______等教育也应渗透在相应课程中进行。

18.一至六年级设______课,七至九年级设_____与_____课,均应贯彻"_______ "的原则。

七至九年级体育与健康课程标准中要求的健康知识,应在学生进行相关体育活动时,使学生了解,但不得组织______。

19.小学开设英语课程的起始年级一般为____年级。

各省级教育行政部门可结合实际,确定本地区小学开设英语课程的工作目标和步骤。

20.初中阶段开设外语课程的语种,可在_____、_____、_____等语种中任选一种。

外国语学校或其他有条件的学校可开设第____外语。

_____地区的中小学校,外语课程的设置由______教育行政部门决定。

二、填表并填空

表一:义务教育课程设置表

表二:义务教育课程设置及比例

表一为义务教育阶段_______年级的课程设置,表二为义务教育阶段各年级_____课时数、_ ______课时数、______总课时数和各门课程课时比例,每门课的课时比例有一定______幅度。

地方与学校课程的课时和综合实践活动的课时共占总课时的________。

三、简答题

请写出教育部《义务教育课程设置实验方案》中的培养目标。