2016-8 中国法制史大纲

- 格式:doc

- 大小:81.50 KB

- 文档页数:5

《中国法制史》课程教学大纲一、课程的目的、要求和任务中国法制史是研究中国法律制度产生、发展和演变规律的一门学科。

它既是法学体系的一个基础理论学科,又是历史学的一个重要分支。

本课程的教学目的是通过了解我国法制历史的变迁,系统的掌握中国法制发展的规律,认清中国法制发展的趋势,加深对中国当代法学的理解,从而对中国法治建设的语式、路径、方法等问题进行深层次的思考。

学习中国法制史应以马克思主义为指导,把握中国特色;了解社会背景;科学地解决史论关系;客观、理性地理解法制历史。

通过本课程的学习,学生应掌握我国各个历史时期的立法活动,立法成果,法律原则,法制特点;了解我国各个历史时期的司法状况,包括各种类型政权的司法机关,司法体制,诉讼制度,狱政管理等;理解我国各个时期产生过的有重要影响的法律思想。

二、大纲基本内容及学时分配绪论【教学重点和难点】研究中国法制史的方法。

【教学内容】一、“中国法制史”的概念二、中国四千年法制发展概述三、中国法制史学科的发展四、学习中国法制史应该注意的问题【思考题】1、中国法制史的研究对象是什么?2、中国法制发展的基本线索及基本特点是什么?第一章夏商法律制度【教学重点和难点】中国古代法起源的历史途径、主要特点及其形成原因;夏商早期法制的基本内容与主要特点。

【教学内容】第一节中国法的起源一、中国法起源的几种观点二、早期“刑”、“法”、“律”的内涵及演变第二节夏代的法律制度一、“天讨”、“天罚”的神权政治法律观二、《禹刑》三、罪名和刑罚四、监狱第三节商朝的法律制度一、法律思想的发展二、主要法律形式及罪名、刑罚三、司法机关与神明裁判【思考题】1、简述中国法的起源。

2、简述早期中国法的特点。

3、简述夏、商法律的基本内容。

4、简述夏商法制中的神权法思想。

第二章西周时期的法律制度【教学重点和难点】“明德慎罚”法律思想的产生及其内容;周礼、《吕刑》及礼与刑的关系;宗法等级制度与刑事、民事法律内容;司法机关体系的建立和诉讼审判制度的特色。

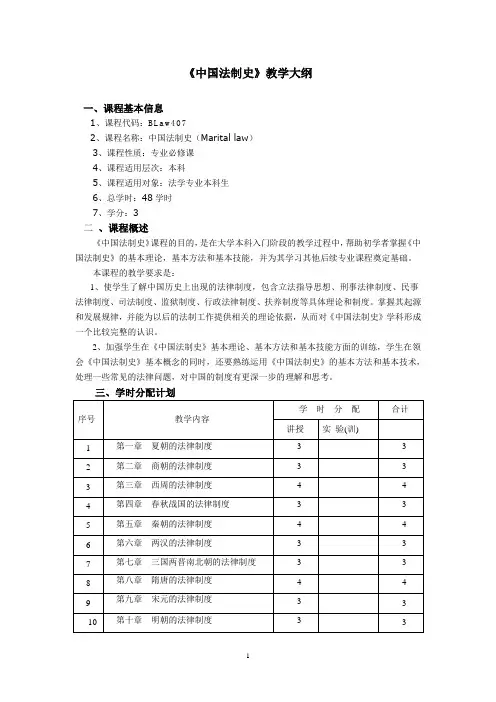

《中国法制史》教学大纲一、课程基本信息1、课程代码:B L a w4072、课程名称:中国法制史(Marital law)3、课程性质:专业必修课4、课程适用层次:本科5、课程适用对象:法学专业本科生6、总学时:48学时7、学分:3二、课程概述《中国法制史》课程的目的,是在大学本科入门阶段的教学过程中,帮助初学者掌握《中国法制史》的基本理论,基本方法和基本技能,并为其学习其他后续专业课程奠定基础。

本课程的教学要求是:1、使学生了解中国历史上出现的法律制度,包含立法指导思想、刑事法律制度、民事法律制度、司法制度、监狱制度、行政法律制度、扶养制度等具体理论和制度。

掌握其起源和发展规律,并能为以后的法制工作提供相关的理论依据,从而对《中国法制史》学科形成一个比较完整的认识。

2、加强学生在《中国法制史》基本理论、基本方法和基本技能方面的训练,学生在领会《中国法制史》基本概念的同时,还要熟练运用《中国法制史》的基本方法和基本技术,处理一些常见的法律问题,对中国的制度有更深一步的理解和思考。

三、学时分配计划四、教学内容第一章夏朝的法律制度教学目的与要求:1.了解中国法律产生的原因及其过程;2.了解夏朝法律制度的概况重点难点:夏朝法律制度的主要内容;奴隶制五刑制度教学难点:中国法律起源的特点、产生的原因教学学时:3 学时教学内容:一、夏朝的建立和国家的产生二、法律的起源三、我国古籍对刑、法、律的释义及其运用四、夏朝的主要立法五、夏朝法律制度的内容六、夏朝法律制度的内容七、夏朝的监狱制度第二章商朝的法律制度教学目的与要求:1、了解商朝法律制度的概况2、理解神权法思想教学重点和难点:神权法思想;商朝法律制度;神明裁判教学学时:3学时教学内容:一、神权法思想二、汤刑三、刑事法律制度四、婚姻与继承制度五、神明裁判六、监狱制度第三章西周的法律制度教学目的与要求:1、了解西周法律制度的概况2、掌握立法指导思想教学重点和难点:立法指导思想;西周的法律制度教学学时:4学时教学内容:一、周公制礼二、立法指导思想三、主要立法四、西周的法律形式五、刑事法律制度六、民事法律制度七、婚姻与继承制度八、司法制度九、监狱制度第四章春秋战国的法律制度教学目的与要求:1、了解张国时期的法律制度的概况2、熟悉成文法的公布3、了解战国时期法律制度的变革教学重点和难点:成文法的公布;战国时期法律制度的变革教学学时:3学时教学内容:一、春秋时期成文法的公布二、战国时期法律制度的变革第五章秦朝的法律制度教学目的与要求:1、了解秦朝法律制度的概况2、掌握立法指导思想3、熟悉秦朝的法律形式教学重点和难点:立法指导思想;法律制度;法律形式教学学时:4学时教学内容:一、立法指导思想二、立法活动与云梦秦简的发现三、主要立法四、法律形式五、刑事法律制度六、经济立法七、司法制度八、监狱制度第六章两汉的法律制度教学目的与要求:1、了解法律制度的概况2、掌握立法指导思想3、熟悉法律形式4、掌握法律儒家化的表现和意义教学重点和难点:立法指导思想;法律制度;法律形式;汉朝法律开始儒家化教学学时:4学时教学内容:一、立法指导思想二、主要立法三、法律形式四、刑事法律制度五、民事法律制度六、经济法律制度七、司法制度八、汉朝法律开始儒家化第七章三国两晋南北朝的法律制度教学目的与要求:1、了解法律制度的概况2、掌握法律内容的发展变化3、熟悉司法制度的发展变化教学重点和难点:法律内容的发展变化;法律制度;主要立法;司法制度的发展变化教学学时:4学时教学内容:一、律学的发展二、三国时期的主要立法三、两晋时期的主要立法四、南北朝时期的主要立法五、法律内容的发展变化六、司法制度的发展变化第八章隋唐的法律制度教学目的与要求:1、了解法律制度的概况2、掌握立法指导思想3、熟悉法律形式4、掌握唐朝的法制的主要特点和历史地位教学重点和难点:立法指导思想;法律制度;法律形式;唐朝法制的主要特点和历史地位教学学时:4学时教学内容:一、主要立法二、隋朝法制的基本内容三、唐朝的立法思想四、唐朝的主要立法五、唐朝的法律形式六、刑事法律制度七、民事法律制度八、经济法律制度九、唐朝的行政法律制度十、司法制度十一、唐朝法制的主要特点十二、唐朝法制的历史地位第九章宋元的法律制度教学目的与要求:1、了解法律制度的概况2、掌握立法指导思想3、熟悉法律形式教学重点和难点:立法指导思想;法律制度;法律形式教学学时:3学时教学内容:一、立法指导思想二、主要立法及法律形式三、宋代法律内容的主要发展变化四、宋代的司法制度五、元代的立法指导思想及主要立法六、元代的法制的主要特点七、司法制度第十章明朝的法律制度教学目的与要求:1、了解法律制度的概况2、掌握立法指导思想3、熟悉法律形式教学重点和难点:立法指导思想;法律制度;法律形式;教学学时:3学时教学内容:一、立法指导思想二、主要立法三、法律形式四、刑事法律制度五、民事法律制度六、经济法律制度七、司法制度第十一章明朝的法律制度教学目的与要求:1、了解法律制度的概况2、掌握立法指导思想3、熟悉法律形式教学重点和难点:立法指导思想;法律制度;法律形式;法律对资本主义萌芽的扼制教学学时:3学时教学内容:一、立法指导思想二、大清律的制定三、各部院则例四、《大清会典》五、适用于少数民族聚居区的法规六、清朝法律的主要内容和特点七、清朝法律法律对资本主义萌芽的扼制八、司法制度第十二章鸦片战争后清朝的法律制度教学目的与要求:1、掌握清政府的预备立宪2、了解清政府的立法情况3、熟悉清政府的司法制度教学重点和难点:预备立宪;法律制度教学学时:3学时教学内容:一、清政府的预备立宪二、清政府的立法情况三、清政府的司法制度第十三章太平天国的法律制度教学目的与要求:1、了解主要制度2、掌握法制特点教学重点和难点:法律制度;法制特点教学学时:3学时教学内容:一、主要制度二、行政制度三、经济制度四、婚姻制度五、社会制度六、刑事制度七、司法制度八、法制特点第十四章中华民国时期的法律制度教学目的与要求:1、了解南京临时政府的法律制度2、了解北京政府的法律制度3、了解南京国民政府的法律制度教学重点和难点:南京临时政府的法律制度;北京政府的法律制度教学学时:3学时教学内容:一、南京临时政府的法律制度二、北京政府的法律制度三、南京国民政府的法律制度第十五章的法律制度教学目的与要求:1、了解工农民主政权的法律制度2、了解抗日民主政权的法律制度3、了解解放区人民民主政权的法律制度教学重点和难点:工农民主政权的法律制度;抗日民主政权的法律制度教学学时:3学时教学内容:一、工农民主政权的法律制度二、抗日民主政权的法律制度三、解放区人民民主政权的法律制度五、考核的内容及要求1.课程考核应掌握的知识点和技能:见上述各章节2.考试形式:闭卷3.试卷结构:按学院规定六、教材和参考文献(一)教材:《中国法制史》,蒲坚主编,高等教育出版社,2014年版。

中国法制史教学大纲一、引言中国法制史作为法学专业的重要课程之一,旨在介绍中国法律制度的演变和发展历程。

通过对中国法制史的学习,学生将了解到中国法律制度的起源、传承与变革,进一步提高对中国法律文化的理解和认识。

二、课程目标通过本课程的学习,学生应能够:1. 掌握中国法制史的基本概念和重要事件;2. 理解中国法律制度的演进过程,并能分析其背后的社会、政治和文化背景;3. 辨析不同历史时期的法律体系特点,并对其进行比较和评价;4. 培养批判思维和独立分析能力,能够就中国法律制度的发展问题提出自己的见解和观点。

三、教学内容1. 中国古代法律制度- 夏商周法律制度- 秦汉法制变革- 隋唐法典与法律学派- 宋元法律制度演进2. 中国近现代法律制度- 明清法律制度演进- 清末维新法制改革- 民国法律体系的建立与演变- 中华人民共和国成立与法制建设3. 中国特色社会主义法律制度- 中共党的领导下的社会主义法制建设- 中国特色社会主义法律体系的形成与发展- 全面依法治国的历史机遇与法律改革四、教学方法1. 授课- 通过讲授法制史的重要事件和理论,引导学生了解法律制度演进的演变过程;- 利用案例分析,深入剖析历史时期的法律问题和制度变革;- 结合多媒体和文献资料,展示丰富的历史文化背景,使学生全面认识中国法律制度的多样性。

2. 小组讨论- 设立小组讨论环节,促进学生互动、交流与合作;- 启发思考,培养学生批判思维和独立分析能力,引导他们对历史事件展开思考和讨论。

3. 阅读和研究- 鼓励学生通过阅读相关文献和研究资料,拓宽自己对中国法制史的理解;- 提供自主学习的机会,引导学生进行独立研究,完成课程作业和论文。

五、教学评价1. 考试- 设立闭卷考试,测试学生对重要事件、人物和理论的掌握程度;- 要求学生能够分析和评价历史时期的法律制度问题。

2. 作业与论文- 布置小组作业,要求学生进行案例分析和讨论,展示批判性思维;- 鼓励学生撰写论文,对中国法制史的某一时期或特定问题进行深入研究和分析。

《中国法制史》考试大纲第一章夏商法律制度一、中国法律的起源中国法律起源的特点。

二、立法概况“禹刑”;“汤刑”。

三、刑事法制墨;劓;剕;宫;大辟。

四、司法制度天罚神判;监狱。

第二章西周时期的法律制度一、立法概况“明德慎罚”的立法指导思想;吕刑;九刑;周公制礼;礼与刑的关系;宗法制度。

二、刑事法制主要刑法原则;刑罚体系;主要罪名。

三、民事法制所有权;婚姻制度;家庭、继承制度。

四、司法制度大司寇;“狱”与“讼”;“五听”;“五过”;监狱。

第三章春秋战国时期的法律制度一、成文法的公布郑国“铸刑书”;邓析作“竹刑”;晋国“铸刑鼎”。

二、成文法公布引起的争论三、公布成文法的历史意义四、战国时期立法指导思想法家五、《法经》《法经》的制定过程;主要内容;历史地位。

六、商鞅变法变法内容;历史意义。

第四章秦代的法律制度一、立法概况律;令;法律答问;封诊式;廷行事。

二、刑事法制主要罪名;刑罚体系;定罪量刑的原则。

三、民事法制民事权利主体;所有权;婚姻制度。

四、行政法制行政管理体制;官吏管理制度。

五、司法制度中央司法机关;“公室告”与“非公室告”;诉讼原则;监狱管理。

第五章汉代法律制度一、立法概况立法指导思想;“约法三章”;《九章律》与“汉律六十篇”;律、令、科、比;以经注律。

二、刑事法制文帝、景帝时期的刑制改革;上请;“亲亲得相首匿”;主要罪名。

三、司法制度告劾与乞鞫;“《春秋》决狱”;秋冬行刑。

第六章三国两晋南北朝法律制度一、立法概况曹魏《新律》;《晋律》;《北魏律》;《北齐律》;《麟趾格》与《大统式》。

二、刑事法制八议入律;“准五服以制罪”;官当制度;“重罪十条”;封建五刑制度的初步形成。

三、司法制度中央司法机关的变化;登闻鼓直诉制度;死刑复奏制度的确立;刑讯制度化。

第七章隋唐代法律制度一、立法概况隋朝《开皇律》、《大业律》。

唐朝立法指导思想;律、令、格、式及其相互关系;《永徽律疏》(《唐律疏议》);《唐六典》;唐律的特点与历史地位。

《中国法制史》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:16011603课程名称:中国法制史英文名称:Chinese Legal History课程类别:学科基础课学时: 3学时/周学分:3适用对象: 法学本科考核方式:考试先修课程:法理学、宪法、行政法、民商法、经济法、民事刑事诉讼法二、课程简介中文简介:《中国法制史》是教育部规定的法学本科学生应学习的十四门核心课之一,为必修课。

开设对象是本科三年级第一学期的学生。

《中国法制史》指导思想是:通过对中国近五千年的法律发展历史的学习,了解我国法制历史的变迁,从而系统的掌握中国法制发展的规律,认清中国法制发展的趋势,加深对中国当代法学的理解.English introduction: Chinese Legal History is one of the fourteenth legal core and compulsory courses stipulated by the Ministry of Education. It is opened for the junior in the first semester.The guiding ideology of this course is: through studying this course, the students should know the change of Chinese Legal History, master the regularity of Chinese legal development, know clearly the trend of Chinese law and deepen understanding the Chinese contemporary law.三、课程性质与教学目的《中国法制史》是教育部规定的法学本科学生应学习的十四门核心课之一,为必修课。

中国法制史大纲第一节中国法的起源一、中国国家与法起源于夏朝二、中国国家与法起源的特点第二节法制指导思想一、夏、商法制指导思想(一)王权神授(二)天讨与天罚二、西周法制指导思想(一)“以得配天”(二)“明德慎罚”(三)“刑罚世轻世重”(四)西周法制指导思想的影响三、春秋时期的法制指导思想第三节立法活动一、夏、商立法概况(一)“禹刑”(二)“汤刑”二、西周立法概况(一)周公制礼(二)西周时期的“礼”(三)吕刑(四)九刑(五)遗训、殷彝三、春秋时期的立法概况(一)郑国“铸刑书”(二)邓析的“竹刑”(三)晋国“铸刑鼎”(四)公布成文法的历史意义第四节刑事法律制度一、罪名(一)夏、商的主要罪名(二)西周的主要罪名二、刑罚(一)“五刑”(二)其他刑罚三、刑罚适用原则(一)老幼犯罪减免刑罚原则(二)区分故意与过失、惯犯与偶犯原则(三)罪疑从轻、罪疑从赦原则(四)宽严适中原则四、礼刑关系(一)西周的礼刑一般关系(二)“礼不下庶人,刑不上大夫”第五节民事法律制度一、所有权与契约(一)所有权(二)契约二、婚姻(一)婚姻原则(二)“六礼”(三)“七出”与“三不去”三、宗法继承(一)西周的宗法制度(二)宗法制下的继承第六节司法制度一、司法机构(一)中央司法机关(二)地方司法机关二、诉讼制度(一)天罚与神判(二)“狱”与“讼”(三)“五听”(四)“读鞫”与“乞鞫”(五)“三刺”三、监狱制度(一)监狱名称(二)监狱管理第一节法制指导思想一、战国时期法家的法制思想(一)“以法治国”(二)“刑无等级”(三)“行刑重轻”(四)“法布于众”二、秦朝的法制指导思想(一)“法令由一统”(二)“以法为本”、“凡事皆有法式”(三)弃礼任法,峻法严刑三、汉朝的法制指导思想(一)“与民休息”、“宽省刑法”(二)“礼法并用”、“德主刑辅”四、三国、两晋、南北朝的法制指导思想第二节立法活动一、战国时期的立法概况(一)《法经》(二)商鞅变法二、秦朝立法概况(一)主要法律形式(二)睡虎地秦墓竹简三、汉朝立法概况(一)主要法律形式(二)“约法三章”(三)汉律六十篇四、三国、两晋、南北朝立法概况(一)三国对汉律的沿用与改革(二)《晋律》与张、杜注律(三)南朝对《晋律》的沿用与删改(四)《北魏律》(五)《北齐律》(六)三国、两晋、南北朗法律形式的变化五、法律的儒家化(一)“三纲”的法律化(二)汉代刑罚适用原则的儒家化(三)“八议”、“官当”、“准五服以制罪”第三节刑事法律制度一、罪名(一)侵犯皇帝人身、权力及尊严方面的罪名(二)危害专制集权与封建政权方面的罪名(三)官吏渎职方面的罪名(四)侵犯生命与财产安全方面的罪名(五)“重罪十条”二、刑罚(一)秦、汉的主要刑罚(二)汉化文帝、景帝的刑制改革(三)三国、两晋、南北朝的刑制改革三、刑罚适用原则(一)秦朝的刑罚适用原则(二)汉朝的刑罚适用原则(三)二国、两晋、南北朝的刑罚适用原则第四节民事经济法律制度一、民事法律制度(一)民事权利主体与民事行为能力二)所有权(三)婚姻家庭与继承二、经济法律制度(一)农牧业管理与自然资源保护(二)官营手工业管理(三)市场与货币管理第五节司法制度一、司法机构(一)中央司法机构(二)地方司法机构二、诉讼制度(一)起诉(二)审判(三)录闪(四)死刑复奏制度的确立三、“春秋决狱”第一节法制指导思想一、唐朝法制指导思想(一)“德本刑用”(二)宽简、稳定、划一二、宋朝法制指导思想(一)强化中央集权(二)重典治“贼盗”第二节立法活动一、隋朝立法概况(一)《开皇律》(三)《大业律》二、唐朝立法概况(一)法律形式(二)《武德律》与《贞观律》(三)《永徽律疏》(四)《开元律疏》(五)《唐六典》(六)唐律的特点(七)唐律的历史地位与影响三、宋朝立法概况(一)法律形式(二)《宋刑统》(三)编敕活动(四)编例活动(五)《盗贼重法》第三节刑事法律制度一、罪名(一)“十恶”(二)隋唐时期的其他罪名(三)宋朝的主要社会犯罪二、刑罚(一)“五刑”(二)宋朝刑罚制度的变化三、刑罚适用的原则(一)区分公罪与私罪(二)关于共同犯罪与合并论罪(三)自首原则与类推原则(四)老幼废疾者减刑原则(五)累犯加重原则(六)特权原则(七)化外人处罚原则第四节民事经济法律制度一、民事法律制度(一)所有权(二)债权(三)婚姻与继承二、经济法律制度(一)官营专卖(二)财政立法第五节司法制度一、司法机关(一)中央司法机关(二)地方司法机关二、诉讼制度(一)起诉(二)审判(三)上诉、复审与死刑复核(四)刑罚执行程序第一节法制指导思想一、元朝的法制指导思想(一)“附会汉法”(二)“分而治之”二、明朝的法制指导思想(一)“刑乱国用重典”(二)“重典治吏”三、清朝的法制指导思想(一)“详译明律,参以国制”(二)“尚德缓刑”第二节立法活动一、元朝立法概况(一)元朝第一部成文法典:《至元新格》(二)体例模仿唐、宋旧律的法典:《大元通制》(三)地方政府纂集的法令法规汇编:《元典章》二、明朝立法概况(一)《大明律》明代的基本法典,历经数十年修订完成;确立了七篇的格局,对传统刑律体例予以改革。

中国法制史复习大纲中国法制史纲要中国法律的起源和夏商法律制度第一节中国法律的起源1、氏族血缘纽带随着国家的形成而更加强韧2、部落联盟首领的权威在向国家过渡的过程中日益加强3、原始的礼由习惯演化为法礼,本来是一种盛玉的器皿,即表示一个盛有双玉的奉事神和人的器皿。

指奉神之事,即祭祀。

当这种器皿广泛用于原始社会的祭祀活动后,它就成了奉神祁福的专用和祭神敬祖仪式的代名词。

我们知道随着生产力的发展,男子在生产中逐渐上升为主导地位,并形成了以男性为中心的新的家庭组织——一夫一妻的个体家庭。

这种男子在经济上优势的增长,使人们对自然力量的崇拜转为对社会力量的崇拜,妇女对丈夫的尊敬,后来扩展到夫权制大家庭的家长及其家族的祖先。

4、刑起于兵在中国古代文献中,法律最早称为刑,战争则称为兵。

刑与兵的关系也就是法律与战争的关系。

《汉书·刑法志》说:“大刑用甲兵,其次用斧钺;中刑用刀锯,其次用钻轸;薄刑用鞭扑。

大者陈之原野,小者致之市朝。

”甲兵、斧钺是兵器,也是杀俘虏的工具。

以兵器为刑具,以战场为刑场。

法、礼、律《说文解字》:法者,刑也。

平之如水,从水;廌(zhi),所以触不直者去之,从去。

律,最初上指调整乐器音调的工具。

《说文解字》:“律,均布也。

”后来,借作法律,比喻如调音律一样均平调整人们的行为归于一统,普遍适用。

律的含义又比法进了一步。

第二节夏商立法概况一、立法指导思想神权法思想作为法律的思想基础。

二、立法概况1、《禹刑》:夏朝法律的总称。

“夏有乱政而作禹刑”,是中国最早的奴隶制法。

2、《汤刑》:商朝法律的总称。

“商有乱政而作汤刑”。

第三节夏商法律的基本内容一、刑事法律(一)定罪量刑的基本原则:1、罪及本人,刑不株连的原则2、疑罪从轻的原则3、不杀无辜的原则4、过失人轻的原则(二)刑罚五刑:墨、劓、剕、宫、大辟(三)罪名 1、不孝罪 2、不从王命罪 3、危害社会,破坏秩序罪4、贼杀罪 5、不事农业罪 6、弃灰于公道罪第四节夏商的司法制度一、司法官二、诉讼审判制度:“天罚”、“神判”三、监狱制度:圜土、夏台、羑里西周法律制度第一节西周的法制思想及立法概况一、西周的立法指导思想 1、敬天保民 2、明德慎罚 3、礼治思想二、西周的立法概况1、周礼①礼由原始社会的风俗习惯演变而成,经周公制礼,在西周具有法的属性,表现为等级名份,贵贱准则②西周的礼归纳起来大致有五种,即“五礼”,吉、凶、宾、军、嘉礼。

《中国法制史》教学大纲中国法制史是法学专业理论学科的一门基本性课程,本课程以课堂讲授方法为主,同时辅之以多种教学方法,以达到增强学生对中国传统法律制度和法律文化的了解和把握,提高学生理解法律发展特殊规律的知识容量和思维能力,进一步培育学生的人文素质的教学目的。

1、本课程的重点本课程的重点是中国法制史在古代和近代两个不同的发展脉络与影响因素,相关的核心概念、制度的基本内涵与法律理论体系的内在逻辑。

具体来说,有如下五个重点:(1)、中国古代法律制度史的4000余年历史长河中的起源、发展、成熟、嬗变的基本脉络:(2)、中国法律儒家化的主要内容及发展过程,如礼法关系、德刑关系、伦理原则的法律化、古代刑罚体系、司法审判体系等;(3)、中国古代成文法律的编订形式、成文法典的主要构成要点、律学以及律例体系的形成、发展与成熟;(4)、近代中国法律制度在宪政、民法、刑法、诉讼法、司法体制方面的不同表现,中国法律从传统走向近代化的转型途径;(5)、影响中国法律在古代、近代发展、变化的主要因素,如社会经济结构、重大历史事件、国家意识形态的转变、传统哲学思维、社会文化,在孕育、塑造中国法律的特殊作用。

2、本课程的难点中国法制史是法学的基础学科,它阐明了法学各个分科历史发展的源流关系,因而较之法学分科的内容更加丰富。

中国法制史又是历史学的一个分支,属专门史,因而较之一般的历史学尤为深邃。

因此决定了研究中国法制史不仅需要文史哲方面的知识还需具备法学的功底,因而是一门艰深的学问。

从古到今研究中国法制史的学者代有人出,相关的文献、著作汗牛充栋。

(1)、中国国家和法起源的具体途径。

作为东亚地区法律制度的典型代表,中国古代法律明显不同于西方古代法律。

究其本源,还是由于中国古代国家文明起源上的特殊性决定了古代法律以礼乐刑政相辅相成的特点。

(2)、封建专制主义的政治制度二千多年来螺旋上升的基础、历史作用与深远影响。

古代中国的法律不是一成不变的,其不同历史时期法律制度上的不同体现,主要受不同时期政治文明变化的影响。

《中国法制史》课程教学大纲第一部分大纲说明一、课程的性质与地位本课程为电大法学专业开放教育本科之必修课,是法学专业的一门基础课。

二、教学目的与要求(一)目的通过本课程的学习,使学生系统地掌握中国历代法律制度的主要容,为学习好各部门法打下基础。

批判地吸收与借鉴我国历代法制中的精华,为建设具有中国特色的社会主义法制提供历史依据;提高对中国法制优越性的认识;加深对马克思主义法学基础理论的理解;更好地领会和贯彻我国的现行法;增强爱国主义精神与民族自信心。

(二)要求能够运用所学的马克思主义历史唯物主义基本原理分析中国历史上法制发展变革的原因;认识历代统治阶级如何利用法制为其统治服务,并总结其经验教训。

认识学习本门课程的意义,掌握学习方法。

三、为便于我省学员学习,电大文法部根据教材容并结合几次中央电大师资培训会议精神,将教学重点容、了解容(并非绝对)分别予以列举出来,望教师学员能在教与学中予以参考。

第二部分教学容及教学要求导论教学目的与要求:了解中国法制史研究的对象,掌握中国法制史产生、发展、变化的大致线索和学习中国法制史的目的与方法。

第一章夏朝的法律制度教学目的与要求:了解中国法律产生的原因及其过程。

重点掌握夏朝法律制度的概况。

第一节夏朝的建立和奴隶制国家与法制的产生一、夏朝建立以前的我国原始社会二、私有、阶级的产生,原始社会向阶级社会过渡三、夏朝的建立和国家的产生(一)夏朝的建立(二)国家的产生第二节法律的起源和夏朝的法律制度一、法律的起源二、我国古籍中对刑、法、律的释义及运用(一)刑(二)法(三)律三、夏朝的法律制度(一)“夏有乱政,而作禹刑”(二)“威侮五行,怠弃三正”(三)“昏、墨、贼、杀”(四)“吕命穆王,训夏赎刑”四、监狱的设立第二章商朝的法律制度教学目的与要求:1、了解商朝刑事立法的指导思想2、重点掌握商朝刑事立法的刑名、罪名和奴隶制“五刑”的确立3、重点掌握商朝继承制度前后的发展变化。

4、了解司法机关与监狱的设立情况第一节汤灭夏朝建立商朝第二节商朝的刑事立法一、刑事立法概况二、刑事立法指导思想三、刑名四、罪名第三节婚姻制度与继承制度一、婚姻制度二、继承制度第四节司法机关和监狱一、司法机关(一般了解)二、监狱(注意掌握名词的读音及写法)第三章西周的法律制度教学目的与要求西周时期,随着社会政治经济文化的发展,奴隶制法制也达到相当完备阶段,而且对以后封建法制曾产生很大影响,因此本章为重点章,要全面掌握立法概况、刑事立法、民事立法、婚姻家庭和继承立法以及司法制度的主要容。

绪论(1)中国法制史发生和发展基本线索:中国法制的雏形,宗法制的法制,封建君主专制的法制,半殖民地半封建的法制,人民民主法制(革命根据地法制)。

(2)中国古代法制的基本特点(即中华法系的主要特征):①法律以君主意志为转移;②法律以礼教为指导原则和理论基础;③法律以刑法为主;④司法从属于行政。

第一章夏、商的法律制度(1)中国法的起源:中国法起源的特点,对中国法发展的影响。

(2)夏朝法制的简况:"奉天罚罪"的法律观,"禹刑"及"肉刑"。

考试大自考站,你的自考专家!(3)商朝的神权政治与法制:"率民以事神"的法制指导思想及其主要表现、特点。

(4)商朝法律的主要内容:"天命"、"祖命"与"王命","五刑",神明裁判。

第二章西周的法律制度(1)周初法制的指导思想:其产生的历史背景,其主要内容:"敬天保民","明德慎罚","亲亲"、"尊尊"。

(2)宗法制与西周法制:宗法制的概念,宗法制的基本原则,宗法制与西周法制的关系。

(3)西周的礼与刑:"周公制礼",礼的性质、主要内容及其作用,礼与刑的关系,"出礼入刑";西周刑法的主要原则,"九刑"。

(4)西周的所有权和契约关系:土地所有权及其演变,契约关系:"质剂"、"傅别"。

(5)西周的婚姻、家庭和继承:婚姻成立的要件,"六礼";解除婚姻的要件:"七出","七出"的限制:"三不去";嫡长子继承制。

(6)西周的诉讼和审判:"狱"、"讼"有别,"五听"。

《中国法制史》课程教学大纲一、基本信息二、课程简介(不超过300字)本课程主要讲授中国历史上的法律制度发展状况,主要内容是:(1)中国各个历史时期的立法活动及立法成果,包括立法体制、立法活动、立法根据、立法技术以及由此而产生的各种形式的法律规范。

也包括非经国家机关正式制定、而曾在社会现实生活中起实际调节作用的习惯、判例,以及调节家族、乡里关系的家法族规、乡规民约等。

(2)中国各个历史时期的司法状况,包括各种类型政权的司法机关、司法体制、诉讼制度、诉讼原则、狱政管理、具体的司法活动,以及与司法相关的司法设施,如监狱、配所、公堂等。

还有典型案例。

(3)中国各个时期内各种类型政权的宏观法制状况,包括立法情况、立法与司法的联系、法律的执行情况、法制的整体社会效益等。

(4)对各个时期法律制度产生过重要影响的哲学思想、政治法律学说。

(5)中国各个历史时期内社会各个阶层的价值观念、风俗习惯以及宗教等文化传统。

通过本课程的学习,使学生系统地掌握中国历代法律制度的基本内容、主要特点、精神实质和社会作用以及产生、发展、演变的历史过程和基本规律,更好地领会和贯彻我国的现行法律;批判地吸收与借鉴我国历代法制中的精华,为建设具有中国特色的社会主义法制提供历史依据;提高对我国法制优越性的认识;加深对马克思主义法学基础理论的理解;为进一步学习法学理论和各部门法学奠定坚实的历史知识的基础;增强爱国主义精神和民族自信心。

本课程注重运用法学的理论方法研究中国历史上的法律文化现象。

学生通过学习本课程应做到能够运用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理分析中国历史上法制的发展、变革;从中国历史的具体实际出发,认识历代统治阶级如何利用法制为其统治服务,了解一代法制的兴废沿革的客观原因,并总结其经验教训;认识学习本课程的意义,掌握学习方法。

三、知识点(一)基本知识点导论1.中国法制史的概念与研究范围2.中国法制史学科的发展与研究状况第1章夏商法律制度1.中国法律起源与夏代法制简况2.商代的法律制度第2章西周时期的法律制度1.西周时期的法律概况2.西周的礼及礼刑关系3.西周时期的刑事法律制度4.西周时期的民事法律制度第3章春秋战国时期的法律制度1.春秋时期法律制度的变化2.战国时期的法律发展第4章秦朝的法律制度1.统一后的秦代法制2.秦代司法制度第5章汉代的法律制度1.汉代法制指导思想的变化2.汉代立法概况与法律形式3.汉代刑事立法4.汉代民事立法5.汉代司法诉讼制度第6章三国两晋南北朝时期的法律制度1.三国两晋南北朝时期的法律制度的主要发展变化2.魏晋律学与刑罚制度的发展变化3.三国两晋南北朝时期的司法制度第7章隋唐的法律制度1.隋代立法概况2.唐代的立法概况3.唐代行政法律规范的发展4.唐代刑事法律规范的完备5.唐代的民事经济法律规范6.唐律的基本精神与历史地位7.唐代的司法制度第8章宋辽金元时期的法律制度1.宋代的法律制度2.辽金两代立法概况及法制特点3.元代法律制度第9章明代的法律制度1.明初立法思想与立法过程2.明代法律内容的发展及其特点3.明代司法制度及其特点第10章清代的法律制度1.清代的立法概况2.清律的内容及其特点3.清代司法制度及其特点4.太平天国的法律制度第11章清末法律制度的变化1.清末立法的指导思想2.清末变法的主要内容3.清末司法制度的变化第12章中华民国南京临时政府的法律制度1.民国初期的法律思想2.南京临时政府时期的主要宪政立法3.南京临时政府的其他革命法规4.南京临时政府的司法制度第13章中华民国北京政府的法律制度1.中华民国北京政府的立法思想2.中华民国北京政府的宪法和宪法性文件3.中华民国北京政府的主要法规4.中华民国北京政府的司法制度第14章中华民国国民政府的法律制度1.广州武汉国民政府时期的法律制度2.南京国民政府的立法思想与法律体系3.南京国民政府的六法4.南京国民政府的司法制度第15章革命根据地新民主主义的法律制度1.革命根据地的法制建设概况及立法指导思想2.革命根据地的宪法性文献3.革命根据地的刑事立法4.革命根据地的土地立法5.革命根据地的民事立法6.革命根据地的司法制度(二)重要知识点先秦法制思想(以德配天、明德慎罚、德主刑辅),出礼入刑。

中国法制史自学考试大纲一、课程性质与学习目的课程的性质:中国法制史是一门十分重要的基础性法学学科,即是全国高等教育自学考试法律专业的必修课程,也是我国高等学校法律专业的核心课程与基础课程和国家司法考试的必考科目。

作为一门学科,中国法制史的任务是研究中国法制史研究中国法律制度的起源,各个时期和各种类型法律制度的性质、内容、特点和作用,总结其发展演变规律,总结历史经验,从而为全面深入地认识和正确评价现实的法律制度提供理论上的帮助,为现代法制建设提供服务。

开设此课程,可使学生系统地分析研究中国古代法律制度及其与其他文化现象之间的关系,从而为学生学习法学理论和部门法学提供背景知识,为此加深了对我国现行法律的理解。

特点:中国法制史是一门历史学和法学的交叉学科。

因此,学习《中国法制史》,要有较好的法律基础和扎实、深厚的史学功底,还要有较好的古汉语水平和较好的法律知识。

目的:通过指导读者了解中国法制的历史演变过程,熟悉中国法制史的主要内容,把握法律制度的基本规律,继承遗产,以史为鉴,发扬优秀传统,推进现代法制进程。

设置本课程的基本要求一、法律制度是一种历史现象,法律制度有着自身演变的规律,本课程严格依据历史发展线索,以历史唯物主义为指导,将内容分为九章,力求反映历史发展的整体性,掌握各时期各主要法律制度的基本内容。

二、了解和掌握各个朝代的立法制度、刑事法律制度、民事法律制度、行政法律制度、经济法律制度、司法制度等的主要规定、历史特点、沿革关系和历史作用,力求反映每个时期法律制度的全面性。

三、中国法制史源远流长,通过学习,要求学生全面了解中国法律制度的演变情况,探讨法律发展规律,总结历史经验,培养运用法制史知识解决实际问题的能力,以史为鉴,推陈出新。

二、课程内容与考核目标导论学习目标和要求:了解中国法制史学科的形成与发展,及其研究范围,掌握中国传统法制的主要特点及其掌握本课程的学习目的和学习方法。

课程内容:中国法制史是研究中国历代法律制度产生、发展、实施、作用、特点、本质及其演变规律的学科。

大纲第二编中国法制史第一章先秦时期的法律制度第一节夏商法制概况一、夏代法制概况(一)“天讨”、“天罚”的自然法律观(二)“禹刑”(三)罪名与刑罚(四)监狱二、商代法制概况(一)“汤刑”(二)罪名与刑罚第二节西周法律制度一、西周时期法律思想的发展(一)“以德配天”说(二)“明德慎罚”的法治主张二、西周时期的法律形式(一)“周公制礼”(二)“吕刑”三、礼及礼刑关系(一)“礼”的渊源与发展(二)周礼的性质与作用(三)“礼”与“刑”的关系四、刑法制度(一)主要罪名(二)主要刑罚(三)主要刑法原则与刑事政策五、民事法律制度(一)民事制度(二)婚姻制度六、司法诉讼制度(一)司法机构(二)诉讼制度第三节春秋战国时期的法律制度一、春秋时期的法制变革(一)公布成文法的主要活动(二)公布成文法的历史意义二、战国时期的主要变法活动及其成果(一)《法经》的主要内容及历史地位(二)商鞅变法与秦国法制的发展第二章秦代法律制度第一节法制概况一、法制指导思想与基本特点二、主要法律形式三、睡虎地秦墓竹简的主要内容第二节刑法制度一、刑罚种类(一)死刑(二)身体刑(三)徒刑(四)流刑(五)财产刑(六)身份刑二、定罪量刑的主要原则第三节司法诉讼制度一、司法机关(一)皇帝掌握最高司法审判权(二)廷尉是中央司法审判机关,执掌中央司法审判权(三)地方设郡、县两级,郡守、县令执掌地方司法审判权二、诉讼程序和审判制度(一)告诉(二)审理三、监察制度第三章汉代法律制度第一节立法概况一、立法指导思想(一)“与民休息”、“宽省刑罚”的指导思想(二)“礼法并用”、“德主刑辅”的指导思想二、主要立法与法律形式第二节文帝、景帝时期的刑制改革一、文帝时期的刑制改革二、景帝时期的刑制改革三、刑制改革的意义第三节法律内容的儒家化一、刑事法律内容维护君为臣纲,严惩危害皇帝权力、人身安全与尊严的各种犯罪,惩治“左官”、“阿党”等危害专制中央集权的各项犯罪。

上请原则、矜老恤幼原则与亲亲得相首匿原则的产生,汉代刑罚适用原则开始儒家化。

中国海洋大学本科生课程大纲

课程属性:专业知识,课程性质:选修

一、课程介绍

1.课程描述:《中国法制史》是法学专业的一门基础理论课。

2.设计思路:本课程的内容为中国历史上自夏商以来一直到新民主主义革命时期各朝代、各历史阶段的法律状况,具体为各个朝代立法、司法制度及以刑法为主的部门法的内容。

3.课程与其他课程的关系:本课程为学生学习其他部门法提供历史知识背景。

可在学习其他课程之前、之后或并行学习。

二、课程目标

中国古代法律制度中有些制度对我们今天依然有较大影响,有些对今天的法制建设仍可资借鉴。

在本课程的学习中,通过古今对比,用中国法制史的理论和知识分析现实的问题,可以让学生在温故知新的基础上开阔视野,提高自身的法学素养和专业技能。

三、学习要求

学生在课前最好对每一朝代的历史文化背景有所了解、对每一朝代的法律制度的总体框架和特点有所概括和总结,课中与任课教师一同思考每一制度背后的原因和道理,课后运用所学、以小组为单位选取自己感兴趣的某一制度、人物、案例等进行深

- 1 -

度分析和思考。

四、教学进度

- 2 -

- 3 -

- 4 -

五、参考教材与主要参考书

六、成绩评定

(一)考核方式 B :A.闭卷考试 B.开卷考试 C.论文 D.考查 E.其他

(二)成绩综合评分体系:

七、学术诚信

学习成果不能造假,如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等,均属造假行为。

他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。

本课程如有发现上述不良行为,将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长:院学术委员会签章:

- 5 -。