古诗词常见题材之赠友送别诗鉴赏

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:3

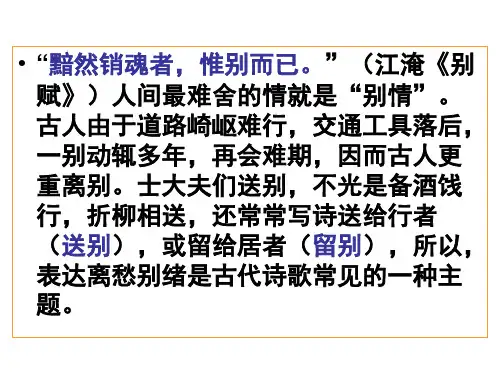

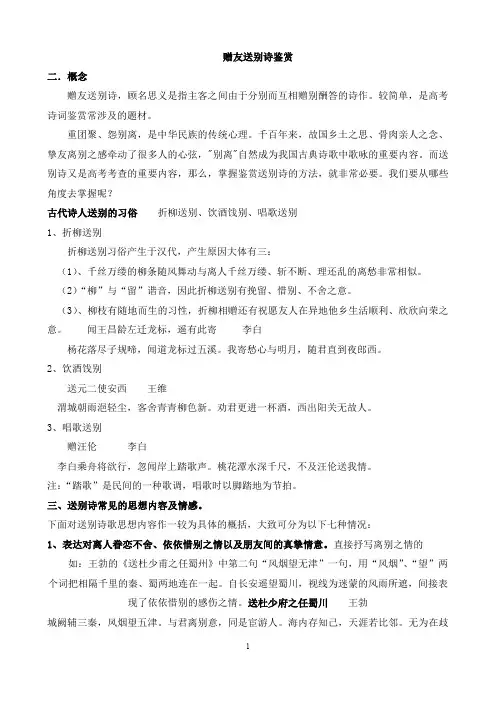

赠友送别诗鉴赏二.概念赠友送别诗,顾名思义是指主客之间由于分别而互相赠别酬答的诗作。

较简单,是高考诗词鉴赏常涉及的题材。

重团聚、怨别离,是中华民族的传统心理。

千百年来,故国乡土之思、骨肉亲人之念、挚友离别之感牵动了很多人的心弦,"别离"自然成为我国古典诗歌中歌咏的重要内容。

而送别诗又是高考考查的重要内容,那么,掌握鉴赏送别诗的方法,就非常必要。

我们要从哪些角度去掌握呢?古代诗人送别的习俗折柳送别、饮酒饯别、唱歌送别1、折柳送别折柳送别习俗产生于汉代,产生原因大体有三:(1)、千丝万缕的柳条随风舞动与离人千丝万缕、斩不断、理还乱的离愁非常相似。

(2)“柳”与“留”谐音,因此折柳送别有挽留、惜别、不舍之意。

(3)、柳枝有随地而生的习性,折柳相赠还有祝愿友人在异地他乡生活顺利、欣欣向荣之意。

闻王昌龄左迁龙标,遥有此寄李白杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

2、饮酒饯别送元二使安西王维渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更进一杯酒,西出阳关无故人。

3、唱歌送别赠汪伦李白李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

注:“踏歌”是民间的一种歌调,唱歌时以脚踏地为节拍。

三、送别诗常见的思想内容及情感。

下面对送别诗歌思想内容作一较为具体的概括,大致可分为以下七种情况:1、表达对离人眷恋不舍、依依惜别之情以及朋友间的真挚情意。

直接抒写离别之情的如:王勃的《送杜少甫之任蜀州》中第二句“风烟望无津”一句,用“风烟”、“望”两个词把相隔千里的秦、蜀两地连在一起。

自长安遥望蜀川,视线为迷蒙的风雨所遮,间接表现了依依惜别的感伤之情。

送杜少府之任蜀川王勃城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾襟⒉诗作内容以叮咛、称颂、体贴入微的宽慰、劝慰勉励友人为主,兼抒别情。

重在劝勉、鼓励、安慰的别董大(其一)高适千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

古诗词常见题材之赠友送别诗鉴赏在浩如烟海的中国古代诗歌中,送别诗是十分重要的一个内容。

古时候由于交通不便,通讯极不发达,亲人朋友之间往往一别数载难以相见,所以古人特别看重离别。

离别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,有时还要吟诗话别,因此离情别绪就成为古代文人一个永恒的主题。

送别诗是古诗词中的一个大类。

它一般是按时间地点来描写景物,表达离愁别绪,从而体现作者的思想感情。

送别诗中常用的意象:长亭、杨柳、夕阳、酒、秋等。

诗词题目往往有“赠、别、送”等字眼。

解题时要注意谁送谁,谁要走谁不走。

送别内容有写夫妻之别、亲人之别、友人之别,也有写同僚之别,甚至写匆匆过客之别。

所用的手法常常是直抒胸臆或借景抒情。

同时还要掌握其他艺术特点,有的格调豪放旷达,有的深婉含蓄,有的直露,有的蕴籍、有的用语浅近不事雕琢,却“境近意远,词浅情深”。

一、基本特点1、形式标志:标题中有“送”或“别”等字眼;2、常见意象:(1)时间(傍晚、月夜)(2)地点(长亭、渡口、古道、南浦、灞桥、劳劳亭、谢亭、灞陵亭等)(3)意象(柳树、芳草、瘦马、晚风、浊酒、笛声、远山、夕阳等)(4)曲调(杨柳曲、阳关曲、渭城曲、劳劳歌、梅花落)3、基本主题:(1)依依不舍的留念;(伤感、失落、怅然)(2)情深意长的勉励;(鼓励、劝勉、安慰)(3)坦陈心志的告白;(表心志、吐积愤)(4)别后情境的想象、担忧与对友人的思念。

4、感彩:(1)依恋与不舍——低沉哀婉,伤感惆怅;(2)安慰与祝愿——旷达刚健,乐观向上。

5、常用手法:借景抒情(寓情于景、情景交融)、对比、衬托、虚实结合、修辞(比喻、拟人、夸张、谐音、双关)手法二、鉴赏方法1、掌握送别诗的作法(结构):第一联叙题写意;第二联写人事,或叙别,或议论;第三联合写景,或带思慕之情,或说事;第四联合说何时再会,或嘱托,或期望。

第二、三联或倒乱并说亦可,但不可重复,须有次第。

末句要有理警,意味隽永为佳。

2、把握送别诗中常见意象(1)杨柳:从《诗经》中“昔我往也,杨柳依依”开始,“柳”便与离别结下了不解之缘;加上“柳”与“留”谐音,古人送别时折柳相赠,所以杨柳便成了一个离情别绪的意象。

赠友送别诗鉴赏“黯然销魂者,惟别而已。

”(江淹《别赋》)作为至情至性的诗人,面临与挚友分别时,心中会产生一种不吐不快的激情。

因此,在中国诗坛上,送别诗一直是诗家的重要题材。

赠友送别诗主要为抒写离别之情。

考察其抒情方式,有直接抒情与间接抒情两种方式。

1、直接抒情的,如唐诗人高适意境高远的七绝《别董大》:千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君!诗的前两句以粗犷笔调和白描手法,绘出一幅北国寒冬图:日暮黄昏,大雪纷飞,于北风狂吹中,唯见遥空断雁,出没寒云,使人难禁日暮天寒、游子何之之感。

以才人而沦落至此,几使人无泪可下,亦唯如此,故知己不能为之开心。

这两句以叙景而见内心之郁积,虽不涉人事,已使人如置身于风雪之中,似闻山巅水涯有壮士长啸。

联系上下文,可知诗人友情之深挚,别意之凄酸。

接着,作者以豪迈的气势,开朗的胸襟,叙写离情,激励友人,于一般的凄清缠绵、低徊留连,悲凉伤感的情调之外,创造了一种慷慨悲歌的风格,以它的真诚情谊和坚强信念为灞桥柳色和渭城风雨涂上了另一种豪放健美的色彩。

2、间接抒情的,又有多种形式。

以喻显情的,如李白景象宏阔、别情深挚的七绝《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

诗的后两句看起来是写景,但在写景中又包含了一个充满诗意的细节。

李白一直把朋友送上船,船已经扬帆远去,而他还在江边目送远去的风帆,直到帆影消失在碧空的尽头,可见目送时间之长。

帆影已经消失了,而李白还在凝望,这才注意到一江春水在浩浩荡荡地流向远远的水天交接之处。

“惟见长江天际流”,是眼前景象,可是谁又能说是单纯写景呢?李白的向往,李白对朋友的一片深情,不正体现在这富有诗意的神驰目注之中吗?诗人的心潮起伏,不正像浩浩东去的一江春水吗?借酒抒情的,如王维构思精巧、语言新鲜的七绝《送元二使安西》(又作《阳关曲》、《渭城曲》、《阳关三叠》):渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

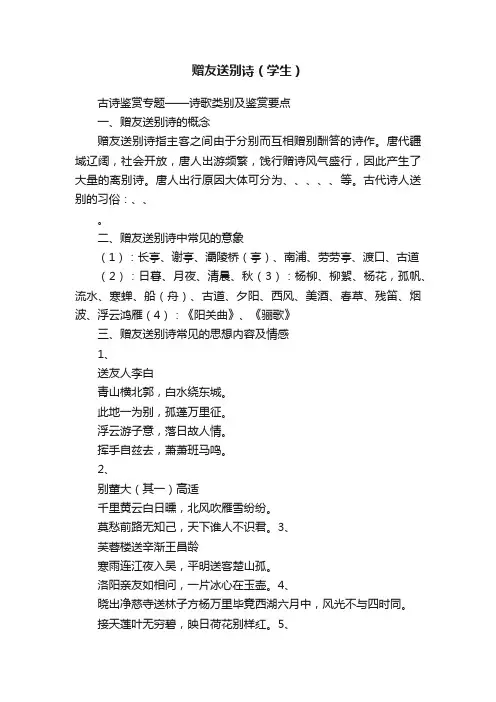

赠友送别诗(学生)古诗鉴赏专题——诗歌类别及鉴赏要点一、赠友送别诗的概念赠友送别诗指主客之间由于分别而互相赠别酬答的诗作。

唐代疆域辽阔,社会开放,唐人出游频繁,饯行赠诗风气盛行,因此产生了大量的离别诗。

唐人出行原因大体可分为、、、、、等。

古代诗人送别的习俗:、、。

二、赠友送别诗中常见的意象(1):长亭、谢亭、灞陵桥(亭)、南浦、劳劳亭、渡口、古道(2):日暮、月夜、清晨、秋(3):杨柳、柳絮、杨花,孤帆、流水、寒蝉、船(舟)、古道、夕阳、西风、美酒、春草、残笛、烟波、浮云鸿雁(4):《阳关曲》、《骊歌》三、赠友送别诗常见的思想内容及情感1、送友人李白青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

2、别董大(其一)高适千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

3、芙蓉楼送辛渐王昌龄寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

4、晓出净慈寺送林子方杨万里毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

5、于易水送人一绝骆宾王此地别燕丹,壮士发冲冠。

昔时人已没,今日水犹寒。

6、宣州谢朓楼饯别校书叔云李白弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁。

人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。

四、赠友送别诗的常见方法和技巧常用表现手法在艺术手法上大多是采用借景抒情(寓情于景、情景交融)的抒情方式,也借助于想象、联想塑造形象,或叙事抒情融为一体。

1、:一般有两种情况:①描写离别时凄凉阴冷的景物,既交代离别的地点和季节天气特点,又暗示人物悲伤的心境,渲染悲凉的气氛,奠定全诗的感情基调。

②描写绚丽明快的景色,即所谓的乐景,反衬哀情。

如高适的《送董大》中,“莫愁前路无知已,天下谁人不识君?”两句,直抒胸臆,“借他人酒杯,浇自己块垒”,表达自己虽不得意但满怀信心和力量。

高适《别董大》赏析:诗人与友人的深情离别以及对友人的豁达祝愿《别董大》两首是唐代诗人高适的代表作之一,全诗以其深沉的离别之情和磅礴的诗韵著称,堪称送别诗中的典范之作。

以下是对这首诗的详细赏析:作品原文第一首诗千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

第二首诗六翮飘飖私自怜,一离京洛十余年。

丈夫贫贱应未足,今日相逢无酒钱。

译文及注释第一首译文千里黄云遮天蔽日,天气阴沉,北风送走雁群又吹来纷扬大雪。

不要担心前路茫茫没有知己,天下还有谁不认识你呢?第二首译文就像鸟儿四处奔波无果只能自伤自怜,离开京洛已经十多年。

大丈夫贫贱谁又心甘情愿,今天相逢可掏不出酒钱。

注释董大:指董庭兰,是当时有名的音乐家。

在其兄弟中排名第一,故称“董大”。

黄云:天上的乌云,在阳光下,乌云是暗黄色,所以叫黄云。

曛:昏暗。

白日曛,即太阳黯淡无光。

谁人:哪个人。

君:你,这里指董大。

翮(hé):鸟的羽翼。

飘飖(yáo):飘动。

六翮飘飖,比喻四处奔波而无结果。

京洛:长安和洛阳。

创作背景这两首送别诗当作于唐玄宗天宝六载(747)冬,送别对象董大的身份尚无法确定。

敦煌选本《唐诗选》残卷两首次序颠倒,题为《别董令望》,此董令望不可考。

有学者认为,董大就是当时著名的琴师董庭兰。

后诗曰“一离京洛十馀年”,高适于开元二十六年(738)离京回宋中,至天宝六载整十年;又日“今日相逢无酒钱”,应尚未为封丘尉。

天宝六载春,吏部尚书房琯被贬出朝,门客董庭兰也离开长安。

这时高适也很不得志,到处浪游,常处于贫贱的境遇之中。

天宝六载冬,高适与董庭兰会于睢阳(故址在今河南商丘南),写了《别董大二首》。

作品赏析第一首诗作品赏析1、前两句:景色描绘,情感铺垫“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”这两句诗以白描的手法,勾勒出一幅荒凉、凄寒的送别画面。

千里黄云蔽天,太阳黯淡无光,北风呼啸,大雪纷飞,雁群南飞,这些景象共同营造了一种苍茫、悲壮的氛围。

赠友送别诗鉴赏知识目标⑴复习送别类诗歌鉴赏题,牢记送别诗中常见主题和意象;⑵明确送别诗常用的抒情手法,并能结合诗句分析此类诗歌抒发的具体的感情。

能力目标:⑴体会赠别诗的鉴赏方法;⑵总结赠别诗的常见艺术手法、答题模式情感态度与价值观:了解祖国传统文化,增强民族自豪感。

教学重点⑴体会赠别诗的鉴赏方法,提高古诗鉴赏能力;⑵总结赠别诗的常见艺术手法、答题模式【教学难点】能结合诗句分析此类诗歌抒发的具体的感情。

一.导课古代的交通不发达,人们“相见时难别亦难”,诗人们抒写了大量的这类诗词,给后人留下了宝贵的精神财富,其中不乏脍炙人口的名篇佳作。

这些作品大多写得情真意切,感人肺腑,余味深长,令人击节叹赏:“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,诗人无尽的友情熔铸在诗情画意中;“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,诗人深挚的情谊包含在殷勤的祝福中;“惟有相思似春色,江南江北送君归”,诗人的相思之情充塞在天地春色中;“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”,诗人的质朴与豪爽寄托在朴素无华的语言中;“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,诗人晶莹透明的冰壶装下了理解和信任……今天,我们就来一起品味这千古之“伤”… …二.概念赠友送别诗,顾名思义是指主客之间由于分别而互相赠别酬答的诗作。

较简单,是高考诗词鉴赏常涉及的题材。

唐代疆域辽阔,社会开放,唐人出游频繁,饯行赠诗风气盛行,因此产生了大量的离别诗。

唐人出行原因大体可分为赴考、出使、迁谪(宦游)、征戎、乡旅、归隐等。

重团聚、怨别离,是中华民族的传统心理。

千百年来,故国乡土之思、骨肉亲人之念、挚友离别之感牵动了很多人的心弦," 别离" 自然成为我国古典诗歌中歌咏的重要内容。

而送别诗又是高考考查的重要内容,那么,掌握鉴赏送别诗的方法,就非常必要。

我们要从哪些角度去掌握呢?柳永在《雨霖铃》中的感叹“多情自古伤离别”,江淹在《别赋》中说:“黯然销魂者,唯别而矣!”“送别”是古代文人在诗歌中经常表现的一种题材。

好朋友送别诗句

以下是一些关于好朋友送别的诗句:

1、送别友人的诗词:《送孟浩然之广陵》唐·李白

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

赏析:李白在黄鹤楼送别孟浩然,28个字里,没有如何话别,没有感情深厚的描写,只有李白望着孟浩然乘坐的小舟,渐行渐远,消失在视线中,久久没有回头。

2、《送杜少府之任蜀州》唐·王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

赏析:“少府”,是唐朝对县尉的通称。

姓杜的少府将到四川去做官,王勃在长安相送,临别时赠送给他这首送别诗。

同时写出了作者对好友的不舍之情。

3、《晓出净慈寺送林子方》宋·杨万里

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

赏析:开篇即说毕竟六月的西湖,风光不与四时相同,这两句质朴无华的诗句,说明六月西湖与其他季节不同的风光,是足可留恋的。

这

两句是写六月西湖给诗人的总的感受。

李白《送友人》赏析:诗人送别友人时不舍之情与离别之绪《送友人》是唐代诗人李白创作的一首充满诗情画意的送别诗,为李白名篇之一,全诗八句四十字,表达了作者送别友人时的依依不舍之情与离情别绪之意。

此诗写得情深意切,境界开朗,对仗工整,自然流畅。

起句点出送友远行时的景物环境,继写友人别后将如孤蓬万里,不知要漂泊到何处,隐含不忍分离之情。

后四句寓情于景,把惜别的情思写得委婉含蓄,深切感人。

一、作品原文青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

二、译文及注释1、译文青翠的山峦横卧在城墙的北面,波光粼粼的流水围绕着城的东边。

在此地我们相互道别,你就像孤蓬那样随风飘荡,到万里之外远行去了。

游子心思恰似天上浮云,夕阳余晖可比难舍友情。

频频挥手作别从此离去,马儿也为惜别声声嘶鸣。

2、注释郭:古代在城外修筑的一种外墙。

白水:清澈的水。

一:助词,加强语气。

名做状。

别:告别。

蓬:古书上说的一种植物,干枯后根株断开,遇风飞旋,也称“飞蓬”。

诗人用“孤蓬”喻指远行的朋友。

征:远行。

浮云游子意:曹丕《杂诗》:“西北有浮云,亭亭如车盖。

惜哉时不遇,适与飘风会。

吹我东南行,行行至吴会。

”后世用为典实,以浮云飘飞无定喻游子四方漂游。

浮云,飘动的云。

游子,离家远游的人。

自兹去:从此离去。

兹,此。

萧萧:马的呻吟嘶叫声。

班马:离群的马,这里指载人远离的马。

班,分别;离别。

三、创作背景此诗创作时间、地点不明。

安旗《李白全诗编年注释》认为此诗:“诗题疑为后人妄加······其城别之池当在南阳。

”并将此诗创作时间定为唐玄宗开元二十六年(738年)。

郁贤皓疑为于玄宗天宝六载(747年)于金陵所作。

一说地点在安徽宣城市区别士桥。

“别士桥”原名“镇宁桥”,因为这首诗而被改称为别士桥。

四、作品赏析1、整体赏析这是一首情意深长的送别诗,作者通过送别环境的刻画、气氛的渲染,表达出依依惜别之意。

初中语文古诗词友谊送别题材赏析01《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

1.诗歌中寓情于景(借景择情)是一种较为常见的表现手法,“杨花落尽子规啼”这句诗表达了作者悲苦哀怨的心情。

2.请对“我寄愁心与明月”这句诗从修辞和作者情感表达两个角度作简要赏析。

拟人,抒发了作者对友人被贬远行的忧虑关心同情之情。

3.诗人为什么偏要寄愁心与明月?因思念之情往往是夜间最为浓郁,由月的阴晴圆缺,最易联想到人的悲欢离合。

02《白雪歌送武判官归京》北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

1.本诗以“雪”为线索,“雪”共出现四次,依次组成四个画面,请用简明的语言概括四幅画面的内容。

①八月飞雪苦寒图②军营饯别奇寒图③东门惜别惆怅图④别后雪地思乡图2.“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”中“忽”字好在哪里?整句有什么妙处?“忽”字不仅显出边塞气象变幻的神奇,而且传出诗人赏雪时非常惊喜的心声。

以春花喻冬雪,联想奇特美妙,比喻新颖贴切动人。

一片银白世界,在作者眼里,变幻成一片春意盎然、欣欣向荣的明丽春光,给人的感受不是雪后奇寒而是欣喜、暖意和生机,充分展示了作者乐观、开朗的情怀。

3.说说”瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”两句诗在结构或写法上的妙处。

在结构上起承上启下的作用。

由咏雪过渡到送别。

手法上运用写出了天寒地冻、愁云满天的景象,表达了对友人的担忧之情。

4.诗中”山回路转不见君,雪上空留马行处”两句表现了作者怎样的思想感情?这两句与李白的“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”在表达感情方面的相同之处是什么?试描述一下在你脑海中出现的画面。

增友送别诗一、原文:《送友人》青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

二、衍生注释:1. “孤蓬”:蓬草遇风飞散,在古诗文中常用来比喻孤身一人的游子。

这里是诗人将友人比作孤蓬,表示友人即将独自远行。

2. “班马”:离群的马。

这里写出主客分别时,两匹马似乎也懂得主人的心情,不愿离别而萧萧长鸣。

三、赏析:主题上,这是一首送别友人的诗,表达了诗人与友人分别时的不舍之情。

情感真挚且深沉,从开头描写送别的环境,青山白水环绕,画面看似平静美丽,却隐隐透着离别的愁绪。

“此地一为别,孤蓬万里征”直接点明分别之事,将友人比作孤蓬,生动地表现出友人远行的孤单。

“浮云游子意,落日故人情”采用比喻的手法,浮云飘忽不定如同游子的心意,而落日缓缓下沉似我对于友人这个“故人”的不舍之情。

结尾“挥手自兹去,萧萧班马鸣”更是将这种分别时的不舍推向高潮,马都不忍分别而嘶鸣,何况人呢。

通过这些细致的描写和生动的比喻,诗人将送别友人时的各种复杂情感细腻地传达给读者。

四、作者介绍:李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”。

他是唐代著名诗人,性格豪放洒脱,他的诗风格豪放飘逸、意境奇妙,充满浪漫主义色彩。

其诗作题材广泛,不论是山水诗、赠别诗还是抒发个人志向的诗,都充满了独特的韵味。

他一生中游历众多地方,交友广泛,很多诗作都是他丰富人生经历的写照。

五、运用片段:1. 在火车站,小赵要去远方打拼,他的好朋友小李前来送行。

火车即将启动的时候,小李对小赵说:“兄弟,你这一去就如同李白说的‘此地一为别,孤蓬万里征’啊,不过不管走到哪,可别忘了咱这老哥儿们。

”这时候他们都忍不住红了眼眶,好像真的有那种古人离别的惆怅。

2. 大学毕业季,同学们都各奔东西。

在校园门口,晓妍和她的闺蜜小萱道别。

晓妍看着小萱的背影,喊道:“‘浮云游子意,落日故人情’,小萱,在外面要好好照顾自己啊。

”这简单的一句诗,把她们之间四年的深厚情谊和即将分别的不舍表达得淋漓尽致。

高中古诗鉴赏分类赏析指导(四):赠友送别诗“黯然销魂者,惟别而已。

”(江淹《别赋》)作为至情至性的诗人,面临与挚友分别时,心中会产生一种不吐不快的激情。

因此,在中国诗坛上,送别诗一直是诗家的重要题材。

【特征感知】赠友送别诗主要为抒写离别之情。

考察其抒情方式,有直接抒情与间接抒情两种方式。

直接抒情的。

如:别董大高适千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君!间接抒情的,又有多种形式。

以喻显情的。

如:黄鹤楼送孟浩然之广陵李白故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

借物衬情的。

赠别二首(其二)杜牧多情却似总无情,唯觉樽前笑不成。

蜡炬有心还惜别,替人垂泪到天明。

借景抒情的。

送灵澈上人唐刘长卿苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。

荷笠带夕阳,青山独归远。

【知识储备】送别诗或激励劝勉,或表达深情厚谊,或抒发别离之愁。

送别诗的常见意象如秋、月、雨、长亭、酒、南浦、灞桥、杨柳等。

孤帆、孤雁、秋蝉、寒鸦、西风、残阳、画角、鹧鹄、春风、落叶、残红、败荷、江水、兰舟等。

【牛刀小试】1、阅读下面这首词,然后回答问题。

柳梢青送卢梅坡刘过泛菊①杯深,吹梅②角远,同在京城。

聚散匆匆,云边孤雁,水上浮萍。

教人怎不伤情?觉几度、魂飞梦惊。

后夜相思,尘随马去,月遂舟行。

[注]①泛菊:饮菊花酒。

②吹梅:吹奏《梅花落》。

(1)“聚散匆匆”一句,在内容上强调什么?在上片的结构上起什么作用?(2)作者在表达感情时主要运用了什么手法?2、阅读下面这两首诗,然后回答问题。

丹阳送韦参军严维丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋。

日晚江南望江北,寒鸦飞尽水悠悠。

暮春浐水送别韩琮绿暗红稀出凤城①,暮云楼阁古今情。

行人莫听宫前水,流尽年光是此声。

[注]①凤城:京城。

(1)两首送别诗都写到的“水”,各有什么寓意?请作简要说明。

(2)《暮春浐水送别》是怎样融情于景的?请作简要赏析。

3、阅读下面这首词,然后回答问题。

卜算子·送鲍浩然之浙东王观水是眼波横,山是眉峰聚。

送别诗古诗鉴赏送别诗是古代诗词中的一个重要题材,它以离别为主题,表达了诗人对离别的感受和对友人的祝福。

以下是对一首送别诗的鉴赏示例:《送友人》青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

这首诗的意境清新,通过对自然景物的描写,烘托出离别的氛围。

首联“青山横北郭,白水绕东城”,描绘了城外青山横亘、白水环绕的景色,为送别场景奠定了背景。

颔联“此地一为别,孤蓬万里征”,直接点出离别主题,用“孤蓬”比喻友人远行,暗示了离别后的孤独和遥远。

颈联“浮云游子意,落日故人情”,以浮云飘荡比喻游子的心意,落日缓缓西沉则象征着诗人与友人之间深厚的情谊。

这一联情景交融,给人以深远的意境和感慨。

尾联“挥手自兹去,萧萧班马鸣”,描写了诗人与友人挥手告别,马嘶声在萧瑟的氛围中更显得离情别绪的深沉。

整首诗节奏明快,情感真挚,通过对离别场景的生动描绘,表达了诗人对友人的深情厚谊和对离别的不舍。

同时,诗中的自然景观也为送别增添了一抹悠远的意境,使读者能够感受到诗人内心的细腻情感。

对于送别诗的鉴赏,可以从以下几个方面入手:- 意境营造:分析诗人如何通过对自然景物、环境的描写来烘托送别氛围,营造出怎样的意境。

- 情感表达:体会诗人在诗中所表达的离情别绪,感受其中的深情厚意和真挚情感。

- 修辞手法:注意诗人运用的修辞手法,如比喻、拟人、对偶等,以及它们对表达情感和增强诗歌艺术效果的作用。

- 语言风格:品味诗歌的语言风格,如简洁明快、含蓄深沉、豪放洒脱等,以及其对传达情感的影响。

- 历史背景和文化内涵:了解诗歌创作的历史背景和文化内涵,有助于更好地理解诗人的表达和诗歌的意义。

当然,具体的鉴赏还需要根据每首送别诗的特点进行分析和品味,同时结合个人的感受和理解,深入挖掘诗歌的内涵和艺术价值。

如果你对其他送别诗或具体的鉴赏方法有更多的需求,请随时告诉我。

送友原文翻译及赏析送友原文翻译及赏析送友原文翻译及赏析1原文:去越从吴过,吴疆与越连。

有园多种橘,无水不生莲。

夜市桥边火,春风寺外船。

此中偏重客,君去必经年。

译文要去越地,必须从吴地经过,因为吴越接壤。

桔和莲皆吴越名产,吴越种桔与莲,无水不生。

灯火通明的夜市,春风沉醉的夜晚,桥边灯火辉煌,寺外舳舻辐辏。

吴越之人多好客之风,你此去可能要待很长时间,乐而忘返了。

注释吴越:指今苏浙一带。

吴:指现在浙江一带。

火:繁荣、热闹的景象。

必经年:泛指要待很长时间,客人乐而忘返了。

赏析这是一首向友人介绍吴越美好风光的送行诗。

吴越,指今苏杭一带。

这里田园沃饶,山川佳丽,历来为人称道。

开头两句“去越从吴过,吴疆与越连”,点明吴越接壤,也暗示以下所写,乃两地共有的特色。

颔联“有园多种桔,无水不生莲”,点明桔和莲,别处也有,而吴越的不同,就在于“有园多种”、“无水不生”。

诗人选取桔和莲为代表,也颇为精当。

桔和莲皆吴越名产,而桔生陆上,莲出水中,又可从而想见吴越地区水陆风光俱美。

颈联“夜市桥边火,春风寺外船”,则着眼于写水乡市镇的繁荣。

吴越水乡,市镇大都紧挨河港。

不写日市写夜市,只因夜市是吴越物产丰富、商业繁荣的一大标志;而桥边夜市,更是水乡特有风情。

夜市的场面形形色色,独取一“火”字,既可使人想象夜市繁荣、热闹的景象,而“火”与桥下的水相映照,波光粼粼,更增添诗情画意。

江南多古寺,“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”(杜牧《江南春绝句》),古寺是游人必到之处。

“春风寺外船”,令人想见春风吹拂、临水寺前游船辐辏的景象,这是水乡又一特色。

结尾两句“此中偏重客,君去必经年”,一个“偏”字特别介绍了吴越人情之美。

如此旖旎的风光,又如此好客的人情,他乡游子自然居“必经年”,乐而忘返了。

这首诗清新秀逸,像一幅色彩鲜明的风俗画,是送别诗中别开生面之作。

创作背景这是首送别之作,由于诗人的朋友要去吴越旅行,诗人在为朋友游吴越而高兴,其中还有些羡慕。

古诗词常见题材之赠友送别诗鉴赏

在浩如烟海的中国古代诗歌中,送别诗是十分重要的一个内容。

古时候由于交通不便,通讯极不发达,亲人朋友之间往往一别数载难以相见,所以古人特别看重离别。

离别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,有时还要吟诗话别,因此离情别绪就成为古代文人一个永恒的主题。

送别诗是古诗词中的一个大类。

它一般是按时间地点来描写景物,表达离愁别绪,从而体现作者的思想感情。

送别诗中常用的意象:长亭、杨柳、夕阳、酒、秋等。

诗词题目往往有“赠、别、送”等字眼。

解题时要注意谁送谁,谁要走谁不走。

送别内容有写夫妻之别、亲人之别、友人之别,也有写同僚之别,甚至写匆匆过客之别。

所用的手法常常是直抒胸臆或借景抒情。

同时还要掌握其他艺术特点,有的格调豪放旷达,有的深婉含蓄,有的直露,有的蕴籍、有的用语浅近不事雕琢,却“境近意远,词浅情深”。

一、基本特点

1、形式标志:

标题中有“送”或“别”等字眼;

2、常见意象:

(1)时间(傍晚、月夜)

(2)地点(长亭、渡口、古道、南浦、灞桥、劳劳亭、谢亭、灞陵亭等)

(3)意象(柳树、芳草、瘦马、晚风、浊酒、笛声、远山、夕阳等)

(4)曲调(杨柳曲、阳关曲、渭城曲、劳劳歌、梅花落)

3、基本主题:

(1)依依不舍的留念;(伤感、失落、怅然)

(2)情深意长的勉励;(鼓励、劝勉、安慰)

(3)坦陈心志的告白;(表心志、吐积愤)

(4)别后情境的想象、担忧与对友人的思念。

4、感彩:

(1)依恋与不舍——低沉哀婉,伤感惆怅;

(2)安慰与祝愿——旷达刚健,乐观向上。

5、常用手法:

借景抒情(寓情于景、情景交融)、对比、衬托、虚实结合、修辞(比喻、拟人、夸张、谐音、双关)手法

二、鉴赏方法

1、掌握送别诗的作法(结构):

第一联叙题写意;第二联写人事,或叙别,或议论;第三联合写景,或带思慕之情,或说事;第四联合说何时再会,或嘱托,或期望。

第二、三联或倒乱并说亦可,但不可重复,须有次第。

末句要有理警,意味隽永为佳。

2、把握送别诗中常见意象

(1)杨柳:从《诗经》中“昔我往也,杨柳依依”开始,“柳”便与离别结下了不解之缘;加上“柳”与“留”谐音,古人送别时折柳相赠,所以杨柳便成了一个离情别绪的意象。

(2)长亭、短亭、劳劳亭:古代驿道旁置亭,十里一长亭,五里一短亭,送别亲朋好友时往往在亭中设酒饯行,所以长亭也就成了一个抒写离情别绪的意象。

(3)南浦:也是一个表离情别绪的意象,多用于水边送行,如:江淹“送君南浦,伤如之何”。

(4)寒蝉、船(舟)、阳关、古道、夕阳、西风、灞桥、美酒等也都是与离别有关的意象。

三、鉴赏示例

1、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

送杜十四之江南

孟浩然

荆吴相接水为乡,君去春江正渺茫。

日暮征帆何处泊?天涯一望断人肠。

(1)这首诗中的“渺茫”一词在诗中有什么含义?包含着作者怎样的心情?

【答案】“渺茫”一词包含着复杂的情感,从字面上来看它似是形容春江上烟波浩淼,雨雾蒙蒙,其实是写诗人心中的茫然,写出诗人送别友人时的怅然若失。

(2)诗歌的三、四句在表达技巧上有什么特点?

【答案】第三句故设一问,造成转折之势,为下句抒情作准备;结尾一句既抒发了离情,又不流于直露,余味深长,言有尽而意无穷。

2、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

送魏万之京

李颀

朝闻游子唱离歌,昨夜微霜初渡河。

鸿雁不堪愁里听,云山况是客中过。

关城树色催寒近,御衣砧声向晚多。

莫见长安行乐处,空令岁月易蹉跎。

注:离歌:离别之歌。

关城:潼关、函谷关。

御苑:皇家的宫苑。

砧声:捣制寒衣声音。

(1)首联、颔联哪几个词表达了季节的怎样的特征(离别的环境)?从中又表达出诗人送别的什么情绪?

【答案】“微霜”“鸿雁”点出了送别时深秋时节萧瑟的气氛,从中表达出诗人送别的悲愁难抑,黯然神伤的情绪。

(2)尾联用什么艺术手法表达出怎样的思想内容?

【答案】尾联直抒胸臆,以长者的口吻表达了对魏万的劝勉:莫把长安当作行乐之地而虚度大好时光。

3、阅读下面一首的词,然后回答问题。

(2006年安徽卷)

柳梢青·送卢梅坡

刘过

泛菊①杯深,吹梅②角远,同在京城。

聚散匆匆,云边孤雁,水上浮萍。

教人怎不伤情?觉几度、魂飞梦惊。

后夜相思,尘随马去,月遂舟行。

[注]①泛菊:饮菊花酒。

②吹梅:吹奏《梅花落》。

(1)“聚散匆匆”一句,在内容上强调什么?在上片的结构上起什么作用?

【答案】强调二人相聚之短暂、相别之仓促。

在写聚、散的内容之间起承上启下。

(2)作者在表达感情时主要运用了什么手法?

【答案】主要运用了比喻手法。

上片用“云边孤雁,水上浮萍”的比喻来表现离别之苦,下片用“尘随马去,月遂舟行”的比喻来表现思念之切。

(意思答对即可)。