机电一体化系统组成

- 格式:ppt

- 大小:1.24 MB

- 文档页数:28

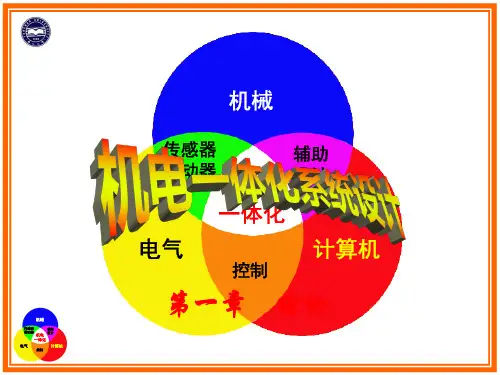

第一章1、机电一体化系统的构成要素与功能特征五大功能构成要素:机械系统(机构)、信息处理系统(计算机)、动力系统(动力源)、传感检测系统(传感器)、执行元件系统(如电动机)五个子系统组成。

·2、机电一体化系统(产品)设计的考虑方法:1) 机电互补法机电互补法又称取代法。

该方法的特点是利用通用或专用电子部件取代传统机械产品(系统)中的复杂机械功能部件或功能子系统,以弥补其不足。

例如:用PLC或计算机取代机械式的变速器、凸轮机构、离合器等。

可简化机械结构、提高性能。

2) 结合(融合)法它是将各组成要素有机结合为一体构成专用或通用的功能部件(子系统),其要素之间机电参数的有机匹配比较充分。

例如:将电机的转子轴作为扫描镜的转轴。

3) 组合法它是将结合法制成的功能部件(子系统)、功能模块,像积木那样组合成各种机电一体化系统(产品),故称组合法。

3、机电一体化系统的设计类型1)开发性设计它是没有参照产品的设计,仅仅是根据抽象的设计原理和要求,设计出在质量和性能方面满足目的要求的产品或系统。

2)适应性设计它是在总的方案原理基本保持不变的情况下,对现有产品进行局部更改,或用微电子技术代替原有的机械结构或为了进行微电子控制对机械结构进行局部适应性设计,以使产品的性能和质量增加某些附加价值。

3)变异性设计它是在设计方案和功能结构不变的情况下,仅改变现有产品的规格尺寸使之适应于量的方面有所变更的要求。

第二章1.机电一体化的机械系统与一般机械系统相比,具有一定的特殊要求:(1)较高的定位精度。

(2)良好的动态响应特性。

——响应快、稳定性好。

(3)无间隙、低摩擦、低惯量、大刚度。

(4)高的谐振频率、合理的阻尼比。

2.滚珠丝杠副特点具有传动阻力小;传动效率高(92%~98%);轴向刚度高;传动平稳;传动精度高;不易磨损、使用寿命长等优点;缺点:但不能自锁;因而用于高精度传动和升降传动时,需制动定位装置。

3.消除和减小丝杠轴向间隙的主要方法:双螺母螺纹预紧调整特点:结构简单,刚性好,预紧可靠,使用中调整方便; 但不能精确定量调整。

机电一体化系统的功能组成

机电一体化系统是指将机械、电子、控制等多种技术融合在一起,形成一个完整的系统。

它的功能组成包括机械部分、电子部分、控制部分和信息处理部分。

机械部分是机电一体化系统的重要组成部分,它包括各种机械设备、传动装置、执行机构等。

机械部分的主要功能是将电子信号转化为机械运动,实现机械的运动控制。

例如,机械手臂可以根据电子信号的指令,完成各种复杂的动作,如抓取、搬运、装配等。

电子部分是机电一体化系统的核心部分,它包括各种传感器、电机、电子元件等。

电子部分的主要功能是将机械运动转化为电子信号,实现电子的控制。

例如,传感器可以感知环境的变化,将其转化为电子信号,控制电机的运转,实现机械的自动化控制。

控制部分是机电一体化系统的重要组成部分,它包括各种控制器、编程器、人机界面等。

控制部分的主要功能是对机械和电子进行控制和调节,实现机械的精确控制。

例如,控制器可以根据编程指令,控制机械手臂的运动轨迹和速度,实现精确的搬运和装配。

信息处理部分是机电一体化系统的重要组成部分,它包括各种计算机、软件、网络等。

信息处理部分的主要功能是对机械和电子进行数据处理和分析,实现机械的智能化控制。

例如,计算机可以对机

械手臂的运动轨迹和速度进行实时监控和分析,根据数据反馈进行调整和优化,实现机械的智能化控制。

机电一体化系统的功能组成包括机械部分、电子部分、控制部分和信息处理部分。

这些部分相互协作,共同实现机械的自动化、智能化控制,提高生产效率和质量,为人类的生产和生活带来更多的便利和效益。

机电一体化系统的基本组成机电一体化系统是指将机械装置、电气装置和控制系统集成在一起的系统。

它将机械设备和电气设备有机地结合在一起,通过控制系统实现自动化控制和监测,从而提高生产效率和产品质量。

机电一体化系统的基本组成包括机械装置、电气装置和控制系统三个部分。

1. 机械装置:机械装置是机电一体化系统的基础,它包括各种传动装置、执行机构和工作部件。

传动装置可以将电能或其他形式的能量转换为机械能,从而实现机械装置的运动。

执行机构是机械装置的动力输出部分,通过执行机构可以实现各种工作任务,如物料的搬运、产品的加工等。

工作部件是机械装置的功能部分,它们根据具体的工作要求设计和制造,可以实现各种不同的功能。

2. 电气装置:电气装置是机电一体化系统的重要组成部分,它包括电动机、传感器、电控设备等。

电动机是电气装置的动力源,它可以将电能转换为机械能,驱动机械装置的运动。

传感器是电气装置的感知部分,通过感知环境的各种参数,将其转化为电信号,供控制系统使用。

电控设备是电气装置的控制部分,它根据控制系统的指令,控制电动机和其他执行机构的运动,从而实现机械装置的自动化控制。

3. 控制系统:控制系统是机电一体化系统的核心,它负责对机械装置和电气装置进行控制和监测。

控制系统可以根据预设的程序和逻辑,对机械装置和电气装置进行精确的控制,实现各种复杂的工作任务。

控制系统还可以通过传感器获取各种环境参数的信息,根据这些信息进行实时的监测和调节,以保证机械装置和电气装置的正常运行。

除了以上三个基本组成部分,机电一体化系统还可以包括其他辅助设备,如人机界面、通信设备等。

人机界面是机电一体化系统与操作人员之间的接口,通过人机界面,操作人员可以对系统进行监控和操作。

通信设备可以实现机电一体化系统与其他系统之间的信息交换和数据共享,从而进一步提高系统的整体性能。

机电一体化系统是将机械装置、电气装置和控制系统有机地结合在一起的系统。

它通过自动化控制和监测,实现机械装置和电气装置的高效运行,提高生产效率和产品质量。

机电一体化系统的基本概念和基本构成共性关键技术以及发展机电一体化系统的基本构成包括机械结构、电气系统、控制系统和信息系统。

其中,机械结构是整个系统的物理基础,包括各种机械部件和装置;电气系统则负责提供与机械结构相应的电力能源和能量转换;控制系统通过感知、决策和执行三个过程,实现对机械结构和电气系统的控制;信息系统负责处理和管理系统中产生的各种数据和信息。

1.传感与感知技术:传感器用于感知机械结构和电气系统的状态和参数,并将其转化为可供控制系统处理的信号。

常见的传感器有温度传感器、压力传感器、速度传感器等。

2.信号与信息处理技术:通过对传感器采集到的信号进行采样、滤波、放大、调理等处理,提取有用的信息,并进行信号分析和处理,为控制系统提供准确的输入信号。

3.控制与决策技术:控制系统根据传感器提供的信号和经过信号处理的信息,通过控制算法对机械结构和电气系统进行控制和调节。

决策技术包括对系统当前状态的分析和判断,以及根据系统的要求和约束进行决策的能力。

4.执行与操作技术:执行与操作技术包括执行机构和执行器的设计、选择和控制。

执行机构负责根据控制信号执行相应的动作,执行器则负责将电气信号转化为机械动作。

5.通信与网络技术:通信与网络技术用于实现机械结构、电气系统、控制系统和信息系统之间的数据传输和交互。

常见的通信方式包括有线通信和无线通信。

1.集成化与智能化:随着科技的发展,机电一体化系统越来越趋向于集成化与智能化,即将机械结构、电气系统、控制系统和信息系统集成在一起,并通过智能算法实现对系统的自动控制和优化调节。

2.网络化与远程监控:通过网络技术,可以实现机械设备的远程监控和远程操控。

这样可以提高系统的运行效率,减少维护成本,同时也方便了对系统的管理和维护。

3.精密化与高效化:精密化是指机械结构和电气系统的精度和响应速度不断提高,从而提高系统的定位精度和运行效率。

高效化则是指系统在保证精确性的基础上,通过优化设计和控制算法,实现能源的高效利用和减少能量消耗。

一.填空1. 机电一体化技术是 机械学 与 电子学 的结合;一个较完善的机电一体化系统包含:机械本体、动力与驱动装置、执行机构、传感与检测部分 和 控制与信息处理 五部分。

2.机电一体化系统包括机械技术、检测技术、伺服技术、计算机与信息处理技术、自动控制技术和系统总体技术信息处理技术、总体等相关技术。

3机电一体化系统对机械传动总传动比确定的最佳选择方案有转动惯量原则、输出轴转角误差最小原则、质量最小原则。

4.机电一体化系统由计算机、动力源、执行元件、传感器、和机构五大要素组成5.机电一体化系统的接口有变换调整和输入输出两大功能。

6.变换调整功能有 零接口、无源接口、有源接口、智能接口四种接口,输入输出功能分为机械接口、物理接口、信息接口、和环境接口 四种接口。

7.工业三大要素 物质、信息、能量。

8.机电一体化系统的共性关键技术有 检测传感技术、信息技术、自动控制技术、伺服驱动技术、精密机械技术、系统总体技术。

9.导轨由 承导件 和 运动件 组成。

10.导轨的种类:滑动导轨、滚动导轨、流体介质摩擦导轨、气体液体导轨、弹性摩擦导轨。

11.轴系部件的设计的基本要求有 方向精度和置中精度、摩擦阻力距的大小、许用载荷、对温度的敏感性、耐磨性及磨损的可补偿性、抗震性、成本。

12.机电一体化系统对传动机构的基本要求有精密化、高速化、小型轻量化。

13.机电一体化系统执行元件可分为 电动式 、 液动式 和 气动式。

14. 滚珠丝杠副中滚珠的循环方式有 外循环 和 内循环 两种。

15. 机电一体化系统,设计指标和评价标准应包括 性能指标 、 系统功能 、 使用条件 、经济效益。

16.在伺服系统中,在满足系统工作要求的情况下,首先应保证系统的 稳定性和精度 ,并尽量高伺服系统的响应速度。

17.机电一体化系统(产品)设计类型大致可分为 开发性设计 、适应性设计、变参数设计。

12.在应用力—电压相似原理建立机械系统数学模型时,力对应 电压 、位移对应 电荷 、速度对应 电流 、质量对应 电感 、粘滞阻尼系数对应 电阻 、弹簧柔度对应 电容 、自由度对应 闭合回路 。

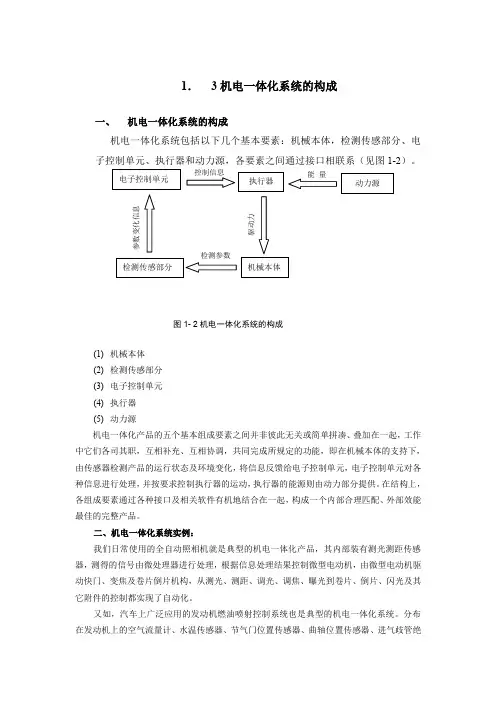

1. 3机电一体化系统的构成一、 机电一体化系统的构成机电一体化系统包括以下几个基本要素:机械本体,检测传感部分、电子控制单元、执行器和动力源,各要素之间通过接口相联系(见图1-2)。

(1) 机械本体(2) 检测传感部分(3) 电子控制单元(4) 执行器(5) 动力源机电一体化产品的五个基本组成要素之间并非彼此无关或简单拼凑、叠加在一起,工作中它们各司其职,互相补充、互相协调,共同完成所规定的功能,即在机械本体的支持下,由传感器检测产品的运行状态及环境变化,将信息反馈给电子控制单元,电子控制单元对各种信息进行处理,并按要求控制执行器的运动,执行器的能源则由动力部分提供。

在结构上,各组成要素通过各种接口及相关软件有机地结合在一起,构成一个内部合理匹配、外部效能最佳的完整产品。

二、机电一体化系统实例:我们日常使用的全自动照相机就是典型的机电一体化产品,其内部装有测光测距传感器,测得的信号由微处理器进行处理,根据信息处理结果控制微型电动机,由微型电动机驱动快门、变焦及卷片倒片机构,从测光、测距、调光、调焦、曝光到卷片、倒片、闪光及其它附件的控制都实现了自动化。

又如,汽车上广泛应用的发动机燃油喷射控制系统也是典型的机电一体化系统。

分布在发动机上的空气流量计、水温传感器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器、进气歧管绝图1- 2机电一体化系统的构成参数变化信息 驱动力 检测参数对压力传感器、爆燃传感器、氧传感器等连续不断地检测发动机的工作状况和燃油在燃烧室的燃烧情况,并将信号传给电子控制装置ECU,ECU首先根据进气歧管绝对压力传感器或空气流量计的进气量信号及发动机转速信号,计算基本喷油时间,然后再根据发动机的水温、节气门开度等工作参数信号对其进行修正,确定当前工况下的最佳喷油持续时间,从而控制发动机的空燃比。

此外,根据发动机的要求,ECU还具有控制发动机的点火时间、怠速转速、废气再循环率、故障自诊断等功能。

1、机电一体化概念:机电一体化乃是在机械的主功能、动力功能、信息功能和控制功能上引进微电子技术,并将机械装置与电子装置用相关软件有机结合而构成系统的总结。

2、机电一体化设计与传统系统设计比较特点|:(1)系统工程;(2)以计算机为工具,利用计算机辅助设计,优化设计,有限元分析等工具提高产品的设计效率和质量;(3)硬件与软件设计并重。

3、机电一体化系统应具备五种内部功能:主功能(变换、传递、储存)、动力功能、计测功能、控制功能、结构功能4、组成要素:动力源、机械本体、执行机构、检测与传感器装置、控制与信息处理装置5、共性的关键技术:机械技术、计算机与信息处理技术、传感与检测技术、自动控制技术、伺服传动技术、系统的总体技术6、应用的主要形式:功能附加、功能替代、机电融合7、机电一体化发展趋势:(1)性质上:高精度、高效率、智能化;(2)功能上:小型化、轻型化多功能化;(3)层次上:系统化、复合集成化8、机电一体化机械部分的要求:(1)高精度:机械部分的高精度是为了满足系统能完成其预定的机械操作(2)高刚度:采用高刚度的支承或架体,以减小产品本体的振动,降低噪声;为高精度的执行机构提供良好的支承,保证执行精度(3)低摩擦:导向和转动支承部分采用低摩擦阻力部件,以降低机械部分的阻力,提高系统的快速响应性(4)良好的稳定性:机械部分受外界环境变化的影响小,抗干扰能力强。

措施:(1)采用低摩擦阻力的传动部件和导向支承部件(2)缩短传动链,提高传动与支承的刚度,提高安全性(3)选择最佳传动比(4)缩小反向死区误差(5)改进支承机构以提高刚性9、消除回差的方法:偏心套(轴)调整法、轴向垫片调整法、双片薄齿轮错齿调整法、斜齿轮垫片调整法、斜齿轮轴向压簧调整法、锥齿轮传动轴向压簧调整法、锥齿轮传动周向弹簧调整法10、滚动螺旋传动的特点:传动效率高、运动平稳、能够预紧、工作寿命长、定位精度和重复定位精度高、同步性好、可靠性高、不自锁、成本较高11、预紧方式:单螺母变位导程预紧(B)、单螺母增大钢球直径预紧(Z)、双螺母垫片预紧(D)、双螺母螺纹预紧(L)、双螺母齿差预紧(C)12、同步带传动的特点:(1)传动比准确,传动效率高;(2)工作平稳,能吸收振动;(3)不需润滑,耐油、水、高温、腐蚀,维护保养方便;(4)中心距要求严格,安装精度要求高(5)制造工艺复杂,成本高。

一、名词解释1、机电一体化:机电一体化技术综合应用了机械技术、微电子技术、信息处理技术、自动控制技术、检测技术、电力电子技术、接口技术及系统总体技术等群体技术,实现多种技术功能复合的最佳功能价值的系统工程技术。

2、柔性制造系统:柔性制造系统(Flexible Manufacturing System)是由两台或两台以上加工中心或数控机床组成,并在加工自动化的基础上实现物料流和信息流的自动化。

3、传感器:传感器是机电一体化系统中不可缺少的组成部分,能把各种不同的非电量转换成电量,对系统运行中所需的自身和外界环境参数及状态进行检测,将其变成系统可识别的电信号,传递给控制单元。

4、伺服电动机:伺服电动机又称控制电机,其起动停止、转速或转角随输入电压信号的大小及相位的改变而改变。

输入的电压信号又称控制信号或控制电压,改变控制信号可以改变电动机的转速及转向,驱动工作机构完成所要求的各种动作。

5、感应同步器: 感应同步器是一种应用电磁感应原理制造的高精度检测元件,有直线和圆盘式两种,分别用作检测直线位移和转角。

6、人机接口:人机接口(HMI)是操作者与机电系统(主要是控制微机)之间进行信息交换的接口,主要完成输入和输出两方面的工作。

7、PLC:可编程控制器(Programmable Logical Controller)简称PLC.是一种在继电器控制和计算机控制的基础上开发出来,并逐渐发展成为以微处理器为核心,把自动化技术、计算机技术、通信技术融为一体的新型工业自动控制装置,广泛应用在各种生产机械和生产过程的自动控制中。

8、变频器:变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因素以及过流/过压/过载保护等功能。

9、通信协议:通信协议是指通信双方就如何交换信息所建立的一些规定和过程,包括逻辑电平的定义、应用何种物理传输介质、数据帧的格式、通信站地址的确定、数据传输方式等。

1.机电一体化乃是在机械的主功能、动力功能、信息功能和控制功能上引进微电子技术,并将机械装置与电子装置用相关软件有机结合而构成系统的总称。

2.机电一体化组成:机械系统,信息处理系统,动力系统,传感检测系统,执行元件系统机械系统:起支承和联接作用;动力系统:提供动力输入;传感检测系统:将机械模块的状态和性能参数转换为电的信号,并进行必要的信息处理后送计算机;执行系统:根据控制系统的指令完成相应的动作;信息处理系统:对来自传感器与检测部分的信息进行理,使之符合控制要求。

3.广义的接口功能有两种,一种是输入/输出;另一种是变换、调整。

1)零接口:不进行任何变换和调整、输出即为输入等,仅起连接作用的接口,称为零接口。

例如输送管、接插头、接插座、接线柱、传动轴、导线、电缆等。

2)无源接口:只用无源要素进行变换、调整的接口,称为无源接口。

例如齿轮减速器、进给丝杠、变压器、可变电阻器以及透镜等。

3)有源接口:含有有源要素、主动进行匹配的接口,称为有源接口。

例如电磁离合器、放大器、光电耦合器、D/A转换器、A/D转换器以及力矩变换器等。

4)智能接口:含有微处理器,可进行程序编制或可适应性地改变接口条件的接口,称为智能接口。

例如自动变速装置,通用输入/输出LSI(8255等通用I/O)、GP-IB总线、STD总线等。

根据接口的输入/输出功能,可将接口分成以下四种:1)机械接口:根据输入/输出部位的形状、尺寸精度、配合、规格等进行机械联接,如联轴节、管接头、法兰盘、万能插口、接线柱等。

2)物理接口:受通过接口部位的物质、能量与信息的具体形态和物理条件约束,如受电压、频率、电容、电流等约束的接口。

3)信息接口:受规格、标准、法律、语音、符号等逻辑、软件的约束,如GB、ISO、C++、VB等。

4)环境接口:对周围环境条件(温度、湿度、磁场、火、振动、放射能、水)有保护作用和隔绝作用,如防尘过滤器、防水连接器、防爆开关等。

机电一体化的机械系统组成机电一体化是指将机械、电气和控制等多个学科的知识进行融合,形成一个统一的系统。

机电一体化的机械系统由多个组成部分组成,这些组成部分相互协调、相互作用,以实现特定的功能。

本文将重点介绍机电一体化的机械系统的组成部分。

1. 机械传动部分机械传动部分是机电一体化的机械系统的核心组成部分,它负责将电机的转动传递给工作机构,实现所需的运动。

常见的机械传动方式有齿轮传动、带传动和链传动等。

齿轮传动具有传动效率高、传动比稳定等优点,广泛应用于机电一体化的机械系统中。

2. 电机部分电机部分是机电一体化的机械系统的能量转换部分,它通过将电能转化为机械能,驱动机械系统的工作。

常见的电机有直流电机、交流电机和步进电机等。

电机的选择应根据机械系统的需求来确定,以确保系统的稳定运行。

3. 传感器部分传感器部分是机电一体化的机械系统的感知部分,它通过感知周围环境的变化,将这些变化转化为电信号,供控制系统使用。

常见的传感器有温度传感器、压力传感器、光电传感器等。

传感器的选择应根据机械系统的需求来确定,以确保系统的可靠性和精度。

4. 控制器部分控制器部分是机电一体化的机械系统的控制中心,它根据传感器的信号和预设的控制策略,对机械系统进行控制和调节。

常见的控制器有PLC(可编程逻辑控制器)、单片机和微处理器等。

控制器的选择应根据机械系统的需求来确定,以确保系统的稳定性和可靠性。

5. 人机界面部分人机界面部分是机电一体化的机械系统与操作人员之间的交互界面,它通过显示器、键盘、触摸屏等设备,将机械系统的状态和参数展示给操作人员,并接受操作人员的指令。

人机界面的设计应简单直观、易于操作,以提高机械系统的使用效率。

6. 机械结构部分机械结构部分是机电一体化的机械系统的支撑和承载部分,它负责将各个组成部分连接在一起,并提供稳定的结构支撑。

机械结构的设计应考虑机械系统的功能需求和载荷要求,以确保系统的稳定性和可靠性。

机电一体化系统组成1.机械本体机械本体包括机架、机械连接、机械传动等,它是机电一体化的基础,起着支撑系统中其他功能单元、传递运动和动力的作用。

与纯粹的机械产品相比,机电一体化系统的技术性能得到提高、功能得到增强,这就要求机械本体在机械结构、材料、加工工艺性以及几何尺寸等方面能够与之相适应,具有高效、多功能、可靠和节能、小型、轻量、美观的特点。

2.检测传感部分检测传感部分包括各种传感器及其信号检测电路,其作用就是检测机电一体化系统工作过程中本身和外界环境有关参量的变化,并将信息传递给电子控制单元,电子控制单元根据检查到的信息向执行器发出相应的控制。

3.电子控制单元电子控制单元又称ECU(Electrical Control Unit ),是机电一体化系统的核心,负责将来自各传感器的检测信号和外部输入命令进行集中、存储、计算、分析,根据信息处理结果,按照一定的程度和节奏发出相应的指令,控制整个系统有目的地进行。

4.执行器执行器的作用是根据电子控制单元的指令驱动机械部件的运动。

执行器是运动部件,通常采用电力驱动、气压驱动和液压驱动等几种方式。

5.动力源动力源是机电一体化产品能量供应部分,其作用是按照系统控制要求向机械系统提供能量和动力使系统正常运行。

提供能量的方式包括电能、气能和液压能,以电能为主。

二、机械制造与自动化行业发展趋势加入WTO 后,我国经济融入世界经济的步伐加快,调整产业结构的国策,使我国迅速成为世界加工制造大国。

随着外资企业的大量涌入,我国已成为加工制造业的重要基地之一。

需要大量的机械设计制造及其自动化专业的应用型高级工程技术人才,尤其是既能。

机电一体化1. 机电一体化的定义:在机械的主功能、动力功能、信息功能、控制功能基础上引入微电子技术,并将机械装置与电子装置用相关软件有机地结合所构成系统的总称。

2. 机电一体化一般包含:机电一体化产品(系统)和机电一体化技术两层含义。

3. 机电一体化产品的分类:按机电结合程度分类:✍机械电子化产品✍机械与电子融合的产品。

4. 机电一体化系统的构成:机械本体、检测传感部分、电子控制单元、执行器、动力源。

5. 执行元件:实现机电一体化系统主功能(三个目的功能):变换、传递、储存。

6. 机械本体(构造功能):机械本体包括机架、机械连接、机械传动等,它是机电一体化的基础,起着支撑系统中其他功能单元、传递运动和动力的作用。

7. 动力源(动力功能):是机电一体化产品的能量供应部分,其作用是按照系统控制要求,为系统提供能量和动力,使系统正常运行。

提供能量的方式包括电能、气能和液压能,以电能为主。

8. 传感检测单元(计测功能):对系统运行中所需要的本身和外界环境的各种参数及状态进行检测。

9. 共性关键技术:机械技术、传感检测技术、信息处理技术、自动控制技术、伺服驱动技术、系统总体技术。

10. 广义的接口功能有两种:一种是输入/输出;另一种是变换、调整。

11. 机电一体化系统(产品)的常用设计方法(三种)的区别:✍取代法(机电互补法):取代法就是用电气控制取代原系统中的机械控制机构。

✍整体设计法(融合法):将各构成要素有机结合为一体构成专用或者通用的功能部件(子系统),要素间的机电参数匹配比较充分。

✍组合法:选用各种标准功能模块组合设计成机电一体化系统。

12. 开发性设计、变异性设计、适应性设计有何异同:✍开发性设计:没有参照产品的设计,仅仅是根据抽象的设计原理和要求,设计出质量和性能方面满足目的要求的系统。

✍适应性设计(改进):是在总的方案原理基本保持不变的情况下,对现有产品进行局部更改,或用微电子技术代替原有的机械结构,或为了微电子控制进行局部适应性设计,以提高产品的性能和质量。

简述机电一体化机械系统的组成机电一体化机械系统是指将机械结构、电气控制和传感器技术有机地融合在一起,形成一个整体的系统。

这种系统的设计和制造能够实现机械运动的控制、感知和反馈,从而提高机械设备的性能和精度。

机电一体化机械系统的组成主要包括以下几个方面:1. 机械结构:机械结构是机电一体化机械系统的基础,它由各种机械零部件组成,包括机床、传动装置、导轨、滑块和夹具等。

机械结构的设计和制造要考虑系统的运动特性、刚度和稳定性,以及与其他部件的配合和传递力矩等。

2. 电气控制:电气控制是机电一体化机械系统的核心,它通过电气信号控制机械的运动和操作。

电气控制包括各种传感器和执行器的选择和安装,以及控制器的设计和编程。

通过电气控制,可以实现机械的自动化和智能化,提高生产效率和产品质量。

3. 传感器技术:传感器技术是机电一体化机械系统中的重要组成部分,它能够感知机械的运动和工作环境的各种参数。

常用的传感器包括位移传感器、力传感器、温度传感器和压力传感器等。

传感器的选择和布置要根据具体的应用需求,以提供准确可靠的反馈信号。

4. 控制算法:控制算法是机电一体化机械系统中的关键技术,它决定了机械的运动轨迹和操作方式。

控制算法可以通过编程实现,也可以通过硬件电路实现。

常用的控制算法包括PID控制、模糊控制和神经网络控制等。

控制算法的设计要考虑系统的稳定性、鲁棒性和响应速度等指标。

5. 数据通信:数据通信是机电一体化机械系统中的重要环节,它实现了机械系统与其他系统之间的信息交互和数据传输。

数据通信包括有线通信和无线通信两种方式,可以通过串口、以太网、无线网络和蓝牙等方式实现。

数据通信的设计要考虑数据传输速率、可靠性和安全性等因素。

机电一体化机械系统的组成是一个相互关联、相互作用的整体,各个组成部分之间紧密配合,共同实现机械系统的功能和性能要求。

通过机电一体化技术的应用,可以提高机械设备的生产效率、准确度和可靠性,降低生产成本和能源消耗,实现智能制造和工业自动化的目标。

机电一体化系统复习资料概念部分1、机电一体化系统基本要素机电一体化系统一般包括七个基本结构要素:机械本体、动力部分、传感检测部分、执行部分、驱动部分、控制部分及信息处理单元。

2、机电一体化系统各元素功能3、执行机构含义、种类机械本体含机械传动装置和机械结构装置——人的身体,骨骼(数控的工作台,丝杆等)机械系统内涵:起传递功率,支承连接、执行功能。

机械系统种类和作用1、传动机构:机电一体化系统中传动机构的主要功能是传递转矩和转速,实际上它是一种转矩、转速变换器。

机械传动部件对伺服系统的伺服特性有很大影响,特别是其传动类型、传动方式、传动刚性以及传动的可靠性对系统的精度、稳定性和快速响应性有重大影响。

2、导向机构:其作用是支承和限制运动部件按给定的运动要求和规定的运动方向运动。

该机构应能保证安全准确。

3、执行机构:用来完成操作任务,执行机构根据操作指令的要求在动力源的带动下完成预定的操作,一般要求它具有较高的灵敏度、精确度、良好的重复性和可靠性等。

动力单元1、按照机电一体化系统的控制要求,为系统提供能量和动力以保证系统正常运行。

2、机电一体化的显著特征之一,是用尽可能小的动力输入获得尽可能大的功能输出。

传感控制单元1、自动检测——人的五官、皮肤(感应同步器,光栅)。

2、对系统运行过程中所需要的本身和外界环境的各种参数及状态进行检测,并转换成可识别信号,传输到控制信息处理单元,经过分析、处理产生相应的控制信息。

执行和驱动单元1、驱动单元:是在控制信息作用下,驱动各种执行机构完成各种动作和功能。

2、机电一体化技术一方面要求驱动单元具有高频率和快速响应等特性,同时又要求其对水、油、温度、尘埃等外部环境的适应性和可靠性;另一方面由于受几何上动作范围狭窄等限制,还需考虑维修方便,并且尽可能实行标准化、系列化、通用化。

3、常见执行和驱动单元:机械、电磁、电液执行机构和步进电机、交直流伺服电机驱动系统。

控制与信息处理单元机电一体化系统的核心单元,其功能是将来自各传感器的检测信息和外部输入命令进行集中、存储、分析、加工,根据信息处理结果,按照一定的程序发出相应的控制信号,通过输出接口送往执行机构,控制整个系统有目的地运行,并达到预期的性能。