丹参酮药理作用及临床应用研究进展△

- 格式:doc

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:10

丹参酮作用丹参酮是一种从丹参中提取的有效成分,在丹参中含量较高。

丹参酮具有多种药理作用,对心血管、抗炎、抗肿瘤、抑菌等方面具有显著的疗效。

首先,丹参酮对心血管系统具有显著保护作用。

丹参酮可以扩张冠状动脉,增加心肌血流量,改善心肌供氧,减少心肌缺血,从而减轻心绞痛症状。

丹参酮还可以降低血浆中的胆固醇和甘油三酯含量,提高高密度脂蛋白胆固醇的含量,有助于预防和治疗动脉粥样硬化、高血压等心血管疾病。

其次,丹参酮具有明显的抗炎作用。

丹参酮可以抑制白细胞的活化和粘附,减少炎症介质的释放,从而减轻炎症反应。

丹参酮还可以抑制炎性细胞因子的合成,阻断炎症信号通路,减少炎症损伤,促进炎症的消退。

因此,丹参酮在治疗风湿性关节炎、炎症性肠病、过敏性疾病等炎症性疾病方面具有一定的疗效。

此外,丹参酮还具有一定的抗肿瘤作用。

丹参酮可以抑制肿瘤细胞的增殖,诱导肿瘤细胞的凋亡,从而抑制肿瘤的生长和扩散。

丹参酮还可以抑制肿瘤细胞的侵袭能力,抑制肿瘤细胞的血管生成,使肿瘤生长受限。

丹参酮在乳腺癌、肺癌、肝癌等多种恶性肿瘤的治疗中显示出潜在的应用价值。

最后,丹参酮还具有一定的抗菌作用。

丹参酮具有抑制细菌、真菌和病毒的活性,在治疗呼吸道感染、消化道感染、皮肤感染等方面具有一定的疗效。

丹参酮还可以增强机体免疫力,提高机体对病原微生物的抵抗能力,减少感染的发生。

总之,丹参酮作为一种有效的天然药物成分,具有多种药理作用。

它可以保护心血管系统,减轻炎症反应,抑制肿瘤生长,抗菌作用,对多种疾病的治疗具有广泛应用价值。

但需要注意的是,丹参酮虽然具有多种作用,但仍然需要在医生的指导下使用,避免因滥用或不当使用导致不良反应的发生。

丹参酮的药理作用丹参酮,用于化脓性和外科感染;用于痤疮;用于宫颈糜烂;用于麻风。

下面来介绍丹参酮的药理作用。

丹参酮的药理作用1.抑菌作用体外实验丹参酮对金黄色葡萄球菌的抗菌作用比小檗碱强,对结核杆菌H37RV株(最低抑菌浓度可达1.5mg/ml以下)对两种毛发癣菌也有抑制作用。

2.抗炎作用大白鼠经灌胃给丹参酮有明显的抗炎症作用。

在炎症第一期模型上对组织胺所致毛细血管通透性增高有明显的抑制作用;对蛋清、角叉菜胶和右旋糖酐所致急性关节肿有抑制作用;对渗出性甲醛腹膜炎有抑制作用。

在炎症第二期模型上,对明胶所致小白鼠的白细胞游走有明显的抑制作用;对亚急性甲醛性关节肿有明显的抑制作用。

对第三期炎症模型,棉球肉芽肿实验无抑制作用(即慢性期无作用)。

丹参酮能使大白鼠血中PGF2α和PGE水平降低,可能与丹参酮的抗炎作用机制有关。

3.抗凝血作用丹参酮有抗凝作用。

作用较原儿荼醛强。

4.其他作用丹参酮能提高小鼠在低压缺氧下的存活率或延长生存时间。

丹参酮有抗雄激素作用,降低皮脂产生,有抗痤疮丙酸杆菌作用,减轻由细菌代谢所加剧的炎症。

可用于治疗痤疮。

丹参酮对伤寒菌苗致热的家兔有解热作用。

小鼠实验表明丹参酮有较温和的、通过卵巢起作用的雌激素活性。

5.体内过程观察丹参酮经十二指肠给药后药物进入肝脏并由胆汁排出的情况,结果表明,大鼠十二指肠给药后一般在1h左右即可测得胆汁中有微量丹参酮排出,其排出高峰在给药后3h左右。

不同结构的丹参酮在肝内排泄速度不相同。

此外实验中还发现在用氯仿提胆汁的丹参酮后,胆汁的水溶液部分有变性蛋白析出,其含量与不同给药组之间有一定联系。

丹参酮的简介丹参酮亦称总丹参酮。

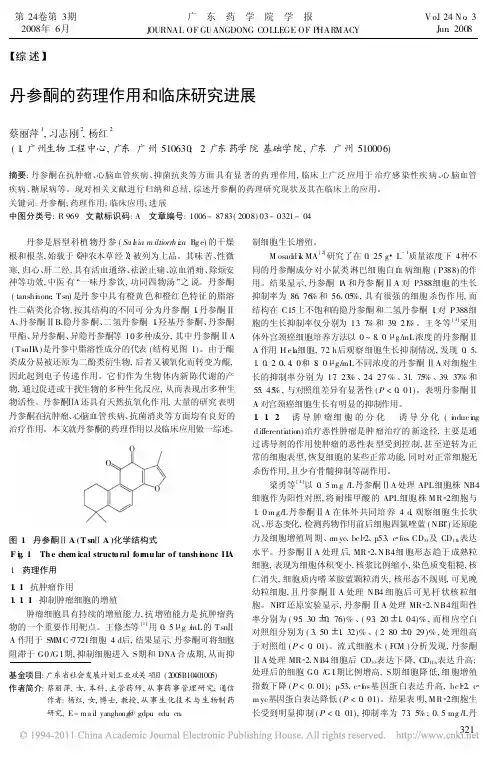

是从中药丹参(唇形科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bunge根)中提取的具有抑菌作用的脂溶性菲醌化合物,从中分得丹参酮I、丹参酮ⅡA、丹参酮ⅡB、隐丹参酮、异隐丹参酮等10余个丹参酮单体,其中隐丹参酮、二氢丹参酮Ⅱ,羟基丹参酮、丹参酸甲酯、丹参酮ⅡB 5个单体具有抗菌作用,尚有抗炎、降温作用。

丹参酮ⅡA磺酸钠注射剂的药理作用与临床应用研究进展

蒋晓磊

【期刊名称】《甘肃科技》

【年(卷),期】2015(000)011

【摘要】丹参酮ⅡA磺酸钠能抑制血管平滑肌增殖和血管内膜增生,对心肌缺血

再灌注损伤有保护作用,具有保护心肌,缩小心肌梗死面积,改善冠脉循环的作用,临床上主要用于冠心病、心绞痛、心肌梗死、急性脑出血。

研究发现丹参酮ⅡA磺酸钠对肾功能衰竭、病毒性肝炎、早期糖尿病肾病等也有明显的治疗作用,值得临床进一步推广使用。

【总页数】4页(P137-139,134)

【作者】蒋晓磊

【作者单位】甘肃省中医院药学部,甘肃兰州 730000

【正文语种】中文

【中图分类】R856.2

【相关文献】

1.丹参酮ⅡA 磺酸钠在糖尿病并发症中的临床应用进展 [J], 林仁标;陈立军;陈赛贞;田自有

2.丹参酮ⅡA磺酸钠注射液临床应用专家建议 [J], 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液规范

治疗专家组

3.浅谈中药丹参中丹参酮的药理作用及临床应用研究进展 [J], 徐艳萍

4.丹参酮ⅡA磺酸钠治疗冠心病心绞痛的临床应用优势分析 [J], 黄定邦

5.丹参酮药理作用及临床应用研究进展 [J], 梁勇;羊裔明;袁淑兰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

丹参研究和应用进展摘要:本文从丹参的剂型、药理作用、药物间相互作用及合理应用方面做一综述,为丹参的临床应用提供参考。

关键词:丹参;药理作用;相互作用丹参为唇形科植物丹参 (Salvia miltiorrhiza Bge) 的干燥根及根茎,其有效成分一般可归为两大类,即水溶性成分和脂溶性成分。

脂溶性成分主要有丹参酮Ⅰ、丹参酮ⅡA、隐丹参酮等,目前均以丹参酮作为脂溶性有效成分的参考指标。

水溶性成分主要有丹参素、原儿茶醛、咖啡酸、迷迭香酸、甲酯及丹酚酸 A、B、C 等。

虽对水溶性成分研究较晚但进展迅速,其中丹参素是丹参中最有效的活性成分之一,是丹参注射液的主要质量控制指标;丹参多酚酸盐也是丹参中重要的有效活性物质,2005版国家药典首次将丹酚酸B作为丹参片的质控标准。

丹参复杂的药理活性使其在临床应用广泛,本文就丹参的剂型、药理作用、药物间相互作用及合理用药等方面做一综述,为丹参的合理应用提供依据。

1.丹参剂型目前出现了很多含有丹参的制剂,临床常用的剂型有片剂、胶囊剂、合剂、冲剂、膏剂、注射液、气雾剂等,此外还出现了一些新剂型如贴剂、滴丸、微胶囊等。

中药透皮给药防治冠心病的研究不断受到关注,临床报道有效率达80%以上。

经临床和动物实验观察,丹芪益心贴对心肌缺血有明显的治疗作用且无不良反应。

但丹参的有效成分经皮透过率较低,改善其透皮效果将会有更好的应用前景和良好的社会、经济效益。

复方丹参滴丸是传统片剂的改进剂型,由丹参、三七、冰片3味药组成。

综合了片剂和液体制剂的优点,并避免了其缺点,具有服用方便、吸收快、生物利用度高等特点,具有很好的应用前景。

现已圆满完成美国FDA二期临床试验,证明复方丹参滴丸安全有效,其开启中药国际化的新篇章。

丹参的纳米脂质体目前受到研究者的青睐,研究非常广泛。

如冷冻干燥法制备隐丹参酮纳米脂质体,薄膜超声法制备丹参素柔性纳米脂质体,乳化溶剂挥发法制备丹参酮ⅡA纳米粒等,这种新剂型能增强丹参制剂的抗氧化性,有助于提高丹参类药物的稳定性,提高了产品质量,增强了疗效,为丹参临床应用开辟了更为广阔的前景。

丹参酮保护心血管疾病的作用机制进展丹参酮是丹参根中的一种脂溶性化合物,它作为中药中活血化瘀的代表药物,目前已在临床中有广泛的应用。

随着心脑血管疾病发生率的不断增多,近年来关于丹参酮在心血管保护中的作用也逐渐被人们所认知。

研究发现丹参酮在扩张血管,保护血管内皮细胞,抗氧化,抗纤维化及抗心律失常等方面均发挥着极其重要的作用。

为了进一步提高对丹参酮的认识,本研究主要综述了丹参酮在心血管保护作用方面的机制进展,为心血管疾病的治疗提供新的中药治疗理论。

标签:丹参酮;心血管;机制进展丹参是唇型科植物丹参(Salvia miltiorrhiza Bge)的干燥根和根茎,味苦,性微寒。

归心、肝经。

有祛瘀止痛,活血通经,清心除烦之功效。

用于月经不调,经闭痛经,症瘕积聚,胸腹刺痛,热痹疼痛,疮疡肿痛,心烦不眠;肝脾肿大,心绞痛[1-3]。

丹参酮亦称总丹参酮。

是从中药丹参(唇形科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bunge根)中提取的具有抑菌作用的脂溶性菲醌化合物,从中分得丹参酮Ⅰ、丹参酮ⅡA、丹参酮ⅡB、隐丹参酮、异隐丹参酮等10余个丹参酮单体,经临床试用证明其治疗心绞痛效果显著,副作用小,为一治疗冠心病的新药。

现将丹参酮心血管药理作用进行综述,为进一步治疗心血管疾病及丹参药材的开发提供参考。

1 抗动脉粥样硬化的作用有学者通过原位杂交技术对丹参酮在血管平滑肌细胞相关的增殖基因c-myc表达中的作用进行了探讨,由于巨噬细胞源性生长因子在平滑肌细胞c-myc中出现明显的高表达,且伴有平滑肌细胞的明显增殖,而丹参酮恰恰可以抑制这种高表达现象,使c-myc表达呈现低水平状态,平滑肌细胞增殖也受到不同程度的抑制作用[4]。

从此研究中可以推断,丹参酮对于动脉粥样硬化患者的作用可能是通过阻止血管平滑肌细胞的增殖而发挥出来的。

另有报道指出,脂质代谢的异常变化也是动脉粥样硬化发生的一个重要原因,当血浆中TC、TG、LDL-C升高,HDL-C降低时,血管内皮细胞受到损害,可导致动脉粥样硬化的发生,其中LDL-C的升高可以损伤血管内膜,促进血小板聚集,HDL-C的降低能够促进胆固醇逆转运,降低胆固醇在外周组织的沉积[5-7]。

丹参酮iia丹参酮IIA:药物潜力与应用领域的探索引言:丹参(Salvia miltiorrhiza)是一种早已被广泛应用于中医的中草药,其根部具有多种药理活性成分。

丹参酮IIA(Danshenol IIA),又称丹参酮B,是其中一种主要有效成分。

丹参酮IIA具有多种生物学活性,已被研究证实其在心血管疾病、炎症反应、神经保护和抗肿瘤等方面具有潜在的药物应用价值。

本文将对丹参酮IIA的化学属性、药理学作用及其可应用的领域进行详细讨论。

丹参酮IIA的化学属性:丹参酮IIA是一种二萜酮类化合物,化学名为2,3,5,6,7,8-六甲基-1,4-苯并二氢呋喃-3-酮。

其分子式为C19H26O3,分子量为302.41 g/mol。

丹参酮IIA是一种黄色晶体,具有鲜明的苯酮香气,可溶于乙醇、二甲基亚硫酸和氯仿等有机溶剂。

丹参酮IIA的药理学作用:1. 心血管保护作用:丹参酮IIA可通过多种途径对心血管系统产生保护作用。

研究表明,丹参酮IIA可抑制血小板聚集、减少血液黏稠度,从而具有抗栓血液的功效;同时,丹参酮IIA还能通过调节氮一氧化物(NO)的生成和释放,扩张血管,降低血压,并通过抗氧化作用减轻心脏组织损伤等。

这些药理作用使得丹参酮IIA成为一种潜在的心血管药物。

2. 抗炎作用:丹参酮IIA具有抑制炎性细胞因子的产生和释放的作用。

实验研究显示,丹参酮IIA能够抑制肺部炎症反应的发生,并通过抑制核因子-κB(NF-κB)的激活,减少炎症反应的程度。

这些研究结果表明,丹参酮IIA具有一定的抗炎作用,有望成为治疗炎症性疾病的候选药物。

3. 神经保护作用:丹参酮IIA对神经系统具有保护作用。

研究表明,丹参酮IIA可抑制神经细胞凋亡,减少神经炎症反应的发生,并促进神经元的生长和修复。

这些发现表明,丹参酮IIA在治疗神经系统疾病方面具有潜在的应用价值。

4. 抗肿瘤作用:丹参酮IIA还具有一定的抗肿瘤作用。

研究发现,丹参酮IIA能够抑制肿瘤细胞的增殖和侵袭,并诱导肿瘤细胞的凋亡。

认识丹参酮的药理作用发表时间:2015-11-09T11:56:11.377Z 来源:《健康前沿》2015年10月供稿作者:曹国义[导读] 河南省中医院心血管内科丹参酮的抗炎作用高玉桂等的实验研究结果表明,动物模型经灌胃给丹参酮有明显的抗炎作用。

◆曹国义(河南省中医院心血管内科)丹参酮(tanshinone)是中药丹参(Salvia miltiorrhiza Bge)根的乙醚或乙醇提取物,其中含有10种成分,总称丹参酮。

丹参酮类都含有邻醌或对醌的结构。

由于醌类成分易被还原转化为二酚类衍生物,后者再被氧化变为醌而起到电子传导样作用。

加之,它是生物新陈代谢的产物,可促进或干扰生物的某些生化反应,表现出多种生物活性。

本文综述有关丹参酮抗炎,抗心血管病及抗肿瘤作用的近识。

1 丹参酮的抗炎作用高玉桂等的实验研究结果表明,动物模型经灌胃给丹参酮有明显的抗炎作用。

在炎症第一期模型上,对组胺所致毛细血管通透性增高有明显的抑制作用;对蛋清、角叉菜胶和右旋糖酐所致急性关节肿胀有抑制作用;对渗出性甲醛腹膜炎有抑制作用。

在炎症第二期模型上,对明胶所致小白鼠的白细胞游走有明显地抑制作用;对亚急性甲醛性关节肿胀有明显地抑制作用。

对炎症第三期模型,棉球肉芽肿实验无抑制作用。

可见丹参酮对炎症的第一、第二期以及急性和亚急性炎症有良好的治疗作用,而对炎症的第三期、即慢性期并无作用。

丹参酮能使大白鼠血中PGF23和PGE水平降低,这可能与丹参酮的抗炎作用机制有关。

2 丹参酮在心血管方面的研究中国科学院上海药物研究所将丹参酮ⅡA经过磺化制成一种水溶性的钠盐,即丹参酮ⅡA磺酸钠(DS201)【1】,然后进行耐缺氧试验,结果显示有效。

对大白鼠在位心脏有轻度增加心肌收缩力的作用,并将DS201结晶推荐临床试用。

对108例心电图异常的冠心病患者的临床观察显示,丹参酮对治疗心绞痛有效率86%,治疗胸闷有效率93.1%,改善心电图异常有效率54.7%,且对患者的血象、肝脏、肾脏均无影响,副作用极小。

丹参酮胶囊的药理作用丹参酮胶囊具有广谱抗菌作用,对金黄色葡萄球菌、人型结核杆菌、分枝杆菌、痤疮棒状杆菌、铁锈色毛发癣菌、红色毛发癣菌、炭疽杆菌具有较强的抗菌活性。

下面店铺就来介绍它的药理作用。

丹参酮胶囊的药理作用1 本品具有广谱抗菌作用,对金黄色葡萄球菌、人型结核杆菌、分枝杆菌、痤疮棒状杆菌、铁锈色毛发癣菌、红色毛发癣菌、炭疽杆菌具有较强的抗菌活性。

2 体外实验结果表明,本品对多种革兰氏阳性球抗菌感染有良好的抑郁、菌作用,且对耐青霉素、链霉素和四环素、多粘菌素的耐药金葡菌株,仍有良好的抑菌作用。

3 动物实验证实,本品对于炭疽杆菌的体外生长有抑制作用。

4 本品对人型的结核杆菌H37RV有不同程度的抑制作用,对分枝杆菌607、溃疡分枝杆菌也有不同程度的抑制作用,对痤疮棒状杆菌也有抑制作用。

5 本品具有雌性激素样活性。

6 本品可抑制铁锈色毛发癣菌和红色毛发癣菌等真菌的生长。

7 本品可通过抑制白细胞氧自由基释放,可降低血中PGF2a和PGE2水平。

8 本品具有氢化可的松样作用。

服用丹参酮胶囊需注意事项1 忌烟酒、辛辣、油腻及腥发食物。

2 切忌以手挤压患处。

3 用药期间不宜同时服用温热性药物。

4 不宜同时使用外用药类,如需配合使用,应在医师指导下使用。

5 儿童、年老体弱或患有其他疾病者应在医师指导下服用。

6 如有多量结节、囊肿、脓疱等应去医院就诊。

7 扁桃体有化脓及全身高热者应去医院就诊。

8 痤疮服药2周、其他适应症服药3天症状无缓解,应去医院就诊。

9 对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。

10 本品性状发生改变时禁止使用。

11 儿童必须在成人监护下使用。

12 请将本品放在儿童不能接触的地方。

13 如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

丹参酮胶囊的其他信息主要功效抗菌消炎。

用于痤疮,扁桃腺炎,疖。

用法用量口服,一次4粒,一日3~4次。

药品信息药品名称通用名称:丹参酮胶囊商品名称:英文名称:Danshentong Capsules化学成分丹参。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 丹参酮药理作用及临床应用研究进展△丹参酮药理作用及临床应用研究进展△ 中草药 2019 年第 4 期第 31 卷综述与专论作者:梁勇羊裔明袁淑兰单位:华西医科大学附属第一医院血液内科成都 610041 关键词:丹参酮;药理作用;临床应用摘要从中药丹参中提取的有效成分丹参酮不仅具有天然抗氧化、心血管药理作用及抗菌消炎作用,而且还具有明显的抗肿瘤作用。

丹参酮在临床非肿瘤领域已得到广泛应用。

从 1934 年至 1976 年间,国内外对丹参进行了大量研究工作,先后从中分离得到 15种成分,测定了结构式,并依次命名为丹参酮(tanshinone, Tan)Ⅰ 、Ⅱ A、Ⅱ B,隐丹参酮,异丹参酮Ⅰ 、Ⅱ A,异隐丹参酮,羟基丹参酮Ⅱ A,丹参酸甲酯,miltirone,salviol,二氢丹参酮Ⅰ ,丹参新醌甲、乙和丙[1]。

研究表明,丹参酮类均含有邻醌或对醌结构。

由于醌类成分易被还原为二酚类衍生物,后者再被氧化又易转变为醌,在转变过程中起电子传递作用;同时,它们在生物体内的代谢产物容易参与机体的多种生物化学反应,并作为生物反应的辅酶对某些生化反应起促进或干扰作用,因此表现出多种药理作用,如抗癌、抗菌、抗病毒等[2],笔者拟对这方面的研究现状作一综述。

1 / 101 Tan 的药理活性 1.1 天然抗氧化作用:Tan Ⅱ A 是一种新的有效的细胞内脂质过氧化产物与 DNA 相互作用的抑制剂。

它对 DNA 的保护作用很可能是通过消除脂类自由基而阻断脂质过氧化的链式反应,抑制 DNA 加成物的生成,从而减少了后者的细胞毒性[3]。

Tan 能消除心肌线粒体膜脂质过氧化过程中产生的脂类自由基,使线粒体呼吸功能不受影响[4]。

1.2 心血管药理作用 1.2.1 抗动脉粥样硬化作用:采用原位杂交技术探讨了Tan Ⅱ A 磺酸钠(简称 DS-201)对血管平滑肌细胞增殖相关基因 c-myc 表达的影响,发现巨噬细胞源性生长因子可明显促进平滑肌细胞 c-myc 高表达,导致平滑肌细胞增殖,而 DS-201 能阻止这种作用,使 c-myc 表达水平下降,抑制平滑肌细胞增殖。

提示 DS-201 可能通过阻止血管平滑肌细胞增殖而起到抗动脉粥样硬化作用[5]。

1.2.2 缩小心肌梗死面积:利用结扎狗冠状动脉前降支的心肌梗死模型,静注 DS-201,结果心肌梗死范围缩小,疗效非常显著。

冠状动脉内给药后同样显著缩小狗心肌梗死面积,其疗效与潘生丁相当[6]。

1.2.3 降低心肌耗氧量:---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 降低心肌耗氧量有利于缺血性冠心病的治疗。

阻断狗冠状动脉血流后,对照组静注生理盐水其左室舒张压上升,而静滴 DS-201 的试验组则明显降低[6]。

说明 DS-201 可能通过降低左心室壁张力和心脏体积而降低心肌耗氧量。

1.2.4 在心肌缺血-再灌注损伤中的作用:徐长庆等[7]采用膜片钳全细胞式记录方法,观察了Tan Ⅱ A 对豚鼠单个心室肌细胞跨膜电位及 L-型钙电流的影响。

结果证明,Tan ⅡA 具有类异搏停样 L-型钙通道阻断剂作用,可用于心肌缺血-再灌注损伤和心律失常的防治。

陶军等[8]利用家兔心肌缺血-再灌注模型,观察了缺血-再灌注后心肌 2, 4-亚甲二氧苯丙胺(MDA)生成、超氧化物歧化酶(SOD)活性、血清肌酸激酶(CK)活性变化及 DS-201 对上述指标的影响。

结果表明,缺血-再灌注心肌 MDA 含量显著升高, SOD 活性明显下降,同时血清 CK 活性显著升高,缺血和再灌注前给予DS-201(5 mg/kg)能显著降低心肌中 MDA 的生成和减少心肌 CK 的释放。

用化学发光法显示 DS-201 对超氧阴离子、羟基自由基和过氧化氢有消除作用。

由此推测消除氧自由基是 Tan 防治心肌再灌注损伤的机制之一。

3 / 10买长江[9]用离体大鼠工作心模型,研究了 Tan 对心肌保护效果,并与异搏停对比。

证实 Tan 心肌保护效果优于异搏停,作用机制与减少氧自由基有关。

1.2.5 间接心血管作用:实验表明[6], DS-201 对小鼠和大鼠体外血栓形成,血小板聚集功能均有抑制作用。

1.3 抗菌消炎作用:房其年等[1]对丹参 10 种成分进行体外抑菌试验。

其中,隐丹参酮、丹参酮Ⅱ B、丹参酸甲酯、羟基丹参酮Ⅱ A 和二氢丹参酮Ⅰ 对金黄色葡萄球菌(金葡菌)及其耐药菌株有较强抑菌作用。

丹参酮Ⅰ 、Ⅱ A,隐丹参酮,羟基丹参酮Ⅱ A 对人型结核杆菌(H37RV)菌株有较强抑菌作用。

高玉桂等[10]以总丹参酮进行体外及动物体内实验均证明,Tan 对以金葡菌为主的急性感染,特别是对耐药金葡菌株有显著疗效,并对两种毛发癣菌有抗菌作用。

1.4 抗肿瘤作用:Tan 通过对各种肿瘤细胞的杀伤、诱导分化及诱导凋亡等机制而发挥抗肿瘤作用。

1.4.1 对肿瘤细胞的杀伤作用:研究证实[2], Tan 是丹参中的主要抗肿瘤活性成分。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 早已报道丹参可以延长 Ehrich 腹水癌小鼠的存活时间[11],对喜树碱、环磷酰胺的抗肿瘤活性有增效作用[12~14]。

后又报道对小鼠 Ehrich 腹水癌也有杀伤作用[15]。

用 125-IUdR掺入法证明丹参可以抑制肉瘤细胞 DNA 合成,表明丹参对肉瘤 180 细胞有细胞毒作用[16]。

1991 年, Wu Wu-lung 等[17]对丹参的 15 种成分的抗癌活性进行了研究。

他们采用 MTT法测定药物对癌细胞杀伤作用,比较了 Tan 类对人鼻咽癌细胞株(KB)、人宫颈癌细胞株(HeLa)、人结肠癌细胞株(Colo-205)和人喉癌细胞株(Hep-2)的细胞毒作用。

发现其中某些成分(如TanⅢ、Ⅺ、Ⅹ Ⅱ 、Ⅹ、Ⅸ及Ⅵ等)在 1 g/mL 浓度下对癌细胞均有不同程度的杀伤作用。

丹参酮类有着广泛的菲醌结构是其细胞毒作用的基础,其中菲环结构与 DNA 分子相结合,而呋喃环、醌类结构可产生自由基引起 DNA 损伤,抑制肿瘤细胞 DNA 合成。

1.4.2 对肿瘤细胞的诱导分化作用:诱导分化治疗恶性肿瘤是癌肿治疗研究的新途径,它与传统化学治疗的根本区别在于它不杀伤肿瘤细胞,而是诱导肿瘤细胞分化成为正常细胞或接近正常细胞,对正常细胞无杀伤作用,且少有骨髓抑制等副作用。

故与其它抗癌药物相比有较大优越性,由此而引起学术界广泛5 / 10注意[18]。

1986 年,全反式维甲酸(ATRA)诱导分化治疗急性早幼粒细胞白血病(APL)的成功,大大推动了诱导分化治疗恶性肿瘤的临床和实验室研究的进展[19]。

但维甲酸相关综合征及快速发生的耐药性限制了该药的临床应用。

因此,迫切需要寻找新的高效、低毒的诱导分化剂来改善 APL 的治疗[20]。

袁淑兰等在体外细胞培养的基础上,通过细胞形态学、细胞增殖动力学、裸鼠成瘤性的研究,观察了Tan Ⅱ A 对人宫颈癌细胞株(ME180)的体外诱导分化作用,并以 ATRA 作对照。

结果表明,经无毒剂量的Tan Ⅱ A (0.5 g/mL)和 ATRA (0.5 g/mL)处理后,细胞形态趋向良性分化,生长减慢,集落形成率和3H-TdR 掺入率明显降低,在裸鼠上的成瘤时间延长,成瘤能力明显降低;经统计学处理,Tan Ⅱ A 和 ATRA 对 ME180 细胞均具有较好的诱导分化作用,两者差异无显著意义(P>0.05)[21]。

用无毒剂量的Tan Ⅱ A (0.5 g/mL)处理ME180 细胞株后进行细胞 RNA 斑点杂交发现,其中 c-myc、 H-ras 癌基因表达明显降低,推测Tan Ⅱ A对 ME180 细胞的诱导分化作用机制可能是对细胞增殖有关的癌基因表达的抑制。

与此同时,在人白血病细胞株(HL-60)、人肝癌细胞株(SMMC-7721)、小鼠肝癌 H22 瘤株以及小鼠类淋巴细胞白血病 P388---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 瘤株上都证明Tan Ⅱ A 具有良好的诱导分化作用[22~24]。

为了解 Tan 的抗癌作用并探索其机制, 1996 年,王修杰等[25]分别用Tan Ⅱ A 处理SMMC-7721 和 HL-60 进行体外实验及Tan Ⅱ A 对小鼠肝癌 H22 瘤株体内抑癌实验。

采用溴脱氧尿嘧啶(Brdu)进行掺入标记,抗增殖细胞核抗原(PCNA)免疫组化染色法检测Tan Ⅱ A对癌细胞增殖动力学的影响。

结果显示,Tan Ⅱ A 处理 SMMC-7721 和 HL-60 细胞株后,Brdu 标记率分别为 19.5%和 19.01%,均显著低于对照组(28.0%,25.57%, P<0.01); PCNA阳性分别为 57.0%, 30.32%,均显著低于对照组(74.3%, 47.05%, P<0.01)。

Tan Ⅱ A 对小鼠肝癌 H22 的抑瘤率 3 次实验结果分别为50.0%, 38.5%和 40.6%,与对照组相比差异有显著意义(P<0.01);Brdu 标记细胞为 51.87.9, PCNA 阳性细胞为 451.126.1,均低于对照组(84.424.3 694.8117.1),差异有显著意义(P<0.01)。

体内外研究表明[26],Tan Ⅱ A具有抗癌与诱导肿瘤细胞分化作用。

其作用机制可能是通过抑制 ras 癌基因和 PCNA 表达,影响DNA 多聚酶活性,抑制 DNA 合成,从而抑制细胞增殖,诱导细胞分化。

1.4.3 诱导肿瘤细胞凋亡:凋亡(apoptosis)是在基因调控下的主动自杀,又称细胞程序7 / 10化死亡(programmed cell death)。

正常细胞的增殖、分化和凋亡存在一种平衡,而肿瘤细胞则无限增殖,分化受阻,凋亡被抑制。