《我自己的歌(之一)》赏析教学设计

- 格式:docx

- 大小:544.03 KB

- 文档页数:6

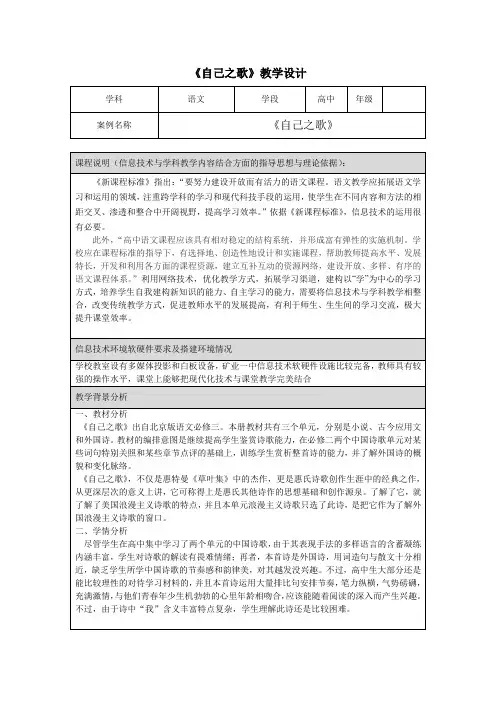

《自己之歌》教学设计

附录一:

19世纪上半叶,美国在经济上虽然发展很快,但仍基本上处于欧洲殖民地的地位。

至于文化,特别是文学方面,则主要从属于英国,还没有建立起本民族的与合众国相适应的民主主义文学。

当时以爱默生为首的美国超验主义者提倡个性解放,鼓吹打破神学和外国教条主义的束缚,在美国来一次文艺复兴。

解放个性,就是要发现自己,从一个国家来说就是要确立本民族自己的独立人格。

在这样的历史要求下,惠特曼树立自己的雄心,要通过他自己来表现他的“特殊时代、环境和美国”,于是他的“我自己”便与他们民族的“我自己”合而为一了。

附录二:《天狗》

一

我是一条天狗呀!

我把月来吞了,

我把日来吞了,

我把一切的星球来吞了,

我把全宇宙来吞了。

我便是我了!

二

我是月底光,

我是日底光,

我是一切星球底光,

我是X光线底光,

我是全宇宙底Energy底总量!

三

我飞奔,

我狂叫,

我燃烧。

我如烈火一样地燃烧!

我如大海一样地狂叫!

我如电气一样地飞跑!

我飞跑,

我飞跑,

我飞跑,

我剥我的皮,

我食我的肉,

我嚼我的血,

我啮我的心肝,

我在我神经上飞跑,

我在我脊髓上飞跑,

我在我脑筋上飞跑。

四

我便是我呀!

我的我要爆了!。

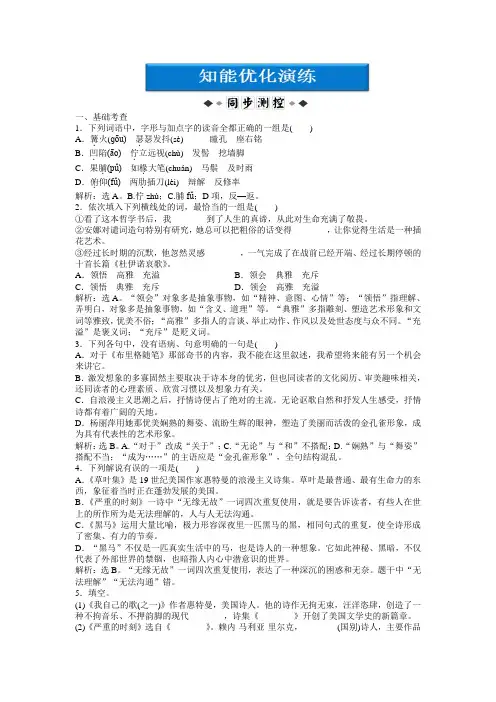

一、基础考查1.下列词语中,字形与加点字的读音全都正确的一组是()A.篝.火(ɡōu)瑟.瑟发抖(sè)瞳孔座右铭B.凹.陷(āo) 佇.立远视(chù) 发髻挖墙脚C.果脯.(pǔ) 如椽.大笔(chuán) 马鬃及时雨D.俯.仰(fǔ) 两肋.插刀(lèi) 辩解反修率解析:选A。

B.佇zhù;C.脯fǔ;D项,反—返。

2.依次填入下列横线处的词,最恰当的一组是()①看了这本哲学书后,我________到了人生的真谛,从此对生命充满了敬畏。

②安娜对谴词造句特别有研究,她总可以把粗俗的话变得________,让你觉得生活是一种插花艺术。

③经过长时期的沉默,他忽然灵感________,一气完成了在战前已经开端、经过长期停顿的十首长篇《杜伊诺哀歌》。

A.领悟高雅充溢B.领会典雅充斥C.领悟典雅充斥D.领会高雅充溢解析:选A。

“领会”对象多是抽象事物,如“精神、意图、心情”等;“领悟”指理解、弄明白,对象多是抽象事物,如“含义、道理”等。

“典雅”多指雕刻、塑造艺术形象和文词等雅致,优美不俗;“高雅”多指人的言谈、举止动作、作风以及处世态度与众不同。

“充溢”是褒义词;“充斥”是贬义词。

3.下列各句中,没有语病、句意明确的一句是()A.对于《布里格随笔》那部奇书的内容,我不能在这里叙述,我希望将来能有另一个机会来讲它。

B.激发想象的多寡固然主要取决于诗本身的优劣,但也同读者的文化阅历、审美趣味相关,还同读者的心理素质、欣赏习惯以及想象力有关。

C.自浪漫主义思潮之后,抒情诗便占了绝对的主流。

无论讴歌自然和抒发人生感受,抒情诗都有着广阔的天地。

D.杨丽萍用她那优美娴熟的舞姿、流盼生辉的眼神,塑造了美丽而活泼的金孔雀形象,成为具有代表性的艺术形象。

解析:选B。

A.“对于”改成“关于”;C.“无论”与“和”不搭配;D.“娴熟”与“舞姿”搭配不当;“成为……”的主语应是“金孔雀形象”,全句结构混乱。

惠特曼鼓励的诗

以下是沃尔特·惠特曼(Walt Whitman)的一首鼓励的诗:

《我自己的歌》(Song of Myself)

我赞美我自己,

歌唱我自己,

我承担的你也将承担,

因为属于我的每一个原子也同样属于你。

我闲步,还邀请了我的灵魂,

我俯身悠然观察着一片夏天的草叶。

我的话,我的血液中的话,

让我将它说出,无论它是什么,

我都将无拘无束地说出。

我赞美我自己,

歌唱我自己,

我承担的你也将承担,

因为属于我的每一个原子也同样属于你。

这首诗表达了惠特曼对自我的肯定和赞美,鼓励每个人都要勇敢地表达自己,相信自己的价值和能力。

简析惠特曼《自我之歌》沃尔特??惠特曼(Walt Whitman, 1819-1892)是一位世界著名的美国民主主义诗人,是美国文学史上的革新派代表。

他创作的诗歌体被后人称为自由体,因为惠特曼认为民主之音不能被传统的诗歌形式所束缚。

1855年他首次出版了他的著名诗集《草叶集》。

《草叶集》第一版问世时,共收诗12首,最后出第9版时共收诗383首,其中最长的一首《自我之歌》共1 336行。

这首诗的内容几乎包括了作者毕生的主要思想,是作者最重要的诗歌之一。

惠特曼诗歌的艺术风格和传统的诗体大不相同。

他一生热爱意大利歌剧、演讲术和大海的滔滔浪声。

西方学者指出这是惠特曼诗歌的音律的主要来源。

他的诗歌从语言和题材上深刻地影响了20世纪的美国诗歌。

《草叶集》问世后,评论家们议论纷纷,毁誉参半,争论焦点就是《自我之歌》。

尽管当时美国文坛的盟主爱默生独具慧眼,读完诗集以后赞赏有加,并写信给惠特曼,称赞“它是美国出版过的最出色的,富有才智和智慧的诗篇”,但是由于其异于常规的风格而受到绝大多数作家和批评家包括费罗、罗威尔的猛烈攻击。

惠特曼写诗的初衷是希望为人民大众所接受,遗憾的是却被大多数公众所忽视。

一、一首抒情诗史惠特曼在《我自己的歌》一诗的开头写道:我赞美我自己,歌唱我自己,我承担的你也将承担,因为属于我的每一个原子也同样属于你。

在这首诗的最后一节,诗人又是这样写的:如果你一时找不到我,请不要灰心丧气,一处找不到再到别处去找,我总在某个地方等候着你。

全诗以“我”开篇,又以“你”结尾,这种写法有其独特的艺术魅力。

纵观全诗,尽管这个“我”总是以叙事者的身份在诗中占据主导地位,但是这个“你”却始论文联盟整理终伴随着“我”歌唱着《我自己的歌》。

在惠特曼之前,从未有哪一个美国诗人像他这样如此重视过读者的作用。

与19世纪许多浪漫派诗人一样,惠特曼也怀着一种强烈的自我意识,在诗歌创作中用第一人称“我”为主人公,抒发诗人个人的情感。

《自己之歌(节选)》课文赏析原文呈现①我相信一片草叶所需费的工程不会少于星星,【1】一只蚂蚁、一粒沙和一个鹪鹩①的卵都是同样地完美,雨蛙也是造物者的一种精工的制作,藤蔓四延的黑莓可以装饰天堂里的华屋,【2】我手掌上一个极小的关节可以使所有的机器都显得渺小可怜!母牛低头啮草的样子超越了任何的石像,一个小鼠的神奇足够使千千万万的异教徒吃惊。

【3】层解:第一节,“我”对世间万物平等以待。

名师圈点:①鹤鹩(jiāo liáo):一种小型鸣禽,体长约10厘米,羽毛赤褐色,略有黑褐色斑,点。

多在灌木丛中活动,吃昆虫等。

名师赏评:【1】“星星”璀璨夺目,“草叶”普通平凡,但在“我”看来,“草叶”所需费的工程不会少于“星星”,这说明诗人赋予了最普通的小草以崇高的地位和尊严。

【2】平凡如黑莓者,也可以“装饰天堂里的华屋”,诗人意在表明每一位平凡的普通人都有各自不同的价值。

【3】[对比]作者选取了草叶、星星、蚂蚁、沙粒、鹪鹩的卵、雨蛙、黑莓、关节、母牛、小鼠等意象,通过对比的手法,说明无论多么平凡的事物也有自己的独特价值。

难点②我看出我是和片麻石、煤、藓苔、水果、谷粒、可食的菜根混合在一起,并且全身装饰着飞鸟和走兽,【4】虽然有很好的理由远离了过去的一切,但需要的时候我又可以将任何东西召来。

【5】层解:第二节,“我”出身平凡,但能量巨大。

名师赏评:【4】在诗人的眼中,万物是浑然一体的,个体的区别只是表象,表象之下隐藏的是生命统一的本质。

“装饰着飞鸟和走兽”,说明“我”是追求自由的。

【5】“有很好的理由”远离,但“需要的时候”“可以将任何东西召来”,这体现了诗人为了自由不顾一切的精神。

③逃跑或畏怯是徒然的,火成岩喷出了千年的烈火来反对我接近是徒然的,【6】爬虫退缩到它的灰质的硬壳下面去是徒然的,事物远离开我并显出各种不同的形状是徒然的,海洋停留在岩洞中,大的怪物偃卧在低处是徒然的,鹰雕背负着青天翱翔是徒然的,蝮蛇在藤蔓和木材中间溜过是徒然的,麋鹿居住在树林的深处是徒然的,尖嘴的海燕向北飘浮到拉布多是徒然的,【7】我快速地跟随着,我升到了绝岩上的罅隙中的巢穴。

《自己之歌》教学设计一、教学目标1、让学生理解诗歌中所表达的自我意识和对个体价值的肯定。

2、引导学生分析诗歌的语言特色和艺术手法。

3、培养学生独立思考和自主表达的能力,激发学生对自我的探索与认知。

二、教学重难点1、重点(1)理解诗歌中丰富的意象所蕴含的意义。

(2)把握诗人独特的表达方式和情感抒发。

2、难点(1)领会诗歌中对个体与自然、社会关系的深刻思考。

(2)体会诗歌的自由风格和创新精神对现代诗歌的影响。

三、教学方法讲授法、讨论法、朗读法、品鉴法四、教学过程1、导入新课(1)通过提问引导学生思考“自我”的概念,例如:“你们认为什么是自我?如何展现自我?”(2)简单介绍诗人惠特曼及其作品《自己之歌》的背景,引发学生的兴趣。

2、初读诗歌(1)学生自由朗读诗歌,初步感受诗歌的节奏和韵律。

(2)教师范读,强调重点字词的读音和诗句的停顿。

3、整体感知(1)让学生概括诗歌的主要内容,谈谈对诗歌主题的初步理解。

(2)引导学生梳理诗歌的结构,明确诗歌的脉络。

4、精读品鉴(1)选取诗歌中的典型意象,如“草叶”等,引导学生分析其象征意义和诗人借助这些意象所表达的情感。

(2)探讨诗歌的语言特色,如口语化的表达、自由的句式等,体会其对情感传达的作用。

5、小组讨论(1)组织学生分组讨论以下问题:诗人如何在诗歌中展现个体的独特性和价值?诗歌中所描绘的自我与自然、社会的关系是怎样的?(2)每组推选代表进行发言,分享讨论成果。

6、深入探究(1)引导学生思考诗歌所反映的时代背景和文化内涵,理解诗人的创作意图。

(2)对比同时期其他诗歌作品,分析《自己之歌》的创新之处和独特价值。

7、拓展延伸(1)让学生联系自己的生活实际,谈谈对“自我”的新认识和感悟。

(2)布置课后作业,要求学生模仿《自己之歌》的风格,创作一首展现自我的诗歌。

8、课堂总结(1)回顾本节课的重点内容,包括诗歌的主题、艺术特色等。

(2)对学生的表现进行评价和总结,鼓励学生继续探索诗歌的魅力。

小班艺术我自己(歌曲)教案反思小班艺术我自己(歌曲)教案反思主要包含了活动目标,重难点分析,活动准备,活动过程,活动反思等内容,在照照、看看、玩玩中认识自己和同伴,并愿意在集体中交流,有编唱歌的兴趣,适合幼儿园老师们上小班主题活动课,快来看看我自己(歌曲)教案吧。

活动目标:1、在照照、看看、玩玩中认识自己和同伴,并愿意在集体中交流。

2、有编唱歌的兴趣。

3、学唱歌曲,感知歌曲的节奏形式。

重难点分析:学唱歌曲,感知歌曲的节奏形式。

有编唱歌的兴趣。

活动准备:镜子一面电钢琴活动过程:1、导入2、展开3、结束一、导入部分:组织幼儿一起唱对唱,老师问小朋友答。

好宝宝,我问你,你的鼻子在哪里,李老师我的鼻子在这里。

用唱歌对答的形式做五官游戏,引入课题。

二、展开部分1、照镜子认识自己。

1)请幼儿照镜子,观看自己的笑脸。

--你觉得自己的脸上哪些地方长的最有趣。

2)引导幼儿在镜中做各种可爱滑稽的表情。

--有的小朋友的眼睛大大的,有的小朋友的鼻子高高的,你能让它们变一变,做一些有趣的怪脸吗?(幼儿做鬼脸时,教师及时的拍摄下来。

)2、看看录像认识同伴。

1)教师逐一在电视上放出孩子的脸,并将画面定格引发讨论。

这是谁他叫什么名字?他的脸上怎么样?(请录像中的本人也说说自己。

)2)教师根据幼儿的介绍及集体讨论情况,即兴编唱歌曲,这是我的嘴巴小小的,这是我的眼睛圆圆的,这是我的头发长长的,这是我呀,我叫xxx 3)根据录像中不同幼儿的脸部特征,师生共同演唱和编唱歌曲,熟悉同伴的名字。

3、编唱歌曲。

在音乐伴奏下,幼儿根据镜子中自己的小脸,编唱我自己的歌。

我们小朋友都有一张可爱的小脸,每张小脸都有和别人不一样的地方,请你把自己最有趣的地方编进歌里唱唱吧。

三、结束部分:在愉悦的氛围中,幼儿将自编的我自己的歌,唱给好朋友听。

教学反思:《我自己》的主题活动有两周。

在开展活动当中,孩子们对自己的五官有一定的认识,能知道眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴,还能结合《小手爬呀爬》音乐游戏,使每个幼儿都能在活动中掌握自己的五官。

作者: 王炳华

作者机构: 吉林大学公共外语教育学院,吉林长春130012

出版物刊名: 现代交际:学术版

页码: 100-101页

年卷期: 2017年 第4期

主题词: 赵萝蕤 诗歌 翻译赏析 直译

摘要:赵萝蕤是我国译坛举足轻重的女翻译家之一,在《荒原》《草叶集》等汉译本中,她对诗歌翻译的艺术与翻译策略可略见一二。

赵先生翻译重直译,以“信”为主,因“信”求“达”,化“达”入“雅”。

其译作富有生活气息,蕴涵节奏律感,随处都流露着女性的细腻柔美,其翻译策略与手法的应用也值得称道。

本篇将就其翻译方法的应用进行浅析,并以《我自己的歌》为例对其译本选段进行赏析。

《自己之歌》教学设计一、教学目标1、让学生了解惠特曼及其诗歌创作特点,理解《自己之歌》的主题和内涵。

2、引导学生分析诗歌的艺术特色,包括意象、语言、结构等方面。

3、培养学生的诗歌鉴赏能力,激发学生对诗歌的热爱,提升学生的文学素养。

二、教学重难点1、教学重点(1)理解诗歌中“自己”的丰富内涵,把握诗歌的主题。

(2)分析诗歌的艺术特色,体会惠特曼自由奔放的诗歌风格。

2、教学难点(1)领悟诗歌中所表达的对个体与自然、个体与社会关系的思考。

(2)感受诗歌独特的语言魅力和结构特点。

三、教学方法讲授法、讨论法、诵读法、分析法四、教学过程1、导入新课(1)通过播放一段关于自然与人类的视频或展示一些相关的图片,引导学生思考个体在世界中的位置和意义。

(2)提问学生:“你们如何看待自己在这个世界中的角色?”从而引出本节课要学习的诗歌《自己之歌》。

2、作者及背景介绍(1)简要介绍沃尔特·惠特曼,包括他的生平经历、文学成就以及在美国文学史上的地位。

(2)讲述《自己之歌》的创作背景,让学生了解这首诗诞生的时代环境和社会思潮。

3、初读诗歌(1)学生自由朗读诗歌,初步感受诗歌的节奏和韵律。

(2)教师范读,强调重点字词的读音和诗歌的情感基调。

4、文本分析(1)引导学生思考诗歌中的“自己”到底指的是什么。

可以从个体的自我、自然中的一员、社会中的一份子等多个角度进行探讨。

(2)分析诗歌中所运用的意象,如草叶、蚂蚁、飞鸟等,探讨这些意象所代表的意义以及它们如何共同构建了诗歌的意境。

(3)品味诗歌的语言特色,如自由奔放的句式、简洁明快的用词等,体会惠特曼独特的诗歌语言风格。

(4)研究诗歌的结构,探讨其看似松散实则紧密相连的内在逻辑。

5、主题探讨(1)组织学生分组讨论诗歌的主题,鼓励学生发表不同的见解。

(2)总结学生的讨论结果,明确诗歌所表达的对个体自由、平等、尊严的追求,以及对人与自然、人与社会和谐共处的向往。

6、艺术特色总结(1)与学生一起回顾诗歌在意象、语言、结构等方面的特点。

《自己之歌》精品教案(统编版高二选择性必修中)共3篇《自己之歌》精品教案(统编版高二选择性必修中)1《自己之歌》精品教案(统编版高二选择性必修中)本文主要介绍了《自己之歌》这篇文学作品的精品教案,旨在帮助高中学生更好地理解和掌握这部作品,提高文学素养和思辨能力。

本文首先介绍了《自己之歌》的背景和作者简介,再分别从文本解析、语言运用和深层阅读三个方面进行教学设计。

一、《自己之歌》的背景和作者简介《自己之歌》是美国黑人作家詹姆斯·鲍德温的小说,于1963年出版。

这部小说是鲍德温社会现实主义作品的代表之一,描写了一个美国东北部小镇上一个黑人青少年的成长故事。

作者詹姆斯·鲍德温(1924-1987)是美国文坛上著名的黑人作家、小说家、剧作家和散文家,以关注黑人文化和探讨种族问题而闻名。

他的作品多以黑人生活为背景,艺术手法具有强烈的现实主义风格,对美国社会问题和社会心理进行深刻探讨。

鲍德温被誉为“黑色文化先知”,在美国黑人文学和文化发展中产生了重要影响。

二、文本解析本部分主要从情节、人物和主题三个角度分析小说的文本内容。

1.情节分析小说《自己之歌》主要叙述了年轻的黑人男孩约翰·格林的成长经历以及他面对的各种困难和挑战。

约翰的母亲是一名福音教派的信徒,父亲则是赌博和酗酒的人。

父母的生活方式和相互关系给约翰的成长和性格造成一定的影响。

约翰自卑、脆弱、叛逆,心里不断想着自我逃避,希望自己能够“不同于别人”。

小说的主要情节集中在约翰成长的过程中,他在工作中认识了布克、钟维,之后遇到了奎加、艾西斯这对兄妹。

最后,他受到了小说家史黛芬·穆恩的邀请,踏上了文化之路。

整个故事通过约翰一步步成长,面对困难,逐渐认识到自己及自己所处的环境,并最终选择了真正的自我发展,刻画了一个复杂的人物形象。

2.人物分析小说的主要人物包括约翰、奎加、艾西斯、布克、钟维等。

约翰是小说的主人公,整个小说也主要是讲述他的成长故事。

惠特曼《我自己的歌》_一首抒情史诗惠特曼《我自己的歌》:一首抒情史诗惠特曼是19世纪美国著名的诗人,他的诗作富有激情和自由的精神,对于美国文学界产生了深远的影响。

在他众多的作品中,《我自己的歌》无疑是一首抒情史诗,展现了他对自然、人生和个人经历的追求与思考。

《我自己的歌》这首长诗通过一系列的自传形式,深入而感性地描绘了惠特曼的人生积淀和感悟。

诗中的他将自己的灵魂与自然统一起来,通过诗中```多次出现的“我”,惠特曼不仅可以代表个体,也通过他的经历和思考,表达了整个人类的渴望和力量。

他以个体为核心,从宏观的角度去思考和揭示人与自然之间的紧密联系。

惠特曼在《我自己的歌》中将自然描述为一种完美的存在,他以独特的视角诠释了自然的美和力量。

他观察到了生活的微妙之处,体验到了自然的神秘和奥妙,他说:“逐一寻味,每一样都美好。

”他用平凡的语言,将自然的细微之处赋予了无尽的意义,并通过这种自然和人的融合,表达了对生命的肯定和对美的追求。

他坚信人与自然是一个整体,人需要回归自然,与其和谐共处,这也是他一直倡导的。

在《我自己的歌》中,惠特曼展现了他对人生和个体的思考,以及对死亡的接纳和理解。

他写道:“警觉地站起来,为生者而战,而我无怨无悔,因为热爱生活。

”他用经历和感悟告诉我们,面对死亡,我们应该珍惜当下,积极活在当下,并为自己和他人创造美好的回忆。

他用这种坦然和宽容的态度,告诉我们生命的可贵和美丽,以及死亡不可怕而应被接纳。

惠特曼在《我自己的歌》中还表达了对社会和人类命运的思考。

他关注社会中的各个阶层和群体,并以自身的经历抒发了他对不同群体的关怀和同情。

他用一种平等和包容的态度对待所有人,不分高低贵贱,他说:“我的灵魂与大地同在,与天空同在,与所有生物共鸣。

”他认为每个人都是平等的,每个人都应该受到尊重和关怀,而不应该因为社会地位的不同而造成差异。

惠特曼的《我自己的歌》是他一生中最重要的作品之一,这首长诗无疑是一部抒情史诗。

《自己之歌》(节选)最后一节运用了反复和排比的艺术

手法,结合作品对此加以赏析

《自己之歌》(节选)最后一节:

我饮着朝霞酿成的琼浆,听着小鸟的鸣啭、歌唱;

我婆娑起舞,芳草为我鼓掌。

我总是仰望高空,对光明心驰神往;

我从不顾影自怜,也不孤芳自赏。

而这些哲理,人类尚未完全领悟。

这一节运用了反复和排比的艺术手法。

“我饮着”、“听着”、“我婆娑起舞,芳草为我鼓掌”运用了排比的手法,强调了诗人与自然的合一,流露出诗人对大自然的敬畏之情,也体现了诗人对大自然的感激之情。

“我总是仰望高空,对光明心驰神往;我从不顾影自怜,也不孤芳自赏。

”运用了反复的手法,强调了诗人追求光明、自立自强的精神品质,也体现了诗人对人类尚未完全领悟的哲理的感慨。

《我自己的歌(之一)》赏析(新人教版07版选修《外国诗歌散文欣赏》)这首长诗是《草叶集》初版12首诗中的第一首,那时没有标题,到第二版才标为《关于一个美国人──华尔特??惠特曼》,第三版改为《华尔特??惠特曼》,直到1881年出第七版时才确定为《我自己之歌》。

诗题在中国最初由徐志摩译为《我自己的歌》,后来楚图南改译为《自己之歌》,近年赵萝蕤又译为《我自己的歌》。

这两种译法我觉得都不十分确切,因为在这里“我自己”是诗的主题,正如“大路”是《大路之歌》的主题一样。

一种翻译忽略了“我”,另一种翻译中的“我自己的”又可能被理解为一个所属性的定语(与“别人的”相对),故决定改译为《我自己之歌》,似觉全面一些。

诗中的“我”究竟怎样解释,这是个关键问题,一直存在着不同的见解。

首先必须承认,这个“我”具有两重乃至多重的意义。

第一重意义是诗人自己,即惠特曼本人,他在诗中有种种自白,谈到自己的情况和经历,这是读者最先认出的。

第二重意义是作为一个一般的人、一个人的象征的“我”,他可以代替各种各样的人发言、感受、行动,等等。

第三,在某些情况下则是宇宙万物乃至宇宙本身的“我”,它是一种泛神论生命力的人格化。

由于这几种身份在诗中交替出现,彼此混淆,所以许多地方不好理解。

例如此诗最初问世时,读者看到第24段中举出的诗人名字,便把“我”完全看成了惠特曼本人,并到诗中去寻找作者的自传,结果得出的印象是他为人傲慢、粗鲁而好吹嘘,这当然对诗人十分不利。

后来经过一些友好的评论家和惠特曼本人相继解释,说诗中的“我”并非就是诗人,而主要是指19世纪美国的代表人物,这才有了不同的看法。

如某位批评家说的,如果那个“我”是当时美国人的代表,这首诗倒是好理解得多,因为对于一位能象征领土迅速扩张、生产蓬勃发展的美国的人物,说他自己“里外是神圣的”,说他“溺爱我自己”,就比较符合实际了。

《我自己之歌》作为惠特曼的代表作,作为《草叶集》的缩影,它的产生背景就是《草叶集》的背景,其主题思想也就是《草叶集》的中心思想。

3《自己之歌》(节选)公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文选择性必修中册统编版高中语文选择性必修中册第四单元《自己之歌》(节选)新授课教学设计一、教材分析《自己之歌》列举了许多自然事物,赋予其诗意,渲染了大自然旺盛的生命力,抒发了对个体价值的赞美,凸显出宏大的自我,体现出自我意识的觉醒和对个体价值的思考,表达了对自由、开放、独立的个性的追求。

二、教学目标1.了解惠特曼的生平及写作背景。

2.把握诗歌的意象,体会诗歌情感。

3.理解诗中“我"这一形象,赏析诗歌奇特的艺术特色。

4.感受诗歌中涌动的旺盛的生命力和诗中凸显出的宏大的自我。

三、教学重难点(一)教学重点:感受诗歌中涌动的旺盛的生命力和诗中凸显出的宏大的自我。

(二)教学难点:理解诗中“我”这一形象,赏析诗歌奇特的艺术特色。

四、课时安排:1课时五、教学过程设计(一)导入很多人总是沉溺于纷繁的琐事中,忘记了日出时候喷薄的色彩,忘记了月亮升起,是皎月的那种淡淡的忧愁,忘记了小溪如何欢快的流淌,忘记了一朵花是如何肆意的绽放,忘记了自己该如何畅快的活一场。

我们总认为自己不重要,自己的感受也不重要,只要完成一个个任务就好了,久而久之,我们都变得麻木了,成为机器的零部件,没有了自己的面目,没有了感知,只剩下一点社会功能,这样的我们如何拥有鲜活的生命力呢?今天,我们一起学习惠特曼的诗歌——《自己之歌》,领略自身力量的无穷!(二)查资料,介绍朗诵篇目1.作者简介:惠特曼(1819—1892),是美国著名的诗人,人文主义者。

生于贫苦农民家庭,当过木工、排字工、教师、报纸编辑。

他创造了诗歌的自由体,为了避免传统的诗艺常规,即押韵、格律等,惠特曼创造了一种空前自由的诗体,借以充分地表达自己的思想感情。

一生创作了大量诗歌。

他的诗体现了美国的民主理想,反映了美国独立战争和内战的重大史实。

他的创作对欧美诗歌的发展影响极大,有“美国‘诗歌之父’惠特曼"之称。

《我自己的歌(之一)》赏析教学设计Appreciation of teaching design of my own so ng (1)

《我自己的歌(之一)》赏析教学设计

前言:小泰温馨提醒,语文是基础教育课程体系中的一门重点教学科目,其教学的内容是语言文化,其运行的形式也是语言文化。

语文能力是学习其他学科和科学的基础,也是一门重要的人文社会科学,是人们相互交流思想等的工具。

本教案根据语文课程标准的要求和针对教学对象是高中生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根本目的。

便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。

这首长诗是《草叶集》初版12首诗中的第一首,那时没有标题,到第二版才标为《关于一个美国人──华尔特•惠特曼》,第三版改为《华尔特•惠特曼》,直到1881年出第七版时才确定为《我自己之歌》。

诗题在中国最初由徐志摩译为《我自己的歌》,后来楚图南改译为《自己之歌》,近年赵萝蕤又译为《我自己的歌》。

这两种译法我觉得都不十分确切,因为在这里“我自己”是诗的主题,正如“大路”是《大路之歌》的主题一样。

一种翻译忽略了“我”,另一种翻译中的“我自己的”又可能被理解为一个所属性的定语(与“别人的”相对),故决定改译为《我自己之歌》,似觉全面一些。

诗中的“我”究竟怎样解释,这是个关键问题,一直存在着不同的见解。

首先必须承认,这个“我”具有两重乃至多重的意义。

第一重意义是诗人自己,即惠特曼本人,他在诗中有种种自白,谈到自己的情况和经历,这是读者最先认出的。

第二重意义是作为一个一般的人、一个人的象征的“我”,他可以代替各种

各样的人发言、感受、行动,等等。

第三,在某些情况下则是宇

宙万物乃至宇宙本身的“我”,它是一种泛神论生命力的人格化。

由于这几种身份在诗中交替出现,彼此混淆,所以许多地方不好

理解。

例如此诗最初问世时,读者看到第24段中举出的诗人名字,便把“我”完全看成了惠特曼本人,并到诗中去寻找作者的自传,结果得出的印象是他为人傲慢、粗鲁而好吹嘘,这当然对诗人十

分不利。

后来经过一些友好的评论家和惠特曼本人相继解释,说

诗中的“我”并非就是诗人,而主要是指19世纪美国的代表人物,这才有了不同的看法。

如某位批评家说的,如果那个“我”是当

时美国人的代表,这首诗倒是好理解得多,因为对于一位能象征

领土迅速扩张、生产蓬勃发展的美国的人物,说他自己“里外是

神圣的”,说他“溺爱我自己”,就比较符合实际了。

《我自己之歌》作为惠特曼的代表作,作为《草叶集》的缩影,它的产生背景就是《草叶集》的背景,其主题思想也就是

《草叶集》的中心思想。

关于这一点,诗人在《过去历程的回顾》中写道:我为我的理想追求和斗争了多年之后,“发现自己在31

岁到33岁时仍然醉心于一个特别的愿望和信念……这就是发愤以

文学或诗的形式,将我的身体的、感情的、道德的、智力的和审

美的个性,坚定不移地、明明白白地端出和忠实地表现出来。

”

又说:“在我的事业和探索积极形成时(我怎样才能表现我自己

的特殊时代和环境、美国、民主呢?)我就看到,那个提供答案

并叫一切事物以它为转移的主体和核心,必然是一个肉体与灵魂

的统一体,一个人──这个人,我经过多次考虑和深思之后,审

慎地断定应当是我自己──的确,不能是任何别的一个。

”

这个问题还可以从美国历史的、民族的角度来加以考察。

19

世纪上半叶,美国在经济上虽然发展很快,但仍基本上处于欧洲

殖民地的地位。

至于文化,特别是文学方面,则主要从属于英国,还没有建立起本民族的与合众国相适应的民主主义文学。

当时以

爱默生为首的美国超验主义者提倡个性解放,鼓吹打破神学和外

国教条主义的束缚,在美国来一次文艺复兴。

解放个性,就是要

发现自己,从一个国家来说就是要确立本民族自己的独立人格。

在这样的历史要求下,惠特曼树立自己的雄心,要通过他自己来

表现他的“特殊时代、环境和美国”,于是他的“我自己”便与

他们民族的“我自己”合而为一了。

这首诗在《草叶集》初版中出现时,不但没有标题,也没有标出

可分段落的数字,甚至全诗结尾处竟没有一个句号。

用美国现代

批评家理查德•蔡斯的话来说,它是一种包括“意象派似的小诗、

现实主义城乡风俗画、各式各样的目录、说教、哲理探讨、滑稽

插曲、自由漫谈和抒情沉思”的特殊结合。

这代表了历来许多评

论家的意见,即认为长诗没有什么结构可言,只是一些串连在一

起的各种不大相干的段落。

但也有些评论家觉得长诗的整体性很强,其内在联系并不难追踪。

个别专门研究的学者甚至把它体系

化了,说它结构严密,形成了一个繁复的图案。

这种说法显然很

勉强。

笔者倾向于同意理查德•蔡斯的见解,认为此诗是一种“特

殊的结合”,它所包括的主要是对于诗人所处的那个“特殊时代

和环境、美国、民主”的描写、沉思、议论和赞美,而他是通过

一个个性即“我自己”来写的。

可以说它是“我自己”由内而外、由近而远、由小而大的发展,逐步与集体、国家、全人类乃至永

恒世界相结合,最后形成一支歌唱民主精神和宇宙一统的狂想曲,连物我、生死、时空的差别也全都泯灭了。

这里的确贯穿着“自

我中心”或“自我主义”的思想,但是如英国现代批评家道•格兰

特所指出的,诗人并非单纯写这一思想本身,而是把诗中那个“我”作为民主的最高榜样,他身上的“健康、力量、活力、信

心──所有这些特质都不属于个人,而是属于民主,为每个抱有

同一理想的人所共享”。

不过,长诗的内容既那么丰富庞杂,结

构又那么松散奇特,像一座没有搭好、几乎还没有成形的七宝楼

台那样,徒令人眼花缭乱而已。

我总觉得,惠特曼作为一个习性

散漫又耽于沉思默想的人,这首诗看来是想到哪里写到哪里,断

断续续地记录下来,然后连缀成篇的。

从体例来说,也是叙述、

素描、抒情、议论、独白等等的糅合,甚至在同一段中也有这种

情形,而且反复颠倒,自相矛盾之处亦实在不少,加上作者的驳

杂的哲学观点,就更加不好从整体上来加以把握和分析了。

也许,如诗人的好友布罗斯所说,如果我们也紧紧盯住诗中那个“君临

全篇并始终紧盯着我们的个性(人)”,我们会依稀看出个眉目

来吧。

(选自《惠特曼名作欣赏》,中国和平出版社1995年版)

-------- Designed By JinTai College ---------。