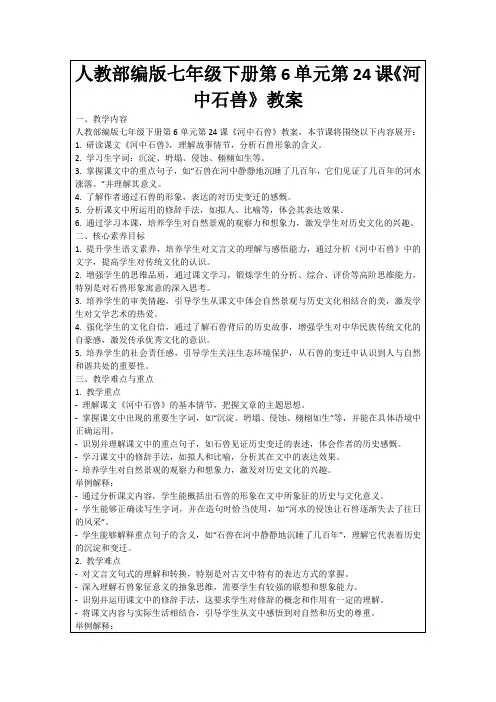

部编版《河中石兽》课内语段阅读

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:3

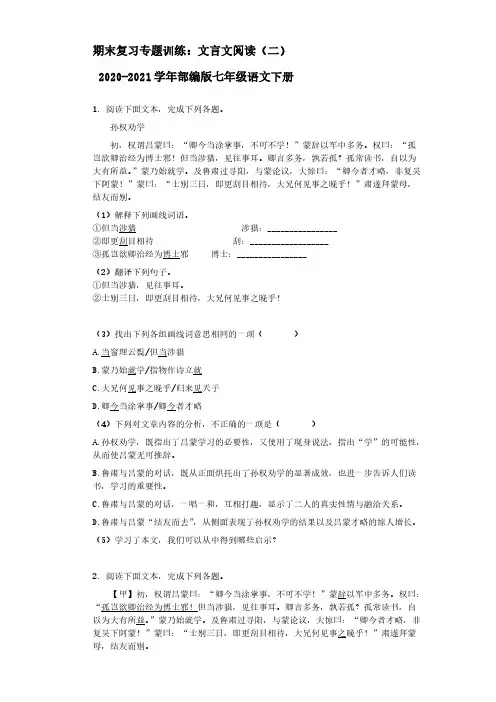

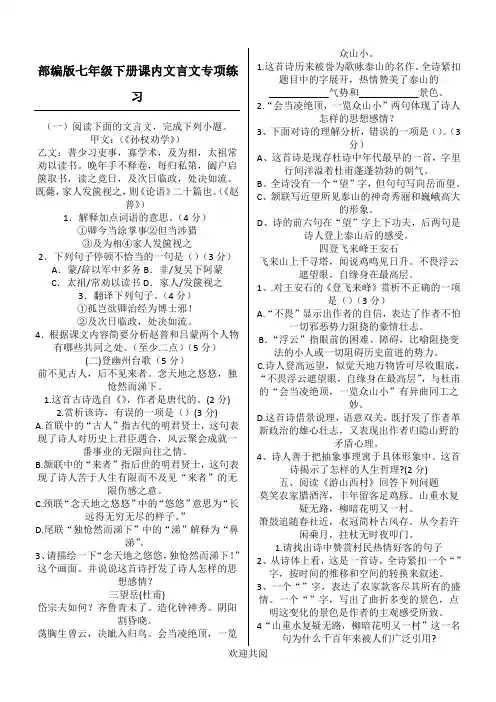

期末复习专题训练:文言文阅读(二)2020-2021学年部编版七年级语文下册1. 阅读下面文本,完成下列各题。

孙权劝学初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。

权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

”蒙乃始就学。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(1)解释下列画线词语。

①但当涉猎涉猎:________________②即更刮目相待刮:__________________③孤岂欲卿治经为博士邪博士:________________(2)翻译下列句子。

①但当涉猎,见往事耳。

②士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!(3)找出下列各组画线词意思相同的一项()A.当窗理云鬓/但当涉猎B.蒙乃始就学/指物作诗立就C.大兄何见事之晚乎/归来见天子D.卿今当涂掌事/卿今者才略(4)下列对文章内容的分析,不正确的一项是()A.孙权劝学,既指出了吕蒙学习的必要性,又使用了现身说法,指出“学”的可能性,从而使吕蒙无可推辞。

B.鲁肃与吕蒙的对话,既从正面烘托出了孙权劝学的显著成效,也进一步告诉人们读书,学习的重要性。

C.鲁肃与吕蒙的对话,一唱一和,互相打趣,显示了二人的真实性情与融洽关系。

D.鲁肃与吕蒙“结友而去”,从侧面表现了孙权劝学的结果以及吕蒙才略的惊人增长。

(5)学习了本文,我们可以从中得到哪些启示?2. 阅读下面文本,完成下列各题。

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。

权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

”蒙乃始就学。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

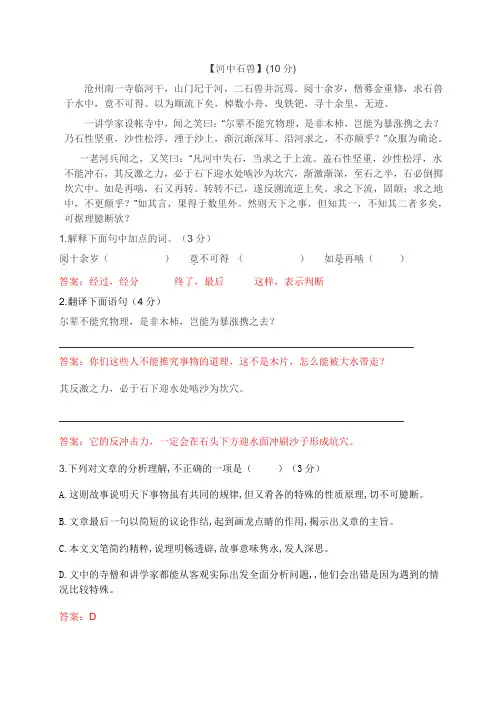

【河中石兽】(10分)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?1.解释下面句中加点的词。

(3分)阅.十余岁()竟.不可得()如是.再啮()答案:经过,经分终了,最后这样,表示判断2.翻译下面语句(4分)尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?答案:你们这些人不能推究事物的道理,这不是木片,怎么能被大水带走?其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

答案:它的反冲击力,一定会在石头下方迎水面冲刷沙子形成坑穴。

3.下列对文章的分析理解,不正确的一项是()(3分)A.这则故事说明天下事物虽有共同的规律,但又肴各的特殊的性质原理,切不可臆断。

B.文章最后一句以简短的议论作结,起到画龙点睛的作用,揭示出义章的主旨。

C.本文文笔简约精粹,说理明畅透辟,故事意味隽永,发人深思。

D.文中的寺僧和讲学家都能从客观实际出发全面分析问题,,他们会出错是因为遇到的情况比较特殊。

答案:D【曹冲智救库吏】国多事,用刑严重。

太祖马鞍在库,而为鼠所啮。

库吏惧必死,议欲面缚首罪,犹惧不免。

冲谓曰:“待三日中,然后自归。

”冲于是以刀穿单衣如鼠啮者谬为失意貌有愁色。

太祖问之,冲对曰:“世俗以为鼠啮衣者,其主不吉。

今单衣见啮,是以忧戚。

"太祖曰:“此妄言耳,无所苦也。

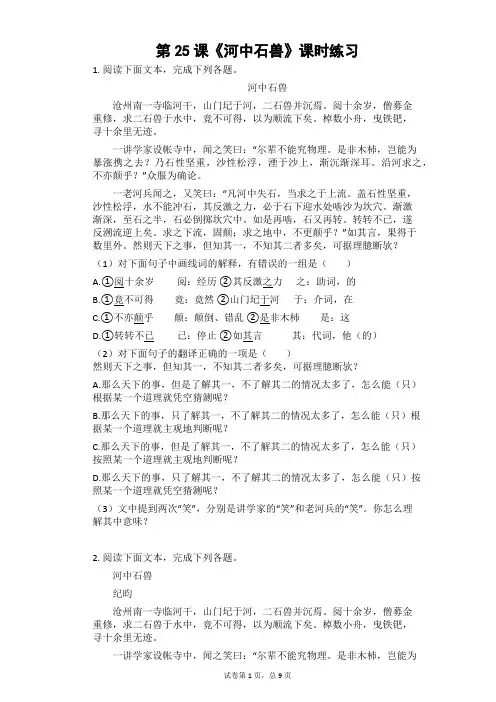

第25课《河中石兽》课时练习1. 阅读下面文本,完成下列各题。

河中石兽沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(1)对下面句子中画线词的解释,有错误的一组是()A.①阅十余岁阅:经历 ②其反激之力之:助词,的B.①竟不可得竟:竟然 ②山门圮于河于:介词,在C.①不亦颠乎颠:颠倒、错乱 ②是非木杮是:这D.①转转不已已:停止 ②如其言其:代词,他(的)(2)对下面句子的翻译正确的一项是()然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?A.那么天下的事,但是了解其一,不了解其二的情况太多了,怎么能(只)根据某一个道理就凭空猜测呢?B.那么天下的事,只了解其一,不了解其二的情况太多了,怎么能(只)根据某一个道理就主观地判断呢?C.那么天下的事,但是了解其一,不了解其二的情况太多了,怎么能(只)按照某一个道理就主观地判断呢?D.那么天下的事,只了解其一,不了解其二的情况太多了,怎么能(只)按照某一个道理就凭空猜测呢?(3)文中提到两次“笑”,分别是讲学家的“笑”和老河兵的“笑”。

你怎么理解其中意味?2. 阅读下面文本,完成下列各题。

河中石兽纪昀沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

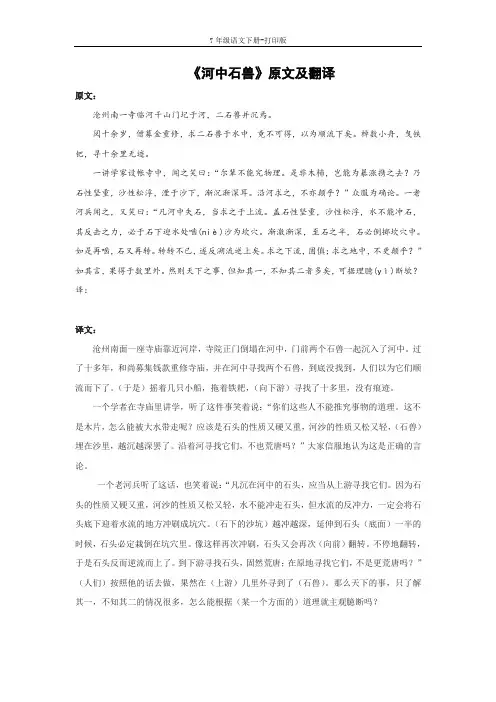

7年级语文下册-打印版《河中石兽》原文及翻译原文:沧州南一寺临河干山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙下,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反击之力,必于石下迎水处啮(niè)沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固傎;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆(yì)断欤?译:译文:沧州南面一座寺庙靠近河岸,寺院正门倒塌在河中,门前两个石兽一起沉入了河中。

过了十多年,和尚募集钱款重修寺庙,并在河中寻找两个石兽,到底没找到,人们以为它们顺流而下了。

(于是)摇着几只小船,拖着铁耙,(向下游)寻找了十多里,没有痕迹。

一个学者在寺庙里讲学,听了这件事笑着说:“你们这些人不能推究事物的道理。

这不是木片,怎么能被大水带走呢?应该是石头的性质又硬又重,河沙的性质又松又轻,(石兽)埋在沙里,越沉越深罢了。

沿着河寻找它们,不也荒唐吗?”大家信服地认为这是正确的言论。

一个老河兵听了这话,也笑着说:“凡沉在河中的石头,应当从上游寻找它们。

因为石头的性质又硬又重,河沙的性质又松又轻,水不能冲走石头,但水流的反冲力,一定会将石头底下迎着水流的地方冲刷成坑穴。

(石下的沙坑)越冲越深,延伸到石头(底面)一半的时候,石头必定栽倒在坑穴里。

像这样再次冲刷,石头又会再次(向前)翻转。

不停地翻转,于是石头反而逆流而上了。

到下游寻找石头,固然荒唐;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?”(人们)按照他的话去做,果然在(上游)几里外寻到了(石兽)。

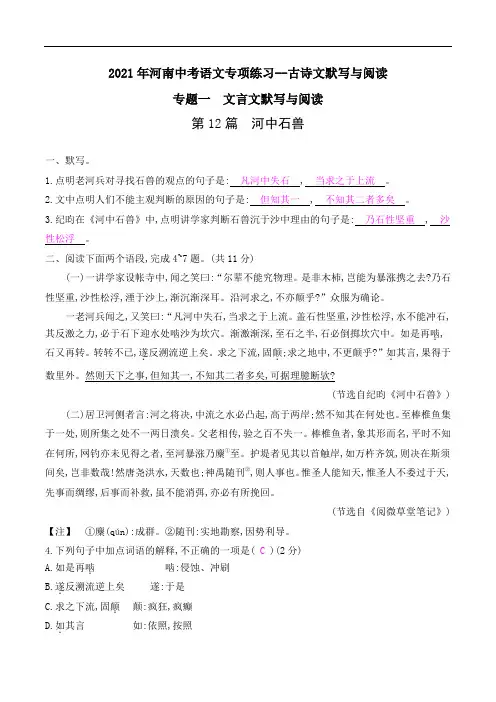

2021年河南中考语文专项练习--古诗文默写与阅读专题一文言文默写与阅读第12篇河中石兽一、默写。

1.点明老河兵对寻找石兽的观点的句子是: 凡河中失石, 当求之于上流。

2.文中点明人们不能主观判断的原因的句子是: 但知其一, 不知其二者多矣。

3.纪昀在《河中石兽》中,点明讲学家判断石兽沉于沙中理由的句子是: 乃石性坚重, 沙性松浮。

二、阅读下面两个语段,完成4~7题。

(共11分)(一)一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮.,石又再转。

转转不已,遂.反溯流逆上矣。

求之下流,固颠.;求之地中,不更颠乎?”如.其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(节选自纪昀《河中石兽》)(二)居卫河侧者言:河之将决,中流之水必凸起,高于两岸;然不知其在何处也。

至棒椎鱼集于一处,则所集之处不一两日溃矣。

父老相传,验之百不失一。

棒椎鱼者,象其形而名,平时不知在何所,网钓亦未见得之者,至河暴涨乃麇①至。

护堤者见其以首触岸,如万杵齐筑,则决在斯须间矣,岂非数哉!然唐尧洪水,天数也;神禹随刊②,则人事也。

惟圣人能知天,惟圣人不委过于天,先事而绸缪,后事而补救,虽不能消弭,亦必有所挽回。

(节选自《阅微草堂笔记》) 【注】①麇(qún):成群。

②随刊:实地勘察,因势利导。

4.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( C )(2分)A.如是再啮.啮:侵蚀、冲刷B.遂.反溯流逆上矣遂:于是C.求之下流,固颠.颠:疯狂,疯癫D.如.其言如:依照,按照【解题思路】本题考查文言文实词的含义。

C项,“颠”的意思是“颠倒,错乱”。

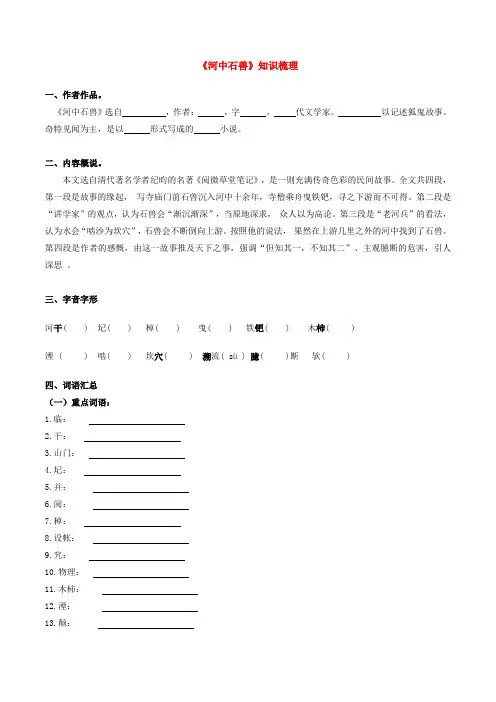

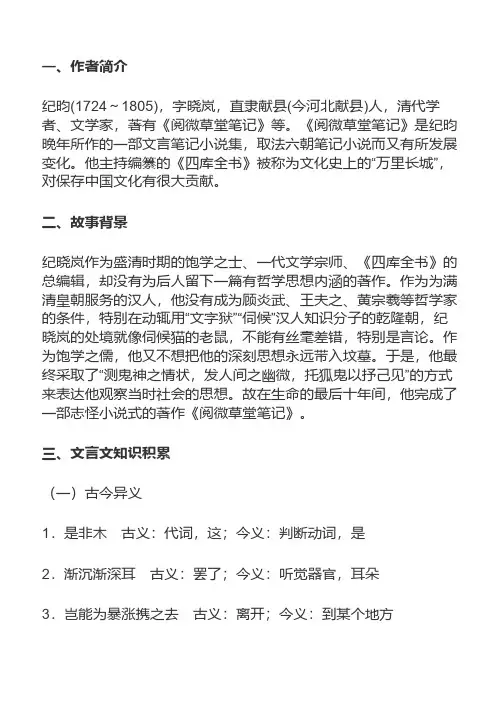

《河中石兽》知识梳理一、作者作品。

《河中石兽》选自,作者:,字,代文学家。

以记述狐鬼故事、奇特见闻为主,是以形式写成的小说。

二、内容概说。

本文选自清代著名学者纪昀的名著《阅微草堂笔记》,是一则充满传奇色彩的民间故事。

全文共四段,第一段是故事的缘起,写寺庙门前石兽沉入河中十余年,寺僧乘舟曳铁钯,寻之下游而不可得。

第二段是“讲学家”的观点,认为石兽会“渐沉渐深”,当原地深求,众人以为高论。

第三段是“老河兵”的看法,认为水会“啮沙为坎穴”,石兽会不断倒向上游。

按照他的说法,果然在上游几里之外的河中找到了石兽。

第四段是作者的感慨,由这一故事推及天下之事,强调“但知其一,不知其二”、主观臆断的危害,引人深思。

三、字音字形河干( ) 圮( ) 棹( ) 曳( ) 铁钯( ) 木杮( )湮 ( ) 啮( ) 坎穴( ) 溯流( sù ) 臆( )断欤( )四、词语汇总(一)重点词语:1.临:2.干:3.山门:4.圮:5.并:6.阅:7.棹:8.设帐:9.究:10.物理:11.木柿:12.湮:13.颠:14.河兵:15.啮:16.坎穴:17.如:18.臆断:(二)通假字:(1)不亦颠乎(2)曳铁钯(三)词类活用(1)棹数小舟(四)古今异义(1)一寺临河干(古义:;今义::)(2)阅十余岁(古义:;今义::)(3)阅十余岁(古义:;今义::)(4)是非木杮(古义:;今义::)(5)如其言(古义:;今义::)(6)尔辈不能究物理(古义:;今义::)(五)一词多义为:(1)以为顺流下矣(2)岂能为暴涨携之去(3)众服为确论(4)啮沙为坎穴(六)虚词用法。

于:(1)山门圮(pǐ)于河(2)求石兽于水中(3)湮(yān)于沙上(4)当求之于上流(5)必于石下迎水处(6)果得于数里外其:(1)其反激之力:(2)但知其一,不知其二者多矣:之:(1)闻之笑曰(2)岂能为暴涨携之去(3)其反激之力五、特殊句式1.省略句:果得于数里外。

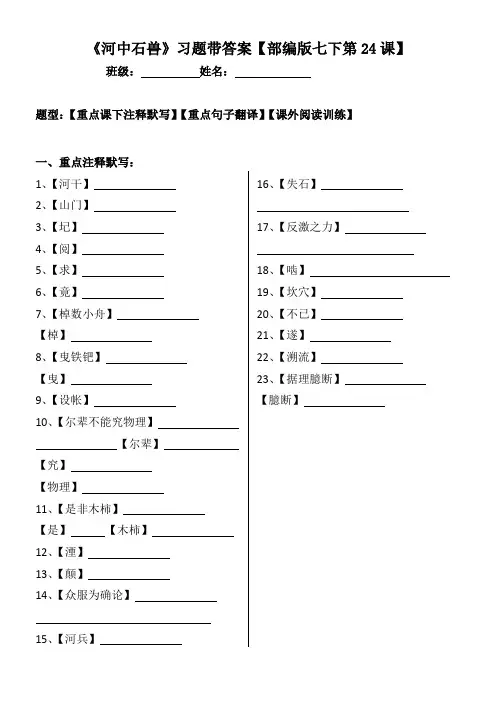

《河中石兽》习题带答案【部编版七下第24课】班级:姓名:题型:【重点课下注释默写】【重点句子翻译】【课外阅读训练】一、重点注释默写:1、【河干】2、【山门】3、【圮】4、【阅】5、【求】6、【竟】7、【棹数小舟】【棹】8、【曳铁钯】【曳】9、【设帐】10、【尔辈不能究物理】【尔辈】【究】【物理】11、【是非木柿】【是】【木柿】12、【湮】13、【颠】14、【众服为确论】15、【河兵】16、【失石】17、【反激之力】18、【啮】19、【坎穴】20、【不已】21、【遂】22、【溯流】23、【据理臆断】【臆断】二、重点句子翻译:1、阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

翻译:2、棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

翻译:3、尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?翻译:4、盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

翻译:5、转转不已,遂反溯流逆上矣。

翻译:6、然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?翻译:三、课外文言文阅读:大言赵有方士好大言,艾子戏问之曰:“先生寿几何?”方士曰:“余亦忘之矣。

忆童稚时与群儿看伏羲①画八卦,见其蛇身人首,归得惊痫,赖伏羲以.草头药治,余得不死。

女娲之世,天倾西北,地陷东南,余时居中央平稳之处,两不能害。

②,因举一指伤其额,流血被.面而遁。

舜为父母所虐,号泣于天,经余门,劳而觞③之,力辞不饮而去。

姜家小儿钓得小鱼,时时相遗.,余以饲山中黄鹤。

”艾子唯唯而退。

俄而..赵王堕马伤胁,医云:“需千年血方可治之。

”下令求千年血,不可得。

艾子言于王曰:“此有方士,不啻数千岁,杀取其血,其效当愈速矣。

”王大喜,密使人执方士,将杀之。

方士拜且泣曰:“昨日吾父母皆年五十,东邻老姥携酒为寿,臣饮至醉,不意言词过度,实不曾活千岁。

艾先生最善说谎,王其勿听。

”赵王乃叱.而赦之。

(取材于明代陆灼《艾子后语》)【注释】①伏羲:神话传说中的三皇之一,蛇身人首。

《河中石兽》习题带答案【部编版七下第24课】班级:姓名:题型:【重点课下注释默写】【重点句子翻译】一、重点注释默写:1、【河干】2、【山门】3、【圮】4、【阅】5、【求】6、【竟】7、【棹数小舟】【棹】8、【曳铁钯】【曳】9、【设帐】10、【尔辈不能究物理】【尔辈】【究】【物理】11、【是非木柿】【是】【木柿】12、【湮】13、【颠】14、【众服为确论】15、【河兵】16、【失石】17、【反激之力】18、【啮】19、【坎穴】20、【不已】21、【遂】22、【溯流】23、【据理臆断】【臆断】二、重点句子翻译:1、阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

翻译:2、棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

翻译:3、尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?翻译:4、盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

翻译:5、转转不已,遂反溯流逆上矣。

翻译:6、然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?翻译:参考答案一、重点注释默写:1、【河干】河岸。

2、【山门】佛寺的外门。

3、【圮】倒塌。

4、【阅】经过,经历。

5、【求】寻找。

6、【竟】终了,最后。

7、【棹数小舟】划着几只小船。

【棹】,划(船)。

8、【曳铁钯】拖着铁钯。

【曳】,拖。

9、【设帐】设馆教书。

10、【尔辈不能究物理】你们这些人不能探求事物的道理。

【尔辈】,你们这些人。

【究】研究、探求。

【物理】,事物的道理、规律。

11、【是非木柿】这不是木片。

【是】,这。

【木柿】,削下来的木片。

12、【湮】埋没。

13、【颠】颠倒,错乱。

14、【众服为确论】大家很信服,认为是正确的言论。

15、【河兵】巡河、护河的士兵。

16、【失石】丢失的石头,这里指落入水中的石头。

17、【反激之力】河水撞击石头返回的冲击力。

18、【啮】咬,这里是侵蚀、冲刷的意思。

19、【坎穴】坑洞。

20、【不已】不停止。

21、【遂】于是。

22、【溯流】逆流。

2019开实部编版七下课内文言文及对比拓展阅读一、甲:《孙权劝学》略乙:《鲁肃过蒙屯下》鲁肃代周瑜,当之陆口,过蒙屯下。

肃意尚轻蒙,或说肃曰:‘吕将军功名日显,不可以故意待之,君宜顾之。

’遂往诣蒙。

酒酣,蒙问肃曰:‘君受重任,与关羽为邻,将何计略,以备不虞?’肃造次应曰:‘临时施宜。

’蒙曰:‘今东西虽为一家,而关羽实虎熊也,计安可不豫定?’因为肃画五策。

肃于是越席就之,拊其背曰:‘吕子明,吾不知卿才略所及乃至于此也。

’遂拜蒙母,结友而别。

时蒙与成当、宋定、徐顾屯次比近,三将死,子弟幼弱,权悉以兵并蒙。

蒙固辞,陈启顾等皆勤劳国事,子弟虽小,不可废也。

书三上,权乃听。

蒙于是又为择师使辅导之其操心率如此。

注:诣:拜访。

虞(y):意料,预料。

造次:鲁莽,轻率。

拊(f):抚摸。

拜:拜望,拜见。

1.解释文中加点词语的意思。

(1)过蒙屯下(2)遂往诣蒙(3)肃于是越席就之(4)权悉以兵并蒙2.断句(断两处)于是又为择师使辅导之其操心率如此3.句子翻译(1)将何计略以备不虞? (2)吾不知卿才略所及乃至于此也。

4.鲁肃为什么和吕蒙“结友”?5.联系课文《孙权劝学》,谈谈你对吕蒙的看法。

6.《孙权劝学》与《鲁肃过蒙屯下》作对比阅读,说说两文的异同点。

答案一、1.(1)经过,(2)到,(3)走近,(4)全、都。

2.于是又为择师/使辅导之/其操心率如此3.(1)(你)打算用什么计策来防备意外情况呢?(2)我不知道你的才能和谋略竟到了这种地步。

4.鲁肃起初对吕蒙不屑一顾,在和吕蒙交谈后,被他的才能和谋略所折服,于是,与他“结友”而别。

5.此题为开放性题目。

(1)勤奋好学;(2)勇而有谋略,识军计。

6.两文同是揭示开卷有益,有关虚心学习的道理,但是孙权劝学从正面写,鲁肃过蒙屯下从侧面写。

翻译:鲁肃取代周瑜(为水军都督),当陆口驻屯,经过吕蒙所在的屯下。

鲁肃(当时)对吕蒙还比较轻视。

有人对鲁肃说:“吕将军的功名一天比一天显著,不可以用旧眼光来看待,您应当去拜访他。

七年级下期中后古文三篇习题带答案【部编版】(一)第16课《陋室铭》习题一、重点课下注释默写:1、【陋室铭】陋室,简陋的屋子。

铭,古代刻在器物上用来警诚自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。

2、【名】出名,有名。

3、【灵】灵验。

4、【斯是陋室,惟吾德馨】这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

斯,这。

馨,能散布很远的香气,这里指德行美好。

5、【苔痕上阶绿,草色入帘青】苔痕长到阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上了青色。

6、【鸿儒】博学的人。

鸿,大。

7、【白丁】平民,指没有功名的人。

8、【调素琴】弹琴。

调,调弄。

素琴,不加装饰的琴。

9、【金经】指佛经(佛经用泥金书写)。

10、【无丝竹之乱耳】没有世俗的乐曲扰乱心境。

丝,指弦乐器。

竹,指管乐器。

11、【无案牍之劳形】没有官府公文劳神伤身。

案牍,指官府文书。

形,形体、躯体。

12、【南阳诸葛庐】诸葛亮隐居南阳住的草庐。

13、【西蜀子云亭】扬子云在西蜀的屋舍。

14、【何陋之有】意思是,有什么简陋的呢?二、重点句子翻译:1、山不在高,有仙则名。

山不在于高,有了神仙就出名。

2、斯是陋室,惟吾德馨。

这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了)。

3、苔痕上阶绿,草色入帘青。

长到台阶上的苔痕颜色碧绿;草色青葱,映入帘中。

4、谈笑有鸿儒,往来无白丁。

到这里谈笑的都是知识渊博的大学者,交往的没有知识浅薄的人。

5、无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

没有奏乐的声音扰乱双耳,没有官府的公文使身体劳累。

6、孔子云:何陋之有?孔子说:“有什么简陋的呢?”三、课外文言文阅读:记与欧公言欧阳文忠公尝言:有患疾者,医问其得疾之由,曰:“乘船遇风,惊而得之。

”医取多年舵牙为舵公手汗所渍处,刮末杂丹砂茯神之流,饮之而愈。

今《本草注别药性论》云:“止汗,用麻黄根节及故竹扇为末服之。

”文忠因言:“医以意用药多此比,初似儿戏,然或有验,殆未易致诘也。

”予因谓公曰:“以笔墨烧灰饮学者,当治昏惰耶?推此而广之,则饮伯夷之盥水,可以疗贪;食比干之餕馀,可以已佞;舐樊哙之盾,可以治怯;嗅西子之珥,可以疗恶疾矣。

24 《河中石兽》课后习题参考答案思考探究一、关于如何寻找石兽,从事情的结局来看,寺僧、讲学家都不及老河兵有见识。

你从中悟出了怎样的道理?参考答案:寺僧和讲学家都犯了脱离实际、主观臆断的错误。

老河兵有丰富的实践经验,综合考虑了各方面因素,因此能提出正确的看法。

由此可知,实践出真知,实践也是检验真理的标准。

二、文中老河兵说“凡河中失石,当求之于上流。

”有人提出疑问,认为这个推断过于绝对。

你的看法呢?请与同学讨论。

参考答案:我认为这个推断只适用于本文,并不适用于所有落入河中的石头。

因为判断河中失石的位置,应该综合考察多方面的联系,如物体的质量、地面的质地、流水的冲击力以及三者的关系,才能做出正确的判断。

积累拓展三、背诵这篇课文。

点拨:可以结合人物的出场顺序和语言特点进行记忆背诵。

四、解释下列句中加点的词。

1.阅.十余岁,僧募金重修……2.竟.不可得,以为顺流下矣。

3.尔辈不能究物理..。

4.其反激之力,必于石下迎水处啮.沙为坎穴。

参考答案:1.经过,经历 2.终了,最后 3.事物的道理、规律 4.咬,这里是冲刷的意思。

五、文言中的一些字的含义在成语里还有留存。

参照示例,写出含有下面加点字(意思保持不变)的成语。

例:湮.于沙上,渐沉渐深耳。

(湮没无闻)1.尔辈不能究.物理。

2.是非木杮.,岂能为暴涨携之去?3.一老河兵闻.之……参考答案:1.追根究底;研精究微。

2.不宁唯是;是可忍,孰不可忍。

3.闻风丧胆;闻鸡起舞;闻过则喜;闻所未闻。

纪昀《河中石兽》和《古今谭概》“德清有马主簿”文言文比较阅读及译文阅读下面两个语段,完成下面小题。

(一)沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(选自纪昀《河中石兽》)(二)德清有马主簿,本富家子,愚不谙事。

忽一晚三更时,扣大令门甚急。

令以为非火即盗,惊惶而出。

簿云:“我思四月间田蚕两值,百姓甚忙,何不出示,使百姓四月种田,十月养蚕,何如?”令曰:“十月间安得有叶?”簿无以对,徐云:“夜深矣,请睡罢。

”(节选自《古今谭概》)1.下面各组句子中,加点词语意思相同的一项是()A.临:沧州南一寺临.河干有亭翼然临.于泉上者B.寻:寻.向所志寻.十余里无迹C.服:众服.为确论朝服.衣冠D.兵:老河兵.闻之兵.甲已足2.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

3.语段(一)中为何依照讲学家的说法并未寻找到石兽?4.语段(一)和语段(二)共同说明了什么道理?请简要分析。

【答案】1.B2.不停止地翻转,于是(石头)反而逆流而上了。

3.讲学家只注意到“石性坚重,沙性松浮”,却忽视了水流的运动规律。

4.凡事不能主观臆断,要全面考虑,实事求是。

语段(一)叙述了寺僧、讲学家和老河兵寻找石兽的故事,老河兵遵循实际情况,综合考虑各种因素后找到了石兽。

《河中石兽》文言文阅读

阅读《河中石兽》,回答问题。

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里,无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理,是非木柿,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

一老河兵闻之又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?(1)解释下列句中加点的实词。

①山门圮.于河圮倒塌

②湮.于沙上湮埋没

(2)解释下列句中加点的虚词。

①求石兽于.水中,竟不可得。

于介词,在

②沿河求之.,不亦颠乎?之代词,指代二石兽

(3)用现代汉语翻译“尔辈不能究物理,是非木柿,岂能为暴涨携之去?”一句。

译:你们这些人不能推究事物的道理,这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?(4)文章中写到了两次“笑”,你怎么理解其中的意味?

讲学家的“笑”,是自以为懂得“物理”,笑别人不具备这方面的知识.写老河兵的“笑”,则是因为他富于实际经验,笑讲学家主观臆断.

(5)这个故事告诉我们一个什么道理?(用文中原句回答)

“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?”

【分析】译文参考:

沧州的南面,有一座寺庙靠近河岸,寺庙的大门倒塌在了河水里,两个石兽一起沉没了.经历十多年,和尚们募集资金重修寺庙,在河中寻找两个石兽,最终没找到.和尚们认

为石兽顺着水流流到下游了.于是划着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里,没有任何石兽的踪迹.

一位学者在寺庙里讲学,听了这件事嘲笑说:“你们这些人不能推究事物的道理.这不是木片,怎么能被大水带走呢?石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,石兽埋没于沙上,越沉越深罢了.顺着河流寻找石兽,不是疯了吗?”大家都信服地认为他的话是精当确切的言论.

一个年老的河兵听说了这个观点,又嘲笑说:“凡是落入河中的石兽,都应当到河的上游寻找.因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软浮动,水流不能冲走石头,河水的反冲力,一定在石头下面迎水的地方冲刷沙子,形成坑穴,越冲越深,冲到石头底部的一半时,石头必定倒在坑穴里.像这样又冲击,石头又会再次转动,这样不停地转动,于是石兽反而逆流而上.到河的下游寻找石兽,本来就是疯狂的;在原地深处寻找它们,不是更疯狂吗?”人们按照他的话去寻找,果然在上游的几里外寻到了石兽.既然这样,那么对于天下的事,只知其一,不知其二的人有很多啊,难道可以根据某个道理就主观判断吗

【解答】(1)本题考查对常见文言词(实、虚词)意义的理解及知识的迁移能力.解答本题要词语在句子里的意思,词义可根据知识的积累结合原句进行推断.

①句意为:寺庙的大门倒塌在了河水里.圮:倒塌.

②句意为:石兽埋没于沙上.湮:埋没.

(2)本题考查对常见文言词(实、虚词)意义的理解及知识的迁移能力.解答本题要词语在句子里的意思,词义可根据知识的积累结合原句进行推断.

①句意为:在河中寻找两个石兽,最终没找到.于:介词,在.

②句意为:顺着河流寻找石兽,不是疯了吗?之:代词,指代二石兽.

(3)本题考查的是重点句子的翻译,做该题时,要忠于原文、不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅.注意重点字词以及常见句式的翻译,以直译为主,意义为辅.句中重点词语有岂能:怎么能;句意为:你们这些人不能推究事物的道理,这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?

(4)本题考查学生对文言文内容的理解与分析的能力.答题时需要通晓全文大意,理解相关的语句,分析其含义即可.由讲学家的话可以看出讲学家的“笑”,是自以为懂得“物理”,笑别人不具备这方面的知识;由“如其言,果得于数里外”可以看出写老河兵的“笑”,则是因为他富于实际经验,笑讲学家主观臆断.

(5)此题考查学生对课外文言文的整体理解能力,学生在解题时,应该先熟悉文章大概意

思,然后再进一步了解文章作者的基本态度,想表达的主要思想.解决这类题型有三种方法:一、原句摘抄,从原文中找答案;二、摘录原文的重点词语回答,然后用自己的话适当的组织一下;三、按照自己的理解去作答.可根据自己的情况做具体的选择即可.根据题干要求用文中原句回答即可.

答案:

(1)①圮(倒塌)②湮(埋没)

(2)①于(介词,在)②之(代词,指代二石兽)

(3)你们这些人不能推究事物的道理,这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?(4)讲学家的“笑”,是自以为懂得“物理”,笑别人不具备这方面的知识.写老河兵的“笑”,则是因为他富于实际经验,笑讲学家主观臆断.

(5)“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?”

【点评】词义积累:

当

当之无愧(承当、承受)

当奖率三军(应当)

今当远离(将要)

木兰当户织(对着,向着)

当此时,诸郡县苦秦吏者(值,正在)。