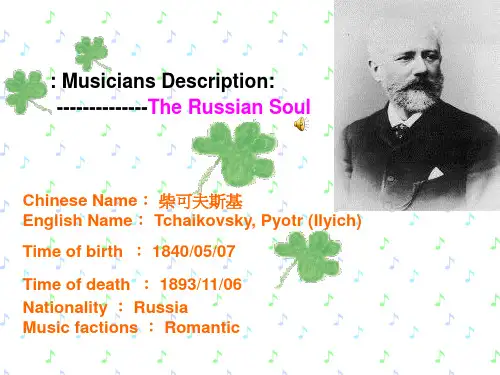

中文名: 柴可夫斯基 英文名: Tchaikovsky, Pyotr (Ilyich) …

- 格式:ppt

- 大小:418.00 KB

- 文档页数:10

圣-桑,法国作曲家。

五岁起开始作曲,十一岁即以钢琴家姿态登台演出,十三岁进巴黎音乐院学管风琴和作曲,后在教堂任管风琴手。

他是法国民族音乐协会的创始人之一,积极从事音乐活动,又以钢琴家和指挥家身份到各国演出。

他的代表作有《第一大提琴协奏曲》。

柴可夫斯基(1840——1893)俄国作曲家,生于贵族家庭,5岁开始学习钢琴,10岁被送到法律学校去读书,毕业后在司法部工作。

然而,他本人并不喜欢这个职业,后入彼得堡音乐学院跟安·鲁宾斯坦学习作曲,毕业后赴莫斯科音乐学院任教。

以后在梅克夫人资助下,摆脱繁重的教学工作,专心从事创作。

他的音乐充满内心情感和戏剧力量,不仅深为专业音乐工作者喜爱,而且也为广大群众所赞赏。

他的代表作品是大家所熟悉的舞剧《天鹅湖》。

柴科夫斯基简介柴科夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky)是19世纪俄罗斯最杰出的作曲家之一,被公认为是浪漫主义音乐最重要的代表之一。

他的音乐作品风格丰富多样,包括交响乐、舞曲、宗教音乐等各种形式,被广泛赞誉为古典音乐史上的瑰宝之一。

柴科夫斯基的音乐充满了激情、浪漫和情感,给人们带来了无尽的震撼和感动。

柴科夫斯基于1840年5月7日在俄罗斯的一个小镇上出生。

他的家庭对音乐非常热爱,他的父亲是一名矿业工程师兼业余音乐家,他的母亲则是一位受过良好音乐教育的钢琴教师。

柴科夫斯基从小就显示出了对音乐的兴趣和天赋,因此在14岁的时候,他被送到圣彼得堡音乐学院学习。

在音乐学院的学习期间,柴科夫斯基展示了他的才华和创作能力。

他的老师们对他的天赋赞叹不已,预言他将成为一位伟大的音乐家。

他在音乐学院学习期间写了许多作品,包括交响曲、室内乐和歌剧等。

然而,柴科夫斯基的学习生涯并不一帆风顺,他在学院遇到了一些困难和挫折,但他最终克服了这些困难并取得了出色的成绩。

柴科夫斯基的音乐作品传达了丰富的情感和内心的矛盾。

他的作品充满了激情和浪漫的元素,同时也展示了他对音乐形式和结构的深刻理解。

他的交响曲《命运》和《第五交响曲》都被视为经典之作,以其独特的旋律和强烈的情感展示了柴科夫斯基的音乐才能。

他的芭蕾舞剧《天鹅湖》和《胡桃夹子》也是他最受欢迎的作品之一,以优雅的舞蹈和精巧的音乐结构闻名于世。

尽管柴科夫斯基的音乐受到了广泛的赞誉和认可,但他的个人生活并不如意。

他的性取向引发了社会的关注和批评,这对他的精神健康产生了极大的影响。

他长期抑郁,最终于1893年去世,享年53岁。

然而,他的音乐作品却在他去世后获得了更广泛的赞誉和欣赏。

柴科夫斯基的音乐作品在世界范围内被广泛演奏和演出,他的音乐影响了无数的音乐人和听众。

他的音乐作品充满了浪漫情感和个人的体验,与听众产生了强烈的共鸣。

他的作品被认为是古典音乐中的杰作,始终被公认为古典音乐史上的巅峰之作。

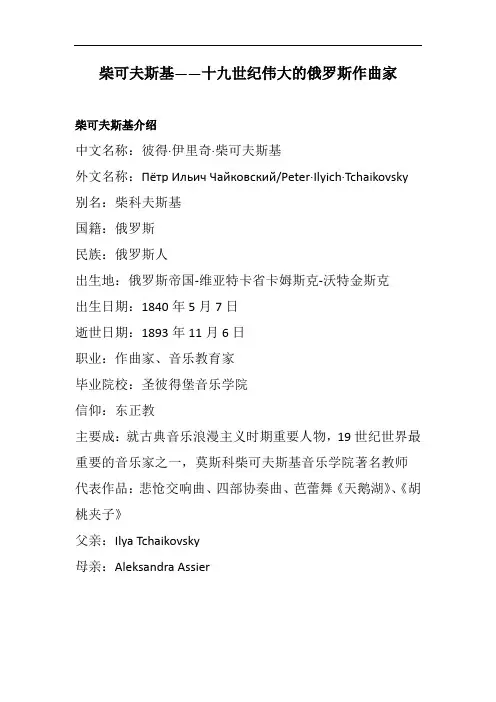

柴可夫斯基——十九世纪伟大的俄罗斯作曲家柴可夫斯基介绍中文名称:彼得·伊里奇·柴可夫斯基外文名称:Пётр Ильич Чайковский/Peter·Ilyich·Tchaikovsky 别名:柴科夫斯基国籍:俄罗斯民族:俄罗斯人出生地:俄罗斯帝国-维亚特卡省卡姆斯克-沃特金斯克出生日期:1840年5月7日逝世日期:1893年11月6日职业:作曲家、音乐教育家毕业院校:圣彼得堡音乐学院信仰:东正教主要成:就古典音乐浪漫主义时期重要人物,19世纪世界最重要的音乐家之一,莫斯科柴可夫斯基音乐学院著名教师代表作品:悲怆交响曲、四部协奏曲、芭蕾舞《天鹅湖》、《胡桃夹子》父亲:Ilya Tchaikovsky母亲:Aleksandra Assier彼得·伊里奇·柴可夫斯基(俄文:Пётр Ильич Чайковский/英文:Pyotr Ilyich Tchaikovsky,又译为柴科夫斯基,1840年5月7日-1893年11月6日),十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的"俄罗斯音乐大师"和"旋律大师"。

柴可夫斯基1840年5月7日生于矿山工程师兼官办冶金工厂厂长家庭。

1859年毕业于圣彼得堡法律学校,在司法部任职。

1861年入俄罗斯音乐协会音乐学习班(次年改建为圣彼得堡音乐学院)。

1863年辞去司法部职务,献身音乐事业。

1865年毕业后,在莫斯科音乐学院任教,同时积极创作,第一批作品问世。

受富孀梅克夫人资助,1877年辞去教学工作专事创作。

1878-1885年间曾多次去西欧各国及美国旅行、演出。

1893年6月荣获英国剑桥大学名誉博士学位。

同年10月底在彼得堡指挥《6号悲怆交响曲》首次演出后不久即去世。

柴可夫斯基的作品反映了沙皇统治下的俄罗斯广大知识阶层苦闷心理和对幸福美满生活的深切渴望;着力揭示人们的内心矛盾,充满强烈的戏剧冲突和炽热的感情色彩。

柴可夫斯基简介

柴可夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky),1840 年出生于俄罗斯

莫斯科,是俄罗斯浪漫主义时期杰出的作曲家。

他擅长于室内乐、交响乐、歌剧、舞剧、歌曲以及芭蕾舞音乐编曲。

他的作品流露出丰富的情感,并

缔造了当时的音乐文化。

柴可夫斯基的著名节奏有熟悉的四拍子、七拍子,以及令人惊叹的和声复音。

他的作品对于20世纪的象征主义和现代主义

的音乐影响深远,其中最出名的作品有交响曲《爱之舞》(Swan Lake)、《牧神的游戏》(The Nutcracker)和《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet)等。

他曾获得维也纳新派音乐会和英国皇家音乐学院的荣誉会员。

柴可夫斯基病逝后,他的诗歌和音乐一直被热衷於欣赏浪漫主义音乐的人

选择欣赏。

作曲家柴可夫斯基是谁柴可夫斯基是俄罗斯浪漫乐派作曲家,也是俄国民族乐派的代表人物。

下面是店铺搜集整理的作曲家柴可夫斯基的简介,希望对你有帮助。

作曲家柴可夫斯基的简介彼得·伊里奇·柴科夫斯基(俄文:Пётр Ильич Чайковский,英文:Peter·Ilyich·Tchaikovsky)又译为柴可夫斯基(1840年5月7日—1893年11月6日),十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的俄罗斯音乐大师;他的音乐是俄罗斯文化在艺术领域内的最高成就之一;其风格直接和间接地影响了很多后者。

他的作品反映了沙皇专制统治下的俄国广大知识阶层的苦闷心理和对幸福美满生活的深切渴望;着力揭示人们的内心矛盾,充满强烈的戏剧冲突和炽热的感情色彩,主要音乐作品有歌剧《叶甫根尼·奥涅金》、《黑桃皇后》、芭蕾舞剧《天鹅湖》、《胡桃夹子》、《睡美人》及六部交响曲、三部钢琴协奏曲、小提琴协奏曲、幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》,音乐会序曲《1812》等。

作曲家柴可夫斯基的生平柴科夫斯基出生于1840年5月7日,在沃特金斯克 Votkinsk 。

他是歌剧作家,舞剧作家,翻译家Modest Ilyich Tchaikovsky的兄长(大了几十年)。

柴科夫斯基从5岁开始学钢琴,几个月以后,就能熟练演奏Friedrich Kalkbrenner的作品Le Fou。

在1850年,他的父亲被任命为圣彼德堡国立大学校长。

于是,年轻的柴科夫斯基接受了非常好的基础教育,并且在音乐系主任的指导下,继续学习钢琴。

与此同时,柴科夫斯基和意大利大师Luigi Piccioli相识,后者使他的兴趣从德国音乐,转向了吉奥阿基诺·罗西尼、文琴佐·贝利尼、葛塔诺·多尼采蒂。

柴科夫斯基的父亲放纵了儿子对音乐的喜爱,他资助了儿子师从一位从纽伦堡来的知名钢琴老师Rudolph Kündinger。

柴可夫斯基(Pyotr IIyich Tchaikovsky 1840-1893)一个世纪过去了,人们对这位作曲家及他的音乐的评说却从未止息。

他,代表着19世纪末情绪的作曲家,他是浪漫主义运动最后阶段的悲观主义者。

柴可夫斯基的音乐从不关涉重大社会问题,他的想象力总是脱离现实生活,而沉溺于虚幻的世界里。

然而从青年时代起,他那敏感脆弱的性格,就深切地感觉到现实社会并不像他所希望的那样。

他的怀疑主义和他那宿命论的思想,使他在落日的余辉里孤寂地去寻找对人生的妥协。

音乐成了他蜗居斗室自我拯救的唯一生存方式。

艺术天才与精神病之间确实存在着某种关系,这似乎已是老生重谈。

意大利精神病学家Lombroso Cesare在1864年指出在大音乐家中患病的特别多,包括妄想与幻想综合症、抑郁症和狂躁症。

翻阅一下柴可夫斯基的书信和日记,我们便不难发现,柴已经不是自卑、自贬,自我丧失的问题,而是要结束自我。

在柴可夫斯基一生中,几次精神崩溃时都想到了自杀。

在令人厌烦的社交活动中,抑郁会象鬼魂那般死死地与他纠缠。

这种性格自然会表现在他的音乐创作上。

这种创作心灵完全来自与病态的不安和沮丧。

每逢这时,他总能写出一些眼泪汪汪的调子和伤感情怀的旋律。

或是沉入类似“冬日梦幻”那种虚迷境界中,任自己的感情之流迷走飘逸。

这种又酸又苦的忧伤和哀愁,影响了他中后期的许多作品。

然而,抑郁症在某种情形之下,会转化为与与症状完全相反的狂躁症倾向。

这种反差极大、两极摆动的精神断裂、间接造成柴可夫斯基音乐中的许多断裂。

很多作品中的一些优美旋律,常常被粗暴所打断,接踵而来的往往是跌跌撞撞、迅疾跳跃的不稳定音型。

过去的评论家只认为他不善于构造交响的逻辑大厦,只是听凭他的情绪系列的相互交替,而且把这种交替变成是一种性格上的对比。

实际上,这并不是音乐结构的问题,而是音乐家的心理程序对作品程序的一种投射;是一种失去自我控制的段裂,而非局部和局部之间技巧性的衔接问题。

忧郁的音乐天才——柴可夫斯基当一个人在谱写一篇乐章的时候,他该如何用语言去描述那些令他深深陶醉于其中却又模糊不定的感觉呢?这纯粹是一种宣泄情感的过程,是刻满人世沧桑的灵魂的流露,却注定了要用音乐来表达其真实的天性。

”柴可夫斯基于1878年完成了他的第四交响曲后,在一封给娜婕达·冯·梅克夫人的信中写下了这段话。

冯·梅克夫人是一位工业家的遗孀,正是因为她的慷慨援助才让柴可夫斯基能够全身心地投入到音乐创作中去。

在信中,柴可夫斯基更多地谈到了生命的变化无常:“这就是命运,是那无情的力量——既无可逃避也无法战胜。

没有别的方法,只能屈服并徒劳地伤悲。

”How is one to put into words those indeterminate feelings that engulf one during the composition of an instrumental work? It is a purely lyrical process, the outpourings of a soul marked by the vicissitudes of life but destined by its very nature to express itself in music.” Tchaikovsky wrote that in 1878, after the completion of his fourth symphony, in a letter to his benefactress, Nadezhda Von Meck, the widow of an industrialist. Her generosity enabled him to devote himself entirely to composition. In the letter, Tchaikovsky has more to say about the vicissitudes of life, “This is fate, that inexorable force; it is inescapable and invincible. There is no other course but to submit and to lament in vain.”他深信命运或天意是具有决定意义的,并远远超出了纯粹人力之所能及。

柴可夫斯基《天鹅湖》管弦乐介绍-概述说明以及解释1.引言1.1 概述引言部分是文章的开篇,旨在为读者提供一个整体的了解和预期。

在这篇关于柴可夫斯基《天鹅湖》管弦乐的文章中,我们将介绍这部著名的管弦乐作品和其创作者柴可夫斯基。

我们将从柴可夫斯基的简介开始,然后深入探讨《天鹅湖》管弦乐的概述和特色分析。

通过对这部作品的深度剖析,我们将了解柴可夫斯基所展现的音乐才华和《天鹅湖》管弦乐的独特魅力。

最后,我们将讨论柴可夫斯基作品对音乐界的影响,以及《天鹅湖》管弦乐在音乐历史上的重要性。

通过这篇文章,希望读者可以加深对这部经典作品和作曲家的理解,进一步欣赏和领略柴可夫斯基的音乐艺术。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构:1. 引言- 简要介绍柴可夫斯基的《天鹅湖》管弦乐,并引出文章的主题。

2. 正文2.1 柴可夫斯基简介- 介绍柴可夫斯基的生平背景、音乐风格和艺术成就,为读者提供对这位音乐大师的了解。

2.2 《天鹅湖》管弦乐概述- 分析《天鹅湖》管弦乐的创作背景、曲目概况和演奏形式,介绍乐曲的整体结构和主题内容。

2.3 乐曲特色分析- 阐述《天鹅湖》管弦乐的音乐特色、曲式特点和演奏技巧,探讨柴可夫斯基在这部作品中表现出的独特魅力和音乐艺术。

3. 结论3.1 柴可夫斯基作品的影响- 总结柴可夫斯基在音乐史上的地位和影响,探讨他对后世音乐的启示和影响。

3.2 《天鹅湖》管弦乐的重要性- 强调《天鹅湖》管弦乐在柴可夫斯基作品中的重要性和地位,分析其在音乐史上的价值和意义。

3.3 总结观点- 总结全文的观点和结论,回顾柴可夫斯基《天鹅湖》管弦乐的独特魅力和艺术价值。

1.3 目的:本文旨在通过对柴可夫斯基的《天鹅湖》管弦乐进行介绍,深入探讨这部作品在音乐史上的重要地位和影响力。

通过分析乐曲的结构、特色和演奏技巧,揭示柴可夫斯基作为一位杰出作曲家的音乐创作风格。

同时,也希望通过详细的介绍和分析,让读者对《天鹅湖》这部乐曲有更深入的了解,欣赏到其中蕴含的情感和美学价值。

音乐家柴可夫斯基的个人资料彼得·伊里奇·柴可夫斯基,又译为柴科夫斯基,十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的俄罗斯音乐大师。

下面就让店铺给大家介绍一下音乐家柴可夫斯基的个人资料吧!音乐家柴可夫斯基的生平彼得·伊里奇·柴可夫斯基(英文:Pyotr Ilich T chaikovsky/Peter Ilyich Tchaikovsky),中国乐迷亲切称之为“老柴”,俄罗斯浪漫乐派作曲家,也是俄罗斯民族乐派的代表人物以及世界最伟大的古典音乐作曲家之一。

值得一提的是柴可夫斯基的优秀作品与其一生的情感经历密不可分。

他的曲子织体饱满,旋律优美,情感更富。

1840年5月7日,柴科夫斯基出生在维亚特卡省卡姆斯克沃特金斯克附近的村庄。

父亲是一位矿业工程师,1848年迁家至圣彼得堡。

1850年,柴科夫斯基入圣彼得堡法律学校学习,并选修音乐课。

师从Т.И.菲利波夫学习钢琴。

1859年从法律学校毕业,进入司法部任职,同时钻研音乐。

1861年入俄罗斯音乐协会的音乐班学习。

1862年在音乐学习班的基础上成立了俄国第1所高等音乐学校──圣彼得堡音乐学院(列宁格勒音乐学院),柴科夫斯基成为该校第1批学生,在Н.И.扎连芭指导下学习和声与复调,在А.Г.鲁宾斯坦的指导下学习配器和作曲。

由于司法部的职务与学习音乐之间的矛盾,柴科夫斯基几经考虑,于1863年毅然辞去司法部的工作而完全献身于音乐事业。

1865年,柴科夫斯基以优异成绩毕业于圣彼得堡音乐学院,毕业作品为康塔塔《欢乐颂》(J.C.F.席勒诗),获得银牌奖。

同年应Н.Г.鲁宾斯坦之邀,柴科夫斯基来到莫斯科,任教于新成立的莫斯科音乐学院,并开始了紧张的创作活动。

约10年时间,柴科夫斯基写下了许多早期名作,其中包括3部交响曲钢琴协奏曲、歌剧、舞剧、管弦乐序曲、室内重奏等。

由于教学任务繁重,柴科夫斯基为自己不能以全部精力投入创作而苦恼。