第一章 夏商时期的法律制度1

- 格式:ppt

- 大小:3.32 MB

- 文档页数:69

第一章夏、商的法律制度(约公元前21世纪~公元前11世纪)考试大纲要求提示1 理解中国法起源的过程与特点;2 了解夏朝与商朝法律制度的特点。

核心内容速记 一、中国法的起源和夏朝的法律制度(一)中国法的起源国家与法不是从来就有的,而是人类社会发展到一定历史阶段的产物。

与世界上所有的国家一样,中国国家与法的形成,经历了漫长的历史过程。

中国国家与法的起源具有中国特色,其要点为:1 氏族血缘纽带随着国家的形成而更加强韧无论是从母系氏族向父系氏族过渡所形成的父权家长制,还是此后逐步联结各氏族、部落、部落联盟以至形成国家,人们的血缘关系不但没有松动、解体,而且恰恰相反,逐渐被打上阶级烙印,越来越牢固。

2 部落联盟首领的权威在向国家过渡的过程中日益加强随着物质条件的发展,传说中德高望重的英雄人物三皇五帝“为公”的观念逐渐淡漠,以至消失。

从尧到舜再到禹,“帝”的权威在加速度地膨胀。

既然没有统治阶级内部的民主,那么循着遇事动辄“予一人”的路子走向君主专制,便是历史的必然。

3 原始的以祭祀祖先仪式为核心的“礼”由习惯逐渐演变为法礼的最早含义是为祭祀而举行的仪式,是人们自觉自愿遵循的习惯。

出于对共同祖先的尊重和敬畏,能不能参加氏族祭祖的仪式,乃是区别人们是否属于这个氏族的基本条件。

氏族晚期,逐渐形成了氏族贵族。

贵族垄断了祭祀的主祭权,同时也控制了萌芽状态中的政治权利。

在这个转变过程中,政权与神权合而为一。

原始状态的礼也逐渐由氏族的习惯演化而具有法的性质和作用,原来用以区别血缘关系亲疏尊卑的礼,同时成了确定人们在国家组织中等级地位的法。

4 “刑起于兵”古人经常兵刑并提,兵即是战争。

刑起于兵,说的是刑与战争分不开。

所谓“大刑用甲兵”,指最重的刑罚是实行军事讨伐,有兴师问罪之意。

(二)夏朝法律制度简述夏朝国家形成伊始,法制尚处草创阶段。

据有关文献记载,夏朝法律制度基本上表现为以下几点:1 奉天罚罪的法制观氏族社会信奉天地鬼神的观念,对于夏朝法制具有极深的影响,是夏朝解释和论证罪与刑的基本根据。

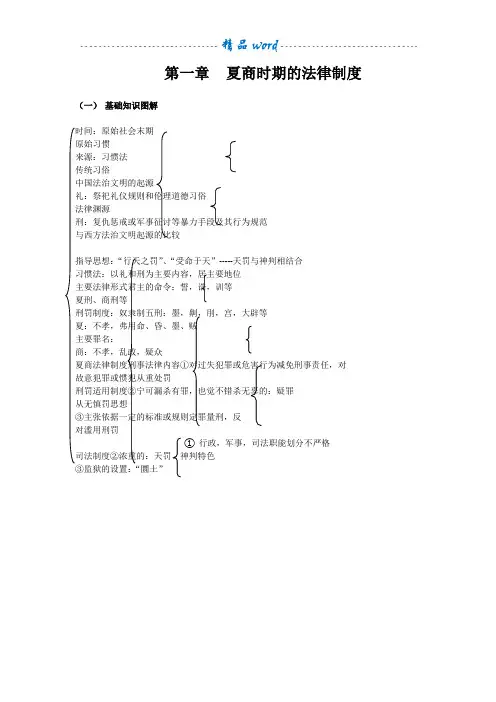

(一)基础知识图解时间:原始社会末期原始习惯来源:习惯法传统习俗中国法治文明的起源礼:祭祀礼仪规则和伦理道德习俗法律渊源刑:复仇惩戒或军事征讨等暴力手段及其行为规范与西方法治文明起源的比较指导思想:“行天之罚”、“受命于天”-----天罚与神判相结合习惯法:以礼和刑为主要内容,居主要地位主要法律形式君主的命令:誓,诰,训等夏刑、商刑等刑罚制度:奴隶制五刑:墨,劓,刖,宫,大辟等夏:不孝,弗用命、昏、墨、贼主要罪名:商:不孝,乱政,疑众夏商法律制度刑事法律内容①对过失犯罪或危害行为减免刑事责任,对故意犯罪或惯犯从重处罚刑罚适用制度②宁可漏杀有罪,也觉不错杀无辜的:疑罪从无慎罚思想③主张依据一定的标准或规则定罪量刑,反对滥用刑罚①行政,军事,司法职能划分不严格司法制度②浓重的:天罚、神判特色③监狱的设置:“圜土”(一)基础知识图解1.法律思想的发展:在“天讨”、“天罚”等基础上,发展出“以德配天”、“明德慎罚思想周公制礼2.制礼作刑的立法活动吕侯作刑法律概况 3.主要法律形式:周礼、吕刑、九刑、遗训等周礼的渊源与发展礼的性质与作用4.“礼刑”关系相互关系:相辅相成,互为表里适用时“礼不下蔗人,刑不上大夫”主要罪名:“不孝不友”、“犯王命”、“放弑其君”、“杀越人于货”、“群饮”、“违背盟誓”、“失农时”死刑和肉刑赎刑刑罚体系圜土之制(劳役刑)嘉石之制(拘役刑)刑事法律制度刑罚世轻世重老幼犯罪减免刑罚主要刑法原则区分故意与过失、偶犯与惯犯罪疑从轻、罪疑从赦同罪异罚所有权民事制度债契约:质剂、傅别民事法律制度一夫一妻多妾制六礼婚姻制度“七出”“三不去”嫡长子继承制行政法律制度国家行政体制“学在官府”行政管理制度述职督课制度司法机关民事与刑事的区分“五听“司法制度主要诉讼制度“读鞠”、“乞鞠”制度证据制度“五过”之呲监狱管理制度:圜土第三章春秋战国时期的法律制度(一)基础知识图解(1)铁制农具的适用(2)郡县制取代分封制社会的发展(3)以亲亲尊尊为核心的礼制加速衰落(1)公元前621年,晋国赵盾制事典(2)公元前513年,晋国赵鞅、荀寅铸其于鼎春秋时期法律制度的变化公布成文法的主要活动(3)公元前536年,郑国执政子产铸刑书,第一次公布成文法(4)公元前501年,郑国执政杀邓析而用竹刑成文法公布的意义:一定程度上限制了奴隶主旧贵族的特权,打破了“刑不可知,则威不可测”的堡垒。

第一章夏商的法律制度第一节中国法的起源学习重点:1 中国古代关于法律起源的几种观点2 中西法律起源的不同一、中国古代关于法律起源的几种观点(一)法起源于天道和神意(二)法起源于客观存在的客观规律或特定规则,即“道”(三)法起源于“理”(四)法起源于惩恶扬善的需要(五)法起源于定分止争的需要(六)刑起于兵“法起源于国家”是目前我国学者对国家与法关系的通说,在我国,学者们对于法律的定义是基本一致的。

无论是广义还是狭义,法律的定义就已明确显示出其来源——国家。

因为法律是被制定出来的——被“国家”制定出来的,所以它只能在国家产生和形成之后才出现和存在。

二、中西法制文明起源的历史比较(一)法的形成:部族征战与氏族斗争(二)法与宗教伦理:伦理化与宗教性(三)法的精神:人治与法治(四)法的文化的价值取向:无讼与正义[参考书目]郝铁川:《中华法系研究》,复旦大学出版社,1997年张耀明:《略论中华法系的解体》张中秋:《中西法律文化比较研究》梁漱溟:《中国文化要义》学林出版社,1987年版瞿同祖:《瞿同祖法学论著集》中国政法大学出版社,1998年版梁治平:《寻求自然秩序中的和谐:中国传统法律文化研究》中国政法大学出版社,1997年版第二节夏代的法律制度学习重点:1、夏代“天讨”、“天罚”的神权法思想2、《禹刑》的主要内容3、夏朝的刑罚原则(一)“天讨”、“天罚”的神权法思想“天讨””天罚”与“神判”的神权法思想作为法律的思想基础。

氏族社会信奉天地鬼神的观念,对于夏朝法制具有极深的影响,是解释和论证罪与刑的基本根据。

假借天意发布的王命是夏朝法的主要形式,如诰、誓、命等。

部族之间的战争,也假借天意进行,政权与神权的密切结合,体现了浓厚的神权法色彩。

《墨子兼爱下》引禹誓:“济济有众,咸听朕言,非惟小子,敢行称乱,蠢兹有苗,用天之罚。

”夏启:夏朝国王。

禹之子,姒(si,音同四)姓。

禹死后,启打破禅让制,通过暴力夺得王位,建立夏王朝,开创了子承父位的世袭王位制度。

第一章 夏商法律制度(约公元前21世纪——公元前11世纪)•中国法律的起源与夏朝法律制度•(前21---16世纪,十四世十七王)•商朝法律制度(前16---11世纪,十七世三十一王)•●禅让制→世袭制:黄帝尧舜禹“天下为公”到夏启“天下为家”•●从传说到信史(古史辨派“层累造成说”)•夏礼吾能言之,杞不足征也。

殷礼吾能言之,宋不足征也,文献不足故也。

足,则吾能征之也。

——《论语·八佾》其言不雅驯,缙绅先生难言之。

——《史记· 五帝本纪》◆关于法律起源的各种学说和传说※严复:“西文‘法’字,于中文有理、礼、法、制四者之异义,学者审之。

……西人所谓法者,实兼中国之礼典。

”中国法律起源的主要特点•与宗法等级制度紧密结合,具有明显的宗法伦理性质,早期法兼有国法和宗法双重性。

⊙氏族血缘关系纽带随着国家的形成而更加强韧⊙部落联盟首领的权威在向国家过渡的过程中日益加强◇皋陶于是敬禹之德,令民皆则禹,不如言,刑从之。

舜德大明。

——《史记·夏本纪》◇昔禹致群神于会稽之山,防风氏后至,禹杀而戮之。

——《国语·鲁语下》•原始的礼由习惯演化为法——“礼源于祭祀”⊙法: 习惯→习惯法→成文法(法典)⊙礼:礼器(事神致福) →祭祀礼仪→一般社会规范◇盛玉以奉神人之器谓之若丰。

推之而奉神人之酒礼亦谓之礼。

又推之而奉神人之事通谓之礼。

——王国维《观唐集林·卷六·释礼》⊙“刑始于兵”——“国之大事,唯祀与戎”◎兵刑分不开:大刑用甲兵,其次用斧钺,中刑用刀锯,其次用钻凿,薄刑用鞭扑。

——《汉书·刑法志》刑也者,始于兵而终于礼者也。

——《辽史·刑法志》◎兵刑(狱)同制:法官“士”/“士师”/“司寇”/“廷尉”原为军职◎军法军纪合一左不攻于左,汝不恭命;右不攻于右,汝不恭命;御非其马之正,汝不恭命。

用命赏于祖,不用命戮于社,予则孥戮汝。

——《尚书·甘誓》尔不从誓言,予则孥戮汝,罔有攸赦。

第一章夏、商的法律制度(约公元前21世纪一一公元前11世纪)第一节中国法的起源和夏朝的法律制度一、中国法的起源法的起源是一个漫长的历史过程。

在原始社会末期,由于生产力水平的提高,私有财产逐渐出现,人类由无阶级社会逐步进入阶级社会。

原始氏族组织逐步转化为国家组织。

原始社会的部分习俗逐步转化为法律,这个历史发展过程在我国大约是传说中的尧、舜、禹时代。

历史上关于尧、舜、禹相继禅让的传说,反映了推举部落联盟领袖的原始民主制度。

但是,禹继位以后,这种制度遭到破坏,禹晚年,部落联盟推举伯益继承禹位,禹却在暗中培植儿子启的势力,要传位给启。

禹死后,启凭借禹的威望和既得的权力,“攻益而夺之天下”,“故诸侯皆去益而朝启”.从此,“天下为公”转变为“天下为家”。

这是中国奴隶制国家形成的最终标志,与此同时,也出现了奴隶制的法制。

中国国家与法的形成,体现了人类社会发展的一般规律。

但是,由于独特的自然环境和人文环境的影响,中国国家与法在形成之初便具备了鲜明的特色。

(一)氏族血缘关系随着国家的形成而日益强化。

以血缘关系联结起来进行生产和生活,是人类氏族社会的本质,也是原始农业经济所决定的社会特点。

在这种社会条件下,个人的生存,完全依赖于氏族和土地。

国家与法的出现,不可能立即改变这种社会经济状况,不过是将血缘关系中自然体现出的亲疏尊卑关系打上阶级的烙印,以法律强制维护这种亲疏尊卑关系,因此,国家与法的形成,不但未能使人们的血缘关系有所松动,反而使之日益强化,使中国奴隶制国家组织,向家国一体的格局发展,西周的宗法制即是这种格局的完备形态。

(二)原始的礼由习惯演化为法礼的最初涵义是指祭祀的仪式,出于对祖先和神明的尊崇和敬畏,参与祭祀是氏族全体成员的习惯,也是氏族所有成员的基本权利。

人们在祭祀仪式中不同的地位和不同的作用是由血缘上的长幼、亲疏自然决定的。

进入阶级社会以后,统治者垄断了祭祀权,把它与政治权力结合起来,原来用以区别血缘亲疏、长幼的礼进而具有了在国家组织中确认尊卑等级地位的法的性质,于是,亲贵合一,礼法难分构成中国国家组织与法的另一特色。

第一章夏、商的法律制度【学习目标】:通过本章的学习,理解中国法的起源、起源特点;理解夏、商两朝法律制度的主要特点。

【学习建议】:本章的知识点不多,主要内容是通过夏、商两个朝代的法律制度来阐明中国法的起源及起源的主要特点。

【本章知识点】:1.中国法的起源。

2.夏朝法制的简况3.商朝的神权政治与法制4.商朝法律的主要内容第一节中国法的起源与夏朝的法律制度【基本内容】:一、本节以夏朝法律的起源和发展来揭示中国法起源的特点。

同时对夏朝法律《禹刑》的基本内容作一介绍。

国家文明与法律文明的发展是同步的。

中国国家文明起源于公元前二十一世纪的夏朝,中国古代法律也发端于这一时期。

中国古代法律的起源主要源于以下几种因素:第二节商朝的法律制度【基本内容】:1【课堂练习】一、名词解释1.禹刑2.汤刑3.“率民以事神”4.炮烙5.内服6.外服二、简述1.夏朝的五刑主要是哪些刑罚?2.夏朝法律中主要规定了那些罪名?3.商朝的刑罚有哪些?4.简述商朝“内外服”的司法机构。

三、论述题中国法律的起源有哪些特点?【本章小结】本章的内容主要集中在对中国法早期发展源头的阐述。

通过本章的学习,力求使同学们理解中国法起源上的特色,因为,这些特色对中国法的继续发展产生了极深的影响。

从概念的掌握上,主要是禹刑、汤刑的内容。

【课堂练习答案】一、名词解释1.《禹刑》是夏朝刑法的总称。

为维护社会秩序,保护统治阶级的利益,夏朝统治者对以往作出的各项判决以及从具体判决中抽象出来的一般法律原则加以汇编,名之为《禹刑》。

2.是商朝刑法的总称。

商灭夏之后,为了建立和维护新的统治秩序,商朝统治者以夏朝《禹刑》为基础,进行删修、增补,初步形成了商朝的刑法,并以商朝的开创者汤为之命名。

商朝后期,由于社会关系的变化,统治者又曾对《汤刑》作出全面的修改、补充。

3.这是商朝法制活动的主要特点和指导思想。

在商朝的神权法统治方式中,上帝与王权之间的中介是巫、史等神职人员,他们代表鬼神,指导国家政治和国王的行动,是意识形态领域的权威,有相当大的政治权利。

第一章夏商法律制度一、夏代法制典型案例(一)夏桀囚商汤1、案情简介夏朝末期,夏桀"不务德而武伤百姓",商族的首领汤等诸侯有背反夏朝之心,因此,夏桀将汤囚禁在夏台(今河南禹县),后来因证据不足不得不将汤释放。

(据《史记·殷本记》2、案例评析夏朝刚刚从原始社会进化为第一个奴隶制国家,其司法机关史书无明确记载,但已经存在监狱。

夏朝的监狱称为圜土。

因为夏桀将汤囚禁在夏台,夏台也是夏朝监狱名称。

据说夏在都城阳翟"钧台"这个地方设有监狱,所以"钧台"也是夏朝监狱的名称。

二、商朝法制典型案例(一)醢九侯1、案情简介此案发生在商朝末期,九侯有一个漂亮的女儿,"入之纣",但九侯的女儿不喜淫乱,纣王发怒,就把九侯的女儿杀了。

九侯因此受牵连,被纣王处以死刑,行刑后被剁成肉酱。

注释:醢(音海)-商朝的死刑,即将犯罪者捣成肉酱。

2、案例评析商纣王统治时期,暴政苛民,任情用刑,法外之刑大量使用,把人剁成肉酱的“醢”就是其中之一。

(二)脯鄂侯1、案情简介此案发生在商朝末期。

鄂侯因对九侯案不满而与纣王发生争辩,被纣王处以死刑,行刑后晒成肉干。

注释:脯(音府)-商朝的死刑,即将犯罪者晒成肉干。

2、商纣王统治时期,暴政苛民,任情用刑,法外之刑大量使用,把人剁成肉酱的“脯”就是其中之一。

(三)[囚周文王案]此案发生在商朝末期。

周文王(西伯昌)对九侯案、鄂侯案的处理结果不满。

崇侯虎知道后向纣王进谗言诬陷说:“西伯基善累德,诸侯皆向之,将不利于帝。

”因此,商纣王将文王囚禁在羑里(今河南汤阴县)。

后来周文王之臣闳夭等人寻求美女、奇物、宝马进献给纣王,纣王赦免文王,将他释放。

第一章夏、商的法律制度(约公元前21世纪一一公元前11世纪)第一节中国法的起源和夏朝的法律制度大量史料都说明,从启开始,作为阶级专政的工具——国家产生了。

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中说:国家跟旧氏族组织不同的第一个特征,“就是它按地区来划分它的国民户”。

《左传》襄公四年引述周太史辛甲《虞人之箴》说:“芒芒禹迹,画为九州”。

说明禹时已开始突破按血缘关系为基础的部落界限,按照地理情况划分九个区域,以统治居民。

恩格斯说的第二个特征“是公共权力的设立。

……构成这种权力的,不仅有武装的人,而且还有物质的附属物,如监狱和各种强制机关,这些东西都是以前的氏族社会所没有的.中央设有掌管畜牧的“牧正”,掌管造车的“车正”,掌管王族膳食的“庖正”等。

在地方则有管理九州居民的”州牧”。

作为这种公共权力的重要组成部分武装力量,也是具备.此外,为了维持这种公共权力,养活大批官吏,就需要居民缴纳捐税,《史记·夏本纪》记载:“自虞夏时,贡赋备矣。

”《孟子·滕文公》也说:“夏后氏五十而贡。

”这些记载都说明在夏朝已经有了阶级社会统治者作为剥削手段的贡赋制度。

总之,恩格斯所说的关于国家与旧氏族组织的不同特点,在夏启以后都具备了,因此我们可以这样说:启开创了夏朝,成为中国历史上奴隶制国家的第一个帝王。

一、中国法的起源中国国家与法在形成之初便具备了鲜明的特色。

(一).氏族血缘关系随着国家的形成而日益强化。

(二).原始的礼由习惯演化为法(三).刑起于兵(四).部落联盟首领的权威在向国家过渡的过程中日益加强。

二、夏朝法律制度简述(一)夏朝法律的法律指导思想和立法1 夏朝法律的法律指导思想--“天讨、天罚”的神权政治法律观《甘誓》: “有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿其命。

今予惟恭行天之罚。

用命,赏于祖;弗用命,戮于社。

予则孥戮汝。

”2 禹刑所谓“禹刑”,最先见于《左传》,“夏有乱政,而作禹刑”。

后人大多将其作为夏朝法律的总称。