成语:中华文化的语言镜像

- 格式:doc

- 大小:4.58 KB

- 文档页数:2

成语的韵味与表情用成语打造生动的语言面成语是汉语的瑰宝,具有丰富的韵味与表情。

通过巧妙地运用成语,我们可以打造出生动的语言面,增添文章的魅力与趣味。

下面我将以此为主题,探讨成语的独特韵味和表情,并展示如何用成语打造生动的语言面。

一、成语的韵味成语作为中华文化的瑰宝,既蕴含着深厚的文化底蕴,又包含着丰富的韵味。

它们是中国人民智慧的结晶,具有悠久的历史和独特的魅力。

例如,“一举两得”、“雪中送炭”、“画龙点睛”等成语,通过简洁凝练的语言,表达了丰富的含义和情感。

成语的韵味主要体现在以下几个方面。

首先是韵律的美感。

成语通常由两个或多个汉字组成,这些字之间的音韵、节奏、音调等元素相互交融,形成了独特的韵律感,赋予了成语深沉的美感。

其次是词义的丰富。

成语经过长期的演变和使用,蕴含着丰富的文化内涵和思想情感,往往能用简明扼要的语言表达出复杂的概念和深刻的意义。

再次是象征的力量。

许多成语以具体的事物或情境为基础,通过象征的方式表达出某种普遍性的道理或情感,使人们很容易理解和领会。

二、成语的表情成语作为一种特殊的语言符号,能够表达出丰富的情感和情绪。

通过恰当地运用成语,我们可以给文章增添一份生动的表情,使读者更加有共鸣和情感上的共鸣。

例如,使用“人心惶惶”、“茶饭不思”等成语,可以有效地表达人们在困境中的焦虑和无助;而使用“笑逐颜开”、“心花怒放”等成语,则能生动地表达人们因喜悦而快乐的心情。

成语的表情主要体现在以下几个方面。

首先是情感的传递。

成语通过独特的表达方式,将情感融入其中,使读者在阅读时感受到一种特殊的情感共鸣。

其次是形象的描绘。

许多成语以具体的形象或情境来表达特定的情感,使文笔具有形象化和生动化的特点。

再次是情绪的引导。

成语能够引导读者产生特定的情绪反应,使文章从冷冰冰的文字中脱颖而出,增加了阅读的趣味性和情感的共振。

三、用成语打造生动的语言面在写作过程中,我们可以巧妙地运用成语,打造出生动有趣的语言面。

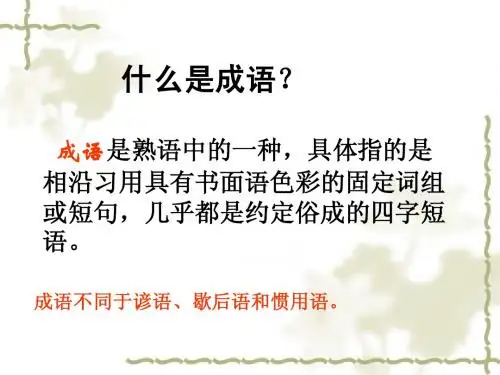

《成语:中华文化的微缩景观》之成语释义备课资料(人教版高一必修二)一、成语的概念:成语是人们长期以来习用的,简洁精辟的固定短语。

二、成语的作用:增强语言的表达效果。

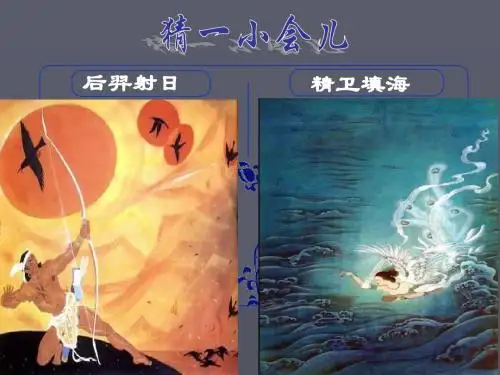

三、成语的来源:1、神话故事:夸父逐日:比喻决心大或不自量力。

精卫填海:比喻有深仇大恨,立志必报,也比喻不畏艰难,努力奋斗。

2、寓言故事:刻舟求剑:比喻拘泥成例,不知道跟着情势的变化而改变看法或办法。

狐假虎威:狐狸假借老虎的威势吓跑百兽。

比喻倚仗别人的势力来欺压人。

3、历史故事:负荆请罪:指真诚认错赔礼。

破釜沉舟:比喻下决心,不顾一切干到底。

4、文人作品:老骥伏枥:比喻有志的人虽年老而仍有雄心壮志。

青出于蓝:比喻学生胜过老师,后人胜过前人。

5、外来文化:功德无量:原意是称颂一个人的功业甚巨,恩德甚大。

现在常用来称道一个人做了有利于人的好事。

火中取粟:比喻冒危险给别人出力,自己却上了大当,一无所得。

四、成语的结构:1、主谓关系:人定胜天:指人力能够胜战自然。

脚踏实地:形容做事认真踏实。

2、并列关系:情投意合:双方思想感情融洽。

三番五次:屡次。

3、动宾关系:平分秋色:比喻双方各占一半。

大显身手:充分显露自己的本领。

4、偏正关系:世外桃源:借指不受外界影响的地方或幻想中的美好世界。

一盘散沙:比喻分散的、不团结的状态。

5、补充关系:轻于鸿毛:比喻死得不值得。

遗臭万年:坏名声流传下去,永远为人唾骂。

6、有的成语相当于复句的紧缩:(1)承接关系马到成功:战马一到就成功,形容人到就马上取得成果。

(2)转折关系不约而同:没有预见商量而彼此见解或行动一致。

(3)递进关系得陇望蜀:比喻贪得无厌。

(4)选择关系宁死不屈:宁可死去,也不屈服。

(5)因果关系温故知新:温习旧的知识能得到新的理解和体会,也指回忆过去,以识现在。

(6)条件关系不入虎穴焉得虎子:不进入老虎洞怎能得到小老虎,也比喻不历艰难,就不能取得成功。

(7)目的关系守株待兔:比喻拘守狭隘经验,不知变通或心存侥幸地从等意外的收获。

描写灿烂的中华文化的四字成语一、四字词语有:忠肝义胆、五行八卦、泰山北斗、儒道互补、文韬武略、道法自然、天人合一、源远流长、博大精深二、句子有:1、人事存有新陈代谢,往来成古今.江山领胜迹,我辈为丛藓科扭口藓驻跸.——《与诸子登岘山》作者:[唐]孟浩然2、百年世事三更梦,万里乾坤一局棋.禹尊九州汤伐夏,秦撕六国汉登基.古来多少英雄汉,南北山头卧土泥.——顺治皇帝3、千古兴亡多少事,悠悠不尽长江滚滚流.——刘禹锡4、大江东去浪淘尽,千古风流人物.——苏轼5、滚滚长江东幽思,浪花伴著英雄,——杨慎6、大风泱泱,大海滂滂。

洪水图腾蛟龙,烈火涅槃凤凰。

文明圣火,千古未绝者,唯我无双;和天地并存,与日月同光。

7、男为龙,女为凤,龙凤呈祥共龙腾。

8、老为姜,少为浪,姜是老的辣,后浪推前浪。

9、中华人才代代出来,千年文化共发扬。

10、五千年的风和雨,世世代代将美德传。

喝着黄河的水,站在长江口,感慨万千,中国历史渊源流传。

11、虽存有普通话,方言亦发扬光大,千年的文化,怎能忘了它。

馁不好啊,侬好啊,趣味真的小!莫必须忘了它!15、中华儿女文化情,代代传承代代行,你传承来我传承,弘扬文化你我同行16、中华民族文化多,我把语言说一说,南腔北调多多样,各地都用自己的,普通话就是通用语,全族人民都会说道。

17、华夏文明五千年,现代之人莫等闲,孔孟讲仁义,老庄乐逍遥,墨家行游侠,韩非是法家,张弛有度,文武兼备,深入研习,如痴似醉。

传统美德:孝敬父母、尊师敬长、团结友爱、立志勤学、自强不息、谦逊礼貌、正直忠义、严己阔人、人贵有耻、见义勇为、干净健身活动、探寻攻坚、勤奋简朴、见利思义、敬业勤勉、清正廉洁、爱国爱民。

弘扬孝道:孝感动天、戏彩娱亲、鹿乳奉亲、百里负米、啮指痛心、芦衣顺母、亲尝汤药、拾葚异器、埋儿奉母、卖身葬父、刻木事亲、涌泉跃鲤、怀橘遗亲、扇枕温衾、行佣供母、闻雷泣墓、哭竹生笋、卧冰求鲤、扼虎救父、恣蚊饱血、尝粪忧心、乳姑不怠、涤亲溺器、弃官寻母。

中华文化中成语包涵的哲学思想1、守株待兔:把偶然当必然,把现象当规律。

2、刻舟求剑:否认物质是运动的,不懂得绝对静止的事物是没有的。

3、杞人忧天:否认物质运动规律的客观性。

4、画龙点睛:是说在工作中要善于抓重点,抓关键。

符合主要矛盾的原理。

又如,“擒贼先擒王”,“牵牛要牵牛鼻子”,“好钢要用在刀刃上”等同属此理。

5、画蛇添足:客观事物及其规律原本怎样,人们就应该如实地反映它,决不能主观地、任意地歪曲它。

6、掩耳盗铃:违背了物质决定意识的原理。

试图以主观愿望代替客观现实。

认为主现感觉决定客观存在,是荒谬的主现唯心主义。

又如,“画饼充饥”、“望梅止渴”、“郑人买履”、“削足适履”等,亦属此义。

7、郑人买履:做事死板教条,不从实际出发,终将一事无成。

8、凿壁偷光:事物发展的根本原因在于其内部的矛盾运动。

9、舍本求未:颠倒主次矛盾关系,办事情抓不住重点。

10、庖丁解牛:认识和把握事物的规律,按规律办事,才能收到好的效果。

11、纸上谈兵:割裂理论与实践的关系,片面强调理论而忽视实践。

12、因势利导:遵循客观事物的发展规律办事,利用规律取得成功。

13、田忌赛马:事物的构成成分及其排列组合的量的变化,会引起质的变化。

14、胸有成竹:认识了事物的规律,就会由必然王国进入自由王国。

15、东施效颦:只单纯仿效形式,不研究实质内容。

16、邯郸学步:共性的东西可以借鉴,但不可不顾个性,一味模仿,生搬硬套。

比喻不动脑筋,一味模仿别人,结果弄巧成拙,闹出笑话。

这个故事告诉我们,认识事物不仅要做到“心中有数”,而且还要善于开动脑筋,积极思维,否则就不可能形成正确的认识。

又如,“东施效颦”、“囫囵吞枣”等同属此类。

17、教学相长:矛盾双方不仅是对立的,而且是统一的。

18、防微杜渐:事物的变化都是从量变开始的,量的积累达到一定程度就会引起质变。

19、好事多磨:任何事物的发展都是前进性与曲折性的统一。

20、讳疾忌医:回避和掩盖矛盾,否认矛盾的客观存在。

体现中华文化的成语

以下是 8 条体现中华文化的成语:

1. “源远流长”,咱中华文化那可真是源远流长啊!就像黄河水一样奔腾不息,从古代一直流淌到现在。

比如咱们的汉字,经历了几千年的演变,到现在还在被广泛使用,这不是源远流长是什么?

2. “博大精深”,哇塞,中华文化真的是博大精深呀!好比一座巨大的宝库,怎么挖都挖不完。

像中医文化,那里面的知识和奥秘简直多得让人惊叹,这不正体现了博大精深吗?

3. “独具匠心”,咱老祖宗在很多方面都独具匠心呢!像古代的那些精美瓷器,每一件都是工匠们用心打造出来的,那独特的工艺和设计,啧啧,真厉害!

4. “古色古香”,走进那些古老的建筑,真是古色古香啊!就像穿越回了古代。

那木质的门窗、精美的雕刻,让人感受到浓浓的历史韵味,这就是古色古香的魅力呀!

5. “脍炙人口”,有那么多的诗词歌赋是脍炙人口呀!像李白的《静夜思》,几乎人人都会背。

这就是好作品的魅力,能够流传千古,脍炙人口!

6. “妙笔生花”,那些大文豪们可真是妙笔生花啊!随便写点什么都让人赞不绝口。

像苏轼的文章,读起来真是一种享受,那叫一个妙笔生花!

7. “美轮美奂”,看看那些古代的宫殿建筑,简直美轮美奂啊!那华丽的装饰、宏伟的规模,让人震撼不已。

这么美的建筑,不是美轮美奂是什么?

8. “和而不同”,中国人一直讲究和而不同呢!大家可以有不同的观点和想法,但都能和谐相处。

就像一个大家庭一样,每个人都有自己的个性,但又能相互包容,这多好啊!

我的观点结论:中华文化真的太精彩啦!这些成语只是其中的一小部分,它们生动地体现了中华文化的独特魅力。

我们应该好好传承和弘扬这些优秀的文化传统,让它们在新时代继续绽放光芒!。

表示语言精妙的四字成语第一、言之有物毋庸置疑,中华文化历来以其礼仪之美而出尘外,“言之有物”恰恰就是其中佼佼者。

它直言不讳,又避讳忌,因而令人信服,舌头顿挫,难有反驳。

其中珠联璧合,指鹿为马,经久不流失,历经岁月考验,却总可以说的出当时的意境和意蕴,如“大同小异”、“九死一生”、“难易相成”等等。

第二、析而发之析而发之,是我们一贯景仰的文化精髓。

凡是学者探讨问题时所采用,一切从基本知识出发,拆解详实,进行可量化的分析,再以细碎的结果,梳理归结出的说法。

概而言之,就是从实践出发,分析总结,表达出精当之言,这就是浓缩在“析而发之”中的学习方式!第三、穿针引线“穿针引线”,情有可原,直言不讳,又避讳忌。

它可以回避争议,也可以极致阐释,起到深刻的作用。

在诗歌创作方面,它可以以婉转小暗喻以及重复等方式,削减文章情绪和感情,形成一种降抑扩大的气氛,给读者带来深思休憩的气质,使得诗句精致、明快,可谓“穿针引线”的完美体现!第四、洽之与骥“洽之与骥”是中华民族古老的思想,它肩负着重要的使命,来营造和谐社会氛围。

它强调,人人都应当帮助他人,互相管理,不断求索进步。

而“人是社会的原则、社会是骥子的中枢”,可以说,洽之与骥,正是弘扬互助友爱,倡导领袖仁爱、敬仰先贤、自立自强的中华古老传统。

第五、鸠占鹊巢“鸠占鹊巢”是一句象征逆来顺受,勇往无前的谚语,它的意思是:一个落后的国家可以和更加发达的国家共存,互相学习,不断进步,最终实现发展。

这句谚语也是我们丰富多彩的中华文化的精华所在。

所以,无论是军事上,社会上,还是经济上,都应该坚持“鸠占鹊巢”的理念,不断努力、勇往直前,实现中华民族的彻底复兴!。

成语中的中华文化以下是十个成语及意思和造句:1. 画龙点睛:原形容梁代画家张僧繇作画的神妙。

后多比喻写文章或讲话时,在关键处用几句话点明实质,使内容更加生动有力。

- 造句:他在演讲结尾的那番话简直是画龙点睛,让整个演讲都升华了!2. 叶公好龙:比喻口头上说喜欢某个东西,实际上并非真正喜欢。

- 造句:他老是说自己喜欢读书,可书买了一堆却从来不看,真是叶公好龙啊!3. 狐假虎威:狐狸假借老虎的威势。

比喻依仗别人的势力来欺压人。

- 造句:那家伙就知道狐假虎威,仗着他哥的权势在外面横行霸道,真可恶!4. 亡羊补牢:羊逃跑了再去修补羊圈,还不算晚。

比喻出了问题以后想办法补救,可以防止继续受损失。

- 造句:虽然你这次犯了错,但只要及时改正,亡羊补牢,还来得及呀!5. 买椟还珠:买下木匣,退还了珍珠。

比喻没有眼力,取舍不当。

- 造句:你看他花大价钱买了个好看的盒子,却把里面珍贵的东西扔了,这不是买椟还珠吗?6. 画蛇添足:画蛇时给蛇添上脚。

比喻做了多余的事,非但无益,反而不合适。

- 造句:你这纯粹是画蛇添足,多此一举,本来好好的计划被你搞砸了!7. 掩耳盗铃:偷铃铛怕别人听见而捂住自己的耳朵。

比喻自己欺骗自己,明明掩盖不住的事情偏要想法子掩盖。

- 造句:他以为自己不说别人就不知道,这不是掩耳盗铃嘛!8. 滥竽充数:不会吹竽的人混在吹竽的队伍里充数。

比喻无本领的冒充有本领,次货冒充好货。

- 造句:他们球队里肯定有滥竽充数的,不然怎么老输呢?9. 自相矛盾:比喻自己说话做事前后抵触。

- 造句:你一会儿说东,一会儿说西,这不是自相矛盾吗?10. 守株待兔:原比喻希图不经过努力而得到成功的侥幸心理。

现也比喻死守狭隘经验,不知变通。

- 造句:想成功可不能守株待兔,得靠自己努力拼搏呀!这些成语都蕴含着丰富的中华文化呀,它们就像一颗颗璀璨的明珠,照亮了我们的语言和思维!每个成语都有着独特的魅力和意义,让我们在使用中感受着中华文化的博大精深。

形容中华文化博大精深的成语中华民族是强韧不屈勇敢的民族,在五千年的历史长河中,中华文化更是绚丽多彩,有着多不可数的文化瑰宝,今天就让我们来整理一下中华文化博大精深的成语吧!1、博大精深:意思是形容思想和学术广博高深。

多用于形容理论、学识、思想、作品等广,深奥精微。

其形容对象多为某某内容。

出自:明·姜世昌《〈逸周书〉序》:“其博大精深之旨,非晚世学者所及。

2、源远流长:意思是河流的源头很远,水流很长。

常比喻历史悠久,根底深厚。

出自:唐·白居易《海州刺史裴君夫人李氏墓志铭》:“夫源远者流长,根深者枝茂。

”3、璀璨夺目:意思是光辉灿烂耀人眼睛,通常形容一个人光芒万丈。

出自:宋·周密《武林旧事》第三卷:“尺壁寸珠,璀璨夺目。

”4、熠熠生辉:熠熠,光耀、鲜明。

意思是光彩闪耀的样子。

出处不详,例句:三个彩绿隶体字,熠熠生辉,成为我书房的壮观一景。

5、连绵不断:连续不断的样子。

形容连续不止,一直都不中断。

也作“连绵不绝”。

出自明·朱国祯《涌幢小品》:“复丧妹,最后丧母,连绵不绝,哭泣悲伤。

”6、曾经沧桑:比喻曾经见过大世面,不把平常事放在眼里。

7、当仁不让:遇到应该做的事就要勇于承担,不谦让,不推托。

仁,正义,正义的事,引申为应该做的事。

8、高屋建瓴:形容居高临下,不可阻挡的形势。

建,倾倒;瓴,水瓶。

9、蓬荜(bì)增辉:谦辞。

表示由于别人到自己家里来或张挂别人给自己题赠的字画等而使自己非常光荣。

蓬荜,“蓬门荜户”的省略。

也说“蓬荜生辉”。

10、醍醐灌顶:比喻灌输智慧,使人彻底醒悟。

醍醐,旧指从牛奶中提炼出来的精华,佛教比喻最高的佛法。

11、微言大义:精微的语言和深奥的道理。

12、蔚为大观:丰富多彩,成为盛大的景象。

多指文物等。

13、洋洋大观:形容美好的事物丰富多彩。

14、蓬荜生辉:谦敬之辞。

广告语说“让您的居室蓬筚生辉”,简直是骂人。

15、叹为观止:主语是人,如果主语是物,耍说“令人叹为观止”。

成语:中华文化的语言镜像

汉语是中华民族智慧的结晶,是中华文化的重要载体,成语又是汉语中的精华沉淀。

与我们日常用语的与时俱进不同,成语大都是从古代相承沿用下来的,它们或源自古代的社会生活、或出自古代经典著作、或反映历史典故、或形成于古代的传说故事,可以说这些成语都蕴含着宝贵的文化财富。

通过成语我们可以了解古人的衣食住行,了解中国古代教育思想,传统中华美德等众多方面。

通过成语可以了解古人的衣食住行

1. 成语与饮食

茹毛饮血是对先民原始生活状态的描述,先民不会种植,以渔猎采集为生,没有学会用火,只能生食猎物。

钟鸣鼎食是对奴隶制国家中贵族饮食方式的再现。

钟鼎都是贵重的青铜器,钟是乐器,鼎是食器。

一边欣赏乐舞,一边列鼎而食是贵族的幸福生活。

相对而言下层民众的生活就苦不堪言,只能弊衣箪食,穿着破衣服,用竹子做的器具来盛饭。

在封建时期,农业生产成为古代中国的经济基础,农业成为国家赋税的基本承担者。

有许多成语对古代先民农业生产生活进行了描写。

日出而作,日落而息描述了农业生产的作息规律。

田连阡陌,阡陌是田间小路,田连阡陌形容田地广袤,接连不断。

精耕细作是精心细致地耕作。

寒耕热耘寒冷时耕种,炎热时除草,形容农事艰辛。

这些成语都体现了重农、尚农的社会共识,历代封建帝王都提倡重农抑末,把农业看作是国固邦宁的根底,成就霸业的基础。

农业生产者也逐渐养成一种安土乐天的生活情趣,起居有定,耕作有时。

例如,躬耕乐道是指亲自耕种,乐守圣贤之道。

还有一些成语字面上描写农业生活,现在经常使用它们的比喻义。

例如:蹊田夺牛,牵牛的让牛踩了田地,因此被人把牛夺走,比喻惩罚过重;解甲归田,军人退伍回乡务农,现泛指离职回家;拔苗助长,宋人心焦禾苗长得慢,伸手拔苗,却使禾苗枯死,比喻违反事物发展的客观规律,急于求成,反而坏事。

2. 成语与服饰

衣服是人的外在包装,从与服饰有关的成语中我们可以了解到,古人常用衣着特征来表现个人的身份或地位。

衣轻乘肥,轻指得是轻暖的衣服,能够穿轻暖的衣服乘用肥壮的马匹的一定是富家子弟。

褐衣不完鹑衣百结,褐衣是粗布衣服,鹑衣是打补丁的衣服,穿这类衣服的无疑是穷人。

掣襟露肘,拽起衣襟就会露出手肘,形容衣服破烂短小,比喻处境窘迫。

被褐怀玉,身穿粗布衣服而怀抱美玉,比喻虽是贫寒出身,但有真才实学。

被甲执兵的是武士,褒衣危冠的是儒生。

白衣卿相,白衣是指平民,卿相是高官,古时称进士为白衣卿相,形容进士虽然是白衣之士,但享有卿相的资望。

脱白挂绿,脱去白衣,换上绿袍,比喻初登仕途,身份转变。

黄袍是天子专用的衣服,黄袍加身形容称帝。

凤冠霞帔是古代贵族女子和受朝廷诰封的命妇的装束,后来也指出嫁的礼服。

衣紫腰金,衣紫,穿紫袍,紫袍为古代官服。

腰金,腰间佩戴金印,指做大官。

从成语中我们可以看出古人常常衣食连用来表示生活状况。

草衣木食形容生活清苦。

粗衣恶食形容生活节俭。

丰衣足食说明生活富足。

锦衣玉食形容生活优渥。

3. 成语与起居

巢居穴处,栖身于树上或岩洞里,指人类未有房屋前的生活状况。

瓮牖绳枢蓬门荜户说的是贫家的居住环境。

牖是窗子,枢是门的转轴。

用破瓮做窗,绳作门轴,可见是贫穷人家。

蓬指蓬草,荜指荆竹或树枝,用草木编织门户,生活的清贫可见一斑。

与之相对的是高堂华屋朱门绣户,是富贵人家的居所。

望衡对宇,衡,用横木做门,引申为门;宇,屋檐下,引申为屋。

形容住处相距很近,可以互相望见。

登堂入室体现了古代居所的格局。

古代宫室,前面是堂,后面是室。

登上厅堂,进入内室。

比喻学问或技能从浅到深,达到很高的水平。

户枢不蠹讲的是经常转动的门轴不会被蛀蚀,比喻经常运动的东西不易受外物侵蚀。

户枢是指门轴,作为古建筑门上的并不引人注目的小小构件,一般很少会有人去探究它为何物。

然而,我们的先人却能从两个并不显眼的普通物件中,以物喻理,向世人道出处世护身的千古真义。

上面几组成语提到了我国古代建筑的特有名词,也反映了我国古代民居建筑的大体格局。

堂和室是古代建筑物中的一个重要组成部分。

在古代,房屋建筑一般坐北朝南,这种建筑由堂、室、房构成。

堂位于建筑物最前部中央,在堂前有台阶。

登上台阶进入殿堂谓之登堂。

堂内一般不住人,主要是主人平时举行活动,接待宾客和节日行吉凶大礼、祭祀的场所。

室在堂的后面(即北面),是供人居住寝卧的房间,有户(即门),与堂相通。

室的南北都有窗子。

南窗与堂相通,古人称之为牖。

一般是户在东牖在西。

古代对于堂、室、房的习惯称呼流传了几千年。

如今堂和室仍沿袭使用古代习俗。

许多地方仍把堂屋、客厅称为堂,而内室、卧室则称为室。

我们现在还是要登堂才能入室。

这就是中国式建筑的特点。

朱门绣户这条成语意指朱漆大门,华丽的居室。

在古代,一般大户人家的住房都有用围墙围起来的院落。

院落通向外面的大门就叫做门,进入大门后的院落称为庭。

这是古代院落式的建筑结构,也是古代宫廷、民居建筑的特色之一。

从庭院穿过大堂,就来到了内室。

内室的门一般都是单扇门,古代专把内室的单扇门称作户,因而户是进入内室的通道。

成语穿房入户足不出户中的户就是指内室的门。

相对于日常居所来说,古代的宫殿、陵墓、寺庙和园林等大型建筑,更体现了建筑的艺术特点。

成语也如实地记录了它们的特征。

例如,堂皇富丽多形容建筑物的宏伟美丽,气势盛大,特别是指宫殿的宏伟华丽。

又如,雕梁画栋,是说彩画装饰的梁栋,形容建筑物的美丽华贵。

另外,建筑物形成群体结构时,屋与屋之间有很多空,亭池草木点缀其中,显出主次之分,虚实相间的效果,特别是楼台亭阁,总是以其空面向外界,达到和自然的交流,身在琼台玉宇(指华丽精美的建筑物。

常用以形容仙家楼台或月中宫殿),使人如置仙境。