TL431与TLP521的光耦反馈电路几种连接方式

- 格式:doc

- 大小:1.29 MB

- 文档页数:26

tl431可调电源电路图分析tl431几种不常见的接法描述tl431可调电源电路图分析精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。

其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1--100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。

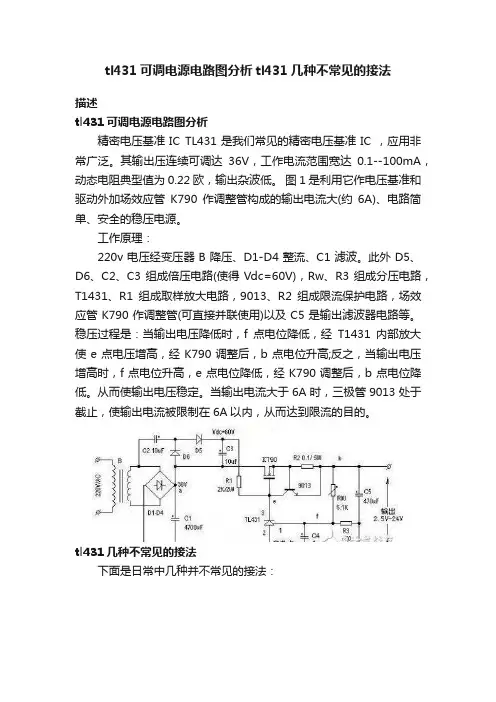

图1是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。

工作原理:220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。

此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。

稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。

从而使输出电压稳定。

当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。

tl431几种不常见的接法下面是日常中几种并不常见的接法:图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式是:Vout = (R1+R2)*2.5/R2,同时R3的数值应该满足1mA < (Vcc-Vout)/R3 < 500mA。

当R1取值为0的时候,R2可以省略,这时候电路变成图(2)的形式,TL431在这里相当于一个2.5V稳压管。

利用TL431还可以组成鉴幅器,如图(3),这个电路在输入电压Vin < (R1+R2)*2.5/R2 的时候输出Vout为高电平,反之输出接近2V 的电平。

需要注意的是当Vin在(R1+R2)*2.5/R2附近以微小幅度波动的时候,电路会输出不稳定的值。

TL431可以用来提升一个近地电压,并且将其反相。

光耦反馈常见几种连接方式及其工作原理来源:互联网•作者:佚名• 2017-11-07 14:12 • 23793次阅读在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。

但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。

而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。

本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。

1、常见的几种连接方式及其工作原理常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。

这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。

TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流Ic越大。

副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大系数,该系数随温度变化而变化,且受温度影响较大。

作反馈用的光耦正是利用“原边电流变化将导致副边电流变化”来实现反馈,因此在环境温度变化剧烈的场合,由于放大系数的温漂比较大,应尽量不通过光耦实现反馈。

此外,使用这类光耦必须注意设计外围参数,使其工作在比较宽的线性带内,否则电路对运行参数的敏感度太强,不利于电路的稳定工作。

通常选择TL431结合TLP521进行反馈。

这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。

常见的光耦反馈第1种接法,如图1所示。

图中,Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。

com信号接芯片的误差放大器输出脚,或者把PWM芯片(如UC3525)的内部电压误差放大器接成同相放大器形式,com信号则接到其对应的同相端引脚。

注意左边的地为输出电压地,右边的地为芯片供电电压地,两者之间用光耦隔离。

图1所示接法的工作原理如下:当输出电压升高时,TL431的1脚(相当于电压误差放大器的反向输入端)电压上升,3脚(相当于电压误差放大器的输出脚)电压下降,光耦TLP521的原边电流If增大,光耦的另一端输出电流Ic增大,电阻R4上的电压降增大,com引脚电压下降,占空比减小,输出电压减小;反之,当输出电压降低时,调节过程类似。

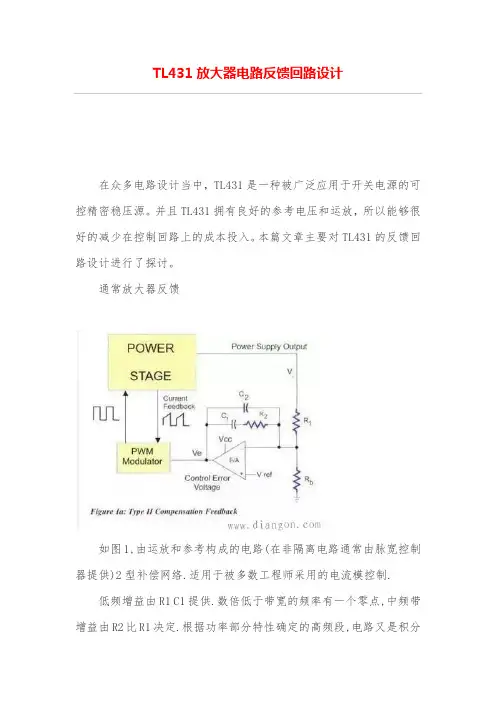

TL431放大器电路反馈回路设计在众多电路设计当中,TL431是一种被广泛应用于开关电源的可 控精密稳压源。

并且TL431拥有良好的参考电压和运放,所以能够很 好的减少在控制回路上的成本投入。

本篇文章主要对TL431的反馈回 路设计进行了探讨。

通常放大器反馈STAGEon* c on*Ci2 trVL lc, k- l(.♦I q f Vcc jjPWM Ve—* f. Ap口 I AGonirol Error'V rofVoltagef ii ;nrv hi : If( turtfn tfuifuru f t rtlbm A1为R RPOWERPower Supply Output如图1,由运放和参考构成的电路(在非隔离电路通常由脉宽控制器提供)2型补偿网络.适用于被多数工程师采用的电流模控制.低频增益由R1C1提供.数倍低于带宽的频率有一个零点,中频带增益由R2比R1决定.根据功率部分特性确定的高频段,电路又是积分形式,增益由R1C2决定.波特图如下:Fifttfv 2- ?7 J?I (廿dm a Tyftt It \ittpifpt t•r ・ d *4rIl ■r| U< ■■ Jl10100tk10K100k 1MFraquonc> (Hz)尸妙w lb: Type " Gw 炉Boje Ph/i z 订 i "「n con用TL431实现分立器件的功能没什么不同.如图2.Stifp y i hripnfg 咁[Jb 1pnasfi {deg) n-40 '_「「亠100Vex13 Gnd区别是1. R5上拉电阻(提供足够电流)。

2. 431电路驱动能力不强,但输出接高阻抗,工作很好。

也是一个2型补偿网络。

TL431隔离应用图3是隔离的应用.ft5-AAArErrorVoltageVok i^urt J: I epical 1L43I with fhifpuf (tftdOptocoupler $ .uryiriv^ (11anuon* com与图2最大区别是输出不是电压Ve,而是光耦电流.电流由:TL431电压增益;R5; Vo决定.(图2传函与R5,Vo无关).C3代表光耦输出电容和频响rolloff. 图3也是一个2型补偿网络.A.低频段:TL431放大器由C1R1构成的积分器的增益高,是补偿网络的主图4a给出低频等值电路B.中频段:TL431积分器达到单位增益,超过这点,积分器输出减弱.然而总 有Vo 通过R5流过光耦提供增益(它是中频段的主导).图5给出中频 等值电路.交越频率在中频段,设计R5达到想要的交越频率。

前言:回授迴路的設計需要仔細地思考與分析。

未被發現的不良回授路徑很容易被忽略,並且會危害電路設計。

本文將探討一種常見的回授電路,與設計人員所面臨的潛在問題,並將提出這些問題的解決方案。

TL431/光耦合器回授電路TL431與光耦合器是電源轉換器設計人員常用的一種組合。

但若不謹慎思考與設計,此組合會讓工程師感到十分棘手。

本文將討論許多經驗不足甚至連部份有經驗的設計人員皆容易落入的窠臼。

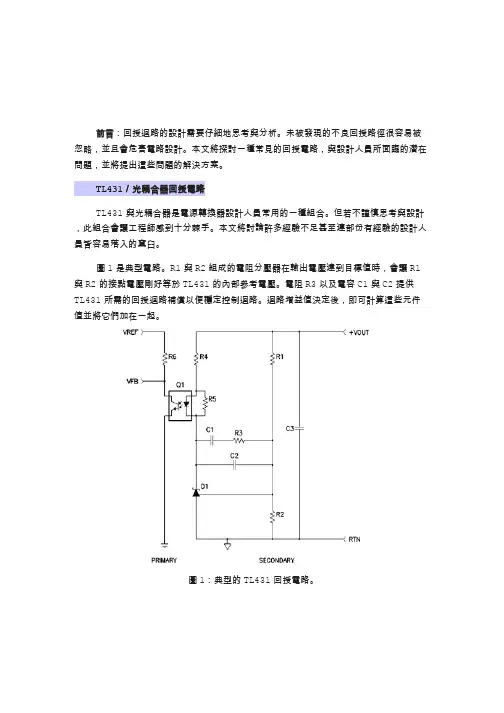

圖1是典型電路。

R1與R2組成的電阻分壓器在輸出電壓達到目標值時,會讓R1與R2的接點電壓剛好等於TL431的內部參考電壓。

電阻R3以及電容C1與C2提供TL431所需的回授迴路補償以便穩定控制迴路。

迴路增益值決定後,即可計算這些元件值並將它們加在一起。

圖1:典型的TL431回授電路。

圖1的TL431電路增益可由下列公式計算:其中Zfb等於:ω則代表角速度(radians/sec)。

光耦合器迴路增益=(R6/R4)×光耦合器電流轉換比(Current Transfer Ratio;CTR),設計人員必須知道光耦合器的電流轉換比,才能計算該增益。

但實際轉移函數是由光耦合器的LED電流決定,所以圖1的TL431電路總增益還包括另一因數。

該函數是(Vout-Vcathode)/R4,其中Vout等於進入TL431的Vsense電壓,這使得TL431與光耦合器的「總增益方程式」等於:上式的+1項在本文裡代表「隱藏」的回授路徑,只要Zfb/R1遠大於1即可忽略。

在後面的示波器圖片中,將進一步解釋和顯示該項的影響,我們現在先假設這個公式是正確的。

設計人員只要將電源轉換器的各項增益元素相乘,就能得到不考慮回授電路影響下的轉換器開迴路增益。

這些元素包括:變壓器圈數比;PWM主動輸出濾波器元件效應和TL431增益以外的相關負載效應;以及光耦合器的影響。

轉換器會在特定的開關頻率下操作。

設計人員知道開迴路總增益須在低於該頻率6分之1的某個點跨過0dB,因此多數設計人員會留下適當的元件公差,其它人則會將跨越點設計在大約該頻率10分之1的位置。

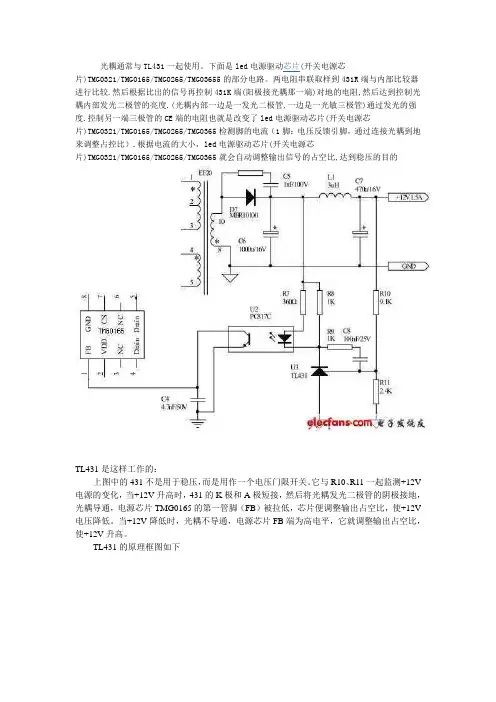

光耦通常与TL431一起使用。

下面是led电源驱动芯片(开关电源芯片)TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG03655的部分电路。

两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较.然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一端)对地的电阻,然后达到控制光耦内部发光二极管的亮度.(光耦内部一边是一发光二极管,一边是一光敏三极管)通过发光的强度.控制另一端三极管的CE端的电阻也就是改变了led电源驱动芯片(开关电源芯片)TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG0365检测脚的电流(1脚:电压反馈引脚,通过连接光耦到地来调整占控比).根据电流的大小,led电源驱动芯片(开关电源芯片)TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG0365就会自动调整输出信号的占空比,达到稳压的目的TL431是这样工作的:上图中的431不是用于稳压,而是用作一个电压门限开关。

它与R10、R11一起监测+12V 电源的变化,当+12V升高时,431的K极和A极短接,然后将光耦发光二极管的阴极接地,光耦导通,电源芯片TMG0165的第一管脚(FB)被拉低,芯片便调整输出占空比,使+12V 电压降低。

当+12V降低时,光耦不导通,电源芯片FB端为高电平,它就调整输出占空比,使+12V升高。

TL431的原理框图如下TL431用作稳压电路时,典型电路如下当输入电压变化时,431会将变化的电压通过电流的作用转化到输入端的电阻上。

其过程为:当输入端电压升高时,431的K极和A极间的三极管CE极电流增大,即电流Ik变大(而R1和R2上的电流不变),输入端的电阻上的压降升高,从而保证Vka不变;当输入端电压降低时,431的K极和A极间的三极管CE极电流减小,即电流Ik减小(而R1和R2上的电流不变),输入端的电阻上的压降减小,从而使Vka不变。

tl431与光耦配合的工作原理

TL431光耦合器是一种半导体可调电流源,它工作在自给电阻-回路下,由一个光耦合设备组成,它具有一个额定集电极与发射极,以

及一个光敏电阻(LDR)。

TL431的集电极与发射极之间的检测到的电

压由LDR的放电程度决定。

发射极将由LDR上的电流控制,当LDR上

的电流在一定程度上时,电流就会通过发射极向集电极流动,此时

TL431就会输出电压。

当LDR上的电流达到一定程度时,发射极开始向集电极流动,就

会使得电压在集电极与发射极之间升高,进而激发LDR中的光敏电路,导致电流经过发射极越来越大,但同时电压仍保持不变,所以TL431

就输出一定的电压。

而光耦合设备的作用就是隔绝电路中的差分电压,因为它的LDR

是一个隔绝的,所有的信号都通过光信号传输,从而把差分放大器前

后的电路隔绝开来,使得差分电压不会对其它线路造成污染。

因此,TL431光耦合器主要是由发射极、LDR以及集电极组成,

当LDR上的电流达到一定状态时,发射极向集电极流动,从而使TL431输出固定的电压,同时,LDR也隔绝了差分电压,使其不会对其它线路造成污染。

tl431和光耦环路补偿TL431是一种广泛应用于电子电路中的稳压器元件,它具有高精度和低温漂移等特点,可用于电压参考和误差放大器等电路中。

而光耦环路补偿是一种常见的补偿技术,用于解决电路中的稳定性和误差问题。

本文将重点讨论TL431和光耦环路补偿的原理、应用以及优缺点。

我们来介绍一下TL431。

TL431是一种三端可编程稳压器,通过调整其参考电压来实现对输出电压的稳定控制。

它具有高精度的参考电压(通常为2.5V),并且在工作温度范围内具有较低的温度漂移。

它广泛应用于电源、电池充电管理、电压监测和开关电源等领域。

TL431的工作原理是通过内部的比较器将参考电压与外部反馈电压进行比较,然后调整控制端电流来稳定输出电压。

然而,由于外部电路中存在温度、电压和负载等因素的影响,TL431的稳定性和精度可能会受到一定的影响。

为了解决这些问题,可以采用光耦环路补偿技术。

光耦环路补偿是一种将光耦器应用于反馈环路中的方法,通过测量输出电压并将其传输到控制端,实现对输出电压的精确控制。

在光耦环路补偿中,光耦器充当了信号传输的介质。

它由发光二极管和光敏三极管组成,当发光二极管处于导通状态时,光敏三极管将接收到光信号,并将其转换为电信号。

这个电信号可以用来控制TL431的控制端电流,从而控制输出电压。

通过这种方式,光耦环路补偿可以实现对输出电压的精确控制,并提高稳定性和精度。

光耦环路补偿在电源和开关电源等领域得到了广泛的应用。

例如,在开关电源中,输出电压的稳定性对于保证电路正常工作至关重要。

通过采用光耦环路补偿技术,可以实现对输出电压的精确控制,提高系统的稳定性和响应速度。

另外,在电源管理和电池充电管理中,TL431和光耦环路补偿也可以用于精确控制输出电压,从而提高系统的性能和可靠性。

然而,光耦环路补偿也存在一些缺点。

首先,由于光耦器的响应速度有限,可能会对系统的动态响应产生一定的影响。

其次,光耦器的稳定性和精度也可能受到环境因素的影响,例如温度和光照强度等。

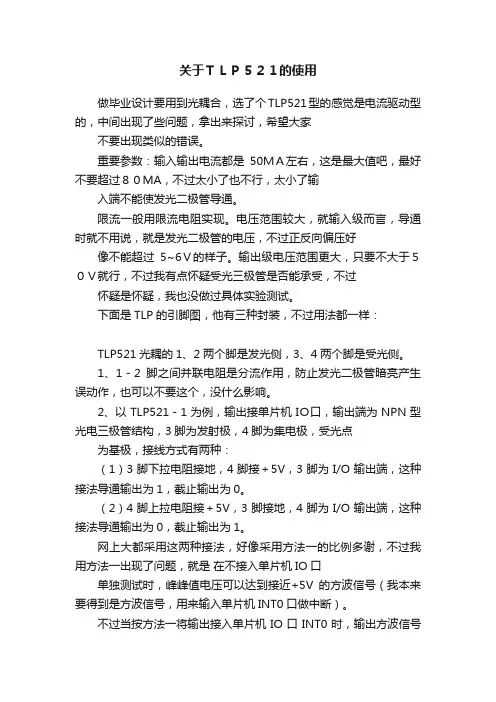

关于TLP521的使用做毕业设计要用到光耦合,选了个TLP521型的感觉是电流驱动型的,中间出现了些问题,拿出来探讨,希望大家不要出现类似的错误。

重要参数:输入输出电流都是50MA左右,这是最大值吧,最好不要超过80MA,不过太小了也不行,太小了输入端不能使发光二极管导通。

限流一般用限流电阻实现。

电压范围较大,就输入级而言,导通时就不用说,就是发光二极管的电压,不过正反向偏压好像不能超过5~6V的样子。

输出级电压范围更大,只要不大于50V就行,不过我有点怀疑受光三极管是否能承受,不过怀疑是怀疑,我也没做过具体实验测试。

下面是TLP的引脚图,他有三种封装,不过用法都一样:TLP521光耦的1、2两个脚是发光侧,3、4两个脚是受光侧。

1、1-2脚之间并联电阻是分流作用,防止发光二极管暗亮产生误动作,也可以不要这个,没什么影响。

2、以TLP521-1为例,输出接单片机IO口,输出端为NPN型光电三极管结构,3脚为发射极,4脚为集电极,受光点为基极,接线方式有两种:(1)3脚下拉电阻接地,4脚接+5V,3脚为I/O输出端,这种接法导通输出为1,截止输出为0。

(2)4脚上拉电阻接+5V,3脚接地,4脚为I/O输出端,这种接法导通输出为0,截止输出为1。

网上大都采用这两种接法,好像采用方法一的比例多谢,不过我用方法一出现了问题,就是在不接入单片机IO口单独测试时,峰峰值电压可以达到接近+5V的方波信号(我本来要得到是方波信号,用来输入单片机INT0口做中断)。

不过当按方法一将输出接入单片机IO口INT0时,输出方波信号被拉低了,只有3.2V左右的峰值,根本驱动不了IO口,也就产生不了中断。

所以我改用了方法二,后来发现方法二可行,输出方波电压没有被拉低,可以很好驱动IO口。

下面是我用两种方法所连接的protues图:方法一:4脚下拉电阻接地,5脚接+5V,4脚为I/O输出端,这种接法导通输出为1,截止输出为0方法二:5脚上拉电阻接+5V,4脚接地,5脚为I/O输出端,这种接法导通输出为0,截止输出为1关于为何用方式一输出电压被拉低,具体原因我也不清楚,我想大概是用方式二有个三极管在输出端和地之间做隔离所以不会被拉低吧相当于是灌电流了,而方式一直接是IO口与电阻,地相接,产生的是拉电流。

电源反馈电路怎么设计?TL431配合光耦反馈电路实例设计!超详细得益于半导体工业的发展,开关电源应用范围已经非常广泛了从我们身边的手机充电器,到舞台灯具,再到航空航天,都可以看到开关电源的身影电脑里的开关电源手机充电器开关电源开关电源不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海!早些时候作者已经和大家分享了光耦和TL431的基础知识,这次就以这两个电子元器件和大家分享一下开关电源的电压反馈电路先看一下整体电路开关电源整体电路影响电压反馈的电子元器件已经用红色符号标出,电路已经使用红色线标出电压反馈部分电压反馈部分在分析电路前需要注意的关键点1.光耦的输入端(二极管端)的电流增大会致使输出端导通程度增大(既流过的电流增大)2.光耦的输入和输出端的电流遵循比值(光耦的CTR)3.输入TL431的参考极REF的电压增大,K极到A极导通程度会增大开始分析电路啦从上面的关键点里我们知道,只要参考极的电压升高,TL431的K 极到A极的导通电流就会增大电流增大从电路图中可以看到,电阻R1和光耦PC817的输入端串联后和R5并联,再和TL431串联TL431的导通电流增大,光耦输入端电流也会增大,输出端电流增大,R4电压增大,PWM占空比降低光耦导通程度增大反之输出电压低于设定电压,光耦导通程度降低,UC3842就会提高PWM占空比只分析原理有什么用?实际上元器件怎么选值呢?同学们肯定很想知道具体的参数值,我们一起来计算一下吧假定开关电源输出电压Vout= 12V电路图1.计算R2和R3的阻值TL431典型电路细心的同学可能会发现在反馈电路中找不到图中圈出的R的身影其实R已经变成变压器次级的绕组了(变压器可以实现阻抗匹配)电路变成这样了我们只需要让TL431的参考极输入电压为2.5V就好了假如R3为1K根据公式可以计算得R2等于3.8KR2.设定流过光耦PC817的电流,计算R1光耦输入电流IF和电流传输比的曲线图从曲线图中可以看到,光耦的CTR在IF为5~20mA时是比较平缓的我们从中选择一个电流,比如IF = 10mA光耦的二极管压降电阻R1的计算需符合公式R1 <= (Vout - VF - Vref) / IF因为电阻R1所分到的电压加上光耦压降(1.2V)和TL431最小输出电压(2.5V)不可能大于输出电压,否则光耦电流IF将下降计算R1需小于等于830Ω,所以R1取510Ω3.计算R5假如光耦不工作时(光耦没有电流时),为使TL431正常工作,TL431最小需要流过1mA电流R5两端电压为6.3V,所以R5需小于6.3KΩ,R5取4.7KΩ4.根据开关电源芯片计算R4开关电源芯片UC3842内部电路通过芯片内部电路可以看到,VFB脚的输入电压是和2.5V进行比较的所以我们需要让VFB的输入电压是2.5V我们知道PC817-A光耦的IF在10mA时,CTR大约是130,所以光耦的输出端的电流是13mA2.5V/0.013A = 192Ω,所以R4 = 192Ω计算结果关注作者,学习更多电子电路知识,感谢您的阅读。

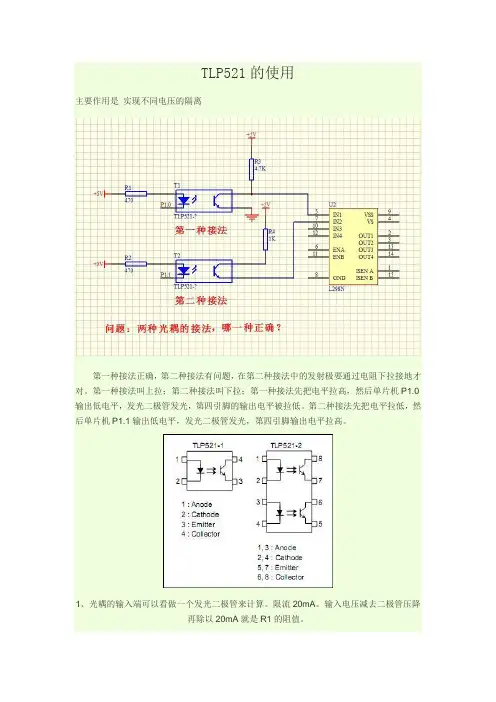

TLP521的使用

主要作用是实现不同电压的隔离

第一种接法正确,第二种接法有问题,在第二种接法中的发射极要通过电阻下拉接地才对。

第一种接法叫上拉;第二种接法叫下拉;第一种接法先把电平拉高,然后单片机P1.0输出低电平,发光二极管发光,第四引脚的输出电平被拉低。

第二种接法先把电平拉低,然后单片机P1.1输出低电平,发光二极管发光,第四引脚输出电平拉高。

1、光耦的输入端可以看做一个发光二极管来计算。

限流20mA。

输入电压减去二极管压降

再除以20mA就是R1的阻值。

2、R3是个纯粹的上拉电阻,只要和输出端的设备匹配并不会使光耦输出三极管电流过大

即可,一般1K-100K都可以,具体选多少,要看另一段的设备需要多少电流。

3、以TLP521-1为例,输出端为NPN型光电三极管结构,3脚为发射极,4脚为集电极,受光点为基极,接线方式有两种:(1)3脚下拉电阻接地,4脚接电源正极,3脚为I/O输出端,这种接法导通输出为1,截止输出为0。

(2)4脚上拉电阻接电源正极,3脚接地,4脚为I/O输出端,这种接法导通输出为0,截止输出为1。

两种接法效果一样,使用后者

较多,供参考。

电源设计中关于隔离型反馈光耦与TL431的难点解答我们在设计电源的时候,一般常用的隔离型的反馈也就是光耦+TL431,关于其调节这也是一个热点和难点,在这个帖子中尽管没有**的解答,但仍然是有学习的地方,因为在这方面我也遇到了好多问题,在此与大家分享一下由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。

由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管的电流将从1到100mA变化。

当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它。

但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的。

前面提到TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。

当R1和R2的阻值确定时,两者对V o的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致V o下降。

显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时V o=(1+R1/R2)Vref。

选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,V o=5V。

需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA 。

R13的取值,R13的值不是任意取的,要考虑两个因素:1)431参考输入端的电流,一般此电流为2uA左右,为了避免此端电流影响分压比和避免噪音的影响,一般取流过电阻R13的电流为参考段电流的100倍以上,所以此电阻要小于2.5V/200uA=12.5K. 2)待机功耗的要求,如有此要求,在满足12.5K的情况下尽量取大值。

TL431的死区电流为1mA,也就是R6的电流接近于零时,也要保证431有1mA,所以R17(15-2.5-1.3)/50=226欧姆。

在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。

但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。

而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。

本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。

1 常见的几种连接方式及其工作原理常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。

这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。

TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流Ic越大。

副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大系数,该系数随温度变化而变化,且受温度影响较大。

作反馈用的光耦正是利用“原边电流变化将导致副边电流变化”来实现反馈,因此在环境温度变化剧烈的场合,由于放大系数的温漂比较大,应尽量不通过光耦实现反馈。

此外,使用这类光耦必须注意设计外围参数,使其工作在比较宽的线性带内,否则电路对运行参数的敏感度太强,不利于电路的稳定工作。

通常选择TL431结合TLP521进行反馈。

这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5 V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。

常见的光耦反馈第1种接法,如图1所示。

图中,Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。

com信号接芯片的误差放大器输出脚,或者把PWM 芯片(如UC3525)的内部电压误差放大器接成同相放大器形式,com信号则接到其对应的同相端引脚。

注意左边的地为输出电压地,右边的地为芯片供电电压地,两者之间用光耦隔离。

图1所示接法的工作原理如下:当输出电压升高时,TL431的1脚(相当于电压误差放大器的反向输入端)电压上升,3脚(相当于电压误差放大器的输出脚) 电压下降,光耦TLP521的原边电流If增大,光耦的另一端输出电流Ic增大,电阻R4上的电压降增大,com 引脚电压下降,占空比减小,输出电压减小;反之,当输出电压降低时,调节过程类似。

谁能给我分析一下开关电源在输出电压变小的情况下,tl431和光耦是怎么配合工作的呢?当开关电源的输出电压变小(瞬间),TL431通过电源输出端接的两个分压电阻能够采集到电压变小的信号,然后关闭与光耦连接端得电流,是信号通过光耦传递到初级(高压端),然后PWM IC会通过光耦检测到次级电压低的信号自身会加大驱动开关MOS的占空比,使输入功率提高,你的输出电压也就高上去了。

既然关闭了与光耦连接端得电流那光耦就不导通了,怎么还会有信号传递到初级呢?这是高频工作状态,当光耦导通时初级的PWM IC就会瞬间关断MOS管的输出,当光耦不导通时IC将打开MOS的输出。

这块是个反馈回路。

对MOS管的开与关输出的PWM应该是通过PWM IC(TOPXXX)的控制端Ic的电流大小来控制的。

且输出的PWM的大小与Ic成反比tl431和光耦,他两还要和IC里面的比较器才可以一起工作。

实际上她们组成一个反馈电路,你先学习弄懂什么是反馈电路,输出电压变化在431对比通过光耦传到IC里面的比较器,进行调节脉宽(占空比)(一般PC POWER是固定频率的)进而改变输出电压。

当电压变高时,脉宽就会调整变少,当电压变低时,脉宽就会调整变大请教高手,如下图TL431的R、K极串电容C204\C206和电阻R202的作用?TL431连接电路图(原文件名:无标题.png)收藏gzhuli 2楼发表于2010-9-2 00:17:03 |只看该作者R213/C205, R202/C206, R209/C204都是补偿电路,最主要的功能是改善瞬态响应、减少纹波和防止自激。

cowboy 3楼发表于2010-9-2 00:19:15 |只看该作者相位补偿吧,起到稳定环路的作用,以免出现自激振荡。

在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。

但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。

而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。

本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。

1 常见的几种连接方式及其工作原理常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。

这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。

TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流Ic越大。

副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大系数,该系数随温度变化而变化,且受温度影响较大。

作反馈用的光耦正是利用“原边电流变化将导致副边电流变化”来实现反馈,因此在环境温度变化剧烈的场合,由于放大系数的温漂比较大,应尽量不通过光耦实现反馈。

此外,使用这类光耦必须注意设计外围参数,使其工作在比较宽的线性带内,否则电路对运行参数的敏感度太强,不利于电路的稳定工作。

通常选择TL431结合TLP521进行反馈。

这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5 V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。

常见的光耦反馈第1种接法,如图1所示。

图中,Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。

com信号接芯片的误差放大器输出脚,或者把PWM 芯片(如UC3525)的内部电压误差放大器接成同相放大器形式,com信号则接到其对应的同相端引脚。

注意左边的地为输出电压地,右边的地为芯片供电电压地,两者之间用光耦隔离。

图1所示接法的工作原理如下:当输出电压升高时,TL431的1脚(相当于电压误差放大器的反向输入端)电压上升,3脚(相当于电压误差放大器的输出脚)电压下降,光耦TLP 521的原边电流If增大,光耦的另一端输出电流Ic增大,电阻R4上的电压降增大,com 引脚电压下降,占空比减小,输出电压减小;反之,当输出电压降低时,调节过程类似。

光电耦合器和TL431组成的稳压电路分析

用TL431和光电耦合器组成的稳压调整电路,在开关电源中经常能看到,很常见的电路,这个电路看明白,好多的电源稳压电路就都明白了!

开关电源输出的电源电压变化,一般都是经过电阻分压,检测到电压变化的信号,加到了TL431参考极,当输出电压升高时,通过电阻分压加到TL431参考极的电压就会升高,引起TL431阴极到阳极导通。

那么TL431导通,又引起光电耦合器的1脚和2脚间的发光二极管有电流通过,引起3脚和4脚之间的光敏三极管导通,这个光敏三极管导通又会通过电路控制使开关管导通时间变短,使输出电压降低下来!

这个光电耦合器在电路中,也起到了隔离的作用,你看它的名称“光电耦合”看名称都知道它的工作原理了吧!

同时,这个光电耦合器也属于集成电路的一种,所以电路符号也是用:IC 或者N来表示的。

光耦加431组成反馈电路的工作原理

反馈电路是一种利用输出信号对输入信号进行修正的电路,其作用是使电路的输出稳定且能够满足一定的要求。

其中,光耦和431是反馈电路中常用的两种元件,它们可以组成一种有效的反馈电路。

下面我们来详细介绍光耦加431组成反馈电路的工作原理。

光耦是一种光电转换器件,它由光电二极管和发光二极管组成。

它的工作原理是将输入信号转换为光信号,通过光电二极管将光信号转换为电信号输出。

431是一种电压比较器,它可以将输入电压与参考电压进行比较,并输出相应的控制信号。

在反馈电路中,光耦和431的组合可以实现对电路输出进行精确控制的效果。

光耦加431反馈电路的工作原理如下:在电路中,光耦的光电二极管被接在电路输出端,发光二极管被接在431的调节端。

当电路输出信号发生变化时,光电二极管会将光信号传输到431的调节端,431将接收到的光信号与参考电压进行比较,并输出相应的控制信号。

这个控制信号会通过电路中的其他元件,如晶体管或MOS管等,对电路输入信号进行修正,从而使输出信号得到稳定控制。

在这个反馈电路中,431的参考电压可以通过外部电位器进行调节,从而实现对输出信号的精确控制。

同时,光耦的特性可以使电路具有良好的隔离性能,避免反馈信号对输入信号的干扰。

光耦加431组成的反馈电路可以实现对输出信号的精确控制和稳定性能。

它在电路设计中得到了广泛的应用,特别是在需要精确控制输出信号的电路中,如电源电压稳定器、电流控制器等。