古代青铜器鉴赏

- 格式:ppt

- 大小:10.53 MB

- 文档页数:36

青铜器的制作与古代艺术鉴赏青铜器是中国古代文明的重要组成部分,也是中国古代艺术的杰作之一。

青铜器的制作工艺独特,艺术鉴赏价值丰富,深受人们的喜爱与推崇。

青铜器的制作工艺可以追溯到公元前1600年左右的商朝时期。

当时,人们开始使用青铜来制作各种器物,如鼎、觚、爵等。

青铜器的制作过程非常复杂,需要经过多道工序。

首先,需要选取优质的铜矿石,并将其熔炼成铜液。

然后,将铜液倒入模具中,待其凝固后,再进行后续的打磨、雕刻等工艺。

最后,通过上色和抛光等处理,使青铜器呈现出美丽的外观。

青铜器的制作工艺所需要的技术和工具在古代是非常珍贵的。

铸造青铜器需要高温熔炉和精密的模具,这在当时是非常罕见的。

因此,制作一件青铜器需要经过大量的劳动和时间,往往需要数月甚至数年才能完成。

这也使得青铜器成为了古代贵族和统治者的象征,只有他们才能拥有并欣赏这些珍贵的艺术品。

青铜器不仅在制作工艺上独具特色,其艺术鉴赏价值也非常高。

青铜器的造型优美,线条流畅,雕刻精细。

其所呈现的图案和纹饰也非常丰富多样,有的是动物形象,有的是人物故事,有的是神话传说。

这些图案和纹饰不仅是装饰,更是对当时社会、文化和宗教信仰的反映。

通过欣赏青铜器,我们可以了解古代社会的风貌和人们的生活方式,感受到古代艺术的独特魅力。

青铜器的鉴赏还需要了解其历史背景和文化内涵。

例如,商代的青铜器多以祭祀和宗教为主题,反映了当时人们对神灵的崇拜和祭祀活动的重要性。

而西周时期的青铜器则更加注重装饰和华丽,反映了贵族阶层的富裕和奢华。

通过对青铜器的鉴赏,我们可以了解到不同历史时期的文化差异和变迁。

青铜器的制作与古代艺术鉴赏是一门综合性的学科,需要我们对历史、文化、艺术等方面有较深的了解。

通过学习与欣赏青铜器,我们可以更好地理解和感受中国古代文明的博大精深。

同时,青铜器也是一种重要的文化遗产,需要我们共同努力保护和传承。

只有通过教育和宣传,让更多的人了解和喜爱青铜器,才能让这一古老的艺术形式得以延续和发扬光大。

古代中国青铜器鉴赏书籍简介无可取代的《中国青铜器全集》说起用以鉴赏中国古代青铜器的书籍,首先要提到的是文物出版社出版的《中国青铜器全集》(以下简称《全集》)。

这套大书是《中国美术分类全集》的一种,马承源先生任主编,李学勤先生任顾问,汇集中国大陆研究青铜器水平最高的一批专家,自1991年至1998年,历时7年编纂而成。

全书共有16本,以夏、商、西周、东周、秦汉、巴蜀、滇及昆明、北方民族、铜镜等主题分卷,大体上以先按时代再分地域的顺序编排,如商代各卷再分为“殷墟”与“殷墟以外地区”两部分,西周各卷再分为“岐周、宗周、成周”与“诸侯方国”两部分等等。

全书收录3044器,以考古发掘材料为主,还有少量中外单位收藏的传世精品。

从青铜器鉴赏角度看,《全集》有诸多优点:一是照片质量很好,若干器物还有局部照片,器形、纹饰显示得立体逼真。

能做到这一点很不容易。

一是有赖于中外收藏单位的大力协助;二是除发表李学勤先生序、马承源先生总论外,各分卷之前还刊有各位专家撰写的介绍各时期、各地区青铜器的专门论文,有助于读者全面了解青铜器的发展演变、空间分布及艺术特色等情况;三是各卷之后列有青铜器出土地点分布图及相关历史地图,直观地向读者展示青铜器的出土位置及其历史背景。

《全集》除了这些主要优点外,还有其他一些长处,如器物说明基本由收藏单位撰写,数据可靠,又如有些器物的时代精确标注到王年等等。

需要指出的是,《全集》按编辑体例的要求,侧重器物的艺术性及造型,故兵器、车马器收得较少;出于同样的考虑,铜器铭文未作为著录重点,统一置于书后或跟随说明文字排版,且未写出释文。

当然,由于编纂时间较早,《全集》未收入近年发现的重要青铜器,如殷墟54号墓出土铜器,陕西眉县杨家村西周铜器窖藏出土?F盘、?F鼎,陕西扶风五郡西村出土的?h生尊,山西曲沃晋侯墓地出土青铜器,等等。

总之,《全集》是一部图文并茂、便于鉴赏的青铜器图录巨著,虽然在将来还可能编辑其他大型青铜器及其铭文的图录,但目前《全集》仍称得上是无可取代。

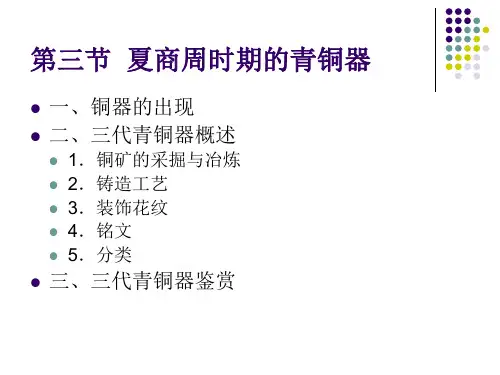

青铜器鉴赏要点:造形、纹饰、铭⽂青铜器鉴赏要点:造形、纹饰、铭⽂从以下五个⽅⾯鉴赏和研究青铜器:造形、纹饰、铭⽂、功能、⼯艺。

艺术特征:狞厉神秘厚重典雅精美奇巧……⼀、造形青铜器的造形决定其名称和分类。

例如“钟”类的青铜器,是筒形上顶封闭的打击乐器。

⼜可细分,下缘呈直线的名为“镈[bó]”,呈弧线的名为“钟”,钟顶有环形⽤以悬挂的称为“钮[niǔ]钟”,有柱形附环的则称为“甬[yǒng]钟”。

青铜器的造形⾸先取决于实⽤性。

⿍早期就是炊煮器,所以有⾜利于下⾯⽣⽕。

其次造形受到政治因素的影响。

最有代表性的是⿍,最初是实⽤器,商周时成为王权的象征。

礼制介⼊器⽫的造型后,⼀个突出的变化趋势就是体量增⼤,偏离正常的使⽤范围,商代的后母戊⼤⽅⿍,是古代世界最⼤最重的青铜器,重达832.84公⽄,⽅⿍不如圆⿍实⽤,但礼器的成分加重了。

经济、⼯艺、审美等因素也会影响造形变化。

⼆、纹饰纹饰包括花纹和装饰。

花纹例如饕餮[tāotiè]纹(或称兽⾯纹,是最常见的纹饰),夔[kuí]纹、鸟纹、窃曲纹、重环纹等,⼤多约定俗成。

装饰例如⿍的⽿部,早期⽴⽿多,后期因为要加盖,就采⽤附⽿,不影响盖⼦的开合。

莲鹤⽅壶顶部的仙鹤,栩栩如⽣。

青铜器的造形相对稳定,但纹饰变化很快,具有“时尚性”,⾮常敏感地随时变迁,就如⼥孩⼦的流⾏发型⼀样。

纹饰是青铜器的语⾔,器⽫的造形和纹饰可以告诉我们器物的时期和地区。

三、铭⽂铭⽂是青铜器上的⽂字,蕴含的信息⾮常重要,往往能使我们知道器主是谁,什么时间以及发⽣了什么事。

王国维先⽣提出历史研究的“两重证据法”,就是要通过出⼟的实物资料与古代典籍之间相互对照,从⽽揭开历史的真相。

陕西宝鸡出⼟的西周逨[lái]盘,长篇铭⽂记录了⾃⼰的家族史,如何辅佐从周⽂王到周宣王的12位周王,从⽽印证了《史记·周本纪》所记的西周诸王名号。

此外铭⽂有书法价值,著名的有⽑公⿍、散⽒盘、墙盘等。

古代中国的历史文物古代历史文物的珍贵与鉴赏古代中国的历史文物-古代历史文物的珍贵与鉴赏在古代中国的历史长河中,留下了许多珍贵的历史文物。

这些文物以其独特的价值和魅力,吸引了世界各地的人们前来观赏和研究。

本文将介绍几种古代历史文物,并探讨它们的珍贵之处以及对于我们了解古代历史的重要性。

首先,我们来谈谈青铜器。

青铜器是古代中国文明的重要象征,其制作工艺复杂独特,艺术价值极高。

青铜器的出现代表了古代中国进入了青铜时代,也标志着人类文明的飞跃。

青铜器大致可以分为器皿和礼器两大类。

器皿类包括鼎、爵、斝等,用于生活、烹饪和祭祀等场合。

而礼器类较少见,代表了古代社会特殊的礼仪制度和统治阶级的权力象征。

青铜器的制作需要高超的技术和精湛的工艺,其中包括铸造、浇筑、鎏金等过程,使得每一件青铜器都成为了独一无二的艺术品。

另一个重要的历史文物是古代书法作品。

中国古代的书法艺术自古以来就是文人士大夫们必修的一门技艺。

书法是用毛笔和墨汁在纸上创作出的艺术作品,它以其独特的形式和线条之美,成为了中国文化的重要组成部分。

古代书法作品分为楷书、行书、草书、隶书四种风格,每一种风格都有其独特的个性和风采。

同时,书法作品中融入了作者的情感和思想,使得作品更具内涵和韵味。

古代书法作品不仅仅是艺术的表达,更是历史的见证。

通过研读古代书法作品,我们可以了解到当时社会、政治、文化的背景,从而更好地理解历史的发展和演变。

除了青铜器和书法作品,中国古代的陶瓷也是历史文物中的瑰宝。

中国古代的陶瓷制作历史悠久,技术精湛,世界闻名。

陶瓷器物有着丰富的品种和多样的艺术风格。

著名的陶瓷器种类包括瓷器、瓷版画、彩陶等等。

其中,瓷器是最具代表性的一种陶瓷制品。

瓷器以其精细的质地、通透的光泽和独特的装饰,成为了中国古代文化的象征。

古代陶瓷制作过程需要经历挑选原料、制作胎体、上釉、装饰等多个环节,每一个环节都需要高度的技巧和经验,因此古代陶瓷制品尤为珍贵。

最后,我想介绍的是古代中国的古籍文献。

对长信宫灯的艺术鉴赏

标题:长信宫灯的艺术鉴赏

一、引言

长信宫灯,作为中国汉代青铜器的杰出代表之一,以其独特的设计、精美的工艺以及深厚的文化内涵,在中国古代艺术宝库中占据着举足轻重的地位。

其不仅是一件实用的生活器具,更是一部生动的历史画卷和卓越的艺术杰作,值得我们深入鉴赏与研究。

二、艺术品概述

长信宫灯,全名“西汉长信宫铜灯”,出土于河北省满城县中山靖王刘胜之妻窦绾墓,现藏于中国国家博物馆。

该灯整体造型优美,结构精巧,设计上采用了人俑与灯具的完美结合,形象为一跽坐执灯的宫女,利用宫女的右臂与灯罩相连形成烟道,展现了古代工匠高超的智慧和艺术匠心。

三、艺术特色鉴赏

1. 工艺精湛:长信宫灯采用失蜡法铸造,各部位比例协调,线条流畅自然,人物形态栩栩如生,充分体现了汉代青铜铸造工艺的高峰。

尤其是宫女衣纹繁复细致,层次分明,展现了极高的艺术表现力。

2. 功能性与艺术性的统一:长信宫灯在设计上兼顾了实用性和审美性,巧妙地将人体结构融入到灯具的设计之中,使灯火产生的油烟可以通过宫女手中的灯罩和右臂内的烟道排出,既保持了室内空气的清洁,又使得灯具具有别致的艺术美感。

3. 文化内涵丰富:长信宫灯以宫女的形象寓意深邃,反映了汉代社会对光明、洁净及和谐生活的追求,同时也展示了封建宫廷生活的独特韵味,是汉代文化艺术的生动写照。

四、结语

综上所述,长信宫灯以其卓越的艺术造诣、深厚的文化底蕴和独特的设计构思,成为了我国古代工艺美术史上的瑰宝。

通过对其艺术鉴赏,不仅能让我们领略到古人的智慧与才情,更能深刻体会到中华优秀传统文化的博大精深和永恒魅力。

夏朝的青铜器鉴赏与制作工艺夏朝是中国历史上重要的朝代之一,其文化和艺术成就对后世影响深远。

其中,夏朝的青铜器不仅在艺术价值上具有独特魅力,更展现了古代青铜器制作工艺的精湛技艺。

本文将从青铜器的鉴赏价值和制作工艺两个方面来探讨夏朝的青铜器。

一、青铜器的鉴赏价值夏朝的青铜器是古代中国文明的重要代表,不仅具有较高的历史价值,更在艺术领域中独树一帜。

首先,夏朝的青铜器在造型上多具有一种简约而大气的风格,展现了古人的审美追求。

例如,夏朝青铜器的器身常呈现出饱满而圆润的曲线,线条简洁流畅,彰显出古人对于和谐与美的追求。

其次,夏朝的青铜器在纹饰上独树一帜,反映了当时社会文化的特点。

夏朝青铜器的纹饰多为动植物、人物以及神话传说等元素,这些纹饰具有丰富的象征意义和寓意,在研究古代文化与宗教信仰上具有重要意义。

同时,夏朝青铜器的纹饰线条流畅,构图合理,色彩鲜明,给人以美的享受。

最后,夏朝的青铜器在工艺上体现了古代中国人的智慧与能力。

夏朝的青铜器使用的是铜制材料,而在后世的青铜器中常常添加其他金属元素,使得器物更加坚固耐用。

此外,夏朝的青铜器采用了鎏金、鎏银等技法,增加了器物的装饰效果和质感。

制作青铜器需要经过多道工序,如铸造、敲打、雕琢等,这些工艺展现了古代中国人高超的金属加工技术和工艺水平。

二、青铜器的制作工艺夏朝的青铜器的制作工艺可以分为四个主要步骤:铸造模具制作、铸造、敲打和雕琢。

首先,铸造模具制作是青铜器制作的第一步。

在铸造模具制作过程中,工匠制作出正、副模具,用于铸造青铜器的器型和纹饰。

正模具使用泥土或木材制作,副模具则用于制作器具的两个侧面。

其次,铸造是青铜器制作的核心步骤。

在铸造过程中,工匠将已经制作好的模具填充上熔化的青铜液体,让其冷却凝固成型。

这一步骤需要注意控制铜液的温度和充填的量,以确保铭文和纹饰能够完整地出现在铜器表面。

接下来是敲打。

在铜器凝固后,工匠需要将铜器从模具中取出,并进行敲打和修整,使其形状更加完美。

司母戊大方鼎鉴赏司母戊大方鼎,又称彝式戊鼎,是中国商代早期的青铜器。

它由三个部分组成:上面是个大方形的鼎口、中间是个鼎腹和四个脚和底座。

整个鼎高41.1厘米,重达8750克。

鼎口长度为38.4厘米,宽为28.7厘米,深度为11厘米。

鼎腹具有类似几何图形的纹饰,鼎身边缘是两个纵向的流线形(S),它们的中心线互相平行。

底座的形状是四方形,四周各有一堵浅浮雕的墙,中间是四个脚,四个脚的形状则是狮子或豹子或龙或虎等。

司母戊大方鼎是中国青铜器中一件至高无上的艺术品。

它的形态美丽、装饰丰富、纹饰精美、铸造技术超群。

它是司母发掘的一件商代早期的重量级青铜器,它象征着中国古代的权力、名位和地位。

该鼎是商朝崛起的原始象征,在中国文化历史上占有重要的地位。

这座鼎的顶部饰有大量的神话和寓意的纹饰。

整个鼎表面覆盖着由黄铜和锡合成的合金,让鼎呈现出一种非常明亮的显色度。

鼎头的主纹饰为一只仙鹤,大方鼎底部的设计则是典型的神话文化,四个方向各有一只勾爪虎向外张扬。

此外,鼎的主题来自诸多中国传统神话,其中包括神話中的四种神兽,即龙、麒麟、凤凰和龟。

鼎上的四圈神兽趋于唯美主义,美术表现上也已经达到了相当高的水平。

在构图和刻画表现方面,司母戊大方鼎具备神奇的感染力和吸引力。

其主题透露出无穷的能量和活力,眼花缭乱的表现方式则有足够的修养和理性。

鼎的造型和纹饰均展现了九十九种以上的图案,各式各样,错落有致,互相映衬,丰富的线条、图案、色彩等差异,交织出的建筑形式,都是青铜器制造的高度成就。

司母戊大方鼎是中华民族优秀文明和传统文化的象征之一,是文化交流和贸易活动的产物,对于研究中国古代王权制度、宗教文化、陶器制作和艺术等方面具有重要的价值。

它的出现,标志着中国古代文化艺术的新纪元的到来,并成为中国古文化的瑰宝之一。

司母戊鼎赏析

司母戊鼎,又称司母戊鼎大鼎,是中国古代青铜器中最具代表性的一件。

它出土于河南省安阳市殷墟妇好墓,是商代晚期王室的重要祭祀用品。

鼎通高133厘米,口长23厘米,宽26厘米,是目前世界上现存最大的青铜器之一,也是中国青铜器史上的一件重要的文物。

司母戊鼎的器身上雕刻着丰富多彩的纹饰,如神兽、神鸟、云纹、龙纹、鱼纹等,展示了当时的社会气象、宗教观念以及政治制度。

这些纹饰不仅具有艺术价值,也有着深远的历史意义。

它们反映了当时的审美观念和社会风貌,是研究古代文化的重要资料。

鼎的盖上,铭文记录了商王对这只鼎的祝福和感激之情。

鼎盖上的铭文阳文释文为:“司母戊,中丁鼎,挚弓如旅,接受以宝。

”这段铭文的意思是:“这只鼎是商王中丁使用的,它陪伴着商王度过了许多美好的时光。

现在,这只鼎被我珍藏了下来,作为对它的一份祝福和感激。

”

这只鼎的造型和纹饰都表现出了商代晚期青铜器的设计水平和艺术价值。

它体现了当时的设计师们对艺术美的追求和对现实生活的观察。

同时,这只鼎也反映了商代晚期政治、经济、宗教、文化等方面的一些特点。

它是中国古代青铜器中最重要的文物之一,也是世界青铜器史上的一件重要的文物。

鉴赏司母戊鼎,不仅可以领略到它那独特的艺术价值,还可以通过对它背后的历史故事的品味,深刻领悟到中国古代青铜器的设计理念以及它所折射出的中华民族的精神。

AppreciatION 鉴赏1AppreciatION 鉴赏2在商周时代,由于生产力提高,制造业发达,青铜铸造技术成熟,青铜器达到了前所未有的繁荣。

商周时代的青铜器以其雄伟的造型、精巧的构思、古朴的纹饰著称于世,是中国文物瑰宝中的一朵奇葩。

各式各样的青铜器,不仅让后人惊叹于古人丰富的想象力,而且其独特的青铜文化更为中华民族文化留下了深厚的积淀。

商周之际,滕州境内小国众多,除屡见经籍,至今仍为人们耳熟能详的滕、薛、郳、邾等国外,还有诸多“地小位卑”、不得称爵著名、不达于天子,更不得列于诸侯、泯没无传的小国。

它们虽然失载于典籍,却为今天的考古资料所证实,如虖台、灵丘等国。

上述诸国,均在不同时期,分别遗留下诸多宝贵灼灼青铜 神韵辉煌——滕州市博物馆精美青铜器赏析葛海洋编辑|王 越AppreciatION 鉴赏的文化遗产和青铜珍宝。

其中薛国、滕国更以其丰富的文化遗存和清晰的历史脉络,著称于历史长河中。

这些精美的青铜器不仅为今天的人们再现了当时贵族优裕奢华的生活场景,也为研究当时特定时期的社会现象提供了重要实物,为中国独特的青铜文化的产生奠定了基础。

现拣选滕州市博物馆馆藏部分精美青铜器以飨读者。

滕侯鼎(图1)通高27厘米,口径11.5厘米×16厘米,腹深15厘米,重5.03千克。

为典型的商末周初方鼎造型,平面为圆角长方形,附耳,子母口加盖,盖上有四小钮,呈卷龙状,可却置为一小俎。

腹部鼓出且下垂,下承四柱状实足。

其纹饰装饰复杂,盖及口沿下均饰夔龙纹、鸟纹各一周,腹部装饰饕餮纹四组,足部饰蝉纹及卷云纹。

滕侯鼎盖内及腹底内壁分别铸有相同的6字铭文“滕侯作宝尊彝”(图2)。

滕侯鼎腹部有四组浅浮雕饕餮纹,此纹饰屈曲婉转,神秘而威严,与整体造型浑然一体,彰显着器主人的身份尊贵和神圣不可侵犯,亦将饕餮纹的神秘、肃穆发挥得淋漓尽致。

商末周初兽面纹鬲鼎(图3)通高20.4 厘米,口径16.5厘米。

此鬲鼎为立耳,方唇,斜壁微鼓,分裆较低,下承三细长柱足。

西周大克鼎之鉴赏西周大克鼎作为上海博物馆的十大镇馆之宝,无疑是中国人民的瑰宝,上海人民的骄傲!该文物的出土:西周大克鼎(Big Grams Tripod)又称大克鼎、膳夫克鼎,1890年(清光绪十六年)出土于陕西扶风(今宝鸡市扶风县法门镇任村),是西周晚期(孝王时期)一名叫克的大贵族为祭祀祖父而铸造的青铜器。

该文物的特征为:大克鼎通高93.1厘米,口径75.6厘米,腹径74.9厘米,腹深43厘米,重201.5公斤。

鼎口有大型双立耳,口沿微敛,方唇宽沿,腹略鼓而垂,称敛口侈腹,是典型的周鼎器形之一。

鼎足着地点比上端略宽大,重心略向外偏,是商代柱足演变为周代之蹄足的重要例证。

大克鼎颈部饰有三组对称的变形饕餮纹,相接处有突出的棱脊,凡六出;腹部饰一条两方连续的大窃曲纹(即波曲纹),环绕全器一周。

鼎足上部另饰有突出的饕餮形象三组。

鼎耳饰有相对的龙纹。

该文物的价值:一从史料价值上来说,大克鼎的铭文是研究西周历史重要文献,对于研究西周时期的职官、礼仪、土地制度等都有极为重大的意义。

它的内容分为两段,首先是器主克赞美其祖父师华父的功绩,及记叙周王因此而任命克担任膳夫之职,负责出传王命的要任。

西周时期的职官授受,采用的是世卿世禄的世袭制,因而青铜器铭中往往可见长篇赞美祖先功绩的文字,这种习惯,既是出于礼仪的要求,亦承载着宣明继承资格,表达效法祖先,继续尊奉王室决心的政治作用。

贵族的官职虽出于世袭,但必须经过天子郑重的重新册命,以显示王权的威严,而授予的职位亦可以与先祖有所不同。

如克鼎的铭文显示,克的祖父担任的是“师”的官职,而到克时,则改任为“膳夫”一职。

根据《周礼·天官》的规定,膳夫“掌王之食饮膳羞.以养王及后世子”,凡天子日常饮食先行尝食后才进呈食用,而天子宴饮或祭祀献食时的各项礼仪工作也由他负责担任,可谓是天子的近臣。

然而膳夫的爵位并不很高,只相当于“上士”,似乎与“出纳王命”的职责不相符合,与克同时拥有七个列鼎的排场也不相当。

春秋战国的青铜器有什么特点春秋战国时期是中国历史上青铜器发展的重要阶段,青铜器在这一时期达到了巅峰。

本文将探讨春秋战国的青铜器的特点。

青铜器在春秋战国时期是中国古代文明的象征,不仅承载着人们的崇敬和敬仰,还具有重要的艺术价值。

春秋战国青铜器的特点可以总结为以下几点。

一、工艺精湛春秋战国的青铜器制作工艺非常精湛,体现了中国古代工匠的智慧和技艺。

青铜器的铸造采用的是“失蜡铸造法”,即先用蜡雕刻出器物形状,再用砂土覆盖整个蜡模,倒入液态青铜,冷却后破土得到铜器。

这一工艺确保了铜器的精确度和细节的表现,使得青铜器在形制上更加丰富多样。

二、装饰繁复春秋战国的青铜器在装饰上非常繁复精美,常用的装饰手法包括浮雕、铸镂、刻纹等。

浮雕是将图案或文字雕刻在器物的表面,突起于器面之上,形成立体的效果。

铸镂是在铸造时,在器物的表面雕刻出空洞的纹饰,增强了器物的观赏性和装饰性。

三、纹饰丰富春秋战国的青铜器的纹饰非常丰富多样,主题涉及祭祀、战争、农耕、神话等各个方面。

常见的纹饰有神兽、云纹、凤纹、龙纹等。

这些纹饰既反映了当时社会的宗教、文化和审美观念,也展示了青铜器独特的艺术风格。

四、器形独特春秋战国的青铜器在器形上也具有独特的特点。

除了常见的鼎、爵、觥等传统器型,这一时期还出现了一些新颖的器形,如簋、罍等。

这些器形的出现,使得青铜器的种类更加丰富多样,满足了人们不同的需求。

五、传承创新春秋战国时期的青铜器承袭了前期的传统,但也注入了新的元素和创新。

例如,战国晚期出现了越窑青铜器,这种器物将陶器的釉彩技法应用于青铜器上,使得铜器表面呈现出绚丽多彩的釉彩装饰,形成了与传统青铜器不同的艺术风格。

综上所述,春秋战国的青铜器具有工艺精湛、装饰繁复、纹饰丰富、器形独特以及传承创新等特点。

这些特点不仅展示了当时人们的审美追求和文化内涵,也为后世的艺术创作提供了重要的参考和借鉴。

青铜器在中国历史上具有重要地位,让我们对春秋战国时期的社会和文化有了更深入的了解。

商朝的青铜器鉴赏古代艺术品的审美价值商朝的青铜器鉴赏古代艺术品的审美价值商朝是中国历史上重要的朝代之一,其文化遗产丰富多样。

其中,青铜器以其独特的审美价值而备受推崇。

本文将从不同角度来探讨商朝青铜器的鉴赏价值,帮助读者更好地了解和欣赏这一古代艺术品。

一、历史背景商朝是中国历史上的一个重要朝代,约存在于公元前1600年至公元前1046年。

在商朝时期,青铜器被广泛应用于宗教祭祀、礼仪活动以及贵族社会的象征物品。

商朝的青铜器不仅展现了当时社会的政治、经济、文化等方面的特征,也是中国古代艺术发展的重要里程碑。

二、审美特点商朝青铜器的鉴赏价值体现在其独特的审美特点上。

首先是形制上的丰富多样。

商代青铜器的形制非常丰富,包括鼎、爵、觚、簋等多种器型。

每种形制都有其独特的寓意与象征。

其次是纹饰上的精美细致。

商代青铜器上的纹饰非常精美,内容涵盖了神话传说、自然景观、人物故事等多个方面。

这些纹饰不仅丰富了器物的装饰效果,更展示了当时社会的宗教信仰、审美趣味等方面的特征。

再次是制作工艺上的精湛技艺。

商朝青铜器的制作工艺非常高超,铸造技术的进步为青铜器的制作带来了更高的精确度和装饰效果。

三、文化内涵商朝青铜器作为古代艺术品,拥有丰富的文化内涵。

首先是宗教信仰的反映。

商代人民相信神灵的力量,青铜器被广泛应用于祭祀活动中。

青铜器上的神话传说纹饰、祭祀用途的器型等都反映了当时人们对神灵的崇拜与依赖。

其次是社会等级的象征。

商朝社会分为上、中、下三等,青铜器被贵族阶层广泛使用,成为展示地位和身份的象征物品。

更重要的是,商代青铜器反映了古代中国的审美观念和美学意识。

青铜器上的纹饰和器型,凝聚了古代中国人民对美的独特理解和表达方式。

四、艺术价值商朝青铜器的鉴赏价值不仅体现在历史和文化的角度,更重要的是其作为艺术品所具有的独特价值。

首先是其艺术风格的独特性。

商代青铜器独特的形制、纹饰和制作工艺,展现了古代中国艺术的独特风格和审美追求。

古代青铜器的历史价值与现代欣赏

古代青铜器是中国古代文化遗产中的重要组成部分,它们承载着丰富的历史内

涵和深厚的民族情感,具有极高的历史价值和艺术价值。

青铜器是古代人民用青铜合金铸造的器皿、礼器、武器等物品,大多数发现于古墓葬中,是古代社会的象征和载体。

古代青铜器在中国历史上有着重要的地位,它不仅展现了古代工艺水平和审美

观念,更反映了古代社会政治、经济、文化等多方面的情况。

古代青铜器的铸造技术非常先进,其中的铭文、纹饰等内容也反映了当时的社会风貌和审美趣味。

同时,青铜器在古代礼制中也扮演着重要的角色,是贵族社会中展现地位和权力的象征。

随着时间的推移,古代青铜器虽然在历史中具有独特的地位,但在现代社会中,仍然具有很高的欣赏价值。

古代青铜器以其独特的工艺、造型和纹饰风格吸引着许多收藏家和艺术爱好者的目光。

现代人欣赏古代青铜器,不仅可以感受到古人的智慧和审美情趣,更可以从中领略中国传统文化的魅力和韵味。

在当代艺术市场上,古代青铜器的身价也逐渐攀升,成为投资收藏的热门对象。

一些珍贵的古代青铜器经过专业的鉴定和拍卖,其价格更是高涨不止,成为继续传承和弘扬中国传统文化的珍贵财富。

总的来说,古代青铜器作为中国古代文化的重要代表之一,不仅具有深厚的历

史价值,更是现代人对传统文化的认识和理解的重要窗口。

通过欣赏古代青铜器,可以让我们更加深入地感受到中国传统文化的博大精深,也可以让我们珍视和传承这一宝贵的文化遗产。

古代青铜器的历史价值与现代欣赏相互交融,为我们提供了一种别样的文化体验和审美享受。