模式识别研究进展-刘成林and谭铁牛

- 格式:pdf

- 大小:236.13 KB

- 文档页数:14

智能识别联合实验室合作单位:中国科学院自动化研究所香港科技大学实验室主任:刘成林研究员权龙教授一、背景介绍自2004年起,为了推动双方的研究合作和学术交流,推动长期互利的合作,中国科学院自动化研究所与香港科技大学计算机科学及工程学系在模式识别、无线传感器网络和无线射频识别(RFID)等领域开展了一系列的合作。

在基础研究方面,权龙教授2004年起受邀担任中国科学院模式识别国家重点实验室第四届学术委员会成员;谭铁牛研究员和权龙教授的合作研究项目“三维场景建模与运动理解”在2001年至2004年期间两次获得中国科学院海外杰出学者基金的支持;双方还于2005年获得自然科学基金/香港研究资助局的联合科研基金资助,完成“人脸识别中的机器学习和信息融合方法研究”课题。

在高技术研究与发展方面,双方的合作主要集中在无线通讯领域。

在无线传感网络和RFID领域,自2004年底开始相关研究人员就通过多次交流确定了合作意向。

2006年10月,中科院自动化所与香港科技大学正式签署合作协议。

在此基础上,香港科技大学于2006年底获得到香港政府支持(ITC&LSCM),承担课题“RFID Benchmarking Test Methodology ”(RFID基准测试方法学,ITP/022/07LP);中国科学院自动化研究所也于2006年11月获批科技部863计划支持,承担课题“射频识别基础测试技术研究及测试系统的开发”(2006AA04A103)。

此外,双方还是Global RF Labs Alliance(GRFLA,,国际上主要RFID联盟之一)的创始人。

合作双方在模式识别、无线传感器网络、RFID等领域均拥有在国内外具有较高知名度的研究团队。

其中中国科学院自动化研究所是模式识别国家重点实验室的依托单位,还拥有无线传感网络研究中心与RFID研究中心等所级创新单元,获得国家自然科学基金委员会“创新研究群体科学基金”的资助,还承担多项国家高技术研究发展计划(863计划)重点课题,联合实验室成员谭铁牛研究员是国家杰出青年科学基金获得者、IEEE Fellow,谭铁牛、刘成林、李子青研究员分别为中科院百人计划入选者。

模式识别技术的新进展和应用第一章:引言模式识别技术是一种用于从大量数据中识别出模式和规律性的技术。

它广泛应用于人工智能、机器学习、生物信息学等领域。

近年来,随着计算机算力的提升和数据的爆炸式增长,模式识别技术得到了快速发展。

本章将介绍模式识别技术的定义和基本原理。

第二章:模式识别算法模式识别算法是模式识别技术的核心,它能从输入的数据中自动学习出一种描述模式的模型。

常用的模式识别算法包括神经网络、支持向量机、决策树和随机森林等。

本章将详细介绍这些算法的原理和应用场景,并对它们的性能进行比较。

第三章:深度学习在模式识别中的应用深度学习是近年来兴起的一种机器学习方法,它通过构建多层神经网络来提取高级特征和表示。

深度学习在模式识别领域取得了重大突破,特别是在图像和语音识别方面。

本章将介绍深度学习的基本原理和模型结构,并探讨其在模式识别中的应用。

第四章:模式识别技术在医疗领域的应用模式识别技术在医疗领域有着广泛的应用,如医学影像分析、疾病诊断和预测等。

例如,利用模式识别技术可以从医学影像中自动检测和识别疾病的标志性特征。

本章将介绍模式识别技术在医疗领域的常见应用,并分析其优势和挑战。

第五章:模式识别技术在金融领域的应用模式识别技术在金融领域也有着广泛的应用。

例如,利用模式识别技术可以从金融市场数据中识别出股票价格的趋势和规律,从而进行交易决策和风险预测。

本章将介绍模式识别技术在金融领域的常见应用,并讨论其局限性和未来发展方向。

第六章:模式识别技术在安全领域的应用模式识别技术在安全领域也扮演了重要角色。

例如,利用模式识别技术可以从网络数据中识别出异常行为和入侵行为,提升网络安全的水平。

本章将介绍模式识别技术在网络安全、人脸识别和指纹识别等方面的应用,并探讨其挑战和发展趋势。

第七章:模式识别技术的未来展望模式识别技术在各个领域都有着广泛的应用,但仍然面临许多挑战。

随着人工智能和大数据技术的发展,模式识别技术将会得到更大的突破和应用。

模式识别研究进展刘成林,谭铁牛中国科学院自动化研究所 模式识别国家重点实验室北京中关村东路95号摘要自20世纪60年代以来,模式识别的理论与方法研究及在工程中的实际应用取得了很大的进展。

本文先简要回顾模式识别领域的发展历史和主要方法的演变,然后围绕模式分类这个模式识别的核心问题,就概率密度估计、特征选择和变换、分类器设计几个方面介绍近年来理论和方法研究的主要进展,最后简要分析将来的发展趋势。

1. 前言模式识别(Pattern Recognition)是对感知信号(图像、视频、声音等)进行分析,对其中的物体对象或行为进行判别和解释的过程。

模式识别能力普遍存在于人和动物的认知系统,是人和动物获取外部环境知识,并与环境进行交互的重要基础。

我们现在所说的模式识别一般是指用机器实现模式识别过程,是人工智能领域的一个重要分支。

早期的模式识别研究是与人工智能和机器学习密不可分的,如Rosenblatt的感知机[1]和Nilsson的学习机[2]就与这三个领域密切相关。

后来,由于人工智能更关心符号信息和知识的推理,而模式识别更关心感知信息的处理,二者逐渐分离形成了不同的研究领域。

介于模式识别和人工智能之间的机器学习在20世纪80年代以前也偏重于符号学习,后来人工神经网络重新受到重视,统计学习逐渐成为主流,与模式识别中的学习问题渐趋重合,重新拉近了模式识别与人工智能的距离。

模式识别与机器学习的方法也被广泛用于感知信号以外的数据分析问题(如文本分析、商业数据分析、基因表达数据分析等),形成了数据挖掘领域。

模式分类是模式识别的主要任务和核心研究内容。

分类器设计是在训练样本集合上进行优化(如使每一类样本的表达误差最小或使不同类别样本的分类误差最小)的过程,也就是一个机器学习过程。

由于模式识别的对象是存在于感知信号中的物体和现象,它研究的内容还包括信号/图像/视频的处理、分割、形状和运动分析等,以及面向应用(如文字识别、语音识别、生物认证、医学图像分析、遥感图像分析等)的方法和系统研究。

“慧眼”识别世界作者:周春雪,王军来源:《科学中国人》 2009年第10期人类对世界的认知,归根到底来自外在的符号与内在的思维。

那么怎样联接这两个世界呢?需要通过对感知信号的分析这些信号以图像、视频,声音等形式存在着,被称为是模式。

对这些模式的识别有助于人们实现获取外部环境知识并与环境进行交互的目的。

这就涉及到了一个研究领域——模式识别。

这,是一个崭新的认知领域。

模式识别( Pattern Recognition)是人类的一项基本智能通过对表征事物或现象的各种形式(数值文字和逻辑关系的)的信息进行处理和分析以对事物或现象进行描述辨认、分类和解释是信息科学和人工智能的重要组成部分。

为了揭秘这个陌生的新世界今天我们走访了一位在这一领域默默耕耘了多年的科技工作者从他那里更详细地了解模式识别的意义与作用。

他就是中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室副主任——刘成林研究员。

他有一双可以识别特殊世界的“慧眼”。

一位治学严谨的老师我是加拿大Concordia大学Centrefor Pattern Recognition and Machine In-tettigence的一名博士生。

今年5月份有幸来到中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室开展学术交流在刘成林教授指导的科研小组进行访问和学习。

在访问期间刘老师严谨的治学态度和渊博的专业知识给我留下了深刻印象。

其实,早在我读硕士期间就开始接触刘威林老师的文章,并且对其阐述的问题印象深刻。

他的论文无论是在理论还是在实践上,都具有很高的创新性和实用性。

而此次访问中最大的感受就是刘老师对学生、学术的认真态度以及实验室里活跃的学术气氛都给人一种富有朝气,活泼进取的感受。

实验室工作人员和同学们的热心帮助更让我感激不已;从大事到小事他们都认真对待,让我时刻有一种家的感觉。

刚来实验室不久的访问学生何春雷这样为我们介绍自己的新老师。

走进刘成林的办公室我们看到办公集上的“手写体”样张,这就是他平时做得最多的事情:研究中文手写体的识别他告诉本刊记者最近他的研究课题组对“HITMW手写文本库”作了文本行的标记工作并已经免费公开而且与此相关的核心技术也已经发表在一期业内知名的学术杂志《Pattern Recognition》上。

基于模式识别的智能识别技术研究随着科技的不断发展,越来越多的技术走进了我们的日常生活中。

智能识别技术便是其中之一。

而基于模式识别的智能识别技术,则是人工智能研究的重要领域之一。

本文将围绕基于模式识别的智能识别技术展开探讨。

一、模式识别技术简介模式识别,是一种人工智能领域的技术,它的主要任务是从大量的数据中识别出一种或多种规律,并使用这些规律来破解、分类或预测未知的数据。

模式识别技术常被用在图像识别、语音识别、生物信息学、计算机辅助诊断、人脸识别、指纹识别、语义分析等领域。

二、基于模式识别的智能识别技术的应用领域模式识别技术能够识别出一系列的模式,如图像、声音、文字、信号、行为等,并将这些模式进行分类、聚类、回归、推断等操作以达到人工智能的目的。

而基于模式识别的智能识别技术则是将这种技术应用到更广泛的领域中。

以下是一些基于模式识别的智能识别技术的应用领域:1. 人脸识别人脸识别技术是基于模式识别算法的一种,通过分析面部特征,使用计算机程序识别和鉴别人脸,并将其与数据库中的人脸进行比对。

在人脸识别领域,模式识别技术被广泛应用于安全系统、门禁管理、视频监控等领域。

2. 视频监控视频监控技术是利用摄像机进行的视觉监测,可以帮助人们了解房间内的活动、交通堵塞状况、危险状态等。

而模式识别技术则可以针对视频数据进行处理和识别,如识别异常行为、自动拍摄等。

3. 声音识别声音识别是将声音信息转换并匹配到文字、图像或特定的动作上的技术。

在语音识别和自然语言处理中,模式识别技术被广泛应用。

主要作用是将语音转写成可编辑的文本,或将语音转化为命令并发出动作控制。

三、基于模式识别的智能识别技术的研究进展模式识别技术作为一种高新技术,十分重要和复杂。

在过去的几十年间,模式识别技术在不断地取得进展。

1. 深度学习深度学习是目前机器学习领域最为流行的技术,它通过建立多层神经网络,对数据进行分析、学习和预测。

深度学习技术已经成功应用在语音识别、图像识别等领域,并在这些领域内取得了大量优秀的成果。

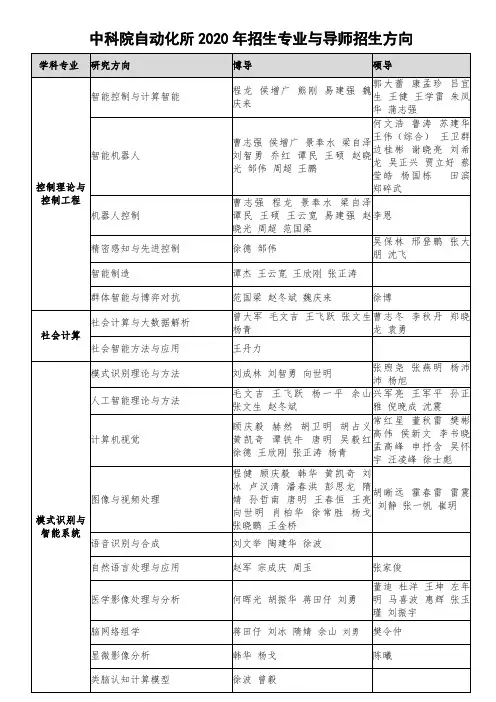

中科院自动化所2020年招生专业与导师招生方向

注:本表人名无先后顺序之分,专业型硕士请选择专业电子信息,研究方向按照老师的研究方向选择。

硕士考生:按照全国硕士统考要求进行,录取专业与报考专业无关。

博士考试:

★英语:由中国科学院大学统一命题;其它科目均由本所命题。

(一)模式识别与智能系统(代码:081104)下属研究方向“医学影像处理与分析”:科目一:英语,

科目二:数学,

科目三:考生在以下5门中选考一门:

1.控制理论

2.模式识别

3.数字信号处理

4. 算法设计与分析

5.医学影像

(二)模式识别与智能系统(代码:081104)下属研究方向“脑网络组学”:

科目一:英语,

科目二:考生在以下2门中选考一门:

1. 数学,

2.神经解剖学

科目三:考生在以下5门中选考一门:

1.控制理论

2.模式识别

3.数字信号处理

4. 算法设计与分析

5.医学影像

(三)除以上两个研究方向以外,其他研究方向:科目一:英语

科目二:数学

科目三:考生在以下4门中选考一门:

1.控制理论

2.模式识别

3.数字信号处理

4. 算法设计与分析。

浅谈模式识别在图像处理中的应用程方(铜川职业技术学院基础部,陕西铜川727031)摘要:模式识别是指处理和分析表征事物或现象的各种形式的信息,从而实现描述、辨认、分类和解释事物或现象的一个过程。

作为一个比较新的计算机应用领域的学科,已经经历了几十年的发展,本文对这个学科做了一个简单的综述,首先简单介绍了模式识别技术的发展历程,接着介绍了其研究进展和现状,同时介绍比较了几种模式识别的新方法,最后给出了本文的结论。

关键词:模式识别;研究进展;新方法;应用中图分类号:TP391.4文献标识码:A文章编号:1673-1131(2012)06-0259-020引言模式识别(Pattern Recognition)就是机器识别、计算机识别或机器自动识别,目的在于让机器自动识别事物。

具体一点说,模式识别就是处理和分析事物或现象的各种形式所传达的信息,从而实现描述、辨认、分类和解释事物或现象的一个过程。

该学科的研究目的是使机器能做人类能做的事情,具备人所具有的对各种事物与现象进行分析、描述与判断的部分能力。

模式识别是直观的、无所不在的。

实际上人类在日常生活的每个环节,都从事着模式识别的活动。

人和动物的模式识别能力是极其平常的,但对计算机来说,却是非常困难。

因此,虽然近年来模式识别领域已经取得了很多让人瞩目的成就,有很多不可忽视的新的进展,但其仍然面临着非常多的亟待解决的问题,也就是说,模式识别这个学科的潜力还是很大的,发展前景十分广阔。

1新的模式识别方法经过这么多年的发展,模式识别已经算是一个比较成熟的学科,今年来有一些新的方法不断涌现,下面简单介绍其中的几种。

1.1共享核函数模型无监督方法中有一种是概率密度估计,在该方法中,原始密度函数模型的建立在所得到的没有标记的数据集之上。

解决分类的问题是密度估计的一个用途之一。

基于混合密度的模型是应用广泛的统计模式识别中密度估计的方法之一。

所述模型中的有效训练过程是根据期望最大(EM)算法得到的。

谭铁牛“彻底革命”后的起跳作者:暂无来源:《中华儿女》 2015年第14期谭铁牛,八届全国青联委员,九届、十届全国青联常委,现为中国科学院副秘书长、院士、自动化研究所智能感知与计算研究中心主任。

回国后心里踏实了,因为是为自己的国家奋斗,是以主人翁的身份干事。

文本刊记者李菡丹近日,在天津举行的“类脑智能创新论坛”上,中国科学院副秘书长、院士、自动化研究所智能感知与计算研究中心主任谭铁牛的一番话引起人们的广泛关注,他说,人工智能技术的发展将对传统行业产生重大颠覆性影响,“人+机器”组合将是人工智能研究的重要方向,也是人类社会发展的正确方向。

记者来到中科院自动化所,专访到刚从天津回来的谭铁牛院士。

他热情地招呼记者坐下,面带微笑地说:“1997年7月1日,我就是在党的生日这一天只身回国,到中科院自动化研究所报到。

1998年初,我举家回国,并在回国当年我就被增选为全国青联委员。

可以说,祖国的大门和青联的大门是同时向我敞开的。

我在青联的怀抱中走过了10多年,我受益于青联,成长于青联,感恩于青联,依恋于青联。

”“地下党”的彻底革命1980年,16岁的谭铁牛考入西安交通大学无线电技术专业。

1983年,还是学生的他光荣加入了中国共产党。

两年后,21岁的他获得国家教育部的资助,远渡重洋到英国求学,深造于世界著名的帝国理工学院。

此后,虽身处异国他乡,他却始终不忘自己是一名中共党员,十几年如一日,想方设法坚持缴纳党费。

回首青春,如今已过51岁的谭铁牛的眼眶里不禁泛着泪花。

“很多年后,我曾开玩笑说自己刚到英国时是一名‘地下党’,因为自己中共党员的身份在英国不是对外公开的,但是慢慢地我发觉身边的许多外国人,包括一些海外华人,对中国共产党有很多误解。

有一次,我说,你们觉得我这个人怎么样?他们说,很好呀。

于是我就清楚地告诉他们,我就是一名中国共产党党员。

”之后,他更以实际行动向身边的外国人证明中共党员的人格魅力。

谭铁牛于1986年和1989年先后获得帝国理工学院的硕士和博士学位。

模式识别国家重点实验室

佚名

【期刊名称】《实验室研究与探索》

【年(卷),期】1993(000)001

【摘要】模式识别国家重点实验室是我国第一批建成、对外开放的国家重点实验室之一,依托于中国科学院自动化研究所,于1984年创建,1987年建成。

实验室的研究工作相对独立进行。

实行主任负责、学术委员会评审制,自主地开展研究和学术活动。

实验室主任为自动化所马颂德教授(法国国家博士);

【总页数】5页(P98-101,109)

【正文语种】中文

【中图分类】TP391.4

【相关文献】

1."慧眼"识别世界——记中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室刘成林研究员

2.仿生模式识别(拓扑模式识别)——一种模式识别新模型的理论与应用

3.“以人为本”:新一代生物识别核心理念--专访国际模式识别学会第一副主席、模式识别国家重点实验室主任谭铁牛研究员

4.面向世界面向未来——模式识别国家重点实验室

5.我国虹膜识别技术取得新进展——访中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室孙哲南博士

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

我国生物识别市场发展历程我国生物特征识别最早发展的是指纹识别技术,基本与国外同步,早在80年代初就开始了研究,并掌握了核心技术,产业发展相对比较成熟。

而我国对于人脸识别、虹膜识别、掌形识别等生物认证技术研究的开展则在1996年之后。

1996年,现任中国科学院副秘书长、模式识别国家重点实验室主任的谭铁牛入选中科院的“百人计划”,辞去英国雷丁大学的终身教职务回国,开辟了基于人的生物特征的身份鉴别等国际前沿领域新的学科研究方向,开始了我国对人脸、虹膜、掌纹等生物特征识别领域的研究。

目前,中科院自动化研究所是我国最具权威的生物特征识别认证科研机构,在人脸识别、虹膜识别、指纹识别、掌纹识别等领域均已取得了国内或国际领先的研究成果。

以国内顶级科研单位、著名高校的生物特征识别科研成果为依托,北京中科虹霸、北京行者、中科奥森、北京数字指通、北大高科、杭州中正生物认证有限公司、上海银晨科技、道肯奇等一批生物特征识别领域的高新技术公司慢慢发展起来,带动着行业的发展。

自2003年后,生物特征识别行业步入成长期,主要特征有:产品体系已建立,技术标准逐渐完善,行业内企业数量激增(全球目前从业公司已上千家),产品成本已大幅度下降,技术已获得客户广泛认可,各领域应用渐趋普及,行业体系也已成型。

在此阶段,中国生物特征识别行业开始诞生了一批在细分市场具有领导优势的企业,如北京艾迪沃德指纹科技(IDworld)、北大高科、中控电子在科刑侦和社保指纹门锁指纹考勤等领域,都取得了一定优势。

以中科院自动化所科研成果为依托的北京中科虹霸科技有限公司在虹膜识别产业化方面积极探索,于2006年10月研发出国内第一款嵌入式网络化虹膜识别仪,其性能达到国际领先。

部分企业在技术研发等领域也取得突破,如亚略特、银晨科技在人脸识别等技术上都取得了领先水平。

我国《信息安全技术虹膜识别系统技术要求》(GB/T20979-2007)国家标准,经国家标准化管理委员会审查批准,于2007年11月1日正式实施。

第13卷 第8期2008年8月中国图象图形学报Journal of I m age and GraphicsVol .13,No .8Aug .,2008 基金项目:国家自然科学基金项目(60674128,60473110,60073007);国家高技术研究发展计划(863)项目(2006AA01Z301);北京市自然科学基金项目(4062033)收稿日期:2008204210;改回日期:2008205218第一作者简介:张义宽(1963~ ),男。

副教授。

西北大学获计算机辅助几何设计与计算机图形学方向理学硕士。

主要研究方向为计算机图形学、数字几何处理、智能计算与数据挖掘等。

E 2mail:zhangyk261@“2007全国模式识别学术会议”专栏前言模式识别(Pattern Recogniti on )是对感知信号(图像、视频、声音等)进行分析,对其中的物体对象或行为进行判别和解释的过程。

研究模式识别的理论和方法,使计算机实现人的视觉、听觉信息处理等模式识别能力,对智能机器的研制、智能人机交互、信息有效利用、人类健康和社会安全等具有重要的意义。

20世纪60年代以来,模式识别研究和应用取得了巨大的进展。

中国学者从20世纪70年代初开始模式识别研究并在80年代以来陆续主办了全国性模式识别学术会议十多次,有力地推动了中国模式识别学科的发展和与国际学术界的交流。

为了进一步促进模式识别学科发展和加强国内外学术交流与合作,由中国自动化学会和中国科学院自动化研究所主办、中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会和模式识别国家重点实验室承办,于2007年12月11~12日在北京召开了2007年全国模式识别学术会议(Chinese Conference on Pattern Recogniti on,CCPR2007)。

本次会议共收到117篇投稿论文,在综合专家评审意见的基础上,有57篇论文被接收到会议上发表。

模式识别研究进展刘成林,谭铁牛中国科学院自动化研究所 模式识别国家重点实验室北京中关村东路95号摘要自20世纪60年代以来,模式识别的理论与方法研究及在工程中的实际应用取得了很大的进展。

本文先简要回顾模式识别领域的发展历史和主要方法的演变,然后围绕模式分类这个模式识别的核心问题,就概率密度估计、特征选择和变换、分类器设计几个方面介绍近年来理论和方法研究的主要进展,最后简要分析将来的发展趋势。

1. 前言模式识别(Pattern Recognition)是对感知信号(图像、视频、声音等)进行分析,对其中的物体对象或行为进行判别和解释的过程。

模式识别能力普遍存在于人和动物的认知系统,是人和动物获取外部环境知识,并与环境进行交互的重要基础。

我们现在所说的模式识别一般是指用机器实现模式识别过程,是人工智能领域的一个重要分支。

早期的模式识别研究是与人工智能和机器学习密不可分的,如Rosenblatt的感知机[1]和Nilsson的学习机[2]就与这三个领域密切相关。

后来,由于人工智能更关心符号信息和知识的推理,而模式识别更关心感知信息的处理,二者逐渐分离形成了不同的研究领域。

介于模式识别和人工智能之间的机器学习在20世纪80年代以前也偏重于符号学习,后来人工神经网络重新受到重视,统计学习逐渐成为主流,与模式识别中的学习问题渐趋重合,重新拉近了模式识别与人工智能的距离。

模式识别与机器学习的方法也被广泛用于感知信号以外的数据分析问题(如文本分析、商业数据分析、基因表达数据分析等),形成了数据挖掘领域。

模式分类是模式识别的主要任务和核心研究内容。

分类器设计是在训练样本集合上进行优化(如使每一类样本的表达误差最小或使不同类别样本的分类误差最小)的过程,也就是一个机器学习过程。

由于模式识别的对象是存在于感知信号中的物体和现象,它研究的内容还包括信号/图像/视频的处理、分割、形状和运动分析等,以及面向应用(如文字识别、语音识别、生物认证、医学图像分析、遥感图像分析等)的方法和系统研究。

本文简要回顾模式识别领域的发展历史和主要方法的演变,介绍模式识别理论方法研究的最新进展并分析未来的发展趋势。

由于Jain等人的综述[3]已经全面介绍了2000年以前模式分类方面的进展,本文侧重于2000年以后的研究进展。

2. 历史回顾现代模式识别是在20世纪40年代电子计算机发明以后逐渐发展起来的。

在更早的时候,已有用光学和机械手段实现模式识别的例子,如在1929年Gustav Tauschek就在德国获得了光学字符识别的专利。

作为统计模式识别基础的多元统计分析和鉴别分析[4]也在电子计算机出现之前提出来了。

1957年IBM的C.K. Chow将统计决策方法用于字符识别[5]。

然而,“模式识别”这个词被广泛使用并形成一个领域则是在20世纪60年代以后。

1966年由IBM组织在波多黎各召开了第一次以“模式识别”为题的学术会议[6]。

Nagy的综述[7]和Kanal的综述[8]分别介绍了1968年以前和1968-1974的研究进展。

70年代几本很有影响的模式识别教材(如Fukunaga [9], Duda & Hart [10])的相继出版和1972年第一届国际模式识别大会(ICPR)的召开标志着模式识别领域的形成。

同时,国际模式识别协会(IAPR)在1974年的第二届国际模式识别大会上开始筹建,在1978年的第四届大会上正式成立。

统计模式识别的主要方法,包括Bayes决策、概率密度估计(参数方法和非参数方法)、特征提取(变换)和选择、聚类分析等,在20世纪60年代以前就已经成型。

由于统计方法不能表示和分析模式的结构,70年代以后结构和句法模式识别方法受到重视。

尤其是付京荪(K.S. Fu)提出的句法结构模式识别理论在70-80年代受到广泛的关注。

但是,句法模式识别中的基元提取和文法推断(学习)问题直到现在还没有很好地解决,因而没有太多的实际应用。

20世纪80年代Back-propagation (BP) 算法的重新发现和成功应用推动了人工神经网络研究和应用的热潮。

神经网络方法与统计方法相比具有不依赖概率模型、参数自学习、泛化性能1良好等优点,至今仍在模式识别中广泛应用。

然而,神经网络的设计和实现依赖于经验,泛化性能不能确保最优。

90年代支持向量机(SVM)的提出吸引了模式识别界对统计学习理论和核方法(Kernel methods)的极大兴趣。

与神经网络相比,支持向量机的优点是通过优化一个泛化误差界限自动确定一个最优的分类器结构,从而具有更好的泛化性能。

而核函数的引入使很多传统的统计方法从线性空间推广到高维非线性空间,提高了表示和判别能力。

结合多个分类器的方法从90年代前期开始在模式识别界盛行,后来受到模式识别界和机器学习界的共同重视。

多分类器结合可以克服单个分类器的性能不足,有效提高分类的泛化性能。

这个方向的主要研究问题有两个:给定一组分类器的最佳融合和具有互补性的分类器组的设计。

其中一种方法,Boosting,现已得到广泛应用,被认为是性能最好的分类方法。

进入21世纪,模式识别研究的趋势可以概括为以下四个特点。

一是Bayes学习理论越来越多地用来解决具体的模式识别和模型选择问题,产生了优异的分类性能[11]。

二是传统的问题,如概率密度估计、特征选择、聚类等不断受到新的关注,新的方法或改进/混合的方法不断提出。

三是模式识别领域和机器学习领域的相互渗透越来越明显,如特征提取和选择、分类、聚类、半监督学习等问题成为二者共同关注的热点。

四是由于理论、方法和性能的进步,模式识别系统开始大规1泛化性能指分类器在测试样本(没有用于训练的新样本)上的分类正确率。

提到“分类性能”时一般也是指泛化性能。

模地用于现实生活,如车牌识别、手写字符识别、生物特征识别等。

模式识别方法的细节可以参考一些优秀的教材,比如Bishop (2006) [11], Fukunaga (1990)[12], Duda, Hart & Stork (2001)[13]等。

3. 模式识别研究现状3.1 模式识别系统和方法概述模式识别过程包括以下几个步骤:信号预处理、模式分割、特征提取、模式分类、上下文后处理。

预处理通过消除信号/图像/视频中的噪声来改善模式和背景间的可分离性;模式分割是将对象模式从背景分离或将多个模式分开的过程;特征提取是从模式中提取表示该模式结构或性质的特征并用一个数据结构(通常为一个多维特征矢量)来表示;在特征表示基础上,分类器将模式判别为属于某个类别或赋予其属于某些类别的概率;后处理则是利用对象模式与周围模式的相关性验证模式类别的过程。

模式识别系统中预处理、特征提取(这里指特征度量的计算,即特征生成)和后处理的方法依赖于应用领域的知识。

广义的特征提取包括特征生成、特征选择和特征变换(维数削减)2。

后两个过程和分类器设计一样,需要在一个样本集上进行学习(训练):在训练样本上确定选用哪些特征、特征变换的权值、分类器的结构和参数。

由于句法和结构模式识别方法是建立在完全不同于特征矢量的模式表示基础上且还没有得到广泛应用,本文与Jain 等人[3]一样,主要关注统计模式识别(广义地,包括神经网络、支持向量机、多分类器系统等)的进展。

Bayes 决策是统计模式识别的基础。

将模式表示为一个特征矢量x (多维线性空间中的一个点),给定M 个类别的条件概率密度(|)i p ωx ,i =1,…,M , 则模式属于各个类别的后验概率可根据Bayes 公式计算: 1()(|)()(|)(|)()()(|)i i i i i M j jj P p P p p p P p ωωωωωωω===∑x x x x x ,其中()i P ω是第i 类的先验概率。

根据Bayes 决策规则,模式x 被判别为后验概率最大的类别(最小错误率决策)或期望风险最小的类别(最小代价决策)。

后验概率或鉴别函数把特征空间划分为对应各个类别的决策区域。

模式分类可以在概率密度估计的基础上计算后验概率密度,也可以不需要概率密度而直接近似估计后验概率或鉴别函数(直接划分特征空间)。

基于概率密度估计的分类器被称为生成模型(Generative model),如高斯密度分类器、Bayes 网络等;基于特征空间划分的分类器又被称为判别模型(Discriminative model),如神经网络、支持向量机等。

生成模型每一类的参数在一类的 2“特征提取”在很多时候就是指特征变换或维数削减,有时候也指从模式信号计算特征度量的过程(特征生成)。

这就需要根据语言的上下文来判断它的意思。

训练样本上分别估计,当参数模型符合样本的实际分布或训练样本数比较少时,生成模型的分类性能优良。

判别模型在训练中直接调整分类边界,以使不同类别的样本尽可能分开,在训练样本数较多时能产生很好的泛化性能。

但是,判别模型在训练时每一类参数的估计要同时考虑所有类别的样本,因而训练的计算量较大。

3.2 概率密度估计概率密度估计和聚类一样,是一个非监督学习过程。

研究概率密度估计主要有三个意义:分类、聚类(分割)、异常点监测(Novelty detection)。

在估计每个类别概率密度函数的基础上,可以用Bayes决策规则来分类。

概率密度模型经常采用高斯混合密度模型(Gaussian mixture model, GMM),其中每个密度成分可以看作是一个聚类。

异常点监测又称为一类分类(One-class classification),由于只有一类模式的训练样本,在建立这类模式的概率密度模型的基础上,根据相对于该模型的似然度来判断异常模式。

高斯混合密度估计常用的Expectation-Maximization (EM)算法[14]被普遍认为存在三个问题:估计过程易陷于局部极值点,估计结果依赖于初始化值,不能自动确定密度成分的个数。

对于成分个数的确定,提出了一系列的模型选择准则,如Bayes准则[15]、最小描述长度(MDL)、Bayesian Information Criterion (BIC)、Akaike Information Criterion (AIC)、最小消息长度(MML)等[16]。

Figueiredo和Jain在一个扩展的EM算法中引入密度成分破坏(Annihilation)机制[16],可以达到自动确定成分个数的目的。

Ueda和Ghahramani提出一种基于变分Bayes的准则,并用分裂-合并算法进行估计自动确定成分个数[17]。

分裂-合并算法还可以同时克服局部极值影响。

高斯混合密度用于高维数据时会造成密度函数的参数太多,用于分类时还会降低泛化性能。

这个问题可以通过限制协方差矩阵(为对角矩阵或单位矩阵的倍数)、参数共享或特征降维来克服。