自然科学概论的复习资料

- 格式:doc

- 大小:52.00 KB

- 文档页数:5

名词解释1.结构:所谓结构,泛指事物各个部分的配合组织,而物质的结构则是指组成物质的各要素之间的相互联系和相互作用形式,即物质的空间构成和各组成部分的空间关系。

研究物质结构,也就是研究物质系统内部各要素之间的排列顺序和组合方式等。

如:构成人类社会历史的要素有政治、经济、文化、军事等。

2.规律:也叫法则,是事物内部的本质联系和发展的必然趋势,它决定事物发展的基本过程和基本方向。

规律是客观的,是物质运动本身所固有的。

人们不能创造改变和消灭规律,但是人们可以认识和利用规律。

规律按其内容不同可分为自然规律、社会规律和思维规律;按其所起作用的范围不同可分为一般规律和特殊规律。

规律是看不见摸不着的,只有对十分丰富的现象进行科学的分析研究,经过科学的抽象思维,才能认识规律,利用规律3.科学分类:所谓科学分类,是指研究科学技术各门学科之间关系和确立整个科学技术体系结构,即根据一定的分类原则,把众多具有不同特征、属性或关系的科学技术学科分门别类,排列组合成一个符合科学技术发展实际,反映各门学科之间内在区别和联系的有机整体。

4.分支学科:指从原有学科中分化出来的具有相对独立性的学科。

如生物学中分化出分子生物学,而分子生物学又进一步分化出分子遗传学、分子细胞学、分子药理学、分子神经生物学等一系列分支学科。

从根本上说,分支学科产生于对原有学科对象的某些特征或方面的深入研究,反映了人类认识的深化。

5.边缘学科:指在已建立起来的不同学科相互邻接处产生的一种中间性、过渡性学科。

如物理学与化学邻接,出现了物理化学和化学物理;物理学与生物学相邻接出现了生物物理学,与地理学相邻接出现了地理物理学,与天文学相邻接出现了天体物理学,等等。

不仅两门学科之间产生边缘学科,而且出现了多元交叉的边缘学科,如生物物理化学。

边缘学科消除了传统学科之间的分离界限,加深了各门学科之间的相互联系,反映了现代科学日益紧密地联结成为一个整体。

6.综合学科:综合应用多学科的理论、方法和技术手段研究复杂对象而形成的学科。

1.近代自然科学诞生阶段的三件大事是太阳中心说向神学的挑战、血液循环学说对神学的打击和伽利略为近代自然科学开辟道路。

2.提出燃烧作用的氧化学说和确定质量守恒定律的是法国化学家__拉瓦锡__。

3、1912年,德国科学家魏格纳根据大洋岸弯曲形状的某些相似性,提出了__大陆漂移___的假说。

4.英国的史密斯常被誉为“地层学之父”,提出“ 化石层序律”后,就把时间与生物演化阶段联系起来,编篡地球的历史。

1.被称为近代科学之父的是( B )A.牛顿 B.伽利略C.哥白尼D.道尔顿2.最早提出原子论的科学家是( B)A.门捷列夫B.道尔顿C.拉瓦锡D.德谟克利特3.应用实验方法进行观察有三个特点,下面各项中不在其内的是(B)A.可以纯化研究对象B.可以使用实验仪器C.可以强化实验对象D.可以模拟自然过程4.地球的形状确切的是说是(C)A.球形B.椭球体C.梨状体D.苹果形5.一壶水烧开时,水蒸气会将壶盖冲开,这现象中水蒸气( B )A.对壶盖做功,使壶盖热能增加 B.对壶盖做功,使壶盖机械能增加C.对壶盖热传递,使壶盖热能增加 D.对壶盖热传递,使壶盖机械能增加1.现代量子理论的创立者( BD)A.普朗克 B.海森堡 C.爱因斯坦 D.薛定谔2、狭义相对论的结论(ACD)A.时间膨胀 B.时空弯曲 C.尺缩效应 D.同时的相对性3、现代技术的三大技术体系(BCD)A.网络技术 B.能量转换技术 C.物质变化技术 D.信息控制技术1、海森堡建立的矩阵力学与薛定谔建立的波动力学【在数学上是等价的】。

T2、中子是由【费米】于1932年发现的。

F查德威克3.多莉羊的培育主要采用了【细胞融合技术】。

T4.被称为人类的第四环境的是【外层空间】。

T牛顿艾萨克·牛顿(1643年1月4日—1727年3月31日)爵士,英国皇家学会会长,英国著名的物理学家,百科全书式的“全才”,著有《自然哲学的数学原理》、《光学》。

他在1687年发表的论文《自然定律》里,对万有引力和三大运动定律进行了描述。

为什么抗生素滥用会成为普遍现象?1.社会因素(1)抗生素销售无序。

现在无论是在医院、个体诊所还是药品,对抗生素的销售几乎不加限制,任何抗生素均可随意购买。

(2)药品广告宣传避重就轻,注重疗效,避开副作用。

某些大众传媒机构只顾利用广告创收,成为传播不实药物信息的渠道,不负责任地误导公众的药品消费,造成不利的社会影响。

(3)医疗卫生行业的不正之风尚未得到有效治理整顿一些抗生素生产和经营企业经济效率至上,利用各种不合法、不正当的促销手段在医疗机构扩大其产品销路。

(4)我国有关药政法规尚不完善。

发达国家对抗生素使用有较严格的管理制度,如限制抗生素在社会药房出售,购买抗生素必须要有医师处方,医生使用抗生素必须遵守严格的科学的规定等。

(5)各级政府对药品价格管理力度不够。

部分抗生素虚高定价。

这词儿抗生素由于利润空间较大,使得许多药品中间商利用较高的药品回扣诱使临床医生滥用抗生素。

由于抗生素的利润较大,有些医疗机构,为增加医院的收入,以药养医,放任抗生素滥用。

2.患者因素(1)患者自持“久病成良医”,随意用药,自行采购抗生菌药物。

缺乏医学知识的群体对抗生素推崇备至,许多家庭长期备有各种抗生素,一有身体不适或头疼脑热,不管怎么样,先吃几粒抗生素再说,以为抗生素是灵丹妙药,包治百病。

(2)患者不在医生指导下正确服用。

服药不规范,不用足疗程,不注意药量。

病人不依从性是临床合理应用抗生素的主要障碍之一。

(3)存在价高药好的观点。

社会整体文化素质不高,致使不少用药者盲目迷信进口药和贵重药,无病用药,轻症开大处方,甚至在用药水平搞攀比,追求高档次。

3.医生因素(1)主观用药太多,经验性或臆断性用药太多,投药前送检相关标本做微生物学检查过少。

目前,大多数医生在使用抗生素之前主要凭借自己的经验与推测用药。

只要病人一到医院或诊所就医,不管有没有感染症状,医院动不动就上抗生素,甚至全然不顾抗生素的副作用,把抗生素当做预防和治疗感染的常规,一种无效换另一种,不到走投无路时不作药敏试验。

自然科学概论试题一、选择题(共40题,每题2分,共80分)1. 下列哪个不属于自然科学的研究范畴?A. 物理学B. 化学C. 生物学D. 历史学2. 自然科学的基本特征是什么?A. 实验性B. 数量性C. 系统性D. 以上皆是3. 科学研究的目的是什么?A. 揭示自然界的规律B. 发现新知识C. 推动社会进步D. 所有选项都对4. 哪位科学家提出了相对论?A. 牛顿B. 爱因斯坦C. 特斯拉D. 达尔文5. 如果将实验室里的化学反应放大到全球范围,会对环境产生什么影响?A. 全球变暖B. 自然灾害增多C. 污染扩散D. 生态系统受损...二、简答题(共4题,每题20分,共80分)1. 请解释科学理论与科学事实之间的关系。

科学理论是对自然现象和规律的解释和描述,是科学研究的核心。

科学事实是通过实验观察和测量得出的客观结果。

科学理论依赖于科学事实的验证和支持,而科学事实则是通过科学理论的指导得出的。

科学事实为科学理论提供了依据和证据,而科学理论则对科学事实进行解释和推广。

2. 请简要介绍科学研究的步骤。

科学研究的步骤包括问题提出、背景调研、制定假设、设计实验、数据收集与分析、得出结论等。

首先,研究者要明确研究的问题或目标,并进行相关背景调研,了解已有的研究成果和现有的理论基础。

然后,制定研究假设,根据已有知识建立起初步的解释模型。

接下来,设计实验或采集数据,收集所需的信息和观察结果。

然后,对数据进行分析和解读,验证或修正研究假设。

最后,根据结果得出结论,总结研究的成果并提出展望。

3. 科学方法与非科学方法有何区别?科学方法是一种严谨的思维和实践方式,以逻辑性、实证性和可重复性为特征。

它通过观察、实验、推理和验证等步骤,以系统化的方式来获取和验证知识。

而非科学方法则没有严格的逻辑性和实证性要求,常常以主观偏见、信仰或个人意见为基础,缺乏对实际情况的观察和验证。

科学方法追求客观真理和普遍规律,而非科学方法则可能受到情绪、偏见或特定利益的影响。

自然科学概论第三章物质世界的统一性第三节物质物质是任何有质量并占据空间的东西。

气体、液体、固体、生命体,是我们通常熟悉的物质。

更广义的物质是任何科学上可以观测的客体。

电磁场是一种广义的物质,因为它可观测,他有能量和动量。

我们把狭义的物质称为“物质”,以区别于“场”。

从成分看,可分为单质、化合物、聚合物、合金等。

从温度、压强、体积、院子排列等物理性质来看,物质以气、液、固、晶体、非晶体,以及超流、超导等状态存在。

这些不同的状态称为相。

物质都是由少数几种基本粒子组成。

每一种粒子都有它的反粒子,由反粒子组成的物质称为反物质。

而场的属性与侠义的物质截然不同。

场不具有质量,不占据空间。

场与场之间可以叠加,称为场的叠加原理。

场与物质可以发生相互作用。

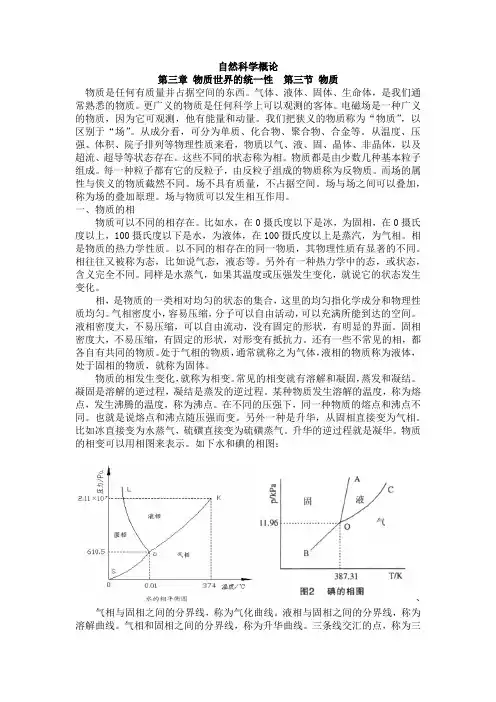

一、物质的相物质可以不同的相存在。

比如水,在0摄氏度以下是冰,为固相,在0摄氏度以上,100摄氏度以下是水,为液体,在100摄氏度以上是蒸汽,为气相。

相是物质的热力学性质。

以不同的相存在的同一物质,其物理性质有显著的不同。

相往往又被称为态,比如说气态,液态等。

另外有一种热力学中的态,或状态,含义完全不同。

同样是水蒸气,如果其温度或压强发生变化,就说它的状态发生变化。

相,是物质的一类相对均匀的状态的集合,这里的均匀指化学成分和物理性质均匀。

气相密度小,容易压缩,分子可以自由活动,可以充满所能到达的空间。

液相密度大,不易压缩,可以自由流动,没有固定的形状,有明显的界面。

固相密度大,不易压缩,有固定的形状,对形变有抵抗力。

还有一些不常见的相,都各自有共同的物质。

处于气相的物质,通常就称之为气体,液相的物质称为液体,处于固相的物质,就称为固体。

物质的相发生变化,就称为相变。

常见的相变就有溶解和凝固,蒸发和凝结。

凝固是溶解的逆过程,凝结是蒸发的逆过程。

某种物质发生溶解的温度,称为熔点,发生沸腾的温度,称为沸点。

在不同的压强下,同一种物质的熔点和沸点不同。

也就是说熔点和沸点随压强而变。

自然科学技术概论大纲(1)专题一科学与技术概论第一节科学与技术的基本概念一、什么是科学(一)科学的含义辞海解释:关于自然、社会和思维的知识体系。

看成是知识、知识发展和知识运用过程的统一。

(二)科学的特征1 它是一种知识形态的理论、概念或原理、学说。

2 它是一种不以人的意志为转移的客观存在,具有重复性、再现性和可比性的特点(检验科学的三性的基本原则,符合三性――真科学、否则假科学)。

3 它具有连续性、深入性和创造性的特点。

4 它的发展变化没有止境。

二、什么是技术(一)技术的含义愿意:是指个人所掌握的技巧、手艺等技能或本领。

表现形式:知识形态和物质形态两个方面。

根本目的:在于对自然界的控制和利用。

价值标准:在于是否实用和带来何种经济效益。

(二)技术的特征1 综合性与集成性2 通用性与适用性3 依存性和连锁性4 先进性与经济性5 技术具有自然和社会双重属性 6 个性化(三)技术的本质为实现预期结果而重复进行的优化操作。

三、科学与技术的关系(一)两者的区别1、职能性质上的区别科学的根本职能是认识世界,揭示客观事物的本质和运动规律,着重回答“是什么”、“为什么”的问题;技术的根本职能是改造世界,实现对客观世界的控制、利用和保护,着重回答“做什么”、“怎么做”的问题。

科学――精神财富,技术――物质财富。

成果表现:科学――新现象、新规律、新法则的发现,技术――新工具、新设备、新方法、新工艺的发明。

2、发生地的区别科学以大学为中心,技术以企业为主体(企业是技术发明与技术开发的主体)(二)两者的联系相辅相成科学中有技术、技术中有科学,在科学转化为生产力的过程中,技术是中间环节,技术是科学原理的物化和应用,技术是科学的延伸,科学是技术的升华。

(三)两者关系发展的新趋势科学的技术化是现代科学发展的重要特点,技术的科学化是现代技术生命力所在。

第二节科学技术系统一现代自然科学的分类与结构(一)科学技术——自然科学-科学研究经历的三个阶段:基础性研究、应用性研究、开发性研究。

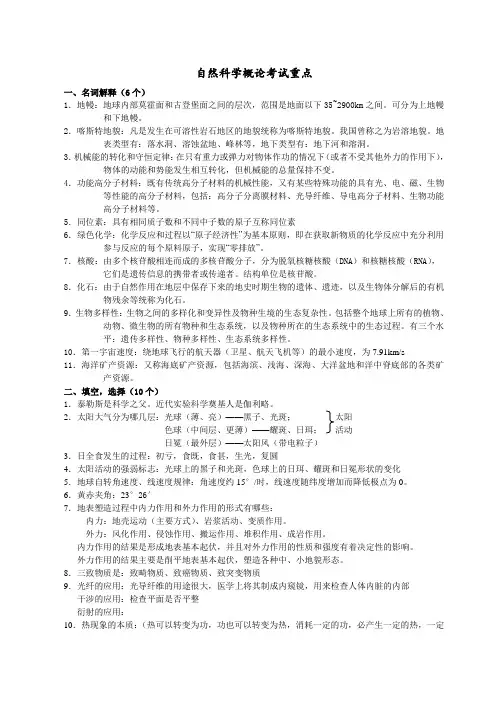

自然科学概论考试重点一、名词解释(6个)1.地幔:地球内部莫霍面和古登堡面之间的层次,范围是地面以下35~2900km之间。

可分为上地幔和下地幔。

2.喀斯特地貌:凡是发生在可溶性岩石地区的地貌统称为喀斯特地貌。

我国曾称之为岩溶地貌。

地表类型有:落水洞、溶蚀盆地、峰林等,地下类型有:地下河和溶洞。

3.机械能的转化和守恒定律:在只有重力或弹力对物体作功的情况下(或者不受其他外力的作用下),物体的动能和势能发生相互转化,但机械能的总量保持不变。

4.功能高分子材料:既有传统高分子材料的机械性能,又有某些特殊功能的具有光、电、磁、生物等性能的高分子材料,包括:高分子分离膜材料、光导纤维、导电高分子材料、生物功能高分子材料等。

5.同位素:具有相同质子数和不同中子数的原子互称同位素6.绿色化学:化学反应和过程以“原子经济性”为基本原则,即在获取新物质的化学反应中充分利用参与反应的每个原料原子,实现“零排放”。

7.核酸:由多个核苷酸相连而成的多核苷酸分子,分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),它们是遗传信息的携带者或传递者。

结构单位是核苷酸。

8.化石:由于自然作用在地层中保存下来的地史时期生物的遗体、遗迹,以及生物体分解后的有机物残余等统称为化石。

9.生物多样性:生物之间的多样化和变异性及物种生境的生态复杂性。

包括整个地球上所有的植物、动物、微生物的所有物种和生态系统,以及物种所在的生态系统中的生态过程。

有三个水平:遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性。

10.第一宇宙速度:绕地球飞行的航天器(卫星、航天飞机等)的最小速度,为7.91km/s11.海洋矿产资源:又称海底矿产资源,包括海滨、浅海、深海、大洋盆地和洋中脊底部的各类矿产资源。

二、填空,选择(10个)1.泰勒斯是科学之父。

近代实验科学奠基人是伽利略。

2.太阳大气分为哪几层:光球(薄、亮)——黑子、光斑;太阳色球(中间层、更薄)——耀斑、日珥;活动日冕(最外层)——太阳风(带电粒子)3.日全食发生的过程:初亏,食既,食甚,生光,复圆4.太阳活动的强弱标志:光球上的黑子和光斑,色球上的日珥、耀斑和日冕形状的变化5.地球自转角速度、线速度规律:角速度约15°/时,线速度随纬度增加而降低极点为0。

自然概论知识点总结自然概论的知识点包括但不限于以下几个方面:一、物理学物理学是自然概论的重要组成部分,研究物质的结构、运动、变化和相互作用,并揭示物质世界的基本规律。

物理学的知识点包括:1. 力学:研究物体的运动规律和相互作用,包括牛顿运动定律、引力、惯性等内容。

2. 热学:研究物体的热力学性质和热传导规律,包括热量、温度、热力学定律等内容。

3. 光学:研究光的传播和性质,包括光的波动性、光的折射、衍射、干涉等内容。

4. 电磁学:研究电荷、电场、磁场以及它们的相互作用,包括库伦定律、麦克斯韦方程组等内容。

5. 声学:研究声音的产生、传播和感知,包括声波的传播规律、声音的特性等内容。

二、化学化学是研究物质的组成、性质、变化规律和反应机制的学科,是自然概论的重要内容之一。

化学的知识点包括:1. 基本元素和化合物:研究元素的周期表、化合物的结构和性质,包括化学键、离子、共价键等内容。

2. 反应与变化:研究化学反应的热力学和动力学规律,包括化学平衡、反应速率、化学动力学等内容。

3. 酸碱和电化学:研究氢离子相对浓度和氧化还原反应,包括PH值、氧化还原反应等内容。

4. 有机化学:研究有机物的结构、性质和合成方法,包括碳化合物、取代反应、加成反应等内容。

5. 材料与能源:研究材料的性能和应用,包括高分子材料、功能材料、能源材料等内容。

三、生物学生物学是研究生命现象和生命规律的学科,涉及生物的起源、演化、生长发育、生物多样性等问题。

生物学的知识点包括:1. 细胞生物学:研究细胞的结构、功能和生物学基础,包括细胞膜、细胞器、细胞器官等内容。

2. 遗传学:研究遗传物质的结构和功能,包括DNA、基因表达、遗传变异等内容。

3. 生态学:研究生物与环境的相互作用和生态系统的结构与功能,包括生态平衡、生态位、生态系统等内容。

4. 进化生物学:研究生物的起源、演化和生物多样性,包括自然选择、适应性进化、分支进化等内容。

5. 生理学:研究生物的生理功能和调节机制,包括激素、神经调节、内环境稳定等内容。

自然科学概论(物理化学地理)笔记第一章1.中国古代科学的成就经历了:春秋战国时期的学术繁荣时代、中国古代实用科学体系的形成和发展时代、中国古代科学技术发展的高峰时代、中国古代科学技术发展的终结时代。

2.科学史上最光辉的两个文明时代:古希腊文明时代和古中国文明时代。

第二章1.16~18世纪是近代科学的诞生和形成阶段,19世纪是古典科学的全面发展阶段。

2.伽利略在力学方面的发现:自由落体定律、惯性定律、抛射体运动的规律、摆振动的等时性原理、力学相对性原理。

3.牛顿在科学上的贡献:微积分,运动三定律,万有引力定律,太阳光谱,反射式望远镜,矢量合成原理。

4.牛顿力学的建立是科学形态上的重要变革,标志着近代理论自然科学的诞生。

麦克斯韦的理论标志着近代经典物理学的成熟。

第三章1.光速不变原理:光在真空中的速度和发射体的运动状态无关。

2.相对性原理:一切物理规律在任何惯性系中形式相同。

3.实物粒子:是微观粒子,具有质量,比原子更小。

4.量子力学是描述微观粒子运动规律的理论,它要应用比较复杂的物理概念、理论以及较高深的数学工具。

5.宇宙中最小尺寸:1560亿光年6.宇宙发展观的四个发展阶段:牛顿的经典宇宙论、爱因斯坦相对宇宙论、膨胀宇宙论(现代宇宙论)、大爆炸宇宙论。

7.氨基酸、葡萄糖属于有机物,有机玻璃属于高分子化合物。

8.第一个人工合成的有机物:尿素(1828德国化学家维勒)。

9.胰岛素是第一个人工合成的蛋白质,标志着人工合成蛋白质时代的开始。

第六章1.地理科学的定义:广义:地理科学是对地表事物的记载或对地球的描述。

狭义:地理学是研究地球表面地理环境的结构、分布及其发展变化的规律性以及人地关系的科学。

2.地理学的作用:地理学为人类认识世界提供独特的视角、地理学能为经济建设提供服务、地理学能促进其他学科的发展。

3.地貌形成的影响因素:1内外力作用影响2地表的组成物质3作用时间(内外力对地表组成物质的作用时间)。

自然科学概论自然科学是指以自然规律和现象为研究对象的科学,是人类通过实验、观察、推理和逻辑思维探索自然世界的一种方法。

自然科学的研究范围极其广泛,包括物理学、化学、生物学、地学、天文学等众多方向。

本文将综述自然科学的起源、发展历程和未来展望。

一、自然科学的起源自然科学的起源可以追溯到公元前6世纪的希腊,当时的古希腊人开始关注自然现象,并通过理性思考和推理得出一些简单的规律。

包括著名的毕达哥拉斯定理和亚里士多德的哲学。

然而,正式的科学方法是在17世纪后期由伽利略和牛顿等人提出的。

伽利略在实验中发现物体下落是与其质量无关的规律,并形成了被称为现代科学中最基础的实证方法。

牛顿发明了微积分,并提出了万有引力定律和运动定律等被认为是自然科学的重要里程碑。

二、自然科学的发展历程自然科学的发展历程可以分为不同的时期,每个时期都有其独特的贡献和重要发现。

1.启蒙运动时期:在18世纪,启蒙运动在欧洲和北美盛行。

在这个时期,自然科学得到了显著的发展,人类开始关注自然规律的发现和科学实验。

许多著名的科学家和思想家如伏尔泰、罗塞尔等人为自然科学的发展做出了重要的贡献。

2.工业革命时期:在19世纪,工业革命在欧洲和北美开展。

这一时期的科学家,尤其是化学家和物理学家,对许多实用的发明做出重要贡献。

包括发明电灯、电话、电池和化学反应器等。

3.现代科学时期:在20世纪,科学技术迎来了一个爆炸式的增长。

物理学包括爱因斯坦的相对论和量子力学取得了重大的进展。

化学家和生物学家发现了许多重要的化合物和生命过程,这为生物技术的研究奠定了基础。

地学和天文学家通过现代技术发现了许多新发现,包括太阳系的行星和行星和恒星的演化。

三、自然科学的未来展望尽管自然科学的发展取得了巨大的成就,但对自然界深度理解和应用方面的挑战仍然存在。

目前,自然科学的未来主要取决于一些重要的问题和挑战。

1.环境问题:气候变化、污染等环境问题是当前的重要挑战之一。

自然科学家需要找到解决方案,以减缓气候变化、改善空气和水质等。

《自然科学概论》复习题及答案一、填空1、自然科学是研究自然界各种和的科学,是人类在认识自然、改造自然的过程中所获得的关于自然界各种事物的现象和规律的知识体系。

2、自然科学的特点有:1 ,2 ,3 ,4 。

3、自然科学的发展经历了、、三大阶段。

4、现代自然科学的体系结构,一般认为是由科学、科学、科学所构成。

5、电子计算机的硬件主要有哪五部分组成:、、、和。

6、现代天体物理认为:一般恒星的演化都经历 - -- 四个阶段。

7.组成蛋白质的基本单位是。

组成核酸的基本单位是,核酸可分为和两大类。

二、选择1、人类最早冶炼的金属是()A、金B、银C、铜D、铁2、提出燃烧作用的氧化学说和确定质量守恒定律的是:()A、波义耳B、拉瓦锡C、门捷列夫D、维勒3、对发现化学元素周期律作出了决定性贡献的是:()A、波义耳B、拉瓦锡C、门捷列夫D、维勒4、研究无穷维抽象空间及其分析的数学理论()A、数理统计B、运筹学C、泛函分析D、数理逻辑5、用数学方法研究推理的规律,研究正确思维所遵循的规律的学科,亦称符号逻辑的是()A、数理统计B、运筹学C、泛函分析D、数理逻辑6、地球的形状确切的是说是()A、球形B、椭球体C、梨状体D、苹果形7、“第一类永动机是可以制成的”这句话违背了( )A、牛顿第一定律B、机械能守恒定律C、热力学第一定律D、分子运动论8、绵羊有白色的和黑色的。

白色由显性基因(B)控制,黑色由隐性基因(b)控制。

一只白色公羊和一只白色母羊交配,生了一只黑色小绵羊,那么公羊和母羊的基因型应该是()A.BB BB B.BB Bb C.Bb Bb D.BB bb9、达尔文进化学说的核心是()A.适者生存 B.遗传和变异 C.生存斗争 D.自然选择10、环境科学产生的理论基础是:()A、生态学B、物理学C、化学D、生物学三、判断(在题号前括号内填“√”或“╳”)()1、从猿到人的转变关键是劳动()2、原始时代第一个最重要的技术创造是石器的制造和发明。

自然科学基概论主要内容:第一章绪论1. 什么是“化学”化学是在原子和分子水平研究物质的组成、结构、性质、变化规律和应用的一门科学2.化学变化具有三大特征:(1)化学变化是质变:物质的组成和性质发生变化指出下列哪些变化是化学变化?(1)铁生锈(2)水结冰(3)草燃烧(4)盐溶于水(2)化学变化是定量:质量守恒定律(3)化学变化伴随能量的变化3.化学家的重任:认识世界、改造世界、保护世界4.化学的首要任务——创造新物质5.简述:化学为什么被称为“中心科学”?6.简述:什么使化学成为“实用的科学”?7.中国的四大发明中与化学有关的是_________火药和造纸8.化学是:解决食物短缺、三废污染问题的主要学科第二章化学与健康1.人体中的化学元素:(1)常量元素O、C、H、N、Ca、P、K、S、Na、Cl、Mg。

(2)微量元素Fe、Zn、Sn、I 、Cu、M、C、Mn。

其中氧、碳、氢和氮四种元素占人体总重的96%。

2.生命元素的特点:(1)生命元素的浓度;(2)生命元素只有在一定的形态下才是生命体必需的;(3)用进废退;(4)生命体元素的相互作用。

3.污染元素:(1)汞(Hg)(2)铅(Pb)(3)镉(Cd)4.常量元素的特点:(1)随年龄增长而增加,但元素间比例变动不大;(2)在体内分布极不均匀;(3)不能在体内生成,不可能在体内消失;(4)无机盐在体内存在拮抗与协同作用,吸收和利用的相互作用。

5.常量元素的生理功能:(1)钙缺乏症(儿童期为佝偻病,中老年期为骨质疏松症)6.微量元素的生理功能:(1)氟斑牙(2)碘缺乏时会造成甲状腺肿大。

7.夏季出门随身携带的水应该带什么水?8.药物的滥用•药物滥用具体表现在以下几个方面:•(1)人们自我购药、自我治疗时选错了药•(2)药师在宣传介绍药品时指导错误•(3)医生开具处方时选错了药,这其中包括某些医生由于利益驱动的故意行为•(4)某些药物被使用在动、植物的养殖过程中而残留在动植物体内被人间接服用•(5)一些过期失效药品被弃之后给环境造成污染。

为什么抗生素滥用会成为普遍现象?1.社会因素(1)抗生素销售无序。

现在无论是在医院、个体诊所还是药品,对抗生素的销售几乎不加限制,任何抗生素均可随意购买。

(2)药品广告宣传避重就轻,注重疗效,避开副作用。

某些大众传媒机构只顾利用广告创收,成为传播不实药物信息的渠道,不负责任地误导公众的药品消费,造成不利的社会影响。

(3)医疗卫生行业的不正之风尚未得到有效治理整顿一些抗生素生产和经营企业经济效率至上,利用各种不合法、不正当的促销手段在医疗机构扩大其产品销路。

(4)我国有关药政法规尚不完善。

发达国家对抗生素使用有较严格的管理制度,如限制抗生素在社会药房出售,购买抗生素必须要有医师处方,医生使用抗生素必须遵守严格的科学的规定等。

(5)各级政府对药品价格管理力度不够。

部分抗生素虚高定价。

这词儿抗生素由于利润空间较大,使得许多药品中间商利用较高的药品回扣诱使临床医生滥用抗生素。

由于抗生素的利润较大,有些医疗机构,为增加医院的收入,以药养医,放任抗生素滥用。

2.患者因素(1)患者自持“久病成良医”,随意用药,自行采购抗生菌药物。

缺乏医学知识的群体对抗生素推崇备至,许多家庭长期备有各种抗生素,一有身体不适或头疼脑热,不管怎么样,先吃几粒抗生素再说,以为抗生素是灵丹妙药,包治百病。

(2)患者不在医生指导下正确服用。

服药不规范,不用足疗程,不注意药量。

病人不依从性是临床合理应用抗生素的主要障碍之一。

(3)存在价高药好的观点。

社会整体文化素质不高,致使不少用药者盲目迷信进口药和贵重药,无病用药,轻症开大处方,甚至在用药水平搞攀比,追求高档次。

3.医生因素(1)主观用药太多,经验性或臆断性用药太多,投药前送检相关标本做微生物学检查过少。

目前,大多数医生在使用抗生素之前主要凭借自己的经验与推测用药。

只要病人一到医院或诊所就医,不管有没有感染症状,医院动不动就上抗生素,甚至全然不顾抗生素的副作用,把抗生素当做预防和治疗感染的常规,一种无效换另一种,不到走投无路时不作药敏试验。

据有关统计,使用抗生素前采标本做细菌培养的不到用抗菌药的1/10.(2)适应症把我不严,适应症过宽或失控。

如将抗生素误用做退热药、病人点名要药等,且目的不明确的所谓预防性用药不少,尤其是外科领域,医生普遍有预防性使用抗生素的现象。

(3)要种选择失当,选用广谱抗菌药物偏多而依据很不充分。

据统计仅超前使用第三代头孢菌素全国一年就多花费7亿多元。

此外,耐药率已高的抗菌药物未及时停止使用或限制使用。

(4)用药方法不当,如联合药品种类过多和不合理,更换频繁,计量偏小或偏大,疗程过长或过短等。

(5)合理用药个体化不强,未充分运用药物代谢动力学与药效学知识,指导合理用药,研究个体化给药方案尚不普遍,血药浓度监测尚待推广,大多数医院、要是人员未能做到指导临床医生合理用药。

(6)知识信息更新不及时,一些医生获取最新药物信息的意识和能力不强,接受新的药物知识和信息存在明显的滞后现象。

(7)不良反应的重视程度不够,未重视不良反应对病人及其疾病的影响。

(8)医德医风不正。

少数医生受个人经济利益驱使,不顾病人利益与安全,收受药品回扣,违反原则超常规使用抗生素是目前抗生素滥用的重要原因之一。

(9)药政部门监督不够,医院监管部门对合理用药的监控力度不够。

对使用不当细菌易产生耐药性的抗生素,未经药敏试验未及时更换品种。

如何协调重金属污染农田的修复与农民的收益?植物修复是农田污染治理的重要技术手段,具有永久性去除污染、不产生二次污染、修复成本低等优势。

而且间作修复可以获得一定的经济效益,不破坏土壤性质,适用于大规模的农田修复,修复后生产的农产品产量和质量都显著提高。

为了更好地修复受污染土壤,项目还采用了化学方法,如活化剂、钝化剂等,以辅助植物修复。

施用活化剂能让土壤中的重金属活跃度,尽可能多地被蜈蚣草和东南景天吸收;施用钝化剂降低重金属的活跃,让它们尽可能少地被农作物吸收。

钝化与活化每年间隔使用,在尽量降低土壤中重金属含量的同时,保障了当地农民的生产逐步得到恢复。

指导农民掌握修复技术,有了好的技术,还要有效应用。

农民是农田土壤修复工作的真正实施主体,要让他们掌握修复技术,培训是关键。

培训提高了农民对重金属污染危害的认识,使农民掌握更多的修复技术方法,为项目的深入实施和全面推广提供了技术保障,培训了一支能够实施农田土壤修复工程的农民队伍,走出了一条地方政府主导、科研单位技术支撑、农民主动参与的环境治理保护新模式。

污染土壤的修复是以去污染、复质量、再利用、保安康为目的的。

土壤修复往往是控污、减污、降毒、化险的综合净化过程,可使土壤恢复生产力、场地安全健康、矿区及湿地生态安全和景观美化。

但是,土壤修复也是耗人力、物力和财力的过程。

只有做好土壤污染防控管理工作,才能避免或减少这样的消耗。

“万物土中生”,土壤质量决定万物的质量。

为保障人类的食物安全和身体健康,需要实施“净土”战略,制定土壤污染的“防控修复”行动计划。

这对中国这样的拥有13 亿人口的农业大国尤为重要。

这也就需要政府和社会大力支持土壤污染防控修复技术的研究,需要建立土壤修复技术应用的规范、融资机制和立法管理政策。

污染土壤的修复不同于污染水体的修复,土壤中的污染物难移动、难稀释,加上土壤类型、土地利用方式和污染场地的空间分异,更需要发展场地针对性和专门化的修复技术与设备。

国际上,污染土壤修复技术体系基本形成,虽然中国可以通过引进2吸收2消化2再创新来发展土壤修复技术,但是国内的土壤类型、条件和场地污染的特殊性决定了需要发展更多的具有自主知识产权并适合国情的实用性修复技术与设备,以推动土壤环境修复技术的市场化和产业化发展。

全球土壤修复产业市场容量约达万亿美元,发展中国土壤修复技术与设备,不仅是土壤环境保护与技术产业化的需要,而且是使中国这一新兴产业进入国际环境修复市场竞争的需要。

如何处理海面和海口石油?在书本什么是科学?科学是人类对客观世界的正确认识,是一个不断发展的关于自然界、社会和思维的客观规律的知识体系。

从大的层次上,科学可划分为自然科学/社会科学、思维科学三大分支。

自然科学是研究无机自然界和包括人的生物属性在内的有机自然界的各门科学的总称。

自然科学各领域:数学,力学(属于物理学),物理学,化学,天文学,地球科学以及生命科学等。

自然科学在理论上的每一次进步,都在逐渐地改变并丰富着人们的自然观,对社会产生巨大的推动力,对人们认识世界和改造世界产生新的飞跃。

这也正体现了科学技术是第一生产力的观点。

社会科学是以社会现象为研究对象的科学,它的任务是研究与阐述各种社会现象及其发展规律。

思维科学是研究意识与大脑、精神与物质、主观与客观之间的关系的综合性科学,是研究思维活动规律和形式的科学。

科学和真理的关系课本有一部分1)真理:真理就是人们对事物自以为是的认知。

2)科学:科学就是人们关于事物存在的阐释或学说。

科学与真理的关系:1)真理是科学的先导。

人们搞科学研究首先都要有一个自以为是的前提,也就是说人们搞科学研究都是要往自己认为是对的,是正确的方向去研究,而决不会去研究自己认为是不对的事物。

比如对野人的研究,如果我认为野人根本不存在,那么我就根本不会去科学研究。

所以科学必须以真理为先导。

2)科学的目的是真理。

科学研究都是为了预先设想的,自以为是的结果,而这个自以为是的结果就是真理。

不过科学研究也可能会验证这个真理是正确的,也可能不能验证这个真理是正确的,也可能验证这个真理是错误的,但是目的一定是为了确认这个真理是正确的。

比如“我认为这个山里有野人”,那么在具备一定的条件下,那么“我”就会进行深入细致的科学研究,而这个科学研究就是为了“我认为这个山里有野人”这个真理。

区分假定理论?太阳为什么被称为“恒星”?书本10面主序星阶段的太阳结构是怎样的?太阳现在正处于主序星演化阶段.它主要是由电子和、等原子核组成的.维持太阳辐射的是它内部的核聚变反应,….太阳进入暮年后会发生怎样的变化?太阳大约已有50亿年的寿命了。

从它诞生起,它已用尽了它内核中大约一半的氢了,它还将继续平和地照耀另一个50亿年(尽管它的发光量是那时的两倍)。

但是最后它会燃尽氢燃料,然后它将发生激烈的变化。

当太阳进入她的暮年时,它将实际上分为内、外两个不同的区域。

内区的核火不再燃烧,在其自身重量的影响下坍缩,最后收缩成一个小而热,非常致密而暗淡的核。

外区的命运则相反,外包层迅速膨胀,在短时间内胀大几百倍,同时冷却下来,温度下降几千开,太阳成为一颗冷而亮的红巨星。

最后整个外壳会被拋出外太空,成为行星状星云。

等到太阳外层的气体一点也不剩的时候,剩下的只是白色的核,太阳就成为一颗白矮星。

白矮星的物质密度大大提高,可达10000千克/厘米3。

核将收缩,发射完了它仅存的能量后,寿终正寝。

除太阳以外的其他恒星进入暮年后会发生怎样的变化?除太阳外的其他恒星,依据它们质量的不同,以不同的途径走向死亡:质量小于1.4倍太阳质量的恒星最终都将成为白矮星,并逐渐暗淡到看不见;质量大于1.4倍太阳而小于3倍太阳质量的恒星,经超新星爆发(Ⅰ型)后, 只剩下一个致密的核心——中子星;质量大于3倍太阳质量的晚期恒星,经过更猛烈的强力超新星爆发(Ⅱ型),最终将变为黑洞。

了解中子星和黑洞的结构特点什么是超新星?14面什么是“宇宙大爆炸理论”?它是怎样描述宇宙从诞生至今的过程?最早支持该理论的证据是什么?伽莫夫提出大爆炸理论20世纪40年代(1948年),俄国出生的美国科学家伽莫夫(George Gamow)等人对极高温度、极高密度的早期宇宙的研究,并把宇宙膨胀的事实与化学元素的起源、以及核子物理结合,提出大爆炸理论—关于宇宙起源的理论。

大爆炸理论认为,今天所看到的膨胀的宇宙现象,如果逆着时间追溯回去,应始于一次猛烈的大爆炸,当时的宇宙是及其致密的,并且处于一种极端高温状态(1032K)。

这种状态只维持了一个极短的瞬间(10-43秒),然后,宇宙一方面急剧膨胀,一方面又快速降温。

当宇宙温度降到109K时,开始形成原子核;又过了一段时间,温度继续降低,电子才和原子核结合形成原子和元素。

物质密度由密到稀,大致分为以下四个阶段:与此同时,大爆炸还有辐射遗留至今。

1.基本粒子产生:最初三分钟内,各种粒子和反粒子都是成对出现与湮灭,剩下少量的质子、中子和电子;2.核合成:三分钟后温度降至10亿K,中子失去自由存在的条件,或者衰变成质子和电子,或者和质子结合形成氘核。

3.原子的产生和光子的分离:30~40万年后,温度降到几千K,电子和原子核结合成原子,光子得以自由传播,宇宙变得透明了,并形成了5K的微波背景辐射;4.天体演化:2~10亿年后,第一个星系和组成这个星系的恒星形成了……在宇宙大爆炸的初期,宇宙猛烈地膨胀,并且由于温度是如此之高(1032K),物质只能以基本粒子和反粒子的形态存在,混合在一起形成混沌状态(称作“夸克汤”)。