第二章 传统词项逻辑教学课件

- 格式:pptx

- 大小:4.16 MB

- 文档页数:88

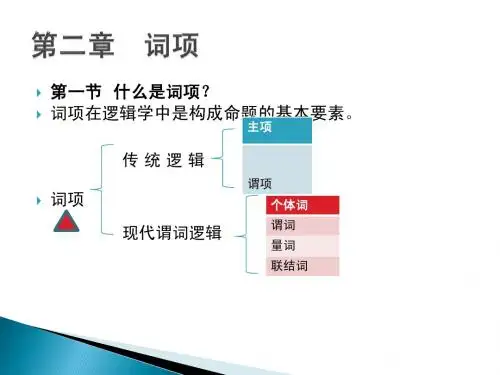

第二章词项与概念教学目的:词项在逻辑学中是构成命题的基本要素。

在传统逻辑中,词项是构成直言命题的要素,它主要是指直言命题中的主项和谓项。

而在现代谓词逻辑中,词项则被分解为个体词和谓词,量词和联结词,等等。

传统逻辑与现代逻辑对词项的理解有很大差别。

读者在后面的讨论中可体会到这点。

本章讨论的是传统逻辑意义上的词项。

我们要明确什么是词项以及词项的逻辑特征,分析词项的种类及词项间的关系,讨论明确词项的逻辑方法。

通过本章讨论我们对传统逻辑所谓的词项有较准确的把握。

第一节词项概述1.1 什么是词项亚里士多德传统逻辑主要表现为词项逻辑,因此,准确地认识把握词项,是准确把握传统逻辑的首要前提。

那么,什么是传统逻辑所讨论的词项呢?传统逻辑认为,词项是指称和表达对象的思想。

词项指称表达的对象可分为两大类:一类是客观存在的对象,一类是主观想象、猜测或虚构的对象。

客观存在的对象一般也被分为两类:一类是客观存在的实体,如一个个具体的人,具体的物,等等;另一类是这些实体所具有的属性。

属性又分为两种,一种是实体所具有的性质,如实体的形状:实体的色彩等等。

另一种属性是存在于实体之间的关系,如一实体大于另一实体的“大于”关系。

总之,客观存在的万事万物,以及这些事物的种种属性都是词项指称的对象。

不仅客观存在的对象,人们主观想象、猜测或虚构的各种对象也都是词项指称的对象。

主观想象的对象如上帝、神仙、鬼怪等。

主观猜测的对象如外星人、长白山怪兽、神农架野人等。

人们虚构的对象如贾宝玉、林黛玉、令狐冲等。

词项是一种思想形态的东西。

在我们的思想中对象不可能以原形存在,而是表现为各种属性的总和。

因此我们是通过把握对象的属性来把握对象的。

而词项所以能指称表达对象则是因为它揭示了对象的特有属性,对象的属性有特有属性和非特有属性的区分。

所谓特有属性是指只为一个对象所具有,因此能将该对象与其它对象区分开来的属性;非特有属性则是那些虽然为对象所有,但不具有区别性的属性。

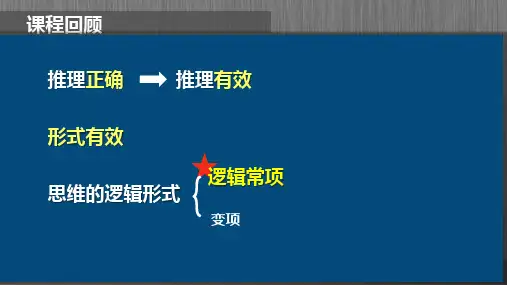

第二章词项第一节词项的概述从思维内容的角度讲,人们以概念为起点构成判断,由判断构成推理,而逻辑学撇开思维具体内容,通过语言的形式结构,研究思维形式结构。

因此我们的研究以词项——即对语词的逻辑抽象为最基础的部分。

一、词项的定义及特征词项就是抽象掉了情感、语气等非逻辑含义的、意义确定的语词。

词项的意义应当是明确的,词项是意义确定了的语词。

比如,甲和乙在一起议论一个人。

甲说:“他简直不是人!”乙反驳说:“他怎么不是人呢?大家都是人嘛!”在这里,甲和乙真的有分歧吗?其实,两个人并没有分歧,甲说的“人”是道德或伦理意义上的人,而乙所说的“人”只是生物学意义上的人。

这说明,在自然语言中,语词往往是多义的,可以指称不同的事物,表达不同的概念。

在我们讨论问题,进行推理或论证时必须把自然语言中这些多义词的意义确定下来,在同一个意义上来使用这些多义词,否则,问题就无法讨论下去,就不能正确地进行推理或论证。

而把自然语言中这些多义词的意义确定下来,使它们表达特定的概念,语词就被抽象为词项。

词项不包含语词通常所具有的情感、语气等方面含义。

自然语言中的语词除了具有理性意义,表达一定的概念外,往往还具有情感、语气等方面的意义。

例如:法国人把自己心爱的人称为“小卷心菜”;阿拉伯人则用“我的小黄瓜”来称心爱的人;芬兰人思念情人时,称之为“温柔的小树叶”;南斯拉夫的加尔纽拉人则用“我的小草”来表达对恋人的最炽热的感情;希腊姑娘对自己被他人称为“像黄金虫一样”,心里就感到高兴;浪漫的维也纳人用“我的小蜗牛”来称呼心爱的人;美国人把恋人称为“蜜”;波兰人把自己的情人比喻为“饼干”;立陶宛人把自己心爱的人称为“啤酒”。

所有这些爱称指称的对象、表达的概念是相同的,它们表达的概念都是心爱的人。

但是,这些爱称还具有情感、语气等方面的含义。

这种情感、语气等方面的含义与逻辑推理是没有关系的。

二、词项、语词与概念经过上述的分析,我们可以进一步明确词项、语词与概念的关系。

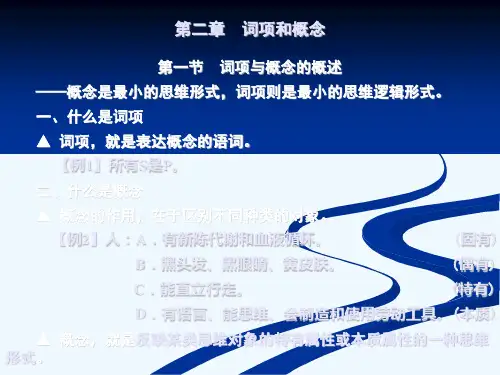

第二章词项逻辑主要明确:1、词项的概念、种类以及词项间的外延关系;2、限制和概括以及定义、划分的逻辑方法。

第一节词项概述一、词项(概念)及其特征1、什么是词项(概念)词项是现代逻辑用语,相当于传统逻辑中讲的概念,称其概念,是强调它的认识论意义;称其词项,是强调它的结构意义。

词项有狭义和广义之分:狭义的词项是指在主、谓式语句所陈述的命题(直言命题)中,充当命题的主项和谓项的语词。

广义的词项还包括量项和联项。

例如:[例1] 有的合同是无效的。

[例2]章某是犯罪嫌疑人。

概念是反映思维对象的本质属性和分子范围的思维形式。

2、词项(概念)的内涵和外延词项的内涵就是词项表达的概念。

而概念是对思维对象本质属性的反映。

词项的外延是概念对思维对象分子范围的反映。

词项(概念)的内涵和外延是词项(概念)的两个基本逻辑特征,二者是相互依存的。

二、语词、词项和概念的关系联系:词项是概念和语词的统一。

概念是词项的思想内容,这种思想内容是以语词为语言表达形式的。

区别:语词是语言形式;概念是一种思维形式;词项只是指称事物、表达概念的语词。

概念、词项、和语词有本质区别。

但我们把概念和词项统合在一起,分析其与语词的区别:(一)词项(概念)是对思维对象的反映,是思维形式;而语词是表达思维对象的声音、符号或笔划,是词项(概念)的物质外壳。

(二)词项(概念)没有民族性;而语词具有民族性。

不同的国家、地区、民族可以用不同的语言文字表达同一个概念,如果不是这样,人们就无法进行思想交流。

(三)词项(概念)和语词并非一一对应。

有四种情况:1、任何词项(概念)都要用语词表达,但并非任何语词都表达词项(概念)。

在现代汉语中,实词表达词项(概念),虚词不表达词项(概念)。

2、在实词中,同一个词项(概念)可以用不同的语词表达。

3、同一个语词在不同的语境中可以表达不同的词项(概念)。

这个问题要注意:例如“杜鹃”既可指一种叫“杜鹃”的鸟;也可以指一种叫“杜鹃”的花。

第二章传统词项逻辑第一节传统词顶逻辑概述一、简单命题和词项在上一章命题逻辑中,我们介绍了日常思维中常用的复合命题及其推理,并且构建了一个命题逻辑的自然推理系统,用这一系统能够解决更大范围内以命题为基本单位的推理的有效性判定问题,从而掌握更多的有效推理形式。

但是命题逻辑并不能解决所有推理形式的有效性问题,因为它把简单命题作为分析的最小单位,只根据命题联结词的逻辑性质来建立复合命题的推理规则和推理形式,对简单命题内部的形式结构不再分解。

这种分析手段有很大的局限性,它不能分析日常思维中使用最多的直言命题和关系命题,从而也就不能解决简单命题推理的有效性问题。

例如:所有客观规律都是不以人的意志为转移的,经济规律是客观规律,所以,经济规律是不以人的意志为转移的。

这是一个由直言命题构成的推理,它的有效性是明显的,但是用命题逻辑的方法来分析,这个推理的形式只能表示为:p∧q├─ r。

用自然语言来表述上述推理关系就是“任意两个命题的合取能够推出任意第三命题”,这显然是极其荒谬的。

如果用蕴涵式表示这种推出关系则是“p∧q→r”,这一蕴涵式在命题逻辑中不是一个重言式。

也就是说,命题逻辑无法说明上述推理为什么是有效的,而类似的推理又是普通思维中大量运用的。

为了说明这类推理的有效性,就必须对简单命题的内部结构作进一步的分析。

所谓简单命题,就是本身不包含其他命题的命题,简单命题是由更小的逻辑单位——词项,以及表示词项间逻辑关系的语词构成的。

例如上述推理所包含的三个简单命题,每个命题都包含着两个词项,它们分别是“客观规律、不以人的意志为转移”,“经济规律、客观规律”、“经济规律、不以人的意志为转移”,而“任何”、“是”等则是将词项联结起来构成完整命题的语词。

为了描述简单命题的逻辑结构,可以用S、P、M等字母来表示不同的具体词项,它们称作词项变项。

二、传统词项逻辑的概念要解决简单命题构成的推理的有效性问题,就必须深人分析简单命题的内部结构,考察以词项为基本分析单位的简单命题的逻辑形式和逻辑性质。