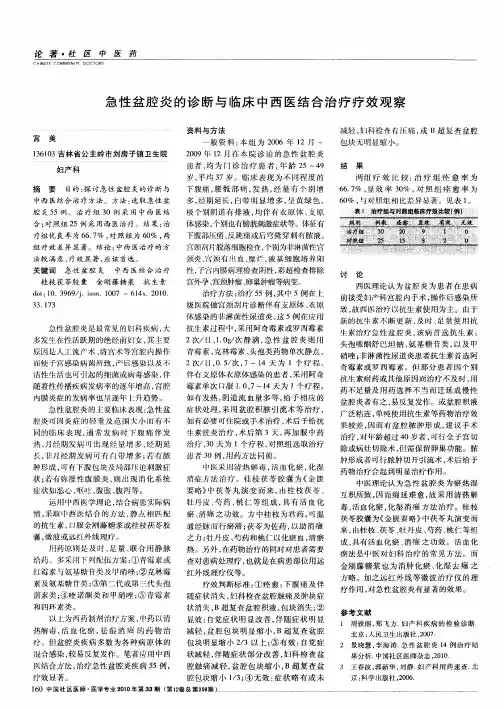

中西医结合治疗盆腔炎

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

中西医结合四联法治疗慢性盆腔炎的临床研究慢性盆腔炎是一种常见的妇科疾病,多发生在生育期妇女身上。

中西医结合治疗是一种综合运用中医和西医的理论和技术治疗疾病的方法。

本临床研究旨在探讨中西医结合四联法治疗慢性盆腔炎的临床疗效。

选取符合慢性盆腔炎诊断标准的120例患者,随机分为观察组和对照组,每组60例。

对照组给予常规西医治疗,包括抗生素口服和局部灌注,观察组给予中西医结合四联法治疗,包括中药口服、膏药外敷、针灸和艾灸。

观察组在用药方面,应用中医经验选取适合的中药组方,根据病情调整剂量和疗程。

常用的中药有当归、白芍、熟地、黄芩等,以活血祛瘀、清热解毒、调理气血为主要原则。

同时,观察组在治疗期间还需进行膏药外敷,选取活血化瘀的膏剂如逍遥散、积聚灵等,贴敷于下腹部,每天更换一次。

针灸和艾灸选取经络穴位,如关元、足三里等进行针刺和艾灸,每次治疗30分钟,每周3次,治疗期为4周。

对照组在治疗期间给予常规抗生素治疗,选取对盆腔炎病原微生物敏感的抗生素进行口服和局部灌注。

同时,对照组也需进行常规的妇科护理,如阴道冲洗、阴道灌注等。

观察组和对照组的治疗效果主要通过临床症状缓解情况、体温下降情况、白细胞计数和盆腔感染标志物变化等指标进行评估。

同时,还需对两组患者的怀孕情况、复发率等进行长期随访观察,评估治疗的持久性和稳定性。

通过统计学方法对观察组和对照组的疗效差异进行分析,以检验中西医结合四联法治疗慢性盆腔炎的临床疗效和安全性。

结果显示,观察组的总有效率显著高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

观察组的临床症状、体温和炎症指标的改善情况也明显优于对照组。

此外,观察组患者的复发率明显低于对照组,而怀孕率明显高于对照组,显示中西医结合四联法治疗慢性盆腔炎不仅能够缓解疾病症状,还能改善患者的生育功能。

综上所述,中西医结合四联法治疗慢性盆腔炎具有明显的临床疗效和安全性,能够缓解病情、改善生育功能,并且具有较低的复发率。

盆腔炎的中西医结合治疗进展其发病原因主要为产后、人流后、取环、上环等宫腔操作术后感染及经期卫生不良,性生活过频等。

若盆腔炎未得到及时控制,即可形成盆腔炎性包块,病情较顽固常反复发作,给患者造成了极大的身心痛苦和沉重的经济负担。

现代医学对本病尚无非常有效的治疗方法,而中医中药则在治疗本病方面有着明显的优势,具有重要的现实意义,在长期的临床实践中发现,气滞血淤是本病主要的病因病机,临床上应用以疏肝理气、活血止痛为主要功效的灌肠药治疗本病取得了满意的疗效。

本研究旨在通过较系统全面的临床研究,观察行气活血方保留灌肠治疗慢性盆腔炎性包块的临床疗效,并结合血液流变学及血沉、血清CA125、B超检查等指标,初步探讨行气活血方的作用机理[1]。

2中医学对盆腔炎性包块的论述及认识2.1历史溯源:在祖国医学典籍中,并没有和盆腔炎性包块完全对应的病名。

根据盆腔炎性包块的特别,应属于“盆腔炎”、“ 癥瘕”、“月经不调”、“腹痛”、“不孕”等病范畴。

早在《内经》就有:止有积聚疝瘕,并无癥字之名,此后世所增设者,盖癥者征也。

瘕者假也。

者成形而坚硬不移者是也,假者无形而可聚可散者也,《金匿要略》从病机上提出“妇人之病,因虚、积冷、结气,为诸经水断绝,至有历年,血寒积结,胞门寒伤,经络凝坚。

”即因虚感寒,气滞血瘀的观点,其证治方面有:“妇人腹中诸疾病,当归芍药散主之。

《诸病源候论》继承了仲景”风冷“致病的观点,提出”小腹痛者,此由胞络之间,宿有风冷,搏于血气,停结小腹“,同时提出”若经水未尽而合阴阳,即令妇人血脉挛急,小腹挛急支满,结劳恶血不除,月水不时,因生积聚。

《三因极一病证分论》认为癥瘕的形成“多因经脉失于调理,产褥不善调护,内伤七情,外感六淫,阴阳劳逸,饮食生冷,遂致营卫不输,新陈干许,随经改浊,淋露凝滞,为癥为瘕”。

“宋 .陈自明有论:”妇人月经痞塞不通,或产后余秽未尽,因而乘风取凉,为风冷所乘,血得冷则为瘀血也。

瘀血在内,则时时体热面黄,瘀久不消,则为积聚瘕矣。

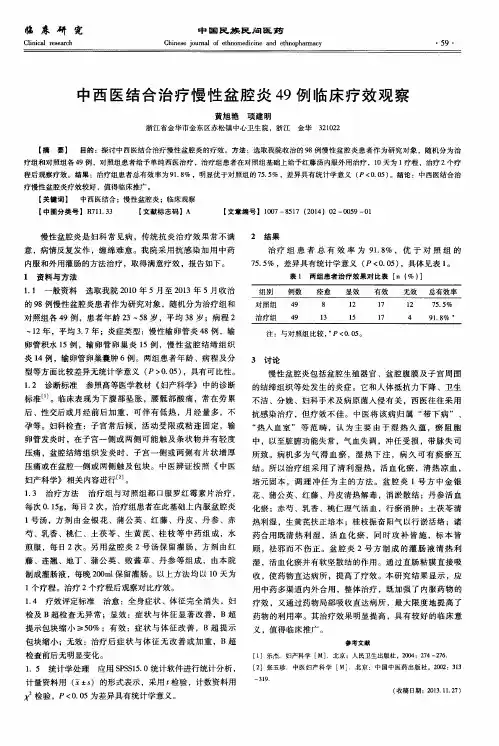

福建中医药2023 年6 月第54 卷第6期Fujian Journal of TCM June 2023,54(6)中西医结合治疗寒湿瘀滞型慢性盆腔痛30例陈思莹1,龚伟鹏1,林赐福1,丰宇昕2,王小红3*(1.安溪县医院,福建安溪 362400;2.福建中医药大学,福建福州 350122;3.福建中医药大学附属人民医院,福建福州 350004)摘要:目的观察自拟升阳除湿汤联合抗生素治疗寒湿瘀滞型慢性盆腔痛的临床疗效。

方法将60例寒湿瘀滞型慢性盆腔痛患者采用随机数字表法分为治疗组和对照组各30例,对照组使用常规抗生素方案,治疗组在此基础上配合自拟升阳除湿汤治疗,2组疗程均为14 d,比较2组疗效及治疗前后盆腔疼痛VAS评分、体征评分、中医证候评分及炎症指标的改善情况,并随访治疗后6个月的复发情况。

结果2组治疗前后比较VAS评分、中医证候积分、体征评分均改善(P<0.05),且治疗组优于对照组(P<0.05);治疗组的总有效率为100%、复发率为6.67%,复发率低于对照组(P>0.05)。

结论自拟升阳除湿汤联合抗生素治疗寒湿瘀滞型慢性盆腔痛患者具有较好的临床疗效。

关键词:慢性盆腔痛;自拟升阳除湿汤;寒湿瘀滞型慢性盆腔痛是盆腔炎性疾病(pelvic inflamma⁃tory disease,PID)最常见的症状之一,随着盆腔炎性疾病的发病率日渐升高,慢性盆腔痛的患者也日渐增多,且病情越发复杂、难愈,其复发率也逐年升高[1]。

据统计,盆腔炎性疾病患者再次急性发作的几率高于25%,65%以上的盆腔炎反复发作患者可出现持续的慢性盆腔痛,严重威胁了现代妇女的生殖健康和生活质量[2]。

广谱抗生素经验性治疗是目前西医治疗该病的主要手段,根据治疗效果评估是否有必要手术治疗,随着抗生素治疗的耐药性及复发率升高,疾病的治愈率逐渐下降。

导师王小红教授善用中西医结合治疗盆腔炎疾病所致慢性盆腔痛,认为该病反复发作难愈的根本原因在于病因病机错杂,以寒湿瘀滞为标,脾肾不足为本,自拟升阳除湿汤具有升阳除湿,化瘀止痛,兼顾调和气血的作用,能有效减轻患者疼痛及降低复发率,现将该治疗方法应用于临床研究,取得良好的效果,现报告如下。

中西医结合在妇科炎症性疾病治疗中的应用探索中西医结合,作为一种综合性医学模式,已经在世界范围内获得了广泛的应用和认可。

它将中医和西医两种医学体系的理论和技术结合起来,以提供更全面、有效的治疗方法。

在妇科炎症性疾病的治疗中,中西医结合也显示出了显著的优势和应用价值。

妇科炎症性疾病是指妇女生殖道和盆腔内发生的各类炎症性疾病,如阴道炎、宫颈炎、盆腔炎等。

这些疾病的发生与多种原因有关,包括细菌感染、病毒感染以及免疫功能异常等。

传统的西医治疗方法主要依靠抗生素和消炎药物,而在一定程度上存在药物耐受性、易反复发作等问题。

而中医则注重调整整体的阴阳平衡,通过中药、针灸等方法来改善病人的体质和免疫功能。

因此,中西医结合在妇科炎症性疾病的治疗中具有独特的优势。

首先,中西医结合可以综合运用中西医的诊断方法,从而提高疾病的准确性。

西医诊断主要依靠临床检验和器械检查,而中医则注重望、闻、问、切等传统诊断方法。

将两种方法结合使用,可以提供更全面的疾病诊断信息,有助于更准确地了解病变的位置和程度,从而为治疗方案的制定提供依据。

其次,中西医结合可以综合运用中西医的治疗技术,从而提高疾病的治疗效果。

西医治疗妇科炎症性疾病主要依靠抗生素等药物,而中医则通过中药调理、针灸等方法来改善患者的体质和免疫功能。

两种方法的结合可以发挥各自的优势,既能杀灭病菌,又能提高机体免疫力,从而达到更好的治疗效果。

此外,在手术治疗中,中西医结合也可以发挥积极作用,通过中医药的辅助治疗,减少手术后的疼痛和并发症的发生。

再次,中西医结合可以综合运用中西医的康复方法,从而提高患者的康复速度和生活质量。

妇科炎症性疾病常常会对患者的身心健康造成一定的影响,给患者带来疼痛、不适和精神压力。

传统的西医治疗主要注重病理的去除,而中医则注重调整整体的阴阳平衡。

通过中西医结合的康复方法,可以进一步促进患者的体质恢复和身心健康的改善,提高患者的康复速度和生活质量。

总之,中西医结合在妇科炎症性疾病治疗中的应用是一种综合性的医疗模式,具有明显的优势和应用价值。

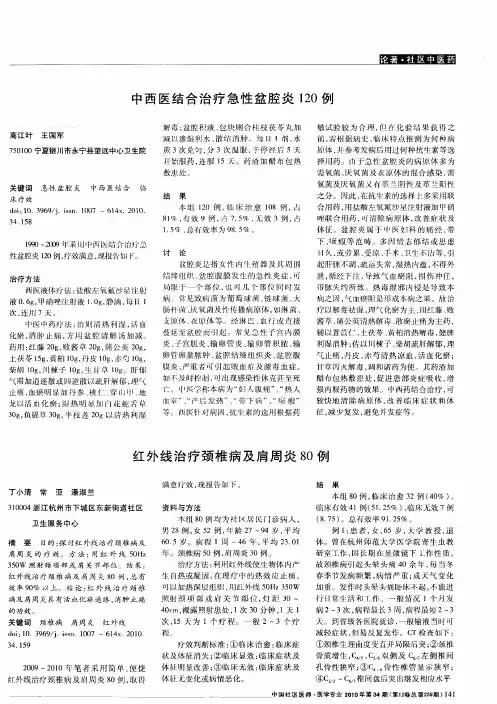

中西医结合治疗盆腔炎

西医学中盆腔炎归类于中医学中的带下病。

带下病属于妇科的常见病,多发病。

近几年来,中西医结合治疗盆腔炎。

效果较好,现报告如下:

1 资料与方法

1.1 发病年龄自2009年以来,收治盆腔炎患者56例,发病年龄25以下10例,26-30岁20例,30-40例17例,40以上者7例。

1.2 症状及诊断

1.2.1 急性亚急性盆腔炎皆有发冷发热感,体温升高,腹痛。

检查时有腹膜刺激症,局部检查盆腔器官触痛明显。

血象白细胞升高,中性粒细胞升高。

1.2.2 亚急性盆腔炎多为急性未完全控制反复发作而成,久之则转为慢性盆腔炎,其发热,恶寒,腹痛等症状稍缓,而局部检查多能触及明显的盆腔症状。

1.2.3 慢性盆腔炎除有感染史外,月经不规则,下腹痛症状,还可触及盆腔炎性病灶。

1.3 治疗

1.3.1 急性亚急性盆腔炎⑴卧床休息加强营养;⑵选择适当的抗生素联合应用,用量需足;⑶若宫腔内有残留物,应及时清理宫腔内容物;⑷中医治疗法则为清热解毒,活血化瘀。

处方为银花解毒汤加减:银花30克、紫花地丁15克、赤茯苓10克、丹皮10克、夏枯草15克、黄连3克、败酱草15克、水煎服。

若表症重者加荆芥10克、防风10克、白芷12克、腹胀者加香附10克、枳壳10克,腹痛者加元胡10克、生蒲黄10克、五灵脂6克,白带量多而臭秽者加黄柏、茵陈、椿根皮各10克,有包块者加三棱、莪术各10克、大便干者加大黄6克。

1.3.2 慢性盆腔炎注意营养锻炼,改善机体的抗病能力。

⑴内服中药:慢性盆腔炎以湿热型多见,易清热利湿活血化瘀为主,现代药理研究表现,清热利湿解毒药不但有抗菌抗病毒的作用,也可激发非特异性免疫功能,抑制过度的炎症反应,从而改善了炎症和组织损伤。

其方药组成为丹参18克、赤芍15克、牛膝12克、车前子10克、黄柏10克、知母10、桃仁10克、银花30克、白花蛇草30克、蒲公英30克、云苓12克、丹皮10克、生地10克、败酱草15克、痛重者加元胡10克,有包块者加三棱10克、莪术10克。

⑵保留灌肠:勇生地30克、蒲公英30克、红藤30克、鸭跖草30克。

浓煎100毫升温热用导尿管插入直肠14厘米以上,在20分钟内灌完,之后再卧床休息30分钟,有炎性包块者加三棱、莪术、桃仁各6克,腹痛较重者加元胡、香附12克,腹中冷痛者加附子9克,1次/日,经期停灌。

2 结果

2.1 治愈标准:治愈:自觉症状消失,无任何痛苦,感觉良好,检查盆腔无粘连,无包块及压痛。

好转:自觉症状无明显减轻,或在经期、劳累后有不适感,平时感觉良好。

无效:自觉症状无减轻或加重。

2.2 本组疗效:有效率100%,治愈率达85%以上,一般治疗3-5天显效,1周后明显好转。

本组子宫炎11例,治愈9例,好转1例,治愈率82%附件炎35例,治愈32例,好转3例,治愈率91%

3 讨论

急性及亚急性盆腔炎给予足量的抗生素并配合清热解毒、活血化瘀等治疗后疗效显著,而发展到慢性期,由于炎症长期刺激,导致脏器周围粘连,抗炎药物不易进入,病程长,恢复慢,所以在慢性期给予抗生素效果不显著,我们应用中药辨证施治并配合灌肠等治疗,其治疗效果较好。