《醉翁亭记》第二课时助学案(部编人教版九年级上册)

- 格式:doc

- 大小:11.50 KB

- 文档页数:3

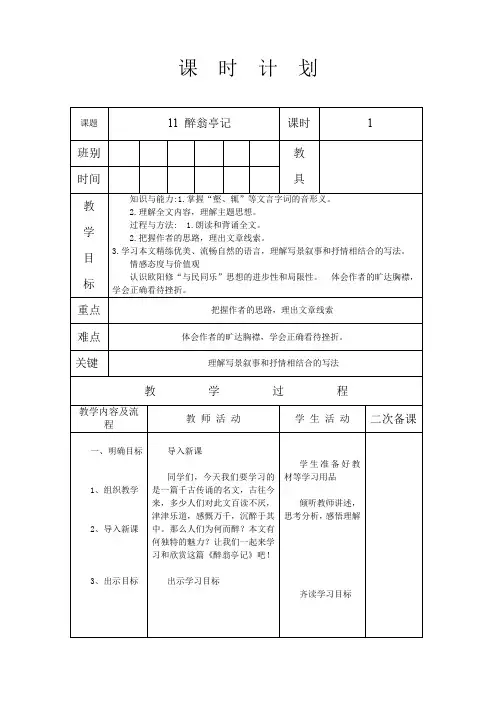

11《醉翁亭记》教学设计学习目标:1.了解文章的创作背景和文化意义,把握其精神实质。

2.熟读课文,积累常用文言词语的意义和用法,提高文言阅读能力。

3.坚持熟读成诵,在诵读中积累语感,加深理解。

4.欣赏本文的语言风格和艺术表现手法。

5.理解作者“与民同乐”的政治思想及其积极意义,培养高尚的情怀。

教学准备:课件、多媒体教学时间:三课时教学过程:第二课时【课时目标】1.在诵读中领悟文章的音韵美。

2.分析课文思路和写法,感悟文章的意蕴美。

【教学过程】一、品味文章的音韵美1.寻读,读出自己喜欢的语句,并说说理由教师予以分类点拨和提示,学生反复吟咏。

(1)细细地读,读出句式骈散结合的特点。

预设:在散文中穿插大量骈句,骈散结合,使文章节奏明快,既整齐华美,又错落有致,读来抑扬顿挫,和谐悦耳,易于熟读成诵,在听觉上给人音乐的美感。

课件出示:若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌。

射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

(2)美美地读,读出“也”“而”的深婉咏叹。

预设:“也”和“而”字贯穿全篇,却没有重复累赘之感,反而使人觉得委婉有致,摇曳多姿,增强了回环咏叹的意味,韵律独特,抒情绵长。

可设计一些小问题,如把“而”或“也”字去掉,再比较效果,让学生感受其韵味。

课件出示:(1)环滁皆山也。

(表判断,语气肯定)(2)望之蔚然而深秀者,琅琊也。

(表判断,语气肯定。

去掉“也”,肯定的语气就减弱了)(3)醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

(表陈述,语气较为和缓)(4)名之者谁?太守自谓也。

(表判断,肯定语气,“也”字表现出一种得意的心情,富有深意,去掉后语气显得平淡)(5)山水之乐,得之心而寓之酒也。

(表陈述,语气较为和缓,有感叹的意味)(6)朝而往,暮而归。

(“而”起着调整音节的作用,轻读)(7)临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌。

《醉翁亭记》第二课时教学设计(人教版九年级必修教学设计)一、教学目标:1、把握行文思路,理出文章线索;理解本文写景抒情的特点。

(重点、难点)2、体会作者“与民同乐”的思想感情和旷达胸襟,学会正确看待挫折。

3、品味文章的语言特色,积累文言词语。

二、教学过程1、导入:同学们,上一节课我们大声地自由阅读和听读欧阳修的脍炙人口的名篇《醉翁亭记》,我们简介了作家,落实了字词,梳理了课文语句,大家已初步感知了课文内容,想必已能解译出原文了,现在谁能用一句话概括全文内容?【提示:概括全文常常要关注--标题;首尾段的重点句】2、据学情点拨【说“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”--是作者出游的原因;说作者到醉翁亭一游或游醉翁亭--概括不全,因文章是写几次出游醉翁亭总印象的介绍】【这可以从文章中的“若夫”“至于”两段看是最明显,因为朝暮、四季的景色都介绍了;再从全文前后语气上看,也都不是一次游。

】3、教学中插入【如果用一个词概括全文主旨,你会用?(乐)追问:谁在乐?(太守、众宾、滁州人)他们为什么乐?(众宾:近取山肴野菜,非丝非竹,起坐喧哗,太守颓然醉乎其间;滁人:一州人纵情山水,前呼后应;太守:山水之乐、宴酣之乐、乐人之乐),“三乐”总归“一乐”即“与民同乐”,也是作者抒发的政治理想。

】4、提问:既然是几次出游总印象的介绍,那么作者是如何结构文章的?请同学们研读、探究课文,思考讨论:⑴、文章各段的主要内容。

⑵、段与段之间的关系。

从而弄清作者的思路。

5、提示,方法指导【1.文段的主要内容即段意的总结,如果是一层意思,一般找中心句,或概括出来;如果是几层意思,则是几个主要意思的并列。

2.本文段与段之间是有关联,还是有共同点?】6、“随机”点拨【“统领关系”,即第一段统领后面的三段。

因为第一段的“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

山水之乐,得之心而寓之酒也。

”点出了作者游醉翁亭的原因,也是作者情景交融的的核心。

而下文的朝暮四季景之乐、滁州人游乐、宴酣之乐、太守乐、禽鸟乐都是写“山水之乐”,且各段之间也有共同点,每一段都写“乐”:第一段是“山水之乐,得之心而寓之酒也。

【学习目标】

1.积累文言词语,掌握一些常用实词的含义和虚词的用法。

2.学习文章把叙事、写景、抒情巧妙地结合在一起的写法。

3.理解本文景物描写的方式和作用。

【学习重点】

理解作者在文中抒发的政治理想和流露出的复杂情感。

【合作探究】

(一)文本探究

1.第二段――风景画

(1)朝暮景色有何特点?

(2)春夏秋冬景色有何特点?

(3)“乐亦无穷”的原因是什么?

2.第三段――风俗画

(1)为什么在写“太守宴”前要先写“滁人游”?

(2)这段的结构有什么特点?这样写有什么作用?

(3)文中是怎样写出滁州百姓出游之乐的?

(4)滁人的欢乐情状全是从太守眼中反映出来的。

从写滁州百姓之乐中,可以体会出什么内涵?有没有太守之乐在里边?

(5)描写“宴酣之乐”的句子有哪些?

(6)描写太守形象的句子有哪些?

3.第四段――众人归

(1)本段写了哪些乐?

(2)太守、众宾为何而“乐”?

(3)如何理解“太守之乐其乐”?

(4)写醉与乐统一、点明主旨的是哪一句?

(二)写法探究

1.本文写景按照什么顺序写的?

2.本文在写景上有什么特色?

【拓展延伸】

1.从欧阳修的《醉翁亭记》和范仲淹的《岳阳楼记》来看,两人的思想有什么共同之处?

2.联系本文谈谈为官者怎样才能做到“与民同乐”。

部编版九年级上册语文醉翁亭记欧阳修教案第二课时第二课时一、集体朗读课文找出表达全文主旨的一个字。

二、主旨探究1.表达全文主旨的一个字是什么?明确:乐。

:2.文中写出了谁“乐”7明确:太守乐,众宾乐,滁人乐。

3.太守,众宾为何而“乐”?明确:太守:山水之乐,宴酣之乐,与民同乐。

众宾客:从太守游而乐。

4.文中怎样写出了滁州百姓之乐?’明确:至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝……滁人欢乐情状全是从太守眼中看出的。

从滁州百姓之乐中,可以体会出什么内涵?有没有太守之乐在里边?明确:享受“山水之乐”的不仅有太守及其宾客,还有滁州的百姓,一州之人。

人人都可以纵情山水。

“滁人游”写得有声有色——有歌声和呼应声,有负者和行者,有老人和孩子,百姓如此兴高彩烈出游,是因为生活安定富足,而这又跟太守励精图治有关。

太守为此而乐,也为能与民同乐而乐。

这是他的政治理想。

6.小结。

本文以“乐”为主线,用“醉”与“乐”的统一,写出作者“与民同乐”的思想。

三、写法探究1.提问:本文写景按照什么顺序写的?讨论并归纳:(1)写亭的环境:从远到近。

(2)写山间之朝暮:从早到晚。

(3)写山间之四时:从春到冬。

(4)写宴饮场面:从外到内。

2.提问:本文写景上有什么特色?讨论并归纳:写景与抒情相结合。

(1)写亭的环境:用“林壑尤美”“蔚然而深秀”表现亭赏心悦目的外景;又用“水声潺潺”“峰回路转”表现亭幽清的环境;接着写亭的近景,用鸟翼作比,有凌空欲飞之意;然后借解释亭名直抒胸臆,道出名句“醉翁之意不在酒”,奠定全文写景抒情的基调。

(2)写亭四周的朝暮、四时之景,以“乐亦无穷”表现作者纵情山水之意。

(3)写滁州官民同乐的图景,极力写出滁州人民在和平生活中怡然自乐和众宾尽欢的情态,并特意塑造了太守醉酒的形象,用这幅生动的风俗人情画从侧面显示出政治清明的景象,也表达了作者“与民同乐”的政治理想。

由此可见,本文在由景生情、情景交融手法的运用上是相当出色的。

最新部编版九年级语文上册《11 醉翁亭记》第二课时【市级优质课一等奖教案】

教学目标:

知识与技能:积累文言词语,掌握一些常用文言实词的词义和重要虚词的用法。

过程与方法:学习本文写景、叙事和抒情相结合的写法。

情感、态度与价值观:理解文中所表现的作者的旷达情怀和美好理想,增强社会责任感,树立“肩负民族、胸怀天下”的远大理想。

学习重点:理清作者的写作思路,研读景物描写的语句,学习借景抒情的写法。

学习难点:理解作者以“醉”写“乐”的笔法,理解“醉”与“乐”的关系。

结合背景体会作者寄情山水排遣郁闷的心情及“与民同乐”的思想。

教学过程:

一、复习导入

“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

”这句话在文章中哪些地方得以印证呢?课文第一段写了醉翁亭四周的山水之景、第二段写了醉翁亭所在的山间朝暮之景和四时之景,表现出山水之美,显示出山水之乐。

二、自学指导——合作与探究

(一)文本探究。

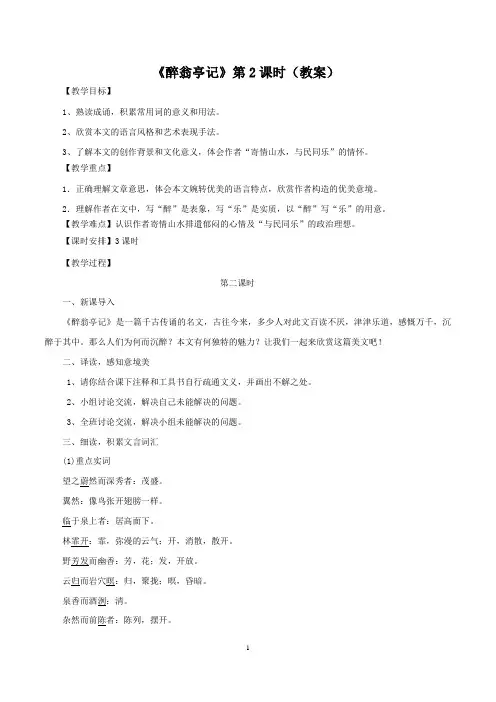

《醉翁亭记》第2课时(教案)【教学目标】1、熟读成诵,积累常用词的意义和用法。

2、欣赏本文的语言风格和艺术表现手法。

3、了解本文的创作背景和文化意义,体会作者“寄情山水,与民同乐”的情怀。

【教学重点】1.正确理解文章意思,体会本文婉转优美的语言特点,欣赏作者构造的优美意境。

2.理解作者在文中,写“醉”是表象,写“乐”是实质,以“醉”写“乐”的用意。

【教学难点】认识作者寄情山水排遣郁闷的心情及“与民同乐”的政治理想。

【课时安排】3课时【教学过程】第二课时一、新课导入《醉翁亭记》是一篇千古传诵的名文,古往今来,多少人对此文百读不厌,津津乐道,感慨万千,沉醉于其中。

那么人们为何而沉醉?本文有何独特的魅力?让我们一起来欣赏这篇美文吧!二、译读,感知意境美1、请你结合课下注释和工具书自行疏通文义,并画出不解之处。

2、小组讨论交流,解决自己未能解决的问题。

3、全班讨论交流,解决小组未能解决的问题。

三、细读,积累文言词汇(1)重点实词望之蔚然而深秀者:茂盛。

翼然:像鸟张开翅膀一样。

临于泉上者:居高面下。

林霏开:霏,弥漫的云气;开,消散,散开。

野芳发而幽香:芳,花;发,开放。

云归而岩穴暝:归,聚拢;暝,昏暗。

泉香而酒洌:清。

杂然而前陈者:陈列,摆开。

觥筹交错:交互错杂。

阴翳:形容枝叶茂密成荫。

翳,遮盖。

宴酣之乐:尽兴地喝酒。

颓然:倒下的样子。

(2)一词多义归:云归而岩穴暝(聚拢)太守归而宾客从也(回家)乐:山水之乐(名词,乐趣)人知从太守游而乐(动词,欢乐)不知太守之乐其乐也(前为“以……为乐”;后为“快乐”)秀:望之蔚然而深秀者(秀丽)佳木秀而繁阴(茂盛)谓:太守自谓(称谓,命名)太守谓谁(是,为)而:饮少辄醉,而年又最高(连词,表示递进关系,而且)若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝(连词,表示承接关系,可不译) 朝而往,暮而归(连词,表示修饰关系,可不译)溪深而鱼肥(连词,表示并列关系,可不译)禽鸟知山林之乐,而不知人之乐(连词,表示转折关系,却)其:其西南诸峰。

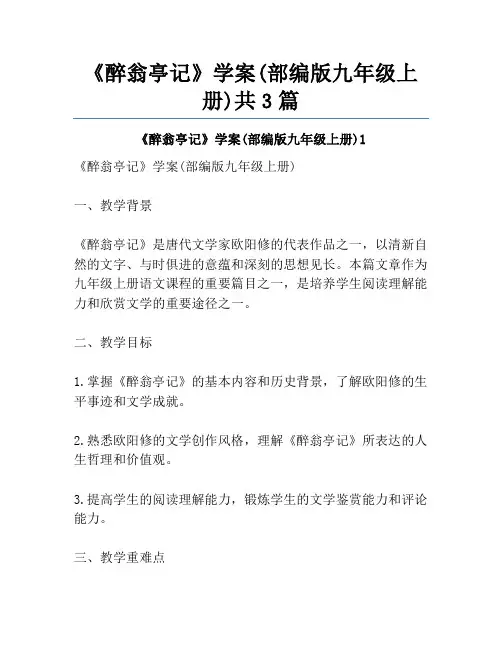

《醉翁亭记》学案(部编版九年级上册)共3篇《醉翁亭记》学案(部编版九年级上册)1《醉翁亭记》学案(部编版九年级上册)一、教学背景《醉翁亭记》是唐代文学家欧阳修的代表作品之一,以清新自然的文字、与时俱进的意蕴和深刻的思想见长。

本篇文章作为九年级上册语文课程的重要篇目之一,是培养学生阅读理解能力和欣赏文学的重要途径之一。

二、教学目标1.掌握《醉翁亭记》的基本内容和历史背景,了解欧阳修的生平事迹和文学成就。

2.熟悉欧阳修的文学创作风格,理解《醉翁亭记》所表达的人生哲理和价值观。

3.提高学生的阅读理解能力,锻炼学生的文学鉴赏能力和评论能力。

三、教学重难点1.重点掌握《醉翁亭记》的基本内容和文化背景。

2.难点在于理解《醉翁亭记》所表达的人生哲理和价值观,以及欧阳修文学风格的特点。

四、教学方法1.讲授法:通过讲解欧阳修的生平事迹、文学思想和《醉翁亭记》的背景知识,为学生提供认知框架和分析工具。

2.阅读法:通过对文本逐句解析、对关键词语进行阐释和深入思考,培养学生的阅读理解能力。

3.讨论法:通过小组讨论、班级合作等方式,激发学生的思想、表达能力,促进彼此间的沟通和交流,进一步加深对文本的理解。

五、教学内容1.欧阳修的生平和文学成就欧阳修(1007年-1072年),字永叔,福建福州人,唐宋八大家之一,曾任宰相,是唐宋时期文学理论家和文化名流。

其文学成就包括诗、词、文,其中以散文成就最高。

2.《醉翁亭记》的基本内容和文化背景《醉翁亭记》是欧阳修在一次游玩中饱览山水秀丽之间饮酒畅谈,于《九江县志》载入后被人所见,是唐宋文学史上著名的游记散文。

该文以欧阳修在醉翁亭的游玩为基础,展现出醉翁亭以及周围山水景色的特点,凭借一副荒唐的借酒消愁的形象,来抒发诗人自己的忧国忧民之情,表达了对于民生的关注和对于人生的疑惑。

3.《醉翁亭记》的文学风格和表达主题《醉翁亭记》的文学风格轻松活泼,自然流畅,其语言简练清新,如行云流水,留给读者最深刻的印象便是舒畅惬意。

《醉翁亭记》精品教案(第二课时)课时目标:1.感受作者对醉翁亭周围美好的自然风光和人物欢乐场景的描绘,体会文章融情入景、情景交融的特点。

2.体会文中“醉”与“乐”的关系,理解作者“与民同乐”的政治抱负。

教学过程:第一阶段:学情诊断1.齐诵全文。

2.听写。

师:上节课,我们被宋朝文学家欧阳修的散文《醉翁亭记》清新流畅的文字所折服。

今天,让我们继续探究文本,感受其精妙的内涵。

【设计意图】夯实基础,并激发学生的学习兴趣。

第二阶段:自主探究(一)理解文意。

1.通读全文后,讨论:全文最能体现作者感情的是哪一个字?学生思考,请两位同学说出自己的见解。

教师鼓励、点评、补充。

明确:“乐”字。

2.作者围绕“乐”字写了哪些具体的人和事?讨论后指名试答。

教师归纳明确:山间朝暮之景、四时之景、滁人游、太守宴、众宾欢、太守醉。

(1)课文中哪些句子描绘了醉翁亭四周的山水之景、朝暮之景和四时之景?指名朗读相关句子,想象其画面。

(2)醉翁亭依山傍水,景色千变万化,作者描绘了几幅画面?写景的顺序是怎样的?讨论后指名试答。

教师激励、点评、补充。

明确:第1段,作者从空间着手,移步换景,由远及近,为我们描绘了一幅幅山水特写,可归纳为:群山环绕图→琅琊秀色图→酿泉流水图→溪亭展翅图。

第2段,利用时间推移,抓住朝暮及四季特点,描绘了对比鲜明的晦明变化图及四季风光图:“野芳发而幽香”春意盎然,“佳木秀而繁阴”暑气逼人,“风霜高洁”秋高气爽,“水落石出”一片寂然。

真是美不胜收,难怪作者写道:“朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

”3.好山好水好地方,自然会有人来欣赏。

课文是如何描写人们欢乐的场面的呢?指名朗读第3段,思考:人们的欢乐体现在哪里?你能用自己的语言描述一下吗?太守见到这些之后的情态是怎样的?讨论后指名试答。

教师点评、补充。

明确:滁人游,前呼后应,扶老携幼,自由自在,热闹非凡;太守宴,溪深鱼肥,泉香酒冽,美味佳肴,应有尽有;众宾欢,投壶下棋,觥筹交错,说说笑笑,无拘无束。

《醉翁亭记》教学设计第2课时【教学目标】1.积累重点文言实词。

2.了解本文的创作背景和文化意义,把握其精神实质。

【教学重点】了解本文的创作背景和文化意义,把握其精神实质。

【教学难点】了解本文的创作背景和文化意义,把握其精神实质。

【教学过程】一、新课导入上节课,我们共同欣赏了滁州城的山水之美。

无论春夏秋冬,在欧阳修的眼中,滁州山水都令人心动向往,那亭间山色更是令他徜徉其中。

古今山水多佳篇,醉翁一亭何以能名扬千古?想必醉翁之意虽不在酒,也绝不止于山水。

本节课,就让我们一起尝试更深度地探寻“醉翁之意”。

设计意图:回顾旧知,连接新知。

二、夯实基础1.知识回顾根据上节课所学完成以下作家作品的填空。

欧阳修,字(),号(),晚年号(),后谥“()”,世称“()”。

是()时期的()家、()家,“()”之一,()运动领袖。

代表作品是《》。

明确:欧阳修(1007——1072),字永叔,号醉翁,晚年号六一居士,死后谥“文忠”,世称“欧阳文忠公”。

北宋文学家、史学家,“唐宋八大家”之一,北宋古文运动领袖。

代表作是《欧阳文忠公集》。

2.复习检测(1)学生快速朗读,注意读音需准确。

gōng zhéchánhè林壑尤美()水声潺潺()饮少辄醉()伛偻提携()觥筹交错()树林阴翳()yǔlǚyì(2)学生认真书写,注意书写需规范。

林hè(壑)尤美渐闻水声chán(潺)(潺)佳木秀而繁yīn(阴)(伛)(偻)yǔlǚ提携宴hān(酣)之乐树林阴yì(翳)3.文白对译出示重点句子,指名通译,注意对重点字词的解释,确保句意通顺。

(1)峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

(临:居高面下。

)(译:山势回环,道路弯转,有一个亭子四角翘起像鸟张开翅膀一样高踞于泉水之上的,是醉翁亭啊。

)(2)野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

(芳:花;秀:茂盛。

)(译:野花开放而散发出幽微的香气,美丽的树木枝繁叶茂而一片浓荫。

部编版九年级上册语文《醉翁亭记》第二课时教案阅读理解课教学目的及要求:在掌握重点字词含义的基础上,理解文章内容。

教学重点及难点:同上教学过程:一、第一段:1、朗读,注意句中停顿。

2、检查重点词。

3、学生串译。

4.欧阳修在描写滁州四周的山时起初用了40个字,把东南西北四方都写了,但最后改成“环滁皆山也”5个字。

这5个字高度凝练,高度简洁,是锤炼字句的典范,鸟瞰全景,描述了滁州的地理特征。

5解释加点词语,学生质疑。

林壑尤美(尤其)蔚然而深秀者(幽深)名之者谁(给……命名)6划分段落内部层次,理清文脉:这段总写醉翁亭的自然环境和它的得名。

分两层:第一层写环境并点题:环滁皆山→西南峰→琅琊(鸟瞰)→酿泉(由俯到仰)→醉翁亭(自下而上,点题);第二层写亭的得名建亭者→名亭者→乐(题眼,主线)。

7分析第一层的写景方式——自远而近,从大环境写起,层层烘染,步步推进,一步步把作者带入佳景,并交代了下文的游乐路线与环境。

8.背诵此段。

9、提问检查理解情况:①滁州的地理特点?“环滁皆山也。

”②西南诸峰的特点?“林壑尤美”③琅琊山的特点?“蔚然而深秀”④亭的位置?“临于泉上”⑤“来饮于此”中“此”指?醉翁亭⑥自号醉翁的原因?“饮少辄醉,而年又最高”⑦划分层次?第一层:亭的自然环境。

(……醉翁亭也。

)视觉角度:俯——仰空间角度:远——近;大——小;整体——局部——个体第二层:亭的得名,醉翁二字的深意。

(……寓之酒也。

)5、小结:总写醉翁亭秀丽的自然环境和它的得名,并指出“醉翁”二字的深意。

二、第二段:1、朗读,注意句中停顿。

2、检查重点词。

3、学生串译。

学生自读第二段,教师点拨。

要点:4.炼字:开、归、暝、发、秀、高、洁、落、出、乐。

5.这段分述山间朝暮四季的不同景色,是上段“山水之乐”的具体化。

分三层解说:作者在写朝暮图及四时景时抓住各自特点来写。

写朝暮图就是一天时间的纵面展开,写四季景则是横向铺排。

写早晚景色变化,抓住“明”“晦”的特点,用“日出”“云归”写出“林开”“岩暝”的变化景象,成为对比鲜明的两画面。

11 《醉翁亭记》教案(二)第二课时教学目标:1.学习写景与抒情自然结合的,语言骈散相融,节奏富于变化的写法。

2.体会作者寄情山水与民同乐的情怀,培养学生积极乐观、旷达的人生态度。

重点难点:1.感受作者对醉翁亭周围美好的自然风光和人物欢乐场景的描绘,体会其融情入景、情景交融的写法。

2.理解本文从“乐”和“醉”中抒发的“与民同乐”的思想。

教学过程:一、温故知新1.齐诵全文。

2.提问重要文言词语、句子的含义。

上节课,我们被欧阳修的散文《醉翁亭记》清新流畅的文字所折服。

今天,让我们继续探究文本,感受其精妙的内涵。

二、精读赏析,合作探究1.朗读全文,思考:本文是一篇山水游记,其中有写景也有记事,那么文中写了哪些具体的景和事?明确:醉翁亭周围的山水之景、朝暮之景、四时之景、滁人游、太守宴、众宾欢、太守醉。

(1)课文中哪些句子描绘了醉翁亭周围的山水之景、朝暮之景、四时之景?指名朗读,想象其画面。

(2)醉翁亭依山傍水,景色千变万化,作者描绘了几幅画面?写景的顺序是怎样的?结合描写景物的具体语句赏析。

(小组交流、讨论,然后回答;教师点评、补充。

)明确:第1段,作者从空间着手,移步换景,由远及近,由俯及仰,依次描写。

滁州的地理特点:环滁皆山也;西南诸峰的特点:林壑尤美;琅琊山的特点:蔚然而深秀,为我们描绘了一幅幅山水特写,可归纳为:群山环绕图→琅琊秀色图→酿泉流水图→溪亭展翅图。

第2段,利用时间推移,抓住朝暮及四季特点,描绘了对比鲜明的晦明变化图及四季风光图。

写早晚景色变化,抓住“明”“晦”的特点,用“日出”“云归”写出“林开”“岩暝”的变化景象,成为对比鲜明的两幅画面。

写四时景抓住了山间独特的景物花、木、泉、石,写出了迥然有异的四幅图景:“野芳发而幽香”春意盎然,“佳木秀而繁阴”暑气逼人,“风霜高洁”秋高气爽,“水落石出”一片寂然。

真是美不胜收,难怪作者写道:“朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

”(2)请找出本段中的骈句,并说说它的好处。

《醉翁亭记》第二课时助学案(部编人教版九年

级上册)

教学目标:

1、准确、流利地朗读、背诵。

2、了解作家作品。

3、积累文言词语,疏通文意,翻译全文。

4、理解作者的复杂感情。

5、理解欧阳修的“与民同乐”政治理想和寄情山水以排遣抑郁的复杂感情,树立正确的人生观。

教学重点:1、朗读并背诵。

2、积累文言词语,疏通文意,翻译全文。

教学难点:学习文章由景生情、情景交融的手法,体会文章骈散结。

教学方法:讲授法、自主学习法、讨论法、任务驱动法、练习法

教学课时:3课时

第二课时

2018-7-9 星期一

一、齐读第1-2段。

二、积累文言词语,疏通文意,翻译全文。

1、第一遍翻译。

61548; 至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥。

酿泉为酒,泉香而酒洌;山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

宴酣(hān)之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

翻译:

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。

然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

太守谓谁?庐陵欧阳修也。

翻译:

2、第二遍翻译。

三、尝试背诵课文第3-4段。

四、课堂总结

课文一些字词理解有一定难度,要巩固学习。

五、布置作业。

1、练习册。

2、背诵默写全文。

3、理解作者感情和写景方法。

侯晓旭。