情绪发展的特点——情绪的分化

- 格式:ppt

- 大小:896.00 KB

- 文档页数:6

知识点3 情绪的理论一、情绪的早期理论(一)詹姆斯——兰格理论詹姆斯根据情绪发生时引起的植物性神经系统的活动,和由此产生的一系列机体变化提出,情绪就是对身体变化的知觉。

兰格认为,情绪是内脏活动的结果。

兰格与詹姆斯在情绪产生的具体描述上虽有不同,但他们的基本观点是相同的,即情绪刺激引起身体的生理反应,而生理反应进一步导致情绪体验的产生。

(二)坎农——巴德学说坎农认为情绪的中心不在外周神经系统,而在中枢神经系统的丘脑。

由外界刺激引起感觉器官的神经冲动,通过内导神经,传至丘脑;再由丘脑同时向上向下发出神经冲动,向上传至大脑,产生情绪的主观体验,向下传至交感神经,引起机体的生理变化,如血压增高、心跳加速、瞳孔放大、内分泌增多和肌肉紧张等等,使个体生理上进入应激状态。

因此,情绪体验和生理变化是同时发生的,它们都受丘脑的控制。

坎农的情绪学说得到巴德(Bard,1934,1950)的支持和发展,故后人称坎农的情绪理论为坎农——巴德情绪学说。

二、情绪的认知理论(一)阿诺德的“评定——兴奋”说理论认为,刺激情景并不直接决定情绪的性质,从刺激出现到情绪的产生,要经过对刺激的估量和评价,情绪产生的基本过程是刺激情景——评估——情绪。

同一刺激情景,由于对它的评估不同,会产生不同的情绪反应。

阿诺德认为,情绪的产生是大脑皮层和皮下组织协同活动的结果,大脑皮层的兴奋是情绪行为的最重要的条件。

她提出情绪产生的理论模式是:作为引起情绪的外界刺激作用于感受器,产生神经冲动,通过内导神经上送至丘脑,在更换神经元后,再送到大脑皮层,在大脑皮层上刺激情景得到评估,形成一种特殊的态度(如恐惧及逃避、愤怒及攻击等)。

这种态度通过外导神经将皮层的冲动传至丘脑的交感神经,将兴奋发放到血管或内脏,所产生的变化使其获得感觉。

这种从外周来的反馈信息,在大脑皮层中被估价,使纯粹的认识经验转化为被感受到的情绪。

这就是“评定——兴奋”学说。

(二)沙赫特的两因素情绪理论20世纪60年代初,美国心理学家沙赫特(S.Schachter)和辛格(J.Singer)提出,对于特定的情绪来说,有两个因素是必不可少的。

学前⼉童情绪的发展——幼⼉情绪情感发展的⼀般特点学前⼉童情绪的发展之幼⼉情绪情感发展的⼀般特点这⼀考点在教师招聘考试中是考试中经常会涉及的问题。

这⼀部分的知识内容需要在理解的基础上进⾏识记。

这部分的内容⼀般不仅会以选择题、判断题等客观题的形式考察⼤家,还会出现材料题等主观题。

今天我们为⼤家准备了与此相关的知识内容,希望⼤家能够灵活备考。

考情分析:常考考点,选择题、判断题、材料题等形式考察。

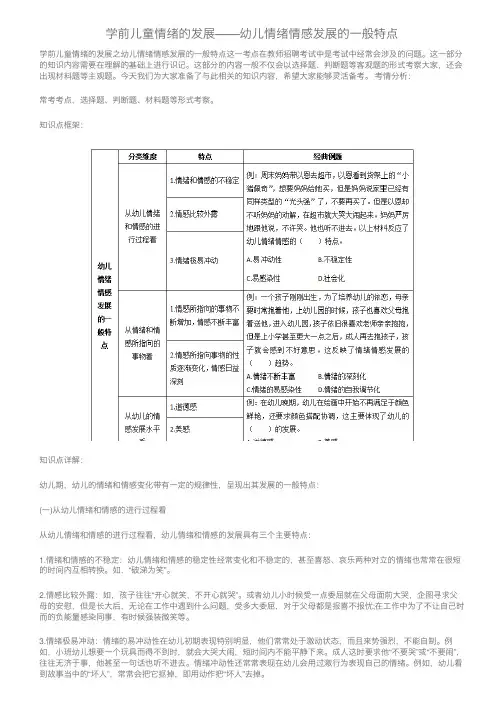

知识点框架:知识点详解:幼⼉期,幼⼉的情绪和情感变化带有⼀定的规律性,呈现出其发展的⼀般特点:(⼀)从幼⼉情绪和情感的进⾏过程看从幼⼉情绪和情感的进⾏过程看,幼⼉情绪和情感的发展具有三个主要特点:1.情绪和情感的不稳定:幼⼉情绪和情感的稳定性经常变化和不稳定的,甚⾄喜怒、哀乐两种对⽴的情绪也常常在很短的时间内互相转换。

如,“破涕为笑”。

2.情感⽐较外露:如,孩⼦往往“开⼼就笑,不开⼼就哭”。

或者幼⼉⼩时候受⼀点委屈就在⽗母⾯前⼤哭,企图寻求⽗母的安慰,但是长⼤后,⽆论在⼯作中遇到什么问题,受多⼤委屈,对于⽗母都是报喜不报忧;在⼯作中为了不让⾃⼰时⽽的负能量感染同事,有时候强装微笑等。

3.情绪极易冲动:情绪的易冲动性在幼⼉初期表现特别明显,他们常常处于激动状态,⽽且来势强烈,不能⾃制。

例如,⼩班幼⼉想要⼀个玩具⽽得不到时,就会⼤哭⼤闹,短时间内不能平静下来。

成⼈这时要求他“不要哭”或“不要闹”,往往⽆济于事,他甚⾄⼀句话也听不进去。

情绪冲动性还常常表现在幼⼉会⽤过激⾏为表现⾃⼰的情绪。

例如,幼⼉看到故事当中的“坏⼈”,常常会把它抠掉,即⽤动作把“坏⼈”去掉。

(⼆)从情绪和情感所指向的事物看从情绪和情感所指向的事物看,幼⼉情绪和情感的发展具有两个明显的特点:1.情感所指向的事物不断增加,情感不断丰富:如,随着知识经验的积累,⼉童情感的分化逐渐精细、准确。

以笑为例,⼤班⼉童除去微笑、⼤笑外,还会羞涩的笑、偷笑、嘲笑、苦笑等。

【2020幼儿教师资格证】情绪与情感的发展重点笔记第二节幼儿情绪与情感的发展一、幼儿情绪的发生和分化★★★(一)原始的情绪反应1.本能的情绪反应观察和研究普遍表明,儿童出生后就有情绪。

初生的婴儿即可有情绪反应,如新生儿或哭,或安静,或四肢舞动等,可以称为原始的情绪反应。

经过多年的研究,现在人们普遍倾向认为,原始的、基本的情绪是进化来的,是不学就会的,天生的。

儿童先天就有情绪反应。

这种情绪反应与生理需要是否得到满足有直接关系。

2.原始情绪的种类行为主义的创始人华生根据对医院500多名婴儿的观察,提出了新生儿有三种主要情绪,即怕、怒和爱。

华生还详细描述了这些情绪的原因和表现。

(1)怕华生认为新生婴儿的怕是由于大声和失持引起的。

当婴儿安静地躺着时,在其头部附近敲击钢条,会立即引起他的惊跳,肌肉猛缩,继之以哭;当身体突然失去支持,或身体下面的毯子被人猛抖,婴儿会发抖、大哭、呼吸急促、双手乱抓。

(2)怒怒是由于限制儿童运动引起的。

例如,用毯子把孩子紧紧地裹住,不准其活动,婴儿会发怒,他会把身体挺直,或手脚乱蹬。

(3)爱爱由抚摸、轻拍或触及身体敏感区域产生。

例如,抚摸孩子的皮肤,或是柔和地轻拍他,会使婴儿安静,产生一种广泛的松弛反应,或是展开手指、脚趾。

多数心理学家认为,原始的情绪反应是笼统的,还没有分化。

有些人认为新生儿的原始情绪只能区分为愉快和不愉快,所谓愉快,仅是“不是不愉快”的表现而已。

(二)情绪的分化婴儿情绪的发展表现为情绪的逐渐分化,初生婴儿的情绪是笼统的:不分化的,1岁后逐渐分化,两岁左右已出现各种情绪。

1.布里奇斯的情绪分化理论加拿大心理学家布里奇斯的情绪分化理论是最有代表性的理论。

他认为:初生婴儿只有未分化的一般性的激动,表现为皱眉和哭的反应;3个月时分化为快乐、痛苦两种情绪;6个月时,痛苦又进一步分化为愤怒、厌恶、害怕三种情绪;12个月时,快乐情绪又分化出高兴和喜爱;l8个月时,分化出喜悦与妒忌。

人的情绪发展趋势人的情绪发展趋势是一个复杂的过程,受到个体内部因素和外部环境的相互作用所影响。

在人的一生中,情绪可能经历多个阶段和变化,从婴幼儿期、青春期、成年期到老年期,每个阶段都有其独特的情绪特征和发展趋势。

在婴幼儿期,人的情绪表达主要由基本情绪(如喜怒哀乐)组成。

在这个阶段,婴幼儿的情绪经历由高度依赖和被照顾的状态逐渐向自我意识和独立性发展。

他们逐渐学会通过面部表情、身体语言和声音来表达自己的感受和需求。

在这个阶段,关键的发展任务是建立安全的依恋关系和情感连接,对于婴幼儿来说,稳定、亲密和温暖的关系是构建积极情绪出发点的基础。

在青春期,人的情绪开始面临更多个体化和复杂性。

这个阶段,青少年在身体和心理上都经历了巨大的变化,他们的情绪会有更多的波动和矛盾。

他们可能会面临自尊心的挑战、自我认同的探索以及社交关系的改变等问题,这些因素会对他们的情绪产生较大的影响。

此时,青少年需要学会处理情绪,建立自我认同和自我调节的能力,以适应身心发展的需要。

进入成年期后,人们的情绪也会经历一系列的变化。

在这个阶段,个体中的责任感、自我控制和自主决策能力逐渐增强,情绪表达也更加成熟和理性。

成年期的情绪发展与社会角色和责任的变化密切相关,例如工作、婚姻、生育等生活事件会对个体的情绪产生重要的影响。

成年期人们的情绪通常更加稳定和成熟,但仍然会面临各种挑战,如工作压力、家庭问题和个人目标的追求等。

在这个阶段,人们需要学会情绪管理和调节,以维持积极的情绪状态。

随着年龄的增长,人们进入老年期,情绪发展也呈现出不同的趋势。

老年期人们会面临身体功能的下降、行动能力的减退以及社会角色和身份的转变等问题,这些因素可能引起情绪上的不稳定和负面情绪的增加。

然而,老年期也是生活经验丰富、智慧和心理成熟的阶段,一些研究表明老年人在情绪经验上可能更加积极和满意。

在这个阶段,老年人需要学会接受和适应生活的变化,寻找积极的情绪支持和应对策略,保持良好的心理健康。

学前儿童情绪的发展规律学前儿童情绪的发展对于儿童的身心健康和认知发展都有着重要的影响。

以下是学前儿童情绪发展的几个主要规律。

一、情绪的分化在学前阶段,孩子的情绪开始逐渐分化,出现了更多的情绪表达。

起初,他们只会表达基本的情绪,如快乐、悲伤、愤怒等。

随着年龄的增长,他们开始能够表达更为复杂的情绪,如自豪、羞愧、爱等。

这种情绪的分化使得孩子能够更好地理解自己的感受,并与他人进行更复杂的情感交流。

二、情绪的社会化学前儿童的情绪社会化也是一个重要的发展规律。

在这个阶段,孩子开始意识到他人的存在和情感,并开始理解社会规范和行为准则。

他们开始学会控制自己的情绪,以便更好地适应社会环境。

此外,孩子也开始学会分享自己的情感,与他人建立情感联系,并更好地处理人际关系。

三、情绪的自我调节在学前阶段,孩子的自我调节能力也开始发展。

他们开始能够控制自己的情绪反应,以便更好地应对压力和挑战。

例如,当遇到困难时,孩子能够冷静下来,想出解决问题的方法,而不是一味地哭闹或发脾气。

这种自我调节能力有助于孩子更好地适应环境,增强心理韧性。

四、情绪的表达与控制在学前阶段,孩子逐渐学会了如何适当地表达自己的情绪。

他们开始能够用语言来描述自己的感受,而不是仅仅通过行为来表达。

此外,孩子也逐渐学会了控制自己的情绪表达,以便更好地与他人交流和相处。

这种情绪的表达和控制能力有助于孩子建立更好的人际关系,增强社会适应能力。

总之,学前儿童情绪的发展是一个复杂的过程,涉及到情绪的分化、情绪的社会化、自我调节和表达与控制等方面。

了解这些发展规律有助于更好地理解孩子的情感需求和行为表现,为他们的健康成长提供更好的支持和引导。

了解幼儿的情绪发展幼儿时期是情绪发展的关键时期,对于幼儿情绪的了解和引导对他们的成长和学习具有重要意义。

本文将从幼儿情绪发展的特点、影响因素以及教育者的角色等方面展开讨论。

一、幼儿情绪发展的特点幼儿时期的情绪发展呈现出以下几个特点:1. 表达方式简单:由于幼儿的语言和思维发展尚未成熟,他们往往通过表情、行为和身体语言等简单直接的方式来表达情绪。

2. 情绪反应强烈:幼儿的情绪体验较为强烈,容易出现情绪反应的波动,如高兴、悲伤、愤怒等。

这主要是因为幼儿情绪体验的直接性和活跃性比较高。

3. 情绪变化频繁:由于幼儿的情绪系统尚未完全发育,他们的情绪状态常常在短时间内发生变化,表现出跳跃性和不稳定性。

4. 情绪与认知密切相关:幼儿的情绪和认知发展相互依赖、相互促进。

通过情感经验的积累和情绪的体验,幼儿可以逐渐认知并理解情绪,从而实现情绪的调节和管理。

二、影响幼儿情绪发展的因素幼儿情绪发展受到多种因素的影响,包括个体差异、家庭环境、社交经验以及教育者等。

以下是一些重要的因素:1. 个体差异:不同幼儿在情绪发展方面存在个体差异,有些幼儿更容易情绪激动,而有些则较为内敛。

了解和尊重个体差异有助于更好地引导幼儿情绪的发展。

2. 家庭环境:家庭是幼儿情绪发展的重要影响因素。

和谐稳定的家庭环境、父母的情绪表达方式和教育方式等将对幼儿的情绪发展产生积极影响。

3. 社交经验:幼儿与家庭成员、同伴和其他成人之间的交往体验对于情绪发展具有重要作用。

积极的社交经验有助于幼儿学会情绪交流和情绪管理的基本技巧。

4. 教育者:作为教育者,我们在幼儿的情绪发展中扮演着重要角色。

我们应该以身作则,积极引导和教育幼儿适当表达情绪、理解情绪和调节情绪的能力。

三、教育者的角色教育者在幼儿情绪发展中发挥着重要作用,以下是一些教育者应具备的角色和技巧:1. 观察者和了解者:教育者需要通过仔细观察和了解幼儿的表情、行为和身体语言等,来了解他们的情绪状态和情绪需求。

儿童情绪的发展趋势主要有三个方面:社会化、丰富和深刻化、自我调节化。

(1)情绪的社会化。

儿童最初出现的情绪反应是与生理需要相联系的。

以后,情绪逐渐分化和发展,与脑的成熟和肌肉运动的分化有密切关系。

同时与社会性需要和社会性适应有关系。

首先,情绪中的社会性交往的成分不断增加。

例如,非社会性的微笑逐渐减少,而社交微笑则大为增加。

其次,引起情绪反应的社会性动因不断增加。

最后,情绪表达的社会化。

情绪表达方式包括面部表情、肢体语言(手势和动作)以及言语表情。

(2)情绪的丰富和深刻化。

从情绪所指向的事物来看,其发展趋势是越来越丰富和深刻。

(3)情绪的自我调节化。

从情绪情感的进行过程看,其发展趋势是越来越受自我意识的支配。

随着年龄的增长,幼儿对情绪情感过程的自我调节越来越加强。

主要表现在:首先,情绪的冲动性逐渐减少。

其次,情绪的稳定性逐渐提高。

最后,情绪从外露到内隐。

第一节小学生情绪的发展及其特点一、情绪与情感从严格意义上来讲,情绪和情感是不同的。

人类的情感现象,即广义上的情感,是人对事物的一种不同与认识过程的反映形式,是指通过体验,对客观事物与人的主观需要之间的关系和事物与主观预期之间的关系的反映。

它是一个复杂的体系,具有过程、状态、内容、性质等不同的侧面,可分为情绪、情感和情操。

情绪是最基本的情感现象,它代表着感情性反映的过程。

它是和有机体的生物需要相联系的体验形式,所以是不学就会的,并常具有高度的紧张性。

当有机体的某种需要获得满足时,则会产生积极的情绪体验,如愉快、喜悦等;反之,则会产生消极的情绪体验,如焦虑、愤怒等。

情绪是人类和动物所共有的一种反映形式,具有外显性和即时性,常随情况的变化而变化。

情绪有许多种类,人类最原始的四种情绪就是愉快、愤怒、恐惧和悲哀。

情感是广义情感中的一种,是较高级的情感现象,它侧重于情感现象的内容方面。

情感与人的基本社会性需要相联系,所以并不是与生俱有的。

情感也是多种类的,但具体可分为两类:与自我评价有关的情感,如害羞、骄傲、谦虚等;与他人有关的情感,如爱、恨等。

相较于情绪而言,情感具有一定的内隐性和稳定性。

情操是最高级的情感现象,它与人的高级的社会性需要相联系,如与人交往中产生的友谊感、与遵守法规法则有关的道德感、与精神文化需要相联系的美感及理智感。

情操发生得较晚,为人类所特有,是个体发展到社会化进程的一定阶段才产生的。

情操比情感具有更稳定和含蓄的特点,它是情绪概括化的结果。

然而,以上情绪、情感与情操的划分只是相对的,实际上它们是统一的整体,是一种心理活动过程的不同侧面。

在个体心理活动过程中,情绪与情感都起着重要的作用。

情绪与情感对个体的行为既有促进作用,也会产生干扰作用。

一定的情绪、情感往往是激励人的活动,提高人的活动效率的动力因素之一。

如果一个人缺乏热情,表现冷漠,就不可能全身心地投入到所从事的活动中去,也难以取得好成绩。