近代美国人眼中的中国形象

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:1

外国人对中国刻板印象的例子(一)外国人对中国的刻板印象引言外国人对中国常常存在一些刻板印象,这些印象可能源自历史、文化和媒体等多方面因素。

虽然这些印象不一定准确,但它们却对外国人理解中国产生了一定的影响。

误解一:中国是一个封闭的国家•外国人常常认为中国是一个封闭的国家,与世隔绝。

这种印象可能源自中国历史上的长城和闭关锁国政策。

•实际上,中国在过去几十年经历了快速的开放与改革,成为全球最大的贸易国之一。

如今,中国是世界许多国家的最重要合作伙伴之一。

误解二:中国所有人都是一样的•一些外国人常常将中国人视为一个单一的集体,认为他们的思维、行为和价值观都是相同的。

这种印象可能源自中国庞大的人口和主流文化的传播。

•实际上,中国是一个多元化的国家,包括56个不同民族和各种各样的地域文化。

中国人的思维方式和价值观存在一定差异,因此不能一概而论。

误解三:中国是一个贫穷落后的国家•外国人有时候会认为中国是一个贫穷落后的国家,这种印象可能源自中国发展的艰辛和发展中的一些贫困地区存在。

•实际上,中国在经济发展方面取得了巨大的成就,已经成为世界上第二大经济体。

中国的城市化进程和基础建设发展迅速,在一些大城市,人民生活水平已经达到或接近发达国家水平。

误解四:中国人只吃米饭•一些外国人可能认为中国人只吃米饭,这种印象可能源自中国饮食文化中的大米的重要性。

•实际上,中国饮食文化非常丰富多样,各个地区都有自己独特的风味和菜肴。

除了米饭,面食、馒头、饺子等也是中国人常见的主食。

误解五:中国人不讲卫生•外国人有时会认为中国人不讲卫生,这种印象可能源自一些中国公共场所的卫生状况。

•实际上,中国人的卫生观念与世界上其他地方的人一样,亦有讲究。

近年来,中国政府加大了对卫生环境的改善力度,改善措施已经取得了一定的成效。

结论外国人对中国的刻板印象虽然存在,但并不一定准确。

只有通过亲身了解和深入交流,才能真正理解和认识中国。

希望随着中外交流的不断加强,外国人对中国的刻板印象能够逐渐被打破。

美国英语文学中的中国形象解读一、不同时期美国文学作品中的中国形象。

(一)19世纪至20世纪间美国文学中的中国形象;在美国文学中,出现中国形象的文学作品最早是在19世纪时期,中国以本土华人劳工的形象出现在他们的作品当中。

这一时期的作品大多对中国形象进行了丑化和抹黑。

19世纪至20世纪间,中国形象一直以负面为主。

主要原因为1848年加州发现金矿,其后大量的中国人进入加州做劳动力,但由于美国人的种族歧视已经根深蒂固和排华运动正在进行等多种原因,中国形象被严重黑化。

比如有作者的文学作品中出现华人劳工形象,对其描述为使用阴谋诡计和没有时间观念的中国佬。

(二)20世纪以后美国文学中的中国形象;在美国文学作品中如此黑化与不堪的中国形象直到20世纪左右开始得到改善,中国的形象在美国以及世界发生了变化。

19世纪末20世纪初,第一次世界大战刚刚结束,世界人民对战争产生了巨大的恐惧,西方人民的优越感和自信心被严重打击。

此时美国作家为了安抚战争给人们带来的创伤,试图从神秘的东方和中国文化中寻找希望。

比如,在1925年厄尔.比格斯创作了一系列的侦探类小说,而小说中的主人公正是一名中国人,该主人公被赋予了聪明睿智、正义凛然和幽默风趣等特质。

该系列书出版后,得到了较为不错的反馈和美国人民的喜爱。

20世纪七八十年代之后,随着中国经济的快速发展,综合实力的快速增强,一部分美国作者怀着傲慢与偏见的态度,再次抹黑中国形象。

但其中,也有客观全面描写中国形象的美国作家。

他们在作品中,客观描述中国在改革开放之后,经济水平快速提高,科学技术水平也不断发展,综合国力不断增强,因此整体的国际地位也得到了显著的提高。

彼得海斯勒是美国文学界的代表,他深入中国生活了数十年,对中国有较多的接触与深入的研究,他的作品所描述的中国也较为客观与全面。

他笔中的中国既有善良团结和包容的一面,但也存在排外和消极的一面。

二、不同类型美国文学中的中国形象。

美国文学有大量不同类型的文学作品,其中包括诗歌、游记以及戏剧,在这些文学作品中都出现表现中国形象的描述。

美国人眼里中国人的十大特点

钱是上帝美国人,尔虞诈勾心斗角;性方面非常开放,无家庭观念冷漠。

以下述十个特点,美人眼里的中国:省吃俭用穿土气,人人争想当劳模。

这是华人老一辈,如今个个把钱夺。

裸官家属谋私利,花钱犹似雪花落。

在美喜欢房地产,顺手就赚一楼廓;掏出现金使人跳,大肆铺张与挥霍。

人人是烹调能手,餐馆当厨不会饿;人参必用高丽产,酱油要买日本货。

官员是国家干部,千里挑一当主角;千元与总统照相,吹虚己为宾上座。

扎堆来美国混居,爱钱胜过爱老婆;多挣美金寄回家,劳苦打工养老婆。

爱穿同样的衣服,穿戴与权力结合;新人爱日本款式,气质尤是学韩国。

讲关系不信法律,宪法经常修改作;样样关系通党政,钱色把官员贿赂。

美人咽不下这气,党派官员无人磨。

华人读书为利禄,儒家千年熏陶着;原当律师与医生,勤苦奋斗拿位学。

讲情义也讲信誉,美人讲法无信用;华人借钱有借还,美人借钱还不着。

夫妻关系效牢靠,搁浅有名无实壳;穷人取亲不容易,夫妻关系情义合。

家庭是精神动力,过苦日子也凑合;感情支持根所在,山盟海誓唱主角!。

西方对中国的刻板印象

中国古代女性永远白脸。

《花木兰》的首支预告片中,木兰被带去相亲的情节中,刘亦菲和郑佩佩的脸以白粉打底,配以浓重的红黄大色块的妆容,有点类似脸谱,被网民吐槽“无法接受”“像日本艺妓”。

其实,在好莱坞电影《末代皇帝》中,也有相同的情节。

有一个片段是溥仪在睡梦中被接到了皇宫,醒来后发现面前瘫坐在龙椅上的慈禧。

导演贝托鲁奇为了表现慈禧对溥仪造成的心理阴影,在电影中,慈禧皇太后的脸也被涂上了又厚又白的铅粉颜料,凸显了人物的可怕。

李小龙打开好莱坞大门后,中国功夫就深深地烙印在了老外的脑海里,以致于在很长一段时间内,外国人以为中国人个个都是武林高手。

中国人无论走到哪里,貌似都会给人一种好学勤奋的印象,甚至在好莱坞影视剧中,典型的华尔街金融天才都是美国名校数学系毕业的戴着眼镜的中国人。

摄影师是二代移民,父母完全不会英文,全家只有他一个人是生下来的时候就在美国了。

他上学后注意到很奇特的一件事,大家有不会的数学题都愿意找他,他一问,美国人说:你长得很像数学很好的样子。

说起中国人对于热水的热爱,真是说好几天都说不完,从小就知道,肚子疼了喝热水,脑袋疼了喝热水,感冒了喝热水,月经那天亲戚来了男

朋友还是让你喝热水……而出过国的同学应该都有过类似的经历:每当你问外国服务员要一杯温水时,他们总是一脸无辜的这样看着你。

中国国际形象的演变过程以及今后的努力方向ﻪ西方人对中国印象的描述,在不同的历史阶段和不同的国家,不尽相同,甚至存在显著差别。

西方心目中的中国形象是在历史演变过程中形成的,代表着不同的西方价值观念。

从历史上看,在文化交流的过程中,西方视野里的中国形象经历了一个漫长的演变过程。

在漫长的历史中,中国始终是西方的一面镜子,透过这面镜子西方看到的不仅是充满异国风味的梦境,而且也看到自己的影像。

世界著名的意大利旅行家马可·波罗曾经于13世纪来到蒙古统治下的中国,在中国为官和游历17年。

《马可·波罗游记》中描绘了中国发达的工商业,繁华热闹的市集,宏伟壮观的都城,完善方便的交通,普遍流通的纸币。

对我国古代的印刷术、火药、指南针等举世闻名的发明均有不少记载。

这部游记传达出的中国文化是高度文明、和平而繁荣的。

尽管《马可·波罗游记》对这个“世界之冠”的国家充满故弄玄虚的溢美之词,但却是第一次向西方定格了中国的“国际形象”。

书中的内容,使每一个读过《马可·波罗游记》的人都无限神往。

马可·波罗笔下天堂一般的中国一直在后世作家中延续,如英国的曼德维尔爵士在《曼德维尔游记》中描绘的中国仍是一个神奇瑰丽的国度,国土广大,统治严明,拥有无数的金银财宝。

是世界上最强大的君主等。

这些描述激起了欧洲人对中国文明与财富的倾慕,最终引发了新航路和新大陆的发现。

ﻪﻭ十七到十八世纪。

来华耶稣会士的报道进而吸引了西方。

中华文化的精神和繁荣社会连同其精美器物一道引起西方人的浓厚兴趣。

他们用景仰的口吻在著述里讲到,中国人非常重视教育,孩子从幼年开始接受教育。

成年人凭好文章获得官职,以政绩得到升迁。

这与实行贵族世袭制的欧洲形成鲜明的对比。

孔夫子是最有智慧和道德的人,他的儒教治国使得中国繁荣富庶。

安定开明,是其他国家效仿的典范。

伏尔泰在《哲学通讯》、《风俗论》等著作中常以钦慕的口吻谈到中国文化、孔子学说、中国人的道德与智慧,称中华民族是“全世界最聪明、最礼貌的一个民族”。

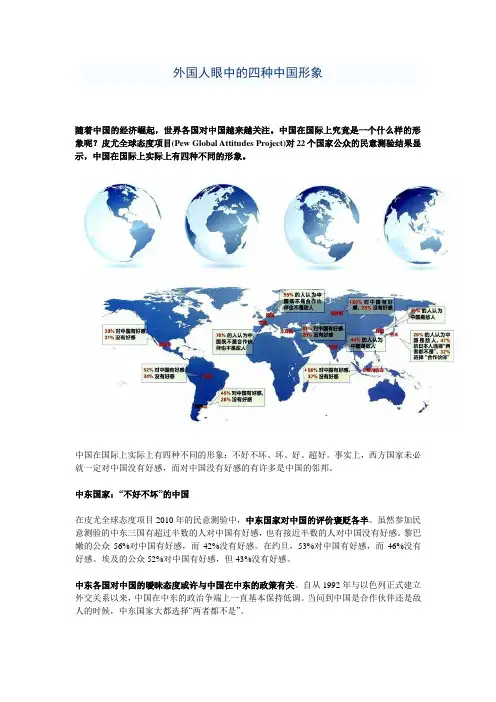

外国人眼中的四种中国形象随着中国的经济崛起,世界各国对中国越来越关注。

中国在国际上究竟是一个什么样的形象呢?皮尤全球态度项目(Pew Global Attitudes Project)对22个国家公众的民意测验结果显示,中国在国际上实际上有四种不同的形象。

中国在国际上实际上有四种不同的形象:不好不坏、坏、好、超好。

事实上,西方国家未必就一定对中国没有好感,而对中国没有好感的有许多是中国的邻邦。

中东国家:“不好不坏”的中国在皮尤全球态度项目2010年的民意测验中,中东国家对中国的评价褒贬各半。

虽然参加民意测验的中东三国有超过半数的人对中国有好感,也有接近半数的人对中国没有好感。

黎巴嫩的公众56%对中国有好感,而42%没有好感。

在约旦,53%对中国有好感,而46%没有好感。

埃及的公众52%对中国有好感,但43%没有好感。

中东各国对中国的暧昧态度或许与中国在中东的政策有关。

自从1992年与以色列正式建立外交关系以来,中国在中东的政治争端上一直基本保持低调。

当问到中国是合作伙伴还是敌人的时候,中东国家大都选择“两者都不是”。

当然,在“合作伙伴”和“敌人”之间,中东国家更倾向于把中国当作是“合作伙伴”而不是“敌人”。

在埃及,28%的公众认为中国是合作伙伴,15%认为中国是敌人。

在黎巴嫩,认为中国是合作伙伴的占35%,认为中国是敌人的占10%。

在约旦,47%的公众认为中国是合作伙伴,13%认为中国是敌人。

中东国家对中国经济崛起的态度与对中国军事崛起的态度截然相反。

大多数人欢迎中国的经济崛起,但对中国的军事崛起普遍表示担忧。

埃及和黎巴嫩人中认为中国的经济强大对他们国家是一件好事的都占54%,而约旦人有71%持有类似观点。

但三国都有超过半数的人认为中国的军事强大对他们本国是件坏事。

具体说来,这样的人在埃及占55%,在约旦占56%,在黎巴嫩占59%。

在中东地区,埃及对中国的态度值得注意。

埃及不仅是一个中东国家,也是一个非洲和阿拉伯国家。

外国人对中国刻板印象的例子

外国人对中国刻板印象的例子如下:

1. 龙:许多外国人认为中国是一个古老的国家,因此对中国的龙文化印象深刻。

龙被视为中国文化中最重要的动物之一,它在中国文化中具有神秘、尊贵和神圣的意义。

许多外国人认为中国龙是一种神秘的、不可思议的生物,它们通常被描绘为巨大的、强壮的、彩色的和多角的。

2. 中餐:许多外国人认为中国是美食之国,他们对中餐印象深刻。

中餐有许多种类,从传统的面条、饺子、烤鸭到火锅、串串香等等。

许多外国人认为中餐非常美味,而且有许多不同的口味和香料。

3. 封建制度:许多外国人对中国的封建制度印象深刻。

中国古代实行封建制度,土地被分成不同的等级,贵族和皇室享有特权。

封建制度在中国的历史中持续了很长时间,并对中国文化和社会产生了深远的影响。

4. 长城:许多外国人对中国的长城印象深刻。

长城是中国最著名的古代建筑之一,它是世界上最长的城墙,用来保护中国北方的边界。

长城有许多不同的用途,包括军事防御、贸易和交流等。

5. 武术:许多外国人对中国的武术文化印象深刻。

中国武术是一种古老的体育运动,它通常由一系列的动作和姿势组成,强调身体的灵活性和协调性。

武术在许多外国人眼中是一种神秘和不可思议的文化,它们通常被描绘为快速、敏捷和有力的。

这些刻板印象可能有些过时或不准确,但它们反映了一些外国人对中国的认知和印象。

当然,随着中国的崛起和发展,越来越多的外国人开始了解和欣赏中国的文化、艺术和美食等等。

美国人看待中国人的态度是怎么样的美国人在对待中国人的看法之中,是印象好还是印象不好。

而在很多报道之中,美国人所眼中的中国人都是不文明的,而且在公共场所都是喜欢大声说话,对此美国人怎样看中国人到底如何?下面是小编分享的美国人怎么看中国人,一起来看看吧。

美国人怎么看中国人其实有色人种在欧美,也就是在白种人眼里是饱受歧视的。

这种歧视是骨子里的,因为他们天生就会有一种优越感,觉得自己在经济,政治,文化教育,科学,艺术....很多方面,就连人种都比我们优越。

以前中国人在美国是相当受歧视的,现在随着中国经济发展、综合国力提升,就好多了。

美国人怎么看中国人和中国美国《华尔街日报》网日前编译《Market Watch》14日文章,题为《一个美国人眼中的中国人》。

文章摘编如下:文章说,在这里(中国),“美国”是一个充斥着分析与批评的话题,正如“中国”在美国一样。

人民币汇率和贸易关系这类话题会激起强烈的情绪反应,因为它们关乎经济增长、投资潜力和国家荣誉。

相比回答其他跟中美关系没多大关联的问题,谈论这些话题需要在政治上更加圆熟。

不管是投资、经商还是辩论,同中国打交道都需要相互尊重:──很多中国人觉得,对政府政策的批评就是对他们人格的批评。

虽然我们经常大声批评自己的政府,但中国人认为,中国是一个包含他们自身在内的统一整体。

外人对中国的批评,事实上就是对中国人民、中华文明的不尊重。

一定要和他们保持和谐。

讨论冲突话题的时候,要就事论事、以理服人。

其实不管对方是哪个国家,这样做都没有坏处。

──他们对我们的了解,甚于我们对他们的了解。

我们的衣服和科技产品是中国制造的,但我们了解中国的渠道仅限于新闻报道。

他们看我们的电影,追随NBA,在肯德基(KFC)和星巴克(Starbucks)吃喝,开别克(Buik)车,并且在商店里张贴美国演员和运动员的海报。

他们隆重地过圣诞节,只是不履行其中的宗教部分。

美国媒体视角下的中国形象作者:刘琛来源:《对外传播》2012年第06期本文从美国中期选举期间关注的中国话题入手,以胡锦涛主席在解释中国的国际立场时所强调的“和平、发展、合作”等三个主题为框架,对美国媒体视角下的中国国家形象进行分析。

一、中国国家形象中的“和平”主题就“和平”主题而言,近年来美国一直倾向于将中美关系解释为是能够主导21世纪的两大轴心国。

为此,哈佛大学历史学家Niall Ferguson提出了“中美国(Chimerica)”的概念提醒美国要关注并应对中国在世界其他地区扩大影响,例如:与非洲密切联系,将俄罗斯吸收进上海合作组织等。

由此可见,在“战争与和平”的话题上,中国已经是美国一个最主要的对手。

在此次中期大选中,美国想尽快摆脱和解决因伊拉克、阿富汗等战争造成的诸多棘手问题,而且CNN的调查也显示“只有4%的选民把反恐视为头等要务”。

以此为背景,中国被设置成为了影响“世界和平”的焦点。

通过分析美国媒体的报道,可以发现两个值得关注的舆论导向:首先,美国对中国是否会和平崛起持怀疑的态度,认为中国的政治体制与美国不同,甚至是对抗性的,因此中国的崛起更可能地只会导致中美两国的军力竞赛,并最终引发战争。

与美国相比,中国信奉的是超越了“中央集权”的政治“威权”(not just a case of Authoritarian theory ),因此,与中国的竞争是“民主”与“威权”的博弈。

受到这种立场的影响,有些媒体甚至将中国形容为“下一个希特勒愤怒了” (Next Hitler Is Angry)。

其次,从地缘战略的角度解读中国在亚洲的地区形象,指出亚洲国家面临的一个共同威胁(one challenge)是中国在海陆的崛起( the rise of China on land and sea) 。

一方面,美国媒体指出现在已经不能再依据冷战时期的思维认识亚洲了,当下的“中东”、“南亚”、“东南亚”和“东亚”已经是一个单一的(single)、有机的(organic)统一体(continuum);另一方面,发展中的亚洲大国的政治制度与文化信仰不仅不同于中国,而且致力于维护自身的独特性,这一点在印度体现得格外明显。

老美眼中的中国是怎样的?听完美国人的说法,真的是没有想

到!

美国人眼中的中国是特别强大的。

1、国土辽阔,资源相对丰富。

中国拥有居世界第三位的广阔国土,不但陆上土地风光秀丽且地势也易守难攻。

资源也很丰富,以煤、稀土为代表的15种矿产储量居世界一二位。

石油居第六位,天燃气居第八位。

水资源居第六位,森林居第六位,草地居第二位。

再加近三百万平方公里的海洋资源,可以说祖先留给我们的资源真的很丰富。

2、人口够多且国民智商很高,受教育度较高。

不久前,英国一研究报告表明,东亚三国人种智商很高,排名居世界前列,都高过白人。

除了犹太人,国人应能排第二位。

而国民智商高则是一个民族成功的基础。

3、经济实力较强大。

经几十年的奋斗,中国GDP已是世界第二(PPP第一)。

外汇储备第一,第一工业国,富豪数第二,世界五百强第二,

第一专利国,第一科技论文产出国,外贸第一,军费第二,武器出口第三。

名人对中国的赞美中国作为一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家,吸引了许多世界各地的名人。

这些名人对中国的赞美不仅体现了中国的独特魅力,也展示了对中国的深刻理解和认同。

下面就让我们来看看一些名人对中国的赞美。

一、巴菲特:“中国的发展速度之快令人瞠目结舌。

”巴菲特是美国知名的投资大亨,他曾多次对中国的经济发展给予高度评价。

他认为中国的发展速度之快是前所未有的,令人瞠目结舌。

中国的快速发展不仅改变了国家的面貌,也为世界经济增长做出了巨大贡献。

二、奥巴马:“中国的文化底蕴令人敬佩。

”奥巴马曾在访华期间对中国的文化底蕴给予了高度赞扬。

他表示,中国的五千年文明史以及其丰富多样的文化遗产令人敬佩。

他还特别提到了中国传统艺术和文学对世界文化的影响,认为这是人类文明宝库中不可或缺的一部分。

三、盖茨:“中国在科技创新领域取得了巨大成就。

”作为微软创始人之一,盖茨对中国在科技创新领域的成就给予了高度认可。

他认为中国的科技创新实力在全球范围内处于领先地位,特别是在人工智能、生物技术和新能源等领域取得了巨大突破。

他对中国的发展前景充满信心,并表示愿意与中国加强科技合作。

四、马云:“中国的创业环境非常有活力。

”阿里巴巴创始人马云对中国的创业环境给予了高度赞赏。

他认为中国的创业环境非常有活力,充满机遇和挑战。

他鼓励年轻人要敢于创新、敢于追梦,相信自己的能力,为中国的创业潮流贡献自己的力量。

五、达尔文:“中国是世界上最大的宝藏库。

”英国科学家达尔文曾对中国的自然资源给予了高度评价。

他认为中国是世界上最大的宝藏库,拥有丰富的矿产资源和珍稀的动植物物种。

他对中国的自然保护工作表示赞赏,并呼吁加强对中国自然资源的保护与研究。

六、爱因斯坦:“中国的教育重视知识与品德的培养。

”爱因斯坦曾对中国的教育制度给予了高度评价。

他认为中国的教育非常重视知识与品德的培养,注重学生全面发展。

他赞扬中国的教育体系培养出了许多优秀的科学家和思想家,为人类社会的进步做出了巨大贡献。

文学评论一、赛珍珠与《大地》赛珍珠是20世纪美国著名的小说家,她一生中创作出了大量以当时中国为背景的优秀作品,其中最具盛名的便是她的“大地三部曲”,这部有着史诗气概的作品为她先后赢得了普利策奖与诺贝尔奖,不仅如此,赛珍珠还积极翻译中国文学作品,她所翻译的《水浒传》成为了学界公认的上佳译本。

赛珍珠在中国生活了近四十年,其对中国的理解与认识可以说超越了当时美国的绝大多数人,也正是因为如此,她在《大地》这部作品中,对中国人形象的塑造并没有受到当时美国本土众多文学作品与新闻媒体的影响(比如布勒特•哈特所塑造的中国工人阿新),而是按照自己心目中对中国农民的看法与认识完成了对王龙等对美国人颇有影响的文学形象,对于西方人对中国的看法起着深远的影响,以至于后来写出《美国的中国形象》的哈罗德•伊罗生在接受采访时也不忘强调《大地》对自己的影响——“我第一次对亚洲的接触是通过赛珍珠。

中国对我来说只是地图上的一个地方,有4亿人口,他们倒扣洗碟盆当帽子戴,坐人力车,用筷子吃米饭。

这些大部分是我在高中时期获得的印象。

后来我读到了《大地》,赛珍珠为我展现了中国人人性的一面……”,直到今天,这部即便算上三部曲也不算厚重的小说依然引起了众多人的讨论。

从小说一开头,王龙结婚那天开始到最后王龙去世那一刻为止,小说中对于所出现的环境都是基于当时中国的社会现状,美国本土那群写着讽刺诗或讽刺小说的作家,靠着一点道听途说甚至直接凭空想象并以此塑造出他们心目中的中国与中国人形象。

而作为整部小说的主人公,王龙更是作者着力塑造的形象,他身上有着勤劳坚韧的可贵品质,也有着喜新厌旧的通病,可见,赛珍珠对王龙的形象并没有做当时美国本土作家常用的戏谑式的脸谱化处理,而是力图使这个人物能够反映出中华民族几千年来的民族性格。

作为小说的题目,土地,始终是贯穿整部小说的重要线索,从王龙出场那一刻起,土地就成为了他永远魂牵梦绕的对象,那一缕朴实的黄色也成为王龙心目中最美的图案。

文学评论·外国文学他者化的中国人——分析布莱特•哈特作品中中国人形象的主要性格特点任程宇 西安外国语大学中国语言文学学院摘 要:在众多的美国文学作品中,有不少以描写中国人形象或记载中国轶事的作品,其中美国作家布莱特•哈特则是较早描写华人形象的美国本土作家之一,哈特对神秘的“他者”中国人形象描绘比较客观且充满了幽默和揶揄的成分。

哈特笔下他者化的中国人形象之所以能让人印象深刻,凭借的不仅是他入木三分的描写,还与那个时代华人与美国淘金热潮的特定时代语境有关。

这使得不论是中国读者还是美国读者都能比较顺利地走进他的作品当中,感受那个时代的浪潮暗涌,从而对“他者”中国人这一概念得出不一样的认知和感受。

关键词:布莱特•哈特;华人叙事;“他者”形象;异教徒作者简介:任程宇(1995.10-),男,汉族,陕西咸阳人,西安外国语大学中国语言文学学院2013级汉语言文学专业。

[中图分类号]:I106 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2018)-09-116-03布莱特哈特是美国著名的描写西部生活的短篇小说作家,也是美国文学史上较早描写华人形象的本土作家,他创作过很多描写华人的作品,例如《异教徒李顽》、《异教徒中国佬》等著名作品。

这些作品中哈特均通过自己对美国华人的认识和理解,着重分析了中国人的外貌、语言、习俗,并加以自己的观点解读,由此反映当时美国华人在罗罗大众心中的一种境遇和状态。

哈特对神秘的“他者”中国人的描绘涵盖着一种奇特的心理,这种“他者”中国人或神秘莫测,或狡狯诡诈,或悲悯可怜。

无论如何,他借助幽默含蓄的方式,对当时美国特殊大环境下西部白人对华人的种族主义言行和华人所遭受的各种迫害及歧视侮辱表达出了强烈的嘲讽和极深切的同情,让我们能从他的作品中感知到19世纪甚嚣尘上的美国华人的一种固态和动态的“他者”形象。

下面就让我们一同走进哈特眼中这些异教徒的华人之中,囿于历史文化语境和作家本人生活经历下所衍生出的有些夸张、浮虚甚至偏见的色彩之中,体会两种不同文化冲突之下的境遇,结合其中的中国人形象,提炼具体内容,探究体会在哈特眼中中国人表现出的这三种具体的特质形象。

老外评价中国近代屈辱史

对中国近代的屈辱史,不同老外可能会有不同的评价。

有些人会感到震惊和愤怒,认为西方列强对中国的侵略和不公平对待是无耻的,是中国历史上的耻辱。

他们可能会对中国人民的抵抗精神和努力感到钦佩和敬意。

另一方面,一些老外可能对中国近代的屈辱史感到无知或漠不关心。

因为中国近代历史与西方国家的历史有着明显的差异,许多国际学校的历史课程并没有深入讨论中国近代的屈辱史,所以对于这段历史的了解可能有限。

还有一些老外可能持有相对客观的立场,他们会承认中国近代的屈辱史是一个重要的历史时期,对中国人民的自尊心和国家认同感产生了深远影响。

他们可能会认为,这段历史对于理解中国人民对外国干涉和侵略的反应以及中国现代化进程的困难是至关重要的。

总之,老外对中国近代的屈辱史的评价因人而异,取决于他们的知识、立场和背景。

有些人可能对此感到震惊和愤怒,有些人可能对此感到无知或漠不关心,而另一些人可能持有客观的立场。

14基金课题基金项目:本论文为重庆市社会科学规划培育项目“美国华人研究的主题内容和范式变迁(1990—2016)”成果,项目编号:2016PY;四川外国语大学研究生科研创新项目“美国华人研究理论范式变迁(1990—2016)”成果,项目编号:SISUYZ201601美国媒体眼中的华人形象及其成因(1820—1948)程 玲(四川外国语大学 研究生院,重庆 400031)摘 要:本文旨在通过美国媒体眼中早期华人移民形象、排华法案颁发前的中国劳工形象、二战前后《时代》等刊物关注的华人形象,来揭示美国媒体报道的内容虽然有一定的客观性,但建立在此内容上的美国的华人形象未必是正确、真实、全面的,美国社会对华人的偏见以及美国自身利益主导其对近代华人形象的塑造。

关键词:美国媒体;华人形象;成因中图分类号:G212 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2020)11-0014-03一、引言美国的中国观察者通过在报刊上发表有关居留美国的华人的情况和遥远的中国发生的事情,在美国政府和民众心中塑造了一个绝大多数美国人无法亲身经历的中国形象。

美国的中国形象构建影响了美国对华的政治决策。

本文聚焦1820—1948年,综述美国媒体报道的早期华人移民形象、排华法案颁发前后的中国劳工形象、二战前后《时代》等刊物对华人的刻意美化,揭示美国媒体在报道中国形象时虽有一定的客观性,但建立在此信息上的美国的华人形象未必是正确、真实、全面的,美国社会对华人的偏见以及美国自身利益主导其对近代华人形象的塑造。

二、美国媒体笔下的华人形象(1820—1948)(一)美国早期华人正面形象(1820—1848)早期美国华人的异域风貌填补了美国社会的好奇心,美国媒体呈现正面的华人形象。

1848年以前,在美的华人星星寥寥,仅几十人。

其中引起媒体轰动的有中泰混血的连体兄弟昂和昌以及到美国的第一位华人女性梅阿芳。

1829年到达美国的连体兄弟昂和昌虽来自泰国,但他们的父亲是华人,母亲也是中泰后代。