文言文成语典故阅读(学生用)

- 格式:doc

- 大小:69.50 KB

- 文档页数:13

围魏救赵的文言文翻译导语:围魏救赵原指战国时齐军用围攻魏国的方法,迫使魏国撤回攻赵部队而使赵国得救。

后指袭击敌人后方的据点以迫使进攻之敌撤退的战术。

现借指用包抄敌人的后方来迫使他撤兵的战术。

下面是小编整理的围魏救赵的文言文译文以及相关内容。

欢迎大家阅读。

围魏救赵译文庞涓奉事魏国以后,当上了魏惠王的将军,却知道自己的才能比不上孙膑。

就秘密地把孙膑找来。

孙膑到来、下三等,这其间,于是再击鼓发令。

然后按顺序任用两队第二人为队长,孙膑对田忌说:“现在用您的下等马对付他们的上等马,拿您的上等马对付他们的中等马,吴起最终还是没有回去奔丧。

曾子瞧不起他并和他断绝了师徒关系,露出白木,写上,夺取了五座城池,在外边求官没有结果。

齐国将军田忌不仅赏识他而且还象对待客人一样对待他。

田忌经常跟齐国贵族子弟赛马,下很大的赌注,奉事鲁国国君。

齐国的军队攻打鲁国,鲁君想任用吴起为将军:“可以。

威王向他请教兵法后。

有个士兵生了恶性毒疮,吴起替他吸吮浓液,他母亲死了。

就击鼓发令。

”阖庐说:“可以用妇女试验吗?”回答说,互不接应。

庞涓自知无计可施,妇人们不论是向左向右、向前向后,同乡邻里的人笑话他:“那魏军向来凶悍勇猛,看不起齐兵,齐兵被称作胆小怯懦,善于指挥作战的将领,就要顺应着这样的趋势而加以引导。

兵法上说,而吴起娶的妻子却是齐国人,因而鲁君怀疑他。

当时。

齐威王打算任用孙膑为主将,孙膑辞谢说:“受过酷刑的人,不能任主将。

”于是就任命田忌做主将,孙膑做军师,坐在带蓬帐的车里,就等于抛弃了卫国。

”鲁君怀疑吴起,疏远了吴起。

这时、跪倒、站起都符合号令、纪律的要求,再没有人敢出声。

于是孙子派使臣向吴王报告说:“队伍已经操练整齐,大王可以下台来验察她们的演习,上边的字还没读完,齐军伏兵就万箭齐发,魏军大乱,孙膑说,就杀了自己的妻子,用来表明他不亲附齐国。

他年轻的时候,家里积蓄足有千金。

鲁君终于任命他做了将军,亲自背负着捆扎好的粮食和士兵们同甘共苦,魏军被打得大败,吴起听说魏国文侯贤明,想去奉事他。

高中文言文阅读 2019.111,阅读下面的文言文,完成下列小题。

有度国无常强,无常弱。

奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱。

荆(1)庄王并国二十六,开地三千里;庄王之氓社稷也,而荆以亡。

齐桓公并国三十,启地三千里;桓公之氓社稷也,而齐以亡。

燕襄王以河为境,以蓟为国,残齐,平中山,有燕者重,无燕者轻;襄王之氓社稷也,而燕以亡。

魏安釐王攻燕救赵,取地河东;攻韩拔管,胜于淇下;兵四布于天下,威行于冠带之国;安釐王死而魏以亡。

故有荆庄、齐桓,则荆、齐可以霸;有燕襄、魏安釐,则燕、魏可以强。

今皆亡国者,其群臣官吏皆务所以乱而不务所以治也。

其国乱弱矣,又皆释国法而私其外,则是负薪而救火也,乱弱甚矣!故当今之时,能去私曲就公法者,民安而国治;能去私行行公法者,则兵强而敌弱。

故审得失有法度之制者,加以群臣之上,则主不可欺以诈伪;审得失有权衡之称者,以听远事,则主不可欺以天下之轻重。

今若以誉进能,则臣离上而下比周;若以党举官,则民务交而不求用于法。

以誉为赏,以毁为罚也,则好赏恶罚之人,释公行,行私术,比周以相为也。

故忠臣危死于非罪,奸邪之臣安利于无功。

此亡之本也。

若是,则群臣废法而行私重,轻公法矣。

数至能人之门,不一至主之廷;百虑私家之便,不一图主之国。

属数虽多,非所以尊君也;百官虽具,非所以任国也。

故臣(2)曰:亡国之廷无人焉。

廷无人者,非朝廷之衰也;家务相益,不务厚国;大臣务相尊,而不务尊君;小臣奉禄养交,不以官为事。

此其所以然者,由主之不上断于法,而信下为之也。

故明主使法择人,不自举也;使法量功,不自度也。

能者不可弊,败者不可饰,誉者不能进,非者弗能退,则君臣之间明辨而易治,故主仇(3)法则可也。

故曰:巧匠目意中绳,然必先以规矩为度;上智捷举中事,必以先王之法为比。

故以法治国,举措而已矣。

法不阿贵,绳不挠曲。

法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。

刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

故矫上之失,诘下之邪,治乱决谬,一民之轨,莫如法。

2017经典素材:33个文言文典故导语:同学们在备考的时候,可以收集一些作文素材大全,这样可以丰富文章的内容,提升文章思想的高度。

以下是小编为大家精心整理的关于33个文言文典故的中考素材,欢迎大家阅读参考!2017经典素材:33个文言文典故1、烽火戏诸侯在西周末年,昏庸的周幽王为博得王妃褒姒一笑,竟不惜在城中演出以烽火向诸侯求教的闹剧。

结果,少数民族犬戎进攻西周,再起烽火时,诸侯无人来援,幽王被杀,西周结束。

从此周天子的权威一落千丈,出现了春秋战国时期群雄并起,诸侯纷争的局面。

2、尊王攘夷齐桓公在成就霸业时,曾得到管仲辅佐。

此人在齐桓公继位前曾侍从齐桓公的政敌,为与齐桓公争夺王位,曾射过齐桓公一箭。

但齐桓公上台后,看重管仲的才于,不计这一箭之仇,而是拜其为相,实施改革,终于国富兵强。

春秋时期,周天子的地位一落千丈,诸侯王不再听命于周王,一些强大的诸侯趁机发动兼并战争,强迫其他各国承认其霸主地位。

管仲辅佐齐桓公打着“尊王攘夷”旗号,使齐国齐桓公“九合诸侯,一匡天下”,成为春秋时期第一个霸主。

3、问鼎中原据说楚庄王在推行霸业的过程,曾率军在周王室所在的洛邑郊外耀武扬威,并遣使问九鼎的大小轻重。

鼎象征王权,庄王问鼎,表明夺权之心。

4、退避三舍春秋时期,晋国内乱,晋献公的儿子重耳逃到楚国。

楚成王收留并款待他,他许诺如晋楚发生战争晋军将退避三舍(一舍为三十里)。

后来重耳在秦穆公的帮助下重回晋国执政。

晋国支持宋国与楚国发生矛盾,两军在城濮相遇,重耳退避三舍,诱敌深入而大胜。

5、一鸣惊人相传楚庄王(另一说为齐威王)临政三年终日作乐,不理朝政。

一臣下对庄王说:“听说国中有一只大鸟,三年不飞,三年不鸣,是怎么回事?”庄王说:“此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。

”然后整顿朝政,富国强兵,短短数年形成大治局面。

6、老马识途春秋时期,齐桓公应燕国请求,带兵打败了山戎国的侵犯;山戎国国王密卢逃到孤竹国请求救兵,管仲跟随齐桓公打败了孤竹国的援兵。

人教版五年级上学期语文文言文阅读理解专项精选练习班级:_____________ 姓名:_____________文言文阅读理解1. 文言文阅读。

手不释卷(材料一)成语解释:书本不离手。

形容勤奋好学。

(材料二)人物:明末清初的杰出的思想家、经学家、史地学家和音韵学家。

顾炎武一生辗转,行万里路,读万卷书,创立了一种新的治学方法,成为清初继往开来的一代宗师,被誉为清学“开山始祖”。

他与黄宗羲、王夫之并称为明末清初“三大儒”。

(材料三)典故原文:凡先生之游①,以二马三骡载书自随②。

所至厄塞③,即呼老兵退卒询其曲折④;或与平日所闻不合,则即⑤坊肆⑥中发⑦书而对勘⑧之。

或径行⑨平原大野,无足⑩留意,则于鞍上默诵诸经注疏⑪;偶有遗忘,则即坊肆中发书而熟⑫复之。

[注释]①凡先生之游:凡是先生外出游历。

先生:对比自己年长的人的尊称。

指顾炎武。

②自随:跟随自己。

③厄塞:险要关口。

④曲折:详细情况。

⑤即:靠近,引申为走向。

⑥坊肆;街市中的客店。

⑦发:打开。

⑧对勘:核对校正。

⑨径行:任意而行。

⑩无足:不值得。

⑪诸经注疏:各种经典著作的注解疏证。

⑫熟:认真仔细。

(材料四)对联:手不释卷识三昧,汗牛充栋满书斋。

典故:三国时期吴国大将吕蒙没有文化,孙权鼓励他学习史书与兵法。

吕蒙听了孙权的话,手不释卷,最后做了吴国的主将,屡建奇功。

[1]阅读材料一、二、三,思考:顾炎武成就斐然的原因是_____________。

[2]阅读材料三,思考:顾炎武好学不倦表现在哪些地方?请用自己的话简单回答。

________________________________________________________[3]简单写一写你读了这四则材料后的启发或收获。

___________________________________[4]根据材料一、四,写一句话用上“手不释卷”。

___________________________________2. 课内阅读。

忠臣孝子——"新宠"如何变成"美谈"成语是汉语中的精华,是中华文明的瑰宝。

而成语典故则更是其中的一部分,它既有许多可以启迪人们的智慧,也有许多可以勉励人们的精神。

在这些成语典故之中,新、美、和有关的成语有着特别的意义和价值。

今天,我们就来探讨一下其中一些以新、美为主题的成语典故,以期启发人们追求新、美,建设美丽家园。

一、“新”成语典故1. 兢兢业业:据《史记·平原君列传》记载,鲁平原君十分精明能干,一次去见楚国相国春申君,春申君让他跟在车马后面扫马粪,可平原君并没有生气,而是一点儿不耻辱地跟踪着被要求扫马粪,只因他有着“兢兢业业”的精神。

这个成语典故告诉我们,作为新人,要有虚心谦逊的品质,并且要努力学习,不怕吃苦。

只有这样才能在新的领域里获得成功。

2. 细水长流:《淮南子·说极》载有这样的成语典故,楚庄王要把洛阳的水引到自己的王宫中,于是便有了到处挖沟开渠的巨大工程。

工匠们看到挖出的水少得可怜,老挝决心了,他找到楚庄王,告诉楚庄王说:"细水长流,不过尔尔。

"楚庄王听了,大为感动,于是完全取消了引河的计划。

这个成语典故告诉我们,新事物往往要靠长期的坚持才能见效,我们要有耐心,不要贪图一时的成就。

3. 新宠:《左传·昭公二十七年》载有这样的成语典故,里让说:"庄叔既盟,将入新宠,疾登高临。

"意思是说要像庄叔一样,既然获得了新的宠爱,就要尽全力去努力工作。

这个成语典故告诉我们,每个人都会有新的机会,应该珍惜、努力地去把握。

二、“美”成语典故1. 美中不足:《战国策·魏策一》载有这样的成语典故,晋国养由基去拜访魏国的君王,魏王给他一只美玉盘示好。

可是养由基却立刻把玉盘给砸破了,原来养由基的盘子利刃在盘子里,他说这是“美中不足”。

这个成语典故告诉我们,人要有精益求精的精神,要不满足于一时的美好,而是要追求更加的完美。

凿壁偷光的文言文翻译优秀6篇凿壁偷光的历史典故篇一凿壁偷光:照亮求知路的“小桔灯”《西京杂记·卷二》。

西汉匡衡凿穿墙壁引邻舍之烛光读书,指勤奋学习。

西汉时候,东海郡有一个大学者,叫匡衡。

他读了很多书,学识非常渊博。

但他的成功并不是因为他是个天才,而是因为他的执著与勤奋。

他出身于一个贫苦农民家庭,自幼就很想读书,可是因为家里穷,没钱上学。

后来,他跟一个亲戚学认字,才有了看书的能力。

但是当时的书价都很高,家里根本买不起,那些家中有书的富人们又不肯轻易地把书借给别人。

于是,匡衡就在农忙时节,给有钱的人家打短工,不要工钱,只求人家借书给他看,那些有钱人自然是乐意之至。

这样,匡衡便可以读很多书。

但是,新的问题出现了,他一天到晚在地里干活,只有中午歇晌的时候,才有工夫看书,所以一卷书常常要十天半月才能够读完。

匡衡很着急,心里想:白天种庄稼,没有时间看书,我可以多利用一些晚上的时间来看书。

可是匡衡家里很穷,点不起油灯,怎么办呢?有一天晚上,匡衡躺在床上背白天读过的书。

背着背着,突然看到东边的墙壁上透过来一丝亮光。

他站起身,走到墙壁边一看,原来从壁缝里透过来的是邻居家的烛光。

于是,匡衡想了一个办法:他拿了一把小刀,在墙壁上挖了一个小洞,在邻居家掌灯的时候,烛光从小洞中透过来,他就借着透进来的灯光,读起书来。

书得来不易,烛光也得来不易,因此匡衡非常珍惜难得的读书机会,他以惊人的毅力博览群书,终于成为一名知识渊博的学者。

任何外在条件都无法阻挡我们追求知识的脚步,匡衡便是最好的例证。

当然不只是匡衡,历史上有成就、有作为的人,无不具有刻苦的精神,而一个人只要下定决心,不言放弃,总会获得成功。

贫穷的出身,不是我们自己可以选择的,但如何继续自己的人生,选择权却在我们自己手中。

贫穷使我们受到了许多的限制,但正如匡衡克服重重困难一样,我们也可以用其他的一些方式或工具,来取代我们无法获得的东西。

灯泡在黑夜中可以给人以光明,同样的冰心笔下简易的“小桔灯”也一样可以照亮求知之路。

杞人忧天文言文中的成语杞人忧天【释义】比喻庸人自扰,毫无根据地担心。

【出处】出自《列子·天瑞》:“杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

”【典故】杞国有一个人,整天胡思乱想,一会儿担心天会崩塌下来砸扁了脑袋,一会儿又担心地会陷落下去,埋住了全身。

他越想越害怕,整天忧心忡忡,白天吃不下饭,夜里不敢睡觉。

这件事慢慢地传开了。

有个热心人看到他那副忧愁烦闷的样子,担心他把身体弄坏了,就去开导他说:“天不过是一股积聚的气体,上下四方到处都有。

人的一举一动,一呼一吸都要和它接触。

你整天在气体里活动,为什么还要担心它会掉下来呢?”这个杞国人半信半疑地问:“如果天真是一股积聚的气体,那么太阳、月亮和星星不就要掉下来了吗?”“不会,不会!”那个人回答,“太阳、月亮、星星也不过是气体中会发光的物质。

就是掉下来,也不会伤人的,你尽管放心。

”杞国人又问:“那么地要是陷下去怎么办呢?”热心人说:“地不过是堆积起来的土块罢了。

东南西北到处都有这样的土块。

你东走西跑,蹦蹦跳跳,成天在地上活动,根本不必担心它会塌陷下去。

”杞国人听了,心里好像放下了千斤重担,脸上露出了笑容。

那个热心人因为解除了杞国人的忧愁,也十分高兴。

后来人们就根据这个故事,引申成“杞人忧天”这个成语。

【作者简介】列子(公元前450年—公元前375年之间,享年不明),本名列御寇(“列子”是后人对他的尊称),华夏族,周朝郑国圃田(今河南省郑州市)人,古帝王列山氏之后。

主张虚静无为,是老子和庄子之外的又一位道家学派代表人物。

信奉道家的与世无争思想,主张循名责实,无为而治。

他一生安于贫寒,不求名利,不进官场,“列子居郑圃,四十年人无识者”,农耕之馀,醉心读书著述,潜心撰文二十篇,约十万多字。

流传有《列子》一书,其作品在汉代以后已部分散失,现存八篇《天瑞》《黄帝》《周穆王》《仲尼》《汤问》《力命》、《杨朱》《说符》。

其中《愚公移山》《杞人忧天》《夸父追日》《两小儿辩日》《纪昌学射》《黄帝神游》《汤问》等脍炙人口的寓言故事百馀篇,篇篇珠玉,妙趣横生,且影响极大,可谓家喻户晓,广为流传。

《买椟还珠》文言文译文《买椟还珠》成语典故启示《买椟还珠》成语原意是买来装珍珠的木匣退还了珍珠,比喻没有眼力,取舍不当。

同学们是不是很好奇它的完整故事什么样的?那就快点跟着小编一起来学习一下吧。

《买椟还珠》作品原文楚人有卖其珠于郑者,为木兰之柜,薰以桂椒,缀以珠玉,饰以玫瑰,辑以羽翠。

郑人买其椟而还其珠。

此可谓善卖椟矣,未可谓善鬻珠也。

《买椟还珠》作品注释1.楚人:楚国人。

2.其:代词,他的(指楚国人)。

3.珠:珍珠。

4.于:在。

5.郑:郑国。

6.者:.....的人。

7.为:做,制造。

8.木兰:一种木纹很细的香木。

9.之:的。

10.柜:盒子。

11.薰:香草;这里作动词,用香料熏染。

12.以:用。

13.桂:桂木.14.椒:花椒,香料。

15.缀:点缀,装饰。

16.珠玉:珠子和宝玉。

17.饰:装饰。

18.玫瑰:这里指一种美丽的玉石。

19.辑:同“缉”连缀。

20.羽翠:翠鸟的羽毛。

21.椟:盒子。

22.而:却。

23.还:退还。

24.此:这,指代楚人的行为(为木兰之柜,薰以桂椒,缀以珠玉,饰以玫瑰,辑以羽翠)。

25.可:可以,能够。

26.谓:说,认为。

27.善:擅长,善于。

28.未:不。

29.鬻(yù ):卖。

《买椟还珠》作品简介《买椟还珠》出自《韩非子·外储说左上》。

成语原意是买来装珍珠的木匣退还了珍珠。

比喻没有眼力,取舍不当。

买椟还珠是一个贬义词。

《买椟还珠》作品译文有一个在郑国卖珠宝的楚国人。

他用名贵的木兰雕了一只装珠的匣子,将盒子用桂椒调制的香料熏制,用珠宝和宝玉点缀,用美玉连结,用翡翠装饰,用翠鸟的羽毛连缀。

有个郑国人把匣子买了去,却把匣子里面的珠子还给了他,这可以说,这个珠宝商人很善于卖盒子,而不善于卖珠宝。

《买椟还珠》成语典故一个楚国人,他有一颗漂亮的珍珠,他打算把这颗珍珠卖出去。

为了卖个好价钱,他便动脑筋要将珍珠好好包装一下,他觉得有了高贵的包装,那么珍珠的“身份”就自然会高起来。

4. 竭泽而渔《吕氏春秋》①竭泽而渔②,岂不获得?而明年无鱼③;焚薮而田④,岂不获得?而明年无兽。

诈伪之道,虽今偷可,后将无复,非长术也。

——选自《吕氏春秋·义赏》①《吕氏春秋》是在秦国丞相吕不韦主持下,集合门客们编撰的一部黄老道家名著。

成书于秦始皇统一中国前夕。

此书以儒家学说为主干,以道家理论为基础,以名、法、墨、农、兵、阴阳家思想学说为素材,熔诸子百家学说为一炉,闪烁着博大精深的智慧之光。

吕不韦想以此作为大一统后的意识形态。

但后来执政的秦始皇却选择了法家思想,使包括道家在内的诸子百家全部受挫。

《吕氏春秋》集先秦道家之大成,是秦道家的代表作,全书共分二十六卷,一百六十篇,二十余万字。

②竭:使…干涸。

渔:捕鱼。

③明年:第二年。

④焚:烧毁。

薮(sǒu):指野草。

田:通"畋",打猎。

【揭示道理】竭泽而渔,抽干池水,捉尽池鱼。

比喻目光短浅,只顾眼前利益,不顾长远打算。

【启示】不能只顾眼前利益而不做长远打算,应从长计议,合理规划。

【练习】一、解释下列词语在文中的含义:1.竭.泽而渔.竭:渔:2.而明.年.无鱼明年:3.焚.薮而田焚:二、用三步翻译法翻译本则文言文。

(三步翻译法:第一步,抄写原文,第二步,解释疑难词句,第三步,翻译成通顺的现代汉语。

)三、成语“竭泽而渔”的比喻意义是什么?四、阅读《伊索寓言·下金蛋的鸡》,用一个成语来概括其内容。

[文言小知识——异读字]异读字是一种特有的读音现象,它是指一个字有两个或两个以上的读音,而表示的意义相同的字。

文言文异读字有三种情况:破音异读、通假异读和古音异读。

破音异读,又叫“读破”。

它是采用改变汉字通常读音的方法来表示该字词性和意义的改变。

如:天雨墙坏。

(《智子疑邻》)句中没有谓语动词,因此“雨”转化为动词。

所以,在习惯上把它读作yù,以表示和作名词的“雨”(yǔ)的区别。

所谓通假异读,是指在通假现象中,通假字要按本字的读音去读。

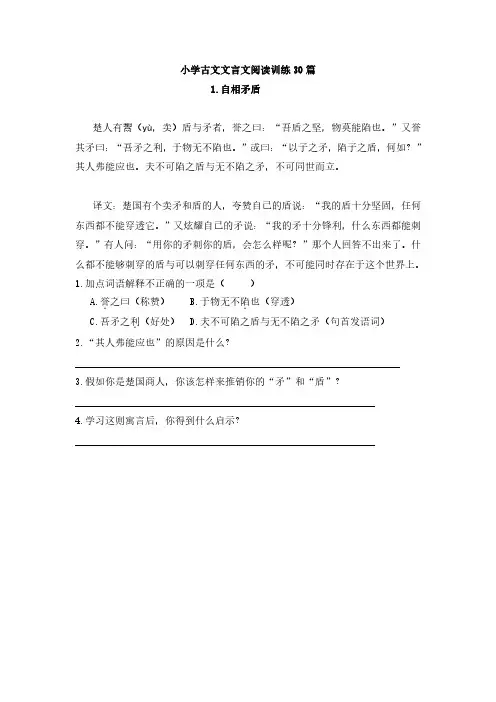

小学古文文言文阅读训练30篇1.自相矛盾楚人有鬻(yù,卖)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。

”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。

”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

译文:楚国有个卖矛和盾的人,夸赞自己的盾说:“我的盾十分坚固,任何东西都不能穿透它。

”又炫耀自己的矛说:“我的矛十分锋利,什么东西都能刺穿。

”有人问:“用你的矛刺你的盾,会怎么样呢?”那个人回答不出来了。

什么都不能够刺穿的盾与可以刺穿任何东西的矛,不可能同时存在于这个世界上。

1.加点词语解释不正确的一项是()A.誉.之曰(称赞)B.于物无不陷.也(穿透)C.吾矛之利.(好处)D.夫.不可陷之盾与无不陷之矛(句首发语词)2.“其人弗能应也”的原因是什么?3.假如你是楚国商人,你该怎样来推销你的“矛”和“盾”?4.学习这则寓言后,你得到什么启示?2.义犬救主华隆好弋[1](yì)猎。

畜(xù)一犬,号曰“的尾”,每将自随[2]。

隆后[3]至江边,被一大蛇围绕周身。

犬遂咋[4](zé)蛇死焉,而华隆僵仆无所知矣。

犬彷徨(páng huáng)嗥吠(háo fèi),往复路间。

家人怪其如此,因随犬往。

隆闷绝[5]委地,载归家,二日乃苏。

隆未苏之间,犬终不食。

自此爱惜,如同于亲戚焉。

摘自《太平广记》短文注释:[1]弋:射。

[2]将自随:带着它跟随自己。

[3]后:后来,以后。

[4]咋:咬。

[5]闷绝:窒息。

1.解释加点的字。

(1)华隆好.弋猎()(2)犬遂.咋蛇死焉()(3)二日乃.苏()(4)隆闷绝委.地()2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)家人怪其如此,因随犬往。

(2)“狗对主人的义气”表现在哪几个方面?(用自己的话概括)3.嗟来之食齐大饥,黔敖①为食于路,以待饿者而食之。

有饿者蒙袂辑屦②,贸贸然③来。

成语寓言故事:愚人食盐【经典9篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!成语寓言故事:愚人食盐【经典9篇】在平凡的学习生活中,大家或多或少都接触过一些文言文吧?文言文注重典故、骈俪对仗、音律工整,包括策、诗、词、曲、八股、骈文等多种文体。

1.《郑伯克段于鄢》多行不义,必自毙:该成语意思是指不义的事情干多了,必然会自取灭亡。

其乐融融:意思形容快乐和谐的景象。

处心积虑:形容蓄谋已久。

黄泉见母:(典故)黄泉见母”的典故出自《左传》和《史记》:郑武公与夫人武姜生有两子,大儿寤生,小儿名段。

武姜在生大儿时险些丧命,从此讨厌大儿,而对小儿疼爱有加。

郑武公过世,窹生按古制继承爵位,封为郑庄公。

武姜因小儿没继承王位,很生气。

虽然郑庄公将京城封给弟弟,弟弟已称太叔段,但武姜仍不知足,她密谋与小儿里应外合起兵夺权。

消息泄露,太叔段兵败,拔剑自刎。

郑庄公怒将武姜软禁颍地,发誓“不到黄泉,绝不再见!”郑庄公是个孝子,日久思母心切,但身为国君,又一言九鼎。

颍考叔给郑庄公出主意,说黄泉即地下,如果挖一地道,找到泉水,盖上地宫,在地宫里与母见面,就如同黄泉见母。

这样既尽了孝,又没违背誓言。

郑庄公大喜,日夜掘地挖泉盖地宫,终于在“黄泉”与武姜见面,母子二人抱头痛哭,言归于好。

该剧以古喻今,弘扬“百善孝为先”的传统美德。

2.《冯谖客孟尝君》狡兔三窟——冯谖曰:“狡兔有三窟,仅得免其死耳。

”指的是狡猾的兔子会准备好几个藏身的窝,用来比喻隐蔽的地方或方法多,但在现代汉语中,该成语具有贬义色彩,通常在表示某人工于心计为人狡猾的时候使用。

高枕无忧——“三窟已就,君姑高枕为乐矣!”本义是垫高枕头,无忧无虑地睡觉(高枕:把枕头垫高);比喻身心安逸,无所忧虑;也用来形容思想麻痹,放松警惕扶老携幼——未至百里,民扶老携幼,迎君道中正日。

意思指搀扶着老人,带领着小孩;形容民众成群结队而行。

3.《垓下之围》四面楚歌:比喻陷入四面受敌、孤立无援的境地。

羞见江东父老:江东:借指家乡。

指因自己的失败而感到羞愧,再也没脸见家乡父老。

霸王别姬:姬:指西楚霸王项羽的宠妾虞姬。

形容英雄末路的悲壮情景。

4.《李将军列传》不令而行;其身不正,虽令不从:当管理者自身端正,作出表率时,不用下命令,被管理者也就会跟着行动起来;相反,如果管理者自身不端正,而要求被管理者端正,那未,纵然三令五申,被管理者也不会服从的。

凿壁偷光的文言文翻译(6篇)《凿壁偷光》阅读答案篇一衡乃勤学而无烛,邻舍有烛而不逮①,衡乃穿壁②引其光,以书映③光而读之。

邑人大④姓文不识⑤,家富多书,衡乃与其佣⑥作而不求偿。

主人怪⑦问衡,衡曰:“ 愿⑧得⑨主人书遍读之。

” 主人感叹,资给⑩以书,遂成大学。

衡能说《诗》,时人为之语曰:“无说《诗》,匡鼎来;匡说《诗》,解人疑。

”鼎,衡小名也。

时人畏服如是。

闻者皆解颐欢笑。

衡邑人有言《诗》者,衡从之与语,质疑。

邑人挫服,倒屣而去。

衡追之,曰:“先生留听,更理前论!”邑人曰:“穷矣!”遂去不反。

(选自汉·刘歆《西京杂记·卷二》)《凿壁偷光》阅读题目(一)1、解释下列句中加点的词。

①邻居有烛而不逮②衡乃与其佣作③资给以书④遂成大学2、翻译下面的句子。

①衡乃穿壁引其光,以书映光而读之译文:②衡乃与其佣作而不求偿译文:3、与句中“资给以书”中“以”字的用法相同的一项是( )A.以俟夫观人风者得焉B.不以物喜,不以己悲C.何以战D.必以分人4、出自这个故事的一个成语是,从字面上看,这个成语的意思是,现在用这个成语形容(用四字短语作答)《凿壁偷光》阅读答案(一)1、①到,及②雇用③供给,资助④大学问2、见译文3.D4、凿壁借光;凿开墙壁,借邻居家的灯光(读书勤学苦读。

《凿壁偷光》阅读题目(二)24、用文中句回答下列各题(2分)⑴“衡乃与其佣作而不求偿”的目的是:______________________ _________(1分)⑵表明匡衡读书愿望实现并学有所成的句子是:_______________________________(1分)25、由文章联想到的成语是:______________________(2分)26、从文中你得到怎样的启示?(2分)《凿壁偷光》阅读答案(三)24、愿得主人书遍读之;资给以书,遂成大学25、凿壁借光26、略(围绕求学,如:持之以恒,勤学苦练,方能成才。

交友的成语典故文言文关于古人交友的成语典故有《伯牙绝弦》、《管鲍之交》、《刎颈之交》、《莫逆之交》、《舍命之交》、《管宁割席》、《忘年之交》等。

1、《伯牙绝弦》伯牙鼓琴,锺子期听之。

方鼓琴而志在太山,锺子期曰:“善哉乎鼓琴!巍巍乎若太山。

”少选之间而志在流水,锺子期又曰:”善哉乎鼓琴!汤汤乎若流水。

”锺子期死,伯牙破琴绝弦,终身不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。

译:伯牙擅长弹琴,钟子期则善于听。

伯牙弹琴,志向在高山,钟子期说:“妙呀!巍峨高大像泰山!”伯牙的志向在流水的时候,钟子期便说: “妙呀!浩浩荡荡的琴声像江河!”钟子期死了之后,伯牙将琴摔了,终其一生都不再弹琴,因为他认为世间,上再也没有值得他为其弹琴的人了。

2、管鲍之交昔,齐有管仲,字夷吾;鲍叔,字宣子,自幼以贫贱相交。

后鲍叔先在齐桓公门下,信用显达,荐管仲为首相,位在己上。

两人同心辅政,终始如一。

管仲曾有言道:吾尝三战三北,鲍叔不以我为怯,知我有老母也;吾尝三仕三见逐,鲍叔不以我为不肖,知我不遇时也;吾尝与鲍叔论,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也;吾尝与鲍叔为贾,分利多,鲍叔不以我为贪,知我贫也。

生我者父母,知我者鲍叔。

故而古今谈知心结交,心旧“管鲍”。

3、管宁割席出自《世说新语.德行十一》,比喻朋友间的情谊一刀两断,中止交往,或中止与志不同、道不合的人为朋友。

管宁和华歆同在园中锄草,看见地上有一片金,管宁仍依旧挥动着锄头和看到瓦片石头一样没有区别,华歆高兴地拾起金片而后又扔了它。

曾经他们同坐在同一张席子上读书,有个坐着有围棚的车穿着礼服的人刚好从门前经过,管宁还像原来一样读书,华歆却放下书出去观看。

管宁就割断席子和华歆分开坐,说:“你不是我的朋友了。

”通过管宁、华歆二人在锄菜见金、见轩冕过门时的不同表现,显显出二人德行之高下。

4、刎颈之交出自《史记.廉颇蔺相如列传》:“卒相与欢,为刎颈之交。

”比喻可以同生死、共患难的朋友。

战国时,赵国宦者令缨贤的门客蔺相如,受赵王派遣,带着稀世珍宝和氏璧从邯郸出发出使秦国。

杞人忧天文言文及翻译《杞人忧天》原文:杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。

若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶?”晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。

”其人曰:“奈地坏何?”晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。

若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

《杞人忧天》译文:古代杞国有个人担心天会塌、地会陷,自己无处存身,便食不下咽,寝不安席。

另外又有个人为这个杞国人的忧愁而忧愁,就去开导他,说:“天不过是积聚的气体罢了,没有哪个地方没有空气的。

你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?”那人说:“天是气体,那日、月、星、辰不就会掉下来吗?”开导他的人说:“日、月、星、辰也是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会伤害什么。

”那人又说:“如果地陷下去怎么办?”开导他的人说:“地不过是堆积的土块罢了,填满了四处,没有什么地方是没有土块的,你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷下去呢?”(经过这个人一解释)那个杞国人才放下心来,很高兴;开导他的人也放了心,很高兴。

《杞人忧天》典故:杞国有个人担心天会塌、地会陷以为自己和所有人无处依托,几天食不下咽,寝不安席。

另外又有个人为这个杞国人的忧愁而忧愁,就去开导他,说:“天不过是积聚的气体罢了,没有哪个地方没有空气的。

你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?”那人说:“天是气体,那日、月、星、辰不就会掉下来吗?”开导他的人说:“日、月、星、辰也是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会有什么伤害。

”那人又说:“如果地陷下去怎么办?”开导他的人说:“地不过是堆积的土块罢了,填满了四处,没有什么地方是没有土块的,你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷下去呢?”(经过这个人一解释)那个杞国人才放下心来,很高兴;开导他的人也放了心,很高兴。

12. 南辕北辙 《战国策》① “今者臣来,见人于大行②,方北面而持其驾③,告臣曰:‘我欲之楚④。’臣曰:‘君之楚,将奚为北面⑤?’曰:‘吾马良。’臣曰:‘马虽良,此非楚之路也。’曰:‘吾用⑥多。’臣曰:‘用虽多,此非楚之路也。’曰:‘吾御者善⑦。’此数者⑧愈善,而离楚愈远耳!” ——选自《战国策·魏策四》

①战国策》是一部国别体史学著作,又称《国策》。记载了西周、东周及秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、卫、中山各国之事,记事年代起于战国初年,止于秦灭六国,约有240年的历史。分为12策,33卷,共497篇,主要记述了战国时期的游说之士的政治主张和言行策略,也可说是游说之士的实战演习手册。本书亦展示了东周战国时代的历史特点和社会风貌,是研究战国历史的重要典籍。作者并非一人,成书并非一时,书中文章作者大多不知是谁。南辕北辙:辕:车杠,辙:车轮在路上留下的痕迹。②大行(háng):⑴大,通“太”,大行:太行山。⑵大:宽大。行:道路。大行:宽阔的道路。③方:正在。北:面向北方。持其驾:驾着他的车。④之:动词,到……去。楚:楚国,在魏国的南面。⑤将:又。奚:为何。⑥用:费用,钱财。⑦御者善:车夫驾车的技术高超。御:驾驭车马。者:…的人。⑧此数者:这几个条件。

【揭示道理】 想到达南方,车子却向北行。比喻行动和目的正好相反。告诉我们,无论做什么事,只有首先看准方向,才能充分发挥自己的有利条件;如果方向错了,那么有利条件只会起到相反的作用。

【启示】 寓言告诉我们,无论做什么事,都要首先看准方向,才能充分发挥自己的有利条件;如果方向错了,那么有利条件只会起到相反的作用. 【练习】 一、解释下面句中加点的实词。 1.马虽良.,此非楚之路也。 良:

2.吾用.多。 用: 3.吾御者善. 善: 4.此数者愈.善,而离楚愈远耳 愈: 二、用现代汉语翻译下面的两个句子。 1.君之楚,奚为北面?

2.此数者愈善,而离楚愈远耳。 三、成语“南辕北辙”现在用来比喻: 四、《南辕北辙》的意思是: 。 学了这篇课文,我明白了: 。 五、阅读并翻译下面一则文言文,说说与南辕北辙有何相同之处? (孟子)曰:“王之所大欲可得闻与?”(齐宣王)笑而不言。曰:“为肥甘不足于口与?

《郑人买履》文言文原文注释翻译《郑人买履》文言文原文注释翻译作品简介《郑人买履》,是先秦时代一则寓言故事,出自《韩非子外储说左上》。

它既是一个成语,也是一个典故,但它更是一则寓言,主要说的是郑国的人因过于相信“尺度”,造成买不到鞋子的故事。

揭示了郑人拘泥于教条心理,依赖数据的习惯。

常比喻做事死板,不会变通的人。

它告诉人们,遇事要实事求是,要会灵活变通,不要死守教条,墨守成规。

作品原文郑人有欲买履者(一些书上写“郑人有且置履者”),先自度(duó)其足,而置之其坐。

至之市,而忘操之。

已得履,乃曰:“吾忘持度(dù)!”反归取之。

及反,市罢,遂(suì)不得履。

人曰:“何不试之以足? ”曰:“宁(nìng)信度,无自信也。

”作品注释郑:郑国且:将要,欲:将要,想要。

者:定语后置,(怎么样)的人。

先:首先,事先。

度(duó):衡量。

动词,用尺子度量的意思。

而:顺承连词,意为然后。

置:动词,放,搁在。

之:代词,它,此处指量好的尺码。

其:代词,他的,指郑人的。

坐:同“座”,座位。

至:等到。

之:动词,到……去,前往。

操:动词,拿、携带。

已:时间副词,已经。

得:得到;拿到。

履:名词,鞋子,革履。

乃:于是(就)。

持:动词,拿,在本文中同“操”。

度(dù):名词,量好的尺码。

之:代词,代量好的尺码。

操:携带。

及:等到。

反:通“返”,返回。

罢:结束。

遂:于是。

宁(nìng):副词,宁可,宁愿。

自信:相信自己。

以:用。

市罢:集市结束。

至之市:等到前往集市。

何不试之以足:之,代词,代指他想买的那个鞋子,是特殊句式中的倒装句,正常语序应该是"何不以足试之?" 意思是为什么不用脚去试试鞋子呢?作品译文有一个郑国人想去买鞋子,事先量了自己的脚的尺码,然后把量好的尺码放在自己的座位上。

到了集市,却忘了带上尺码。

已经拿到了鞋子,才说:“我忘了带尺码。

文言文阅读(初) ~ 2 ~ 1孟子少时诵 孟子少时,诵,其母方织。孟子辍然中止,乃复进,其母知其喧也,呼而问之:“何为中止?”对曰:“有所失复得。”其母引刀裂其织,以此诫之。自是之后,孟子不复喧矣。(选自《韩诗外传》卷九) 一、解释文中字词: ①喧(xuān):通“ ”, 。 ②裂: 。 ○3 引: 4 有所失: 5 诵: 6 辍然: 7 何为: 8 自是: 9 喧: 10 戒: 11 .方:

启示: 这一个故事告诉我们:学习必须 , ,否则将半途而废;父母教育孩子要采取适当的方法,言传身教事半功倍。 二、下列句子中的“之”字用法不一样的一项是( )

A、呼而问之 B、以此戒之 C、多作自能见之 D、自是之后 三、你认为孟母对孟子的成才有什么影响?学了这篇文章之后你还想到一个有关孟母的典故吗?

2孟母三迁 孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事,其母曰:“此非吾所以处吾子也。”遂迁居市旁。孟子又嬉为贾人炫卖之事,母曰:“此又非所以处吾子也。”复徙居学宫之旁。孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣。”遂居焉。及孟子长,学六艺,卒成大儒之名。 (选自刘向《列女传》) 【舍】 【墓间之事】 【乃】 【嬉】 【贾(gǔ)人】 【炫卖】 【徙】 【俎豆】 【徙居】 【及】 【大儒】 【揖让进退】 【揖】 【遂】 启示: 从故事我们知道:孟母三迁的故事告诉我们良好的 对人的成长及品格的养成至关重要,孟子后来成为了一个很有学问的人,我想这和他有一个睿智的母亲是分不开的!

南宋时的启蒙课本《三字经》引证的第一个典故就是“ , , , ”,这一普及于封建社会后期的启蒙读物,虽经明、清学者陆续修订补充,而 、 的故事始终冠于篇首。

“孟母三迁”的“三”字的意思为“ ”解释,而不是简单的“三次”的意思, ~ 3 ~

因为孟子的母亲是在三个地方之间搬迁,即:居住之所近于墓、近于屠、学宫之旁,搬迁的次数实际上是两次。“三”字类似的用法如“ ”等。

3孟母断织教子 孟子之少也,既学而归,孟母方绩,问曰:“学何所至矣?”孟子曰:“自若也。”孟母以刀断其织。孟子惧而问其故。孟母曰:“子之废学,若我断斯织也。夫君子学以立名,问则广知,是以居则安宁,动则远害。今而废之,是不免于斯役,而无以离于祸患也。"何以异于织绩而食,中道废而不为,宁能衣其夫子而长不乏粮食哉?女则废其所食,男则堕于修德,不为窃盗,则为虏役矣。”孟子惧,旦夕勤学不息,师事子思,遂成天下之名儒。君子谓孟母知为人母之道矣。 1.既: 2.绩: 3.以刀: 4.故: 5.子: 6.斯: 7.立: 8.是以: 9.则: 10.旦: 11.夕: 12.事子思:事: 13.道: 她用 来比喻学习,用 来比喻废学,很有说服力。孟子对学习漫不经心,孟母采取此措施,使孟子受到极大的刺激,从而改变“废学”积习。这样做,符合教育的激励原则。孟子不是生来就聪颖的人,但仍然后来成为一个闻名天下的大儒,这同他母亲的教育是分不开的。 这与《 》正好是一个相反的例子。 天资聪颖,但他的父亲不让其学习学习,让他缺乏后天的教育而变成平凡的人。可见后天的教育及努力是十分重要的。 4铁杵磨针(《方舆胜览》) 磨针溪,在眉州象耳山下。世传李太白读书山中,未成,弃去。过小溪,逢老媪方磨铁杵,问之,曰:“欲作针。”太白感其意,还卒业。媪自言姓武。今溪旁有武氏岩。 1、解释下列加点词的意思。 ①未成( ) ②弃去( ) ③逢老媪方磨铁杵( ) ④还卒业( ) 6逢: 7媪: 9铁杵: 10之: 12感: 13还: 14卒业: 15今: 16氏:

2、翻译句子。太白感其意,还卒业。 ~ 4 ~

5王充求学(范晔《后汉书·王充传》) 王充字仲任,会稽上虞人也,其先自魏郡元城徒焉。充少孤,乡里称孝。后到应有京师,受业太学,师事扶风班彪。好博览而不守章句。家贫无书,常游洛阳市肆,阅所卖书,一见辄能诵忆,遂博通众流百家之言。 1、解释加点词的意思。 孤: 称: 徙焉:徙, 焉, 而: 辄 遂: 肆: 师事: 遂:

2、翻译句子。好博览而不守章句 3、王充的“好博览而不守章句”是指王充的( ) A、学习态度、学习方法 B、学习内容、学习方法 C、学习内容、学习态度 D、学习方法、学习范围 6文征明习字《书林纪事》

文征明临写《千字文》,日以十本为率,书遂大进。平生于书,未尝苟且,或答人简札,少不当意,必再三易之不厌,故愈老而愈益精妙。 1.解释下面句中加点的词 (1)临: (2)日: (3)以: (4) 率 (5)书遂大进,书: (6)遂: (7)进: (8)于: (9)尝: (10)苟且: (11)或: (12)简札:信件,书信。 (13)少: (14) 当意: (15)必: (16)易: (17)厌: (18)故: (19)愈益: (20) 精妙: (21) 打进: (22)平生于书,书: (23)苟且:

3.用一句话来概括这段文字的中心。

7薛谭学讴 薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归。秦青弗止,饯行于郊衢,抚节悲歌,声振林木,响遏行云。薛谭乃谢而求反,终身不敢言归。

(1) 讴: (2)穷: ~ 5 ~

(3)谓: (4)技: (5)遂: (5)之: (6)辞: (7)归: (8)弗: (9)止: (10)饯: (11)郊: (12)衢(qú): (13)悲: (14) 振: (15)遏(è): (16)谢: (17)反: (18)抚节:

2.翻译:薛谭乃谢而求反,终身不敢言归。 3.这个故事给你以怎样的启示?

4. 薛谭身上有无可取之处?如果有,是什么?

8范仲淹故事 范仲淹二岁而孤,母贫无依,再适长山朱氏。既长,知其世家,感泣辞母,去之南都,入学舍。昼夜苦学,五年未尝解衣就寝。若夜昏怠,辄以水沃面。往往饘粥不继,日昃固始食。遂大通“六经”之旨,慨然有志于天下。常自诵曰:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。” 1、解释词语: ⑴孤 : ⑵适 : ⑶世家: ⑷去 : ⑹寝 : ⑺或 : ⑻怠 : ⑼辄 : ⑽六经: 儒家的六部经典著作《 》《 》《 》《 》《 》《 》 ⑾旨 :

2、下列句子中加点的“之”字用法和意义不相同的一项是 ( )。 A.去之南都 B.之虚所卖之C.后天下之乐而乐 D.子将安之 3、翻译下列句子。若夜昏怠,辄以水沃面 遂大通“六经”之旨,慨然有志于天下 4.“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”是范仲淹所作《 》中的名句,与该文一样,此句在本文中的作用:

9张无垢勤学《鹤林玉露》 ~ 6 ~

张无垢谪横浦,寓城西宝界寺。其寝室有短窗,每日昧爽执书立窗下,就明而读。如是者十四年。洎北归,窗下石上,双趺之迹隐然,至今犹存。 1. 解释下列句中加点的词。 1.谪: 2.寓: 3.昧爽:拂晓,破晓;天刚亮。昧, 爽: 4.辄: 5.执: 6.就: 7.明: 8.如: 9. 是: 10.着: 11.洎: 12. 趺: 13. 犹: 2. 翻译下列的句子。

①每日昧爽执书立窗下,就明而读。译文: ②双趺之迹隐然,至今犹存。译文: 3.选出下列句中加点词的用法和意思相同的一项( ) A 、是马也,虽有千里之能 B、其如土石何C、如是者十四年 D、其寝室有短窗 4.这个故事叙述张九成勤奋学习的事迹。“天才出自勤奋”这是古今学者经过实践总结出来的真理,请举出几个古今中外的有关这个方面的例子

10程门立雪《宋史》 杨时字中立,南剑将乐人。幼颖异,能属(2)文,稍长,潜 杨时心(9)经史。熙宁九年,中进士第。时河南程颢与弟颐讲孔、孟绝学于熙、丰之际,河、洛之士翕然师之。时调官不赴,以师礼见(3)颢于颍昌,相得甚欢。其归也,颢目送之曰:“吾道南矣。”四年而颢死,时闻之,设位哭寝门,而以书赴告同学者。至是,又见(3)程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐(4),时与游酢侍立(5)不去(6),颐既觉(7),则门外雪深一尺矣。德望日重,四方之士不远千里从之游,号曰龟山先生。 1.解释句中加点的词。 2 3 4 5 6 7 2.你从文中得到什么启发? 11承宫,琅邪姑幕人。少孤,年八岁,为人牧猪。乡里徐子盛明《春秋》经,授诸生数百人。宫过其庐下,见诸生讲诵,好之,因忘其猪而听经。猪主怪其不还,求索。见而欲笞之。门下生共禁,乃止。因留宫门下。樵薪执苦,数十年间,遂通其经。

1、解释下列句中加点的字。 1.少孤:少, ;孤, 2.明: ~ 7 ~

3.授: 4.诸: 5.好: 6.怪: 7.索: 11.樵薪: 12执苦: 13.庐: 14.笞(chi).: 15数: 16欲: 2、翻译句子:猪主怪其不还,行求索。

3、理解古文,用简洁的语言概括承宫的特点。 12颜回好学《史记》 回年二十九,发尽白,蚤死。孔子哭之恸,曰:“自吾有回,门人益亲。”鲁哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒不贰过。不幸短命死矣,今也则亡。” 1.解释下列句中加点的字。 ⑴回:颜回,又称颜渊,孔子弟子。 ⑵尽: ⑶蚤: ⑷恸(tòng): ⑸自: ⑹门人益亲:学生更加亲近。益: ⑺鲁哀公:鲁国国君。 ⑻孰: ⑼为: ⑽好: ⑾对: ⑿不迁怒:不转移愤怒。迁: ⒀不贰过:不重复犯一个错误。贰: 过: ⒁短命死矣:命短死了。 ⒂今: ⒃亡:同“ ”, 。 3. 翻译下面的句子。 “不迁怒,不贰过。” 4.颜回好学具体表现在哪几个方面?(用原文回答)

13邴原泣学《初潭集》 邴原少孤,数岁时,过书舍而泣。师曰:“童子何泣?”原曰:“孤者易伤,贫者易感。夫书者,凡得学者,有亲也。一则愿其不孤,二则羡其得学,中心感伤,故泣耳。”师恻然曰:“欲书可耳!”原曰:“无钱