答案 语文12月考

- 格式:doc

- 大小:35.06 KB

- 文档页数:3

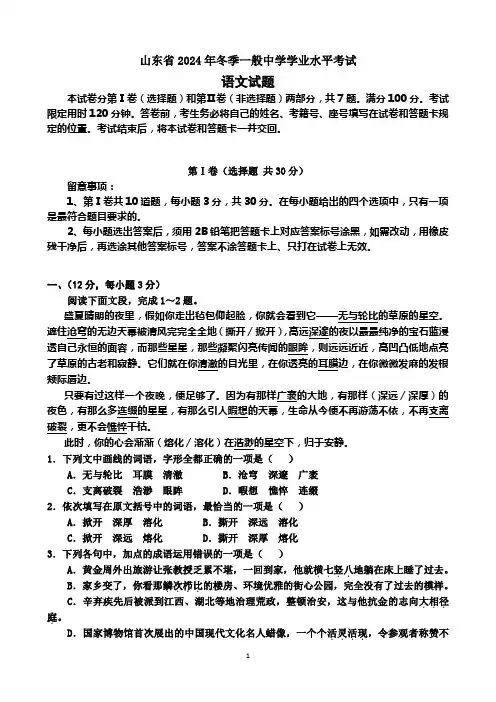

山东省2024年冬季一般中学学业水平考试语文试题本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共7题。

满分100分。

考试限定用时120分钟。

答卷前,考生务必将自己的姓名、考籍号、座号填写在试卷和答题卡规定的位置。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(选择题共30分)留意事项:1、第Ⅰ卷共10道题,每小题3分,共30分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

2、每小题选出答案后,须用2B铅笔把答题卡上对应答案标号涂黑,如需改动,用橡皮残干净后,再选涂其他答案标号,答案不涂答题卡上、只打在试卷上无效。

一、(12分,每小题3分)阅读下面文段,完成1~2题。

盛夏晴朗的夜里,假如你走出毡包仰起脸,你就会看到它——无与轮比的草原的星空。

遮住沧穹的无边天幕被清风完完全全地(撕开/掀开),高远深邃的夜以最最纯净的宝石蓝浸透自己永恒的面容,而那些星星,那些凝聚闪亮传闻的眼眸,则远远近近,高凹凸低地点亮了草原的古老和寂静。

它们就在你清澈的目光里,在你透亮的耳膜边,在你微微发麻的发根颊际唇边。

只要有过这样一个夜晚,便足够了。

因为有那样广袤的大地,有那样(深远/深厚)的夜色,有那么多连缀的星星,有那么引人暇想的天幕,生命从今便不再游荡不依,不再支离破裂,更不会憔悴干枯。

此时,你的心会渐渐(熔化/溶化)在浩渺的星空下,归于安静。

1.下列文中画线的词语,字形全都正确的一项是()A.无与轮比耳膜清澈 B.沧穹深邃广袤C.支离破裂浩渺眼眸 D.暇想憔悴连缀2.依次填写在原文括号中的词语,最恰当的一项是()A.掀开深厚溶化 B.撕开深远溶化C.掀开深远熔化 D.撕开深厚熔化3.下列各句中,加点的成语运用错误的一项是()A.黄金周外出旅游让张教授乏累不堪,一回到家,他就横七竖八....地躺在床上睡了过去。

B.家乡变了,你看那鳞次栉比....的楼房、环境优雅的街心公园,完全没有了过去的模样。

C.辛弃疾先后被派到江西、湖北等地治理荒政,整顿治安,这与他抗金的志向大相径...庭.。

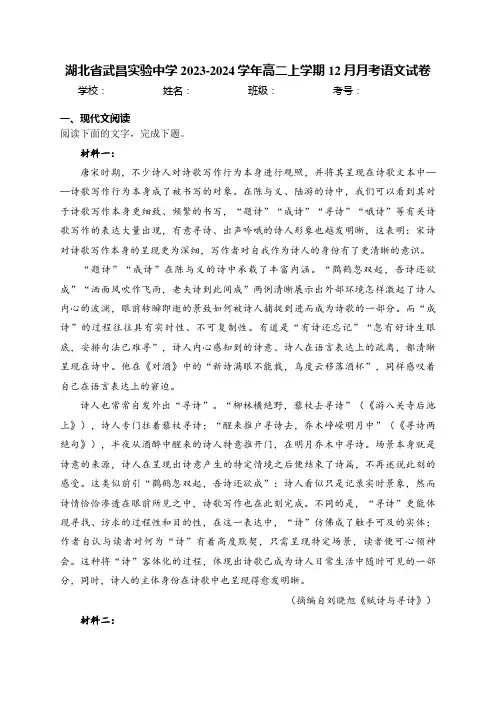

湖北省武昌实验中学2023-2024学年高二上学期12月月考语文试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、现代文阅读阅读下面的文字,完成下题。

材料一:唐宋时期,不少诗人对诗歌写作行为本身进行观照,并将其呈现在诗歌文本中——诗歌写作行为本身成了被书写的对象。

在陈与义、陆游的诗中,我们可以看到其对于诗歌写作本身更细致、频繁的书写,“题诗”“成诗”“寻诗”“哦诗”等有关诗歌写作的表达大量出现,有意寻诗、出声吟哦的诗人形象也越发明晰,这表明:宋诗对诗歌写作本身的呈现更为深细,写作者对自我作为诗人的身份有了更清晰的意识。

“题诗”“成诗”在陈与义的诗中承载了丰富内涵。

“鹳鹤忽双起,吾诗还欲成”“洒面风吹作飞雨,老夫诗到此间成”两例清晰展示出外部环境怎样激起了诗人内心的波澜,眼前转瞬即逝的景致如何被诗人捕捉到进而成为诗歌的一部分。

而“成诗”的过程往往具有实时性、不可复制性。

有道是“有诗还忘记”“忽有好诗生眼底,安排句法已难寻”,诗人内心感知到的诗意、诗人在语言表达上的疏离,都清晰呈现在诗中。

他在《对酒》中的“新诗满眼不能裁,鸟度云移落酒杯”,同样感叹着自己在语言表达上的窘迫。

诗人也常常自发外出“寻诗”。

“柳林横绝野,藜杖去寻诗”(《游八关寺后池上》),诗人专门拄着藜杖寻诗;“醒来推户寻诗去,乔木峥嵘明月中”(《寻诗两绝句》),半夜从酒醉中醒来的诗人特意推开门,在明月乔木中寻诗。

场景本身就是诗意的来源,诗人在呈现出诗意产生的特定情境之后便结束了诗篇,不再述说此刻的感受。

这类似前引“鹳鹤忽双起,吾诗还欲成”:诗人看似只是记录实时景象,然而诗情恰恰渗透在眼前所见之中,诗歌写作也在此刻完成。

不同的是,“寻诗”更能体现寻找、访求的过程性和目的性,在这一表达中,“诗”仿佛成了触手可及的实体;作者自认与读者对何为“诗”有着高度默契,只需呈现特定场景,读者便可心领神会。

八年级语文注意事项:1.本试卷共6页,满分120分,考试时间120分钟。

2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷相应的位置上。

3.答卷全部在答题卡上完成,答在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

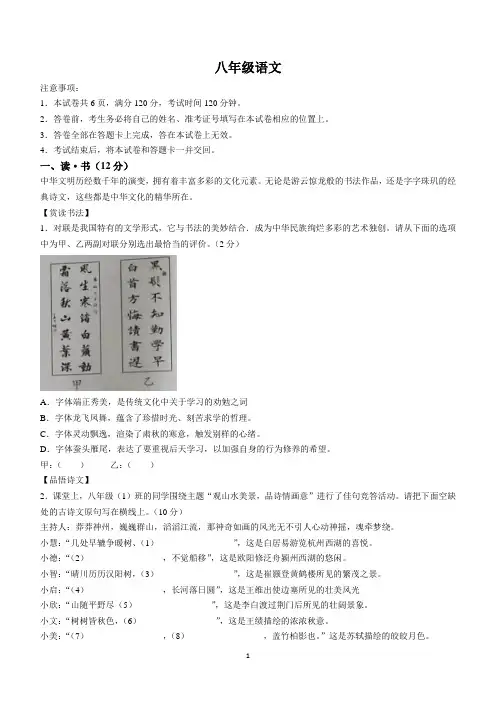

一、读·书(12分)中华文明历经数千年的演变,拥有着丰富多彩的文化元素。

无论是游云惊龙般的书法作品,还是字字珠玑的经典诗文,这些都是中华文化的精华所在。

【赏读书法】1.对联是我国特有的文学形式,它与书法的美妙结合.成为中华民族绚烂多彩的艺术独创。

请从下面的选项中为甲、乙两副对联分别选出最恰当的评价。

(2分)A.字体端正秀美,是传统文化中关于学习的劝勉之词B.字体龙飞凤舞,蕴含了珍惜时光、刻苦求学的哲理。

C.字体灵动飘逸,渲染了肃秋的寒意,触发别样的心绪。

D.字体蚕头雁尾,表达了要重视后天学习,以加强自身的行为修养的希望。

甲:()乙:()【品悟诗文】2.课堂上,八年级(1)班的同学围绕主题“观山水美景,品诗情画意”进行了佳句竞答活动。

请把下面空缺处的古诗文原句写在横线上。

(10分)主持人:莽莽神州,巍巍群山,滔滔江流,那神奇如画的风光无不引人心动神摇,魂牵梦绕。

小慧:“几处早辘争暖树、(1)_________________”,这是白居易游览杭州西湖的喜悦。

小德:“(2)_________________,不觉船移”,这是欧阳修泛舟颍州西湖的悠闲。

小智:“晴川历历汉阳树,(3)_________________”,这是崔颢登黄鹤楼所见的繁茂之景。

小启:“(4)_________________,长河落日圆”,这是王维出使边塞所见的壮美风光小欣:“山随平野尽(5)_________________”,这是李白渡过荆门后所见的壮阔景象。

小文:“树树皆秋色,(6)_________________”,这是王绩描绘的浓浓秋意。

小美:“(7)_________________,(8)_________________,盖竹柏影也。

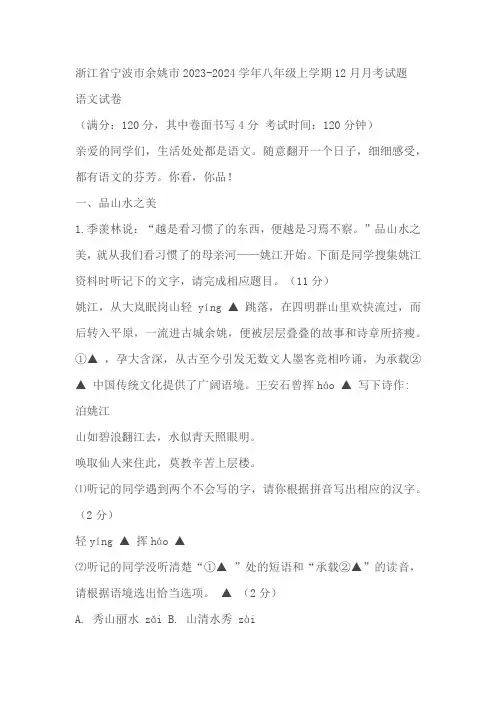

浙江省宁波市余姚市2023-2024学年八年级上学期12月月考试题语文试卷(满分:120分,其中卷面书写4分考试时间:120分钟)亲爱的同学们,生活处处都是语文。

随意翻开一个日子,细细感受,都有语文的芬芳。

你看,你品!一、品山水之美1.季羡林说:“越是看习惯了的东西,便越是习焉不察。

”品山水之美,就从我们看习惯了的母亲河——姚江开始。

下面是同学搜集姚江资料时听记下的文字,请完成相应题目。

(11分)姚江,从大岚眠岗山轻yíng ▲跳落,在四明群山里欢快流过,而后转入平原,一流进古城余姚,便被层层叠叠的故事和诗章所挤瘦。

①▲,孕大含深,从古至今引发无数文人墨客竞相吟诵,为承载②▲中国传统文化提供了广阔语境。

王安石曾挥háo ▲写下诗作: 泊姚江山如碧浪翻江去,水似青天照眼明。

唤取仙人来住此,莫教辛苦上层楼。

⑴听记的同学遇到两个不会写的字,请你根据拼音写出相应的汉字。

(2分)轻yíng ▲挥háo ▲⑵听记的同学没听清楚“①▲”处的短语和“承载②▲”的读音,请根据语境选出恰当选项。

▲(2分)A. 秀山丽水 zǎiB. 山清水秀 zàiC.秀山丽水 zàiD.山清水秀zǎi⑶同学觉得文段中“挤瘦”这个词很有表现力,请你结合语境加以赏析。

(3分)▲⑷《泊姚江》一二句用喻奇特、气势磅礴,描写了余姚大地①▲的特点。

全诗运用②▲手法,不仅道尽余姚的山水之美,也表达了作者③▲。

(5分)2.同学们放眼远望,请完成古诗文填空,领略更多的山水美好。

(10分)山川之美,古来共谈。

“⑴▲,⑵▲”(王绩《野望》)的色彩和谐之美;“⑶▲,⑷▲”(王维《使至塞上》)的雄浑悲壮之美;“⑸▲,云生结海楼”的绮丽变化之美;“⑹▲,隐天蔽日”的高峻雄浑之美;“⑺▲,⑻▲”(白居易《钱塘湖春行》)莺燕啼闹之美;“无风水面琉璃滑,不觉船移。

⑼▲,⑽▲”的动静相随之美,文人们用一支支妙笔道出了天地之大美。

2023—2024学年度九年级十二月质量监测语文试题答卷时间:150分钟满分:120分2023.12I 阅读(共55分)一、阅读下面的实用类文本,完成1~3题。

(10分)别在聊天句尾加“哈”了①语言的移风易俗,背后是价值观的迁变。

就像群聊里越来越多的“收到”,代表了越来越多的人其实不想收到。

而屏幕里如同尾行游戏的“哈”,则暗喻了某种普遍又诡异的新型社交心理。

②第一个在句尾加“哈”的人是谁已经无据可查,关于为什么要加这个“哈”也是众口不一。

有人说是源于大湾区方言,有人说是南方省份的口语,甚至还有人说这个习惯其实是泰语。

职场人士认为在句子结尾说“哈”,就掌握了与甲方沟通的心灵代码。

办公室老手培养新人的第一步,就是往他的公关语言芯片里植入“啊呢哈噻呦”,其中“哈”是最精髓的,可以同时传达出尊敬与谦卑两种社畜(在公司工作、被公司当作牲畜一样压榨的员工)必备的品质。

③在这种新型社交心理下,“哈”仿佛无所不能。

但一句话不加“哈”,影不影响意思呢不影响。

句尾的“哈”增加了语言的数量,却没能增加语言的质量。

如果说它到底起到了什么作用,那就是人们试图用这个“哈”消解对话的严肃感。

在线上沟通时,说“好”, 担心别人觉得你生硬,说“好的”又觉得情绪不到位,最后就成了“好的哈”“好的吧”“好的呀”。

句尾加“哈”,可以说是十分鲜明的时代产物。

④在前网络时代,人们句末最爱用的语气助词还是“啊”。

“啊”与“哈”的区别在于:“啊”往往代表了一种确定性,而“哈”却停留在一种尺度上的试探。

也就是说,随着网络技术对人与人交往方式的改写,人们逐渐失去了社交的尺度。

⑤在移动互联网出现之前,社交刚刚被搬上网络,最心动的瞬间就是一天也不见得响上一次的QQ 特别关注提示。

而现在非工作时间微信一响,第一反应是啥呢是恐惧和抵触。

工作和生活、公域和私域、亲密和客气的界限统统被技术打破,我们被线上社交绑架了。

社交聊天,都要消耗精力,精力有限的我们面临越来越多的微信好友,我们只能用一套聊天方法论来提高社交效率。

2023—2024学年高一12月大联考语文试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

考试时间150分钟,满分150分一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:第19届杭州亚运会秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念。

从清洁能源,到节能建筑,杭州亚运会践行“绿色”办会理念。

随着赛事的开启,零碳工程师也活跃起来。

他们的任务是降碳——为赛事的交通配套、智能场馆、绿电交易提供专业服务。

杭州奥体中心场馆群,赛活动多,人员流动大,空调是能耗大户。

如何制定一套“清凉”方案,既降温又节能?各位工程师们自有妙招:在场馆的第四和五层区域安装能够感应湿度、光照、人群密度的特殊装备,获取相关变量,进而调控温度,减少每一度电的损耗,达到精准降碳的目的。

提起用电,新疆的风电、甘肃的光伏,这些来自大西北的“风光”被输送到西子湖畔,点亮了亚运的灯火。

据悉,本次亚运赛事全部场馆常规用电使用绿色电力,在亚运史上还是首次。

“绿”意盎然的不仅是用电,各大场馆中的“亚运绿”更为亮眼。

踱步到一片“奇山异水”间,《富春山居图》中的飘逸灵动,让人生发“天下独绝”的感慨。

富阳水上运动中心跃入眼帘,与之相伴的,是大片大片的绿:空中俯瞰,屋顶犹如铺上了一层绿毯;场馆外,欧石竹、百日草、月季等绿植郁郁葱葱;弯腰细看,鹅卵石径中隐藏着一条条地下“毛细血管”——雨水循环系统,收集雨水、过滤杂质再用于喷泉、灌溉,预计每月节水约1000吨。

在杭州富阳水上运动中心,场馆屋顶设有绿化植被,与周边山水融为一体,契合亚运会“绿色”办赛理念。

场馆屋顶屋面覆土面积约2.4万平方米,多种绿植让场馆的绿化率达到45%,成为华东地区最大的“空中花园”。

泉州市丰泽区2023秋季校本作业专项综合训练初三年语文学科(试卷满分150分,考试时间120分钟)一、积累与运用(26分)1.补写出下列句子中的空缺部分。

(10分)(1)唐代诗人李益诗“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”抒写戍边将士强烈思乡之情,《渔家傲·秋思》中表达同样感情的句子: ① ,人不寐,将军白发征夫泪。

(2)辛弃疾在《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》以“ ② , ③ ,”直抒胸臆,表达作者的爱国激情和雄心壮志。

(3)苏轼的《定风波》中,“ ④ ”一句由眼前风雨推及整个人生,表达作者不畏人生风雨的旷达;“ ⑤ ”一句则一语双关,道出了作者看淡荣辱得失的超然情怀。

(4)《临江仙·夜登小阁,忆洛中旧游》中“ ⑥ ,杏花疏影里,吹笛到天明”描写了白天和朋友们畅饮,晚上在杏树底下吹笛,一直到天明,竟不知月光悄悄消失了的情景。

(5)纳兰性德的《浣溪沙》词中“一抹晚烟荒戍垒, ⑦ ”以简古疏墨之笔勾勒了一幅充满萧索之气的战地风光侧面图。

(6)《鱼我所欲也》中的“ ⑧ ,万钟于我何加焉”表明背信弃义换来的高官厚禄不值一文。

(7)《送东阳马生序》中,表明作者内心有精神安慰和思想寄托,所以就不会觉得在吃穿方面不如别人的句子是: ⑨ , ⑩ 。

2.阅读下面的文字,按要求作答。

(10分)打开课本,我们目睹北宋汴京街上行人摩肩接 ① (zh ǒng )的繁华景象,感受朱德对慈爱且一生 甲 (A.劳碌 B.忙碌)的母亲的殷殷情怀,结识汉文帝口中恪 ② 尽职守的“真将军”——周亚夫,还欣赏苏州园林一幅幅 乙 (A.别具一格 B.自出心裁)的完美图画……【丙】可以说,优秀的作品,不仅是_____,是_____,更是_____。

这些优秀作品,激励我们前进的动力。

(1)根据①处的拼音书写正确的汉字,为文中②处加点字注音。

(2分)① ②(2)从文中括号内选择最符合语境的词语分别填入甲、乙处。

(只填序号)(2分)甲 乙(3)在文中【丙】处句子横线上依次填入下列三个句子,排序最恰当的一项是( )(3分) ①人类情感与思想的结晶②人类精神的花朵与果实③知识的结晶A.②①③B.②③①C.③①②D.③②①(4)文中画横线句有语病,请写出修改后的句子。

学校班级姓名考号座位号(4)峨眉山月半轮秋, (《峨眉山月歌》)(5)生活中表示既善于从正面学习,也善于从反面借鉴的意思时,我们常引用《论语》中的话是:“”。

二、古诗文阅读(满分17分)(一)阅读下面两首诗歌,完成6题。

(3分)【甲】【乙】天净沙·秋思马致远如梦令·春思苏轼枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

手种堂前桃李,无限绿阴青子①。

帘外百舌儿①,惊起五更春睡。

居士,居士③。

莫忘小桥流水。

注释:①青子:尚未成熟的青色小果子。

②百舌儿:一种专在春天鸣叫的鸟。

③居士:东坡居士。

6. 对两首词曲理解和分析不恰当的一项是( ) ( 3 分 )A. 甲首表现了一个长期漂泊他乡的游子的悲凉;乙首抒写了作者对幽静环境的怀恋和向往。

B. 甲乙两首诗歌都有很多的景物描写,分别描写了具有浓郁秋天和春天气息的景物。

C. 两首中的“小桥流水”极富生活气息,表现了抒情主人公的思乡之情。

D. 两首诗歌都是在写景的基础上直抒胸臆,抒发了人物内心的忧郁情怀。

(二)阅读下面选文,完成7~10题。

(14分)【甲】夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!【乙】后生才锐①者,最易坏。

若有之父兄当以为忧不可以为喜也。

切须常加简束,令熟读经学,训以宽厚恭谨,勿令与浮薄④者游处。

自此十许年,志趣自成。

不然,其可虑之事,盖非一端③。

吾此言,后生之药石也,各须谨之,毋贻0后悔。

(《陆游家训》)注释:①锐:敏捷。

②浮薄:轻浮浅薄。

③一端:一处。

④贻:遗留,留下。

7. 下面各组句子中加点词语意思或用法不相同的一项是( ) ( 3 分 )A. 非淡泊无以明志/志趣自成B. 夫学须静也/切须常加简束C. 非学无以广才/后生才锐者D. 年与时驰/自此十许年8. 用“/”给下面的句子断句,断两处。

2024届河北省高三大数据应用调研联合测评高三上学期12月月考语文试题及答案解析注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名和考号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,共19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

在1023年的时候,宋朝的穷人家会教小孩如何种稻或织布,有钱人家则是教男孩读经写字、骑马射箭,教女孩三从四德。

毫无疑问,这些技能到了1060年还是很重要。

相较之下,对于中国或世界其他地方到2060年会是什么样子,现在的我们却一无所知,唯一能确定的就是一切都会改变,但到那个时候,现在孩子学的各种技能,绝大多数可能没有什么用了。

随着改变的步伐加速,除了经济会改变,就连“作为一个人”的意义也可能不同。

想跟上2060年的世界,我们该教什么呢?被大量信息淹没的21世纪,老师最不需要教给学生的就是更多的信息。

学生需要的是能够理解信息、判断信息重要性,最重要的是能够结合点滴信息,形成一套完整的世界观。

尤其是要能够随机应变,学习新事物,在不熟悉的环境里仍然保持心智平衡。

人类得一次又一次地重塑自己。

从远古时代开始,人的一生分为两个阶段:学习阶段和工作阶段。

你在第一阶段累积各种信息、发展各种技能、建构起自己世界观的同时,也建立起稳定的身份认同。

人生的第二阶段,你依靠累积下来的技能闯荡世界,谋取生计,贡献社会。

但到2060年,由于改变速度的加快、人的寿命延长,这种传统模式将无以为继。

人一生之中的各个接缝处可能出现裂痕,不同时期的人生也不再紧紧相连。

“我是谁”会变成一个比以往更加紧迫也更加复杂的问题。

而这很可能会带来极大的压力,因为改变总是会造成压力。

宜丰中学2024届高三上学期12月月考语文试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、现代文阅读阅读下面的文字,完成下题。

材料一:空灵,是中国艺术追求的崇高境界,也是中国艺术的重要范畴。

在西方没有这样相似的美学观念,这是东方民族独特的美学思想。

中国艺术追求的境界如高山大川之间的一朵幽兰,它似有若无,无人注意,自在开放。

这样的美淡而悠长,空而海涵,小而永恒,其最大的妙处在于:它在“空”中增加人们玩味的空间,在于其空灵中的实有,静穆中的崇高。

中国人认为天地自然都由一气化生,面对气化流荡的世界,他们发现了虚实的奥秘,发现了“有形但为无形造”的哲学原理。

虚中有实,实中有虚,虚实结合。

在虚实二者之间,中国艺术对虚更为重视,唯有虚,才能给欣赏者提供“对物象产生距离”的载体,在赏画、读诗、游园中获得空灵的美的享受。

“计白当黑”“无画处皆成妙境”,欣赏中国画,不仅要看画在画面上的,而且要看不在画面上的东西,通过画面的有限形式,想象到无形的世界。

诗也如此,诗要沉着,更要空灵,沉着与空灵并重,才会有悠然的韵味;诗要有言外之意,意外之韵,含不尽之意如在言外。

在中国园林艺术中,虚空的世界永远在造园和品园者心中存在着,他们得诗画“空”之精髓,故有灵气往来。

中国园林创造就是引一湾溪水,置几片假山,来引领一个虚空的世界,创造一个灵动的空间。

我们目之所见的世界,在虚空的氤氲中显示出意义。

如果赏园者只是停留在视觉观察中,就有可能错失小园中所包裹的万般景致。

在中国园林中,假山不是山,却有山的巍峨;溪涧不是海,却有大海的渊深。

回廊是狭窄的,它却可以引领人走向宇宙纵深;小桥曲折,却将人度向另外一个世界。

至于云墙偎依着篱落,曲曲地在丛树中逶迤,真把人的心牵向更远。

亭在园林中有着独有的地位,园林无水不活,也可以说,因无亭不灵。

亭子是实用的,它可以供人休憩。

亭子又在园林中起到收摄众景的作用,松散的景物,往往通过亭子的收摄成为一个整体。

选择题下列词语中加点字的注音完全正确的一项是()A. 狭隘(ài)哭泣(qì)酬劳(chóu)滑稽(jī)B. 嗔怪(diān)惩戒(chéng)哺乳(fǔ)怪诞(dàn)C. 怅然(chàng)娱乐(yú)怂恿(cóng)懒惰(duò)D. 干瘪(biē)蓦然(mù)禁锢(gù)羞怯(qiè)【答案】A【解析】B. 嗔怪(chēn),哺乳(bǔ)。

C.怂恿(sǒng)。

D. 干瘪(biě),蓦然(mò)。

选择题下列词语中书写无误的一项是()A. 人声鼎沸鉴赏云宵混为一谈B. 以身殉职犹豫不绝麻木不仁惊慌失错C. 参差不齐见义思迁莫不关心刨根问底D. 临风顾盼普天同庆迫不及待春寒料峭【答案】D【解析】A.云宵——云霄。

B.犹豫不绝——犹豫不决,惊慌失错——惊慌失措。

C.莫不关心——漠不关心,见义思迁——见异思迁。

选择题下列句子中加点成语运用正确的一项是()A. 某电视台播出的《家庭幽默秀》节目总是让观众忍俊不禁。

B. 老王是一位很有经验的警察,在熙熙攘攘的进站人群中望眼欲穿。

C. 他最喜欢在华灯知上之时,与朋友徜徉在董子苍的街边茶室兴杯小酌,同享天伦之乐。

D. 六月的天如娃娃脸,暴怒无常。

【答案】A【解析】B望眼欲穿:眼睛都要望穿了。

形容盼望殷切。

不合语境。

C天伦之乐:泛指家庭的乐趣。

不合语境。

D暴怒无常:形容人很容易发怒。

而且很没有规律。

不合语境。

A忍俊不禁:指忍不住要发笑。

符合语境。

选择题下列句子无语病的一项是()(3分)A. 会不会用心观察,能不能重视积累,是提高写作水平的基础。

B. 生命中最伟大的光辉不在于永不坠落,而是坠落后总能再度升起。

C. 夏天的橘子洲,林木葱茏,凉风习习,真是我们纳凉避暑的好季节。

D. 由于“神六”的成功返回,使中国加入了航天开发大国的行列。

山东省跨地市多校联考2023-2024学年高一上学期12月月考语文试题及答案解析考生注意:1.本试卷共150分,考试时间150分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:部编版必修上册第一至六单元。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:家礼,是由通礼、冠礼、婚礼、丧礼、祭礼这“五礼”构成的完整的家庭家族礼仪系统。

源远流长的中华家礼文化积淀着中国人民对于家庭文明和社会治理文明的历史智慧,而家国一体的社会结构也使得我们的先人们特别重视家礼建设。

家礼是家庭或家族内部的礼仪,它以礼义、礼仪、礼制、礼俗、礼教调整着家庭成员的伦理关系,维系着孝老敬长、敦亲睦族的家庭家族日常生活,培育了一代代中国人浓郁真挚的家国情怀和慎终追远的感恩意识,维护了传统社会家庭家族生活的稳定与发展。

家礼文化的功能和影响不仅仅限于家庭。

因为“礼”的本质是一种“合于道德理性的规定”,是人的主体性和社会性辩证统一的理性自觉。

法国历史学家布罗代尔在《文明史》中认为,儒家的礼仪文化“对家庭和社会态度做出了规定”,主要作用是“借此建立了一种旨在维持社会和国家之秩序、等级的伦理、生活规范”。

在儒学的建构框架中,“修身,齐家,治国,平天下”是一个递进的逻辑体系。

修身是齐家的前提,齐家是治国的根基,而治国有道,才能天下归心,四海宾服,所谓“一家之教化,即朝廷之教化也”。

中华文明语境下的“家”与“国”总是呈现出“同心圆”式的关联图景,家庭礼仪文化始终是社会礼仪文化的价值之轴。

从小家到大家,从家庭礼仪到社会礼制,家礼文化对全社会起着无所不在的渗透作用,从一定程度上巩固了儒学的“正统”地位,为古代中国的社会治理格局提供了基层制度保障,构成了中国社会数千年来爝火不息的“超稳定结构”,对乡土中国的发展和中华文明的延续起到了重要作用。

习近平总书记强调,要“提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”“展现可信、可爱、可敬的中国形象”。

2023年12月广西普通高中学业水平合格性考试语文(全卷满分100分,考试时间120分钟)注意事项:1.答题前,考生务必将姓名、座位号、考籍号填写在试卷和答题卡上。

2.考生作答时,请在答题卡上作答(答题注意事项见答题卡),在本试卷上作答无效。

一、积累运用(22分)阅读下面的文字,完成1~3题。

观看电影《长安三万里》是一趟梦回唐朝之旅。

跟随诗人们的脚步,我们重温一首首()的唐诗,慨叹每个个体发出的微小而jué强的人生光亮,领略()的盛唐气象。

通过《长安三万里》呈现的“诗中世界”,使我们感激到独属于中国人的浪漫。

1.与语段中拼音对应的汉字是(2分)A.窟B.屈C.倔D.崛2.结合上下文,依次填入语段中括号内的词语,最恰当的一项是(2分)A.脍炙人口恢宏B.脍炙人口伟岸C.众说纷纭恢宏D.众说纷纭伟岸3.语段中画波浪线的句子有两处语病,请进行修改,可少量增删词语,不得改变原意。

(4分)阅读下面的文字,完成4~5题。

孔子提出“仁者爱人”。

怎样做才能称得上“仁”呢?孔子认为要“己所不欲,勿施于人”,即不把自己不想要的强加给别人。

从更积极的角度说□还要“己欲立而立人,己欲达而达人”。

4.下列填入语段□中的标点符号,最恰当的一项是(2分)A.感叹号B.句号C.分号D.逗号5.下列句子与语段中画波浪线的部分所用修辞手法相同的一项是(2分)A.老校长致力于教育三十余年,桃李满天下。

B.“木叶”是什么呢?“木叶”就是“树叶”。

C.不知道彼此心里想什么,怎能成为知心朋友呢?D.蚂蚁摇头晃脑地捋着触须,猛然间想透了什么。

6.以下是某校给家长的一则邀请函的主体部分,其中有两处不得体,请找出并修改。

(4分)贵校将于×月×日下午3点在校礼堂举办辩论赛。

诚邀您务必到场观赛,感谢您对本次活动的支持,我们期盼您的到来。

7.某校文学社筹划了一期散文评论专刊,下列文章不适合...在该期刊登的一项是(2分)A.《〈荷塘月色〉的语言特色赏析》B.《〈故都的秋〉的民族深层审美心理》C.《〈祝福〉中祥林嫂的悲剧根源》D.《〈我与地坛〉中作者与生命的对话》8.按要求默写名篇名句。

东华2023—2024学年第一学期高一年级12月联考语文(答案在最后)(时间150分钟,满分150分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷与答题卡一并交回。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:“无讼”概念源自孔子《论语·颜渊》中的一句话:“听讼,吾犹人也,必也使无讼乎。

”意思是我审判案件和别人没有什么不同,但我的目标在于使人们不争讼,这体现了孔子对理想社会关系的追求。

在以儒家文化为主流意识形态的两千多年的中国农业文明时代,“无讼”观念是调剂社会关系的美好愿景。

在当今中国,尤其在广大的乡村社会,这种观念依然普遍存在,即在发生纠纷时通常愿意用传统的伦理道德等观念来调节,而非直接诉诸法律。

在孔子看来,“仁”是社会的基础。

每个人都做到“克己复礼”,约束私利,天下就“归仁”了,个人也就成为“不忧不惧”的君子,从而构成“君子”社会。

君子“既明且远”,就可以从政来治理社会。

如何调解社会纠纷矛盾?诉讼必不可少,但诉讼的目的是止讼以至无讼,消除诉讼的社会根源。

孔子反对以力服人的强暴统治,强调道德模范的引领,认为这是实现无讼的关键。

以道德和榜样的力量来影响社会,“君子以文会友,以友辅仁”,从而实现“仁者”爱人、识人、容人而无诉讼纷争的理想社会境界。

虽然孔子的“无讼”理想没能成为当时现实的社会场景,但这种社会治理理念却贯穿于中华文明始终。

中国著名社会学家费孝通用“乡土社会”来概括中国社会的总体特征,称乡土社会是“礼治”的社会。

在乡土社会的礼治秩序中做人,如果不知道“礼”,就成了撒野,没有规矩,简直是个道德问题,不是个好人。

综合性学习根据拼音写出相应的汉字,或给加点字注音。

每一颗心都有一处属于自己的憩息之所。

置身于一方有书的天地,触目那些或发黄或簇新的书籍,它绚丽的灵光会将我们的眼睛映照得炯然有神。

打开书,走进五彩纷chéng的世界,我们便会顿觉异香弥漫,心旷神yí。

书籍(____)绚(______)丽五彩纷chéng(_____)心旷神yí(_____)【答案】jí xuàn 呈怡【解析】试题分析:注意易错音的积累,掌握汉语拼写规则,规范拼音书写,不要写成英语字母;根据拼音写汉字,除了根据具体的语境,还要注意同音字、形似字的辨析,避免混淆。

注意“呈”的写法和“绚”字的读音。

名句名篇默写古诗文默写。

(1)潮平两岸阔,_________________。

(2)________________,非宁静无以致远。

(3)_________________,可以为师矣。

(4)水何澹澹,______________。

(5)_________________,随君直到夜郎西。

(6)_________________,切问而近思。

(7)《〈论语〉十二章》中阐述“学”和“思”辩证关系的句子是:___________,___________。

(8)马致远的《天净沙·秋思》中点明主旨,道出游子悲苦惆怅的诗句是:_____________,_____________。

【答案】(1)风正一帆悬(2)非淡泊无以明志(3)温故而知新(4)山岛竦峙(5)我寄愁心与明月(6)博学而笃志(7)学而不思则罔,思而不学则殆(8)夕阳西下,断肠人在天涯。

【解析】试题分析:作答时一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。

本题中的“淡泊、竦峙、笃、罔、殆、夕阳、天涯”等字词容易写错。

选择题下列句子中加点成语使用不恰当的一项是()A. 这一幕还令人记忆犹新,其教训值得吸取。

2024届广东省部分学校高三语文上学期12月联考试卷(试卷满分150分,考试时间150分钟)2023.12一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:人类文明之间的交流和互动肇始于莽原时代,碍于自然条件,其规模和形式都受到很火限制。

进入文明社会,特别是在国家诞生以后,文明的交流和互动便更多受到社会中多重因素的影响。

近代以前,规模最为宏大的文明交流之路,北是亚欧大陆(包括非洲东部地区)之间的陆上丝绸之路和海上丝绸之路。

在这个历史大舞台上,文明交流山东向西、自西徂东,是双向互动的。

从早期的中西交往而论,战争的动力作用不可无视。

战争是野蛮的,却也是开拓东西方交流的重要推动力。

人类对财富与成功的渴望,以及对创造美好生活的追求,始终是丝绸之路上东西方文明交往的不竭动力。

随着文明时代的推进、战争动力机制变得多元而且复杂,战争本身也不完全是出于经济或财富的目的。

丝绸之路的经略历来是中原王朝国家安全的重要组成部分。

从张骞通西城打开中西交往的官方通道之后,中原王朝与周边政权关系的稳定与互信,为丝绸之路的畅达提供了保障,也是和睦西部与边疆地区胡汉关系、维护边境地区军事安全的必要条件。

不过,安全与互信也取决于朝廷对国家安全状况的评估。

嘉靖皇帝朱厚熜在位45年,在北方拒绝边境互市,在南方施行更严厉的海禁,原因是他对边境安全状况存在严重的误判。

高拱、张居正执政时期,在戚继光、俞大猷、李成梁等名将的守护下,北方有“隆庆和议”,俺答汗以顺义王的名义归附,南方有漳州月港重新开海,海盗转交为海商。

事实证明,在国家安全得到保障的前提下,丝绸之路才会物畅其流,实现发展与繁荣,从根本上说,中国巨大的经济实力是丝绸之路发展繁荣的重要前提。

从人口和经济规模来说,汉唐时期中国西部地区的经济影响力有限。

汉唐时期所谓的“和亲”,是中原王朝与少数民族政权之间政治和解的代名词;五代至宋代不再有“和亲”,因为中原王朝处于弱势地位,时或纳贡称臣。

中职《语文》阶段测验试卷附答案姓名一、语言训练(20分)1、下列加点字的注音全都正确的一项是 C 。

(5分)A.兑.换(duì)神甫.(pǔ)肖.像(xiào)忽必烈汗.(hán)B.两讫.(qì)服侍(sì)迁徙.(xǐ)耳闻目睹.(dǔ)C.宁谧.(mì)山脊.(jǐ)婀娜(nuó)游目骋.怀(chěng)D.枢.纽(qū)訇.然(hōng)龟.裂(jūn)一骑.红尘(jì)2、对下列各句中引号作用的说明正确的一项是( B )。

(5分)A.地球有“水球”之称。

(表示强调)B.水球“缺水”。

(表示强调)C.中国,世界上的“贫水国”。

(表示有特别的含义)D.有一位先哲曾经说过:“往往在水井干枯了的时候,我们才真正懂得了水的价值。

”(表示有特别的含义)3、说说下列句子的修辞手法。

(10分)(1)小屋的出现,点破了山的寂寞,增加了风景的内容。

(拟人)(2)树的动,显出小屋的静;树的高大,显出小屋的小巧;而小屋的别致出色,乃是由于满山皆树,为小屋布置了一个美妙的绿的背景。

(衬托)(3)我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

(借喻)(4)于是,神州大地开始躁动起来了。

(拟人)(5)小王,什么时候吃你的喜糖?(借代)(6)他们是名正言顺的农民,却不愿意名正言顺的居住在农村,反而名不正、言不顺的跑到城里来找工作。

(反复)(7)粉色荷花箭高高地挺出来,是监视白洋淀的哨兵吧。

(暗喻)(8)往返于快乐与幸福之间,哪儿还有不好走的路呢?(反问)(9)山如眉黛,小屋恰似眉梢痣一点。

(明喻)(10)叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

(明喻)二、课文理解。

(20分)1、填空(14分)(1)《南州六月荔枝丹》的作者是贾祖璋。

“南州六月荔枝丹”是明朝陈辉《荔枝》诗中的句子。

“南州”,泛指南部地区,交代了荔枝的产地;“六月”,指阴历六月,说明了荔枝的成熟期;“丹”描绘了成熟荔枝的颜色。

这样的标题既有鲜明的形象,又有诗的意境,很有吸引力。

(2)“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”是唐代杜牧的《过华清宫绝句》中的句子;“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”是宋代苏轼的《食荔枝》中的句子。

(3)《守财奴》作者是巴尔扎克,法国著名作家。

他创作的小说总称为《人间喜剧》,包括《欧也妮·葛朗台》和《高老头》等。

(4)对联也叫楹联,是一种言简意深、对仗工整的语言艺术形式。

其中“对仗工整”要求做到字数相等、词性相对、平仄协调、句法相同这四项。

2、选择题(6分)1、下列句子修辞手法判断有误的一句是(D )A. 它们有着铁一样锈红的枝干,凤羽般纷披的碎叶,偶尔会开出谷穗样细密的花,对着高原的酷寒和缺氧微笑。

(比喻、比拟)B. 一座结实的沙丘顶上,昂然立着一株红柳,它的根像巨大章鱼的无数脚爪,缠附至沙丘逶迤的边缘。

(比喻、比拟)C. 今年可以看到,去年被掘走红柳的沙丘,好像做了眼球摘除术的伤员,依旧大睁着空洞的眼睑,怒向苍穹。

(比喻、比拟)D. 真正顽强的是红柳强大的根系。

……一旦燃烧起来,持续而稳定地吐出熊熊的烈焰,好像把千万年来从太阳那里索得的光芒,压缩后爆裂出来。

(比喻、比拟、夸张)2、对标题《我的空中楼阁》的礼节,最正确的一项是(B )A.运用比喻的修辞手法。

比喻自己的小屋因建在山上,又处在朦胧烟雾中,犹如耸入天际的楼阁。

B.运用双关的修辞手法。

既指建于山上烟雾之中、星点之下、月影之侧的小屋,又指与自然融为一体的“独立”“安静”的生活环境。

表达了作者对自然的热爱。

C.运用象征手法。

位于山上的小屋,象征着作者对独立、安静的向往与追求。

D.运用托物言志的写法。

通过描写建于山上的小屋,表现作者对现实生活的逃避。

三、语段精读(30分)(一)阅读白居易的《荔枝图序》,回答后面的问题。

荔枝生巴、峡间,树形团团如帷盖。

叶如桂,冬青;华如橘,春荣;实如丹,夏熟。

朵如葡萄,核如枇杷,壳如红缯,膜如紫绡,瓤肉莹白如冰雪,浆液甘酸如醴酪。

大略如彼,其实过之。

若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外色香味尽去矣。

元和十五年夏,南宾守乐天命工吏图而书之,盖为不识者与识而不及一二三日者云。

1、解释下列居中加点词。

(4分)(1)实.如丹,夏熟。

果实(2)大略如彼,其实.过之。

实际情况(3)若离本.枝。

根(4)命工吏图.而书.之。

绘图,书写2、白居易写《荔枝图序》的目的是什么?(引用原文回答)(2分)“盖为不识者与识而不及一二三日者云”3、下列是对第一段文字结构顺序的表述,不正确的一项是 A 。

(2分)A.分两层,先说明生产知识,再说明生态知识。

B.说明荔枝的外形特征,是先整体后局部的顺序。

C.说明荔枝的果实,是由表及里的顺序。

D.全段文字是按照人们认识事物的一般规律进行说明的。

4、课文哪些地方引用了白居易《荔枝图序》中的文字,各有什么作用?(2分)(1)居易文并设置疑问,一是使读者对荔枝的形态有个初步印象;而是引起阅读兴趣;三是引出下文。

(2)引“壳如红缯”,说明荔枝的外壳特征。

(3)引“膜如紫绡”,说明“膜”的颜色。

(4)引“瓤肉莹白如冰雪”,说明果肉的颜色。

(5)引“一日而色变……尽去矣”,说明荔枝不耐贮藏。

(二)阅读下面一段文字,回答后面的问题:很多谈论炒股的文章里说,炒股,70%的人赔钱,20%的人不赔不挣打个平手,只哟10%的人赚钱。

为什么会这样呢?回答这个问题之前,我先讲个故事给你听。

一个农夫进城卖驴和山羊,山羊的脖子上系着一个小铃铛。

三个小偷看见了,一个小偷说:“我去偷羊,叫农夫发现不了。

”另一个小偷说:“我要从农夫手里把驴偷出来。

”第三个小偷说:“这都不难,我能把农夫身上的衣服全部偷来。

”第一个小偷悄悄走近山羊,把铃铛解了下来,拴到了驴尾巴上,然后把羊牵走了。

农夫在拐弯处环顾了一下,发现山羊不见了,就开始寻找。

这时第二个小偷走到农夫面前,问他在找什么。

农夫说他丢了一只羊。

小偷说:“我见到你的山羊了,刚才有一个人牵着一只山羊向这边树林里走去了,现在还能抓住他。

”农夫恳求小偷帮他牵着驴,自己去追山羊。

第二个小偷趁机把驴牵走了。

农夫从树林里回来一看,驴子也不见了,就在路上一边走一边哭。

走着走着,他见池塘边坐着一个人,也在哭。

农夫问他发生了什么事。

那人哭诉:“人家让我把一口袋金子送到城里去,实在是太累了,我在池塘边坐下来休息,睡着了,睡梦中把那口袋推到水里去了。

”农夫问他为什么不下去把口袋捞上来。

那人说:“我不会游泳,谁要把这一口袋金子捞上来,我就送他二十锭金子。

”农夫大喜,心想:“正因为别人偷走了我的山羊和驴子,上帝才赐给我幸福。

”于是,他脱下衣服,潜到水里,可是他无论如何也找不到那一口袋金子。

当他从水里爬上来时,发现衣服不见了,原来是第三个小偷把他的衣服偷走了。

这个故事讲的就是炒股的三大陷阱:大意、轻信与贪婪。

这个故事里的“农夫”你猜是谁?那就是我。

1、请扼要解释故事中农夫的“大意、轻信与贪婪”的具体表现。

(5分)大意:没有意识到遇到小偷的潜在危险。

轻信:将驴交给了陌生的“好心人”。

贪婪:希望挽回损失同时还赚大钱。

2、故事中农夫最需要客服的缺点是什么?为什么?(5分)贪婪。

丢了衣服,连人都无法做了,一切都难以挽回。

(三)阅读郁达夫的《北平的四季》(节选),回答有关问题:在北平,春夏秋的三季,是连成一片;一年之中,仿佛只有一段寒冷的时期,和一段比较得温暖的时期相对立。

由春到夏,是短短的一瞬间,自夏到秋,也只觉得是过了一次午睡,就有点儿凉冷起来了。

因此,北方的秋季也特别的觉得长,而秋天的回味,也更觉得比别处来得浓厚。

前两年,因去北戴河回来,我曾在北平过过一个秋,在那时候,已经写过一篇《故都的秋》,对这北平的秋季颂赞过一道了,所以在这里不想再来重复;可是北平近郊的秋色,实在也正像一册百读不厌的奇书,使你愈翻愈会感到兴趣。

秋高气爽,风日晴和的早晨,你且骑着一匹驴子,上西山八大处或玉泉山碧云寺去走走看;山上的红柿,远处的烟树人家,郊野里的芦苇黍稷,以及在驴背上驮着生果进城来卖的农户佃家,包管你看一个月也不会看厌。

春秋两季,本来是到处都好的,但是北方的秋空,看起来似乎更高一点,北方的空气,吸起来似乎更干燥健全一点。

而那一种草木摇落,金风肃杀之感,在北方似乎也更觉得要严肃,凄凉,沉静得多。

你若不信,你且去西山脚下,农民的家里或古寺的殿前,自阴历八月至十月下旬,去住它三个月看看。

古人的“悲哉秋之为气!”以及“胡笳互动,牧马悲鸣”的那一种哀感,在南方是不大感觉得到的,但在北平,尤其是在郊外,你真会得感至极而涕零,思千里兮命驾。

所以我说,北平的秋,才是真正的秋;南方的秋天,只不过是英国话里所说的Indian Summer或叫作小春天气而已。

1、北方的秋季与其他地方的秋季相比,具有什么特点?(引用原文回答)(2分)“北方的秋季也特别地觉得很长,而秋天的回味,也更觉得比别处来得浓厚。

”2、第二段第一句勾画北平近郊的秋色,如何理解作者所说的“包管你看一个月也不会看厌”?(2分)北平的秋季视野广阔,金风肃杀,色彩浓烈,表现出十足的秋味,令人百看不厌,回味无穷。

3、作者为什么说“北平的秋,才是真正的秋”?(3分)北平的秋天更能给人以草木摇落、金风肃杀之感,更能给人以严肃、凄凉、沉静之感。

4、把这篇短文与《故都的秋》作比较,分析不正确的一项是A 。

(3分)A.都意在表现北平之秋的“清”“静”“悲凉”的特点。

B.自然景物中都浸透着一种文化意蕴。

C.都把南国之秋与北平之秋作对比,突出“北平的秋,才是真正的秋”。

D.都运用了形象的比喻。

四、写作训练:(30分)在《假如给我三天光明》一文中,有下列一段文字:我多么渴望看看这世上的一切,如果说我凭我的触觉能得到如此大的乐趣,那么能让我亲眼目睹一下该有多好。

奇怪的是明眼人对这一切却如此淡漠!那点缀世界的五彩缤纷和千姿百态在他们看来是那么的平庸。

也许人就是这样,有了的东西不知道欣赏,没有的东西,一味追求。

在明眼人的世上,视力这种天赋不过是增添一点方便罢了,并没有赋予他们的生活更多的意义。

假如我是一位大学校长,我要设一门必修课程,“如何使用你的眼睛”。

教授应该让他的学生指导,看清他们面前一闪而过的东西会给他们的生活带来多大的乐趣,从而唤醒人们那麻木、呆滞的心灵。

请你思考这样一个问题:假如你只有三天的光明,你将如何使用你的眼睛?想到三天以后,太阳再也不会在你的眼前升起,你又将如何度过那宝贵的三日?你又会让你的眼睛停留在何处?以“假如只有三天光明”为题,写一篇不少于500字的散文。