机电一体化技术基础 第一章

- 格式:pptx

- 大小:1.41 MB

- 文档页数:32

纺织机电一体化技术基础⏹本章知识点➢了解机电一体化概念➢了解机电一体化相关技术➢了解机电一体化产品的开发步骤➢第一节机电一体化概述➢第二节机电一体化相关技术第一节机电一体化概述一机电一体化的概念➢机电一体化技术(Mechatronics )又称机械电子技术,是机械技术、电子技术和信息技术有机结合的产物。

➢利用微电子技术、信息技术(主要包括通信技术、控制技术、计算机技术等技术)使机械设备实现柔性化和智能化的技术。

机电一体化涵盖“技术”和“产品”两个方面。

机械技术机电一体化技术电子技术信息技术二机电一体化系统的构成执行元件控制信息控制单元部分动力源检测传感部分机械机构参数变化信息驱动力能量检测参数位置,速度检测单元电机机械部件位置,速度反馈CNC 单元数控机床伺服系统组成机械本体动力部件传感器控制器执行器五大要素结构功能运转功能检测功能控制功能驱动功能五大功能机械部件(身躯)动力(内脏)传感(五官)驱动(肌、筋)控制(大脑)机电一体化系统的组成要素及其相应功能三机电一体化技术的发展➢第二阶段:20世纪70年代至20世纪80年代,为蓬勃发展的阶段。

➢第二阶段特征:人们自觉地、主动地利用计算机技术、控制技术、通信技术的成果创造新的机电一体化产品。

⏹机电一体化技术的发展阶段➢第三阶段:从20世纪90年代后期开始。

➢第三阶段特征:人工智能技术及网络技术等领域取得的巨大进步,使机电一体化技术向智能化新阶段迈进。

➢第一阶段:20世纪60年代以前,也可称为萌芽阶段。

➢第一阶段特征:在这一阶段,由于电子技术的迅速发展,人们自觉或不自觉地利用电子技术的初步成果来完善机械产品的性能。

⏹机电一体化技术的发展趋势➢智能化➢网络化➢模块化➢微型化➢绿色化➢人性化➢自带能源化四机电一体化技术的分类⏹生产过程的机电一体化➢计算机辅助设计➢计算机辅助制造➢计算机辅助工艺设计➢柔性制造系统➢计算机集成制造系统⏹机电产品的机电一体化➢机、电、仪一体化产品➢机、电、液一体化产品➢光、机、电一体化产品➢功能增强➢提高系统精度➢简化系统结构➢提高可靠性➢方便操作➢提高系统柔性第二节机电一体化相关技术➢机械技术➢传感与检测技术➢计算机与信息处理技术➢自动控制技术➢执行与驱动技术➢系统总体技术一机械技术➢机械技术是机电一体化技术的基础,机电一体化产品中的主功能和构造功能往往是以机械技术为主实现的。

第一节机电一体化的定义传统机械:主要以力学为理论基础,以经验为实践基础;现代机械:以力学、电子学、计算机学、控制论、信息论等为理论基础,以经验、机、电、计算机、传感与测试等技术为实践基础。

机械:强度高、输出功率大、承载大载荷;实现微小复杂运动难。

电子:可实现复杂的检测和控制;但无法实现重载运动。

机电一体化和机械电气化的区别电气机械在设计过程中不考虑或较少考虑电气与机械的内在联系。

机械和电气装置之间界限分明装置所需的控制以基于电磁学原理的各种电器,属于强电范畴。

机电一体化涉及到许多相关的学科:机械学、电子学、控制论、计算机科学机电一体化的产生与迅速发展的根本原因在于社会的发展和科学技术的进步。

系统工程、控制论和信息论是机电一体化的理论基础,也是机电一体化技术的方法论。

微电子技术的发展,半导体大规模集成电路制造技术的进步,则为机电一体化技术奠定了物质基础;Mechtronics是一个综合的概念,包含技术和产品两方面。

机电一体化技术指包括技术基础、技术原理在内的使机电一体化产品得以实现、使用和发展的技术。

机电一体化产品指采用机电一体化技术,在机械产品基础上创建出来的新一代机电产品。

第二节机电一体化系统设计的目标与方法机电一体化产品的优越性使用安全性和可靠性提高生产能力和工作质量提高调整和维护方便,使用性能改善具有复合功能,适用面广改善劳动条件,有利于自动化生产节约能源,减少耗材现代机械的机电一体化目标提高精度增强功能提高生产效率节约能源,降低能耗提高安全性、可靠性改善操作性和实用性减轻劳动强度,改善劳动条件简化结构,减轻重量降低价格增强柔性应用功能机电一体化技术方向在原有机械系统的基础上采用微型计算机控制装置,使系统的性能提高,功能增强用电子装置局部代替机械传动装置和机械控制装置,以简化结构,增强控制灵活性用电子装置完全代替原来执行信息处理功能的机构,即减化了结构,又极大地丰富了信息传输内容,提高了速度。

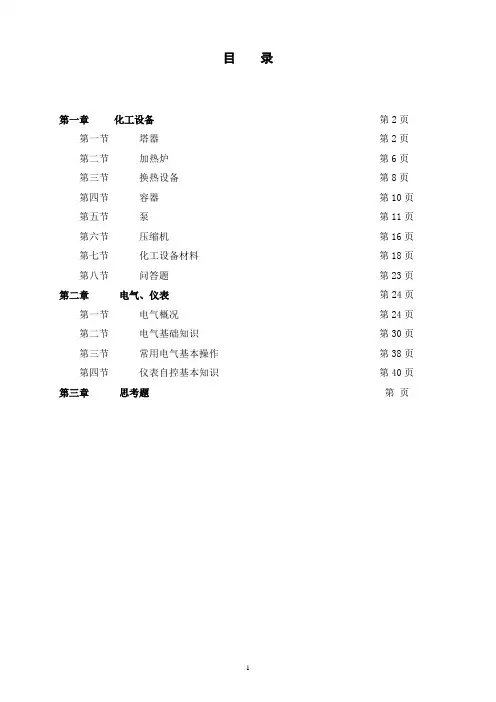

目录第一章化工设备第2页第一节塔器第2页第二节加热炉第6页第三节换热设备第8页第四节容器第10页第五节泵第11页第六节压缩机第16页第七节化工设备材料第18页第八节问答题第23页第二章电气、仪表第24页第一节电气概况第24页第二节电气基础知识第30页第三节常用电气基本操作第38页第四节仪表自控基本知识第40页第三章思考题第页第一章化工设备第一节塔器塔器是化工生产中实现气相和液相或液相和液相间传质的最重要的设备之一,设计压力低于10.0Mpa(包括真空),设计温度高于-40℃低于550℃。

在塔器中所进行的工艺过程虽然各不相同,结构类型各异,但总的来说仅可划分为板式塔和填料塔两大类。

不论板式塔或填料塔,从设备设计的角度来看,其基本结构可以概括为:塔体,包括筒节、端盖和联接法兰等;内件,指塔板或填料及其支撑装置及喷淋装置;支座,一般均用裙式支座;附件,包括人孔、进出料接管、各类仪表接管、液体和气体的分配装置,以及塔外的扶梯、平台、保温层等。

塔按内件分为板式塔和填料塔。

下面以板式塔为例。

1.1.1 塔体(筒体、封头、联接法兰等)(1) 筒体:筒体由数段筒节拚焊而成。

常用来制造筒体的材料有16MnR,20R,有时用0Cr18Ni9Ti 以及复合钢板。

(2) 封头:常见的压力容器的封头又称端盖,有半球形、椭圆形、蝶形、锥形及平板等。

在实际生产中,大多数塔器采用椭圆形封头,而半球形封头受力最均匀,因而常用在高压容器上;平板封头应力突变最大,一般应用于常压容器。

1.1.2 内件〔塔盘、各种气体液体出入管、除雾器、挡板及过滤器等〕塔盘结构型式很多,常见的有圆形泡罩、槽形泡罩塔盘,S型塔盘,舌型塔盘,浮阀塔盘,浮舌塔盘,浮动喷射塔盘以及筛孔塔盘,在石油、化工中,用的较多的是圆形泡罩、浮阀、浮舌和筛孔等几种。

这里就主要介绍浮阀和筛孔塔盘结构。

(1) 浮阀塔盘:浮阀按其结构又分为两大类:一是盘状浮阀,也就是浮阀是圆盘形,塔板上开圆孔,三条腿固定浮阀升高位置,另外是十字架固定升高位置,其中以FI型为多。

第1章绪论通过本章的学习,了解机电一体化的定义、机电一体化系统的基本功能、相关技术和方法。

明确学习内容和目的,以及本课程的性质和任务。

考核知识点与考核要求1. 机电一体化的定义:是机械的主功能、动力功能、信息功能、控制功能上引进微电子技术,并将机械装置与电子装置用相关软件有机结合而构成系统的总称识记:机电一体化的基本概念;机电一体化的理论基础和物质基础;2.机电一体化系统的基本功能要素:机械本体、控制与信息处理、动力、传感器检测、执行元件等。

3.1、机械子系统功能:机身、框架、机械联接等产品支持机构,实现构造功能要求:可靠、小型、美观2、动力子系统功能:提供能量,转换成需要的形式,实现动力功能要求:效率高、、适应性好、可靠性高3、传感检测子系统功能:检测产品内部状态和外部环境,实现计测功能要求:体积小、精度高、抗干扰能力强4、执行机构子系统功能:包括机械传动与操作机构,接收控制信息,完成要求的动作常用执行机构:机械、电磁、电液等机构5、电子信息处理子系统功能:处理、运算、决策,实现控制功能要求:高可靠性、柔性、智能化识记:一个较完善的机电一体化系统的几个基本要素;每个功能要素在机电一体化系统中的作用。

3. 机电一体化的相关技术: 1.机械技术机械技术是机电一体化系统的基础,在机电一体化产品中,它不再是单一地完成系统间的连接,必须从系统的结构、重量、体积、刚性、可靠性能及通用性等几个方面加以改进,使机电一体化产品结构合理、重量减轻、刚性提高具有高的可靠性,实现产品的通用化、标准化、系列化,提高产品的可维修性,为机电一体化产品提供坚实的基础。

2.传感检测技术传感检测技术是机电一体化的感受器官,是实现自动控制、自动调节的关键性环节,它的功能越强,系统的自动化程度就越高。

3.信息处理技术信息处理技术包括信息的交换、存取、运算、判断和决策,主要设备是计算机或可编程序控制器及与其配套的I/O设备、显示器和外部存储器。

机电一体化技术基础“机电一体化”是机械技术、电子技术和信息技术等相关技术有机结合的一个新形式,是电子技术、信息技术向机械技术领域渗透过程中逐渐形成的一个新概念。

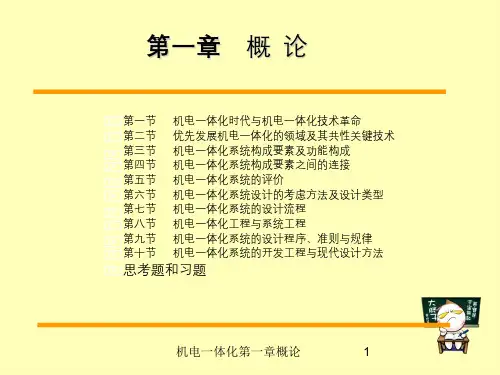

第一章概论1、机电一体化的定义机电一体化乃是机械的主功能、动力功能、信息功能和控制功能上引进微电子技术,并将机械装置与电子装置用相关软件有机结合而构成系统的总称。

2、机电一体化系统的基本构成一般而言,一个较完善的机电一体化系统包括以下几个基本要素:机械本体、检测传感部分、电子控制单元(ECU)、执行器和动力源,各要素之间通过接口相互联系。

3、机电一体化的相关技术(1)机械技术(2)信息处理技术(3)系统技术(4)自动控制技术(5)传感检测技术(6)伺服驱动技术4、机电一体化系统的分类从控制的角度,机电一体化系统可分为开环控制系统和闭环控制系统。

开环控制机电一体化系统的优点是结构简单、成本低、维修方便,缺点是精度较低,对输出和干扰没有诊断能力。

闭环控制的机电一体化系统的优点是高精度、动态性能好、抗干扰能力强,缺点是结构复杂、成本高、维修难度较大。

5、机电一体化系统开发的类型机电一体化系统开发的类型依据该系统与相关产品比较的新颖程度和技术独创性,可分为开发性设计、适应性设计和变参数设计。

(1)开发性设计:是一种独创性的设计方式、在没有参考样板的情况下,通过抽象思维和理论分析,依据产品性能和质量要求设计出系统原理和制造工艺。

开发性设计属于产品发明专利范畴。

(2)适应性设计:适应性设计是在参考同类产品的基础上,主要原理和设计方案保持不变的情况下,通过技术更新和局部结构调整使产品的性能、质量提高或成本降低的产品开发方式。

这一类设计属于实用新型专利范畴。

(3)变参数设计:变参数设计是在设计方案和结构原理不变的情况下,仅改变部分结构尺寸和性能参数,使之适用范围发生变化的设计方式。

6、机电一体化系统设计方案的常用方法(1)取代法:就是用电气控制取代原系统中机械控制机构。