教科版六年级科学下册作业设计

- 格式:docx

- 大小:67.02 KB

- 文档页数:26

小学科学教科版六年级下册作业设计(梁燕霏老师设计)第一单元微小世界第一课放大镜课后练习:1、下面哪种镜具有放大功能()A、凸透镜B、平面镜C、凹透镜D、三棱镜2、下面反映纸的表面结构的两幅图,那幅图是在放大镜下看到的()A、B、3、下面那中器具具有把物体放大的功能A、平面玻璃B、透明水杯C、凹型玻璃第二课:放大镜的放大倍数巩固练习:1、把放大镜放在有格子的纸上,可以看到10个格子,把放大镜拿起来看格子,可以看到5个格子。

请你算算下面放大镜的倍数2、放大镜放大倍数越大,放大镜的视野越();放大镜放大倍数越(),放大镜的视野越大。

3、放大镜的凸度越大,他的放大倍数越()。

课外拓展:用放大镜观察身边的物体,把你的发现记录在下面记录表上。

巩固练习:1、在放大镜下,我发现,蝴蝶的翅膀上有(),苍蝇的眼睛是()眼。

2、在放大镜下,我发现,蝴蝶的触角是()A、锯齿状B、棒状C、羽毛状D、丝状课外拓展:用放大镜观察身边你喜欢的一些生物,把你的发现记录在下表巩固练习:把你在放大镜下看到的白糖、食盐晶体用图画画出来白糖食盐课外拓展:请你课外查阅资料,了解更多晶体的知识。

第五课怎样放得更大巩固练习:1、给你两个放大镜,你怎样组装,使它能把物体放得更大。

课后拓展:课外查阅资料,了解更多的关于显微镜的知识。

第六课用显微镜观察研究身边的生命世界巩固练习:请你写出用显微镜观察物体的步骤。

第七课在显微镜下我们发现了什么巩固练习:1、细胞主要由()、()、()组成。

2、植物细胞与动物细胞比较是植物细胞有()。

3、下面图中,哪个是动物细胞,哪个是植物细胞。

课外探究:用馒头、面包、橘皮进行霉菌培养第八课微小世界和我们巩固练习:1、请你写(说)出几种微生物的名称。

2、判断题:微生物都是对人类有害的。

()微生物都很小,我们用肉眼看不到。

()3、下面的一些微生物,哪些是对人类有害的,哪些是对人类有益的。

伤寒菌、酵母菌、鼠疫菌、4、请你说说人类利用微生物的例子。

《厨房里的物质与变化》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本作业旨在通过观察厨房中常见物质的性质与变化,加深学生对科学基础概念的理解。

学生应能够掌握观察事物变化的基本方法,提升他们的科学实验和探索能力,以及培养学生的实验精神。

二、作业内容1. 了解与感知物质状态变化:学生需在家长的陪同下,准备一壶水进行加热实验。

观察水在加热过程中,从液态变为气态(水蒸气)的物理变化过程。

并记录下温度变化和水沸腾时的现象。

2. 观察物质混合反应:学生需在家中准备食盐、糖、水等食材。

按照安全标准将不同的食材放入杯子中混合搅拌,观察物质溶解或产生沉淀的化学反应现象,并描述实验过程中的物质状态和变化过程。

3. 物质反应探索记录:将食物、色素、果醋等不同的物品在实验室里对物体发生改变的前提下混和起来,例如食醋会和面霜类化学物质反应而变成无味溶液,探索这种改变下会否生成其他成分(气体等)。

将这些探索的结果进行详细的记录和描绘,注重使用课本中所学的基本观察与实验记录技巧。

4. 自主选择题目编写简单报告:鼓励学生们基于自身的探索实验选择感兴趣的物品组合与现象变化来撰写简单的研究报告。

可以尝试模仿科学杂志的格式,包括标题、摘要、实验目的、实验过程、实验结果和结论等部分。

三、作业要求1. 学生在家长的陪同下进行实验,并确保实验安全。

2. 记录时需使用准确的科学术语描述物质状态和变化过程。

3. 报告要求清晰、准确、有条理地描述实验步骤及结果。

鼓励学生对观察到的问题提出疑问,并提出相应的探索计划。

4. 所有观察记录与实验结果须如实描述,禁止编造数据或虚报实验现象。

四、作业评价1. 评价标准:观察记录的准确性、实验过程的描述清晰度、报告的逻辑性和完整性等。

2. 评价方式:教师根据学生的作业完成情况进行评分,并结合课堂表现和口头汇报进行综合评价。

五、作业反馈1. 教师将对学生的作业进行批改,指出其中的优点和不足。

2. 针对学生的疑问和困惑,教师将提供相应的解答和指导。

《发现变化中的新物质》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本作业设计旨在通过实践操作,让学生理解物质变化的基本概念,观察并记录物质变化的过程,激发学生对科学探究的兴趣,提升其动手实践和观察记录的能力。

二、作业内容本课时的作业内容主要围绕“物质的变化”展开,包括以下方面:1. 理论知识学习:学生需预先学习课本中关于物质变化的基本知识,了解物理变化和化学变化的定义及区别。

2. 实验准备:准备实验所需材料,如水、食用色素、小苏打、醋等。

并理解实验目的及步骤。

3. 实验操作:学生进行小苏打与醋反应的实验,观察二者混合后产生的新物质及其特点,记录实验过程和结果。

4. 拓展探究:尝试其他日常物品进行简单物质变化实验,如将食盐溶解于水中,观察其变化过程。

5. 撰写观察日记:记录实验过程、现象及自己的感想,包括对物质变化的理解和探究过程中的体会。

三、作业要求1. 学生在进行实验前要仔细阅读教材和实验指导,明确实验步骤和注意事项。

2. 实验过程中需遵循安全规则,小心操作,保持实验室的整洁与安全。

3. 仔细观察并详细记录实验过程中的变化和结果,实事求是地填写实验报告单。

4. 拓展探究部分应积极探索不同的物质变化实验,鼓励创新与思考。

5. 观察日记应书写工整,条理清晰,内容真实且包含个人感受和体会。

四、作业评价1. 教师根据学生提交的实验报告单、拓展探究的实验记录以及观察日记的内容进行评价。

2. 评价标准包括实验步骤的准确性、观察记录的详细程度、对物质变化的理解程度以及创新思考的体现等。

3. 对于表现优秀的学生给予表扬和鼓励,对于存在的问题给予指导和帮助。

五、作业反馈1. 教师将评价结果及时反馈给学生及家长,让学生了解自己的学习情况及需要改进的地方。

2. 家长可与孩子一起探讨作业内容,增进亲子间的交流与互动。

3. 根据学生的整体表现,教师可调整后续的教学策略和作业设计,以更好地满足学生的学习需求。

通过此作业设计方案,旨在通过具体实践操作,使学生深入理解物质变化的基本概念,锻炼其实践和观察能力。

《认识工程》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 帮助学生了解工程的基本概念和意义,增强对工程学的兴趣;2. 通过实践操作,培养学生的动手能力和观察能力;3. 让学生体验工程与生活的密切联系,培养团队协作和创新能力。

二、作业内容任务一:制作一个小型桥梁模型1. 材料准备:纸杯、彩纸、剪刀、胶水、尺子等;2. 小组合作,选择合适的位置制作桥梁模型,并测试其承重能力;3. 记录模型的制作过程和测试结果,讨论工程在设计中的作用;4. 根据评价结果,改进桥梁模型,直至达到要求。

任务二:制作一个小型滑梯模型1. 材料准备:塑料瓶、彩纸、剪刀、胶水等;2. 根据小组兴趣选择制作滑梯的方向(直线型或螺旋型),制作完成后测试其滑行效果;3. 记录模型的制作过程和测试结果,讨论工程在建造中的作用;4. 根据评价结果,改进滑梯模型,直至达到要求。

三、作业要求1. 作业形式:小组合作,每组4-6人;2. 时间安排:共需2课时,本课时为主要课时;3. 完成质量:模型制作要符合安全要求,记录过程要清晰完整;4. 创新性:鼓励学生在设计或建造过程中发挥创新思维,尝试不同的方法和材料;5. 团队协作:强调团队协作的重要性,小组内要分工明确,互相帮助,共同完成任务。

四、作业评价1. 评价标准:安全性、创新性、实用性、团队协作等;2. 评价方式:小组自评、小组互评、教师评价相结合;3. 评价时间:课后进行反馈,下节课进行总结。

五、作业反馈1. 总结作业完成情况,表扬优秀小组和个人;2. 对未达到要求的小组进行指导和帮助,鼓励其继续努力;3. 根据评价结果,提醒学生注意工程学中的一些重要概念和技能,为后续学习打下基础。

作业设计方案(第二课时)一、作业目标1. 复习和巩固工程学的基本概念和原理;2. 培养学生的动手能力和创新思维,提高解决实际问题的能力;3. 引导学生将所学知识应用于实际生活,提高实践能力。

二、作业内容1. 制作一个小型桥梁模型要求:学生以小组为单位,利用提供的材料(如纸板、胶水、剪刀等)制作一个小型桥梁模型。

教科版科学六年级下册第一单元《微小世界》作业设计设计者:武文勋一、判断对错,并改正。

1、人的最高视力也只能看清楚1/3毫米的微小物体。

……………………()2、鱼缸里的水变绿是因为微生物繁殖的结果。

……………………………()3、我们之所以长得像自己的父母,就是细胞的遗传作用。

………………()4、圆柱形和球形的器皿装水后也有放大功能。

……………………………()5、放大镜的放大倍数是无限的。

……………………………………()6、把整个洋葱放在显微镜下,我们可以直接观察到它的精细结构。

……()7、显微镜现在广泛利用在生物学、医学、农业、科研等领域。

………()8、细菌属微生物类,乳酸细菌对人有毒。

……………………………()二、选择题1、()的建立,被誉为19世纪自然科学的三大发现之一。

A、细胞学说B、动力学C、仿生学2、电子显微镜已经可以把物体放大到 ( ) 倍。

A、200B、2000C、200万3、用显微镜观察玻片标本时,玻片移动的方向和从目镜里看到的方向 ( ) 。

A、相同B、相反C、无关4、显微镜的目镜和物镜上分别标着12.5x、40x,物体图像将被放大()。

A、32.5倍B、1000倍C、500倍5、我们可以利用()培养微小生物。

A、干草B、杂草C、水草6、下列说法不正确的是()A、微生物可生产食品B、微生物可使人得病,不可以治病。

C、微生物可分解垃圾三、大家来分析1、小明在使用显微镜观察洋葱内表皮细胞时,就碰到了2个难题,请你帮他找出错误并改正。

(1)从目镜里往下看,发现里面黑乎乎的,什么也看不见。

错误:改正:(2)标本片已经放在载物台上,而且标本片对着通光孔的中央,可从目镜里却只能看到亮圈,却看不到洋葱内表皮的细胞。

错误:改正:四、连线草履虫船形硅藻鼓藻变形虫五、画一画1、自制的显微镜2、洋葱表皮细胞3、雪花4、蝴蝶的触角5、味精的晶体6、蚕蛾的触角。

教科版科学六年级下册第四单元第2课《垃圾的处理》教学设计吗?活动意图说明:挖掘学生对水的认知前科学概念,揭示课题。

环节二:探索(指向目标1、2)学生活动21.关于垃圾填埋,你有什么看法?学生活动31.阅读教材第72页内容。

2.实验的各个部分分别代表了什么?3.按照实验方法,进行模拟实验,注意观察实验现象。

4.说说你观察到了什么现象,这个现象说明了什么?学生活动4教师活动21.把垃圾填埋起来,是人们常用的一种垃圾处理方法,你对此有什么看法?2.是不是把垃圾填埋起来就一定安全了呢?教师活动33.让我们用实验的方法来研究一下这种方法。

如何操作呢?指导学生阅读教材第72页的内容。

2.分析填埋模拟实验:这个实验模拟的是什么?实验的各个部分分别代表了什么?3.出示教师拍摄的视频。

(视频内容为模拟实验)学生进行模拟实验,并注意仔细观察,描述其现象。

4.我们观察到了什么现象?说明了什么?如果是真正的垃圾处理场,还会对周围的环境带来哪些危害?教师活动41.为了有效地防止垃圾对环境的污染你能设计一个更好的垃圾填埋场吗?分小组尝试设计,记录设计的重点。

2.观察真正的垃圾填埋场的构造图,你知道它是怎么防止垃圾污染环境的吗?3.这样的垃圾填埋场就永远安全了吗?能在上面种植庄稼、建造房屋吗?说说你的理由。

1.为了有效地防止垃圾对环境的污染。

我们能设计一个更好的垃圾填埋场吗?学生思考,提出解决问题的主要方法:把垃圾和环境隔离起来。

4.分小组尝试设计,记录设计的重点。

5.汇报交流各小组的设计,大家评价。

6.观察真正的垃圾填埋场的构造图,分析它是怎么防止垃圾污染环境的。

5.这样的垃圾填埋场就永远安全了吗?能在上面种植庄稼、建造房屋吗?活动意图说明:通过模拟实验,学生会发现,填埋带来的环境问题。

根据发现的问题,讨论,提出自己的解决方案,再按照设计好的图纸,这样的经历,符合STEM的理念环节三:研讨(指向目标3)学生活动51.除了填埋法,还有什么方法可以处理垃圾呢?2.阅读教材73页,试着分析焚烧垃圾的优点和缺点。

教科版六年级科学下册(2022新版)第一单元小小工程师了解我们的住房1.以下不属于住房的基本结构有()窗 B.墙 C.电视机 D.梁以下不属于住房系统的是()排水系统A.照明系统供暖系统建造系统住房建造过程中,每个阶段的工作都很重要,都必不可少,但是核心是()A.选址B.设计C.建造D.验收认识工程判断题.工程建设只要根据最初设计的解决方案执行就一定能完成。

()2.工程建设离不开科学知识和技术的支持,它们是相辅相成的。

()下面哪个不属于工程?()建设港珠澳大桥完成一幅画的作业A.建设中国高铁造一艘船建造塔台1 .下列塔台的结构,比较稳定的是(C )□A. B.C.D.2.在建造塔台的过程中需要考虑的因素是()o建塔位置、使用材料塔的建构、安全性成本预算、人员分工A.以上都是下列关于“塔台投标发布会”说法错误的是()。

A.在介绍的过程中可采取小组分工的形式进行发布会只需要介绍本组塔台设计的优势别的小组在介绍时要认真聆听,遇到问题要及时提出如果方案不够完善需要进行及时的修改3.设计塔台模型A.B.C.2.塔台框架中用()结构比较稳固。

A.上大下小B.上小下大C.上下大小一样3.工程建造一般要经历(A.设计、制作、制作、设计、C.制作、测试、D.设计、制作、D.D.都可以测试、测试、评估、评估、)的过程。

改进改进改进评估1. A. B. C. D.2. A.3.5-制作塔台模型4.制作过程中如果出现问题,我们应该()0E.按照原设计方案操作,不能修改。

F.直接修改。

G.先暂停,小组讨论后,在决定是否修改。

H.其他同学提出的意见都要修改。

5.使用()结构,可以让塔台更加稳固。

B.正方形B.三角形圆形D.四边形6.下列措施将降低1.塔台框架中用()结构比较稳固。

5-制作塔台模型7. 制作过程中如果出现问题,我们应该()0I. 按照原设计方案操作,不能修改。

J. 直接修改。

K. 先暂停,小组讨论后,在决定是否修改。

《变化中伴随的现象》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 通过对生活中常见现象的观察和记录,了解变化中伴随的现象及其规律。

2. 培养观察、分析和总结的能力,提高科学探究的素养。

3. 激发对科学探究的兴趣和热情,树立科学探究的精神。

二、作业内容1. 观察生活中的变化现象:请同学们在家中寻找并记录至少三个发生变化的自然或人工现象,如日出日落、水壶中的水烧开、冰箱中的食物结冰等。

2. 分析变化规律:在观察记录的基础上,分析这些变化现象有何共同特征,是否遵循一定的规律。

3. 撰写观察报告:将观察到的现象、分析的结果以及自己的感想和疑问写成一份观察报告,字数不少于300字。

三、作业要求1. 独立完成:作业内容需独立完成,不得抄袭。

2. 真实可信:观察报告需真实记录观察到的现象,分析结果需基于客观事实。

3. 注重总结:在分析变化规律的过程中,注重总结规律及其应用价值。

4. 反馈疑问:如果在观察过程中有任何疑问或发现新的现象,请及时与老师和同学交流。

四、作业评价1. 评价标准:观察报告的真实性、分析的准确性、总结的全面性以及疑问的提出。

2. 评价方式:作业评价将采取教师评价、同学互评和家长评价相结合的方式进行。

3. 评价结果:根据评价结果,对表现优秀的同学给予表扬和奖励,对需要改进的同学提供指导和帮助。

五、作业反馈1. 反馈时间:请同学们在完成作业后,将观察报告和反思总结以邮件或作业提交的方式反馈给老师。

2. 反馈方式:老师将对作业进行批改,并在课堂上对典型问题进行解答,同时给出针对性的反馈意见。

3. 反思总结:请同学们根据老师的批改和解答,对自己的作业进行反思和总结,明确自己在观察和分析过程中的优点和不足,以便在今后的学习中加以改进。

4. 改进措施:针对反思总结中存在的问题,请同学们制定相应的改进措施,并在下一次的作业中加以落实。

通过本次作业,希望同学们能够更加深入地了解变化中伴随的现象及其规律,培养科学探究的精神和素养,为今后的学习和生活奠定坚实的基础。

《厨房里的物质与变化》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 了解厨房中常见物质的性质和变化,如水的循环、食物的消化等。

2. 学会观察和记录物质变化的过程,培养观察力和实验能力。

3. 增强对物质变化的认知,理解物质变化的规律和条件。

二、作业内容1. 观察水的循环实验:要求学生选择一种厨房中的物品,如水壶、水杯等,进行观察和记录水的变化过程,如蒸发、液化等。

2. 观察食物的消化实验:要求学生选择一种食物(如面包、鸡蛋等),观察其消化过程的变化,如发酵、腐烂等。

3. 搜集和了解厨房中其他物质的性质和变化,如盐的溶解、糖的结晶等。

4. 在家长的指导下,尝试进行一些简单的物质变化实验,如糖的溶解、盐的结晶等。

三、作业要求1. 观察实验需认真、仔细,记录物质变化的过程和现象。

2. 搜集资料时,要确保信息的真实性和可靠性。

3. 实验操作时,要遵守安全规则,确保人身安全。

4. 作业完成后,要按时提交作业,并附上家长的意见和建议。

四、作业评价1. 评价标准:观察实验的记录是否准确、完整;搜集的资料是否真实可靠;实验操作是否符合安全规定。

2. 评价方式:教师根据学生提交的作业进行评价,并给予相应的成绩。

五、作业反馈1. 学生:在完成作业后,请学生将作业中的问题和收获进行总结,并填写在作业反馈表中。

2. 教师:教师根据学生提交的作业反馈表,对作业进行总结和反思,以便更好地指导下一轮的教学。

通过本次作业,学生将能够:1. 深入了解厨房中常见物质的性质和变化,以及水循环、食物消化等科学原理。

2. 学会观察和记录物质变化的过程,提高观察力和实验能力。

3. 增强对物质变化的认知,并理解物质变化的规律和条件,为今后的学习和生活打下基础。

请家长在作业反馈表中填写对学生作业的意见和建议,以便教师更好地了解学生的学习情况和需求。

同时,也希望家长能够给予孩子必要的支持和帮助,共同促进孩子的学习和发展。

作业设计方案(第二课时)一、作业目标1. 回顾并理解厨房中物质的变化过程,包括加热、搅拌、混合等操作。

《八颗行星》作业设计方案(第一课时)一、作业目标:1. 学生通过观察和测量,了解八颗行星的基本特征和区别;2. 培养学生观察、比较、分析、归纳的能力;3. 激发学生探索宇宙奥秘的兴趣和好奇心。

二、作业内容:1. 观察和记录八颗行星的名称、大小、质量、距太阳的距离等信息,通过表格或图形进行整理和分析;2. 选取其中两颗行星,通过观察和测量,了解它们的基本特征和区别,并做好记录;3. 通过网络、书籍等途径,收集有关这八颗行星的其他相关信息,如卫星数量、大气组成、磁场等,并进行分析比较。

三、作业要求:1. 学生需独立完成作业,不得抄袭;2. 作业完成后,需提交相关数据、表格或报告,并注明来源;3. 鼓励学生在作业过程中发现问题,提出自己的观点和思考。

四、作业评价:1. 评价标准:作业的准确性、完整性、创新性等方面;2. 评价方式:教师评价与学生互评相结合,根据实际情况给予相应的分数或等级。

五、作业反馈:1. 教师对学生作业中存在的问题和不足进行总结和分析,针对不同学生提出个性化的改进建议;2. 学生根据教师反馈和自己的反思,对作业进行修改和完善,提高自己的科学素养和能力。

具体作业步骤如下:1. 预习课本相关内容,了解八颗行星的基本信息;2. 利用网络、书籍等途径,收集八颗行星的更多信息,并进行整理;3. 选择其中两颗行星,进行观察和测量,了解它们的基本特征和区别;4. 将收集到的信息和自己的观察结果整理成报告或表格,提交给教师;5. 预习下一节课程内容,为下一节课堂讨论做好准备。

通过本次作业,学生不仅了解了八颗行星的基本特征和区别,还培养了观察、比较、分析、归纳的能力,激发了探索宇宙奥秘的兴趣和好奇心。

在作业过程中,学生需要独立思考、动手实践,有利于培养学生的自主学习能力和创新思维。

教师应对学生作业进行认真评价,提出个性化建议,帮助学生改进和提高。

同时,学生应根据教师反馈和自己的反思,对作业进行修改和完善,不断提高自己的科学素养和能力。

《探索宇宙》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 了解宇宙的基本概念和特点;2. 掌握观察和记录星空的方法;3. 培养科学探究能力和团队协作精神。

二、作业内容1. 观察星空任务:(1)选择一个晴朗的夜晚,和家人或朋友一起到户外,找一个视野开阔的地方;(2)准备一个双筒望远镜或小型天文望远镜,以及一张星图或手机下载的星图应用;(3)观察星空,找到一些熟悉的星座,如北斗七星、仙后座等,并记录下它们的形状和位置;(4)尝试寻找一些新的星座,并记录下它们的名称和特点。

2. 小组讨论:(1)在观察星空的过程中,遇到了哪些困难和问题?如何解决的?(2)通过观察星空,有哪些新的发现和感受?(3)讨论星座的形状和命名背后的意义和传说。

三、作业要求1. 独立完成观察星空的任务,并确保记录的真实性和准确性;2. 小组内协作,共同解决问题,完成任务;3. 讨论时积极发言,分享自己的发现和感受;4. 按时提交作业,字数不少于500字。

四、作业评价1. 观察星空任务的完成情况:是否选择了合适的时间和地点?是否使用了正确的工具和方法?是否记录了真实准确的观察结果?2. 小组讨论的表现:是否积极参与讨论?是否能够分享自己的发现和感受?是否能够倾听他人的意见和建议?3. 作业的文字表达:语言表达是否清晰、流畅?用词是否准确、恰当?逻辑是否清晰?4. 科学探究和团队协作的能力:是否能够独立思考、分析问题?是否能够与他人合作、共同解决问题?五、作业反馈1. 对本次作业的优点给予肯定和鼓励;2. 对本次作业存在的问题提出改进意见和建议;3. 鼓励学生在今后的作业中继续发扬优点,努力改进不足之处,不断提高自己的科学探究和团队协作能力。

希望通过本次作业,学生能够更好地了解宇宙的神秘和奇妙,培养自己的科学探究能力和团队协作精神,为今后的学习和工作打下坚实的基础。

作业设计方案(第二课时)一、作业目标1. 巩固学生对宇宙基本概念的理解,如星系、行星、恒星等。

《发现变化中的新物质》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 知识与技能:学生能够理解物质变化的含义,了解物质变化过程中的新物质是如何产生的。

2. 过程与方法:通过观察、实验、记录等方法,培养学生的观察力和实验操作能力。

3. 情感态度价值观:学生能够认识到物质变化是自然界的基本规律,培养对科学探究的兴趣和热爱。

二、作业内容1. 观察生活中的物质变化:要求学生观察生活中的一些物质变化现象,如植物的生长、水的蒸发、铁生锈等,记录下观察到的变化过程,并尝试解释这些变化中的新物质是什么。

2. 实验操作:学生以小组为单位,进行一些简单的化学实验,如酸碱反应、沉淀生成等,观察并记录实验过程中物质的变化,尝试解释这些变化中的新物质是什么。

3. 阅读相关资料:学生阅读一些关于物质变化和化学反应的科普资料,了解更多关于物质变化的原理和现象,增强对科学知识的认识。

4. 完成作业报告:学生将观察到的现象、实验结果、阅读心得等整理成作业报告,要求图文并茂,加深对物质变化的理解。

三、作业要求1. 观察生活中的物质变化和实验操作应在小组内共同进行,相互讨论,共同探究,得出结论。

2. 实验过程中要确保安全,遵守实验室规则,注意个人防护,避免意外发生。

3. 作业报告应如实记录观察和实验过程,分析变化中的新物质,提出自己的见解和疑问。

4. 按时提交作业报告,字迹工整,图文清晰,以便于批改和反馈。

四、作业评价1. 评价内容:学生提交的作业报告是否真实记录了观察和实验过程,是否分析出了变化中的新物质,是否提出了自己的见解和疑问。

2. 评价标准:根据学生的作业报告质量、实验操作规范性和准确性以及参与小组讨论的积极性等方面进行评价。

3. 评价方式:教师批改学生作业报告,进行集中讲评或个别指导,鼓励学生积极交流和探讨。

五、作业反馈1. 学生根据教师的评价和建议,对作业报告进行修改和完善。

2. 对于实验操作中出现的问题和不足,学生可在课后继续探究和改进。

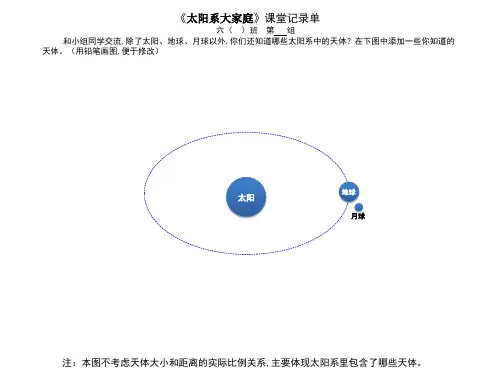

《太阳系大家庭》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 理解太阳系的基本概念,如太阳、行星及其运行规律。

2. 掌握太阳系各行星的名称、特点和基本特征。

3. 培养学生的观察能力、探索精神和团队合作意识。

二、作业内容1. 预习材料准备:学生需准备太阳系行星的图文资料,包括各行星的名称、形状、轨道位置等基本知识。

2. 观察与记录:学生需在家长的陪同下,利用天文望远镜或在线资源,观察太阳系中的行星(如金星、火星等),并记录下观察到的特征和变化。

3. 制作太阳系模型:学生需利用身边的材料(如纸板、彩纸等)制作太阳系模型,包括太阳和至少三个行星及其卫星。

要求模型能反映出太阳系的基本结构和行星的相对位置。

4. 小组讨论与分享:学生需在小组内交流各自的观察记录和制作经验,共同探讨太阳系中各行星的奥秘。

5. 编写小报告:根据预习材料、观察记录和小组讨论的内容,学生需编写一篇关于太阳系的小报告,包括对太阳系的理解、对各行星特征的描述以及对未来探索的展望等。

三、作业要求1. 观察记录要详细,包括观察时间、地点、天气条件以及观察到的具体特征。

2. 太阳系模型要具有科学性,能准确反映太阳系的基本结构和特点。

3. 小报告要条理清晰,内容丰富,能体现出学生对太阳系的理解和探索的决心。

4. 小组讨论要积极,每个成员都要参与,并做好记录和总结。

四、作业评价1. 教师将根据学生的观察记录的详细程度和准确性进行评价。

2. 教师将根据学生的太阳系模型的科学性和制作精细程度进行评价。

3. 教师将根据学生的小报告的内容丰富程度和条理性进行评价。

4. 教师将综合考虑学生的小组讨论表现和合作精神进行评价。

五、作业反馈1. 教师将在课堂上对学生的作业进行点评,表扬表现优秀的学生和小组。

2. 对于学生在作业中出现的错误和不足,教师将给予指导和帮助,帮助学生改正错误和提高。

3. 教师将鼓励学生分享自己的经验和收获,促进班级内的交流和学习氛围的形成。

第一单元微小世界第1课放大镜一、填空题1、放大镜也叫。

镜片中间,边缘。

2、人类早就发现某些透明的可以放大物体的图像。

在13世纪,英国一位主教格罗斯泰斯特最早提出装置的应用,他的学生培根根据他的建议,设计并制造出了能增进视力的。

3、放大镜具有物体图像的功能,用放大镜观察物体能看到更多的。

4、计算机和电视屏幕图像在放大镜下看是由组成。

二、选择题1、放大镜是用来()的工具。

A观察B照明C计量2、光线从空气进入凸透镜时会()。

A反射B折射C不变3、根据下列放大镜的图形描绘情况,放大倍数最大的一个是()。

A B C4、放大镜的放大倍数越大,所能观察到的范围就()。

A越大B越小C不变5、下面透明玻璃镜片具有放大作用的是()。

A B C三、问答题1、能放大物体的器具具有什么样的特点?他们把物体放大的原理是什么?2、如何正确使用放大镜?四、实验探究请介绍一种自制放大镜的方法。

第2课放大镜下的昆虫世界一、选择题1、科学研究发现昆虫头上的触角就是它们的()。

A眼睛B鼻子C脚2、蟋蟀的耳朵长在()。

A头部B足内侧C腹部3、昆虫的身体分为头、胸、腹三部分,胸部有()足。

A.2B.3C.44、蝴蝶翅膀上的彩色小鳞片其实是()。

A细毛B触角C花纹5、蝇的眼由许多小眼组成,叫做()。

A单眼B复眼C双眼二、连线题将下列昆虫与它们的触角类型连起来。

蚕蛾棒状天牛丝状蝴蝶鞭状蚂蚁羽状蝗虫膝状三、简答题1、我们用放大镜去观察昆虫时应该注意些什么?2、昆虫的复眼有什么作用?第3课放大镜下的晶体一、填空题1、食盐、白糖、碱面、味精的颗粒都是外形的固体,人们把这样的固体物质叫做。

2、自然界中的大部分固体物质都是或由组成。

3、晶体的多种多样,但都很有,有的是立方体,有的像,有的像。

4、雪花晶体的形状是形的。

二、判断题以下哪些是晶体?是的在括号里打“√”。

1、红糖()2、面条()3、食盐()4、雪花()5、玻璃()6、珍珠()三、思考题四、有人说:“熠熠闪光的不一定是晶体,朴实无华、不能闪光的未必就不是晶体。

教科版六年级科学优秀作业设计案例物质变化整体教材分析:自然界的事物在不停地变化,这些变化与人们的生产生活密切相关。

物质的变化可能给人们带来益处,如食物消化、海水晒盐、冶炼金属等;也可能给人们带来危害,如食物腐烂、铁器生锈、工厂排放有害气体和粉尘等。

研究各种物质变化,能够帮助学生建立“世界是物质的,物质是变化的,变化是有规律的”科学自然观,形成“人类所有活动都是利用了物质变化”的认识;明白科学家的科研成果改善了人们的生活,促进了社会的进步。

教学目标:在“双减”政策的背景下,重视开展“素养为本”的教学,作业设计首先必须依据新课标及学业质量要求,结合教材内容制定教学目标:1.世界是由物质构成的,物质是在不断地发生变化的,物质的变化是有规律的,是可以被我们认识的。

2.通过简单的对比实验,明确物质之间的相互作用,会产生物理变化和化学变化。

物理变化不产生新物质,化学变化会伴随各种现象产生新物质。

3.物质的变化与人类生活紧密联系,人们可以利用物质的变化解决生产生活中的许多问题。

设计思路及意图:根据“物质的变化”教学目标,结合新课标要求,考虑学生存在的差异,精心设计基于学科能力核心素养发展的单元及课时作业题, 针对不同学生的知识基础,设计不同层次的作业,满足不同层次孩子的需求,提高作业的趣味性,突出科学学科的实践性和综合性。

根据学生现状为学生提供分层作业菜单。

基础知识作业的设计能立足课堂,面对所有学生,一课一布置,当堂完成,及时批改、订正。

实践应用作业学生能根据自己的实际情况,自由选择适合自己的作业, 注重了学生之间的差异。

丰富了孩子的科学知识,培养了好奇心,提升了思维能力。

拓展提升作业的设计是给学有余力的同学准备的,让他们在解决问题的过程中,打开思维,引发思考,获得更多的知识,以达到对知识的整合建构和综合运用。

作业设计特色亲身体验过才会理解和运用,将科学作业由课内延伸到课外,延伸到生活,让学生感受到生活中处处是科学,从而激发学生对周围世界的好奇心和探究欲。

教科版科学六年级下册第四单元第1课《一天的垃圾》教学设计6.学习过程设计学生活动教师活动环节一:了解们在生活中会产生大量垃圾(指向目标1)学生活动11.看看这些人都在干什么?2.这么多的垃圾都是从哪里来的呢?3.在生活中,都产生了哪些垃圾呢?教师活动11、先让我们看几张图片吧,看看这些人都在干什么?出示课件(清扫垃圾的图片)2、我们还在熟睡的时候,环卫工人们就已经开始劳动了,他们日复一日、年复一年,每天都在清理这些垃圾,这么多的垃圾都是从哪里来的呢?(如果学生只说是扔的,老师就要强调一下垃圾的来源!)3、在日常生活当中,我们每天都在消耗食物,和各种各样的生活用品,与此同时也就产生了大量的垃圾。

在生活中,都产生了哪些垃圾呢?学生自由回答。

(课件:城区拍的垃圾图片)活动意图说明:从生活实际出发,引起学生共鸣。

环节二:垃圾的分类(指向目标2)学生活动21.试着把这些垃圾分分类。

你们是按什么标准分类的?2.分类过程中需要注意什么问题?学生活动31.将垃圾按材料分类,并用弹簧测力计测得垃圾的重量。

注意:①重力与重量之间的换算: 1N≈100gf,即1N的垃圾重量是100g。

②分装好的垃圾可以盛放在塑料袋中测量,盛放垃圾的塑料袋需要提前测量重量,无法测量的可以估计为0g。

③垃圾太重,可以分批测量。

④垃圾太轻,可以记录件数。

⑤在使用弹簧测力计时,注意调零、不超过最大测量值、平视等规范操作。

教师活动21.提问:像这样把所有的垃圾堆放在一起好吗?请大家试着把这些垃圾分分类。

小组内讨论:①你们是按什么标准分类的?②要把你们的讨论结果记录下来。

看看哪个小组想出的办法最多。

小组讨论(6-8分钟)。

2.全班交流汇报按材料分;按是否有毒分;按是否容易腐烂分.....3.分类过程中需要注意什么问题?①取垃圾时,戴一次性手套。

②手脏了可以用消毒湿巾擦拭或者清水冲洗。

教师活动31.四人小组,将垃圾按材料分类,并用弹簧测力计测得垃圾的重量。