白族的扎染

- 格式:doc

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:25

中国少数民族非遗名录,绽放的不止是56种色彩中国自古以来就是一个统一的多民族国家,56个民族56朵花。

各个民族的祖先在这片土地上共同繁衍、劳作,但他们的文化习俗却散发着不一样的色彩,形成了独特的非物质文化遗产,一起来看看各民族的国家级非遗有哪些。

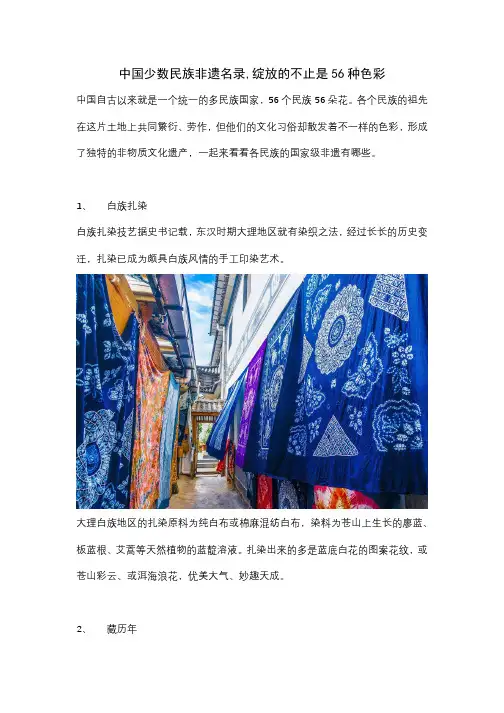

1、白族扎染白族扎染技艺据史书记载,东汉时期大理地区就有染织之法,经过长长的历史变迁,扎染已成为颇具白族风情的手工印染艺术。

大理白族地区的扎染原料为纯白布或棉麻混纺白布,染料为苍山上生长的廖蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液。

扎染出来的多是蓝底白花的图案花纹,或苍山彩云、或洱海浪花,优美大气、妙趣天成。

2、藏历年藏历年是藏族人民特殊的节日,存在至今已近千年。

藏族人民根据自己的历法确定出新一年的到来,由藏历神变月初一开始,节日庆祝持续3到5天。

人们会在新年准备各种美食,青稞饼、酸奶、糌粑、卡塞、酥油茶、松茸、石锅鸡等等,充满了异域风情。

民俗活动也多姿多彩,驱鬼、拜年、歌唱、舞蹈、祭祀…神秘又满含欢趣。

3、苗银苗银锻造技艺是一项非遗,更是属于苗族人的艺术瑰宝。

苗族最早的银饰萌芽于巫术图腾活动之中。

苗家笃信银器能驱邪逐崇、防阴气戕害。

他们创造了各式各样图案、款式的银饰造型,散发出浓郁的乡土民间气息,既表现出深厚的民俗文化内涵,同时也显示了一个大民族的辉煌与气势。

制作时先将熔炼过的白银制成薄片、银条或银丝,利用压、刻、镂等工艺制成精美纹样,然后通过焊接或编织成各类银饰。

苗族下过火海的银饰,经千锤百炼凿出精美的样子,是苗族姑娘们人手一件的宝贝。

4、维吾尔族刺绣维吾尔族刺绣工艺伴随着维吾尔族人民的千年文化延续至今,以其浓厚的民族特色与精湛的工艺散发着它独特的魅力,在新疆少数民族民间传统手工艺中独树一帜。

其中,哈密维吾尔族刺绣尤其出色,多以花草为主题的象征图案构成,图纹布局疏密合理、密而不乱,红花绿叶,色彩艳丽。

5、彝族火把节彝族火把节作为一项民俗文化,也位于非遗之列,是彝族地区的传统节日,每年农历六月二十四日举行,流行于云南、贵州、四川等彝族地区。

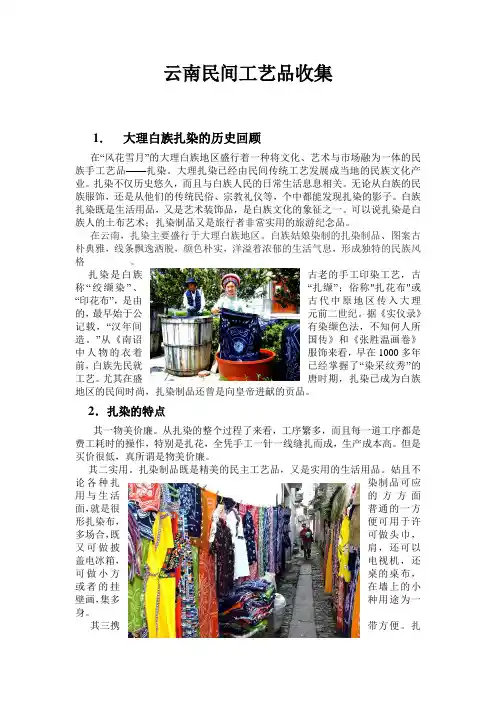

云南民间工艺品收集1.大理白族扎染的历史回顾在“风花雪月”的大理白族地区盛行着一种将文化、艺术与市场融为一体的民族手工艺品——扎染。

大理扎染已经由民间传统工艺发展成当地的民族文化产业。

扎染不仅历史悠久,而且与白族人民的日常生活息息相关。

无论从白族的民族服饰,还是从他们的传统民俗、宗教礼仪等,个中都能发现扎染的影子。

白族扎染既是生活用品,又是艺术装饰品,是白族文化的象征之一。

可以说扎染是白族人的土布艺术;扎染制品又是旅行者非常实用的旅游纪念品。

在云南,扎染主要盛行于大理白族地区。

白族姑娘染制的扎染制品、图案古朴典雅,线条飘逸洒脱,颜色朴实,洋溢着浓郁的生活气息,形成独特的民族风格。

扎染是白族古老的手工印染工艺,古称“绞缬染”、“扎缬”;俗称"扎花布"或“印花布”,是由古代中原地区传入大理的,最早始于公元前二世纪。

据《实仪录》记载,“汉年间有染缬色法,不知何人所造。

”从《南诏国传》和《张胜温画卷》中人物的衣着服饰来看,早在1000多年前,白族先民就已经掌握了“染采纹秀”的工艺。

尤其在盛唐时期,扎染已成为白族地区的民间时尚,扎染制品还曾是向皇帝进献的贡品。

2.扎染的特点其一物美价廉。

从扎染的整个过程了来看,工序繁多,而且每一道工序都是费工耗时的操作,特别是扎花,全凭手工一针一线缝扎而成,生产成本高。

但是买价很低,真所谓是物美价廉。

其二实用。

扎染制品既是精美的民主工艺品,又是实用的生活用品。

姑且不论各种扎染制品可应用与生活的方方面面,就是很普通的一方形扎染布,便可用于许多场合,既可做头巾,又可做披肩,还可以盖电冰箱,电视机,还可做小方桌的桌布,或者的挂在墙上的小壁画,集多种用途为一身。

其三携带方便。

扎染采用纯棉布料制成,柔软而轻便,与大理石等相比,不存在想购买而不便携带的后顾之忧。

其四鲜明的民主地方特色。

白族扎染从制作工艺到扎染纹样都是颇为独特的,集工艺品和实用品为一体,具有鲜明的民主地方特色。

白族扎染一、大理民族扎染,其工艺由手工针缝扎,用植物染料反复泠染制而成,产品不仅色彩鲜艳、永不褪色,而且对皮肤有消炎保健作用,克服了现代化学染料有害人体健康的副作用。

2 白族扎染介绍编辑本段大理白族扎染是白族人民的传统民间工艺产品,该产品集文化、艺术为一体,其花形图案以规则的几何纹样组成,布局严谨饱满,多取材于动、植物形象和历代王宫贵族的服饰图案,充满生活气息。

其扎染分为扎花和浸染两个环节。

扎花是以缝为主、缝扎结合的手工扎花方法,具有表现范围广泛、刻或细腻、变幻无穷的特点:浸染采用手工反复浸染工艺,形成以花形为中心,变幻玄妙的多层次晕纹,凝重素雅,古朴雅致。

大理白族扎染以纯绵布、丝绵绸、麻纱、金丝绒、灯芯绒等为面料,目前除保留传统的土靛染蓝底白花品咱外,又开发出彩色扎染的新品种。

产品有匹色布、桌巾、门帘、服装、民族包、帽子、手巾、围巾、枕巾、床单等上百个品种。

巍山彝族扎染采用天然植物染料,发挥传统民间扎花工艺特色,做工精致、当然精美、图案新颖多变,具有古朴、典雅、自然、大方的特点,既有较高明的艺术欣赏价值,又有较强的实用性。

彝族扎染有蓝染、彩染、贴花等系列产品。

制成品有台布、壁挂、门帘、衣服、裙、帽、包、地毯及各种面料。

用户可根据各种图案花布,用来制作衣裙、围腰、被面、床单、门窗、窗帘、桌椅帽等。

用扎染制作的衣裙、床单、门窗、窗帘穿在身上,挂在室内,别一番古朴、典雅的风味。

10月26日,大理白族自治州喜州镇周城村的白族妇女段银开在给扎染布料拆线。

白族扎染是云南大理白族自治州白族人民的传统手工印染工艺,2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

白族扎染根据设计图案的效果,用线或绳子以各种方式绑扎布料或衣片,绑扎处因染料无法渗入而形成图案,整个工序分为设计、上稿、扎缝、浸染、拆线、漂洗等。

传统白族扎染常以大理当地的山川风物作为创作素材,以蓝白二色为主色调,给人以“青花瓷”般的淡雅之感。

近年来白族扎染推陈出新,发展出彩色扎染这种新的手工印染技术,强调多色的配合和色彩的统一;伴随着市场需求的变化,扎染的图案也逐渐多样化,并融入众多时尚元素。

60撰文/许耘洲云南白族扎染的传承保护与发展方向白族扎染技艺历史悠久扎染,又称绞缬、夹缬,指代一种将织物的部分区域通过缠绕、夹束起来,并使其不触碰染料,由此形成有目的性形状的一种染色技艺。

这种技艺是中国民间最为传统且极具特色的手工染色工艺之一,起源悠久。

在具体方式上具有近百种操作方式,大体操作步骤是根据不同的印制需要,通过线绳对布帛进行不同方式的“绞结”,由于“绞结”方式的不同,加上印染的工艺特色,制品往往在形状以及色度上存在一定差异。

张翰敏作品“洱海蓝”丝巾扎染技艺具有悠久的历史,其精妙的制作技艺令人惊叹,留存至今仍未断代,反而衍生出了众多分支,其中尤其以大理白族扎染技术最具代表性。

但如今在日趋现代化、商业化的社会环境下,扎染已经身处困境,本文试整理其困境的原因,指出扎染传承与发展方向。

61深追其起源可以追溯至商代或西周,至东晋时期便已经有大量生产,既可以制作大幅的整幅式的图案花样,上印例如白色小圆点层层密布的“鱼子缬”或是以紫色打底、上印“白色花斑”形似鹿纹的“鹿胎缬”,也可以制作样式较小的例如蝴蝶、腊梅式的纹样。

自南北朝时期,这种技艺已经进入了女性服装设计者的视野之中,“鹿胎缬”被大量运用在上衣的制作中,唐朝时期,由于当时强盛的国力以及开放的政治文化,扎染技术自然被大力发展,“青碧缬衣裙”成为此时流行的服装样式,正所谓“青碧缬衣裙,素手染繁花”正是对当时女子身着夹缬的美好姿态的描写。

白族主要聚居于云南,且云南境内的人口大多数聚居于大理。

起源说法较多,一般来说可以看作是大理境内西洱海地区周边的大姓原住民族群在发展壮大的过程中逐渐融合了周边的各个小的族群,在这过程中促成了一系列民族的兼并,在受到汉文化的影响之后,与中原文化、经济交流频繁,且在随后千年的发展过程中逐渐形成一个稳定的民族,即白族。

白族文化从历史的角度来看,具有很强的兼容性,且在流传过程中,更是在这种兼容性上发展出了一套自身的文化。

白族扎染

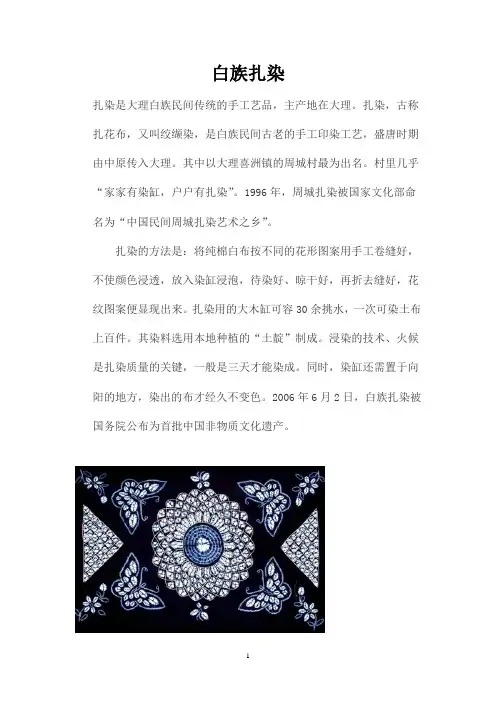

扎染是大理白族民间传统的手工艺品,主产地在大理。

扎染,古称扎花布,又叫绞缬染,是白族民间古老的手工印染工艺,盛唐时期由中原传入大理。

其中以大理喜洲镇的周城村最为出名。

村里几乎“家家有染缸,户户有扎染”。

1996年,周城扎染被国家文化部命名为“中国民间周城扎染艺术之乡”。

扎染的方法是:将纯棉白布按不同的花形图案用手工卷缝好,不使颜色浸透,放入染缸浸泡,待染好、晾干好,再折去缝好,花纹图案便显现出来。

扎染用的大木缸可容30余挑水,一次可染土布上百件。

其染料选用本地种植的“土靛”制成。

浸染的技术、火候是扎染质量的关键,一般是三天才能染成。

同时,染缸还需置于向阳的地方,染出的布才经久不变色。

2006年6月2日,白族扎染被国务院公布为首批中国非物质文化遗产。

白族扎染:天然成趣的璞真白族是中国的一个少数民族,主要分布在云南地区。

白族的文化历史悠久,白族人民善于民间工艺,其特色之一就是扎染。

扎染是将纱、绸、棉布等不同材质的织品,按照设计图案的要求,用不同颜色的染料和不同的方法进行处理,制成具有美术价值和实用价值的艺术品。

白族的扎染技艺已经有上千年的历史,其历史文化底蕴深厚。

据白族的传说,扎染技艺起源于一个名叫阿瓦克的女子。

据说,阿瓦克在采摘野果的时候,不小心将采摘的果汁溅到了衣服上,形成了美丽的花纹。

于是,阿瓦克便琢磨着如何将这个绝妙的效果应用到织物上,于是就有了扎染。

白族的扎染以其繁复的工序和艺术价值著称,在染色、洗涤、绸缎和干染等不同工序中,为了保证图案线条的清晰度和颜色的稳定性,每一次的染色过程都需要经过仔细的计划和实验、细致的处理和防止染料渗透、浸染等多项措施。

随着时代的变迁,扎染技艺在细节和图案的设计等方面也不断创新和发展。

白族扎染的图案多为动物、植物和民族文化艺术图案。

其中,动物纹是白族扎染中的一大特色品种,如鲤鱼纹、鹦鹉纹、孔雀纹等,不仅形态优美、线条流畅,而且具有悠久的文化历史和民族特色。

植物图案也非常常见,如菊花、牡丹、竹子等等,自然、清新、雅致、淡雅,凝聚了自然与人文相融合的精神境界。

此外,白族扎染还有点、线、面等丰富的图形元素,从小的点线到大的图案完整,显示出白族人民对于美的追求和热爱。

白族的扎染不仅是民间工艺品,也是纺织工业的重要产品。

在现代化的工艺和技术的支持下,白族的扎染越来越多的展示在人们的生活中。

扎染成为了一种较有工业化的生产方式,白族人民也在这个过程中获得了更多的实际收入和经济独立性,使这种民间文化工艺更加丰富和活泼。

白族扎染是富有代表性的少数民族文化,其独特的艺术风格和卓越的质量赢得了广泛的赞誉。

同时,通过传承和创新,白族扎染也不断朝着更加完美的方向发展。

白族人民在文化传承和生产实践中,用双手创造出独一无二的扎染艺术,为这个美好的世界增添了一份独特的色彩,传承了一个民族的文化精神。

对云南白族扎染的诗句描述

嘿,你知道云南白族的扎染吗?那可真是一门神奇的艺术啊!

“巧手扎锦绣,靛蓝染春秋。

”看啊,那一双双巧手,就如同舞动的

精灵,将普通的布料扎出各种奇妙的图案。

就好像是在布料上绘制着

梦幻的画卷,每一针每一线都蕴含着白族人民的智慧和情感。

这不就

像是我们的人生嘛,需要我们用心去描绘,才能绽放出独特的光彩呀!

“蓝天白云下,扎染展风华。

”在云南那片纯净的蓝天白云下,扎染

作品就像是一朵朵盛开的鲜花,绚丽多彩。

每一块扎染布,都仿佛在

诉说着白族的故事,那是岁月沉淀下来的美丽。

好比一首悠扬的歌曲,余音袅袅,让人陶醉其中,不是吗?

“色彩斑斓处,扎染韵无穷。

”那丰富的色彩啊,蓝的、白的、红的、黄的……交织在一起,构成了一幅绝美的画面。

这不就和我们生活中

的各种经历一样嘛,有快乐有悲伤,有成功有失败,但正是这些丰富

多彩的元素,才让我们的人生变得如此有韵味啊!

“扎染传千古,文化永流传。

”它可不是简单的一块布,它承载着白

族的历史和文化。

从古代传承至今,经历了多少岁月的洗礼,却依然

散发着迷人的魅力。

就好像是一座屹立不倒的灯塔,照亮着白族人民

前行的道路。

我觉得云南白族扎染真的是太了不起了!它是艺术与文化的完美结合,是我们应该珍惜和传承的宝贵财富。

我们要好好保护它,让它继续绽放出更加耀眼的光芒!。

白族扎染:天然成趣的璞真【摘要】白族扎染是一种源自白族传统文化的特色手工艺,以其天然成趣和璞真受到人们的喜爱。

本文将从扎染的起源与历史、白族扎染的特点、传统工艺与技术、天然材料的选用以及扎染在现代的发展等方面进行介绍。

白族扎染注重选用天然材料,并通过复杂的工艺技术将色彩与图案融合在一起,体现出独特的艺术魅力。

未来,白族扎染有着广阔的发展前景,重视推广与传承将有助于保护和传承这一宝贵的民间艺术传统。

白族扎染以其独特的韵味和传统技艺,成为中华民族非物质文化遗产的重要组成部分,值得珍惜与传承。

【关键词】白族扎染、天然、璞真、起源、历史、特点、传统工艺、技术、天然材料、现代发展、独特魅力、发展前景、推广、传承、重要性。

1. 引言1.1 白族扎染:天然成趣的璞真白族扎染是一门源远流长的传统手工艺,以其天然成趣的璞真而闻名于世。

在白族扎染的世界里,每一块布料都是一幅独一无二的艺术品,每一次染色都是一次对大自然的致敬。

扎染的艺术之美在于其简约而不简单,每一个图案都蕴含着深厚的文化内涵。

白族扎染不仅是一门手工艺,更是一种生活方式,一种对自然的敬畏和赞美。

扎染的起源可以追溯到古代,随着时间的推移,白族扎染逐渐形成了独特的风格和特点。

白族扎染以其精湛的工艺和丰富多彩的色彩赢得了世人的赞誉,成为了白族文化的重要组成部分。

传统工艺与技术的传承更是保证了白族扎染的卓越品质,使其得以在现代社会中继续发展壮大。

天然材料的选用是白族扎染的关键所在,白族人民从古至今一直坚持使用天然植物染料,如蓝靛、茜草等,来保持扎染作品的纯正和健康。

这种注重环保和健康的理念也是白族扎染得以长久传承的重要原因之一。

随着时代的变迁,白族扎染在现代社会中也得到了新的发展机遇。

现代技术的应用使得扎染更加精细化和多样化,吸引了越来越多的年轻人加入到扎染的行列中。

白族扎染以其独特的魅力和传统工艺在当今社会依然保持着重要的地位。

未来,我们应该更加重视白族扎染的推广与传承,让这门传统手工艺继续发扬光大,为我们的文化遗产增添新的活力。

白族扎染:天然成趣的璞真扎染是白族传统手工艺之一,也是一种以天然植物染料为原料,透过特定的手法,将图案或纹样印染置织物上的古老技艺。

扎染,最早起源于土耳其,后传入亚洲各国,并渐渐延伸到中国云南地区。

白族扎染是白族文化特色之一,其色彩明快、图案多变、线条流畅、布料厚实,兼具实用性和装饰性,深受广大消费者喜爱。

白族扎染是天然成趣的璞真,白族人民对于大自然的热爱、对于生态环境的维护,对于天然色彩的向往,都融入了扎染的每一处细节之中。

白族扎染所用的布料、染料,都是天然而来,阳光晒干,风吹自然的产物,无添加的洗净水,无化学染料污染环境。

这也是白族扎染吸引人的地方,不仅仅是一种手工艺品,更是天然环境的产物,它所蕴含的文化内涵和深刻的生态意义,受到了越来越多人的喜爱和追捧。

以花鸟、鱼虫、人物、山水等为主题的白族扎染图案,富有原生态风情,体现了白族人民浓厚的生活气息和情感寄托。

这些图案不仅在形式上具有装饰性,更蕴含了白族人生活中的各种情感和生活哲学。

每一件扎染作品都是白族人民心灵的寄托,承载着他们的情感、历史和文化,无论是作为装饰品还是实用品,都充满了生活的意义和温暖。

白族扎染所展现的图案,富有地域特色和文化内涵,是白族人民长期生活在云南高原上的体验和感悟的结晶。

饱含神秘色彩的山水图案、传统意义的花鸟图案、神话传说的人物图案,都是白族文化的呈现和发扬。

这些图案中所蕴含的文化内涵、历史记忆和人文情感,都是白族人民生活的一部分,也是他们对生活、对环境的感悟和领悟的结晶。

白族扎染的制作工艺,从布料的选取到染料的调制,从图案设计到印染加工,每一个步骤都需要经过精心的筹划和认真的实施,才能呈现出精美的扎染作品。

制作的每一件扎染作品,都需要经过大量的人工和时间,每一个图案、每一处色彩、每一根线条,都体现了扎染师傅的用心和艺术功力。

这种制作工艺的独特性和复杂性,也是白族扎染深受人们喜爱的原因之一。

白族扎染,不仅仅是一种手工艺品,更是一种文化的传承和发扬。

白族扎染的工艺和文化传承白族是中国的一个少数民族,分布在云南省西部地区。

白族文化悠久而独特,其中的扎染工艺更是独具特色,扎染是白族人民世代相传的传统工艺,它融合了白族人民的智慧和创造力,体现了他们对自然和生活的热爱。

白族扎染的工艺过程非常复杂,需要经历多个步骤。

首先,选择合适的棉织品或丝织品作为底布,然后将底布进行漂白,以确保染料的颜色更加鲜艳。

接下来,使用天然植物染料进行染色,白族人民经常使用的染料有蓝莓、蓼草、木蓝等。

染色过程中,需要将染料煮沸,然后将底布浸入染料中,保持一段时间以确保染料能够渗透到布料中。

染色完成后,需要晾晒和洗涤,以确保染料的颜色更加持久和鲜艳。

扎染的最大特点是其制作过程非常艰巨而耗时,手工染色需要花费大量的时间和精力。

而且,扎染还要求艺人拥有出色的技巧和丰富的经验,只有经过长时间的学习和实践,才能掌握这门艺术。

白族扎染的作品以其优雅和独特的设计风格而闻名,它常常运用象征性的图案和符号,如龙、凤、蝴蝶等,这些图案和符号既可以表达人们对自然和生命的敬畏之情,也能够传递出美好的愿望和祝福。

白族扎染不仅仅是一种工艺,它还承载着白族人民的生活态度和文化传统。

白族人民崇尚自然和谐,他们尊重自然并与之相融。

白族扎染作品中常见的植物图案,反映了白族人民对大自然的热爱和崇敬。

此外,白族人民还将扎染作品作为重要的礼仪用品。

在白族人民的传统节日和婚礼仪式中,扎染的作品常常被用作装饰和馈赠,以表示对客人和亲友的尊敬和友好。

扎染作为礼仪用品的传统也得到了广泛的传承和发展。

然而,随着现代工业化的快速发展,传统的白族扎染工艺已经面临着严重的挑战。

许多年轻人不再传承这门技艺,导致白族扎染工艺逐渐被遗忘。

为了保护和传承这项传统工艺,云南省政府和相关机构采取了一系列的措施,包括开展扎染技艺培训班、设立扎染制作工作室等。

总之,白族扎染是中国独特而古老的传统工艺,它体现了白族人民对自然和生活的热爱,承载了他们的文化传统和生活态度。

白族扎染:天然成趣的璞真白族扎染是中国民族之一白族的传统手工艺技术。

扎染是一种特殊的印染技法,通过捆绑面料,使染料只进入特定区域,从而呈现出独特的图案和色彩效果。

白族扎染在民族服饰、家居用品、装饰品等方面广泛应用,以其天然成趣的璞真,成为文化传承和艺术表现的重要载体。

白族扎染源于中国南方的云南省,主要分布在白族的聚居地区,如大理、临沧、昆明等地。

白族扎染以其纯手工制作的方式而闻名,无需使用任何机器设备,完全靠工匠的巧手和经验来完成。

白族扎染的工艺过程十分繁琐,首先需要选择合适的面料,一般以棉织物为主。

接着,将面料分割,根据设计的图案和色彩需求,将面料用线条捆绑成不同的区域,这种捆绑技术被称为“打结”。

打结完成后,需要将面料浸泡在染料中,使染料渗入到非打结部分,这个过程需要耐心和技巧,以保证染色效果均匀和饱满。

将染色后的面料晾干,剪去打结的线条,就能得到独特的扎染面料了。

白族扎染的独特之处在于其图案和色彩的呈现。

白族传统的图案常常以花鸟、动植物和自然景观为主题,寓意吉祥、美好和自然。

而色彩方面,白族扎染采用的染料主要来源于天然植物和矿石,如茜草、蓝墨、蓝矾等。

这些天然染料不仅能够保持面料的柔软和光泽,还能使扎染面料更加环保和健康。

白族扎染以其天然成趣的璞真而受到人们的喜爱。

其手工制作的过程和图案的呈现使每一件扎染面料都独一无二,充满了人文和艺术的力量。

白族扎染还承载着丰富的文化内涵和历史传统,通过扎染作品,人们能够感受到白族人民对自然和生活的热爱,以及对传统文化的秉持和传承。

如今,白族扎染已经成为重要的非物质文化遗产,得到国家和社会的重视和保护。

越来越多的人开始关注和学习白族扎染技术,希望将其传承和发扬下去。

白族扎染也在市场中获得了广泛的认可和追捧,成为时尚和精致生活的代表。

白族扎染以其天然成趣的璞真,成为了中国传统手工艺技术中的瑰宝。

其独特的工艺过程和图案呈现,使其具有极高的艺术价值和文化内涵。

白族扎染:天然成趣的璞真白族是中国的一个少数民族,主要分布在云南、四川、贵州等地。

他们以其独特的文化、传统手工艺和服饰而闻名,而白族扎染就是其中一种独特的文化艺术形式。

白族扎染是一种利用天然植物染料进行织布的工艺,主要包括绞布、织布、染色、破洞、洗涤、整理等环节。

其特点是色彩鲜艳、花纹独特、手感柔软,在起褶感的折叠间,每一片布都呈现出独特的效果。

白族扎染的染料主要来自于植物,例如菘蓝、葛根、苤蓝、纸莎草等,这些植物可以提取出不同颜色的染料。

白族扎染注重使用天然的植物纤维进行织造,如棉线、麻线等,这些天然纤维保持了布料的柔软性和舒适性。

白族扎染的花纹主要以植物为主题,如花、叶、果等,同时也包括一些动物纹样。

这些花纹通过绞布织成、染色、破洞等工序形成,每一块布料都是独一无二的。

白族扎染的过程是一个复杂而繁琐的手工艺过程。

将细长的棉线或麻线绞成棉纱或麻纱,然后再进行织布。

织布时,需要仔细细心地按照图案进行操作,确保花纹的准确性和规则性。

然后将织好的布放入染缸中,使用植物染料进行染色。

染色完成后,需要进行破洞处理,通过在织布过程中制造出不同的纹样和孔洞。

将染好的布进行漂洗和整理,使其变得柔软舒适。

白族扎染的魅力在于其自然、朴实的特点。

它将大自然的美妙和白族文化的精髓融为一体,展现出独特的艺术价值和民族魅力。

白族扎染不仅是一种文化传承的载体,也是白族人民对生活的热爱和追求的体现。

白族扎染不仅在国内享有盛誉,在国际上也备受瞩目。

它被誉为“织在云南的画”,作为云南最具代表性的艺术形式之一,已经成为了云南文化的一张名片。

白族扎染的成功不仅带动了当地经济的发展,也让越来越多的人了解和喜欢上了这种独特的手工艺品。

白族扎染也促进了文化交流和民族团结,为中华民族的多元文化做出了重要贡献。

白族扎染是一种独特而精美的手工艺品,它通过自然的植物染料和天然纤维,展现了大自然的美丽和奇妙,同时也传承了白族人民的智慧和独特的文化。

白族扎染知识点总结一、历史渊源白族扎染的历史可以追溯到几千年前的新石器时代。

据考古学家在大凉山地区的遗址中发现的织物残片显示,白族扎染技艺在当时已经相当发达。

在白族的建国史诗《阿哲史诗》中也有对扎染技艺的记载,其中有大量的描述描绘了当时的扎染工艺和产品。

随着时间的推移,白族扎染技艺逐渐发展成为一种独特的工艺,成为了白族服饰文化中不可或缺的一部分。

二、技艺特点白族扎染的最大特点是其独特的染色方法和造型样式。

白族的扎染主要通过将不同颜色的染料涂抹在织物上,然后在染料未干之前用绳子或橡皮筋等物品,将织物扎成不同的图案样式,再将扎好的织物浸泡在染料药水中,然后取出晾干,最后将扎染好的织物放入开水中煮沸,使之固定颜色。

这种独特的染色方法使得白族扎染的花样纹理丰富多样,色彩鲜艳明快,颇具变化。

三、工艺流程白族扎染的工艺流程主要包括准备原料、准备染料、制作扎染图案、防染处理、染色工艺、热定色处理和后整理等步骤。

首先,需要准备织物和各种染料,然后根据设计图案,将织物进行扎染处理,接着对扎染处理后的织物进行防染处理,以防止染料染入扎染图案之外的区域。

接下来是染色工艺,将扎染好的织物放入染料药水中浸泡一段时间,然后取出晾干。

最后,将扎染好的织物放入开水中煮沸,使之固定颜色,再进行后整理工艺,最终完成一块精美的扎染织物。

四、经典花样白族扎染的花样纹理丰富多样,栩栩如生,色彩鲜艳明快。

其中,最经典的花样包括八大经典图案和十二大经典图案。

八大经典图案分别为鸟、鱼、虾、蟹、莲花、寿字、龙和凤,这八种图案代表着白族人民对生活的向往和祝福。

十二大经典图案则包括花卉、树叶、植物、动物等,其造型线条自然流畅,栩栩如生,让人叹为观止。

五、艺术表现白族扎染在艺术方面的表现主要体现在其图案样式和色彩上。

白族扎染最大的艺术特点是其图案的线条流畅自然,呈现出极高的艺术价值。

扎染图案的色彩也是非常丰富多样的,色泽鲜明,色彩搭配协调,富有强烈的视觉冲击力。

白族扎染:天然成趣的璞真1. 引言1.1 白族扎染:天然成趣的璞真白族扎染,是白族人民利用天然植物染料,通过独特的工艺技法,将色彩融入布料,使其呈现出独特的纹样和色彩。

白族扎染源远流长,历史悠久,是白族人民世代传承的民间传统工艺之一。

这种工艺既具有浓厚的地域特色,又蕴含丰富的文化内涵,被誉为“天然成趣的璞真”。

白族扎染的鼎盛期可以追溯到唐代,当时已经有了较为完善的扎染工艺。

经过历代艺人的传承与创新,白族扎染逐渐形成了独特的工艺特点,如:选料精细、染色深浅相间、纹样繁复多变等。

白族扎染不仅在技术上具有独特性,在文化上也承载着丰富的白族传统文化内涵,体现了白族人民对自然的崇敬和对生活的热爱。

白族扎染之美在于其独特的工艺特点和深厚的文化内涵,成为了白族文化的重要组成部分。

2. 正文2.1 白族扎染的历史渊源白族扎染作为中国传统手工艺之一,具有悠久的历史渊源。

早在唐代,白族就开始了扎染的工艺。

据史料记载,当时白族在云南昭通一带就已经掌握了扎染技术,并且将其运用到布匹的制作中。

随着时间的推移,白族扎染工艺不断发展和完善,在宋、元、明、清各个历史时期,扎染技术逐渐成熟,并且得到了更广泛的传播和应用。

值得一提的是,白族扎染在历史上曾经多次受到外来文化的冲击和影响,但白族人民始终坚守自己的传统,保持了扎染工艺的纯正性和独特性。

这种历史上的传承和发展,为白族扎染在当代艺术领域的繁荣奠定了坚实的基础。

2.2 白族扎染的工艺特点一、选料精细:白族扎染所用的布料一般都是以棉、丝、麻为主,选用的是优质原料,经过严格挑选和处理,保证了染料的渗透性和色彩的鲜艳度。

二、图案精美:白族扎染的图案设计精美独特,常见的有花鸟、山水、人物等,图案多样化而又富有民族特色,经过反复琢磨和设计,使得每一件扎染作品都充满了艺术感和生活气息。

三、工艺复杂:白族扎染是一项工艺复杂的技艺,需要经过多道工序,包括选材、设计、扎染、定色等一系列步骤,每一个环节都需要精心操作和耐心等待,才能制作出一件完美的扎染作品。

白族扎染的历史白族是中国的一个少数民族,分布在云南、四川、贵州和广西等地。

他们有着独特的文化传统,其中扎染技艺是白族文化的重要组成部分。

白族扎染是一种古老而精湛的纺织工艺,具有悠久的历史。

据考古学家的研究,早在3000多年前的新石器时代晚期,白族的祖先就已经开始了扎染技艺的使用。

扎染是一种将染料直接应用于纺织品上的技术,通过将染料与纺织品的部分区域隔离,使染料只渗透到指定的区域,从而创造出丰富多彩的图案和花纹。

白族扎染的工艺过程非常繁琐,需要经过多个步骤才能完成。

首先,需要准备好纺织品和染料。

然后,将染料按照需要的颜色和比例进行调配。

接下来,将纺织品浸泡在热水中,使其变得湿润。

在湿润的状态下,将纺织品上的部分区域用绳子、橡皮筋等材料进行绑扎,以阻止染料渗透到这些区域。

然后,将染料均匀地涂抹在纺织品上,并等待染料渗透和固定。

最后,用清水将纺织品洗净,使其恢复原貌。

扎染的图案和花纹通常受到自然环境和民族传统的影响。

白族人民热爱大自然,对山水、花卉和动物等元素情有独钟。

因此,他们在扎染作品中常常运用这些元素,创造出富有生命力和韵味的图案和花纹。

白族扎染作品的色彩鲜艳、布局对称、线条流畅,给人一种美的享受和视觉冲击。

白族扎染的技艺在历史的长河中得到了传承和发展。

在古代,白族扎染是一项重要的手工艺,被广泛应用于服饰、家居用品和礼仪用品等领域。

扎染作品不仅满足了人们的实际需要,还展示了白族人民的审美追求和文化内涵。

随着社会的进步和科技的发展,白族扎染逐渐走出了传统的手工阶段,开始采用机械化和电脑辅助等技术手段,提高了生产效率和产品质量。

如今,白族扎染已成为了白族文化的重要代表之一。

白族人民通过扎染技艺的传承和发展,不仅保留了自己民族独特的文化特色,还为世人展示了白族人民的智慧和创造力。

白族扎染作为一种非物质文化遗产,也受到了国家和社会的重视和保护。

白族扎染作为白族文化的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富多彩的艺术表现形式。

开发区香江路第二小学民族教育研究性学习课题名称:白族的扎染班级:六年级四班组长:李萌萌成员:王淼张志坦李凯指导教师:杨君时间:2012.3民族教育课题式研究性学习开题报告2012年3月开发区香江路第二小学香江路第二小学我想说:通过这次学习,我了解到了白族的扎染是由蓝白色构成,出产于大理周城的扎染艺术,凝固的实际上是当地的颜色,有时蓝,有时呈墨色的苍山,洱海上空的月色。

周成位于大理市区约20公里,为著名扎染之乡,当地有许多家扎染工厂和家庭作坊。

扎染是中原传入的,扎染工艺源远流长,古称“绞结”,早在南诏时期产生,发展至今分为“扎花”和“浸染”两个工序,“扎花”是缝扎结合的手工扎花工艺,“浸染”采用反复浸染,原料是板蓝根。

当地大量使用植物为布匹着色,扎染上雅致的蓝色就是由板蓝根植物的提取液浸染成的,核桃皮、树皮、紫茎泽兰都可着色。

扎染的花样有100多种,其中最常用且受游客喜欢的是“蝴蝶采花”,“铜钱花”,“算盘花”,“孔雀花”等。

周城扎染厂的扎染布匹已走出大理,大量销往日本东京、大阪、名古屋等地。

我想说:通过学习我了解到,白族的扎染是历史最悠久的一种染布工艺,古称绞缬、撮缬。

扎染工艺有好几道工序。

第一道工序是选择布料与品种,他们一般选择纯棉白布。

第二道工序是花色图案,他们一般选择以蓝色和白色为主。

第三道工序是染料,他们一般以浸染植物和辅料配制而成。

白族的扎染历史悠久,我们要让它传承下去我想说:通过学习我了解了,白族的扎染就是布艺,而去非常的有名气。

扎染代表着一种传统,还是一种时尚,是由于它特有的有别于其它染织物的个性。

白族的帽子、围巾、枕巾、门帘……等等,很多东西都是扎染做成的。

它是通过纱、线、绳等工具做出来的。

白族的衣服很漂亮,我看了图片都爱不释手,很想自己也拥有一件。

在大理城乡随处可见到它的踪影。

扎染的花样很多,据粗略估计就有100多种呢!扎染溯源扎染,古称绞缬、撮缬,是历史悠久的一种染布工艺。

据文献记载,我国至迟在公元4世纪已有这种工艺。

白族民间传说扎染是苍山的溪水所化,或说是仙女织出带到人间,都表现了白族人民对这种工艺的珍爱。

民间又把扎染称为“疙瘩染”,把扎染布叫做疙瘩花布、结花布、蓝花布。

扎染工艺主要有扎花、浸染、漂晾三道工序。

先选好布料,然后在布匹上印上设计好的花纹图样,按照图样要求,分别使用撮皱、折叠、翻卷、挤揪等方法,将图案部分缝紧,成疙瘩状。

经反复浸染,晾干拆线,被线扎缠缝合的疙瘩部分色泽未渍,呈现各种花形。

如此,一块块蓝底或青底白花的扎染布便制成了。

由于不同部分扎的手法及松紧程度不一,在花纹与底色之间往往呈现出渐变的效果,花的边沿有渍印造成的渐淡或渐浓的色晕,显得自然而又变幻迷离。

蓝白相间的色彩显现出无比的韵味,清新淡雅中透出一股动人的神韵。

周城扎染的历史十分悠久,当地制作靛兰的方法与《齐民要术》、《天工开物》所载的制靛法基本相同。

调查中,问到“你家的扎染工艺是从哪学来的”时,不少人回答是“祖传的”,“老一辈传下来的”,“我们村很早的时候就做扎染了,是从村子里学到的”等等。

这样的问与答似乎还不能给我们提供白族扎染兴起的确切时间,而考古材料则可为我们提供一些佐证。

周城扎染工艺的兴盛与历史上白族先民生活地区染织工艺的发达不无关系。

白族先民居住的洱海地区,很早就有人类活动的遗迹。

据考古发现,洱海地区各新石器遗址中发掘出许多形制各异的陶制纺轮等手工纺织器具,其中大理苍山马龙遗址中仅是陶制纺轮、纺坠就有车轮形、圆锥形、梯形、珍珠形等40件。

宾川白羊村遗址中出土的纺织器具,有纺轮,分石制和陶制两种,陶制的纺轮就有5种样式。

剑川海门口遗址中出土的陶制纺轮则多达8种样式。

这些考古材料表明,早在新石器时代,白族先民已在进行纺织活动。

《西洱河风土记》载:“有丝、麻、蚕织之事,出绢、丝、布、麻,幅广七寸以下,染色有非帛。

”说明唐初白族地区的纺织业已较为发达。

南诏还从中原汉族地区掳掠了一批工匠艺人,从一定层面上说,促进了南诏包括染织在内各种手工艺的发展。

樊绰《蛮书》卷七记载了当时南诏地区的丝织技术已接近中土,“锦文颇有密致奇采”,“亦有刺绣”。

当时的喜洲即大厘城是闻名遐迩的织锦城,郑回撰写的《南诏德化碑》中还有“大利流波濯锦”之语。

唐贞元十六年(公元800年),南诏派往长安参加《南诏奉圣乐》演出的演员所穿的舞衣“裙襦鸟兽草木,文以八彩杂革”,精致动人。

宋代大理国《张胜温画卷》所绘跟随国王礼佛的文臣武将中,有两位武士头上戴着布冠套,与传统蓝底小团白花扎染十分相似,可能是大理扎染近千年前用于服饰的直观记录。

大理地区明清时期的寺庙中,曾发现有的菩萨塑像身衣有扎染残片,还有扎染经书包帕等物。

到民国时期,居家扎染已十分普遍,周城、喜洲等乡镇以一家一户为主的手工扎染作坊密集于此,成为名传四方的扎染中心。

周城扎染的发展也与当地及周围村寨织布业的发达相辅相成。

过去,村民染布所需的布料有一部分来自本村,系自织的土布。

村里也有不少经营织布的农户。

据统计,解放初,村里共有58户织布,有450多架织机。

时至今日,周城村中自己织布的人家已很少见,据我们调查,村中只有两、三家的老妇人还在用古老的织机自织土布,但这些土布已非用于浸染,而只是作为妇女服饰中某些部位的装饰了。

村民染布所需的布料还有一些来自周围村寨和集镇。

当时大理、喜洲一带织布业十分兴盛,周城村周围的喜洲街、狗街、头铺街等乡村集市成为了当地土布销售的集散地。

喜洲的四方街,三天一集,曾有“上午卖布,下午买纱”、“日中为市”的古老遗风。

周城一部分经营染布的人家每遇街期便去销售染好的布,散集时又购回一批批白布,如此反复,以谋生计。

解放后,周城村以社队经营的方式保持着传统的扎染工艺。

但稍后,由于左倾路线的影响,扎染被视为资本主义的尾巴,作坊被封闭了,染料被捣毁了,植物染料也遭禁种。

所幸村中几名老人冒着风险,暗中保存了扎染的原料和工具,才使扎染工艺流传下来。

党的十一届三中全会后,周城的扎染再次获得了生机。

周城村抓住这一传统工艺优势,把个体经营与集体经营相结合,扩大了扎染的生产规模,成为名副其实的扎染之乡。

扎染工艺1、布料和品种以前,扎染所用的是本村或周围村庄的村民自己织造、生产的土布,现在,虽这种自织的土布已不多用,但无论是扎染厂还是个体私营的家庭,其选用的布都多为纯棉白布,摸上去手感较好,做成服装,穿起来也十分舒服,透气性良好,利于吸汗。

现扎染厂及村中所用的扎染布料多从昆纺、滇纺、青海等地购入。

目前周城扎染的品种主要有服装布料、桌布、床单、窗帘、电器罩、小手帕、工艺布等。

因用途不同,各种布料的尺寸大小、形状、图案也各异。

2、花色图案周城扎染的色彩主要是蓝色和白色。

蓝白二色是白族扎染的主色调或者说是基调,一般的图案均为蓝底白花。

此外,还有少量其它色彩,如青底白花、黄底白花、绿底白花、红底白花等。

图案方面,却丰富得多。

可分为常见图案和新创图案两类。

常见的图案多为花草植物、鸟兽虫鱼、自然景观以及各种图形。

植物纹样如叶子花、菊花、郁金香等;动物类纹样有蝴蝶、蜜蜂、鱼、毛虫、蚯蚓、喜鹊、白鹤、凤凰等;自然景观类有蝴蝶泉、三塔、苍山及日月星辰、山水河流等;其它图形类有三角花、六角花、八角花、菱形、圆形、齿形、凸字形、凹字形,还有八卦图和福、禄、寿、喜等字体。

新创图案多根据客户要求而制作,如周城扎染厂生产的日本京都观景图、日本歌舞伎、日本京都塔、日本神社大门、日本式房屋建筑等,均为日方客户要求的图案。

3、染料周城扎染传统使用的染料,当地称为“土靛”或“湿靛”,是用村民种植的浸染植物加入各种辅料配制而成的。

制作土靛要使用松木板制成的木桶,中间用3~4道篾条或藤条环绕而箍,现在也有的用铁丝、钢筋箍扎。

之所以用木桶,主要是因为其木质对染料不会起副作用。

一只木桶的使用寿命至少在10年以上。

相对于“土靛”而言的“洋靛”指从国外进口的化学染料,又称“干靛”。

民国年间,洋靛大量倾销到大理地区,周城村民也开始用洋靛染布,洋靛采用的是加热煮染的方式。

用洋靛染布可一次成色,上色快,不必象土靛那样反复多次浸染,大大减少了染布的工时工序,缩短了染布的周期,染出的布匹颜色品种更多,更丰富。

因此,洋靛的进入冲击到周城传统的土靛植物染料的种植,“帝国主义洋靛的输入,迫使大理周城、喜州一带的土靛染布业逐年减少,土靛生产逐年下降。

”但也带来了当地的环境污染问题。

随着历史的前进,人们又恢复了对植物染料的青睐,其原因大概有二:一是植物染料本身具有消炎、清热解毒的保健作用,对人体健康有益。

用植物染料浸染的布料制成的衣物,穿起来更加舒适,不会对人的皮肤产生不良刺激。

在炎热的夏季,植物染料缝制的衣物还有避暑的作用,身背小孩外出,在小孩头上顶一块扎染方巾,既透气,又清凉解毒。

大理民间有扎染土布可避邪的说法,从理性的角度分析,可能与扎染土布所使用的植物染料具有的药用功效有关。

二是植物染料色泽自然,不伤布料,越洗布料就越耐看,其色彩对比也越和谐,给人一种亲近自然、回归自然之感。

4、工具及工艺过程周城白族扎染所用到的工具主要有用于提取植物染料的大木桶,浸染用的木制大染缸,搅拌染料的木染棒,还有用木棍、竹杆或钢材等搭成的晒架。

过去,还有压平布料的石碾。

现在,周城扎染厂还有烘干机、脱水机、烫平机等现代机械工具。

周城白族扎染的工艺流程主要如下:1)、扎花扎花是用手工缝扎布料的工序,即用折、叠、挤、缝、卷、撮等方法在白布上扎出各种花纹图案。

除了一些简单的、已十分熟识的图案之外,扎花之前一般首先要在白布上印好图样,再根据图案进行扎花。

扎好的布料缩成一团团、一簇簇的疙瘩布。

扎花是扎染中第一道关键的工序,漏扎、错扎、多扎均会影响图案成形。

没有扎紧的,浸染后图案就不清晰。

由于用肉眼很难看出纹样的形制,只有浸染、拆线后才能检验工艺效果,而此时,不管扎得好坏与否都已无法补救,故扎花不仅需要耐心还需要高超的手艺。

由于扎花是一项耐心、精细的工作,专门由妇女担任,女性的心灵手巧在这里发挥了关键作用。

2)、浸染用土靛染布,需用冷染的方法。

染布所需的各种原料,其比例很有讲究,要根据所需布料颜色的深浅来配放原料。

第一次配放染料,民间称为“发缸”,掌握配料多少、负责添放原料的人称为“掌缸人”。

染时,先在木制的大染缸中放入水,加入一定量的土靛即染料,用染棒将染料调匀,再加入适量的辅料。

染料配好后,就可将浸泡过的布拧干放入染缸中浸染。

染过一遍后,要滤水、晾晒,然后又再一次浸染,根据布料需要的颜色深浅度,反复浸染数次。

3)、拆线浸染后的布料,晾干后就可以拆线了。

拆线就是将扎花时缝、扎过的地方的线拆掉,使图案花纹显现出来。

这道工序虽不算复杂,却必须要细心,否则拆破了布料,一块布就成废料了。

故这道工序与扎花一样多由女性担任,她们熟悉扎花的针法,知道该从何处下手拆线。