专题十 20世纪20年代以来世界经济体制的调整与创新

- 格式:ppt

- 大小:83.50 KB

- 文档页数:8

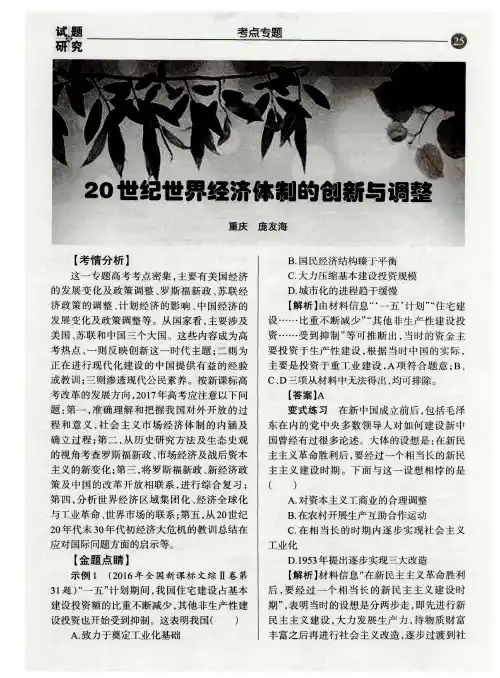

20世纪世界经济体制的创新与调整作者:庞友海来源:《试题与研究·高考文综历史》2016年第04期【考情分析】这一专题高考考点密集,主要有美国经济的发展变化及政策调整、罗斯福新政、苏联经济政策的调整、计划经济的影响、中国经济的发展变化及政策调整等。

从国家看,主要涉及美国、苏联和中国三个大国。

这些内容成为高考热点,一则反映创新这一时代主题;二则为正在进行现代化建设的中国提供有益的经验或教训;三则渗透现代公民素养。

按新课标高考改革的发展方向,2017年高考应注意以下问题:第一,准确理解和把握我国对外开放的过程和意义,社会主义市场经济体制的内涵及确立过程;第二,从历史研究方法及生态史观的视角考查罗斯福新政、市场经济及战后资本主义的新变化;第三,将罗斯福新政、新经济政策及中国的改革开放相联系,进行综合复习;第四,分析世界经济区域集团化、经济全球化与工业革命、世界市场的联系;第五,从20世纪20年代末30年代初经济大危机的教训总结在应对国际问题方面的启示等。

【金题点睛】示例1 (2016年全国新课标文综Ⅱ卷第31题)“一五”计划期间,我国住宅建设占基本建设投资额的比重不断减少,其他非生产性建设投资也开始受到抑制。

这表明我国()A.致力于奠定工业化基础B.国民经济结构臻于平衡C.大力压缩基本建设投资规模D.城市化的进程趋于缓慢【解析】由材料信息“…一五‟计划”“住宅建设……比重不断减少”“其他非生产性建设投资……受到抑制”等可推断出,当时的资金主要投资于生产性建设,根据当时中国的实际,主要是投资于重工业建设,A项符合题意;B、C、D三项从材料中无法得出,均可排除。

【答案】A变式练习在新中国成立前后,包括毛泽东在内的党中央多数领导人对如何建设新中国曾经有过很多论述。

大体的设想是:在新民主主义革命胜利后,要经过一个相当长的新民主主义建设时期。

下面与这一设想相悖的是()A.对资本主义工商业的合理调整B.在农村开展生产互助合作运动C.在相当长的时期内逐步实现社会主义工业化D.1953年提出逐步实现三大改造【解析】材料信息“在新民主主义革命胜利后,要经过一个相当长的新民主主义建设时期”,表明当时的设想是分两步走,即先进行新民主主义建设,大力发展生产力,待物质财富丰富之后再进行社会主义改造,逐步过渡到社会主义社会。

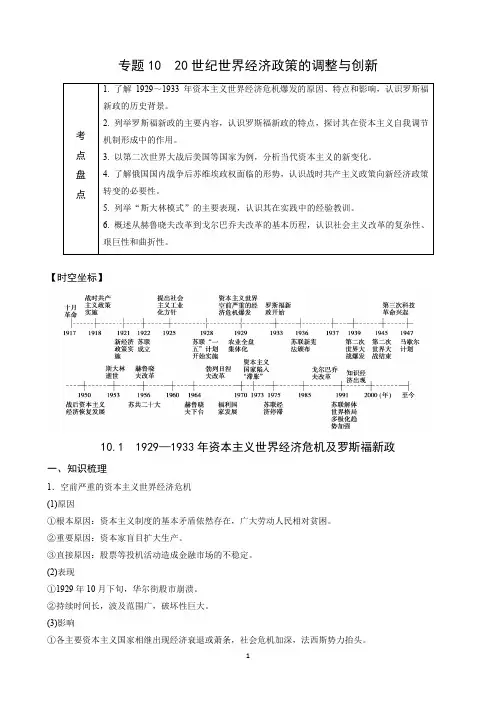

专题10 20世纪世界经济政策的调整与创新【时空坐标】10.1 1929—1933年资本主义世界经济危机及罗斯福新政一、知识梳理1.空前严重的资本主义世界经济危机(1)原因①根本原因:资本主义制度的基本矛盾依然存在,广大劳动人民相对贫困。

②重要原因:资本家盲目扩大生产。

③直接原因:股票等投机活动造成金融市场的不稳定。

(2)表现①1929年10月下旬,华尔街股市崩溃。

②持续时间长,波及范围广,破坏性巨大。

(3)影响①各主要资本主义国家相继出现经济衰退或萧条,社会危机加深,法西斯势力抬头。

②各主要资本主义国家加紧对国际市场的争夺,彼此间的矛盾日益尖锐。

同时,它们加紧对殖民地和半殖民地的掠夺,加剧了世界紧张局势。

(4)胡佛政府的措施:固守“自由放任”政策,导致危机不断恶化。

2.罗斯福新政(1)背景:20世纪30年代的经济危机、社会危机及胡佛反危机措施的失败。

(2)特点:国家大力加强对经济的干预。

(3)措施①金融:令银行暂时休业整顿,恢复银行信用;实行美元贬值等。

②工业:通过《全国工业复兴法》,加强对工业的计划指导,防止盲目竞争引起生产过剩。

③农业:成立农业调整署;为减耕减产的农民提供补贴。

④社会福利:建立联邦紧急救济署;加强社会保障措施;推行“以工代赈”,兴办公共工程。

⑤社会立法:通过《全国劳工关系法》;成立全国劳工关系委员会,保障工人的基本权利。

(4)影响①直接影响:经济逐渐走出低谷;人民生活改善。

②间接影响:缓和了社会危机,遏制了美国法西斯势力。

③深远影响:开创了国家干预经济发展的新模式,迎来国家垄断资本主义时期。

二、重点剖析1. 罗斯福新政的特点(1)新的理论和政策:放弃了自由放任政策,转向国家干预经济。

(2)新的特点:具有干预经济、关注民生、协调发展等特点,但没有放弃自由竞争运行机制。

(3)新的模式:开创了国家干预经济发展的新模式,二战后被其他国家所继承和借鉴。

(4)新的起点:生产关系得到局部调整,资本主义制度由此获得了新的生命力。

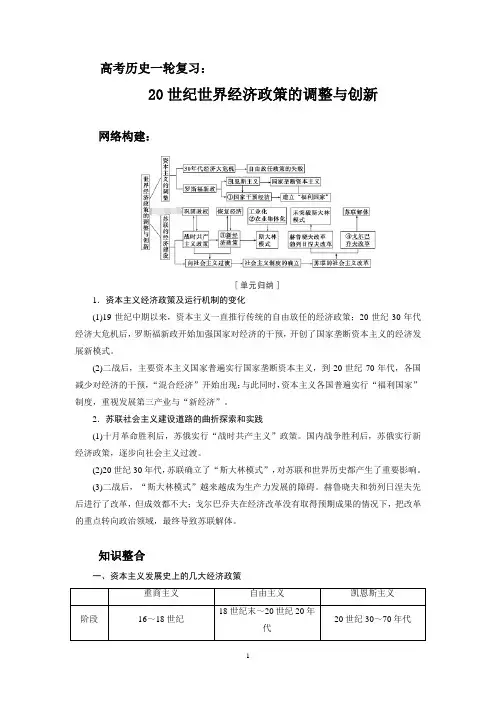

高考历史一轮复习:20世纪世界经济政策的调整与创新网络构建:1.资本主义经济政策及运行机制的变化(1)19世纪中期以来,资本主义一直推行传统的自由放任的经济政策;20世纪30年代经济大危机后,罗斯福新政开始加强国家对经济的干预,开创了国家垄断资本主义的经济发展新模式。

(2)二战后,主要资本主义国家普遍实行国家垄断资本主义,到20世纪70年代,各国减少对经济的干预,“混合经济”开始出现;与此同时,资本主义各国普遍实行“福利国家”制度,重视发展第三产业与“新经济”。

2.苏联社会主义建设道路的曲折探索和实践(1)十月革命胜利后,苏俄实行“战时共产主义”政策。

国内战争胜利后,苏俄实行新经济政策,逐步向社会主义过渡。

(2)20世纪30年代,苏联确立了“斯大林模式”,对苏联和世界历史都产生了重要影响。

(3)二战后,“斯大林模式”越来越成为生产力发展的障碍。

赫鲁晓夫和勃列日涅夫先后进行了改革,但成效都不大;戈尔巴乔夫在经济改革没有取得预期成果的情况下,把改革的重点转向政治领域,最终导致苏联解体。

知识整合一、资本主义发展史上的几大经济政策1. 罗斯福指出:“这一切都要求我们重新评价和核定原有的价值观念……现在的任务……为剩余产品开辟国外市场,……按照消费状况调整生产,公平地分配产品和财富,使现存的经济组织服务于人民。

”这反映了罗斯福( )A .建立新的政治经济制度B .改变资本主义经济制度C .主张国家对经济的干预D.主张推行计划经济模式解析:选C 建立新的政治经济制度说法错误,故A 项错误;罗斯福并未改变资本主义经济制度,只是调整,故B 项错误;据材料中“重新评价和核定”“调整”“分配”等可知是主张国家对经济的干预,故C 项正确;罗斯福新政在一定程度上借鉴了社会主义国家的计划经济,并非主张推行,故D 项错误。

二、中外三大经济发展模式的比较2.世界现代史上,曾出现过三种比较典型的现代化模式,即苏联的斯大林模式、美国的罗斯福新政、中国的改革开放。

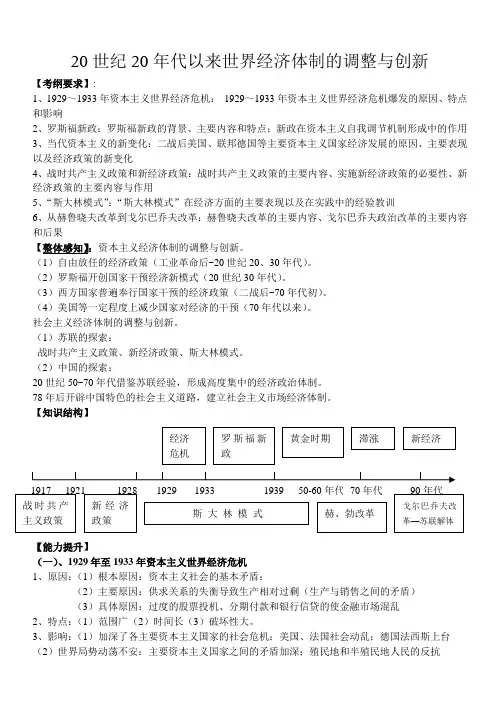

20世纪20年代以来世界经济体制的调整与创新【考纲要求】:1、1929~1933年资本主义世界经济危机: 1929~1933年资本主义世界经济危机爆发的原因、特点和影响2、罗斯福新政:罗斯福新政的背景、主要内容和特点;新政在资本主义自我调节机制形成中的作用3、当代资本主义的新变化:二战后美国、联邦德国等主要资本主义国家经济发展的原因、主要表现以及经济政策的新变化4、战时共产主义政策和新经济政策:战时共产主义政策的主要内容、实施新经济政策的必要性、新经济政策的主要内容与作用5、“斯大林模式”:“斯大林模式”在经济方面的主要表现以及在实践中的经验教训6、从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革:赫鲁晓夫改革的主要内容、戈尔巴乔夫政治改革的主要内容和后果【整体感知】:资本主义经济体制的调整与创新。

(1)自由放任的经济政策(工业革命后~20世纪20、30年代)。

(2)罗斯福开创国家干预经济新模式(20世纪30年代)。

(3)西方国家普遍奉行国家干预的经济政策(二战后~70年代初)。

(4)美国等一定程度上减少国家对经济的干预(70年代以来)。

社会主义经济体制的调整与创新。

(1)苏联的探索:战时共产主义政策、新经济政策、斯大林模式。

(2)中国的探索:20世纪50~70年代借鉴苏联经验,形成高度集中的经济政治体制。

78年后开辟中国特色的社会主义道路,建立社会主义市场经济体制。

【知识结构】【能力提升】 (一)、1929年至1933年资本主义世界经济危机 1、原因:(1)根本原因:资本主义社会的基本矛盾:(2)主要原因:供求关系的失衡导致生产相对过剩(生产与销售之间的矛盾) (3)具体原因:过度的股票投机、分期付款和银行信贷的使金融市场混乱2、特点:(1)范围广(2)时间长(3)破坏性大。

3、影响:(1)加深了各主要资本主义国家的社会危机:美国、法国社会动乱;德国法西斯上台 (2)世界局势动荡不安:主要资本主义国家之间的矛盾加深;殖民地和半殖民地人民的反抗(二)、罗斯福新政1、主要内容2、特点:“政府干预经济”,同时保持资本主义制度不变。

专题十三现代世界经济体制的调整与创新■时空坐标■知识线索20世纪形成了两种社会制度并存的局面,社会主义经济体制和资本主义经济模式互相影响,都发生了很大变化,给世界各国探索现代化道路提供了有益借鉴。

线索一:现代资本主义经济体制的调整与创新(1)19世纪中期以来,资本主义一直推行传统的“自由放任”的经济政策。

20世纪30年代经济大危机后,罗斯福新政开始加强国家对经济的干预,开创了国家垄断资本主义的经济发展新模式。

(2)第二次世界大战后,主要资本主义国家普遍实行国家垄断资本主义。

到20世纪70年代,各国减少对经济的干预,“混合经济”开始出现。

与此同时,资本主义各国普遍实行“福利国家”制度,重视发展第三产业与“新经济”。

线索二:苏联社会主义经济体制的确立与改革(1)十月革命胜利后,苏俄实行战时共产主义政策。

国内战争胜利后,苏俄实行新经济政策,逐步向社会主义过渡。

(2)20世纪30年代,苏联确立了“斯大林模式”,对苏联和世界历史都产生了重要影响。

(3)第二次世界大战后,“斯大林模式”越来越成为生产力发展的障碍。

赫鲁晓夫和勃列日涅夫先后进行了改革,但成效都不大;戈尔巴乔夫在经济改革没有取得预期成果的情况下,把改革的重点转向政治领域,最终导致苏联解体。

■必备知识§1 苏联社会主义经济体制的确立与改革一、俄国十月革命1.历史背景:俄国是帝国主义链条上最薄弱的环节;俄国无产阶级有革命政党的领导、有成熟的领袖;一战激化了国内矛盾。

2.历史进程:二月革命推翻沙皇统治;《四月提纲》指明正确方向;七月流血事件使列宁抛弃和平过渡的幻想;十月革命建立苏维埃政权。

※苏维埃共和国成立之初巩固政权的措施:①政治:通过《告工人、士兵与农民书》,宣布全部政权转归苏维埃;②外交:通过《和平法令》谴责帝国主义,退出世界大战,并建议各国立即停战;③经济:通过《土地法令》,没收地主土地,实行土地国有化,把土地及生产工具给劳动者使用;④组织:选举产生工兵苏维埃政府即人民委员会,初步确立新型的社会主义政治体制。