中国蒽环类药物治疗淋巴瘤专家共识

- 格式:pptx

- 大小:309.13 KB

- 文档页数:20

中国淋巴瘤治疗指南(2021年版)淋巴瘤,又称恶性淋巴瘤,是一组起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤的总称,是中国常见恶性肿瘤之一。

GLOBOCAN 2020数据显示,2020年全球新发霍奇金淋巴瘤(Hodgkin lymphoma, HL)83 087例,其中男性48 981例,女性34 106例;死亡23 376例,其中男性14 288例,女性9 088例。

2020年全球新发非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin lymphoma, NHL)544 352例,居全部恶性肿瘤新发病例的第13位;其中男性304 151例,居第10位;女性240 201例,居第12位。

2020年全球NHL死亡259 793例,居全部恶性肿瘤死亡排名的第12位;其中男性147 217例,居第10位;女性112 576例,居第13位。

2020年中国新发HL 6 829例,其中男性4 506例,女性2 323例;死亡2 807例,其中男性1 865例,女性942例;2020年中国新发NHL 92 834例,其中男性50 125例,女性42 709例;2020年中国NHL死亡54 351例,其中男性29 721例,女性24 630例;男性NHL发病率和死亡率均居全部恶性肿瘤第10位;女性NHL发病率和死亡率均未进入全部恶性肿瘤的前10位。

一、诊断淋巴瘤的诊断主要依靠临床表现、实验室检查、影像学检查、组织病理学和分子病理学检查。

组织病理学和分子病理学诊断是决定治疗原则和判断预后的重要依据,是淋巴瘤诊断的金标准。

(一)临床表现淋巴瘤可表现为局部症状和全身症状。

绝大多数HL患者以浅表淋巴结肿大为首发症状。

NHL 患者大部分以浅表淋巴结肿大为首发症状,部分患者原发于结外淋巴组织或器官。

淋巴瘤常见的全身症状有发热、盗汗、体重减轻、皮肤瘙痒和乏力等。

以下3种情况中出现任何1种即可诊断为B症状:(1)不明原因发热>38℃,连续3 d以上,排除感染的原因;(2)夜间盗汗(可浸透衣物);(3)体重于诊断前半年内下降>10%。

《中国蒽环类药物在白血病治疗中的临床应用专家共识》要点蒽环类药物是一类对白血病具有高效作用的抗癌药物,主要有柔红霉素(DNR)、去甲氧柔红霉素(IDA)、米托蒽醌(MIT)等。

1 蒽环类药物在白血病治疗中的应用白血病是造血干细胞恶性克隆性疾病,完全消除白血病恶性克隆有望根治该病。

过去三十年,对年轻的急性髓细胞性白血病(AML)患者(年龄<60岁)以及一些老年AML患者诱导缓解治疗主要指7天连续输注阿糖胞苷联合蒽环类药物3天,即所谓的“7+3”方案。

多个随机临床研究比较了去甲氧柔红霉素与柔红霉素联合阿糖胞苷诱导治疗,柔红霉素剂量为45~50mg/m2,去甲氧柔红霉素剂量为12~13mg/m2,但Reiffers等的研究中IDA剂量为8mg/(m2·d)连续5天。

各个研究表明,在非老年患者中,去甲氧柔红霉素组完全缓解(CR)率优于柔红霉素组。

米托蒽醌主要用于复发难治性白血病以及白血病的巩固和维持治疗。

针对成人急性淋巴细胞白血病(ALL)的诱导治疗都是基于长春新碱、蒽环类抗生素和强的松的“骨架”而组成的。

在初诊的慢性淋巴细胞白血病(CLL)患者,蒽环类药物为基础的化疗方案,如CHOP(环磷酰胺,吡柔比星,长春碱,强的松)方案或者CAP方案(环磷酰胺、阿霉素、强的松)一线治疗CLL有58%~72%的总有效率。

目前复发CLL的挽救治疗无标准方案。

2 蒽环类药物的应用选择及注意事项2.1 柔红霉素柔红霉素为周期非特异性抗肿瘤药,作用机制在于干扰细胞的核酸合成过程,能直接与DNA结合,阻碍DNA合成和依赖DNA的RNA合成反应。

在血液肿瘤的临床治疗上主要用于AML和ALL,最大累积剂量为600mg/m2。

2.1.1 不良反应1)骨髓抑制:贫血、粒细胞减少、血小板减少、出血。

2)心脏毒性:可引起心电图异常、心动过速、心律失常;严重者可有心力衰竭,总给药量超过25mg/kg时可致严重心肌损伤,静注太快时也可出现心律失常。

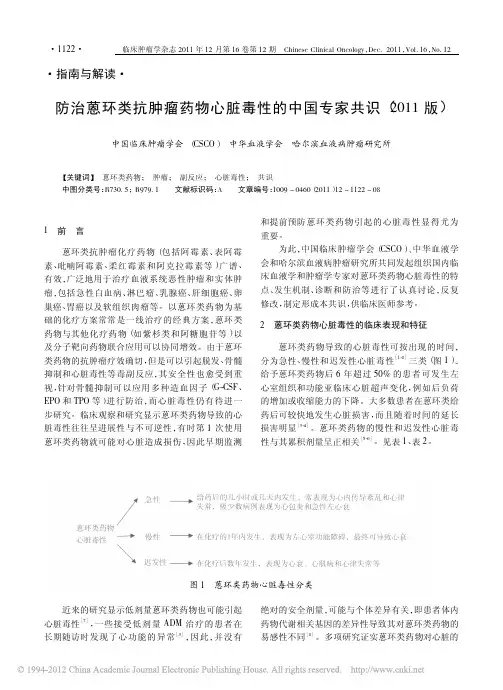

《中国蒽环类药物特性专家共识》要点蒽环类药物是在肿瘤内科治疗发展历程中具有里程碑意义的药物,得到了广泛应用,即使在靶向治疗、免疫治疗等新疗法不断涌现的今天,仍然是很多实体肿瘤和血液系统恶性肿瘤治疗的基础性药物。

1 蒽环类药物的发展历程蒽环类抗肿瘤抗生素或称蒽环糖苷类抗生素,于1950年由H.Brockmann 所命名,指的是化学结构上具有7,8,9,10-四氢丁省醌-5.12骨架的各类糖甙,四氢丁省醌部分即甙元,又称为蒽环酮。

蒽环类药物,以阿霉素、表阿霉素和吡喃阿霉素为例,基本结构为蒽环与一个氨基糖以糖苷键相连(图1)。

从化学结构分类,蒽环类药物属于抗肿瘤抗生素,是由微生物产生的具有抗肿瘤活性的化学物质。

蒽环类药物包括:柔红霉素(DNR)、阿霉素(ADM)又称多柔比星、表阿霉素(EPI)又称表柔比星、吡喃阿霉素(THP)又称吡柔比星、米托蒽醌(MIT)和卡柔比星等。

1963年,DNR首先被合成,立即被应用于血液系统恶性肿瘤等的治疗,至今仍发挥重要作用。

1968年ADM问世,其具有同时抑制RNA与DNA 合成作用,对RNA的抑制作用最强,抗瘤谱最广,对各种生长周期的肿瘤细胞均有效。

THP、EPI与ADM相比,其疗效相当,心脏毒性更低,获得广泛应用;脂质体ADM的问世,使心脏毒性进一步降低,同时药物具有了某些肿瘤靶向性的特点。

蒽环类药物广谱、有效且广泛地用于治疗血液系统恶性肿瘤和实体肿瘤,包括急性白血病、淋巴瘤、乳腺癌、卵巢癌、胃癌及软组织肉瘤等。

其不良反应主要表现为脱发、骨髓抑制、胃肠道反应和心脏毒性。

2 蒽环类药物特性2.1 作用机制蒽环的母核蒽醌环通过非特异性插入双链DNA的碱基对之间并与之平行,形成相对稳定的蒽环DNA复合物。

蒽环类药物的作用机制包括:嵌入DNA碱基对之间,干扰DNA转录、信使核糖核酸(mRNA)合成;促使拓扑异构酶裂解DNA,破坏其3级结构;抑制DNA多聚酶,抑制DNA合成;产生氧自由基,破坏细胞膜功能,这与心脏毒性相关;主要由多药耐药基因(MDR1)介导耐药,部分药物之间有不完全交叉耐药;抑制RNA合成所需浓度仅为抑制DNA合成浓度的1/10~1/6;增殖期细胞对阿霉素的敏感性比静止期细胞约高出5倍。

《中国蒽环类药物治疗淋巴瘤专家共识》要点中国蒽环类药物治疗淋巴瘤专家共识是由中国蒽环类药物治疗淋巴瘤领域的知名专家集体研发的一份文件,旨在明确蒽环类药物在淋巴瘤治疗中的应用原则和方法。

以下是该共识的主要要点:一、淋巴瘤概述二、蒽环类药物的作用机制蒽环类药物主要通过和DNA结合,抑制DNA的复制和转录,杀死癌细胞。

蒽环类药物通过干扰细胞周期的不同阶段,特别是G2/M期,来发挥其抗肿瘤作用。

三、蒽环类药物在HL治疗中的应用蒽环类药物在HL的治疗中具有较好的疗效。

根据病情的不同,可以采用不同程度的化疗方案,包括单药化疗、多药联合化疗以及放射治疗等。

对于早期患者,单药蒽环类药物化疗已经可以达到较好的治疗效果。

四、蒽环类药物在NHL治疗中的应用对于NHL,蒽环类药物是常用的治疗药物之一、根据NHL的亚型和临床特征,可以采用不同方案的化疗,包括单药蒽环类药物化疗、多药联合化疗以及联合放射治疗等。

蒽环类药物在不同亚型的NHL中都具有一定的治疗效果。

五、蒽环类药物的不良反应和处理蒽环类药物在治疗过程中可能会引起一些不良反应,包括骨髓抑制、恶心呕吐、脱发等。

专家共识中明确了对这些不良反应的处理原则,例如采取预防性措施、调整剂量和治疗方案等。

六、蒽环类药物在特定患者群体中的应用蒽环类药物在儿童、老年患者、孕妇以及肝肾功能不全的患者中的应用要注意特定的剂量和给药方式等因素。

专家共识提供了相关的指导原则和注意事项。

七、蒽环类药物的联合应用与个体化治疗蒽环类药物常常与其他化疗药物或靶向治疗药物联合使用,以提高疗效。

个体化治疗也是当前的研究热点,根据患者的基因变异等个体化信息,制定切合个体的治疗方案。

总之,中国蒽环类药物治疗淋巴瘤专家共识明确了蒽环类药物在淋巴瘤治疗中的应用原则和方法,为临床医生提供了重要的指导依据,有助于优化淋巴瘤的治疗效果,提高患者的生存率和生活质量。

2020版:淋巴瘤化疗所致血小板减少症防治中国专家共识(全文)淋巴瘤是淋巴结和(或)结外淋巴组织的恶性肿瘤,通常分为霍奇金淋巴瘤(HL)和非霍奇金淋巴瘤(NHL).淋巴瘤在我国发病率约为6.68/10万,居常见恶性肿瘤的第8位[1]。

我国每年约有10万例新发淋巴瘤患者,且仍以较高的速度递增。

2011年,由中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会组织,中国淋巴瘤病理研究协作组进行的一项包括24个中心10 002例病例样本的分析报告指出,我国淋巴瘤患者中NHL占87.69%,HL占8.54%[1]。

NHL是一组起源于淋巴结和其他淋巴组织的恶性肿瘤,包括B细胞、T细胞和NK细胞来源。

所有淋巴瘤及B细胞淋巴瘤中最常见的亚型均为弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL),在我国DLBCL占所有NHL的45.8%,占所有淋巴瘤的40.1%,是最常见的NHL,约50.0% DLBCL患者可以治愈[2,3]。

淋巴瘤常用的临床治疗策略是应用足量、足疗程强烈的联合免疫化疗及化疗方案以求肿瘤在短期内得到缓解。

Lyman等[4]研究发现,美国使用CHOP方案或类似方案治疗的4 522例NHL患者中,有40%的患者所用剂量低于标准剂量15%以上,24%的患者疗程延迟7d以上,这就使53%的患者的相对剂量强度低于6个周期化疗最小剂量强度的85%。

另一项研究显示,加大CHOP方案的剂量强度,在粒细胞集落刺激因子(G-CSF)支持下,有可能将CHOP方案每3周为1个疗程改为每2周为1个疗程,剂量不变,即剂量强度提高1/6,提高了国际预后指数(IPI)高危或中高危患者的疗效[5]。

肿瘤CIT是指抗肿瘤化疗药物对骨髓产生抑制作用,尤其是对巨核细胞产生抑制作用,导致的外周血中血小板计数(Plt)<100×109/L[6]。

CIT的病情严重程度按血小板减少程度进行评估:Ⅰ级为Plt≥75×109/L 且<100×109/L;Ⅱ级为Plt≥50×109/L且<75×109/L;Ⅲ级为Plt≥25×109/L且<50×109/L;Ⅳ级为Plt<25×109/L;Ⅴ级为死亡[6,7]。

2024盐酸米托葱醍脂质体注射液治疗外周T细胞淋巴瘤中国专家共识外周T细胞淋巴瘤(PTCL)是一组起源于胸腺后成熟T细胞的异质性疾病。

根据2022年世界卫生组织(WHO)淋巴组织肿瘤分型标准,PTCL包含多种病理亚型,我国最常见的是结外NK/T细胞淋巴瘤(NKTCLX外周T细胞淋巴瘤-非特指型(PTCL-NOS)、淋巴结滤泡辅助性T细胞淋巴瘤-血管免疫母细胞型(nTFHL-AII间变性淋巴瘤激酶阳性间变大细胞淋巴瘤(ALK+ALCL1间变性淋巴瘤激酶阴性间变大细胞淋巴瘤(ALK-ALCLX流行病学资料显示,2022年我国非霍奇金淋巴瘤(NHL)新发病例约9.3万,其中PTCL占21.4%,远高于西方国家的10%-15%o目前PTCL(结外NKTCL除外)初始治疗仍以CHOP类方案为主,治疗完全缓解(CR)率为50%~70%,5年总生存(OS)率为20%~35%.对于复发难治患者,2023年美国国立综合癌症网络(NCCN)T细胞淋巴瘤诊疗指南和2023年中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤诊疗指南均首选推荐参加临床试验。

此外,指南推荐单药方案包括西达本胺、维布妥昔单抗(适用于CD30÷PTCL\克嘤替尼(适用于ALK+ALCL\普拉曲沙、苯达莫司汀、吉西他滨、盐酸米托葱醍脂质体等;联合化疗方案包括DHAP、ESHAP、GDP、Gemox、ICE等。

对于初治或复发难治结夕卜NKTCL,指南主要推荐含左旋门冬酰胺酶/门冬酰胺酶的联合化疗方案具有较好的临床疗效。

另外,放疗也是结外NKTCL治疗的重要组成部分。

由于该病异质性强、预后差,复发或难治患者的最佳治疗方案和策略仍在探索中。

米托意醍是一种葱醍类抗肿瘤药物,可用于治疗恶性淋巴瘤、乳腺癌、急性白血病和其他恶性β中瘤。

由于骨髓抑制和心脏不良反应,其临床使用受到限制。

盐酸米托慈晶脂质体注射液是一种改良型新药,在治疗复发难治PTCL的关键11期研究中显示出一定的疗效[客观缓解率(ORR)41.7%,CR率23.1%]和安全性,于2022年1月获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,适用于既往至少经过一线标准治疗的复发或难治PTCL成年患者,并被纳入2023版CSCO淋巴瘤诊疗指南复发难治PTCL治疗的11级用药推荐。

中国蒽环类药物治疗乳腺癌专家共识要点前瞻专家组组长:胡夕春共识执笔人:张剑专家组成员:陈德滇,范志民,傅佩芬,何建军,金锋,李卉,刘晓安,刘真真,陆劲松,毛大华,毛杰,欧阳取长,盛湲,王海波,王坤,王圣应,王树森,王晓稼,王永胜,杨其峰,张建国,张强为了进一步规范蒽环类药物在肿瘤治疗中的合理应用,中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会组织专家,制定了系列的《中国蒽环类药物治疗恶性肿瘤专家共识》,并将于近期陆续发表。

专家组在结合国内外研究成果的基础上,经过充分讨论,形成《中国蒽环类药物治疗乳腺癌专家共识》。

那么本次共识有哪些要点?让我们提前一览。

要点1:蒽环类药物仍然是乳腺癌治疗的基石用药,在辅助治疗与新辅助治疗中占有重要的地位,晚期治疗中也是常用药物之一蒽环类药物在乳腺癌化疗中的适用范围比较广泛,覆盖了术后辅助、术前新辅助、复发转移后治疗多个阶段。

上世纪80年代,蒽环类药物以其卓越的疗效成为乳腺癌术后辅助化疗的里程碑。

近四十年来,数百项前瞻性随机对照临床研究的结果证实,包括蒽环和/或紫杉类药物的乳腺癌术后辅助化疗可提高生存率、降低复发率和死亡率,且随着时间的推移,大量新证据得以积累。

在多种治疗药物并存的循证医学时代,重新审视蒽环类的作用,可以发现蒽环仍是乳腺癌治疗的基石,在乳腺癌术后辅助化疗、新辅助化疗中仍占有极其重要的地位,而且在晚期治疗中也占有一席之地。

要点2:HER2阴性乳腺癌辅助治疗中谈“去蒽环”尚为时过早,6周期TC方案并无足够证据取代以蒽环为基础的化疗方案US Oncology 9735研究中尽管无论DFS还是OS,TC均优于AC,但该研究结果并未颠覆蒽环类的地位,原因有如下几点:9735研究设计存在缺陷:没有考虑分子分型的影响;入组存在偏倚;AC方案不是当时指南推荐治疗淋巴结阳性常用的辅助化疗方案。

2.研究结果的分析存在偏倚:AC组非疾病复发相关死亡高于TC组,明显降低AC组远期OS率;相对AC组,TC组有更多的患者发生发热和中性粒细胞下降。

淋巴浆细胞淋巴瘤/华氏巨球蛋白血症诊断与治疗中国专家共识(完整版)淋巴浆细胞淋巴瘤/华氏巨球蛋白血症(lymphoplasmacytic lymphoma/Waldenström macroglobulinemia,LPL/WM)是一种少见的惰性成熟B细胞淋巴瘤,在非霍奇金淋巴瘤中所占比例<2%。

近年来国际上对LPL/WM发病机制、诊断和治疗的研究均取得较大进展[1],而国内对LPL/WM认识较晚,对其诊断、治疗比较混乱,为提高我国临床工作者对LPL/WM的认识水平,规范其诊断及治疗,中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会、中华医学会血液学分会白血病淋巴瘤学组以及中国抗淋巴瘤联盟组织相关专家制订了本共识。

一、定义LPL/WM是由小B淋巴细胞、浆细胞样淋巴细胞和浆细胞组成的淋巴瘤,常常侵犯骨髓,也可侵犯淋巴结和脾脏,并且不符合其他可能伴浆细胞分化的小B细胞淋巴瘤诊断标准。

LPL侵犯骨髓同时伴有血清单克隆性IgM丙种球蛋白时诊断为WM[1]。

90%~95%的LPL为WM,仅小部分LPL患者分泌单克隆性IgA、IgG成分或不分泌单抗隆性免疫球蛋白[1,2]。

由于非WM型LPL所占比例低,相关研究较少,本共识仅探讨WM相关标准,非WM型LPL的治疗等参照WM进行。

二、诊断、分期、预后和鉴别诊断(一)WM诊断标准[3]1.血清中检测到单克隆性的IgM(不论数量)。

2.骨髓中浆细胞样或浆细胞分化的小淋巴细胞呈小梁间隙侵犯(不论数量)。

3.免疫表型:CD19 (+),CD20 (+),sIgM (+),CD22(+),CD25(+),CD27(+),FMC7(+),CD5(+/-),CD10(-),CD23(-),CD103(-)。

10%~20%的患者可部分表达CD5、CD10、或CD23,此时不能仅凭免疫表型排除WM。

4.除外其他已知类型的淋巴瘤。

5.有研究者报道MYD88 L265P突变在WM中的发生率高达90%以上[4],但其阳性检出率与检测方法和标本中肿瘤细胞的比例等有关,MYD88 L265P突变也可见于其他小B细胞淋巴瘤、弥漫大B细胞淋巴瘤等。

2020版:苯达莫司汀治疗淋巴瘤中国专家共识(完整版)摘要苯达莫司汀是兼具烷化剂功能和抗代谢功能的双功能氮芥衍生物,在多种病理类型的淋巴瘤中均显示出很好的疗效。

多项硏究显示苯达莫司汀单药或联合用药可以有效治疗惰性非霍奇全淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病、套细胞淋巴瘤等。

2008年,美国食品药品监督管理局批准苯达莫司汀用于治疗利妥昔单抗耐药的惰性非霍奇全淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病。

然而在我国,苯达莫司汀于2018年才获得批准上市,临床医师应用经验较少。

基于苯达莫司汀在我国的临床试验结果,结合国内外相关文献,共识专家组成员讨论制定了苯达莫司汀治疗淋巴瘤中国专家共识(2020年版)。

淋巴瘤是我国最常见的淋巴造血系统恶性肿瘤之一。

最新流行病学资料显示,2016年我国霍奇全淋巴瘤(HL )发病率为0.46/10万,非霍奇全淋巴瘤(NHL )发病率为4.29/10万,且发病率逐年升高[1]。

苯达莫司汀作为淋巴瘤治疗的重要药物,于2008年和2010年在美国和欧盟获得批准,并于2018年12月获得中国国家药品监督管理局(NMPA )的上市批准。

1苯达莫司汀的药理特性1.1化学结构和作用机制茏达莫司汀的化学结构是1-甲基氯乙基的丁酸盐酸盐。

苯达莫司汀是氮芥的双功能衍生物,包括氮芥基团(烷化剂的功能基团)、苯并咪哩环(起嚓吟类似物的抗代谢作用)和正丁酸侧链(增加水溶性)。

苯达莫司汀通过烷基化DNA,使其单链或双链发生纵横交联,干扰DNA合成和修复,从而发挥抗肿瘤细胞毒性作用。

1.2药代动力学苯达莫司汀的药代动力学在动物模型(大鼠)和人体中非常相似,半衰期较短(<1 h )。

主要经肝脏代谢,CYP1A2催化的N-脱烷基化和丫- 轻基化是其主要的代谢途径。

2苯达莫司汀治疗淋巴瘤的关键临床研究2.1慢性淋巴细胞白血病(CLL ) /小淋巴细胞淋巴瘤(SLL )2.1.1复发难治患者—项口期临床试验纳入78例复发难治CLL患者,其中包括22例氟达拉滨耐药患者和14例17p缺失患者,给予苯达莫司汀+利妥昔单抗方案(BR 方案)(苯达莫司汀剂量为70 mg/m2x2 d )治疗[2]。

《中国蒽环类药物治疗淋巴瘤专家共识》要点蒽环类药物(anthracyclines)是在肿瘤内科治疗发展历程中具有里程碑意义的药物,也是霍奇金淋巴瘤(HL)和非霍奇金淋巴瘤(NHL)化疗的基本和重要药物,得到广泛应用,即使在靶向治疗、免疫治疗等新疗法不断出现的今天,仍然是很多实体肿瘤和血液淋巴系统恶性肿瘤的基础性治疗药物。

1 淋巴瘤治疗中各蒽环类药物的选择阿霉素是淋巴瘤化疗方案中最经典的蒽环类药物,因临床研究的证据最为充分,推荐在此类药物中作为首选药物。

表阿霉素的心脏毒性和骨髓毒性较阿霉素轻。

吡喃阿霉素的脱发、心脏毒性和骨髓毒性弱于阿霉素。

米托蒽醌的心脏毒性较轻,可用于老年患者,但一线治疗的疗效似乎较阿霉素差,多用于解救治疗。

脂质体阿霉素的心脏毒性轻于阿霉素,多用于老年淋巴瘤、皮肤淋巴瘤患者。

2 含蒽环类药物方案在淋巴瘤中的适用范围化疗是淋巴瘤的主要治疗手段之一,蒽环类药物是许多联合化疗方案的重要组成部分,有时需要与生物免疫治疗药物或靶向治疗药物联合使用。

2.1 霍奇金淋巴瘤HL包括以下分型:1)经典型HL:经典型HL的主要一线化疗方案均包括蒽环类药物。

初治患者可选择的化疗方案包括阿霉素+博来霉素+长春花碱+达卡巴嗪(ABVD)方案、阿霉素+长春花碱+氮芥+长春新碱+博来霉素+依托泊苷+泼尼松(StanfordV)方案,增高剂量的依托泊苷+阿霉素+环磷酰胺+长春新碱+博来霉素+ 泼尼松+甲基苄肼(BEACOPP)方案、增高剂量的BEACOPP方案继之以ABVD方案联合放疗。

推荐ABVD方案作为我国经典型HL的标准方案。

复发难治经典型HL患者可选择的化疗方案较多,常用的含蒽环类药物的方案有美司钠+异环磷酰胺+米托蒽醌+依托泊苷(MINE)方案。

2)结节性淋巴细胞为主型HL:一线化疗方案可选择ABVD和环磷酰胺+阿霉素+ 长春新碱+泼尼松(CHOP)方案等。

2.2 非霍奇金淋巴瘤NHL的临床病程可以表现为惰性、侵袭性或高度侵袭性。

老年弥漫大B细胞淋巴瘤诊断与治疗中国专家共识(2024年版)弥漫大B细胞淋巴瘤是最常见的恶性淋巴瘤亚型,国内数据显示中位诊断年龄约57岁,近30%的患者诊断时年龄超过70岁,且发病率随年龄的增加而上升。

根据中国社会保障协会公布的《中国老龄化研究报告2022》,2020年我国65岁以上老龄人口达到1.91亿人,占总人口比例为13.5%,预计2057年65岁以上人口达4.25亿人的峰值,占总人口比例32.9%~37.6%。

据此估计,我国老年DLBCL患者未来占比将会逐渐增加,亟需重点关注。

尽管20多年来以利妥昔单抗(R)为基石的R-CHOP(利妥昔单抗+环磷酰胺+多柔比星+长春新碱+泼尼松)方案显著改善DLBCL患者的预后,但该方案对于老年患者的疗效仍不尽如人意。

中国医学科学院肿瘤医院回顾2006至2012年349例接受治疗的老年DLBCL患者的生存状况,5年无进展生存(PFS)及总生存(OS)率分别为45.8%和51.9%。

而同期另一项回顾研究显示,年龄<60岁患者5年PFS 和OS率分别为65.4%和74.8%,显著优于老年患者。

上海交通大学医学院附属瑞金医院的一项回顾研究也同样证实,即使初诊接受标准免疫化疗患者,PFS和OS率随着年龄增长也呈下降趋势,年龄<60岁患者3年PFS和OS率分别为72.1%和83.2%,而>60岁患者分别为60.8%和71.0%;75岁以上患者则为51.2%和57.6%。

此外,因年龄、合并症等因素,临床研究通常将这部分患者排除在外,故缺乏标准的治疗方案。

为规范我国临床医师对老年DLBCL患者的诊治水平,中华医学会血液病学分会淋巴细胞疾病学组和中国临床肿瘤学会(CSCO)相关专家根据国际上相关指南及循证医学证据,讨论并制定本共识。

由于DLBCL各亚型的预后及诊疗存在差异,本共识所指疾病亚型为DLBCL非特指型。

一、老年患者的定义因不同地区人均寿命差异,目前"老年"的年龄界限尚无统一。