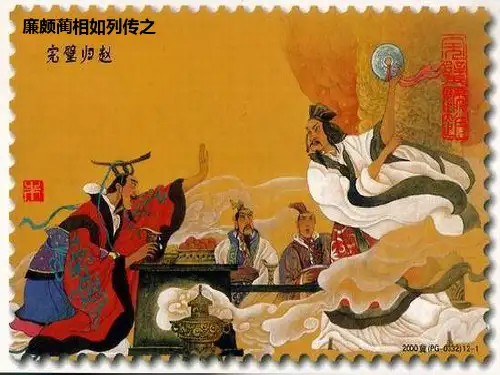

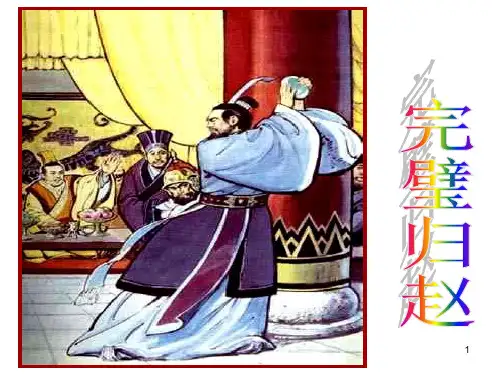

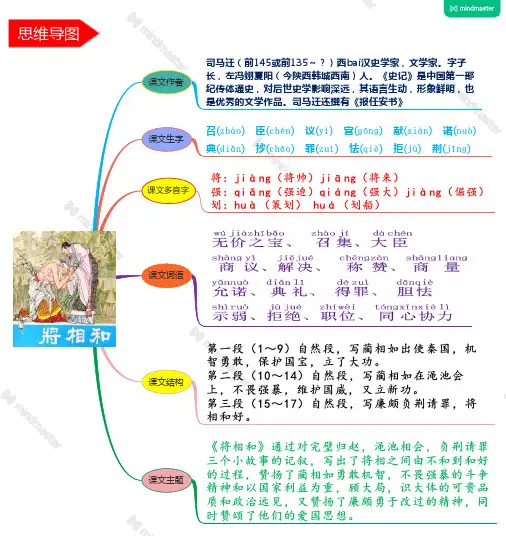

完璧归赵 成语故事名人轶事思维导图

- 格式:ppt

- 大小:366.50 KB

- 文档页数:1

2021年完璧归赵成语故事2021年完璧归赵成语故事1和氏璧是春秋时期楚国人卞和在山中发现的,发现时还是一块未经雕琢的玉璞。

卞和把它献给几任国君,都被认为是块普通的石头,还说他犯了欺君之罪。

卞和被砍去了双脚,很伤心,抱着这块玉璞终日哭泣。

楚文王即位后,知道了这件事,就让人剖开玉璞,里边真是一块稀世美玉,便把它命名为和氏璧。

后来,赵惠文王得到了楚国的和氏璧。

秦昭公听说赵惠文王收藏了和氏璧,马上派使者前往赵国,表示愿意拿出十五座城池来交换,希望赵惠文王能够答应。

赵惠文王一筹莫展:答应秦国,恐怕丢了宝玉,却拿不到城池;不答应秦国,又怕两国交恶,埋下隐患。

该如何是好呢?他找来大臣商议对策,有人向他推荐蔺相如,说蔺相如有勇有谋,一定能想出办法。

赵惠文王一听,马上召见蔺相如。

蔺相如听了事情的经过,说:“秦国强,赵国弱,不答应是不行的。

”“可是,如果秦国拿了璧又不给我城池怎么办?”赵惠文王忧心忡忡地问。

蔺相如说:“秦国用十五座城池来换和氏璧,如果我们不答应,理亏在赵国;如果我们把玉送去了,他们却不肯交出城池,那理亏的是秦国。

比较一下,我认为宁可答应,把玉送去,让秦国去担理亏的责任。

”赵惠文王认为蔺相如说得很有道理,就问:“依你看,派什么人去合适呢?”蔺相如自告奋勇地说:“假如大王找不出合适的人,我愿意去试试。

”赵惠文王说:“那就请先生上秦国走一趟吧。

”蔺相如说:“大王放心,秦国交了城池,我就把和氏璧留在那里;如若不然,我一定把玉璧完好无损地带回来。

”蔺相如带着和氏璧去了秦国。

秦昭公一听赵国把玉璧送来了,十分高兴,当即在朝堂接见了蔺相如。

蔺相如奉上和氏璧,秦昭公双手捧过来细细把玩,然后依次传递给嫔妃和侍从们观赏。

蔺相如站在下面,半天不见秦昭公提城池的事,就向前走了几步,对秦昭公说:“大王,这玉璧上面有一点瑕疵,让我指给您看一看。

”秦昭公信以为真,便叫侍从把玉璧交给蔺相如。

蔺相如拿到玉璧之后,往后退了几步,身体侧对着宫殿的柱子,怒气冲冲地说:“大王派人送信给赵王,希望得到这块玉璧,并情愿拿出十五座城池交换。

成语故事思维导图成语故事是中国传统文化的重要组成部分,它不仅具有丰富的内涵和深厚的历史底蕴,更是一种生动有趣的故事形式。

通过成语故事,人们可以了解中国古代的风土人情,感受古人的智慧和哲理。

本文将通过思维导图的形式,以“马放南山”、“画龙点睛”、“卧薪尝胆”、“杯弓蛇影”等四个成语为例,展开对成语故事的探讨和解读,希望能够带领读者一起走进这些古老而又充满魅力的成语世界。

“马放南山”是一个源自于《史记》的成语,它的故事发生在春秋时期。

故事的主人公是齐国的国君,他在一次狩猎中迷失了方向,被困在了南山里。

这时,一位老者骑着一匹瘦弱的老马路过,见状上前相助,将老马赠送给了国君。

国君接过老马,感慨地说,“马虽然瘦弱,但是能够在南山这样的险恶之地生存,实在是不易。

”后来,齐国遭到外敌入侵,国君带领百姓转移到南山避难,老马成了齐国的宝贝,最终帮助了齐国躲过了一劫。

这个故事告诉我们,马放南山并不是一件坏事,它代表着逢凶化吉、化险为夷的含义。

“画龙点睛”这个成语的故事发生在战国时期。

相传,有一位画家受命为一幅巨大的壁画作画,他画了一条长龙,但是整幅画却显得有些平淡无奇。

画家陷入了苦恼之中,最终他在龙的眼睛处点上了一点颜色,整幅画立刻焕然一新,龙也栩栩如生。

这个故事告诉我们,画龙点睛意味着在事物的关键之处做出精准的点缀,能够起到事半功倍的效果。

“卧薪尝胆”这个成语的故事发生在春秋时期的楚国。

故事的主人公是楚庄王的大臣范蠡,他因为受到了冤屈,遭到了楚庄王的猜忌和排斥。

范蠡决心要为自己洗清冤屈,于是他选择了卧薪尝胆,默默忍受屈辱,不断磨练自己。

最终,范蠡的忍辱负重打动了楚庄王,也为自己赢得了最后的成功。

这个故事告诉我们,卧薪尝胆意味着忍辱负重,不断磨练自己,最终能够获得成功。

“杯弓蛇影”这个成语的故事发生在战国时期的楚国。

相传,有一位名叫庄周的哲学家,他曾经在一次饮酒时,看到了水中的倒影,以为是一条蛇,因而吓得将手中的弓摔碎了。