四年级上册 第5课 古诗两首《题西林壁》

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:4

《题西林壁》教案教材分析:苏轼由黄州贬赴汝州任团练副使时经过九江,游览庐山。

瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。

《题西林壁》是游观庐山后的总结,它描写庐山变化多姿的面貌,并借景说理,指出观察问题应客观全面,如果主观片面,就得不出正确的结论。

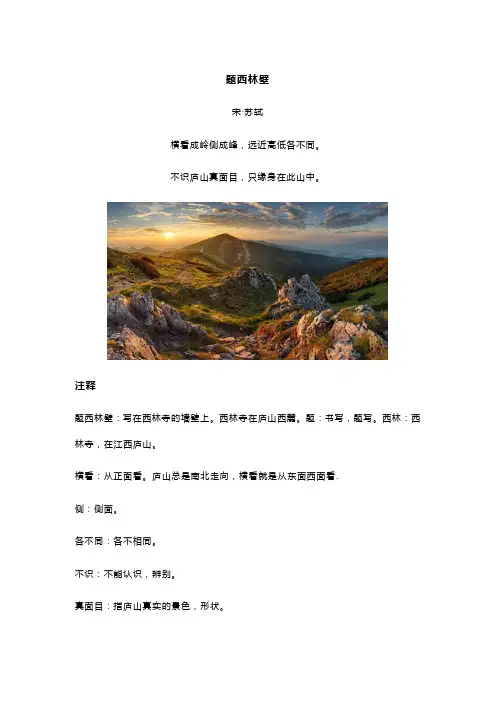

开头两句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,实写游山所见。

庐山是座丘壑纵横、峰峦起伏的大山,游人所处的位置不同,看到的景物也各不相同。

这两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

后两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是即景说理,谈游山的体会。

为什么不能辨认庐山的真实面目呢?因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。

游山所见如此,观察世上事物也常如此。

这两句诗有着丰富的内涵,它启迪我们认识为人处事的一个哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

这是一首哲理诗,但诗人不是抽象地发议论,而是紧紧扣住游山谈出自己独特的感受,借助庐山的形象,用通俗的语言深入浅出地表达哲理,故而亲切自然,耐人寻味。

教学目标:1.能有感情地朗诵古诗,会默写古诗。

2.借助注释理解诗句的意思,体会诗人的心境,能把读诗的感受与他人交流。

3.在明白古诗意思的基础上理解诗中所含的哲理:观察角度不同,观察效果不同。

能够使用多角度观察的方法观察事物。

4.积累学习古诗的方法。

教学重点:1.能有感情地朗诵古诗,会默写古诗。

2.理解个别词语以及诗句的意思,明白古诗所含哲理。

3.积累学习古诗的方法。

教学难点:1.明白古诗所含的哲理并能够与生活实际相联系。

2.学习使用多角度观察的方法观察事物。

教学准备:多媒体课件教学时间:一课时教学过程:一、赏图片,入新课1.播放庐山的图片,请同学们用积累到的词语,形容观察到的景色。

【随机让学生把自己的答案写到黑板上的相应位置】2.提问:那么,谁能够用最简短的话语,概括地表述出你们看到的景色,以及看景的感受呢?【生尝试着表述】3.过渡:其实,在1084年,苏轼由黄州贬赴汝州任团练副使时经过九江,游览庐山,并用《题西林壁》这首诗,总结了他观赏那儿瑰丽风景的所观所感。

题西林壁宋·苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

注释题西林壁:写在西林寺的墙壁上。

西林寺在庐山西麓。

题:书写,题写。

西林:西林寺,在江西庐山。

横看:从正面看。

庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看.侧:侧面。

各不同:各不相同。

不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实的景色,形状。

缘:因为;由于。

此山:这座山,指庐山。

西林:西林寺,在现在江西省的庐山上。

这首诗是题在寺里墙壁上的。

译文从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看都呈现不同的样子。

之所以辨不清庐山真正的面目,是因为我身处在庐山之中。

赏析这是一首诗中有画的写景诗,又是一首哲理诗,哲理蕴含在对庐山景色的描绘之中。

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

”一句说的是游人从远处、近处、高处、低处等不同角度观察庐山面貌是可以得到不同观感的。

有时你看到到是起伏连绵的山岭,有时你看到的是高耸入云端的山峰。

这两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

结尾两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是即景说理,谈游山的体会。

之所以不能辨认庐山的真实面目,是因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。

这两句奇思妙发,整个意境浑然托出,为读者提供了一个回味经验、驰骋想象的空间。

这不仅仅是游历山水才有这种理性认识。

游山所见如此,观察世上事物也常如此。

这两句诗有着丰富的内涵,它启迪人们认识为人处事的一个哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

一首小诗激起人们无限的回味和深思。

所以,《题西林壁》不单单是诗人歌咏庐山的奇景伟观,同时也是苏轼以哲人的眼光从中得出的真理性的认识。

由于这种认识是深刻的,是符合客观规律的,所以诗中除了有谷峰的奇秀形象给人以美感之外,又有深永的哲理启人心智。

题西林壁(宋. 苏轼)

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐上真面目,只缘身在庐山中

译文:横着看是连绵起伏的山岭,从侧面看是陡峭险峻的山峰;远看、近看、从高俯瞰,从低处仰看,景色各不相同。

我不认识庐山真正的面目;只因为我身在庐山之中,视野太狭窄,只能看到局部,不能看到庐山的全貌。

注释:题:书写、题写;西林壁:西林寺的墙壁;横看:正面看;

面目:面貌;缘:因为,由于;此山:这座山,诗中指庐山;

题庐山瀑布李白

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天

庐山瀑布徐凝

瀑布瀑布千丈直,雷奔入海不蹔息。

今古长如白练飞,一条界破青山色。

游山西村(宋.陆游)

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

译文:不要笑话农人田家的腊酒浑浊不清,丰收年景款待客人,菜肴尽够丰盛。

山峦重重,水道弯弯,正疑无路可走,突然出现柳阴深深,鲜花簇簇,眼前又是一个山村。

注释:山西村:村庄名;腊酒:诗中指每年农历十二月酿的酒;

足:足够;豚:小猪;足鸡豚:指农家人待客热情豪爽;

山重水复:一重重山,一道道水;柳暗花明:绿柳繁茂荫浓,鲜花娇艳明丽。

《晚春田园杂兴(其三)》范成大

蝴蝶双双入菜花,日长无客到田家。

鸡飞过篱犬吠窦,知有行商来买茶。

《夏日田园杂兴(其七)》范成大

昼出耕田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

《题西林壁》古诗意思

《题西林壁》是宋代文学家苏轼的诗作,全文为:

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

这首诗的意思是:从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看都呈现不同的样子。

之所以辨不清庐山真正的面目,是因为我身处在庐山之中。

此诗前两句描述了庐山不同的形态变化,后两句写出了作者深思后的感悟。

全诗紧紧扣住游山谈出自己独特的感受,借助庐山的形象,用通俗的语言深入浅出地表达哲理,故而亲切自然,耐人寻味。

语文四年级上册第二单元必背内容第五课:《古诗两首》题西林壁【宋】苏轼横看成岭侧成峰,远处高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

诗句大意:从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我自身处在庐山之中。

总结:《题西林壁》这首古诗,不仅是对庐山雄奇壮观、千姿百态景象的赞美,更包含了“当局者迷,旁观者清”的人生哲理。

1、《题西林壁》的作者是宋代诗人苏轼,著名的文学家、书画家。

与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”。

前两句写了诗人从横、侧、不同的角度,处在远、近、高、低不同位置观看庐山的感觉。

2、俗话说:当事者迷,旁观者清。

诗中不识庐山真面目,只缘身在此山中这句诗说明这个道理。

3、诗中前两句写景,后两句明理,这首诗借写庐山的自然景象,还告诉我们要想对某个事物有全面、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上看问题。

游山西村【宋】陆游莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

诗句大意:不要笑农家腊月里酿的酒浊而又浑,在丰收的季节里待客农民把鸡和猪都给客人品尝。

山峦重叠水流曲折正怀疑无路可走,柳绿花艳忽然眼前又出现一个山村。

这首诗赞美农村风光和淳朴的民俗,流露出诗人热爱农村生活的情感。

1、我苦苦思索着解决的办法,忽然想到了一个好点子,真是山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

告诉我们,只要人们正视现实,面对重重艰难险阻,不退缩,不畏惧,勇于开拓,发奋前进,那么,前方将是一个充满光明与希望的崭新境界。

2、全诗紧扣一个“游”字,按时间的推移和空间的转换来叙述。

3、诗中赞赏村民热情好客的句子是:莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

第六课:《爬山虎的脚》爬山虎刚长出来的叶子是嫩红的,不几天叶子长大,就变成嫩绿的。

爬山虎的嫩叶不大引人注意,引人注意的是长大了的叶子。

那些叶子绿得那么新鲜,看着非常舒服,叶尖一顺儿朝下,在墙上铺得那么均匀,没有重叠起来的,也不留一点儿空隙。

题西林壁作者:苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

译文及注释译文从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看都呈现不同的样子。

之所以辨不清庐山真正的面目,是因为我身处在庐山之中。

注释题西林壁:写在西林寺的墙壁上。

西林寺在庐山西麓。

题:书写,题写。

西林:西林寺,在江西庐山。

横看:从正面看。

庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看.侧:侧面。

各不同:各不相同。

不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实的景色,形状。

缘:因为;由于。

此山:这座山,指庐山。

西林:西林寺,在现在江西省的庐山上。

这首诗是题在寺里墙壁上的。

赏析这是一首诗中有画的写景诗,又是一首哲理诗,哲理蕴含在对庐山景色的描绘之中。

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

”一句说的是游人从远处、近处、高处、低处等不同角度观察庐山面貌是可以得到不同观感的。

有时你看到到是起伏连绵的山岭,有时你看到的是高耸入云端的山峰。

这两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

结尾两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是即景说理,谈游山的体会。

之所以不能辨认庐山的真实面目,是因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。

这两句奇思妙发,整个意境浑然托出,为读者提供了一个回味经验、驰骋想象的空间。

这不仅仅是游历山水才有这种理性认识。

游山所见如此,观察世上事物也常如此。

这两句诗有着丰富的内涵,它启迪人们认识为人处事的一个哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

一首小诗激起人们无限的回味和深思。

所以,《题西林壁》不单单是诗人歌咏庐山的奇景伟观,同时也是苏轼以哲人的眼光从中得出的真理性的认识。

由于这种认识是深刻的,是符合客观规律的,所以诗中除了有谷峰的奇秀形象给人以美感之外,又有深永的哲理启人心智。

部编版四年级上册必背古诗词鉴赏——题西林壁题西林壁宋苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

译文从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。

注释题西林壁:写在西林寺的墙壁上。

西林寺在庐山西麓。

题:书写,题写。

西林:西林寺,在江西庐山。

横看:从正面看。

庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看.侧:侧面。

各不同:各不相同。

不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实的景色,形状。

缘:因为;由于。

此山:这座山,指庐山。

西林:西林寺,在现在江西省的庐山上。

这首诗是题在寺里墙壁上的。

鉴赏苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。

字子瞻,号东坡居士。

汉族,四川人,葬于颍昌(今河南省平顶山市郏县)。

一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。

其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画”。

著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

苏轼于神宗元丰七年(1084年)由黄州贬所改迁汝州团练副使,赴汝州时经过九江,与友人参寥同游庐山。

瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。

《题西林壁》是游观庐山后的总结。

据南宋施宿《东坡先生年谱》记载可知此诗约作于元丰七年五月间。

此诗描写庐山变化多姿的面貌,并借景说理,指出观察问题应客观全面,如果主观片面,就得不出正确的结论。

开头两句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,实写游山所见。

庐山是座丘壑纵横、峰峦起伏的大山,游人所处的位置不同,看到的景物也各不相同。

这两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

题西林壁原文翻译及赏析题西林壁原文翻译及赏析《题西林壁》是宋代文学家苏轼的诗作。

这是一首诗中有画的写景诗,又是一首哲理诗,哲理蕴含在对庐山景色的描绘之中。

全诗紧紧扣住游山谈出自己独特的感受,借助庐山的形象,用通俗的语言深入浅出地表达哲理,故而亲切自然,耐人寻味。

下面是小编整理的题西林壁原文翻译及赏析的内容,一起来看看吧。

原文《题西林壁》宋代:苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

译文从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。

注释题西林壁:写在西林寺的墙壁上。

西林寺在庐山西麓。

题:书写,题写。

西林:西林寺,在江西庐山。

横看:从正面看。

庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看.侧:侧面。

各不同:各不相同。

不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实的景色,形状。

缘:因为;由于。

此山:这座山,指庐山。

西林:西林寺,在现在江西省的庐山上。

这首诗是题在寺里墙壁上的。

鉴赏此诗描写庐山变化多姿的面貌,并借景说理,指出观察问题应客观全面,如果主观片面,就得不出正确的结论。

前两句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,实写游山所见。

庐山是座丘壑纵横、峰峦起伏的大山,游人所处的位置不同,看到的景物也各不相同。

这两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。

后两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是即景说理,谈游山的体会。

之所以不能辨认庐山的真实面目,是因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。

这两句奇思妙发,整个意境浑然托出,为读者提供了一个回味经验、驰骋想象的空间。

这不仅仅是游历山水才有这种理性认识。

游山所见如此,观察世上事物也常如此。

这两句诗有着丰富的内涵,它启迪人们认识为人处事的一个哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

题西林壁这首古诗的原文、全诗简单意思翻译译文、注释及鉴赏《题西林壁》是人教部编版语文四年级上册《古诗三首》中的一首古诗,由宋代诗人苏轼所著。

以下精心整理了《题西林壁》古诗的原文、全诗简单意思翻译、词语注释及鉴赏,供大家参考学习。

【原文】题西林壁宋·苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

【翻译译文】从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。

【词语注释】1.题西林壁:写在西林寺的墙壁上。

西林寺在庐山西麓。

2.题:书写,题写。

3.西林:西林寺,在江西庐山。

这首是题在寺里墙壁上的。

4.横看:从正面看。

庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看。

5.侧:侧面。

6.各不同:各不相同。

7.不识:不能认识,辨别。

8.真面目:指庐山真实的景色,形状。

9.缘:因为;由于。

【作者简介】苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻,号“东坡居士”,世称“苏东坡”。

汉族,眉州人。

北宋诗人、词人,宋代文学家,是豪放派词人的主要代表之一,“唐宋八大家”之一。

在政治上属于旧党,但也有改革弊政的要求。

其文汪洋恣肆,明白畅达,其诗题材广泛,内容丰富,现存诗3900余首。

代表作品有《水调歌头·中秋》、《赤壁赋》、《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》、《记承天寺夜游》等。

【创作背景】苏轼于公元1084年(神宗元丰七年)五月间由黄州贬所改迁汝州团练副使,赴汝州时经过九江,与友人参寥同游庐山。

瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。

【鉴赏】这是一首诗中有画的写景诗,又是一首哲理诗,哲理蕴含在对庐山景色的描绘之中。

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

”一句说的是游人从远处、近处、高处、低处等不同角度观察庐山面貌是可以得到不同观感的。

有时你看到到是起伏连绵的山岭,有时你看到的是高耸入云端的山峰。

四年级古诗两首题西林壁读后感在四年级的语文课本里,我学到了《题西林壁》这首古诗,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”初读时,只觉得朗朗上口,可随着老师的讲解,我仿佛走进了诗人笔下那奇妙的庐山之中。

苏轼的这首诗,没有华丽的词藻,却用简洁明了的语言,为我们描绘出了庐山不同角度的样子。

横着看,庐山是连绵起伏的山岭;侧着看,庐山又成了高耸入云的山峰。

从远处、近处、高处、低处看,庐山呈现出的景色都各不相同。

这让我想起了有一次和家人去爬山的经历。

那也是一个风和日丽的周末,我们一家人决定去附近的一座小山游玩。

当我们站在山脚下,抬头望去,那山仿佛一个巨人,威严地矗立在我们面前。

山上郁郁葱葱的树木,像是巨人身上的绿色披风,让整座山充满了生机。

我们沿着蜿蜒的小路开始往上爬,一开始,我兴奋极了,蹦蹦跳跳地走在前面,觉得这爬山也不过如此嘛。

可是,没走多久,我就开始气喘吁吁,脚步也变得沉重起来。

当我们爬到半山腰的时候,我停下来,回头望去。

哇,山下的景色尽收眼底!远处的村庄变得小小的,像一个个火柴盒;田地里的庄稼像是一块块绿色的地毯;还有那弯弯曲曲的小路,就像一条白色的丝带缠绕在山间。

我不禁感叹,原来从半山腰看下去,风景是这样的与众不同。

我们继续往上爬,越往上,山路越陡峭。

我紧紧地抓住旁边的树枝,一步一步艰难地往上挪。

终于,我们爬到了山顶。

站在山顶上,我感觉自己仿佛站在了世界的顶端。

往远处看,连绵起伏的山峦一层一层地延伸到天边,和蓝天白云相接。

此时的风呼呼地吹在脸上,让人心旷神怡。

我突然就明白了苏轼写《题西林壁》时的感受。

就像我们看这座山,从不同的位置,看到的景色完全不一样。

如果只是在山脚下,永远也无法领略到半山腰和山顶的美景;而在半山腰,也看不到山顶那广阔的天地。

就如同我们生活中的许多事情一样。

有时候,我们可能会因为一时的挫折或者困难,觉得前途一片黑暗。

但如果我们能换个角度,或者再坚持一下,说不定就能看到完全不同的风景。

题西林壁(宋)苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(宋)陆游莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

柳暗花明又一村。

1.认识3个生字,会写4个生字。

2.有感情地朗诵并背诵古诗,默写《题西林壁》。

3.体会诗人的心境,能把读诗的感受与他人交流。

4.引导学生欣赏古诗文,苏轼:字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今四川眉山)人,北宋著名文学家、书画家,“唐宋八大家”之一,与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”。

主要作品:《惠崇〈春江晓景〉》《念奴娇•赤壁怀古》《水调歌头•明月几时有》等。

号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。

其诗歌的主题是抗金复国和同情人民苦难,他的诗艺术风格雄浑豪放、激情洋溢。

主要作品:《示儿》《书愤》《卜算子•咏梅》《诉衷情》等。

1.苏轼于神宗元丰七年(1084年)由黄州(治所在今湖北黄冈)贬所改迁汝州(治所在今河南临汝) 团练副使,赴汝州时经过九江,与友人参寥同游庐山。

瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。

《题西林壁》是游观庐山后的总结。

据南宋施宿《东坡先生年谱》记载可知此诗约作于元丰七年五月间。

2.此诗作于宋孝宗乾道三年(1167)初春,当时陆游正罢官闲居在家。

在此之前,陆游曾任隆兴府(今江西南昌市)通判,因在隆兴二年(1164)积极支持抗金将帅张浚北伐,符离战败后,遭到朝廷中主和投降派的排挤打击,以“交结台谏,鼓唱是非,力说张浚用兵”的罪名,从隆兴府通判任上罢官归里。

陆游回到家乡的心情是相当复杂的,苦闷和激愤的感情交织在一起,然而他并不心灰意冷。

“慷慨心犹壮”的爱国情绪,使他在农村生活中感受到希望和光明,并将这种感受倾泻到自己的诗歌创作里。

√海 豚hǎi tún腊(là nà )酒 浑( hún hùn )水摸鱼 莫( mò mè )笑 海豚( tún tén )√√√指名读课文,同学互评:字音是否正确,句子是否通顺。

题西林壁的古诗原文及翻译题西林壁的古诗原文及翻译《题西林壁》是宋代文学家苏轼诗作。

这是一首诗中有画写景诗,又是一首哲理诗,哲理蕴含在对庐山景色描绘之中。

下面是小编整理的`题西林壁古诗原文及翻译,希望对你有所帮助!题西林壁宋代:苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

译文从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同样子。

我之所以认不清庐山真正面目,是因为我人身处在庐山之中。

注释题西林壁:写在西林寺墙壁上。

西林寺在庐山西麓。

题:书写,题写。

西林:西林寺,在江西庐山。

横看:从正面看。

庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看.侧:侧面。

各不同:各不相同。

不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实景色,形状。

缘:因为;由于。

此山:这座山,指庐山。

西林:西林寺,在现在江西省庐山上。

这首诗是题在寺里墙壁上。

鉴赏此诗描写庐山变化多姿面貌,并借景说理,指出观察问题应客观全面,如果主观片面,就得不出正确结论。

开头两句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,实写游山所见。

庐山是座丘壑纵横、峰峦起伏大山,游人所处位置不同,看到景物也各不相同。

这两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态庐山风景。

结尾两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是即景说理,谈游山体会。

之所以不能辨认庐山真实面目,是因为身在庐山之中,视野为庐山峰峦所局限,看到只是庐山一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。

这两句奇思妙发,整个意境浑然托出,为读者提供了一个回味经验、驰骋想象空间。

这不仅仅是游历山水才有这种理性认识。

游山所见如此,观察世上事物也常如此。

这两句诗有着丰富内涵,它启迪人们认识为人处事一个哲理——由于人们所处地位不同,看问题出发点不同,对客观事物认识难免有一定片面性;要认识事物真相与全貌,必须超越狭小范围,摆脱主观成见。

仁者见仁,智者见智。

一首小诗激起人们无限回味和深思。

《题西林壁》全文及解析苏轼是我国宋代文学史上一位举足轻重的大家,他的诗词文章流传千古,给后人留下了丰富的文化遗产。

其中,《题西林壁》便是他的佳作之一。

《题西林壁》全诗为:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

”这两句诗从不同的角度描绘了庐山的形态。

横着看,庐山连绵起伏,宛如一条蜿蜒的山岭;侧着看,庐山又陡峭险峻,仿佛一座耸立的高峰。

从远处、近处、高处、低处去看,庐山呈现出的样子各不相同。

这两句诗形象地展现了庐山的多姿多彩和变幻无穷,也让我们感受到观察角度的重要性。

在生活中,我们对待事物也是如此,从不同的立场和角度去观察,会得到不同的结论和印象。

“不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”这是整首诗的精髓所在。

为什么不能认清庐山的真实面目呢?只是因为自己身处庐山之中啊!诗人在这里由庐山的形象引申到对人生哲理的思考。

我们在生活中,常常会被眼前的局部现象所迷惑,不能全面、客观地认识事物的本质。

这就如同我们身处某个环境或情境之中,由于自身的局限和主观偏见,很难对事物有一个清晰、准确的判断。

这首诗所蕴含的哲理具有广泛的适用性。

在人际交往中,我们有时会对他人产生误解或片面的看法,可能就是因为我们没有站在对方的角度去思考问题,没有全面了解事情的来龙去脉。

在对待社会现象时,我们也容易被表面的现象所影响,而忽视了背后深层次的原因和规律。

只有跳出自身的局限,以更广阔的视野和更客观的态度去审视,才能真正理解事物的本质。

从艺术手法上来看,这首诗语言简洁明快,没有华丽的辞藻,却能生动形象地表达出深刻的道理。

诗人通过对庐山景色的描绘,自然地引出哲理的思考,使诗歌既有生动的形象,又有深邃的内涵。

这种寓理于景的手法,让读者在欣赏美景的同时,也能受到启发和教育。

再从诗歌的结构上看,前两句写景,后两句抒情说理,过渡自然,层次分明。

写景为后面的说理做了铺垫,使得说理不显得突兀,而是水到渠成。

5、《古诗两首》教学设计

第一课时:题西林壁

【教学目标】

1、有感情地朗读并背诵、默写古诗。

2、体会诗人在庐山时,观察的地点和角度不同,所看到的景象也不一样。

3、理解诗句的意思,体会诗人的心境,能把读诗的感受与他人交流。

【教学重难点】

教学重点:理解诗句的意思,体会诗人的心境,

教学难点:体会诗中蕴含的人生哲理。

【教学准备】

查阅有关作者、写诗的时代等相关资料。

【教学过程】

(一)导入:

(师吟诵):横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

师:你们都知道老师吟诵的是哪首古诗吧?(题西林壁)今天,让我们随着诗人一起,到庐山去领略一下那神奇的自然风光。

请全班打开课本第22面,齐读古诗《题西林壁》。

(生读古诗,师板书课题)

师:这首古诗,同学们都会背了,但是你们知道它的含义吗?今天,我们就要用学过的方法,来学习这首古诗。

你们还记得我们学习古诗的步骤吗?

解诗题,知作者抓字眼,明诗意多诵读,悟诗情(二)学习古诗

1、解诗题,知作者

(1)师:请结合课文的注释,理解一下本诗题目的意思。

(书写在西林寺墙壁上的诗)

(2)师:谁知道苏轼的生平?(生交流苏轼的资料。

)(苏轼,字子瞻,好东坡居士,北宋著名文学家、书画家、是“唐宋八大家”之一,与其父苏洵、其弟苏辙被合称为“三苏”。

他一生坎坷,屡遭贬谪。

本文是苏轼在被贬途中经过庐山时写下的五首游记诗之一。

)

2、抓字眼,明诗意

(1)(师指名读古诗)其他同学一边听一边思考,你们从这首诗中读懂了什么。

(2)师:四人小组合作交流,你们从这句诗中读懂了什么?

(3)师:谁来说说你从这首诗中读懂了什么?(作者)横看成岭侧成峰:横着看,庐山是一条山岭,连绵不断;侧着看却仿佛变成了一座山峰。

(4)师:你们能用橡皮泥捏出苏轼描绘的这座山吗?

远近高低各(重读)不同:向远处、近处、高处、低处看,看到的庐山景色都不相同。

(5)师:从这两句诗中,你知道为什么庐山在苏轼的眼中,会有怎么多种变化吗?

(苏轼站在不同的地方,从不同的角度观察庐山)

(6)师:对,我们站在不同的角度,看到的景物是不同的。

假如你现在就面对着庐山,你能用“我站在___________看到__________”说一句话吗?

不识庐山真(重读)面目:(识:认清)“我”没有认清庐山的真面目(全景)。

只缘身在此山中:只因为我站在庐山中。

(7)师:这一句里有一个字很难写,谁知道呢?(“缘”字)让我们一起来书空一下笔画。

3、多诵读,悟诗情

多诵读:

(1)师:老师有一个问题:作者为什么要描写庐山?(作者喜爱庐山)作者从多个角度,细致地观察了庐山,简洁而生动地描绘了庐山的奇特景象,可见他对庐山的奇丽景色流连忘返。

你们说,你们能不能把作者那赞美之情用优美的嗓子朗读出来?好,现在让我们用自己喜爱的方式朗读这首古诗。

谁还记得读古诗的方法有几种?(齐诵、轮诵、唱诵、表演读、叠诵……)好,现在就请你们用自己喜爱的方式读这首古诗。

(2)四人小组表演

悟诗情

(1)师:刚才同学们非常有感情地朗读了《题西林壁》。

但老师有一个地方却怎么也不能理解:作者为什么说自己“不识庐山真面目”呢?他不是已经说庐山“横看成岭侧成峰”了吗?(学生讨论,全班交流)

(因为他所站的位置不同,横看成岭侧成峰是站在远处看的,而不识庐山真面目则是身在庐山时看的。

也就是人们常说的“当局者迷,旁观者清”。

所以我们要想对事情有一个全面地了解,就要多听一听其他人的意见。

)

(2)你认为怎样才能看清庐山的真面目呢?

(3)在生活中你有没有遇到过这样的情况吗?请举例说一说。

(三)总结

师:《题西林壁》这首古诗,不仅是对庐山雄奇壮观、千姿百态景象的赞美,更包含了“当局者迷,旁观者清”的人生哲理。

(四)作业

1、背诵、默写《题西林壁》。

2、跟家长说说你是怎么理解“不识庐山真面目,只缘身在此山中”这句诗的意思。

【板书设计】

题西林壁

宋苏轼

写在西林寺墙壁上的诗。

解诗题,知作者

抓字眼,明诗意

多诵读,悟诗情

要想了解全貌,就要走出山去,放眼看。