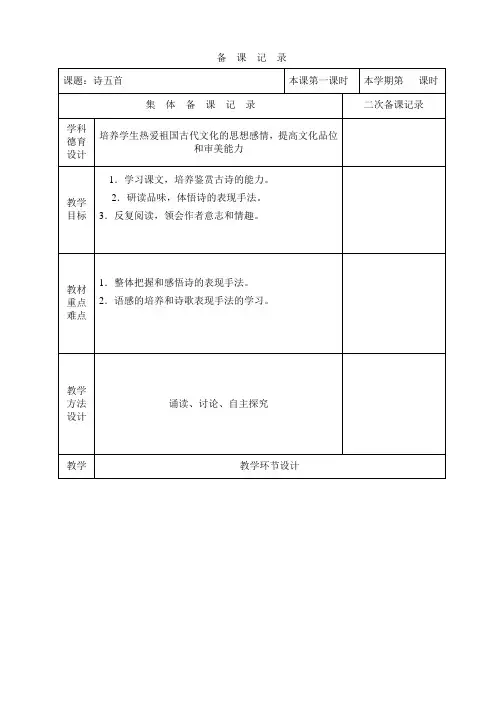

[《诗五首》备课笔记]备课笔记格式

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:14

13课唐诗五首笔记1. 作者简介。

2. 诗歌内容及赏析。

- 原文。

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

- 首联。

- 颔联。

- “树树皆秋色,山山唯落晖”,写远景。

每一棵树都染上秋天的色彩,重重山岭都披覆着落日的余光。

诗人从眼前所见,给我们勾勒出一幅秋之晚景图,意境开阔,给人一种萧瑟、孤寂之感。

- 颈联。

- “牧人驱犊返,猎马带禽归”,转而写人,写近景。

牧人驱赶着牛犊返回,猎人骑着马带着猎物归来。

这一景象充满了田园生活气息,但在诗人眼中,这些人都有自己的归宿,而自己却孤独地站在这里,与他们格格不入,更衬托出诗人的孤独。

- 尾联。

1. 作者简介。

2. 诗歌内容及赏析。

- 原文。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

- 首联。

- “昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”,从传说落笔。

传说仙人子安乘黄鹤过此,又说费祎登仙驾鹤于此。

仙人已去,只留下这座黄鹤楼,一种空寂、怅惘之感油然而生。

“空”字反复出现,强调了楼中空无一人的寂寥。

- 颔联。

- “黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,继续深化这种空寂的情感。

黄鹤一去不再回来,千百年来只有白云在空中飘荡。

“黄鹤”“白云”相对,一去不返与千载空悠形成强烈的时空对比,更突出了那种岁月悠悠、世事茫茫的感慨。

- 颈联。

- “晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”,笔锋一转,写登楼所见之实景。

在阳光照耀下,汉阳的树木清晰可见,鹦鹉洲上芳草繁茂。

这两句描绘出一幅明丽的画面,与前两联的空寂形成鲜明对比,也为下文的思乡之情做铺垫。

- 尾联。

- “日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”,日暮时分,江上烟波浩渺,诗人的思乡之情油然而生。

“愁”字点明主旨,这种愁绪是在前面的空寂、感慨的基础上产生的,既有对仙人的追念,对岁月流逝的感叹,也有对故乡的思念。

1. 创作背景。

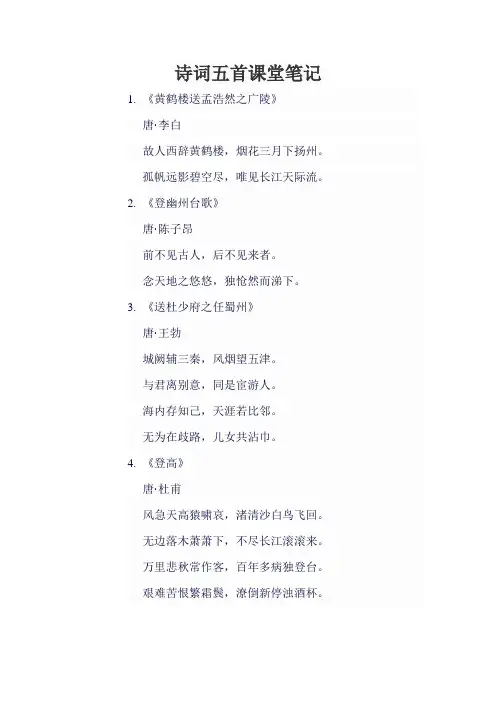

诗词五首课堂笔记1.《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

唐·李白

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

2.《登幽州台歌》

唐·陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

3.《送杜少府之任蜀州》

唐·王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

4.《登高》

唐·杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

5.《春望》

唐·杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

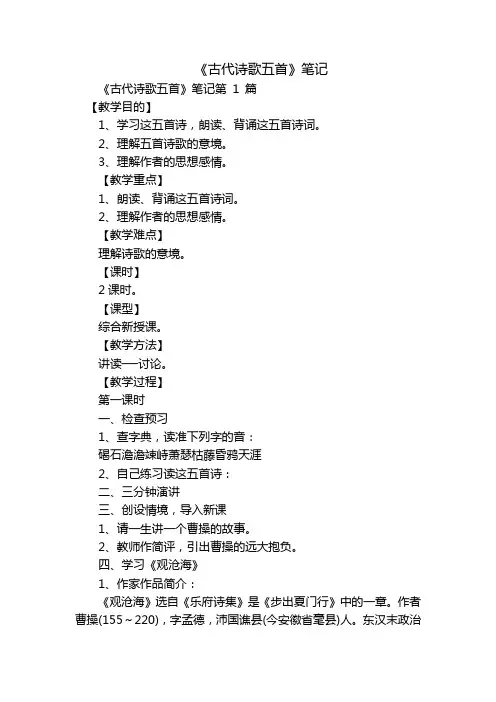

《古代诗歌五首》笔记《古代诗歌五首》笔记第1 篇【教学目的】1、学习这五首诗,朗读、背诵这五首诗词。

2、理解五首诗歌的意境。

3、理解作者的思想感情。

【教学重点】1、朗读、背诵这五首诗词。

2、理解作者的思想感情。

【教学难点】理解诗歌的意境。

【课时】2课时。

【课型】综合新授课。

【教学方法】讲读──讨论。

【教学过程】第一课时一、检查预习1、查字典,读准下列字的音:碣石澹澹竦峙萧瑟枯藤昏鸦天涯2、自己练习读这五首诗:二、三分钟演讲三、创设情境,导入新课1、请一生讲一个曹操的故事。

2、教师作简评,引出曹操的远大抱负。

四、学习《观沧海》1、作家作品简介:《观沧海》选自《乐府诗集》是《步出夏门行》中的一章。

作者曹操(155~220),字孟德,沛国谯县(今安徽省毫县)人。

东汉末政治家、军事家、诗人。

在镇压黄巾起义中,逐渐扩充军事力量。

建安元年(196年)迎献帝都许昌,用他的名义发号施令,先后削平吕布等割剧势力。

建安五年(200年)在官渡大败兵强地广的袁绍,此后逐渐统一了北方。

建安十二年(207年)东征乌桓,也取得了很大的胜利。

次年率军南下,被孙权、刘备的联军击败于赤壁。

后封魏王。

曹丕称帝,追尊他为武帝。

善诗歌,《步出复门行》《蒿里行》诸篇,用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟,慷慨悲凉。

对汉末人民的苦难生活也有所反映。

《观沧海》是曹操的名篇。

公元207年,曹操亲率大军北上.追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,登临碣石山。

他面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。

2、朗读诗歌指导:先范读再由学生试读。

3、指导学生评析诗句。

逐句分析,先由学生分析,再由教师归纳。

小结:写景的十句,前六句写的是实景,后四句写的是虚景。

这首诗借景抒情。

将眼前海上景色和自已的雄心壮志融合在一起,诗人以沧海自比,开阔的意境,雄浑的气势,也是诗人宽广的胸怀和豪迈的气魄的表现。

诗中洋溢着饱含的激情。

诗人勾画了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了开阔的胸襟,抒发了统一中国建功立业的抱负。

一、课文悟读李白的《渡荆门送别》一诗是一首描写祖国壮丽山河的诗篇。

诗中并无送友的离情别绪。

当时,年轻的诗人,怀着“仗剑去国,辞亲远游”的壮志,展望前程,自不免心情激动,祖国壮丽的山河,更增添了生活的光彩。

全诗一气直下,如大江奔流,格调轻快,意境高远,想像瑰丽。

中间两联,尤以颔联为佳,气象博大,气势飞腾。

“山随平野尽,江人大荒流”,形象地描绘了船过荆门山后长江两岸壮丽多姿的景色,反映了诗人的开阔胸怀和奋发进取的精神。

“月下飞天镜,云生结海楼”,以水中月明如圆镜,反衬江水的平静,以天上云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔,天空的高远,艺术效果十分强烈,历来被称为不朽的佳句。

结尾缘江水而生发遐想,在“故乡水”送行的深情祝愿中,化为对故乡的眷恋和对大好前程的憧憬。

这种奇想,言尽意远,韵致清扬。

刘禹锡的《秋词》是诗人被贬谪到朗州(今湖南常德一带)期间所写。

当时,尽管他政治失意,改革失败,失宠于皇帝,但并未因此而消沉,相反,他以昂扬的精神来迎接生活的厄运。

这首诗所歌颂的秋天,实际上是自己不甘心失败,对未来充满了希望的象征。

“在对秋景的赞美中,抒发了诗人宽广、豪迈的襟怀和积极向上的乐观精神。

”(刘亚玲等主编《中国历代诗歌鉴赏辞典》)你看,诗的起笔不凡,另创新意,使人耳目一新,精神为之一振,并为下文作了铺垫。

第三句描绘的是一幅天高云淡、白鹤飞徊的秋景图。

这是“胜春潮”的具体体现。

最后一句则是非常绝妙的联想,抬头看那排云而上的白鹤,诗人的诗情也随之飞上了蓝天。

想像奇特、合理,暗示出诗人的凌云壮志。

《赤壁》是杜牧的一首即物兴感的咏史诗。

在这首诗中,诗人借物感兴,借赤壁之战的遗物而发怀古幽情:铁戟未销,人事已非,感慨深沉,这种以小示大、抚今忆昔的手法,有牵一发而动全身之妙处。

诗的后两句尤其巧妙,它引用史实,却不拘泥史实,而是替它安上想像翅膀,创造出飞腾的意象来。

这两句议论,大胆假设,出语惊人,并从侧面落笔,以假使之辞言周瑜赤壁之战的胜利不过侥幸成功,来抒发自己空有才情而难逢良机的感慨。

八年级语文上册第24课《诗词五首》笔记

一、重点词语解释

1. 薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽

薄:迫近

永昼:漫长的白天

瑞脑:一种香料,俗称冰片

销:同“消”,这里是烧的意思

金兽:兽形的铜香炉

2. 佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透

重阳:阴历九月九日,民间有登高、饮菊花酒的风俗

玉枕:玉石做的枕头

纱厨:纱帐,夏天用来避蚊虫

凉:冷

3. 转朱阁,低绮户,照无眠

朱阁:朱红的楼阁

绮户:雕饰华美的门窗

无眠:无心睡眠的人,这里指思念的人

4. 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人

遥知:在遥远的地方猜想

茱萸:一种有浓烈香味的植物,传说重阳节插茱萸可以避灾,这里比喻兄弟团聚

5. 待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

我:菊花。

这里指菊花开放的时候趁天色晴朗,诗人折来欣赏。

杀:凋谢。

这里用拟人手法,比喻作者为报效国家,欲趁大好时机(指“我花开”)施展才干(“我花开后百花杀”)。

全诗充满豪情壮志。

八年级上册语文古诗五首课堂笔记一、原文。

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

二、字词解释。

1. 东皋(gāo):诗人隐居的地方。

2. 薄暮:傍晚。

薄,接近。

3. 徙倚(xǐ yǐ):徘徊,来回地走。

4. 犊(dú):小牛,这里指牛群。

5. 禽:鸟兽,这里指猎物。

6. 采薇:薇,是一种植物。

相传周武王灭商后,伯夷、叔齐不愿做周的臣子,在首阳山上采薇而食,最后饿死。

古时“采薇”代指隐居生活。

三、解析与赏析。

1. 首联“东皋薄暮望,徙倚欲何依”- 这两句就像一个孤独的人在傍晚的时候站在东皋这个地方张望。

“徙倚欲何依”特别能体现出诗人那种迷茫的状态,就好像他在找什么依靠,但是又找不到,在那里走来走去的,像个没头的苍蝇(这里是幽默的说法哈)。

他可能心里有很多想法,但是又不知道该往哪里去,这种感觉就很惆怅。

2. 颔联“树树皆秋色,山山唯落晖”- 这两句简直就是一幅秋天的画卷啊。

你看,每棵树都染上了秋天的颜色,漫山遍野都是落日的余晖。

诗人的观察力很厉害,他把秋天那种萧瑟的感觉写得特别到位。

树啊山啊,都在夕阳下显得有点落寞,就像他自己的心情一样,有一种淡淡的忧伤。

这景色虽然美,但是美得有点凄凉。

3. 颈联“牧人驱犊返,猎马带禽归”- 这里写了傍晚时分,牧人赶着牛群回家,猎人骑着马带着猎物回来。

这是很平常的乡村生活场景,但是在诗人眼里,这些人都有自己的归宿。

牧人有牛群相伴,猎人有猎物收获,他们都能回到自己的家,而诗人自己却还在那里迷茫,和这些人形成了鲜明的对比,更加衬托出诗人的孤独。

4. 尾联“相顾无相识,长歌怀采薇”- 诗人看看周围,发现没有一个认识的人。

他觉得自己很孤单,就像个外人一样。

然后他就唱起歌来怀念伯夷、叔齐那种采薇的隐居生活。

这说明诗人可能对现实有点失望,想要像古人那样过一种与世无争的隐居生活,来逃避自己内心的孤独和迷茫。

一、原文。

诗词五首八年级上册课堂笔记以下是《诗词五首》的课堂笔记,供您参考:一、重点词语解释:1. 采菊东篱下,悠然见南山。

采菊:采撷菊花。

见:看到。

悠然:悠闲自在的样子。

2. 结庐在人境,而无车马喧。

结庐:建造房舍。

喧:声音杂乱。

3. 策扶老以流憩,时矫首而遐观。

策:拄着。

流憩:到处走动、休息。

时:有时。

矫首:抬头。

遐观:远望。

4. 景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

景:日光。

翳翳:昏暗的样子。

入:落山。

抚:抚摸。

盘桓:徘徊不进的样子。

5. 怀良辰以孤往,或植杖而耘籽。

良辰:好的时光。

孤往:一个人前往。

或:有时。

植杖:把手杖插在田边。

耘籽:给田地除草培土。

6. 临清流而赋诗。

临:面对着。

7. 聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑?聊:姑且、暂时。

化:自然界的运转和变化。

归尽:至死方休。

奚疑:有什么可疑虑的呢?奚,哪里。

8. 富贵非吾愿,帝乡不可期。

帝乡:天帝居住的地方,也指神仙居住的地方,后来多用来指理想的境界或美好的地方。

期:期望、期求、希望。

9. 怀良辰以孤往,或植杖而耘籽。

良辰:好的时光、好天气、好时机等。

这里指好的时机或时间。

10. 或命巾车,或棹孤舟。

或:有时、或者、或许等。

这里指有时或偶尔的意思。

11. 既窈窕以寻壑,亦崎岖而经邱。

窈窕:幽深的样子,这里指曲折幽深的山谷或水沟等地方。

12. 木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

向荣:繁荣茂盛的样子。

涓涓:细水流动的样子,这里形容泉水流淌的样子。

13. 善万物之得时,感吾生之行休。

得时:得天时、得地利、得人和等意思,这里指顺应自然规律和时机等意思。

行休:行将结束、即将结束的意思,这里指自己的生命即将结束的意思。

14. 已矣乎!寓形宇内复几时?曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期。

怀良辰以孤往,或植杖而耘籽。

聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑?已矣乎!感叹词,表示完了或无可奈何的意思。

寓形宇内:寄身于天地之间或人世间等意思。

曷不委心任去留:(为什么)不随心所欲地听凭自然地生死存亡而不强求生或死呢?胡为乎遑遑欲何之:(为什么)还惶恐不安地想要到什么地方去呢?曷不委心任去留和胡为乎遑遑欲何之都是反问句,表示反问或质问的语气,委心任去留和遑遑欲何之都是宾语前置句(倒装句),即“曷不委心任去留(之)”,“胡为乎遑遑欲何(之)之”。

七下《古代诗歌五首》笔记1. 原文。

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

2. 字词注释。

- 幽州台:即黄金台,又称蓟北楼,故址在今北京市大兴区,是燕昭王为招纳天下贤士而建。

- 前:过去。

- 古人:古代那些能够礼贤下士的圣君。

- 后:未来。

- 来者:后世那些重视人才的贤明君主。

- 念:想到。

- 悠悠:形容时间的久远和空间的广大。

- 怆(chuàng)然:悲伤的样子。

- 涕:古时指眼泪。

3. 解析与赏析。

- 这首诗就短短四句,但是那感觉就像陈子昂站在幽州台上,突然被一种巨大的孤独感给包围了。

他往前面看,那些贤明的君主是看不到喽,往后瞅呢,也不知道啥时候能再有重视人才的君主出现。

就这么想着,再看看这天地啊,又大又空,时间好像没个尽头,自己孤零零地站在这儿,心里那股子悲伤啊,就忍不住了,眼泪“哗”地就下来了。

这诗虽然简单,可那种怀才不遇的孤独和悲哀,就像小锤子一样,一下一下敲在读者心上呢。

1. 原文。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

2. 字词注释。

- 岱宗:泰山亦名岱山或岱岳,在今山东省泰安市城北。

古代以泰山为五岳之首,诸山所宗,故又称“岱宗”。

- 夫(fú):句首发语词,无实在意义,强调疑问语气。

- 齐鲁:古代齐鲁两国以泰山为界,齐国在泰山北,鲁国在泰山南。

后泛指山东地区。

- 青未了:指郁郁苍苍的山色无边无际,浩茫浑涵,难以尽言。

- 造化:大自然。

- 钟:聚集。

- 神秀:天地之灵气,神奇秀美。

- 阴阳:这里指山北山南。

山北为阴,山南为阳。

- 割:分。

夸张的说法。

此句是说泰山很高,在同一时间,山南山北判若早晨和晚上。

- 荡胸:心胸摇荡。

- 曾(céng)云:层层云。

曾,通“层”。

- 决眦(zì):眼角(几乎)要裂开。

这是由于极力张大眼睛远望归鸟入山所致。

眦,眼角。

- 会当:终当,定要。

21古代诗歌五首课堂笔记1. 原文。

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

2. 字词解析。

- “幽州台”:即黄金台,又称蓟北楼,是燕昭王为招纳天下贤士而建。

- “古人”:指古代那些能够礼贤下士的贤明君主。

- “来者”:指后世那些重视人才的贤君。

3. 解析与赏析。

你看陈子昂站在幽州台上,那感觉就像是穿越到了一个空无一人的时空隧道里。

往前看呢,那些贤明的君主早就没影了,往后瞧,也看不到未来可能出现的明君。

他就这么孤零零地站在天地之间,这天地可大了去了,无边无际的。

这时候他心里就特别难受,孤独得不行,忍不住就“呜呜呜”地哭了起来。

这首诗就短短四句,却把那种怀才不遇的孤独感和对时空永恒、人生短暂的感慨表现得超级强烈。

就像一个人在茫茫宇宙中大喊:“我好孤单,我好委屈啊!”1. 原文。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

2. 字词解析。

- “岱宗”:泰山的别称,因为它在五岳中居首,被尊为岱宗。

- “齐鲁”:春秋时的两个诸侯国,在今山东一带。

泰山北为齐,泰山南为鲁。

- “造化”:大自然。

- “钟”:聚集。

- “阴阳”:山北为阴,山南为阳。

3. 解析与赏析。

杜甫写泰山,那可真是把泰山夸上了天。

他一开头就问:“泰山啊,你到底是啥样的呢?”然后自己回答说,齐鲁大地都被泰山的青色覆盖着呢。

你想啊,这泰山得多雄伟,在这么大一片地方都能看到它的青色。

接着说大自然把神奇和秀丽都集中在泰山身上了,山的南北两面就像被一把大刀切开一样,一面是明亮的白天,一面是昏暗的早晨或者傍晚。

再看那山上的云啊,一层一层的,就像在自己胸口飘荡似的,眼睛睁得大大的,都要把那归巢的鸟儿看进眼睛里去了。

最后杜甫还放了个大招,说我总有一天要登上泰山的顶峰,到时候看其他的山都像小土堆一样。

这就像一个小粉丝对着自己的偶像大喊:“你是最棒的,我一定要站到你身边,到时候看别人都不如你。

”这首诗把泰山的雄伟高大写得特别生动,也表现出杜甫年轻时候的那种雄心壮志。

古代诗歌5首的课堂笔记1. 原文。

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

2. 字词解析。

- “碣石”:山名,在今河北省昌黎县北。

- “澹澹”:水波摇动的样子。

可以想象一下,就像你在一个大湖边,风吹过,水面泛起层层涟漪那种波动的感觉。

- “竦峙”:高高地挺立。

山岛高高地立在那里,就像一个个威严的巨人站在沧海之中。

3. 赏析。

- 这首诗开篇就点明地点“东临碣石,以观沧海”,简单直接,就像我们出去旅游,到了一个景点,然后开始看风景一样。

- 接着描写沧海的景象,先写海水波动“水何澹澹”,再写山岛“山岛竦峙”,这一静一动,画面感就出来了。

然后看岛上“树木丛生,百草丰茂”,这是多么生机勃勃的景象啊。

可是突然“秋风萧瑟,洪波涌起”,秋风一吹,大海就波涛汹涌了,这种变化就像电影里的情节突然转折一样,很有冲击力。

- 最牛的是后面“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”,诗人的想象力简直爆棚。

他把日月星辰的运行都想象成是从大海里出来的,这大海得有多浩瀚啊,感觉曹操眼中的大海就像一个超级大的母体,孕育着宇宙万物。

1. 原文。

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

2. 字词解析。

- “左迁”:降职。

古代人可倒霉,降职就叫左迁,升职就叫右迁,这和咱们现在的观念可不一样。

- “龙标”:这里指王昌龄,古人常用官职或者任官之地的州县名来称呼一个人。

- “子规”:就是杜鹃鸟,这种鸟的叫声听起来有点凄惨,就像在哭诉一样。

3. 赏析。

- 诗的开头“杨花落尽子规啼”,这场景就很凄凉。

杨花飘落完了,子规鸟在那里叫着,给人一种暮春的衰败感。

而且这个时候李白听到王昌龄被贬官到龙标去了,“闻道龙标过五溪”,龙标那个地方还很偏远,要过五溪呢,这说明王昌龄的处境很不好。

- 然后李白就发挥他的浪漫主义了,“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”。

八年级上册语文唐诗五首课堂笔记王绩这大哥呀,感觉心情不太美丽。

诗一开头就说“东皋薄暮望”,傍晚站在那东皋瞅啊瞅的,心里估计正郁闷着呢。

“徙倚欲何依”,走来走去不知道依靠啥,迷茫得很呐!接下来“树树皆秋色,山山唯落晖”,每棵树都是秋天的颜色,每座山都披着落日的余晖,这景儿虽然美,但他心里估计还是空落落的。

最后“牧人驱犊返,猎马带禽归”,别人都赶着牛羊回家,骑着马带着猎物归来,可他自己呢?“相顾无相识,长歌怀采薇”,瞅瞅四周,一个熟人没有,只能唱唱歌怀念古代的隐士啦。

崔颢写的这黄鹤楼可有名啦!开头“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”,传说中的仙人早就骑着黄鹤飞走了,就剩下这黄鹤楼在这儿。

“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,黄鹤飞走就不回来啦,这白云飘了千百年还在那晃悠。

接下来“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”,大晴天的,汉阳那边的树看得清清楚楚,鹦鹉洲上的草长得可茂盛啦。

最后“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”,傍晚啦,我的家到底在哪边呢?江上这烟雾蒙蒙的,愁得我哟!王维大哥被派出去出差,“单车欲问边,属国过居延”,就自己一辆车去边疆,经过了居延。

“征蓬出汉塞,归雁入胡天”,感觉自己就像那飘飞的蓬草,离开汉家的边塞,连大雁都飞回北方啦,自己还在外边飘着。

“大漠孤烟直,长河落日圆”,这两句可牛啦!沙漠里那烟直直地往上冒,黄河边的落日又大又圆,景色美是美,可他心里估计想着赶紧完成任务回家呢。

“萧关逢候骑,都护在燕然”,在萧关碰到个侦察兵,才知道都护还在燕然山打仗呢。

李白这哥们儿离开家乡啦,“渡远荆门外,来从楚国游”,出远门到荆门之外,要去楚国溜达溜达。

“山随平野尽,江入大荒流”,山慢慢没了,眼前是一片广阔的平原,长江奔腾着流入广阔的原野,这气势!“月下飞天镜,云生结海楼”,晚上月亮倒映在水中像个镜子,云彩变幻出像海市蜃楼一样的美景。

最后“仍怜故乡水,万里送行舟”,还是舍不得家乡的水啊,它们跑了这么远来送我这小船。

七年级下册古代诗歌五首课堂笔记一、哎呀,这可太有感觉了。

陈子昂站在那幽州台上,心里得多孤独啊!“前不见古人,后不见来者。

”就好像他被孤零零地扔在了一个时空的夹缝里。

我就想啊,这就像我在一个空荡荡的大操场上,周围一个人都没有,只能自己和自己的影子作伴。

“念天地之悠悠,独怆然而涕下。

”天地那么大,时间那么长,可他却那么渺小又孤独,这时候不哭才怪呢!这诗让我深深感受到了那种从心底冒出来的孤独和失落,就像一只掉队的大雁,找不到自己的队伍。

二、杜甫的那可不得了。

“岱宗夫如何?齐鲁青未了。

”他一开口就像在问我们,泰山到底啥样啊?这就把我们的好奇心勾起来了。

你看,他把泰山描写得多壮观,“造化钟神秀,阴阳割昏晓。

”感觉大自然把所有的神奇秀丽都给了泰山,那山高得就像一把大刀,把白天和黑夜都给劈开了。

我仿佛看到杜甫站在山脚下,仰着头,眼睛里全是惊叹。

我要是站在那儿,估计嘴都合不上了,这山也太震撼了。

这诗就像一幅巨大的山水画,展现在我们眼前,每一笔都充满了力量。

三、王安石的可有点酷。

“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

”哇塞,那么高的塔,听说在上面能看到太阳升起呢。

他站在那塔上,肯定觉得自己离天空很近。

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

”这就像他在告诉我们,只要自己站得高,那些乱七八糟的东西就影响不了自己。

我就想啊,这就好比我们在学习上,只要自己知识储备够多,就不怕那些难题的“浮云”遮住我们的视线。

这诗给人一种充满自信、勇往直前的感觉,像一个勇士站在高峰上向世界宣告自己的无畏。

四、陆游的可真是充满了生活气息。

“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

”你看,农民伯伯多热情啊,家里虽然酒有点浑,但是丰收了,鸡肉猪肉可不少,一定要把客人留下来好好招待。

这就像我们去亲戚家,他们拿出最好的东西来招待我们一样,心里暖乎乎的。

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

”这可太妙了,在山里走着走着好像没路了,结果突然又出现一个村子。

这就像我们在生活中遇到困难,以为过不去了,可突然就有了转机。

八上古诗五首课堂笔记1. 《使至塞上》:唐代诗人王维在奉命赴边疆慰问将士时所作的一首诗。

诗中描绘了边疆壮丽的风景和将士们英勇奋战的场面,表达了诗人对祖国边疆的热爱和对将士们的崇敬之情。

2. 《渡荆门送别》:唐代诗人李白在出蜀途中所作的一首诗。

诗中描绘了长江两岸的壮丽景色,表达了诗人对故乡的思念之情和对未来的憧憬。

3. 《游山西村》:南宋诗人陆游在游览山西村时所作的一首诗。

诗中描绘了山西村的自然风光和人情风俗,表达了诗人对田园生活的热爱和对人民的深厚感情。

4. 《过故人庄》:唐代诗人孟浩然在拜访故人庄时所作的一首诗。

诗中描绘了故人庄的美丽风光和淳朴人情,表达了诗人对故友的思念之情和对田园生活的向往。

5. 《题破山寺后禅院》:唐代诗人常建在游览破山寺后禅院时所作的一首诗。

诗中描绘了禅院的幽静环境和僧侣们的修行生活,表达了诗人对禅宗哲理的领悟和对人生境界的追求。

诗歌欣赏1. 《使至塞上》:开篇两句“单车欲问边,属国过居延”,点明了此行的目的和路途的遥远。

诗人以简练的语言描绘了边疆的辽阔和荒凉,同时也暗示了此行的艰辛和危险。

接下来的两句“征蓬出汉塞,归雁入胡天”,通过对征蓬和归雁的描绘,表达了诗人内心的孤独和无奈。

最后两句“大漠孤烟直,长河落日圆”,以壮丽的景象收束全诗,表达了诗人对祖国边疆的热爱和崇敬之情。

2. 《渡荆门送别》:开篇两句“渡远荆门外,来从楚国游”,点明了诗人此行的目的和路途的遥远。

接下来的两句“山随平野尽,江入大荒流”,通过对山川景色的描绘,表达了诗人内心的豪情壮志。

最后两句“月下飞天镜,云生结海楼”,以壮丽的景象收束全诗,表达了诗人对故乡的思念之情和对未来的憧憬。

3. 《游山西村》:开篇两句“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”,通过对农家生活的描绘,表达了诗人对田园生活的热爱和对人民的深厚感情。

接下来的两句“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,通过对山川景色的描绘,表达了诗人内心的豁达和乐观。

《古代诗歌五首》课文笔记上学那会,学到《古代诗歌五首》,可真是让我又爱又恨。

这五首诗就像五个性格各异的古人,在我脑海里蹦跶,留下了深深的印记。

先来说说《登幽州台歌》吧。

“前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!”陈子昂这老兄站在幽州台上,那孤独劲儿,我感觉就像我小时候自己在家,爸妈都出去上班了,周围一个说话的人都没有。

他往前看,看不到古代那些贤明的君主;往后看,也看不到未来的英才。

天地那么大,悠悠无尽头,就他自己在那,心里的苦闷没地儿说,眼泪哗哗地就下来了。

我当时就在想,这得是多难受才能哭成这样啊!老师在讲台上说这体现了诗人怀才不遇的悲愤,我心里直嘀咕,怀才不遇得多倒霉呀。

还有《望岳》,“岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

”杜甫写泰山可真是写绝了!我虽然没亲眼见过泰山,但读他这首诗,感觉泰山就在眼前。

那绵延的青色,一直铺到天边,好像永远没有尽头。

大自然好像特别偏爱泰山,把神奇秀丽的景色都给了它,山南山北就像被一刀切开,一边亮一边暗。

山上的云气升腾,让人胸口都跟着激荡起来,我都能想象出诗人瞪大眼睛使劲看归巢的鸟儿,眼珠子都快瞪出来的样子。

最后那句“会当凌绝顶,一览众山小”,简直太有气势了!就好像在说,等我爬到山顶,其他的山都得在我脚下低头。

我每次遇到困难想要放弃的时候,就会想起这句诗,给自己打打气。

《登飞来峰》也很有意思,“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

”王安石站在飞来峰的高塔上,听说鸡叫的时候就能看到日出。

我就想啊,那得多早起床才能看到这景色,估计他为了看日出,天不亮就爬上去了。

他说不害怕浮云遮住视线,因为自己站在最高层。

这让我想起我有一次爬山,好不容易爬到半山腰,云雾缭绕的,啥都看不清,我当时就有点灰心。

可后来咬咬牙继续爬,到了山顶,云开雾散,那景色美极了。

原来只有站得高,才能看得远,那些挡住视线的东西也就不算啥了。

《诗词五首》备课笔记《诗词五首》备课笔记一、课文悟读将这五首诗词的作者们与他们的这些作品的内容联系起来,恰好组成了一幅封建社会知识分子体现儒家思想的轨迹图。

或者可以说,这五首诗词成了解读儒家某种思想的极好的文本。

我国封建社会的文人,他们无不受到孔盂之道的影响,儒家思想的一个重要方面是主张积极人世,积极人世是儒家思想的精髓。

孔子主张“天下有道则见,无道则隐”(《论语·泰伯》),孟子则将这一观点发展为“穷则独善其身,达则兼善天下”(《孟子·滕文公下》)。

而人世的主要方式就是从政,谓之“学而优则仕”、“治国平天下”。

如果实在无法入仕,则就“独善其身”,退而归隐,洁身自好,等“有道”时再出来从政。

这都被认为是一种积极的人生态度。

正因如此,古时的不少隐士,都将归隐作为入仕的一种手段,或者说是一种曲线从政的把戏而已。

陶渊明、孟浩然、李白都隐居过,之后又都出来做过官,这就是一个明证,只不过情况又有所不同罢了。

试看:孟浩然,早年隐居襄阳鹿门山,后游长安,应进士举不第。

后不甘寂寞,极想人仕,苦于无人引见,于是也不大顾自己的身份,给位居相位的张九龄写了《望洞庭湖赠张丞相》,以求张丞相的赏识和录用,这不是儒家积极人世思想所起的作用吗?李白,于开元十二年辞亲远游,后西入长安,虽被贺知章惊为“谪仙人”,但仍求仕无成,东归,与孔巢父等同隐于租徕山,时号为“竹溪六逸”。

隐居而有了名气,被“召征入京”,供奉翰林,实现了入仕之愿。

当然,这首《行路难》有人说写于开元十八或十九年(730或731)初入长安,困顿而归时(郁贤浩主编《李白大辞典》广西教育出版社),有说写于天宝三载(744)李白离开长安时(《唐诗鉴赏辞典》上海辞书出版社)。

但诗中表现出李白遇挫而进取心不失的态度是极明显的。

陶渊明,出生于官宦之家,青年时代就怀着建功立业的壮志,再加上贫困生活的逼迫,曾数次出仕,又数次归隐,于40岁那年便设计离开官场,此后一直过着“独善其身”的生活。

《杜甫律诗五首》备课笔记_模板郑逸农一、课文悟读《客至》《客至》之所以写得这么欢快无比,是因为“喜崔明府相过”。

所以诗一开始就描写了浣花溪畔春意盎然的景象以及可爱的白鸥天天飞来的欢乐氛围。

但也可以这样理解:平日无客,少有人迹,屋舍南北都是春水,所以整日所见只有白鸥。

于是颔联顺理成章地写到了花径不扫,蓬门未开。

颈联不写宾主之间的寒暄与叙旧,可见两人关系的亲密。

写自己餐桌上的接待物,实话实说,没有虚文俗套,可见宾主之随和。

尾联却忽转别意,写自己想邀邻翁过来喝酒。

前借白鸥引客,后让邻翁陪客,构思可谓绝妙;不写餐桌上畅饮的热烈情景,而留着让读者去想像,去补充,去回味。

《旅夜书怀》《旅夜书怀》写于作者颠沛流离的途中,且是夜里,心情可想而知是孤独伤感的。

本诗的景物描写与个人情感的抒发特别融和。

首联中的“细”“微”等字,与“官应老病休”中作者的孤单身影相应。

“危”“独”二字暗示了自己在乱世中的凄凉孤独,与“飘飘”“天地一沙鸥”相呼应,情景交融,浑然一体。

同时,“星垂平野阔”,不仅展现了星空低垂下大自然的广阔浩渺,还让人联想到星空低垂下被压得喘不过气来正为生活而奔波的作者的孤单身影;“月涌大江流”,不仅展现了长江奔腾雄浑的气势,还让人联想到作者身影的渺小。

《咏怀古迹(其三)》《咏怀古迹(其三)》题为咏怀,可里面似乎只写了王昭君的怨恨,并无作者个人的咏怀。

但联系.写作背景就可以知道,作者曾在十年前因上疏救宰相房珀触怒唐肃宗而受排挤,被贬为华州司功。

所以作者在咏叹王昭君不幸的同时也在感慨自己的不幸,在表达王昭君千载之怨的同时也在暗中表达自己的深沉怨恨。

《阁夜》《阁夜》作于一个大雪初霁的寒夜。

旅居在夔州西阁的诗人,寒宵辗转,从霜雪之夜的所见所闻,联想到了国家的动乱、百姓的痛苦,以及自己的贫病飘零,于是写下了此诗。

诗中星河的摇动暗寓着社会的动荡。

在这动荡不安的环境中,诗人回家无期,乡书不至,不胜“催短景”之悲,于是聊作宽解之词。

[《诗五首》备课笔记]备课笔记格式

一、课文悟读

江山代有才人出,各领风骚数百年。

本课的五首诗歌是以时间为序排列的,时代不同,作者不同,风格也迥异。

放到诗歌发展史的长河中看,应是春兰秋菊,各有所长。

或者换个角度看,清代诗人赵翼的《论诗》,恰好是对中国古代诗歌的精彩总结。

从《诗经》的关关雎鸠,到曹操的对酒当歌;从《古诗十九首》的青青园中葵,到《孔雀东南飞》的纤纤作细步,诗歌一刻也没有停止它前进的脚步。

源远流长的中国古典诗歌到了唐宋时期,发展到了一个全面繁荣的阶段,整个诗坛出现了前所未有的百花齐放、万紫千红的局面。

这一时期真是群星灿烂,辉煌无比。

不废江河万古流的初唐四杰自不必多言。

王维是唐朝山水诗派的杰出代表,前期也写过些关于游侠、边塞的诗篇。

他的诗歌或以素描见长,或以刻画见工,充分显示了他善于描写自然景物的艺术才能。

后人评价他诗中有画。

浪漫主义诗歌的最高成绩不能不推李白。

他说自己的诗是兴酣笔落摇五岳,诗成啸傲凌沧州,杜甫称赞其诗也说:笔落惊风雨,诗成泣鬼神。

他敢说燕山雪花大如席,他敢写飞流直下三千尺;忧愁时他会抽刀断水,高兴时他会仰天长笑。

他的感情表达没有丝毫的掩抑收敛,相反却是喷薄而出,一泻千里。

他毫不掩盖他对功名事业的向往,同时又无法接受那些取得富贵利禄的附加条件。

他热爱人世美好的事物,而对不合理的现象毫无顾忌地投之以轻蔑。

杜甫生活在唐朝由盛转衰的过渡时期,亲历了安史之乱的全过程。

残酷的战争、苦难的环境反而使人敢于直面惨淡的人生,坚决地站出来,为国家的安危、为人民的哀乐而歌唱。

在我国诗坛上,杜诗的认识作用、借鉴作用、教育作用和美感作用是别的诗歌难以企及的。

这大概就是后人尊之为诗圣、将其作品尊为诗史的理由吧。

到了宋代,有人以才学为诗、以议论为诗,这又拓展了诗歌的内容。

王安石的《登飞来峰》就是这方面的代表。

与之相似的还有苏轼的《题西林壁》:横看成岭侧成峰,远近高低各不

同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

都是由自然而写社会,由写景而寓理。

与唐诗相比,实各有利弊,故宋诗非能胜于唐诗,仅异于唐诗而已。

再说远一点,时代推进到了五四时期,新诗出现,诗歌从形式到内容都发生了根本的变化。

这都是不以人的意志为转移的。

我们向往唐朝诗歌的鼎盛,但毕竟风光不再。

所以还是赵翼说得好:江山代有才人出,各领风骚数百年。

二、亮点探究

1.王维的《使至塞上》中大漠孤烟直,长河落日圆一句,写诗人进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光,画面开阔,意境雄浑,被王国维称之为千古壮观的名句。

《红楼梦》的第四十八回里说:‘大漠孤烟直,长河落日圆’。

想来烟如何直?日自然是圆的。

这‘直’字似无理,‘圆’字似太俗。

合上书一想,倒像是见了这景的。

要说再找两个字换这两个,竟再也找不出两个字来。

闭上眼睛想像一下这幅画面,然后再描绘出来。

探究学习:大漠的大写边疆沙漠,浩瀚无边;边塞荒凉,没有什么奇观异景,烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外醒目,因此称作孤烟,孤是写其景物的单调;沙漠

上没有山峦树木,那横贯其间的黄河,惟有长字才能表达出给人的视觉印象;落日,又加上圆字,给人亲切温暖而又苍茫的感觉。

一长一直又一圆,似几何图形一样展现在天地间,大气浩瀚又沉寂苍凉,诗人把自己的孤寂情绪巧妙地融化在对广阔的自然景色的描绘中。

2.诗中没有单纯的写景,总是寓情于景情景交融。

联系《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的写作背景思考一下,李白在诗的开头写景为什么选取杨花子规来写?

探究学习:

写杨花且落尽是先点时令,这样的暮春在古诗中是一个花与泪同落的季候,这就奠定了全诗伤感的基调。

杨花漂泊无定,暗写王昌龄被贬荒僻之地给人的飘零流落之感;子规即杜鹃,在我国古典诗词中,它总悲哀凄惨地啼叫着。

因此,可以说,诗中开头一句的写景,不着悲痛之语,而悲痛之意自现。

3.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的第三句是抒情,试分析,作者为什么把愁心寄与明月?

探究学习:

这一句的含义丰厚,须细细品味。

作者说自己心中充满了愁思,无可告诉,无人理解,只有将这种愁心托之于明月;人隔两地,难以相从,而月照中天,千里可共,自己和朋友都可看见她,也只有依靠她才能将愁心寄与,别无他法。

4.诗中常使用反衬手法,即以甲物之是来衬乙物之非。

杜甫的《春望》开头两句就使用了这一手法,请分析。

探究学习:

国是指都城,即长安是政治、经济、文化的中心,其繁华热闹可以想见。

但是,目前的长安,惟有山河存在,这不就意味着过去的繁华都城已被叛军糟蹋殆尽,剩下的只有山山水水了吗?春天来了,城里到处都是草木深,不就意味着人烟稀少才让草木丛生吗?

5.王安石的《登飞来峰》的最后两句不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层,议论的是自然现

象,但分析诗歌要知人论世。

先找资料了解一下王安石的生平和北宋社会韵历史背景,再琢磨一下,看能不能深入地解析这两句。

探究学习:

这两句写的是自然现象,实际指的却是社会现象。

王安石在宋神宗时做了宰相,进行变法,任凭旧党怎么反对,他始终坚决贯彻执行新法,毫不动摇。

不畏浮云遮望眼正是这种战斗精神的真实写照。

王安石之所以能够经得起狂风恶浪的冲击,是由于他在政治上能高瞻远瞩,看清了社会发展趋势,坚信变法能改变北宋积贫积弱的局面,巩固国家政权。

所谓只缘身在最高层的内在含义,实际上就是指此。

三、选题设计

1.王维的《使至塞上》据记载作于开元二十五年(公元737年),但并没有说月日年,能从诗中看出写的是哪个季节吗?

研究指向:

由归雁入胡天可以看出。

2.李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的末句随君直到夜郎西中夜郎一词,有两种解释:一与成语夜郎自大的夜郎意同,意即地名,在今贵州省西部桐梓县,古称夜郎国;一是指湖南省沅陵的夜郎县。

细读课文,分析一下哪种解释更合理。

研究指向:

据上句中,五溪在今湖南省西部,可知,这里夜郎即指湖南省沅陵的夜郎县。

3.杜甫的《春望》中感时花溅泪,恨别鸟惊心两句,课本注解为:这是拟人写法,意思是由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因世间的离别而惊心。

还有一种通行的解释是:因为感伤时事,所以看到花开反而黯然下泪;因为久别家乡,所以一听鸟鸣反而倍觉心惊。

两种解释虽有区别,但精神是相通的。

体会一下作者的感情,说说你的理解。

研究指向:

两种解释,是触景生情,一是移情于物,并无本质区别。

四、备教卡片

●卡片①

明月照积雪、大江流日夜、澄江静如练、山气日夕佳、落日照大旗、中天悬明月、大漠孤烟直,长河落日圆,此等境界千古壮观。

求之于词,唯纳兰容若塞上之作,如《长相思》之深夜千帐灯,《如梦令》之万帐穹庐人醉,星影摇摇欲坠差近之。

(摘自王国维《人间词话四十四》)

●卡片②

昌龄,字少伯,江宁人。

第进士,补秘书郎。

又中宏辞,迁汜水尉。

不护细行,贬龙标尉。

以乱世还乡,为刺史闾秋晓所杀。

张镐按军河南,兵大集,将戮之,辞曰:有亲,乞贷余命。

镐曰:王昌龄之亲,欲与谁养?晓默然。

昌龄工诗,绪密而思清。

时谓王江宁云。

(《新唐书文艺下》)

由此可见,王昌龄被贬纯属莫须有,他在《芙蓉楼送辛渐》中也明确地表达了自己坦白的胸怀:寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

●卡片③

味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

(摘自苏轼《东坡志林》)

●卡片④

以月寄情的句子

谢庄《月赋》美人迈兮音尘缺,隔千里兮共明月。

曹植《杂诗》愿为南流景,驰光见我君。

张若虚《春江花月夜》此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

●卡片⑤

山河在,明无余物矣;草木深,明无人矣。

(宋司马光《续诗话》)

南宋姜夔的《扬州慢》中的过春风十里,尽荠麦青青。

二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。

与此同。

●卡片⑥

赵翼《论诗(五首)》的其他四首

其一

满眼生机转化钧,

天工人巧日争新。

预支五百年新意,

到了千年又觉陈。

其三

只眼须凭自主张,纷纷艺苑漫雌黄。

矮人看戏何曾见,都是随人说短长。

其四

少时学语苦难圆,只道工夫半未全。

到老始知非力取,三分人事七分天。

其五

诗解穷人我未空,想因诗尚不曾工。

熊鱼自笑贪心甚,

既要工诗又怕穷。

摘自《中学语文教学通讯》感谢您的阅读!。