北京城市规划献言_吴良镛

- 格式:pdf

- 大小:118.42 KB

- 文档页数:2

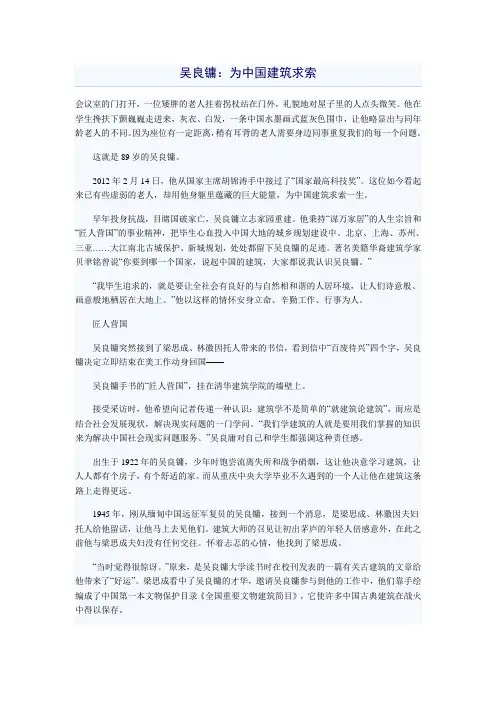

会议室的门打开,一位矮胖的老人拄着拐杖站在门外,礼貌地对屋子里的人点头微笑。

他在学生搀扶下颤巍巍走进来,灰衣、白发,一条中国水墨画式蓝灰色围巾,让他略显出与同年龄老人的不同。

因为座位有一定距离,稍有耳背的老人需要身边同事重复我们的每一个问题。

这就是89岁的吴良镛。

2012年2月14日,他从国家主席胡锦涛手中接过了“国家最高科技奖”。

这位如今看起来已有些虚弱的老人,却用他身躯里蕴藏的巨大能量,为中国建筑求索一生。

早年投身抗战,目睹国破家亡,吴良镛立志家园重建。

他秉持“谋万家居”的人生宗旨和“匠人营国”的事业精神,把毕生心血投入中国大地的城乡规划建设中。

北京、上海、苏州、三亚……大江南北古城保护、新城规划,处处都留下吴良镛的足迹。

著名美籍华裔建筑学家贝聿铭曾说“你要到哪一个国家,说起中国的建筑,大家都说我认识吴良镛。

”“我毕生追求的,就是要让全社会有良好的与自然相和谐的人居环境,让人们诗意般、画意般地栖居在大地上。

”他以这样的情怀安身立命、辛勤工作、行事为人。

匠人营国吴良镛突然接到了梁思成、林徽因托人带来的书信,看到信中“百废待兴”四个字,吴良镛决定立即结束在美工作动身回国——吴良镛手书的“匠人营国”,挂在清华建筑学院的墙壁上。

接受采访时,他希望向记者传递一种认识:建筑学不是简单的“就建筑论建筑”,而应是结合社会发展现状,解决现实问题的一门学问。

“我们学建筑的人就是要用我们掌握的知识来为解决中国社会现实问题服务。

”吴良庸对自己和学生都强调这种责任感。

出生于1922年的吴良镛,少年时饱尝流离失所和战争硝烟,这让他决意学习建筑,让人人都有个房子,有个舒适的家。

而从重庆中央大学毕业不久遇到的一个人让他在建筑这条路上走得更远。

1945年,刚从缅甸中国远征军复员的吴良镛,接到一个消息,是梁思成、林徽因夫妇托人给他留话,让他马上去见他们。

建筑大师的召见让初出茅庐的年轻人倍感意外,在此之前他与梁思成夫妇没有任何交往。

吴良镛简介:吴良镛,中国科学院院士,中国工程院院士,著名建筑学与城市规划专家。

1922年生于江苏南京。

毕业于重庆中央大学,获美国匡溪艺术学院硕士学位。

1946年起协助梁思成教授创建清华大学建筑系,从事建筑教育及城市规划、建筑设计的理论研究与实践工作。

曾任建筑系副主任、主任,国际建筑师协会副主席,世界人居学会主席。

现任建筑与城市研究所所长,人居环境研究中心主任,中国城市规划学会理事长,中国建筑学会副理事长,中国城市科学研究会副理事长等职。

吴良镛,1922年5月出生于江苏南京。

青少年时代正值20世纪上半叶,战火纷飞,国土沦丧,南京告急,吴良镛辗转逃难至重庆,家仇国恨,加之居无定所的生活,促使他立志学习建筑。

1940年,他以战后重建家园为奋斗目标,考入中央大学建筑系。

1944年毕业,获工学学士学位。

作为我国建筑与规划界最具声望的大师,作为中国工程院和中国科学院两院院士,在6 0年的职业生涯中,吴先生在学术领域做出了杰出贡献,他的研究和实践成果得到了国内外同行的赞赏。

就在记者采访的前几天,吴先生在巴黎接受了法兰西建筑科学院授予的院士证书和证章。

当吴先生拿出那枚金质院徽时,透过他从容而坚毅的眼神,似乎可以看到半个多世纪来他为中国的城市规划和建设事业所付出的种种努力。

特别是最近十几年的业绩,我们信手拈来,都能列举很多。

1992年,他主持的"北京菊儿胡同新四合院住宅规划设计"荣获亚洲建筑师协会"优秀建筑设计金奖"和联合国"世界人居奖";1999年,他在北京主持了第20届世界建筑师大会,起草了国际建筑领域的世纪宣言--《北京宪章》;2000年,他与四十多名两院院士、一百多名建筑师联名上书,呼吁、请求重新论证法国设计师安德鲁的设计方案;2001年,他主持完成了《京津冀北地区城乡空间发展规划研究》;2002年,他获荷兰克劳斯亲王奖--桂冠奖;自2002年12月起,他参与《北京城市空间发展战略研究》,并在刚刚完成的《北京城市总体规划(2004-2020年)》修编工作中作为领衔专家。

社科人生——建筑大师吴良镛访谈录名家档案吴良镛1922年生,建筑学家。

江苏南京人。

中国工程院院士、中国科学院院士。

1944年毕业于重庆中央大学建筑系。

后在美国匡溪艺术学院建筑与城市设计系学习,获硕士学位。

回国后在清华大学建筑系任教至今。

他主持的北京市菊儿胡同危旧房改建试点工程获亚洲建筑师协会金质奖和世界人居奖。

先后出版了《中国古代城市史纲》(英文版)、《城市规划论文集》、《广义建筑学》、《北京旧城与菊儿胡同》、《迎接新世纪的来临》、《建筑学的未来:世纪之交的凝思》、《人居环境科学导论》等著作,并参与中国建筑学会、中国城市科学研究会等多个全国性学术组织的创建工作。

(郑文)深受梁思成的文化保护意识的感染近几年,人们经常能听到一位八十多岁高龄的老者在各种场合的大声疾呼:中国不能成为西方畸形建筑的试验场,要捍卫自己的文化,发挥中国文化的特色。

中国的建筑文化真的到了危险的边缘吗?在今天中国高速城市化的进程中,西方建筑师在中国的惊世之作层出不穷,文化自觉成为这位老者最为关注的主题。

他从梁思成先生的瘦影中看出了卓绝的文化精神。

1945年,一位从缅甸中国远征军中刚刚复员的年轻学生,接到一个消息,著名建筑专家梁思成和妻子林徽因夫妇托人给他留话,让他马上去见他们。

这位建筑大师的召见让初出茅庐的年轻人备感意外,在此之前他与梁思成夫妇没有任何交往。

怀着忐忑不安的心情,他找到了梁思成。

也正是这次召见,改变了这个年轻人的一生。

这个年轻人的名字叫吴良镛。

当时建筑专家梁思成看中了吴良镛的才华,邀请吴良镛参与到他的工作中。

他们靠手绘编成了中国第一本文物保护目录《全国重要文物建筑简目》,它使许多中国古典建筑在战火中得以保存。

虽然第一次的会面后,吴良镛在梁思成身边只短短工作了几个月,但梁思成的博学和对传统文化的保护意识深深感染着吴良镛。

抗战胜利后,文物保护目录的绘制工作暂告结束,吴良镛离开梁思成回到了原来的工作中。

曾涛(以下简称“曾”):您对第一次见面的印象还深吗?吴良镛(以下简称“吴”):第一次见面时他身体非常差,那个时候他正好拔牙齿,把满嘴的牙齿全部拔光,隔几天拔几个,隔几天拔几个,但是精神很好,谈锋还健,对年轻人很谦和,很关心。

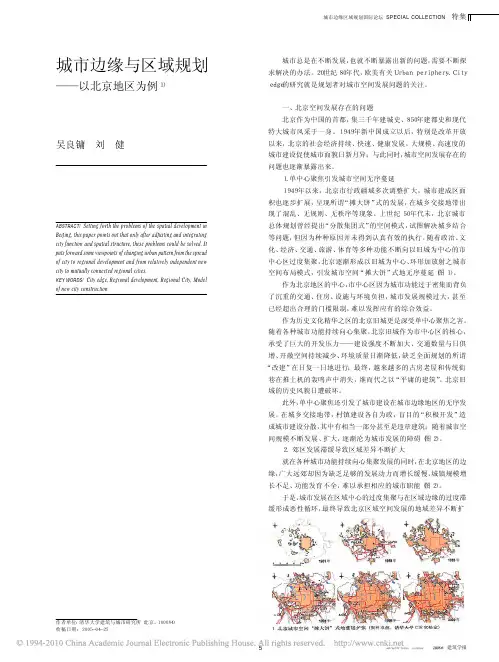

北京历史文化名城的保护与发展导读北京历史文化名城的爱护,始终是首都城市进展建设面临的重大历史课题。

在一代又一代城市规划师的不懈奋斗与传承中,才实现了爱护对象的扩大、爱护体系的完善、爱护理念的提升。

喜爱北京历史文化的当代城市规划师,有幸生活在名城爱护为主流核心价值的时代,既贴近丰厚的历史文化遗产,也继承丰富的规划思想内涵。

本期专家访谈就北京历史文化名城爱护的过去、现在和将来,共享主要思路和探究历程。

▲ 明清北京内城城墙遗址(图|黄钟摄)柯焕章北京市城市规划设计讨论院原院长,正高级工程师作为规划界前辈,您曾经在1991年主持编制城市总体规划,并提出北京作为世界闻名古都的功能定位。

您能谈谈当时是如何从整体上考虑历史文化名城爱护的吗?柯焕章:北京历史文化名城的爱护必需从整体上入手,尤其要关注对城市格局和历史环境的爱护。

1993年公布的北京城市总体规划中第一次提出了整体爱护的十项原则:一是,爱护和进展传统城市中轴线。

一方面爱护好明、清北京城中轴线的传统风貌,一方面要在南北延长线上体现出21世纪首都新风貌。

二是,留意保持明、清北京城“凸”字形城廓平面,形成象征城墙旧址的绿化环。

三是,爱护与北京城市严格亲密相关的河湖水系,如长河、护城河、六海等。

四是,老城改造要基本保持原有的棋盘式道路网骨架和街巷、胡同布局。

五是,留意吸取传统民居和城市颜色的特点。

保持皇城内青灰色民居,烘托红墙黄瓦的宫殿建筑群的传统色调。

六是,老城要保持平缓开阔的空间格局。

以故宫、皇城为中心,分层次掌握外围建筑高度。

七是,爱护城市重要景观线。

例如“银锭观山”等传统景观视廊,以及景山、白塔、钟鼓楼、德胜门箭楼、天坛、正阳门等各标志性城市景观节点之间的视线通廊。

八是,爱护街道对景。

通过城市设计,对历史形成的对景景观及其环境加以爱护。

九是,增辟城市广场。

在老城各城门口四周、内环路沿线各重要路口、重要公共建筑地段等建设城市广场,搞好景观设计。

十是,爱护古树名木,增加绿化,发扬古城绿树相映成趣的传统城市特色。

吴良镛毕生追求诗意栖居作者:王志琴来源:《中国新时代》2022年第01期吴良镛曾说,我毕生追求的就是要让全社会有良好的与自然相和谐的人居环境,让人们诗意般、画意般地栖居在大地上。

儒雅、待人和善、谦抑,毫不摆架子,这是接触过吴良镛院士的人对他的评价。

吴良镛,1922年5月,出生于南京。

1944年,毕业于重庆中央大学建筑系。

1946年,协助梁思成创建清华大学建筑系。

1948年留学美国。

1950年冲破阻挠回国。

1980年当选中国科学院院士,1995年当选中国工程院院士。

长期致力于中国城市规划设计、建筑设计、园林景观规划设计的教学、科学研究与实践工作。

他说,我毕生追求的就是要让全社会有良好的与自然相和谐的人居环境,让人们诗意般、画意般地栖居在大地上。

著名的美籍华裔建筑学家贝聿铭曾经说过:“不管你到哪个国家,说起中国的建筑,大家都会说起吴良镛。

”然而,吴良镛却始终谦虚地表示:“我的作品不多,都是大家一起做的。

每个作品都倾注了大量心血,我问心无愧了。

”与清华结缘1940年,吴良镛考入重庆中央大学建筑系。

毕业前夕,他写了一篇论文《释“阙”》,刊登在班办的刊物上,引起建筑大师梁思成、林徽因的关注。

1945年初夏,吴良镛见到了梁思成。

“先生原望我充当其古建筑研究之助手,当我陈述自己对城市研究的志向后,不期深得先生赞赏,从此更坚定我终生致力的目标。

”吴良镛在自述集中回忆道。

1946年,吴良镛受梁思成之邀来到清华,协助筹办清华大学建筑系。

据吴良镛回忆,1945年10月,梁先生“来了一封信,他就说我准备办清华大学建筑系,你是不是有空来看我一下。

”见面后,“他说你要愿意,你到清华大学来当助教。

这个对我一生有决定意义。

”就这样,1946年初吴良镛在重庆收到清华寄来的聘书,于当年8月第一次走进清华园。

从那时起,他的命运就与清华正式联在了一起。

建系之初,梁思成赴美讲学,吴良镛和林徽因成为系里最初的两名教员。

1948年夏天,梁思成推荐吴良镛到美国匡溪艺术学院建筑与城市设计系深造。

吴良镛(1922年—),男,江苏南京人,中国建筑学家、城乡规划学家和教育家,人居环境科学的创建者。

中国民主同盟盟员,中国科学院院士、中国工程院院士。

现任清华大学建筑与城市研究所所长、人居环境研究中心主任等职。

[1]吴良镛1944年毕业于重庆中央大学建筑系,1946年协助梁思成创建清华大学建筑系。

1950年美国匡溪艺术学院建筑与城市设计系获硕士毕业,同年回国后在清华大学建筑系任教。

1995年当选中国工程院院士。

1980当选为中国科学院院士(学部委员)。

他先后获得世界人居奖、国际建筑师协会屈米奖、亚洲建筑师协会金奖、陈嘉庚科学奖、何梁何利奖以及美、法、俄等国授予的多个荣誉称号[2]。

2012年2月14日,荣获2011年度国家最高科学技术奖。

[3]钱起,初为秘书省校书郎、蓝田县尉,后任司勋员外郎、考功郎中、翰林学士等。

曾任考功郎中,故世称钱考功,与韩翃、李端、卢纶等号称大历十才子。

钱起长于五言,词彩清丽,音律和谐。

因与郎士元齐名,齐名“钱郎”。

人为之语曰:“前有沈宋,后有钱郎。

”对此,钱起很不满意,傲然说道:“郎士元安得与余并称也?”但是,朝廷公卿出牧奉使,若无钱、郎赋诗送别,则为时论所鄙。

钱起诗作的题材多偏重于描写景物和投赠应酬。

音律谐婉,时有佳句。

钱起当时诗名很盛,其诗多为赠别应酬,流连光景、粉饰太平之作,与社会现实相距较远。

然其诗具有较高的艺术水平,风格清空闲雅、流丽纤秀,尤长于写景,为大历诗风的杰出代表。

少数作品感时伤乱,同情农民疾苦。

以《省试湘灵鼓瑟》诗最为有名。

有《钱考功集》,集中五绝《江行无题一百首》及若干篇章,为其曾孙钱珝所作。

For personal use only in study and research; not for commercial use。

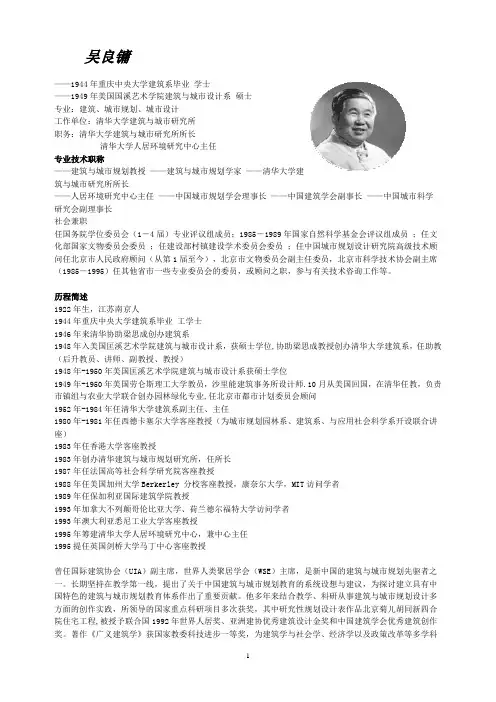

吴良镛——1944年重庆中央大学建筑系毕业学士——1949年美国国溪艺术学院建筑与城市设计系硕士专业:建筑、城市规划、城市设计工作单位:清华大学建筑与城市研究所职务:清华大学建筑与城市研究所所长清华大学人居环境研究中心主任专业技术职称——建筑与城市规划教授——建筑与城市规划学家——清华大学建筑与城市研究所所长——人居环境研究中心主任——中国城市规划学会理事长——中国建筑学会副事长——中国城市科学研究会副理事长社会兼职任国务院学位委员会(1-4届)专业评议组成员;1985-1989年国家自然科学基金会评议组成员;任文化部国家文物委员会委员;任建设部村镇建设学术委员会委员;任中国城市规划设计研究院高级技术顾问任北京市人民政府顾问(从第1届至今),北京市文物委员会副主任委员,北京市科学技术协会副主席(1985-1995)任其他省市一些专业委员会的委员,或顾问之职,参与有关技术咨询工作等。

历程简述1922年生,江苏南京人1944年重庆中央大学建筑系毕业工学士1946年来清华协助梁思成创办建筑系1948年入美国匡溪艺术学院建筑与城市设计系,获硕士学位,协助梁思成教授创办清华大学建筑系,任助教(后升教员、讲师、副教授、教授)1948年-1950年美国匡溪艺术学院建筑与城市设计系获硕士学位1949年-1950年美国劳仑斯理工大学教员,沙里能建筑事务所设计师.10月从美国回国,在清华任教,负责市镇组与农业大学联合创办园林绿化专业,任北京市都市计划委员会顾问1952年-1984年任清华大学建筑系副主任、主任1980年-1981年任西德卡塞尔大学客座教授(为城市规划园林系、建筑系、与应用社会科学系开设联合讲座)1983年任香港大学客座教授1983年创办清华建筑与城市规划研究所,任所长1987年任法国高等社会科学研究院客座教授1988年任美国加州大学Berkerley 分校客座教授,康奈尔大学,MIT访问学者1989年任保加利亚国际建筑学院教授1993年加拿大不列颠哥伦比亚大学、荷兰德尔福特大学访问学者1993年澳大利亚悉尼工业大学客座教授1995年筹建清华大学人居环境研究中心,兼中心主任1995提任英国剑桥大学马丁中心客座教授曾任国际建筑协会(UIA)副主席,世界人类聚居学会(WSE)主席,是新中国的建筑与城市规划先驱者之一。

匠人营国———吴良镛2012.04发明与创新35成为“匠人”,是吴老18岁时作出的人生选择。

1922年,吴良镛出生于江苏南京一个普通家。

1937年日寇入侵,让他体会国破家亡、流离失所痛楚。

“那是一个毕业统考考完最后一门科目之后的个午后,日本飞机轰炸了合川,整个城市几乎一半烧了。

这件事,对我刺激很大。

”回首起那不堪忆的场景,吴老的双眼湿润了。

1940年,他进入重庆中央大学建筑系学习,开了一生“匠人营国”的生涯。

姻顾瑞珍吴晶晶科学求真. All Rights Reserved.36清华协助筹办建筑系;1948年,他被梁先生推荐到美国学习,在大师沙里宁的指导下深造;1950年,吴良镛毅然回国,从此再没离开清华。

虽然身处教学、科研一线,但吴良镛笃信,城市规划和建筑设计必须从实践中来。

从建筑到城市规划再到人居环境科学,这是吴老一生学术研究的轨迹,也是他毕生的梦想。

作为中国建筑学与城乡规划学的学术带头人,吴良镛不断探索着中国特色的建筑与城市理论的发展之路。

他提出了“广义建筑学”理论,在此基础上,创造性地形成“人居环境科学”体系。

他出版著作28部,发表学术文章200多篇。

《广义建筑学》和《人居环境科学导论》两部巨著,更是为他赢得了特殊的荣誉。

正是在导师梁思成的影响与感染下,吴良镛成长为新中国建筑界及建筑教育事业上的开拓者之一。

“如果没有梁思成先生的指导,我不知道我的人生会是怎么样的了。

”桃李满天下的吴良镛,今天依然忘不了恩师的教诲。

“梁思成和林徽因先生给我的不仅是业务上的耳濡目染,更是对中国建筑事业的热爱和对学生的诚恳。

”从1984年他培养出我国城市规划与设计专业的第一位博士起,一代代建筑新秀在吴老培养下脱颖而出。

在退休前,他仍把自己定义为一个教书先生,一个做学问的学者。

中风之后还不离讲台,现在仍在带博士生。

创造良好的、与自然和谐相处的人居环境,让人们能诗意般地栖居在大地上是吴良镛最大的追求。

他积极参与天安门广场改建工作、唐山地震改建规划,参与上海浦东规划。

吴良镛名家语录:建筑更是遗憾的艺术寄语:吴良镛,男,1922年生于南京。

中国科学院和中国工程院两院院士,中国建筑学家、城乡规划学家和教育家,人居环境科学的创建者。

其先后获得"世界人居奖"、国际建筑师协会"屈米奖"、"亚洲建筑师协会金奖"、"陈嘉庚科学奖"、"何梁何利奖"以及美、法、俄等国授予的多个荣誉称号。

2012年2月14日,荣获2011年度"国家最高科学技术奖"。

今天为读者收录了吴良镛名家语录:建筑更是遗憾的艺术,欢迎阅读。

1. 新中国成立后百废待兴,吴良镛结束在美国的研读深造,冲破重重阻挠,绕道回到魂牵梦绕的祖国。

投身于新中国建设,协助梁思成创办了清华大学建筑系。

此后,风雨数十载,以解决中国实际问题为导向,从城市规划、建筑设计到教书育人,他不知疲倦地奔忙着,孜孜探求着中国特色的城市规划建设之路。

他指出,西方建筑史是“石头的历史”,而中国古代建筑史是“土木的历史”,因此,北京旧城这个世界城市史上无与伦比之杰作的保护工作尤为不易。

随着一批批新建筑、一座座新城市的拔地而起,吴良镛的心头却日益萦绕着浓密的困惑。

他认为,旧城的改造不仅要满足现代生活的舒适要求,还要与原有的历史环境密切结合。

2. “自古太守多诗人。

”在吴良镛看来,作为城市规划者的市长,不仅要具备革命家的情操,还应具有诗人的情怀、史学家的渊博。

“衣服破了一定要扔掉吗?是不是想想办法,例如打个漂亮补丁或绣上图案。

”相对于大拆大建,吴良镛提出了“有机更新”理论和建造“类四合院”住房体系的构想。

他的这一理论,被成功应用于北京菊儿胡同四合院改造工程。

菊儿胡同居民曾一直被危房、积水等问题困扰着。

由于许多改造方案与旧城风貌保护相冲突,改造项目一直停滞在规划层面。

吴良镛说:“民惟邦本,普通人的居住问题是建筑最本质、最核心的内容。

”他不辞辛劳,反复修改施工方案,每天拖着装满资料的小车到建筑馆工作,或奔波于尘土飞扬的工地。

建筑学家吴良镛:让人们诗意地栖居在大地上作者:来源:《作文周刊·高一版》2021年第48期荷尔德林的诗——《人,诗意地栖居》,经由海德格尔哲学的阐发,凝练为“人,诗意地栖居在大地上”,充满浪漫色彩,令人神往。

多年后,有人说:“我毕生的追求就是要让全社会有良好的、与自然相和谐的人居环境,让人们诗意般、画意般地栖居在大地上。

”他就是院士吴良镛,我国著名建筑学家、人居环境科学创建者、清华大学教授。

自2000年国家最高科技奖设立以来.2011年度最高奖首次表彰了身为建筑师的吴良镛。

就连著名美籍华裔建筑学家贝聿铭也曾说过:“不管到哪个国家,提起中国的建筑,大家都会说起吴良镛。

”1922年,吴良镛出生在江苏省南京市的一个普通家庭。

他自幼喜爱文学、美术,兴趣广泛,读书刻苦勤奋。

1937年南京沦陷前,吴良镛随兄长匆匆离开南京,先后到武汉、重庆求学。

“刚刚交完大学入学考试最后一科的考卷,就听到防空警报响起,日本人的战机突然来袭。

”吴良镛回忆起1940年7月在重庆合川参加高考时的情景说,“当时我们赶紧躲到防空洞里,一时间地动山摇,火光冲天,瓦砾碎片、灰土不断在身边落下来,当我们从防空洞出来时,发现大街小巷狼藉一片,合川的大半座城都被大火吞噬。

”流离失所、国破家亡的民族血泪,促使吴良镛在内心树立了“谋万人居”的伟大理想。

他怀着“从事建筑行业、重新修整惨遭蹂躏的城乡”的心愿,走进了中央大学建筑系。

从人民英雄纪念碑到天安门广场、长安街扩建规划,从参与新中国十大建筑设计到北京图书馆新馆营造,从“人居环境科学”创始到“城乡发展规划”研究,吴良镛以七十余载韶华,践行着他的承诺。

他取得的巨大成就,也是首都乃至祖国飞速前进的缩影。

吴良镛在80多岁时依然坚持每天全天上班。

他习惯凌晨4点起床,工作兩个多小时,再眯一会儿,然后带上夫人备好的午餐出发去上班。

为了携带方便,他特意做了一个小拉杆箱,把书放在里面。

在清华园中,人们经常能看到这样一道风景:一位满头银丝、白白胖胖的老者,拉着个小书箱,款款行走在马路上。

吴良镛:建筑师的人文关怀■余玮米春改1952年动工兴建、1958年落成揭幕的人民英雄纪念碑,是由我国杰出建筑学家梁思成先生主持设计的。

这一点,想必尽人皆知;至于他的助手、如今新中国的建筑大师吴良镛也参与了有关设计方案的讨论,或许鲜为人知。

当时,30多岁的吴良镛已是人民英雄纪念碑设计委员会委员、国庆工程审查委员会成员、北京市都市规划委员会顾问。

北京的旧城不能让它毁坏下去积淀着东方文化的北京旧城,可以说是世界城市史上的“无比杰作”,是中国古代都城建设的“最后结晶”,被中国建筑界和城市规划界誉为“卓越的纪念物”和“一个文明的顶峰”。

然而,今天现代化的进程和历史文化的保护之间经常发生着矛盾,如何解决矛盾成为很多人潜力钻研的问题。

在这方面,著名建筑学家、城市规划与设计专家吴良镛在开创着古城更新的新途径。

青砖红檐、典雅古朴的菊儿胡同,东起交道口南大街,西止南锣鼓巷,全长438米,居住着200多户居民。

这条胡同的危旧房改建小区如同一道亮丽的风景,镶嵌在古老的京城。

谁会想到,菊儿胡同危旧房改造工程最初仅有2000多平方米?吴良镛不嫌其小,精心设计,保留了北京传统的旧四合院和粗壮的古树。

他说,在这里他实现了一个多年的梦想,“北京的旧城不能让它毁坏下去。

从太和殿前面的广场到小胡同里的四合院,都反映着古老的中华文明。

建筑精美、园林秀丽、居住方便,体现着天人合一的哲学思想和传统的伦理观念,整个系统非常和谐,非常美。

当时,菊儿胡同眼看就要被拆去了。

”其实,吴老对菊儿胡同的设计,已经不是原来意义上的一个建筑设计了,已经囊括进城市设计的这个含义。

当时,国际上对历史文化名城进行大拆大改差不多没有什么成功的例子。

吴良镛提出一个“有机更新”的思想,“有机更新,就好像一个人衣服破了打块补丁;其实,只要精心缝补,即使陈了,是百衲衣,也不失其美丽。

”旧城的改造与更新是我们今天面临的一个重要课题。

传统的城市布局如何适应变化的生活方式,更新的城市面貌如何符合原有的城市机理,对于建筑师将是一个值得长期思考解决的问题。