施肥原理

- 格式:ppt

- 大小:3.03 MB

- 文档页数:48

施肥的基本原理施肥是指以有机物和无机物为主要原料,添加营养物质和氮、磷、钾、微量元素等植物所需物质来增加植物生长所需的营养物质,并通过调节土壤中有机物质和无机物质的含量,以改善土壤,促进植物生长的施用化肥的行为。

施肥的目的一方面是为了增加植物的产量,另一方面也是为了增加土壤的肥力。

对于有机肥料,它们能够促进有机质的积累,增加细菌、真菌和其他有机体的数量,参与土壤有机物分解,同时改善土壤结构,增加土壤质地粗糙度,提高土壤的气孔结构,使植物根系发达,从而增加土壤肥力。

而无机肥料,它们一般是指碱金属盐和少量微量元素,其功能是提供给植物必需的营养物质,可以改善植物抗性,让植物健康的生长发育,促进角质酸的积累,提高土壤有机质的含量,改善土壤结构,增加土壤的肥力。

由于施肥不仅需要调节土壤中有机物和无机物的比例,而且需要根据不同植物的特性来施用不同的施肥,所以应根据此处的土壤质地、pH值、组成以及植物的类型来确定施肥的配方,以便于施肥的有效利用。

施肥的基本原理之一是掌握施肥量。

施肥量的掌握主要取决于土壤质地、土壤类型以及植物的本身特性。

如果施肥量过多,会削弱植株的根系,使植物缺水缺磷,甚至会对水土污染;如果施肥量过少,就无法改善土壤质地和肥力,植物也无法正常生长。

施肥的基本原理之二是分段施肥,常年施肥有利于改善土壤质地,增加土壤肥力。

在施肥过程中,应根据植物的生长发育及季节变化,科学地分段施肥,施肥原则中心思想就是“量不变,期不移”,及时补充植物的营养,以便植物能够持续的生长发育。

施肥的基本原理之三是合理搭配施肥,施肥搭配是指在施肥时,要选择与植物生长需要恰当的有机肥料和无机肥料,比如,施的有机肥料可以改善土壤结构,提高土壤的养分含量;而施的无机肥料可以满足植物对氮磷钾和其他微量元素的需求。

合理搭配施肥不仅能满足植物生长的需要,而且能有效缩短土壤恢复期,增加土壤肥力,提高植物的产量和品质。

总的来说,施肥的基本原理是掌握施肥量,分段施肥,合理搭配施肥,以达到改善土壤质地和肥力,促进植物生长发育,增加产量和品质的目的。

施肥原理之一——矿质营养学说1840年,德国学者李比希(Justus von Liebig,1803-1873),在伦敦英国有机化学年会上发表了题为“化学在农业和生理学上的应用”的著名论文,提出了矿质营养学说,并否定了当时流行的腐殖质营养学说。

他指出,腐殖质是在地球上有了植物以后才出现的,而不是在植物出现以前,因此植物之原始养分只能是矿物质。

这就是矿质营养学说的主要论点。

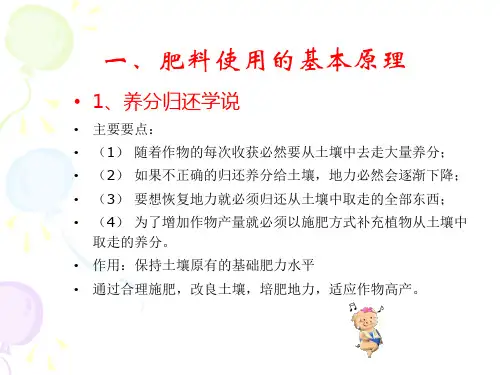

施肥原理之二——养分归还学说1840年,李比希在提出矿质营养学说的同时,进一步提出了养分归还学说。

养分归还学说的核心内容是,植物从土壤中吸收矿质养分,使土壤养分逐渐减少;为了保持土壤肥力,就必须把植物带走之矿质养分和氮素以施肥的方式归还给土壤;否则将导致土壤贫瘠。

养分来源在植物的16种必需营养元素中,碳、氢、氧源于空气和水,其余13种元素则依赖于土壤供给。

人类从事植物生产,在从土地上移出植物产品的同时,也移出了植物从土壤中吸收的养分。

土壤中各种养分元素的含量是有限的,如果只是移出而不予以归还,土壤中的养分势必将越来越少。

长此以往必将导致地力衰减,植物产量下降。

因此,为了保持地力,稳定植物产量,就必须将随植物产品移出的养分以肥料的形式归还给土壤,使土壤的养分亏损和返还之间保持平衡。

如欲提高地力,增加植物产量,则需加大施肥量,使养分输入大于移出。

养分归还学说框定了土壤养分移出需要归还的大原则,但并不需要同时归还全部移出养分。

原因是各种营养元素在土壤中的含量不同,植物对各种营养元素的需求量亦差别很大。

因此,在生产实践中采取的养分归还策略不是全部归还,而是有重点地部分归还。

养分移出养分归还施肥原理之三——植物必需营养元素一般植物鲜体含有65%~95%的水分和5%~35%的干物质。

干物质主要由碳、氢、氧、氮和灰分元素组成,它们在植物体内依次约占干重的45%、42%、6.5%、1.5%和5.0%。

在5.0%的灰分中含有几十种元素,但其中只有一部分是植物所必需的。

配方施肥技术-思考题及答案绪论思考题:1、施肥在农业生产中的作用。

配方施肥:指根据作物需肥规律、土壤供肥特性与肥料效应,在有机肥为基础的条件下,提出的氮、磷、钾和微肥的适宜用量和比例,及其相应的施肥技术。

2、阐述合理和不合理施肥引起的效应。

合理:增产效应;改良土壤和提高肥力;改善农产品品质;增强植物净化空气的作用;有效减轻农业灾害。

不合理:肥料利用率低;土壤质地恶化;水体富营养化;地下水污染;农产品污染及减产。

第一章施肥原理思考题:1、解释概念:养分归还学说:1. 原意:由于人类在土地上种植作物并把这些产物拿走,必然会使地力逐渐下降,从而土壤所含的养分将会愈来愈少。

因此,要恢复地力就必须归还从土壤中拿走的全部东西,不然就难以指望再获得过去那样高的产量,为了增加产量就应该向土地施加灰分。

2. 内涵:.随着作物的每次收获,必然要从土壤中带走一定量的养分,随着收获次数的增加,土壤中的养分含量会越来越少。

.若不及时地归还由作物从土壤中拿走的养分,不仅土壤肥力逐渐减少,而且产量也会越来越低。

为了保持元素平衡和提高产量应该向土壤施入肥料。

最小养分率:1. 原意植物为了生长发育需要吸收各种养分,但是决定植物产量的,却是土壤中那个相对含量最小的有效植物生长因素,产量也在一定限度内随着这个因素的增减而相对地变化。

因而无视这个限制因素的存在,即使继续增加其它营养成分也难以再提高植物的产量。

2. 内涵①土壤中相对含量最少的养分影响着作物产量的维持与提高。

②最小养分是相对作物需要来说,土壤供应能力最差的某种养分,而不是绝对含量最少的养分③最小养分会随条件改变而变化。

报酬递减律:从一定土地面积上所得到的报酬,随着向该土地投入的劳动和资本量的增大而增加,但达到一定的限度后,随着投入的单位劳动和资本量的增加,报酬的增加却逐渐减少。

米氏学说:①总产量按一定的渐减率增加并趋近于某一最高产量为其极限。

②增施单位量养分的增产量随养分用量的增加而按一定比数递减。

深层施肥的原理深层施肥是一种提高植物生长质量和产量的有效方法。

其原理是通过将肥料施放在植物根系深处,使其能够更充分地吸收养分,从而提高植物的生长速度和生产力。

以下是深层施肥的原理及其优点。

1. 原理深层施肥的原理是在植物的根系深处施放肥料,使其充分吸收养分,提高植物的生长速度和生产力。

在施肥过程中,肥料要施放在植物根系深处,以便养分能够更好地渗透到植物根系中。

此外,深层施肥还可以减少肥料的流失和浪费,提高肥料利用率,达到节约成本的效果。

2. 优点深层施肥有以下几个优点:(1)提高生产力:深层施肥能够使植物充分吸收养分,从而提高生产力。

(2)减少肥料流失:深层施肥可以减少肥料的流失和浪费,提高肥料利用率,达到节约成本的效果。

(3)改善土壤质量:深层施肥可以改善土壤质量,增加土壤肥力,使植物更加茁壮。

(4)增加植物抗逆性:深层施肥可以增加植物的抗逆性,使植物更加适应各种环境。

(5)提高品质:深层施肥可以提高植物的品质,使植物更加美观、健康。

3. 深层施肥的方法深层施肥的方法是在植物根系深处施放肥料,以便养分能够更好地渗透到植物根系中。

具体方法如下:(1)选择适当的肥料:根据植物的生长需要,选择适当的肥料。

(2)选择适当的时间:在植物生长的关键时期进行深层施肥,以便植物能够更好地吸收养分。

(3)选择适当的地点:选择植物根系较深的地方进行深层施肥,以便肥料能够更好地渗透到植物根系中。

(4)施肥量要适量:施肥量要适量,避免肥料过量对植物造成伤害。

4. 注意事项在进行深层施肥时,需要注意以下几个事项:(1)要选择适当的肥料,根据植物的生长需要选择不同种类的肥料。

(2)要选择适当的时间,选择植物生长的关键时期进行深层施肥。

(3)要选择适当的地点,选择植物根系较深的地方进行深层施肥。

(4)施肥量要适量,避免肥料过量对植物造成伤害。

(5)注意肥料与根系的接触,肥料要与根系充分接触,以便养分能够更好地渗透到植物根系中。

精准施肥的原理与方法1、什么是最小养分?什么是最小养分律?最小养分律在农业生产上的指导意义是什么?最小养分:相对于作物生长的需要量而言,土壤中供应能力最差的那种元素称为最小养分。

最小养分律:即使土壤中其它养分非常充分或施用非最小养分的肥料,作物的产量仍然难以提高,只有补充最小养分才能提高产量,这个规律称为最小养分律。

最小养分律在农业生产上的指导意义:最小养分律是关系到正确选择肥料种类和科学施肥的规律,运用它指导施肥,就能不断地培肥地力,保持土壤养分比例的平衡,提高肥料利用率,增加肥料的经济效益,从而达到高产稳产的目的,对促进农业发展具有重要的指导意义。

2、作物推荐施肥技术可以分成几种方法?各有什么优缺点?作物推荐施肥技术可以分成地力分区(级)配方法;目标产量配方法;肥料效应函数方程法;综合施肥模型(精准施肥模型)四种。

(1)地力分区(级)配方法的优点与缺点。

优点:具有一定的针对性,提出的肥料种类及其施用量和措施接近当地群众的经验,群众比较熟悉,容易接受和推广。

缺点:有地区局限性,依赖于经验较多,只适用于生产水平差异小,基础较差的地区。

基本是一种半定量化的方法。

(2)目标产量配方法的优点与缺点。

目标产量配方法又包含养分平衡法和地力差减法。

①养分平衡法:优点是概念清楚,容易掌握。

缺点是,由于土壤具有缓冲性能,土壤养分处于动态平衡,因此,测定值是一个相对量,不能直接计算出“土壤供肥量”,通常要通过试验,取得“校正系数”加以调整,面校正系数。

②地力差减法:优点是,不需要进行土壤测试,避免了养分平衡法的缺点。

但空白田产量不能预先获得,给推广带来了困难。

同时,空白田产量是构成产量诸因素的综合反映,无法代表若干营养元素的丰缺情况,只能以作物吸收量来计算需肥量。

当土壤肥力愈高,作物对土壤的依赖率愈大(即作物吸自土壤的养分越多)时,需要由肥料供应的养分就越少,可能出现剥削地力的情况而有能及时察觉,必须引起注意。

(3)肥料效应函数方程法的优点与缺点。

施肥的基本原理施肥是提高植物生长的一种重要措施。

它的基本原理是为植物提供所需的养分,以满足其正常的生长和发育需求。

施肥的目的是补充土壤中缺乏的养分,帮助植物增长更强壮,提高产量和品质。

下面将详细介绍施肥的基本原理。

首先,施肥的基本原理之一是养分供给。

植物需要从土壤中吸收氮、磷、钾等营养元素,以满足其正常生长和代谢的需求。

这些养分可以通过施肥来提供,以弥补土壤中的不足。

施肥的方式可以通过化肥或有机肥来进行,它们可以提供植物所需的各种营养元素。

其次,施肥的基本原理之二是施肥的时间和方式。

植物对养分的需求是不断变化的,因此施肥的时间和方式也需要根据植物的需求来合理安排。

一般来说,植物在生长季节和不同的生长阶段对养分的需求量会有所不同。

例如,当植物处于生长旺盛期时,其对氮的需求较高,此时可以适量增加氮肥的施用量。

另外,施肥的方式也需要根据土壤和植物的具体情况来选择,有时候需要通过叶面施肥或根部施肥来提供养分。

第三,施肥的基本原理之三是施肥的科学施用。

科学施肥是指合理选择肥料种类、施肥量和施肥方法,以充分满足植物的需要,并同时避免浪费和污染土壤环境。

首先,需要根据土壤的理化性质和作物对养分的需求来选择合适的肥料种类。

例如,磷肥适用于土壤中磷素缺乏的情况,而钾肥适用于土壤中钾元素缺乏的情况。

其次,施肥的量需要根据土壤的肥力状况和植物对养分的需求来确定。

如果施肥量过多,可能导致肥料浪费和环境污染;如果施肥量不足,可能会影响植物的正常生长和发育。

最后,施肥方法也需要灵活运用。

可以选择基施、追施或叶面喷施等方法,根据作物的需要来提供养分。

第四,施肥的基本原理之四是合理循环利用养分。

施肥过程中,要尽量减少养分的损失和浪费,促进养分的循环利用。

一方面,可以通过肥料的选择和施用方法来减少养分的损失。

例如,选择控释肥和有机肥可以减少养分的流失和损失。

另一方面,可以通过农业生产系统的优化设计来提高养分利用效率。

例如,通过合理的轮作制度、有机肥的堆肥利用和秸秆还田等措施,可以降低养分损失和土壤贫瘠化的风险,实现养分的循环利用。

合理施肥同时浇水的原理合理施肥和浇水都是农业生产中非常重要的环节,它们对于提高农作物的产量和质量具有重要的作用。

在实际生产中,合理施肥同时浇水可以更好地满足农作物对营养元素和水分的需求,从而提高农作物的产量和品质。

一、合理施肥原理1.了解土壤性质在进行施肥之前,必须先了解土壤性质,包括土壤类型、pH值、有机质含量等。

这些信息可以帮助我们选择适合该土壤类型的肥料种类和用量。

2.根据不同作物需求施肥不同作物对营养元素需求不同,因此需要根据不同作物的特点进行施肥。

例如,在种植水稻时需要大量供应氮元素,而在种植豆类时则需要较多磷元素。

3.控制用量过度施肥会导致土壤污染和环境问题,并且会增加成本。

因此,在进行施肥时必须控制用量,并根据土壤测试结果和植株状态来调整用量。

4.选择适当时间不同作物的生长周期不同,因此在施肥时需要选择适当的时间。

例如,在水稻的灌浆期和抽穗期需要进行追肥,以满足其对氮元素的需求。

二、浇水原理1.了解土壤含水量在进行浇水之前,必须先了解土壤含水量。

如果土壤过于干燥,则需要多次浇水;如果土壤过于湿润,则需要减少浇水次数。

2.根据不同作物需求浇水不同作物对水分需求不同,因此需要根据不同作物的特点进行浇水。

例如,在种植玉米时需要大量供应水分,而在种植草莓时则需要控制用水量。

3.控制用量和频率过度浇水会导致土壤酸化和营养元素流失,并且会增加成本。

因此,在进行浇水时必须控制用量和频率,并根据土壤测试结果和植株状态来调整用量和频率。

4.选择适当时间不同作物的生长周期和环境条件不同,因此在浇水时需要选择适当的时间。

例如,在高温干旱季节需要增加浇水次数,以满足作物对水分的需求。

三、合理施肥同时浇水原理1.满足作物需求合理施肥同时浇水可以更好地满足作物对营养元素和水分的需求,从而提高农作物的产量和品质。

2.增加养分利用率在进行施肥时,如果没有及时浇水,则会导致肥料流失和固定,从而降低养分利用率。

因此,在进行施肥时必须及时浇水,以增加养分利用率。

薄肥勤施的原理

薄肥勤施是一种农业生产技术,其原理是在植物生长周期中,分多次、少量施肥,以满足植物在不同发育阶段的营养需求。

薄肥勤施的原理主要包括以下几点:

1. 少量施肥:薄肥勤施强调施肥量适中,不过量供应植物营养。

少量施肥可以避免土壤中养分浓度过高,导致盐分积累,对植物生长产生不利影响;同时也可以减少养分的浪费,提高养分利用率。

2. 分次施肥:薄肥勤施将施肥分为多次进行,以满足植物在不同生长阶段的营养需求。

不同生长阶段的植物对氮、磷、钾等养分的需求量有所不同,分次施肥可以更好地满足植物的养分需求。

3. 定期施肥:薄肥勤施强调定期施肥,确保植物养分的持续供应。

定期施肥可以避免营养供应的间断,保证植物正常的生长和发育。

4. 依据土壤分层施肥:薄肥勤施通过了解土壤的养分含量和植物的养分需求,在不同土层中有针对性地施肥。

根据土壤的质地、肥力、水分状况等指标进行合理的施肥,使养分更有效地被植物吸收利用。

总的来说,薄肥勤施的原理是根据植物的生长需求,分多次、少量施肥,以提高养分利用效率,减少养分浪费,保证植物的健康生长。