天才计划---- 曼施坦因计划

- 格式:pptx

- 大小:4.16 MB

- 文档页数:29

德国曼施坦因计划

曼施坦因方案初期

1940年1月10日,即希特勒最终确定的开战日期的前一个星期,空军的一个联络官乘坐的飞机误入比利时并被迫降落。

因此,德军身上所携带的进攻西欧方案大纲,也就很有可能已经落到了比利时人手里。

消息传到柏林后,空军司令戈林暴跳如雷。

相反,希特勒却异常冷静。

开始,他想提前实施方案,立即出击。

突然希特勒想起了前不久看过的曼施坦因方案。

很快,伦斯德集团军群参谋长埃里希曼施坦因得到了希特勒的接见。

他让希特勒相信,他的方案将是陆地上可以夺取全面胜利的唯一途径,而其他的方案都为权宜之计。

以前制订的进攻西线的作战方案根本上依据了1914年德法战争的方案,没有什么特别的新意。

方案规定由位于北面的B集团军群(总司令冯包克)担任主攻,从比利时中部突破后自北面包围盟军主力。

而位于南面的伦斯德指挥的A集团军群,那么将穿过阿登山脉的山林地带担任助攻。

当时,无论是德军最高统帅部还是盟军最高统帅部,似乎都认为德军的进攻就只能有这样一种方案。

原因是阿登山脉易守难攻,第一次世界大战时步兵尚且难以通过,眼下德军的机械化部队就更不可能在此险地发起主攻了。

但是曼施坦因却不这样看。

他认为战争靠的是出奇制胜。

如果你的作战方案已经被敌人猜中,那么你的主攻方向必然是敌军的重点设防区域,其结果就将是一场胜负难分的持久战。

而对于这场即将进行的战争,曼施坦因却早已想出了一个大胆方案,就是把主攻方向转到阿登山脉,因为这是最出人意料的地方。

战役的策略曼斯坦因计划曼斯坦因计划是二战中一个重要的战役策略,旨在通过突袭法国并摧毁法国军队,迅速结束西线战争。

本文将通过分析计划的执行过程、策略的有效性和对冲突结果的影响,揭示曼斯坦因计划的重要性。

一、计划执行过程与策略选择曼斯坦因计划于1940年5月10日开始执行,由德国陆军元帅曼斯坦因制定。

该计划采用了机动战术,主要包括突破马其诺防线、分割法国军队以及快速进攻巴黎等策略。

首先,曼斯坦因计划通过快速突破法国北部的防线,迅速推进进入法国境内,以避开马其诺防线的强大防御。

其次,德军采用闪电战战术,即迅速机动并分割法军,以割断其后勤供应线并造成混乱。

这种战术使得法军无法集结反击。

德国装甲部队的优越机动性和火力远远超过法军,加之空中优势的支援,使得法军在战场上处于弱势。

最后,德军迅速推进巴黎并攻陷法国首都,使得法国政府不得不于1940年6月22日签署了停战协定。

曼斯坦因计划在不到一个月的时间内完成了对法国的征服。

二、策略有效性与冲突结果曼斯坦因计划在战场上取得了巨大的成功,其策略的有效性在很大程度上决定了战役的结果。

首先,通过突破马其诺防线,德军规避了法国北部的强大防御,从而避免了艰难的攻坚战。

这使得德军能够更快速、更有效地推进战线,迅速占领法国的战略要地。

其次,闪电战战术的采用大大提高了德军的机动性和决战力。

通过分割法军,德军有效地摧毁了法军的后勤供应和指挥系统,迫使法军放弃了有效的抵抗。

这种迅速、集中的攻击方式让敌方无法做出有效的反应,为德军取得了决定性的优势。

最后,德军迅速攻占巴黎使法国政府陷入重大危机。

法国政府内部产生分歧,导致其抵抗力量瓦解,最终被迫签署停战协定。

曼斯坦因计划以迅雷不及掩耳之势取得了法国的全面战胜。

三、曼斯坦因计划的重要性曼斯坦因计划是二战中的一次经典战役策略,其重要性体现在以下几个方面:首先,曼斯坦因计划的成功彻底改变了战争的态势。

法国被击败后,德国取得了对欧洲大陆的主导权,使得德国成为二战中最强大的国家之一。

曼施坦因简介曼施坦因是一位天才式的将领,他的战略思想对西方军事历史产生了深刻的影响。

下面是店铺搜集整理的曼施坦因简介,希望对你有帮助。

曼施坦因简介曼施坦因1887年出生于德国柏林,出生不久他的父亲将他过继到他姨夫家。

1906年开始了他的军事生涯,先是担任了近卫军步兵的见习军官,通过他的努力一年后,晋升为。

1913他被选送到柏林军事学院学习,一年后晋升为。

1915年,被晋升为。

曼施坦因在第二次世界大战中出色的表现让他从此脱颖而出,成为了当时最优秀的指挥官之一。

他担任过南方集团的司令官,先后指挥了位于克里米亚的军队和列宁格勒的军队。

在此期间,他面对于不管在人数和装备上都均占据优势的苏联,也毫不畏惧成功地阻止了红军自斯大林格勒胜利之后的强强进攻势头,并且还成功地发动反击,灭去对方胜利之后内心熊熊进攻势头的小火苗,夺取了哈尔科夫。

这一壮举,取得了在现代战争史上最伟大的胜利。

曼施坦因作为一名职业军人,骨子里流淌着男子汉大丈夫、威武不屈、天不怕地不怕的精神。

尽管他从未质疑希特勒对于德国军队的绝对指挥权,但是却敢于在众目睽睽之前反驳希特勒的问题。

这种胆量和胆识,是需要有冒险精神的,措辞稍微不慎就可能会导致丢官罢职权,但曼施坦确敢于在希特勒面前用事实证明自己。

最终两人于1944年因为战略上分歧,导致他被希特勒解职。

事后,他被判处18年监禁罪名为战争罪,监禁4年后曼施坦因为做切除白内障手术被释放了。

在之后他成为了西德政府的一名高级顾问,并且协助西德政府建立新的德国联邦国防军,被称为其名誉参谋长。

曼施坦因计划第二次世界大战中,德国的闪击战震惊了世界。

而闪击战中最负盛名的非“曼施坦因计划”莫属。

而他的缔造者曼斯坦因也因此一战成名,在德军中崭露头角,从此扶摇直上成为纳粹德国的三大名将之一。

说到曼施坦因计划还有一个小插曲,希特勒原本准备采取一战时的战略,即集结军队主攻荷兰,通过穿越荷兰、比利时到达法国北部侵入法国(“施里芬计划”的翻版)。

曼施坦因计划曼施坦因计划(Manhattan Project)是20世纪40年代美国为了研发原子弹而展开的一项重大科研计划。

这一计划的实施对于世界历史和人类命运产生了深远的影响,也成为了当代科学技术发展的重要里程碑。

本文将对曼施坦因计划的历史背景、实施过程和影响进行介绍。

曼施坦因计划的背景可以追溯到第二次世界大战爆发之前。

1938年,德国科学家奥托·哈恩发现了核裂变现象,这一发现引发了科学界对核能利用的广泛关注。

随着纳粹德国在欧洲的扩张,美国政府开始担心德国可能会利用核能研发出原子弹,因此决定启动曼施坦因计划,以确保美国在核武器领域的领先地位。

曼施坦因计划于1942年正式启动,由美国陆军指挥部负责管理。

该计划的主要目标是研发出一种可以用于战争的原子弹,以确保美国在战争中的优势地位。

为了实现这一目标,曼施坦因计划动用了大量的人力、物力和财力,动员了来自全国各地的科学家、工程师和技术人员,建立了多个研究实验室和生产基地。

在实施过程中,曼施坦因计划遇到了诸多困难和挑战。

由于核能研究属于高度机密的领域,美国政府对该计划实行了严格的保密措施,以防止信息泄露给敌对国家。

同时,科学家们也面临着前所未有的技术难题,需要不断进行试验和探索。

然而,经过数年的努力,曼施坦因计划最终取得了巨大的成功,于1945年成功研制出了世界上第一颗原子弹,并在同年8月投入使用,对日本广岛和长崎进行了原子弹袭击。

曼施坦因计划的实施不仅改变了世界战争格局,也对世界科学技术发展产生了深远的影响。

原子弹的问世引发了冷战时期的核军备竞赛,成为了当代国际政治的主要议题之一。

与此同时,曼施坦因计划也推动了核能技术的发展和应用,为人类社会的能源革命和科学研究提供了重要的技术支持。

总的来说,曼施坦因计划是20世纪科学技术史上的重要事件,它不仅改变了世界的政治格局,也对人类社会的科技进步产生了深远的影响。

我们应该认真总结曼施坦因计划的历史经验,反思核武器对人类社会的危害,努力促进世界和平与发展。

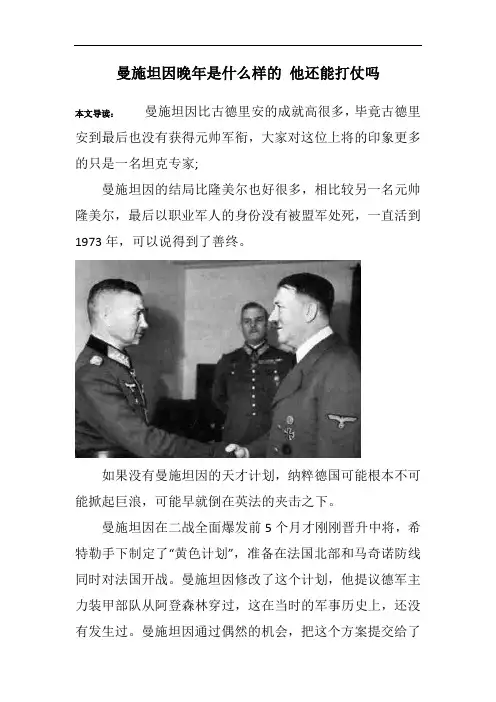

曼施坦因晚年是什么样的他还能打仗吗本文导读:曼施坦因比古德里安的成就高很多,毕竟古德里安到最后也没有获得元帅军衔,大家对这位上将的印象更多的只是一名坦克专家;曼施坦因的结局比隆美尔也好很多,相比较另一名元帅隆美尔,最后以职业军人的身份没有被盟军处死,一直活到1973年,可以说得到了善终。

如果没有曼施坦因的天才计划,纳粹德国可能根本不可能掀起巨浪,可能早就倒在英法的夹击之下。

曼施坦因在二战全面爆发前5个月才刚刚晋升中将,希特勒手下制定了“黄色计划”,准备在法国北部和马奇诺防线同时对法国开战。

曼施坦因修改了这个计划,他提议德军主力装甲部队从阿登森林穿过,这在当时的军事历史上,还没有发生过。

曼施坦因通过偶然的机会,把这个方案提交给了希特勒。

这是一个冒险计划,如果马奇诺防线的法军突然从南部出发,对阿登森林发起拦截,德军将会彻底迷失。

同样一旦计划成功,给德国带来的利益是无穷的。

不过希特勒采用了曼施坦因的方案,而且二人在于法国人的心理博弈中取得了胜利,德军主力绕到了法军身后,法军几乎不战而降。

按照原本的“黄色计划”执行,法国军队在东北部和东部与德军同时开战,法军就算想要投降也没有合适的机会,只能与德军死磕,就算法军战斗力不及德军,德军也必然在这里耗尽心神,就如同当年拿破仑在西班牙的遭遇。

曼施坦因大军接着推到列宁格勒(德军元帅勒部此后带领大军围困列宁格勒900天),随后又转而进攻南部克里米亚,以10万大军俘虏43万苏军,曼施坦因在苏联的战斗几乎全都取得了胜利。

但是保卢斯元帅数十万德军精锐在斯大林格勒全军覆没,苏军整体上开始溃败。

即使如此,曼施坦因依然在乌克兰境内的哈尔科夫组织了一场大规模的反击战,在以少胜多的情况下,战胜了苏军。

这场战斗在军事史上享有极高的声誉,德军在斯大林格勒之战后几乎夺回了主动权。

曼施坦因首先丢掉了哈尔科夫的情况下,首先进攻了沃罗涅日,随后又回身夺回哈尔科夫,连希特勒都感到不可思议。

朱可夫等苏军军事指挥的智商几乎被按在地上摩擦,他们的军队曾经攻到了曼施坦因司令部门口,眼看能够活捉这位德军元帅,却在德军的夹击下,最终溃败。

1887年,曼施坦因出生于东普鲁士的一个贵族家庭。

作为第十个孩子,他从小就过继给了姨夫,并受到良好的教育。

陆军元帅兼德国总统兴登堡是他的伯父。

1914年,曼施坦因毕业于柏林军事学院。

正值第一次世界大战,他在比利时、东普鲁士、波兰作战,先后担任参谋长、骑兵师和步兵师作战科长。

一战结束后,曼施坦因参加了重建德国国防军的进程;在访问欧洲国家的装甲兵部队过程中,曼施坦因得到了很多经验和信息。

1936年10月,曼施坦因晋升为少将,先后出任德国陆军总参谋部首席军需部长、首席副总参谋长,开始接触德国陆军的高层决策机构。

1939年夏,曼施泰因担任南方集团军群的中将参谋长,参与策划指挥了入侵波兰的“白色计划”,闪电般地灭亡了波兰。

随后,曼施坦因制定了著名的“曼施坦因计划”。

几经周折,该计划受到希特勒的大加赏识,并且在1940年入侵法国的战争中取得了极大的胜利:德军装甲兵部队出人意料地穿过阿登森林,向东进攻绕过马其诺防线,将法军切断在北部。

英法联军溃不成军,最终从敦克尔克撤退,法国很快沦陷。

曼施坦因因此得到骑士勋章。

1941年,希特勒向俄国发起巴巴罗萨行动,300万德军分成北方、中央、南方三大集团军群向俄国进攻。

曼施坦因隶属于北方集团军群,他率领的第56装甲军在开战后的4天内,冲入敌境达200公里。

1941—1942年,出任德国第11集团军司令期间,曼施坦因指挥了“克里木战役” ,攻克塞瓦斯托波尔要塞,俘获苏军超过46万,随后晋升为德国陆军元帅。

1942年12月,为救援在斯大林格勒陷入苏军重围的第6集团军,曼施泰因发动了“冬季风暴”的反攻。

至19日,他的部队已突进到离南面包围圈30英里以内。

由于希特勒拒绝第6集团军突围,救援行动最终告败。

德军在斯大林格勒惨败后,整个南方集群被迫向西退却,苏军步步紧追,灭顶之灾即将来临。

曼施坦因利用苏军兵力分散,战线过长,后勤保障困难,于1943年2月开始了坚决的反击,为德军夺回了战略主动权,被誉为是“曼施坦因一生中最精彩的作战表演”。

《施⾥芬计划》只能算及格,《曼施坦因计划》才称得上神作。

德国曾发动过两次世界⼤战,⼀战的时候,德国本想在运动战中消灭敌⼈,没想到最终却打成了阵地战。

⼆战的时候,德国⼈的闪电战却⼤发神威,横扫欧洲。

之所以如此不同,关键就在于⼆战的“曼施坦因计划”⽐⼀战的“施⾥芬计划”⾼明太多了。

德国地处欧洲⼗字路⼝,列强环绕,很容易陷⼊两⾯受敌的不利局⾯。

对德国威胁最⼤的莫过于东⾯的俄罗斯、西⾯的法国与海上的⽼牌强国英国。

所以德国参谋本部⼀直在研究如何应对东西两线作战的问题。

因为俄国⼴阔的领⼟、落后的铁路⽹和⽼化的战争动员机制使得俄国的战争反应速度⼤打折扣。

德国参谋本部就想利⽤时间差,先打败法国,再回过头来收拾俄国。

为此,⼀战前的德国总参谋长弗雷德·冯·施⾥芬带领德国总参谋部制定了⼀套以⼊侵法国为主要⽬标的“施⾥芬计划”,后经⼩⽑奇的调整,完整的“施⾥芬计划”最终成型。

普法战争失败后,法国为抵御德国进攻,在法德边境线上构筑了坚固的防御堡垒,因此”施⾥芬计划”的中⼼与重点,便是如何绕过法国漫长⽽坚固的防御体系直插其腹地。

“施⾥芬计划”把西线德军分为左右两翼,左翼以少数部队于正⾯牵制法军,右翼集中主⼒取道欧洲的中⽴国⽐利时进⼊法国,横扫法国沿海后,从北、西、南三个⽅向包围巴黎,继⽽向东,从法军背后包抄其主⼒。

“施⾥芬计划”表⾯上看深得奇正⽤兵之奥妙,以正合,以奇胜。

其实毫不出⼈意料,战法中规中矩,⼗分正统。

法国⼈并不是傻⼦,谁都知道法德边境堡垒密布,防守森严,德国⼈的主攻⽅向末必会在这⾥,那德国⼈只能从荷兰⽐利时⽅向突破。

就算法国⼈⼀开始在荷⽐⽅向防备不严,德国⼈也末必能够深⼊法国,关键就在于⼀战时,坦克还末⼤规模应⽤。

步兵在机枪⽕炮⾯前相当⽆⼒,在坦克为代表的机械化部队出现之前,防守是易于进攻的。

⽽且,“施⾥芬计划”遭到了⼩⽑奇致命的改动。

西线中的右翼,是德国主⼒中的主⼒,也是德国赢得战争胜利的关键。

纳粹德国的三大名将“闪电利剑”——曼施坦因曼施坦因(1887——1973)德国陆军元帅。

二战期间曾任德国A集团军群参谋长、第十一集团军司令、“南方”集团军群司令等职。

曼施坦因精通战略战术,聪明过人,反应机敏,有超人的军事想象力,他被公认为德国陆军中能力最强的指挥官,也有人把他评为二战最出色的将领。

他之所以在众多德国陆军将领乃至整个二战将林中脱颖而出,是因为他既是个军事天才,也是个军事全才。

二战爆发后,他协助伦斯德元帅指挥德军迅速席卷波兰,攻陷华沙,将参谋长的角色发挥得淋漓尽致。

而真正使他名扬天下的是他提出的侵略法国的作战方案,即著名的“曼施坦因计划”,德军就是按照这个大胆的计划(以坦克部队穿越阿登高地迅疾突击法国北部)把“闪电战”的威力发挥到极至——德军六周内击溃英法盟军,侵占荷兰、比利时,征服了号称“欧陆第一军事强国”的法国。

从此,曼施坦因成为欧洲战争史上最出色的战略家之一,尽管他是为侵略战争服务的。

许多战略家只适合运筹帷幄,而曼施坦因在亲自率军作战上丝毫不比他的制定作战计划的水平差。

作为前线指挥官,他在侵略苏联的战争中连连得手,屡败苏军,尤其是克里米亚之战,使苏军遭受重创。

即使是德军在苏德战场连遭失利的情况下,他的部队仍能顶住苏军进攻,反击取胜,这在军事史上是罕见的。

把曼施坦因比做是德国闪击战的一把利剑是再合适不过的了。

战术大多都是最常规的实用型战术,如集结冲击等。

真正创新的战例则是阿登迂回法国,但是这种战术的指导理论思想早就有人深入的进行研究了。

他并没有跳出那个框架。

简单的说,曼施坦因的战略战术思想并没有真正形成有效的战争体系,而是丰富了闪电战体系的内容。

他的一套东西还是以闪电战为基础的“沙漠之狐”——隆美尔隆美尔(1891——1944)德国陆军元帅。

二战期间曾任德国“非洲军”司令、B 集团军群司令等职。

隆美尔是二战中德国最著名的将领,稍对世界军事史有了解的人都会知道他那个著名的绰号——“沙漠之狐”。

曼施泰因计划——《失去的胜利》作者:曼施泰因陆军总部(或希特勒的计划)如果有人要求我根据陆军总部颁布的作战命令,分析陆军总部(和希特勒)计划在西线采取的基本战略,那么我可以简单地作如下分析:按照希特勒10月9日颁布的命令,陆军总部主张在右翼使用一支较为强大的兵力,经过荷兰进入比利时北部,击败预期在那里出现的英法联军,包括荷兰和比利时两国部队,也就是说,陆军总部要以强大兵力寻求在右翼的突破,以此获得具有决定性的胜利。

担负这个突破的是N集团军和B集团军群(总司令包克上将),这两支部队集中在上莱茵河和埃费尔高原北部。

B集团军群由三个集团军组成,共计三十个步兵师和大部分的机械化部队(九个装甲师和四个摩托化步兵师),因为德军在西线的总兵力不过一百零二个师,所以这个集团军群的实力约占全部兵力的一半左右。

N集团军的任务在于消灭荷兰的抵抗,B集团军群的三个集团军则通过比利时北部,由列日两侧攻击前进,强大的装甲兵力将在这里扮演决定性角色,击溃可能出现的敌人。

10月29日,对这个最初的作战计划进行了修改,在开始阶段的进攻中,不考虑侵犯荷兰的中立,这可能是出自陆军总部的建议。

这样,B集团军群应从列日两侧发起攻击,具体执行是由第4和第6集团军领先进攻,第18和第2集团军则紧随其后。

但是后来还是把对荷兰的攻击包括在作战范围中,由第18集团军担负这项任务。

在B集团军群在右翼进行决定性突破之时,A集团军群负责为它的南翼提供掩护,这个集团军群包括两个集团军(第12和第16),一共有22个步兵师,没有任何机械化部队,当这个集团军群在埃费尔南部和亨斯鲁克一线展开之后,就通过比利时南部和卢森堡前进——第12集团军在A集团军群的左翼形成一种梯次配置,掩护B集团军群的南翼;第16集团军在进入卢森堡后,就应该向南旋转,沿着萨尔河和色当以东的马斯河之间向西延伸的马其诺防线的北面,建立防御阵地,掩护整个攻势的纵深侧翼。

由两个集团军和18个步兵师组成的C集团军群负责防守卢森堡至瑞士之间的齐格飞防线,另外有17个步兵师和两个机械化师作为战略预备队。

曼施坦因计划到底有多狡猾为什么希特勒对该计划都心动了本文导读:在宴会的时候,照例都是希特勒一个人滔滔不绝地发表他的长篇大论,他声称德国科学家就要发明一种新式武器,名字叫做直升机,还有一种远程跑弹,能够从柏林发射一直打到英伦三岛,听众们都听得津津有味,曼施坦因式对此全然提不起兴趣了,非常焦虑,他生怕西蒙德没有转达他的请求,希特勒也没做出任何暗示,却大谈技术发明。

并且在这种宴会中提出来是非是失礼的行为。

当宴会结束之后,其他四个将军都起身告退,而曼斯坦因原地不动。

没过多久西蒙德将军走过来低语道:元首要单独召见你!随后在希特勒的书房里,曼施坦因详细的说出了作战计划。

原本陆军统战部决定模仿施里芬计划,把主力放在右翼的第一集团军群,并用较弱的A集团军群掩护其侧翼,而曼施坦因的计划就恰恰相反,他是以A集团的军群担任主攻,通过阿登山区并跃过马塞河,并直取索姆河下游。

以切断在比利时北部境内敌军的退路。

我们来分析一下这个情况。

首先B集团军故意的兴师动众地在右翼佯攻,使得敌人误以为把这个行动的看成主攻,并且会迅速地调兵支援。

以掩护比利时首都布鲁塞尔附近的敌军防线,他们越是往这个地区调动兵力,就越会加剧他们覆灭的命运。

因为A集团军群才是真正的主攻,还通过阿登山区直攻这些聚集在比利时平原的法军侧后,肯定有人问:AB集团军群都进攻了。

侧翼完全地暴露怎么办呢?对!曼施坦因计划绝就绝在这里了:A集团军群的侧翼不但完全不管,还要由其隶属第12集团军通过攻击方式来化解。

虽然只有一个集团军,防守整个侧翼肯定吃力,但是赌的就是法军统帅部优柔寡断,说直白点就是既然一个集团军防守太吃力,那么干脆进攻。

让法国人琢磨不透,而且过于谨慎是法国人的通病!这个作战计划大大狡猾,并且也具有着相当的冒险精神。

赢,则全歼比利时境内法军。

而败的话,则深入法国腹地的A集团军群全军覆灭,依旧是德国陆军传统:一意定胜负!曼施坦因的意思是既然要赌就赌大一点的,不成功便成仁。

曼施坦因计划是什么第二次世界大战爆发了许多战争,一场战争的胜利往往依靠的核心便是这些作战方案,曼施坦因计划便是第二次世界大战中的著名作战方案之一,下面是店铺搜集整理的曼施坦因计划,希望对你有帮助。

曼施坦因计划曼施坦因计划是德国为了对付法国而制定的作战计划,其制定者是德国陆军元帅曼施坦因。

在德国元首希特勒决定攻击法国之前,曼施坦因计划就已成型,这里不得不再次提到军事天才曼施坦因,早在波兰战争时,曼施坦因便费尽心思想出了曼施坦因计划,这里真应该为曼施坦因点赞,因为这个计划在不久之后就被派上了大用场,并令德国收获了巨大的成功。

曼施坦因计划正式实施的时间是公元1940年5月10日,这个时间是经过多番推迟后才最终确定的。

那么不停的推迟曼施坦因计划实施时间的原因有哪些呢?其一、曼施坦因计划是一个十分冒险的计划,风险性极高,为了降低曼施坦因计划的风险,确保达成该计划的最终目的,德国军方不断进行多方实验。

其二、气候的不配合、军队战士们的心态消极这两个原因也是导致曼施坦因计划不断推迟的重要原因。

二战初期,德国战胜波兰之后便将下一个目标锁定法国,为了能够战胜法国,德国内部制定出两个制敌计划,它们分别是黄色方案和曼施坦因计划,不管是哪个计划,其制定的最大目的都是快速的战胜法国。

在进行了综合比较之后,德国元首希特勒最后决定实施曼施坦因计划。

曼施坦因计划的最大企图是用尽所有办法尽快取得对法战争的胜利,同时如何达到这一目的也成为曼施坦因计划的重要企图之一,那么曼施坦因计划是如何达成这一目的的呢?曼施坦因计划是参照了第一次世界大战中的施里芬计划进行了局部修改的,曼施坦因认为要快速战胜法国,一定要出奇制胜,于是他将主张应将装甲主力配置在南方,穿越阿登山区,由后方截断孤立英法主力部队,与此同时充分利用德国的坦克武器,集中火力突破马奇诺延长防线,直插大西洋海岸而将法国一分为二,令法国陷入德国的包围圈内,最终德国获得了巨大的成功,曼施坦因计划的企图得以最终实现。

“曼施坦因计划”第二次世界大战中,德军的闪击战术震惊了世界,更是用血的教训教会了一战的欧洲战胜国们应当如何打机械化战争。

然而,德军的战争神话并不是仅仅靠人们认为的“以快取胜”而已,其中蕴含的对机械化的理解运用,指挥官们的指挥艺术以及德军引以为傲的军人素质,留给了后世一笔宝贵的财富。

1939年9月,纳粹德国占领波兰之后,就对西欧虎视眈眈,并开始策划进攻西欧诸国的作战计划。

10月9日,希特勒下达了进攻西欧的第六号指令,德国陆军总司令部随即开始制定代号为“黄色方案”的进攻计划,其实这一计划是一战时德军进攻法国时“施里芬计划”的翻版,主力从荷兰、比利时等国穿过,在此过程中尽可能多地消灭法军和尽可能多地占领土地。

1940年1月10日,德军总参谋部一名携带着该计划的军官因座机迷航而在比利时境内迫降,该计划因此落入英、法之手。

德军A集团军群参谋长曼斯泰因认为“黄色方案”已经泄密,如果继续执行,战略突然性也就无从谈起,因此建议改为以阿登山区为主要突击方向,起初遭到其他将领反对,但最后在希特勒的支持下,更改了作战计划,德军主力将翻越阿登山区,攻击荷兰、比利时、卢森堡和法国北部,然后再从西、北两方向进攻巴黎。

在法国精心构筑的马奇诺防线正面德军,则组织佯攻,牵制当面之敌,等到主力攻占巴黎,并推进至该防线侧后时,再发起进攻,与主力前后夹击,聚歼当面法军。

由图我们可以看到,德军从北海至瑞士一线共集结了136个师,其中10个装甲师和6个摩托化师,坦克3000余辆,飞机4500余架。

德施泰德上将指挥的A集团军群担负主攻,下辖第4、12和16集团军,共44个师(其中7个装甲师和3个摩托化师),由第3航空队提供空中支援,展开于亚琛至摩泽尔河一线,翻越阿登山区,向英吉利海峡沿岸地区实施突击,分割法国北部和比利时境内的英法军。

博克上将指挥的B集团军群,下辖第6和第18集团军,共28个师(其中3个装甲师和1个摩托化师),由第2航空队提供空中支援,展开于荷兰、比利时国境至亚琛一线,作为右翼,突破荷兰边境防线,占领荷兰全境和比利时北部,然后再向法国推进。

曼施坦因计划曼施坦因计划是指20世纪20年代由德国经济学家曼施坦因提出的一项经济复苏计划。

该计划旨在通过国家干预经济,实行公共工程和社会福利项目,以刺激经济增长,减少失业率,改善社会福利。

曼施坦因计划的提出受到了当时许多国家政府和经济学家的关注和讨论,被视为一种应对大萧条的可能解决方案。

曼施坦因计划的核心理念是通过政府干预,增加公共投资,创造就业机会,提高社会福利水平,从而刺激经济活动,实现经济复苏。

在曼施坦因看来,私人部门的投资和消费不足以有效刺激经济增长,因此需要政府介入,通过大规模的公共工程项目来创造就业机会,提振经济活力。

曼施坦因计划强调了政府在经济中的重要作用,主张政府应该扮演积极的角色,通过财政政策和货币政策来引导经济发展。

他提出了一系列具体的政策建议,包括增加政府支出、扩大社会福利项目、提高最低工资标准等,以促进经济增长和社会稳定。

然而,曼施坦因计划也受到了一些批评和质疑。

一些经济学家认为,过度的政府干预可能导致资源配置不合理,产生浪费和效率低下的问题。

同时,过多的财政支出可能导致通货膨胀和财政赤字问题,进而影响经济的稳定和可持续发展。

尽管曼施坦因计划并没有被普遍采纳和实施,但它的提出引发了对于政府干预经济的广泛讨论和研究。

在后续的经济政策中,一些国家政府也借鉴了曼施坦因的理念,采取了一些类似的政策措施,以缓解经济危机和促进经济复苏。

总的来说,曼施坦因计划作为一种重要的经济复苏方案,对于当代经济政策的制定和实施仍具有一定的启示意义。

在当前全球经济面临诸多挑战的背景下,我们有必要认真思考曼施坦因计划所提出的政府干预经济的理念,探讨如何更好地利用政府的力量,推动经济的可持续增长和社会的全面发展。

《曼施坦因小传》介绍从17世纪开始,普鲁士军队就开始建立了一种机动作战的传统,随着19世纪总参谋部制度的建立,这一传统越发精炼。

由于必须在多条战线上与往往是拥有数量优势的敌人作战,普鲁士的理论偏爱以大胆的机动作战将对手置于不利境地并力图在对方能够利用其数量优势之前在一次决定性的战役中取得迅速的胜利。

普鲁士军队在1866年的普奥战争和1870-1871年的普法战争中展示了他们在机动作战方面的卓越才能,在这两次战争中他们成功地进行外线机动并在闪电般的战役中迅速地击败了强大的对手。

德意志帝国在第一次世界大战中仍然沿袭这一传统,其所制定的施理芬计划力图通过快速机动在几周之内击败法国。

然而这一次机动作战却未能达到在第一轮较量中击败对手的任务,而德国则被迫陷入了堑壕阵地战,最终德军在长达四年的消耗战中被消磨殆尽。

参与这次大战的一位年轻的参谋军官学到了这一传统,他就是艾里希·冯·曼施坦因,在下次世界大战中他将成为机动作战最卓越的专家和实践者。

曼施坦因将普鲁士的机动作战传统奉为圭臬而他自己的指挥天才可以让他驾轻就熟地利用这一理论来用最简单的方式解决最复杂的军事问题。

在第二次世界大战中,曼施坦因用他在机动作战方面的天才为第三帝国的战争作出了巨大的贡献。

首先,他调整了施理芬计划使得德军得以在六周之内击败法国。

其次,他征服了克里米亚并在此过程中彻底消灭了四个苏军集团军。

第三,他在1942-43年的灾难性的冬季中帮助德军南翼免于彻底崩溃并发动了一次卓越的反攻重新夺取了战役主动权。

后来当东线的战争逐渐逼近德国时,曼施坦因主张采取机动防御,视其为让德军免于陷入代价高昂的阵地战的最好手段并逐步地消耗掉敌军的力量。

曼施坦因不仅是在进攻和防御中都奉行机动作战的信徒而且还在战术方面颇有创新,为了提高部队的作战效能,早在战前他就主张建立突击炮部队。

在战争中,他大胆地使用冲锋舟来迂回战术障碍并试验了新的部队编组,如建立炮兵师和重型坦克团二者均十分成功。