伤寒论讲解和药方介绍

- 格式:ppt

- 大小:646.50 KB

- 文档页数:65

伤寒论全部方剂伤寒论,是中国古代著名医学家张仲景的医学名著,记录了伤寒病的病因、病情分类、辨证的方法,以及相应的治疗方剂。

伤寒,是一种由感染引起的急性传染病,症状表现为发热、寒战、头痛等,如果不及时治疗,可导致严重并发症。

伤寒论的方剂内容丰富,涵盖了各种病情的治疗,下面将对其中部分方剂进行介绍。

一、桂枝汤桂枝汤是伤寒论中最常见的方剂之一,用于治疗伤寒病初起,表现为发热、寒战、头痛等症状。

方剂的组成包括桂枝、甘草、生姜和大枣等药物,具有温阳解表、发汗的作用。

桂枝汤的运用范围十分广泛,不仅可以用于治疗伤寒病,还可以用于治疗风寒感冒等。

二、白虎汤白虎汤是用于治疗伤寒病的高热、呕吐、口渴等症状的方剂。

方剂的组成包括生石膏、炙甘草、大青叶和桂枝等药物,具有清热解毒、生津止渴的作用。

白虎汤主要用于治疗伤寒病的热毒较重、胃肠功能紊乱的情况。

三、大青龙汤大青龙汤是伤寒论中一种较为复杂的方剂,用于治疗伤寒病的热毒较重、病情较重的情况。

方剂的组成包括生石膏、甘草、黄芩、黄连、黄柏、大青叶、桂枝等药物,具有清热解毒、祛痰止咳的作用。

大青龙汤适用于伤寒病的病情较为严重,需要加强清热解毒和祛痰止咳的治疗。

四、小柴胡汤小柴胡汤是伤寒论中一种常用的方剂,用于治疗伤寒病的发热、寒战、头痛等症状,并且存在胸闷、嗳气、舌苔黄腻等病情。

方剂的组成包括柴胡、半夏、黄芩、人参、干姜等药物,具有解郁解表、和胃降逆的作用。

小柴胡汤主要用于治疗伤寒病的病情相对较轻、伴有胸闷等症状的情况。

在伤寒论中,还有许多其他方剂,比如四逆汤、小青龙汤、葛根汤等。

每种方剂都针对不同的病情进行方药组合,以达到治疗伤寒病的目的。

伤寒论的方剂多以草药为基础,采用中药的独特疗法,对于治疗伤寒病具有较好的效果。

然而,需要注意的是,伤寒病是一种严重的传染病,患者在接受治疗时应严格遵循医生的指导,切勿自行使用方剂。

方剂的使用必须根据患者的具体病情进行调整,不可滥用或随意更改药物配方。

伤寒论全部方剂伤寒论是中国古代名医张仲景所著的一本重要医学经典,它是以中医治疗的理论和方法为基础,系统总结了伤寒病的病机、诊断及治疗方针,并提出了一系列经方。

这些方剂被广泛运用于临床,对于治疗伤寒病及其他相关疾病发挥了重要作用。

以下是伤寒论中的全部方剂的简要介绍。

1. [银翘散]银翘散是伤寒论中的经典方剂之一,由银翘、连翘、薄荷、桔梗等草药组成。

适用于辛温表解、清热解暑的病情,主要用于治疗温病初起、轻微的伤寒病。

具有解表散寒、清热解毒的作用。

2. [麻黄汤]麻黄汤是伤寒论中的经典方剂之一,由麻黄、桂枝、杏仁、甘草等草药组成。

适用于寒邪袭表、阳气不足的病情,主要用于治疗伤寒病早期的外邪寒凝证。

具有发汗解表、散寒止痛的作用。

3. [桂枝汤]桂枝汤是伤寒论中的经典方剂之一,由桂枝、生姜、大枣、甘草等草药组成。

适用于寒邪困于阳分、阴阳两虚的病情,主要用于治疗伤寒病中期的太阳与少阳并病证。

具有温阳散寒、调和营卫的作用。

4. [理中丸]理中丸是伤寒论中的经典方剂之一,由人参、白术、甘草等草药组成。

适用于阳气不振、脾胃虚寒的病情,主要用于治疗伤寒病后期的阳气亏虚证。

具有健脾温中、升阳固表的作用。

5. [防己地黄丸]防己地黄丸是伤寒论中的经典方剂之一,由防己、生地、知母、炙甘草等草药组成。

适用于伤寒病后期,阴阳两虚,营卫失和的病情。

具有滋阴养血、调和营卫的作用。

6. [四逆汤]四逆汤是伤寒论中的经典方剂之一,由附子、桂枝、白术、干姜等草药组成。

适用于阴盛阳亡的病情,主要用于治疗伤寒病重证候中的阴阳离决证。

具有温阳救逆、益气养血的作用。

7. [五苓散]五苓散是伤寒论中的经典方剂之一,由茯苓、猪苓、泽泻、白术、芡实等草药组成。

适用于阳气不足,水湿停聚的病情,主要用于治疗伤寒病后期的湿困脾阳证。

具有渗利湿浊、健脾利水的作用。

8. [小柴胡汤]小柴胡汤是伤寒论中的经典方剂之一,由柴胡、黄芩、半夏、人参等草药组成。

适用于表里不解的病情,主要用于治疗伤寒病中期的柴胡疏肝证。

伤寒论解说

【原创实用版】

目录

1.伤寒论简介

2.伤寒论的内容及特点

3.伤寒论的临床应用

4.伤寒论的现代研究与价值

正文

伤寒论,是我国古代医学家张仲景所著的一部重要医学典籍,是中医学理论体系的重要组成部分,被誉为“医圣之书”。

伤寒论的内容丰富,主要包括了对伤寒病的病因、病理、症状、诊断、治疗和预防等方面的详细论述。

其中,张仲景创造性地提出了“辨证论治”的理论,即根据病人的病情、体质、环境等因素,综合分析,确定治疗方案。

这一理论至今仍是中医学的核心理论之一。

伤寒论的临床应用广泛,其所记载的许多方剂至今仍在临床中被广泛应用,如桂枝汤、麻黄汤、承气汤等,都是临床常用的经典方剂。

同时,伤寒论中对于伤寒病的治疗方法和预防措施的论述,对于现代医学的发展也有着深远的影响。

现代研究显示,伤寒论中的许多理论和方剂都具有一定的科学依据和临床疗效。

例如,伤寒论中的“辨证论治”理论,已被证实在临床治疗中具有显著的优势。

此外,通过对伤寒论的研究,我们也可以更深入地理解中医学的理论体系和临床实践。

总的来说,伤寒论不仅是一部重要的医学典籍,也是中医学的理论瑰宝。

第1页共1页。

伤寒论一百一十三种中药配方

简介

本文介绍了《伤寒论》中的一百一十三种中药配方,以下是详细内容。

中药配方列表

1. 麻黄汤:麻黄、桂枝、杏仁、石膏、甘草。

2. 桂枝加附子汤:桂枝、杏仁、人参、附子、甘草、生姜。

3. 四逆散:附子、干姜、大枣、甘草。

4. 五苓散:茯苓、白术、桂枝、干姜、泽泻。

5. 五物汤:人参、白术、茯苓、甘草、大枣。

6. 六味地黄丸:熟地、山药、山茱萸、石斛、汉防己、牛膝。

7. 大黄防风汤:大黄、芍药、防风、枳实、甘草。

8. 三黄石膏汤:黄连、黄芩、黄柏、石膏。

9. 苏合香附汤:附子、苏合香。

10. 剂石膏汤:石膏、甘草、竹茹、薏苡仁。

11. 若带下补胎汤:地黄、熟地、川牛膝、干姜、杜仲、肉苁蓉、桑椹、川桂枝、知母、大沙参、萆薢子。

(以下省略一百一十三种中药配方)

结论

本文列举了《伤寒论》中的一百一十三种中药配方。

了解每种配方的组成和用途对于学习中药的应用和中医治疗是非常重要的。

详细而系统地研究这些配方,可以为中医临床实践提供更多的参考和选择。

《伤寒论》113方——半夏散及汤《伤寒论》是中国古代医学巨著,由东汉末年医学家张仲景所著。

其中的113方——半夏散及汤,是一种常用于治疗伤寒的方剂。

本文将介绍半夏散及汤的药物组成、适应症、用法用量以及临床应用效果等方面的内容。

一、药物组成半夏散及汤的主要成分有半夏、生姜、干姜和法半夏。

其中,半夏为本方的主要药物,其性质为苦、辛、寒,具有止呕、降逆的作用。

生姜和干姜则可以温中散寒,除湿温肺,助半夏的功效。

法半夏是经过砂盐法处理的半夏,具有温中降逆的功效。

二、适应症半夏散及汤适用于治疗伤寒的初起或表现为烦躁不安、恶心呕吐、胸腹胀满等症状的患者。

此外,对于湿热型的伤寒,如口渴、舌苔厚腻、尿赤等症状,半夏散及汤也具有一定的疗效。

三、用法用量半夏散的用法是将半夏、生姜、干姜、法半夏按照一定的比例配伍,研磨至细末,每次3-5克,一日2-3次。

而半夏汤则需要将半夏、生姜、干姜、法半夏煎煮后,去渣取汁,每次10-15毫升,一日2-3次。

四、临床应用效果半夏散及汤作为治疗伤寒的方剂,广泛应用于临床实践中。

经过临床观察,该方剂能够有效地缓解患者症状,恢复正常的生活状态。

尤其对于伴有恶心呕吐、胸腹胀满等症状的伤寒患者,半夏散及汤可以迅速起到镇静胃肠、降逆止呕的作用,使患者感到舒适。

此外,半夏散及汤在治疗湿热型伤寒方面也表现出良好的疗效。

湿热型伤寒以口渴、舌苔厚腻、尿赤等症状为主,患者体内湿热蕴结,气滞不畅。

半夏散及汤具有温中降逆、燥湿除湿的作用,有助于患者的康复。

在使用半夏散及汤时,需要严格控制用量,避免剂量过大引起不良反应。

对于患者个体差异较大、病情严重、体质虚弱的患者,要慎重考虑剂量和使用方式。

总结而言,伤寒论113方——半夏散及汤是一种应用广泛、临床疗效良好的方剂。

它由半夏、生姜、干姜、法半夏组成,用于治疗伤寒的早期症状以及湿热型伤寒。

在使用过程中,需要严格控制用量,以确保患者的安全和疗效。

但需要注意的是,半夏散及汤并非适用于所有的伤寒患者,应根据患者的具体情况进行选择和调配。

《伤寒论》113方《伤寒论》113方(附“汉代与现代处方剂量换算表”)1桂枝汤方:12条桂枝三两,去皮芍药三两甘草二两炙生姜三两切大枣十二枚擘右五味,咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,温服令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳;不可令如水流离,病必不除。

若一服汗出病差,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽。

若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二、三剂。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

2桂枝加桂汤方:117条桂枝五两,去皮芍药三两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

本云桂枝汤,今加桂满五两。

所以加桂者,以能泄奔豚气也。

3桂枝加芍药汤方:279条桂枝三两,去皮芍药六两甘草二两,炙大枣十二枚,擘生姜三两,切,右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服。

本云桂枝汤,今加芍药。

4桂枝加大黄汤方:279条桂枝三两,去皮大黄二两芍药六两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

5桂枝加厚朴杏子汤方:43条桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切芍药三两大枣十二枚,擘厚朴二两,炙,去皮杏仁五十枚,去皮尖右七味,以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升,覆,取微似汗。

6桂枝加附子汤方:20桂枝三两,去皮芍药三两甘草三两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘附子一枚,炮,去皮,破八片右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

本云桂枝汤,今加附子,将息如前法。

7挂枝去芍药汤方:21桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘右四味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,本云桂枝汤,今去芍药,将息如前法。

8桂枝去芍药加附子汤方:22桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘附子炮,去皮,破八片,一枚右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

《伤寒论》全部方剂汇总及整理1 桂枝汤方:12条桂枝三两,去皮芍药三两甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘上五味,㕮咀(将药材咀嚼为小碎片)三味(芍药,甘草,桂枝),以水七升(1400ml),微火煮取三升(600ml),去滓,适寒温,服一升。

服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,温服令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳(微汗);不可令如水流离(大汗淋漓),病必不除。

若一服汗出病差,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽。

若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二、三剂。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

擘即是掰。

张仲景表述中的很多词都是很原始和质朴。

桂枝去皮,历来有争议,因《伤寒论》里的内容被历代医家增补,修改,及部分遗失。

此药效果好的部分就是桂树的嫩枝尖,皮和木不分开的部分,如果皮和木分开了,就不是严格意义的桂枝了,皮里面的木头是几乎没有疗效的。

2 桂枝加桂汤方:117条桂枝五两,去皮芍药三两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘上五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

本云桂枝汤,今加桂满五两。

所以加桂者,以能泄奔豚气也。

炙甘草是蜜烘制的甘草,是将蜂蜜放置锅内炼制,并加生甘草片均匀翻炒而成。

炙甘草为类圆形或椭圆形切片,表面为红褐色或者灰棕色,微有光泽,切面为黄色至深黄色,性温、味甘。

炙甘草补中最速,并非为今日多见的中和之用。

3 桂枝加芍药汤方:279条桂枝三两,去皮芍药六两甘草二两,炙大枣十二枚,擘生姜三两,切上五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服。

本云桂枝汤,今加芍药。

4 桂枝加大黄汤方:279条桂枝三两,去皮大黄二两芍药六两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘上六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

5 桂枝加厚朴杏子汤方:43条桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切芍药三两大枣十二枚,擘厚朴二两,炙,去皮杏仁五十枚,去皮尖上七味,以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升,覆,取微似汗。

伤寒论处方大全伤寒论是我国古代医学经典之一,其中记载了大量的治疗方法和处方。

这些处方经过千百年的临床实践,被证实具有一定的疗效,对于一些疾病的治疗有着重要的指导意义。

下面将为大家介绍一些伤寒论中的经典处方,希望能对大家有所帮助。

1. 桂枝加葛根汤。

组成,桂枝、葛根、芍药、甘草、生姜。

功效,解表化湿,和营和血,清里热,解肌,除热,解表。

适用于外感风寒湿邪,表证重,里有热,病程不超过3天,有发热,恶寒,头痛,身痛,无汗,口渴,舌苔白腻,脉浮紧。

2. 桂枝汤。

组成,桂枝、芍药、甘草、生姜。

功效,解表,温经,和营,和血。

适用于外感风寒湿邪,表证轻,病程不超过3天,有发热,恶寒,头痛,无汗,舌苔薄白,脉浮紧。

3. 桂枝去芍药加附子汤。

组成,桂枝、附子、甘草、生姜。

功效,解表,温经,和营,和血,解肌,除热。

适用于外感风寒湿邪,表证重,里有热,病程不超过3天,有发热,恶寒,头痛,身痛,无汗,口渴,舌苔薄白,脉浮紧。

4. 桂枝去芍药加茯苓汤。

组成,桂枝、茯苓、甘草、生姜。

功效,解表,温经,和营,和血,利水。

适用于外感风寒湿邪,表证轻,病程不超过3天,有发热,恶寒,头痛,无汗,舌苔薄白,脉浮紧。

5. 桂枝加芍药汤。

组成,桂枝、芍药、甘草、生姜。

功效,解表,温经,和营,和血。

适用于外感风寒湿邪,表证轻,病程不超过3天,有发热,恶寒,头痛,无汗,舌苔薄白,脉浮紧。

以上就是伤寒论中的一些经典处方,这些处方在临床上有着重要的应用价值,能够帮助医生更好地治疗一些外感风寒湿邪引起的疾病。

当然,在使用这些处方时,还需要根据病情的具体情况进行调整,不能一概而论。

希望大家能够对这些处方有所了解,同时也希望大家在生病时能够及时就医,获得有效的治疗。

仲景伤寒论里方证相应经方汇总仲景伤寒论里方证相应经方汇总一、主题介绍仲景,古代医学家,他所著述的《伤寒论》被誉为中医经典之一,对中医理论和诊断治疗方法的发展做出了巨大贡献。

《伤寒论》是一部论述伤寒病病因、发病机理以及其诊断与治疗方法的专著,被广泛应用于临床实践和教育领域。

在《伤寒论》中,仲景根据不同的病机,分类了多个病证,并据此给出相应的治疗方剂。

这些方剂是从古代医书中汇总而来,通过广泛的实践应用,被证实具有较好的疗效。

本文将按照仲景在《伤寒论》中提及的方证相应经方,进行详细的汇总和评述。

二、方证相应经方汇总1. 太阳证(表证)太阳证是指外邪入侵人体后,初期表现为寒邪束表、脉浮等症状的一类病证。

仲景所述的太阳证包括伤寒初起、脉浮、头项强痛、恶寒发热、汗出、喜温喜按等特点。

对于太阳证,仲景推荐使用的方剂主要包括桂枝汤、麻黄汤、麻杏石甘汤等。

2. 阳明证(实证)阳明证是指外邪入侵人体后,病情进一步发展,表现为实热、便秘、口干等症状的一类病证。

仲景所述的阳明证主要包括伤寒二三日、口渴欲饮、大便秘结、腹胀疼痛、小便少等症状。

对于阳明证,仲景推荐使用的方剂主要包括大承气汤、大黄甘遂汤等。

3. 少阳证(半表半里证)少阳证是指外邪入侵人体后,病情进一步发展,初期表现为半表半里的一类病证。

仲景所述的少阳证主要包括伤寒初起、寒热不食、苔黄、胁痛等症状。

对于少阳证,仲景推荐使用的方剂主要包括柴胡汤。

4. 太阴证(寒证)太阴证是指外邪入侵人体后,病情进一步发展,表现为寒邪郁于里、体寒、脉沉等寒证的一类病证。

仲景所述的太阴证主要包括伤寒三五日、脉沉紧、身寒而无汗、苔白等症状。

对于太阴证,仲景推荐使用的方剂主要包括白通汤、大建中汤等。

5. 厥阴证(食证)厥阴证是指外邪入侵人体后,病情进一步发展,表现为胃寒、腹胀等症状的一类病证。

仲景所述的厥阴证主要包括伤寒五七日、脉微紧、下利清谷、口不渴、腹微满等症状。

对于厥阴证,仲景推荐使用的方剂主要包括小建中汤。

伤寒论:重要方剂总结提炼!一、太阳病(一)提纲1、太阳病:太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

(1)2、太阳中风证:太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

(2)3、太阳伤寒证:太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒。

(3)4、太阳温病:太阳病,发热而渴,不恶寒者,为温病。

(6)(二)太阳病本证1、桂枝汤证太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

(12)病机:风邪袭表,卫强营弱,营卫失调治则:解肌祛风,调和营卫组成:桂枝芍药甘草生姜大枣服法:服已须臾,啜热稀粥,遍身絷絷微似有汗者益佳。

若病重者,一日一夜服,周时观之。

适应证:1)头痛,发热,汗出,恶风2)太阳病,初服桂枝汤,反烦不解者,先刺风池、风府,却与桂枝汤则愈。

3)伤寒发汗已解,半日许复烦,脉浮数4)太阳病,下之后,其气上冲者5)病常自汗出者,此为荣气和,荣气和者,外不谐,以卫气不共荣气谐和故尔。

以荣行脉中,卫行脉外,复发其汗,荣卫和则愈6)病人脏无他病,时发热自汗出而不愈者,此卫气不和也,先其时发汗则愈2、麻黄汤证太阳病,头痛、发热,身疼,腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。

(35)病机:卫阳被遏,营阴郁滞治则:发汗解表,宣肺平喘组成:麻黄桂枝甘草杏仁煎服:先煮麻黄。

温服八合,覆取微似汗。

3、大青龙汤证太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。

若脉微弱,汗出恶风者,不可服之。

服之则厥逆,筋惕肉?,此为逆也。

(38)病机:太阳伤寒兼里热证治法:辛温解表,内清郁热组成:麻黄桂枝甘草杏仁生姜大枣石膏煎服:先煮麻黄。

取微似汗。

4、小青龙汤证伤寒表不解,心下有水气,干呕,发热而咳,或渴,或利,或噎,或小便不利、少腹满,或喘者,小青龙汤主之。

(40)病机:太阳伤寒兼里停水饮证治法:辛温解表,温化水饮,表里双解组成:麻黄芍药细辛干姜甘草桂枝五味子半夏(三)太阳病变证1、坏病的处理原则太阳病三日,已发汗,若吐、若下、若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与之也。

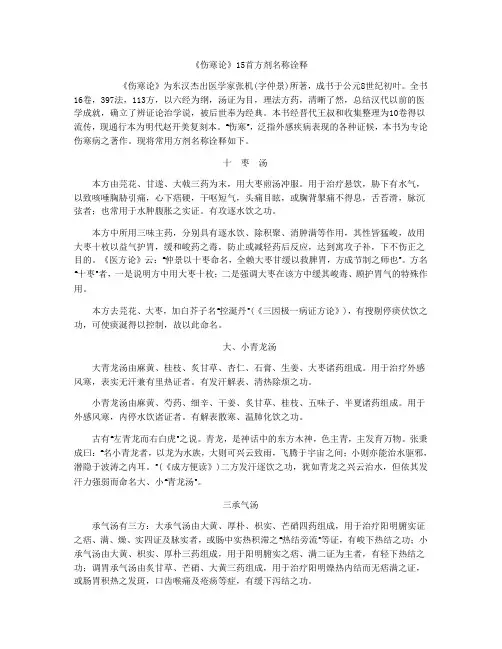

《伤寒论》15首方剂名称诠释《伤寒论》为东汉杰出医学家张机(字仲景)所著,成书于公元8世纪初叶。

全书16卷,397法,113方,以六经为纲,汤证为目,理法方药,清晰了然,总结汉代以前的医学成就,确立了辨证论治学说,被后世奉为经典。

本书经晋代王叔和收集整理为10卷得以流传,现通行本为明代赵开美复刻本。

“伤寒”,泛指外感疾病表现的各种证候,本书为专论伤寒病之著作。

现将常用方剂名称诠释如下。

十枣汤本方由芫花、甘遂、大戟三药为末,用大枣煎汤冲服。

用于治疗悬饮,胁下有水气,以致咳唾胸胁引痛,心下痞硬,干呕短气,头痛目眩,或胸背掣痛不得息,舌苔滑,脉沉弦者;也常用于水肿腹胀之实证。

有攻逐水饮之功。

本方中所用三味主药,分别具有逐水饮、除积聚、消肿满等作用,其性皆猛峻,故用大枣十枚以益气护胃,缓和峻药之毒,防止或减轻药后反应,达到寓攻子补,下不伤正之目的。

《医方论》云:“仲景以十枣命名,全赖大枣甘缓以救脾胃,方成节制之师也”。

方名“十枣”者,一是说明方中用大枣十枚;二是强调大枣在该方中缓其峻毒、顾护胃气的特殊作用。

本方去芫花、大枣,加白芥子名“控涎丹”(《三因极一病证方论》),有搜剔停痰伏饮之功,可使痰涎得以控制,故以此命名。

大、小青龙汤大青龙汤由麻黄、桂枝、炙甘草、杏仁、石膏、生姜、大枣诸药组成。

用于治疗外感风寒,表实无汗兼有里热证者。

有发汗解表、清热除烦之功。

小青龙汤由麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、五味子、半夏诸药组成。

用于外感风寒,内停水饮诸证者。

有解表散寒、温肺化饮之功。

古有“左青龙而右白虎”之说。

青龙,是神话中的东方木神,色主青,主发育万物。

张秉成曰:“名小青龙者,以龙为水族,大则可兴云致雨,飞腾于宇宙之间;小则亦能治水驱邪,潜隐于波涛之内耳。

”(《成方便读》)二方发汗逐饮之功,犹如青龙之兴云治水,但依其发汗力强弱而命名大、小“青龙汤”。

三承气汤承气汤有三方:大承气汤由大黄、厚朴、枳实、芒硝四药组成,用于治疗阳明腑实证之痞、满、燥、实四证及脉实者,或肠中实热积滞之“热结旁流”等证,有峻下热结之功;小承气汤由大黄、枳实、厚朴三药组成,用于阳明腑实之痞、满二证为主者,有轻下热结之功;调胃承气汤由炙甘草、芒硝、大黄三药组成,用于治疗阳明燥热内结而无痞满之证,或肠胃积热之发斑,口齿喉痛及疮疡等症,有缓下泻结之功。

《伤寒论》经方113方剂总结1桂枝汤类方歌(二十一首)一、桂枝汤:桂枝汤方桂芍草,佐用生姜和大枣。

啜粥温服取微汗,调和营卫解肌表。

二、桂枝加葛根汤:桂加葛根走经输,项背几几反汗濡。

解肌驱风滋经脉,用治柔痉理不殊。

三、桂枝加附子汤:桂加附子治有三,风寒肢痛脉迟弦。

汗漏不止恶风甚,肌肤麻木卫阳寒。

四、桂枝去芍药汤:桂枝去芍意何居,胸满心悸膻中虚。

若见咳逆和短气,桂甘姜枣治无遗。

五、桂枝去芍药加附子汤:桂枝去芍避阴寒,加附助阳理固然。

脉促无力舌质淡,胸痹治法非等闲。

六、桂枝麻黄各半汤:桂加麻杏名各半,肌表小邪不得散。

面有热色身亦痒,两方合用发小汗。

七、桂枝二麻黄一汤:桂二麻一名合方,寒热如疟治法良。

大汗之后表未解,祛邪同时正亦匡。

八、桂枝二越婢一汤:桂加麻膏量要轻,热多寒少脉不丰。

小汗法中兼清热,桂二越一记心中。

九、桂枝去桂加茯苓白术汤:桂枝汤中去桂枝,苓术加来利水湿。

小便不利心下满,颈项强痛热翕翕。

十、桂枝加厚朴杏子汤:桂加厚朴杏子仁,喘家中风妙如神。

如今肺炎求治法,媲美麻杏说与君。

十一、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤:桂枝加参新加汤,增姜加芍效力彰。

身疼脉沉非表证,血虚营弱汗多伤。

十二、桂枝甘草汤:桂枝甘草补心虚,两手叉冒已浇漓。

汗多亡液心阳弱,药少力专不须疑。

十三、小建中汤:桂加饴糖小建中,倍加芍药方奏功。

虚劳里急心烦悸,伤寒尺迟梦失精。

十四、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤:桂枝去芍恐助阴,痰水犯心狂躁纷。

龙牡安神桂枝助,蜀漆涤饮有奇勋。

十五、桂枝加桂汤:桂枝加桂剂量增,奔豚冲心来势凶。

平冲降逆解外寒,补心代肾立奇功。

十六、桂枝甘草龙骨牡蛎汤:桂枝甘草组成方,龙牡加入安神良。

心悸同时兼烦躁,补阳宁心效果彰。

十七、桂枝附子汤:桂枝附子寒痹痛,去芍加附量要重。

扶阳散寒应兼顾,脉浮虚涩是其应。

十八、去桂加白术汤:去桂加术大便硬,寒湿相搏身疼痛。

术附姜枣加甘草,三阴都尽冒始应。

十九、桂枝加芍药汤:桂枝加芍腹痛诊,此病原来属太阴。

《伤寒论》是中国古代医学经典之一,由东汉医学家张仲景所著,主要讨论了伤寒病的病因、病机、诊断及治疗方法。

以下是对《伤寒论》的简明讲解:

1. 疾病概述:《伤寒论》主要讨论了“伤寒”这一疾病,该病属于中医学的“外感热病”范畴,常见于春秋季节。

病因包括外邪侵袭、饮食失调等。

2. 病理变化:《伤寒论》详细描述了伤寒病的病程演变和病理变化,包括发热、恶寒、汗出、脉象等症状表现。

3. 辨证施治:在《伤寒论》中,张仲景提出了“表里辨证”、“阴阳辨证”等治疗原则,指导医生根据患者的具体情况进行辨证施治。

4. 治疗方法:根据《伤寒论》,治疗伤寒病主要采用辛凉解表的药物,如麻黄、桂枝等,并强调“辨证用药”和“标本兼治”的治疗思想。

5. 临床意义:《伤寒论》对中医诊疗理论和方法产生了深远影响,成为中医防疫学和外感病治疗的重要参考依据。

总的来说,《伤寒论》是中国古代医学宝贵的经典之一,对中医理论和临床实践有着重要的影响,也为后世医学研究提供了宝贵的历史资

料和临床经验。

《伤寒论》方剂大全《伤寒论》全称《伤寒杂病论》,为医圣张仲景所著,载方共计113首(实为112首,因其中的禹余粮丸有方无药)。

1 桂枝汤2 桂枝加葛根汤3 桂枝加附子汤4 桂枝加芍药汤5 桂枝去芍药加附子汤6 桂枝麻黄各半汤7 桂枝二麻黄一汤8 桂枝二越婢一汤9 桂枝去桂加茯苓白术汤10桂枝加厚朴杏子汤11桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤12桂枝甘草汤13小建中汤14桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤15桂枝加桂汤16桂枝甘草龙骨牡蛎汤17桂枝附子汤18 桂枝去桂加茯苓白术汤19 桂枝加芍药汤20桂枝加大黄汤21 桂枝人参汤22 麻黄汤23 大青龙汤24 小青龙汤25 麻黄杏仁甘草石膏汤26 麻黄连翘赤小豆汤27 麻黄附子细辛汤28 麻黄升麻汤29麻黄附子甘草汤30 葛根汤31 葛根加半夏汤32葛根黄芩黄连汤33桃核承气汤34抵当汤35 栀子豉汤36 栀子甘草豉汤37 栀子生姜豉汤38 栀子厚朴汤39 栀子干姜汤40 枳实栀子豉汤41栀子柏皮汤42大陷胸丸43 大陷胸汤44十枣汤45 小陷胸汤46 三物小白散47 瓜蒂散48半夏泻心汤49 大黄黄连泻心汤50 附子泻心汤51 生姜泻心汤52 甘草泻心汤53 旋覆代赭汤54甘草汤55 炙甘草汤56 甘草干姜汤57 甘草附子汤58 茯苓桂枝白术甘草汤59 茯苓桂枝甘草大枣汤60 茯苓甘草汤61 五苓散62猪苓汤63 文蛤散64黄芩汤65黄芩加半夏生姜汤66 黄连汤67 黄连阿胶汤68 白虎汤69白虎加人参汤70 竹叶石膏汤71 调胃承气汤72 小承气汤73 大承气汤74 麻子仁丸75 蜜煎导方76 猪胆汁方77 小柴胡汤78 大柴胡汤79 柴胡加芒硝汤80 柴胡桂枝汤81 柴胡桂枝干姜汤82柴胡加龙骨牡蛎汤83 四逆散84 芍药甘草汤85芍药甘草附子汤86 当归四逆汤87 当归四逆加吴茱萸生姜汤88 干姜附子汤89 干姜黄芩黄连人参汤90 理中丸(汤)91 赤石脂禹余粮汤92 桃花汤93 四逆汤94 四逆加人参汤95 茯苓四逆汤96 通脉四逆汤97 通脉四逆加猪胆汁汤98 真武汤99 白通汤100 白通加猪胆汁汤101 附子汤102 厚朴生姜半夏甘草人参汤103茵陈蒿汤104 猪肤汤105 苦酒汤106 半夏散及汤107 乌梅丸108白头翁汤109 吴茱萸汤110 烧裈散111 桔梗汤112牡蛎泽泻散113.禹余粮丸(有方无药)。

《伤寒论》重点方剂解读与应用

《伤寒论》是中医经典之一,讲述了伤寒病的诊断、治疗以及预防措施。

方剂是中医治疗的重要方法之一,对于理解和应用《伤寒论》具有重要意义。

以下是《伤寒论》中的一些重点方剂的解读与应用:

1. 桂枝汤:桂枝汤是《伤寒论》中最重要的方剂之一,由桂枝、芍药、甘草和生姜组成。

它主要用于治疗表寒里热的发热、头痛、恶寒、身体酸疼等症状。

该方剂适用于伤寒病、太阳中风、阳明病等。

2. 甘露饮:甘露饮由甘草、葛根、芍药、桔梗、鱼腥草、板蓝根等组成,用于治疗伤寒病的表虚热症状,如高热、口渴、汗多等。

它通常用于治疗太阳病、少阳病等。

3. 五苓散:五苓散由茯苓、白术、泽泻、猪苓、橘红组成,主要用于治疗伤寒后的湿阻症状,如脘腹胀满、呕吐、泄泻等。

它适用于伤寒后的湿热证、温病等。

4. 参苓白术散:参苓白术散由黄精、茯苓、白术、猪苓、炒白术、泽泻组成,主要用于治疗伤寒后的气阴两虚症状,如神疲乏力、气短、口干等。

它适用于伤寒后的虚热证、温病等。

5. 茵陈蒿饮:茵陈蒿饮由茵陈、蒿草、泽泻、车前子、车前叶、木通等组成,主要用于治疗伤寒病的湿热证状,如脾胃不和、便秘、小便浑浊等。

它适用于湿热内蕴的伤寒病、温病等。

以上是《伤寒论》中的一些重点方剂的解读与应用。

在临床上,医师应根据患者的具体症状和体质选择合适的方剂,并结合辨证论治的理论进行治疗。

方剂的应用要根据患者的具体情况进行调整和个性化处理。

《伤寒论》113经方完整版《伤寒论》的一个突出成就是对中医方剂学的重大贡献。

本书记载了397法,113方,提出了完整的组方原则,介绍了伤寒用汗、吐、下等治法,并将八法具体运用到方剂之中,介绍了桂枝汤、麻黄汤、大青龙汤、小青龙汤、白虎汤、麻黄杏仁石膏甘草汤、葛根黄芩黄连汤、大承气汤、小承气汤、调胃承气汤、大柴胡汤、小柴胡汤等代表名方。

书中记载的的方剂,大多疗效可靠,切合临床实际,一千多年来经历代医家的反复应用,屡试有效。

由于张仲景所博采或个人拟制的方剂,精于选药,讲究配伍,主治明确,效验卓著,后世誉之为“众方之祖”,尊之为“经方”。

1.桂枝汤【原文】太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

【组成】桂枝三两、芍药三两、炙甘草二两、生姜三两、大枣十二枚【功用】解肌发表,调和营卫。

【煎法】右五味,咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

【方歌】桂枝汤治太阳风,芍药甘草姜枣同。

解肌发表调营卫,表虚有汗此为功。

2.桂枝加桂汤【原文】烧针令其汗,针处被寒,核起而赤者,必发奔豚。

气从少腹上冲心者,灸其核上各一壮,与桂枝加桂汤,更加桂二两也。

【组成】桂枝五两、芍药三两、生姜三两、炙甘草二两、大枣十二枚。

【功用】温阳祛寒,平冲降逆。

【煎法】右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

3.桂枝加芍药汤【原文】本太阳病,医反下之,因尔腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之;大实痛者,桂枝加大黄汤主之。

【组成】桂枝三两、芍药六两、炙甘草二两、大枣十二枚、生姜三两。

【功用】温脾和中,缓急止痛。

【煎法】右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服。

4.桂枝加大黄汤【组成】桂枝三两、大黄二两、芍药六两、生姜三两、炙甘草二两、大枣十二枚【功用】发表疏里,外解太阳之表,内攻太阴之里实。

【煎法】右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

5.桂枝加厚朴杏子汤【原文】太阳病,下之,微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏子汤主之。

第一章——太阳病辨证论治1、桂枝加葛根汤证提要:太阳中风兼经气不利的证治。

病机:风寒外束,营卫不和,经输不利,筋脉失养。

主症:发热,汗出,恶风,项背拘紧固缩,转动不灵。

治法:解肌祛风,调和营卫,升津舒经。

方药:桂枝加葛根汤(桂枝汤加葛根)2、葛根汤证提要:太阳伤寒兼经输不利的证治。

病机:风寒之邪束表,太阳经输不利。

主症:恶寒(风),发热,头痛,无汗,项背拘急不舒,脉浮紧。

治法:发汗解表,升津舒筋。

方药:葛根汤(桂枝汤减轻桂芍用量,加葛根、麻黄)3、桃核承气汤证提要:蓄血轻证的证治。

病机:血热互结于下焦。

主症:少腹急结,小便自利,其人如狂,或发热,以午后或夜间为甚,舌红苔黄或有瘀斑,脉沉涩。

治法:泻下瘀热。

方药:桃核承气汤(桃仁、大黄、芒硝、桂枝、甘草)4、蓄水证证提要:蓄水证的证治。

病机:水蓄膀胱,气化不利,兼有表证未除。

主症:少腹硬满,小便不利,渴欲饮水,饮不解渴,甚则饮入即吐,苔白滑。

治法:通阳化气利水,兼以解表。

方药:五苓散(泽泻、桂枝、白术、猪苓、茯苓)5、葛根黄芩黄连汤证提要:里热协表邪下利的证治。

病机:热迫大肠,兼表证不解。

主症:下利不止,肛门灼热、大便臭恶稠粘,小便黄赤,喘而汗出,或兼表证。

舌红、苔黄、脉数。

治法:清热止利,兼以解表。

方药:葛根芩连汤(葛根、黄芩、黄连、甘草)6、桂枝人参汤提要:脾虚下利而表邪不解的证治。

病机:脾阳不足,兼有表邪。

主症:下利不止,心下痞硬,兼发热恶寒。

治法:温中解表。

方药:桂枝人参汤(理中汤加桂枝)7、大陷胸汤证提要:大结胸的证治。

病机:水热互结于心下胸胁。

主症:心下硬痛拒按,伴见心烦,潮热,口渴,头汗出,不大便等,脉沉紧。

治法:泻热逐水,峻下破结。

方药:大陷胸汤(大黄、芒硝、甘遂)8、小青龙汤证提要:太阳伤寒兼水饮内停的证治。

病机:风寒束表,水饮内停。

症状:恶寒,发热,咳嗽,气喘,呕恶,脉浮紧(或浮滑),或兼见其他水饮内停的症状。

治法:辛温解表,温化水饮。