单结晶体管触发电路

- 格式:docx

- 大小:98.77 KB

- 文档页数:3

单结晶体管触发电路工作原理单结晶体管触发电路是一种非常重要的电路,在各个行业中都得到了广泛应用。

它主要应用在高斯脉冲发生器、时基电路、定时器、闪烁灯、时间测量等领域。

单结晶体管触发电路的工作原理非常简单,它是由一个晶体管和其他一些电子元件组成的。

当你给电路添加上电源后,将会形成一个初始电流。

当电路中的电容充电到一定的程度后,会导致晶体管的基极电压达到一个足够高的值,从而使其进入工作区域。

此时,晶体管的电流会发生突变,从而使电路上的其他元件也会产生相应的变化。

在单结晶体管触发电路中,晶体管发挥着重要的作用。

它在电路中扮演着开关的角色,即只有当它工作时,电路中才会有电流通过。

而当电路中的电容充满电荷后,晶体管就会被关闭,从而停止电流的流动。

这样,我们就可以利用电路中电容的充电过程,来控制晶体管的启闭状态。

除了晶体管之外,单结晶体管触发电路中其它的元件也起到了不可忽视的作用。

例如电容、电阻、二极管、放大器等。

它们每一个都有着特定的功能,从而保证了整个电路的正常运转。

还有一点要注意的是,单结晶体管触发电路是一种非常敏感的电路。

它对电压、电流、温度等因素都非常敏感,一旦受到外界干扰,就会导致电路的不稳定或失效。

综上所述,单结晶体管触发电路是一种非常重要的电路,其工作原理简单,但是应用领域非常广泛。

在实际应用中,我们需要注意电路的稳定性,同时也需要合理地搭配各个电子元件,以便使电路正常地工作。

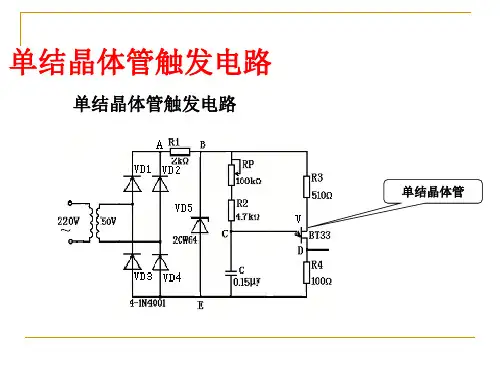

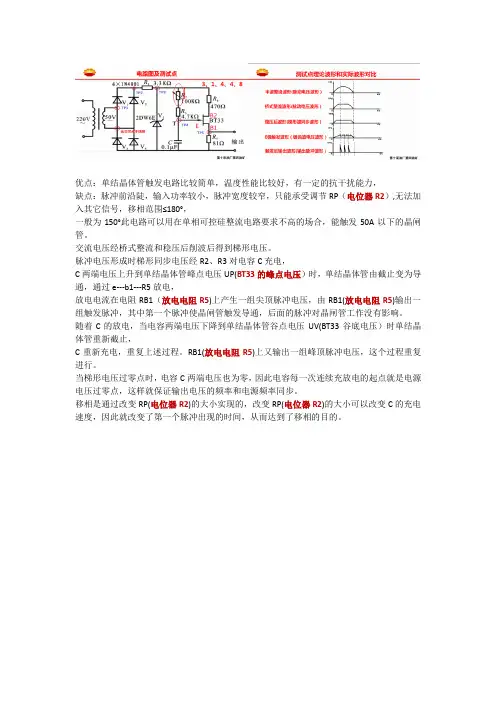

优点:单结晶体管触发电路比较简单,温度性能比较好,有一定的抗干扰能力,

缺点:脉冲前沿陡,输入功率较小,脉冲宽度较窄,只能承受调节RP (电位器R2),无法加入其它信号,移相范围≤180°,

一般为150°此电路可以用在单相可控硅整流电路要求不高的场合,能触发50A 以下的晶闸管。

交流电压经桥式整流和稳压后削波后得到梯形电压。

脉冲电压形成时梯形同步电压经R2、R3对电容C 充电,

C 两端电压上升到单结晶体管峰点电压UP(BT33的峰点电压)时,单结晶体管由截止变为导通,通过e---b1---R5放电,

放电电流在电阻RB1(放电电阻R5)上产生一组尖顶脉冲电压,由RB1(放电电阻R5)输出一组触发脉冲,其中第一个脉冲使晶闸管触发导通,后面的脉冲对晶闸管工作没有影响。

随着C 的放电,当电容两端电压下降到单结晶体管谷点电压UV(BT33谷底电压)时单结晶体管重新截止,

C 重新充电,重复上述过程。

RB1(放电电阻R5)上又输出一组峰顶脉冲电压,这个过程重复进行。

当梯形电压过零点时,电容C 两端电压也为零,因此电容每一次连续充放电的起点就是电源电压过零点,这样就保证输出电压的频率和电源频率同步。

移相是通过改变RP(电位器R2)的大小实现的,改变RP(电位器R2)的大小可以改变C 的充电速度,因此就改变了第一个脉冲出现的时间,从而达到了移相的目的。

单结晶体管触发电路及单相半波可控整流电路实验报告实验目的:研究单结晶体管触发电路和单相半波可控整流电路的特性。

实验器材:单结晶体管、电阻、电容、整流电路板、交流电源。

实验原理:1.单结晶体管触发电路:单结晶体管触发电路是一种常用的触发电路,可用于控制开关电路,使电路开启或关闭。

单结晶体管的基极和发射极之间的电流可以通过控制功率电源的输入电压来调节,从而实现对整个触发电路的控制。

2.单相半波可控整流电路:单相半波可控整流电路主要包括一个可控硅管和一个载流电阻。

通过控制可控硅管的导通角,可以实现对交流电的半波整流,将交流电转换为直流电。

实验步骤:1.搭建单结晶体管触发电路:根据实验要求,接入单结晶体管、电阻和电容,连接交流电源。

确定合适的电流和电压参数。

2.调节交流电源输出电压,观察并记录单结晶体管的调节情况。

3.搭建单相半波可控整流电路:根据实验要求,接入可控硅管和载流电阻,连接交流电源。

确定合适的电流和电压参数。

4.调节交流电源输出电压,观察并记录可控硅管的导通角度和整流电路的输出情况。

实验结果:1.单结晶体管触发电路的调节情况:在不同的输入电压下,单结晶体管的输出电流变化情况。

2.单相半波可控整流电路的输出情况:记录不同导通角度下,整流电路的输出电流和输出电压。

实验讨论:根据实验结果,分析单结晶体管触发电路和单相半波可控整流电路的特性和工作原理。

对于单结晶体管触发电路,可以控制电路的开启和关闭,实现对电路的控制。

对于单相半波可控整流电路,可以将交流电转换为直流电,实现对电流的整流。

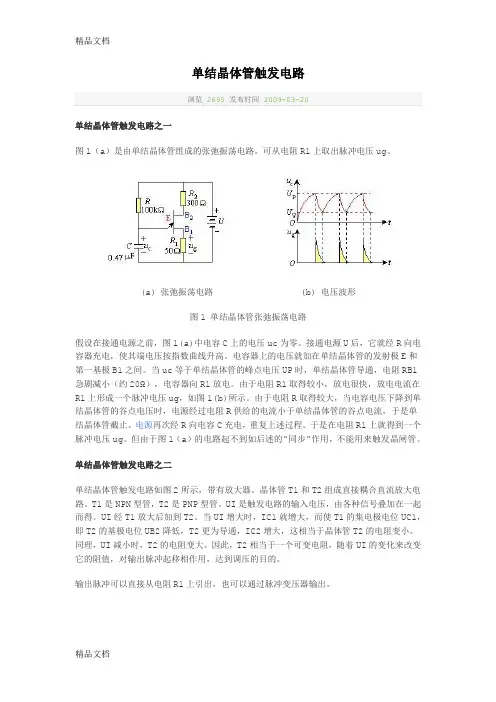

单结晶体管触发电路浏览2695发布时间2009-03-20单结晶体管触发电路之一图1(a)是由单结晶体管组成的张弛振荡电路。

可从电阻R1上取出脉冲电压ug。

(a) 张弛振荡电路(b) 电压波形图1 单结晶体管张弛振荡电路假设在接通电源之前,图1(a)中电容C上的电压uc为零。

接通电源U后,它就经R向电容器充电,使其端电压按指数曲线升高。

电容器上的电压就加在单结晶体管的发射极E和第一基极B1之间。

当uc等于单结晶体管的峰点电压UP时,单结晶体管导通,电阻RB1急剧减小(约20Ω),电容器向R1放电。

由于电阻R1取得较小,放电很快,放电电流在R1上形成一个脉冲电压ug,如图1(b)所示。

由于电阻R取得较大,当电容电压下降到单结晶体管的谷点电压时,电源经过电阻R供给的电流小于单结晶体管的谷点电流,于是单结晶体管截止。

电源再次经R向电容C充电,重复上述过程。

于是在电阻R1上就得到一个脉冲电压ug。

但由于图1(a)的电路起不到如后述的“同步”作用,不能用来触发晶闸管。

单结晶体管触发电路之二单结晶体管触发电路如图2所示,带有放大器。

晶体管T1和T2组成直接耦合直流放大电路。

T1是NPN型管,T2是PNP型管。

UI是触发电路的输入电压,由各种信号叠加在一起而得。

UI经T1放大后加到T2。

当UI增大时,IC1就增大,而使T1的集电极电位UC1,即T2的基极电位UB2降低,T2更为导通,IC2增大,这相当于晶体管T2的电阻变小。

同理,UI减小时,T2的电阻变大。

因此,T2相当于一个可变电阻,随着UI的变化来改变它的阻值,对输出脉冲起移相作用,达到调压的目的。

输出脉冲可以直接从电阻R1上引出,也可以通过脉冲变压器输出。

图2 单结晶体管触发电路因为晶闸管控制极与阴极间允许的反向电压很小,为了防止反向击穿,在脉冲变压器副边串联二极管D1,可将反向电压隔开,而并联D2,可将反向电压短路。

单结晶体管触发电路之三——单相半控桥式整流电路图3 由单结晶体管触发的单相半控桥式整流电路改变电位器R P的数值可以调节输出脉冲电压的频率。

单结晶体管触发电路实验原理单结晶体管触发电路实验原理单结晶体管触发电路是一种常用的电路,在实际电路中得到广泛应用,主要用于实现时间延迟、脉冲放大、钟形波形产生等功能。

单结晶体管触发电路由一个单结晶体管和少量的外部元件组成,其中单结晶体管作为开关管,在电路中起到触发的作用。

实验目的:1. 掌握单结晶体管的基本性质及其工作原理。

2. 了解单结晶体管触发电路的组成原理及其工作性能。

3. 学会使用示波器和万用表等仪器进行电气测量,掌握电路参数的测量方法。

实验器材:1. 单结晶体管(2N3904)一个2. 电容器(10μF)一个3. 电感线圈(33mH)一个4. 变阻器(10kΩ)一个5. 电源(12V)一个6. 示波器一个7. 万用表一个实验原理:单结晶体管是一种半导体器件,它由一个PN结构组成,该结构具有正极性和负极性两个区域。

当单结晶体管处于正向偏置状态时,P区的空穴和N区的自由电子在PN结处相遇,发生复合现象,并释放出能量。

这些能量以光子的形式从PN结的两侧发射出来,形成光子流。

光子流引起PN结区域的电流急剧上升,使得单结晶体管处于导通状态。

当单结晶体管处于反向偏置状态时,P区的空穴和N区的自由电子被PN结的势垒隔离,不能通过PN结流过去,因此单结晶体管处于截止状态。

单结晶体管触发电路是基于单结晶体管的开关特性设计的电路。

它由单结晶体管、电容器、电感线圈、变阻器和电源组成。

当电源加上电路时,电容器开始充电,直到电压达到单结晶体管的开启电压为止,单结晶体管导通,电容器的电荷被释放,产生一个脉冲输出信号,同时电感线圈的磁场也会随之变化,这会产生一个反向的电压,使得单结晶体管再次处于截止状态。

实验步骤:1. 连接电路:将单结晶体管、电容器、电感线圈、变阻器和电源按照电路图相连接,注意极性。

2. 调节变阻器:使用万用表测量电路中各个元件的参数,并调节变阻器使得单结晶体管触发电路的电压到达开启电压。

3. 测量电路输出波形:将示波器的探头分别接在单结晶体管的发射极和集电极上观察输出波形,并使用示波器测量输出脉冲的频率。

单结晶体管触发电路浏览2695发布时间2009-03-20单结晶体管触发电路之一图1(a)是由单结晶体管组成的张弛振荡电路。

可从电阻R1上取出脉冲电压ug。

(a) 张弛振荡电路(b) 电压波形图1 单结晶体管张弛振荡电路假设在接通电源之前,图1(a)中电容C上的电压uc为零。

接通电源U后,它就经R向电容器充电,使其端电压按指数曲线升高。

电容器上的电压就加在单结晶体管的发射极E和第一基极B1之间。

当uc等于单结晶体管的峰点电压UP时,单结晶体管导通,电阻RB1急剧减小(约20Ω),电容器向R1放电。

由于电阻R1取得较小,放电很快,放电电流在R1上形成一个脉冲电压ug,如图1(b)所示。

由于电阻R取得较大,当电容电压下降到单结晶体管的谷点电压时,电源经过电阻R供给的电流小于单结晶体管的谷点电流,于是单结晶体管截止。

电源再次经R向电容C充电,重复上述过程。

于是在电阻R1上就得到一个脉冲电压ug。

但由于图1(a)的电路起不到如后述的“同步”作用,不能用来触发晶闸管。

单结晶体管触发电路之二单结晶体管触发电路如图2所示,带有放大器。

晶体管T1和T2组成直接耦合直流放大电路。

T1是NPN型管,T2是PNP型管。

UI是触发电路的输入电压,由各种信号叠加在一起而得。

UI经T1放大后加到T2。

当UI增大时,IC1就增大,而使T1的集电极电位UC1,即T2的基极电位UB2降低,T2更为导通,IC2增大,这相当于晶体管T2的电阻变小。

同理,UI减小时,T2的电阻变大。

因此,T2相当于一个可变电阻,随着UI的变化来改变它的阻值,对输出脉冲起移相作用,达到调压的目的。

输出脉冲可以直接从电阻R1上引出,也可以通过脉冲变压器输出。

图2 单结晶体管触发电路因为晶闸管控制极与阴极间允许的反向电压很小,为了防止反向击穿,在脉冲变压器副边串联二极管D1,可将反向电压隔开,而并联D2,可将反向电压短路。

单结晶体管触发电路之三——单相半控桥式整流电路图3 由单结晶体管触发的单相半控桥式整流电路改变电位器R P的数值可以调节输出脉冲电压的频率。

单结晶体管触发电路在可控整流电路中,为使晶闸管在要求时刻导通,触发电路必须在每个正半波准确提供相同控制角触发脉冲串,而且控制角大小又可以人为调节,才能实现可控的目的。

触发电路种类繁多,此处介绍单结晶体管触发电路。

单结晶体管结构•基片:低电子浓度(两基极之间上下阻值很高,电流很小)、高电阻率的N型硅片,上下两端引出第二、第一基极(双基二极管),•硅片靠近上部烧结一片空穴浓度很高的P型硅片,引出发射极。

•管子一共三个电极,一个PN结,称为单结晶体管。

•下段电阻R B1所得的电压与两基极之间电压的比值称为分压比。

约0.5~0.9•使用时在发射极和第一基极之间加一个可调的正电压,将引起发射极电流,发射极电流和发射极电压之间的函数关系叫单结晶体管伏安特性。

•当发射极电压为第一基极电压+0.6V时,PN结导通,此时发射极电压叫做峰点电压,对应的电流叫做峰点电流。

•PN结导通后,P片高浓度空穴注入N片第一基极位置,使第一基极位置的载流子浓度增加,电阻率减小,第一基极的电阻R B1随即变小,出现伏安特性下降段的负阻区(电流增大,电压反而减小)。

•发射极电压跌至最低的数值叫做谷点电压U V,对应的电流叫做谷点电流,单结晶体管工作在谷点时,表明P区注入N区的载流子浓度达到极限,R B1阻值降低到最小值了,此时如果发射极外部电路提供不了谷点电流,则R B1增大使U B1增大,PN结反偏关断。

单结晶体管震荡电路•U g为输出电压,由于单结晶体管两基极电阻很大,则R1上边的压降可以忽略不计,输出电压为零。

•接通电源后,电源为电容C充电以后,电容电压不断上升,当达到单结晶体管发射极峰点电压时,发射极和第一基极之间的PN结导通,电容对R B1、R1放电,电流注入R B1然后其阻值迅速下降,这样C 仅通过R1放电。

R1的电阻值远远小于电阻R,所以充电比放电要慢,当随着放电电压下降到谷点电压时,提供不了谷点电流给单结晶体管,又电源提供给第一基极的电压U B1高于发射极电压,PN结反偏关断。

单结晶体管触发电路

看一看

单结晶体管触发电路如图3-1所示,注意观察电路中所用的元器件,特别是有关元器件的型号或参数。

三极管9012的管脚图如图3-2所示,单结晶体管BT33的管脚图如图3-3所示。

图3-1 单结晶体管触发电路

图3-2 9012的管脚图

图3-3 单结晶体管BT33的管脚图

知识链接

单结晶体管的基本特性:

1.等效电路

单结晶体管等效电路如图3-4所示。

r b1:E与B1间电阻,随发射极电流而变,即IE上升,r b1下降。

rb2:E与B2间的电阻,数值与IE无关。

rbb:两基极间电阻。

rbb = r b1 + rb2

η:称为分压比,r b1与rbb的比值,η一般在0.3 ~ 0.8 之间。

图3-4 单结晶体管等效电路图

2.导通条件

VEE > ηVBB + VD (VD为PN结的正向电压)

想一想

如图3-1所示,单结晶体管触发电路是如何工作的?

做一做

1.检测图3-1所示电路中的元器件。

2.根据图3-1所示电路完成印制板图设计(板子尺寸:100mm×80mm)。

3.根据设计的印制板图在多孔板上完成电路的装接。

注意:电解电容、二极管、稳压二极管、三极管和单结晶体管的极性。

测一测

用示波器实测并画出单结晶体管触发电路各点波形图,将结果画入如图3-5所示。

图3-5 测各点波形

学一学

单结晶体管触发电路工作特点:

1.电源变压器的二次侧24V交流电压经单相桥式整流后由稳压管V5削波得到梯形波电压,该电压既作为单结晶体管触发电路的同步电压,又作为单结晶体管的工作电源电压。

2.V7、V8组成直接耦合放大电路,V7采用PNP型管,V8采用NPN型管,触发电路的给定电压(U1)由电位器RP调节,U1经V8放大后加到V7。

三极管V7相当于由U1控制的一个可变电阻,它起到移相的作用。

3.V9~V11是三极管V8的基极正反向电压保护作用。