中医针灸学概论

- 格式:doc

- 大小:180.50 KB

- 文档页数:37

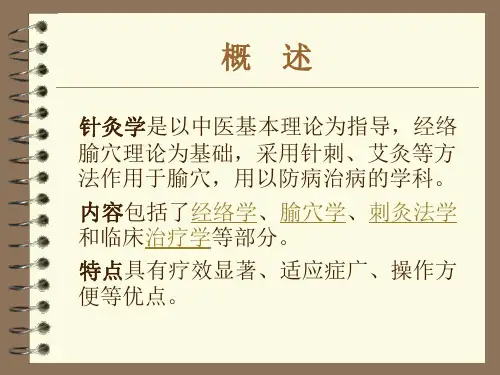

《针灸学》治疗概论针灸学作为一门传统的中医学科,起源于中国古代的医学理论和实践。

其主要通过针灸治疗来调整和改善人体的生理和病理状态,以达到治疗疾病和保健的目的。

针灸学作为一门完整的学科,包含了许多理论和方法,且在临床实践中取得了显著的疗效。

首先,针灸学治疗的基本理论是阴阳五行学说。

阴阳学说认为万物都是由阴阳两个相对矛盾的要素构成的,而五行学说则认为人体和自然界的变化可以按照金木水火土五个不同要素来解释。

针灸学中的治疗方法以调整和平衡阴阳和五行的关系为基础,通过刺激和调节经络、腧穴和气血,从而促进人体的健康和恢复。

针灸学治疗的核心方法是针刺和艾灸。

针刺是将细针插入到特定的穴位上,通过刺激经络和穴位,调节和改善人体的气血运行,达到治疗疾病和改善健康的目的。

艾灸是将艾绒点燃后,把产生的热量作用于特定的穴位上,其热量和药性可以渗透皮肤,刺激经络和穴位,以达到促进血液循环、散寒祛湿、温通经络等作用。

除了针刺和艾灸,针灸学还包括一些辅助治疗方法,如拔罐、刮痧、推拿、耳穴等。

拔罐是通过在特定的穴位上使用或热或冷的负压来刺激经络和穴位,以促进气血运行和疏散风湿、寒热等病邪。

刮痧则是通过刮痧板刮擦皮肤,刺激经络和穴位,以达到驱风散寒、活血化瘀等效果。

推拿是一种通过按摩和揉捏特定的部位来调理人体的方法,可以促进气血运行、舒筋活血、调节脏腑等作用。

耳穴则是利用耳朵上的特定穴位反射到全身各个部位的原理,通过刺激耳穴来调整和治疗身体的疾病。

针灸学治疗的适应症非常广泛,可用于内科、外科、妇产科、儿科以及康复等多个领域。

在内科方面,针灸可以用于治疗消化系统疾病、呼吸系统疾病、心血管系统疾病、内分泌系统疾病等。

在外科方面,针灸可以用于治疗创伤、炎症、骨伤等疾病。

在妇产科方面,针灸可以用于调理月经、治疗不孕症、减轻妊娠反应等。

在儿科方面,针灸可以用于治疗小儿腹痛、夜尿症、儿童哮喘等。

在康复方面,针灸可以用于促进神经系统和肌肉骨骼系统的恢复和调整。

针灸学概论针灸学是中国传统医学的重要组成部分,历史悠久,源远流长。

自古以来,针灸在疾病的治疗和预防中就有着举足轻重的地位。

随着现代医学的发展,针灸逐渐为世界各地所接受,成为一种广受欢迎的医疗方法。

1.针灸历史与发展针灸起源于我国黄河流域的氏族社会时期,具有极其悠久的历史。

考古发现,距今约4000年前的新石器时代,人们已经在头部和身体上有针刺留下的痕迹,表明针灸已在当时被使用。

春秋战国时期,针灸疗法开始系统化,《黄帝内经》的出现,奠定了针灸疗法的基础。

随着时间的推移,针灸在各个历史时期都得到了发展和完善,为中华民族的医疗事业做出了巨大贡献。

近几十年来,针灸学在世界范围内迅速发展。

现代医学研究表明,针灸对多种疾病具有独特的治疗效果,如疼痛、神经系统疾病、呼吸系统疾病、内分泌系统疾病等。

越来越多的国家和医疗机构开始重视并推广针灸疗法,使其逐渐成为全球性的医疗保健体系的一部分。

2.针灸基本原理针灸的基本原理主要包括阴阳五行学说和经络学说。

阴阳学说认为,人体内部存在阴阳两种相互对立、相互依存的力量,针灸通过调整阴阳平衡来达到治疗疾病的目的。

五行学说则用木、火、土、金、水五种元素来阐述人体的生理功能和病理变化,针灸通过五行养生法来调整人体的脏腑功能。

经络是人体气血运行的通道,有联络全身各部的作用。

针灸主要选取经络上的穴位进行刺激,调节气血的运行,以达到治疗疾病的效果。

根据中医理论,人体共有12条经络,每条经络都有其独特的走向和功能,与脏腑相连,形成了一个完整的系统。

3.针灸经络系统针灸经络系统包括十二经脉、奇经八脉和十五络脉。

十二经脉是经络系统的主体,分为手三阴经、手三阳经、足三阴经和足三阳经,分别与脏腑相连。

奇经八脉是指不在十二经脉之内的八条经脉,包括督脉、任脉、冲脉等,起着调节气血的作用。

十五络脉则是指十二经脉在四肢部以及躯干前后的支络,具有沟通表里经脉、输布气血的作用。

4.针灸穴位针灸穴位是指针灸时用于施加刺激的特定部位,包括十四经穴、经外奇穴和阿是穴等。

针灸中医针灸学概述针灸是中医学中最为重要的疗法之一。

作为一种古老而深奥的学科,针灸学涵盖了广泛的理论体系和实践技术。

本文将对针灸中医针灸学进行概述,介绍其历史渊源、理论基础以及主要疗效。

一、历史渊源针灸作为一门医学技术存在已有数千年的历史。

据史书记载,最早的针灸医治实践可以追溯到中国古代的商代和西周时期。

古老的中医经典《黄帝内经》也详细记录了针灸的理论体系和应用方法。

随着时间的推移,针灸得到了广泛传播和发展,逐渐形成了独特的学术体系。

二、理论基础1. 经络理论:中医认为人体内存在着一套复杂的经络系统,经络中的气血通过经络进行循行。

针灸的基本原理就是通过刺激特定的穴位来调整经络的气血运行,从而达到治疗疾病的目的。

2. 阴阳五行学说:中医将宇宙万物划分为阴阳两极,并以五行理论解释了宇宙万物间的相互关系。

针灸学也遵循了这一理论,通过选择不同的针灸方法和穴位来调节身体的阴阳平衡和五行运行,以维持人体的健康状态。

3. 异同辨证学说:针灸学与中医的辨证施治理论密切相关。

中医认为疾病的产生和发展是由于人体内部的阴阳失调或脏腑功能紊乱所致。

针灸学通过选择适当的穴位和刺激方法,改变体内的气血运行,从而调整身体的阴阳平衡和脏腑功能,达到治疗疾病的目的。

三、主要疗效1. 通经活络:针灸通过刺激穴位,调整经络气血的运行,可以起到通经活络的作用,改善身体各部位的局部循环,并促进气血的运行,从而缓解疼痛和舒缓肌肉紧张。

2. 抗炎镇痛:针灸刺激穴位能够调节免疫系统的功能,增强机体的自愈能力。

临床实践证明,针灸对于炎症反应和疼痛的缓解有明显的效果,尤其是在慢性疼痛的治疗上有独特的优势。

3. 调整内分泌:针灸可以通过刺激相应的穴位,调整内分泌系统,平衡激素分泌,改善内分泌紊乱引起的疾病。

例如,针灸可以改善更年期综合征的症状,减轻精神压力等。

4. 调整神经系统功能:针灸能够刺激中枢神经系统,改善神经递质的释放,从而调节神经系统的功能。

针灸学概要针灸学是专门研究各种常用针刺和艾灸防治疾病的理论和具体操作方法。

针法又称刺法,最早由使用小石片-刺治病发展而来。

灸法又叫艾灸、古代叫灸炳。

针法是利用不同的针具,在人体一定的部位或穴位施以不同的手法,给予一定的刺激,从而激发经络之气,调整脏腑机能,使机体恢复健康,防治疾病的一种方法。

灸法适用艾绒等各种药料以熏灼体表的一定的部位,以温热刺激,激发经络之气,调整脏腑机能,从而治疗疾病的一种方法。

灸法与针法一样,不仅施灸材料不一,而且施术的方法也各异。

针和灸同属中医外治的范畴,《素问》:毒药治其内,针石治其外。

《灵枢》:针所不为,灸之所宜。

针和灸都是在人体的一定部位-穴位上施术,给予一定的刺激,并经过经络而起调整机体功能,防治疾病的作用。

针灸学是中医学的重要组成部分,和中医的基本理论和实践是一脉相承的。

针灸也必须辨证论治。

所谓辨证就是将四诊所收集到的有关疾病各种资料,通过“八纲”加以分析、综合、归纳,以判断疾病的性质,属寒还是属热,属虚还是属实;判定疾病的位置,在表还是在里、在经还是在络、在脏还是在腑。

论治又称施治,根据辨证的结果,制定相应的治疗大法,确定相应的处方和刺灸术,或针或灸,或补或泻。

概括起来,辨证论治包括了理、法、经、穴、术五项内容。

治疗原理▓调和阴阳▓扶正祛邪▓疏通经络施治原则补虚与泻实补虚是扶助人体的正气,增强脏腑器官的功能,补益人体的阴阳气血以抗御疾病。

泻实是驱除邪气,以利于正气的恢复。

临床常用的补法:1.补益肾气法2.补中益气法3.补益肺气法4.补益心脾法5.补益气血法6.补益肾阴法7.升阳益气法临床常用的泻法:8.疏风解表法9.泻热通便法10.理气豁痰法11.活血化瘀法清热与温寒临床常用的清法:12.清解热邪法13.清热解毒法14.清热开窍法15.清泻脏腑法临床常用的温法:16.温通经络法17.温中散寒法18.回阳救逆法调法临床常用的调法:19.和解少阳法20.调和胆胃法21.调和肝脾法22.调和肠胃法治标与治本辨证论治八钢证治脏腑证治经络证治气血证治风火湿痰证治针灸处方经脉五俞穴表急痛:出血:四总穴歌:肚腹三里留,腰背委中求,头项寻列缺,面口合谷收。

中国针灸学概要针灸学是中国传统医学中的一门独特学科,最早的文献记载可以追溯到《黄帝内经》。

它包括针刺、温灸、拔罐等治疗方法,通过刺激经络、调整气血、祛病强身的手段,达到预防和治疗各种疾病的目的。

针灸学理论基础针灸学的理论基础是中医经络学和气血理论。

经络是人体内气血流动的通道,在其经脉上有着一系列的穴位,通过刺激这些穴位以达到调节身体的作用。

针灸学认为,病变是由于人体内外环境的不平衡导致气血运行不畅所致,通过针刺等方法可以处理体内功能失调的状况,帮助身体自我修复。

针灸学的基本原则1.望闻问切:根据患者的神情、声音、味道、脉象等综合表现,进行疾病诊断。

2.整体观念:针灸学将人体视为一个完整的有机体系,要考虑全面稳定的生态环境的影响。

3.辨证论治:根据患者的个体差异、病情大小、身体状况、病因病机等方面的不同情况,制定相应的治疗计划。

4.刺激疗法:使用自然疗法如针刺、推拿、按摩、艾灸等方法对经络进行刺激,以调整气血达到治疗,预防疾病的目的。

针灸学的注意事项1.针灸学需要严格遵守消毒、安全、卫生等方面的相关规定,以免感染、受伤等不良后果的发生。

2.在针灸治疗时应严格掌握相关经脉和穴位的位置和深度等细节,以确保针灸的技术和安全性。

3.身体虚弱、面部皮肤病、感染性疾病和出血倾向等病情,是不能进行针灸治疗的,应根据具体情况,选择其他疗法进行治疗。

针灸学的应用领域1.内科领域:抗疲劳、调解气血、降低血压、调理胃麻痹、缓解神经病等。

2.外科领域:疼痛、创伤、手术后的痛苦、肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出等。

3.妇科领域:子宫肌瘤、月经不调、男女不孕、更年期问题等。

4.皮肤病领域:湿疹、痘痘、斑痕、瘢痕、过敏性皮肤炎等。

总之,针灸学作为中国传统医学中的独特学科,具有世界性的影响和地位。

但同时也需要不断的更新进展,注重实践验证与科学化,以更好的服务于广大人民的健康。

第一章针灸学基础概论⏹第一节针灸发展史概述⏹一、针灸的起源⏹针灸起源于新石器时代⏹二、针灸的发展⏹针灸的发展经历了五个阶段⏹(1)针灸学术的奠基时期(夏商周春秋战国时期)⏹(2)针灸学术的发展时期(秦汉魏晋南北朝时期)⏹(3)针灸学术的隆盛时期(隋唐宋元明时期)⏹(4)针灸学术的衰落时期(清朝至民国时期)⏹(5)针灸学术的复兴和繁荣时期(1949年至今)⏹第二节经络与腧穴的概念⏹第三节经络、腧穴与脏腑之间的关系经络是由经脉和络脉所组成:经:有路径之意,是经络系统中的主干,络:有网络之意,是经脉别出的分支,较经脉细小,纵横交错,遍布全身,浅而在表。

(一)十二经脉的含义:十二经脉:即手三阴、手三阳、足三阴、足三阳的总称,是指体表与脏腑相联系的十二条经脉。

(二)十二经脉的命名十二经脉的命名是根据手足、阴阳、脏腑而定的。

(三)十二经脉在体表的分布规律凡头项、背腰部属阳——为六阳经的分布。

凡胸、腹部属阴——为六阴经的分布。

肺与大肠心与小肠心包与三焦脾与胃肝与胆肾与膀胱,则形成了六对表里相互络属的关系。

(五)十二经脉的循行走向:《灵枢·逆顺肥瘦》篇说:“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹”。

3、阴经与阴经相交接(手——足)阴经与阴经均在胸腹部相交接。

(七)十二经脉的循环流注:十二经脉通过手足阴阳表里经的联系,逐经相传,具有环周流注的规律,周流不息,流动全身。

二、奇经八脉(一)奇经八脉的含义:奇:异于常也,因与十二经脉不同,“别道奇行”。

脉:指冲、任、督、带,阴阳维、阴阳蹻这八脉的总称。

三、十五络脉(一)十五络脉的含义:十五络脉是十二经脉和任督二脉各自别出一络,再加上脾之大络,共计十五条。

故为十五络。

一、十二经别(一)十二经别的含义:十二经别是十二经脉离、入、出、合的别行部分。

是正经别行深入体腔的支脉,附属于十二正经。

由于路线深而长,故称之为经别。

(四)十二经别的作用:加强了脏腑之间的联系,辅助十二正经在体内循行的不足。

中医针灸学概论针灸治疗学是阐述针灸治疗疾病一般规律的一门学科,是中医基本理论和经络、腧穴、刺炎等基础知识的综合运用。

其内容颇为广泛,总体可分为概论、各论及专论三个部分。

概论主要阐述针灸治疗作用、针灸治疗原则、针灸辨证论治纲要和针灸配穴处方(包括特走穴的临床应用),各论详细介绍临床各科常见病证的辨证论治的具体方法,专论则介绍子午流注针法、灵龟八法、针刺麻醉和针灸治疗作用的现代研究。

第一节针灸治疗作用在正常的生理情况下,机体处于经络疏通、气血畅达、脏腑协调、阴阳平衡的状态。

而在病理s情况下,则经络里滞、气血不畅、脏腑失调、阴阳失衡。

针灸治病就是通过针刺或艾灸脑穴,以疏通经络气血,调节脏腑阴阳,达到治疗疾病的目的。

一疏通经络疏通经络是针灸治病最主要、最直接的作用。

中医理论中“不通则痛”,即指经络闭阻不通而引发的多种病证。

经络闭阻不通,气血运行不畅,甚至气滞血瘀,从而引发肢体或脏腑的肿胀、疼痛。

气血不能正常运行到相应肢体、脏腑,又会引起肢体的麻木、按软、拘挛或者脏腑功能活动失去平衡。

凡此,均应“以微针通其经脉,调其血气”。

以针灸之法疏通经络,《内经》称之为“解结”。

如《灵枢·刺节真邪》篇说:“用针者,必先察其经络之实虚……一经上实下虚而不通者,此必有横络盛加于大经,令之不通,视而泻之,此所谓解结也。

”解结就是疏通经脉,使脉道通畅,气血畅行。

由于引起经脉不通的因素是多方面的,故《内经》中又针对不同原因,提出了不同的疏通经络的方法,即“针所不为,灸之所直”。

《干金方》中说:“凡病皆由血气室滞不得宣通,针以开导之,灸议温暖之。

”可见,同样是经络闭阻不通,实热引起者直用针刺,虚寒引起者直行灸疗。

对于感受风寒湿邪引起的受患经脉部位酸楚冷痛、痉挛抽痛或跌仆损伤而致的肢体红肿疼痛,针刺可起到祛风除湿、活血化瘀、通经活络而止痛的作用。

对于气血不行、经脉失养引起的肢体麻木不仁、酸软无力、瘫痪失用,灸疗可以起到益气养血、温经通络而补虚的作用。

二、扶正祛邪扶正祛邪是针灸治病的根本法则和手段。

《内经》云:“正气存内,邪不可干。

”“邪之所凑,其气必虚。

”疾病的发生、发展及其转归过程,就是正气和邪气相互斗争的过程。

疾病的发生,是正气处于相对劣势,邪气处于相对优势。

既病之后,机体仍会不断产生相应抗病能力,继续与病邪抗争。

若正能胜邪,则邪退病愈;若正不敌邪,则病趋恶化。

针灸治病,不外乎扶正与祛邪两个方面。

扶正就是扶助正气,增强抗病能力,正气得复又有利于抗邪。

祛邪就是祛除病邪,减轻疾病症状,消除致病因素,病邪得除又减轻对正气的损伤。

针灸治病的过程,就是不断发挥扶正祛邪的作用。

凡邪盛正气未衰老(新病),治宜祛邪一为主,邪去五户芬。

正虚邪不盛者(久病),治宜扶正为主,正复邪自除。

若正已虚而邪未衰,单纯扶正则难免助邪,一味祛邪,又更伤正气,故治宜攻补兼施。

若以正虚为主者,扶正为上,”兼以祛邪,或先补后攻。

若以邪实为主者,法邪为上,兼以扶正,或先攻后补。

针灸扶正祛邪作用的实现,除了与补泻手法有关外,还与部分腧穴偏补偏泻的性能有关。

偏补的航穴如关元、气海、命门、肾俞、膏育,多在扶正时用之。

偏泻的脑穴如曲泽、委中、水沟、十宣、十二井穴,多在祛邪时用之。

绝大部分胸穴则具有双向调节作用,如中脘、内关、三阴交、合谷、太冲、足三里,临床既可用于扶正,又可用于祛邪。

三、调和阴阳调和阴阳是针灸治病的最终目的。

疾病的发生,从根本上说是阴阳的相对平衡遭到了破坏,即阴阳的偏盛偏衰代替了正常的阴阳消长。

《灵枢·根结》篇说:“用针之要,在于知调阴与阳。

怕累问·至真要大论篇他说:“调气之方,必别阴阳。

”“谨察阴阳所在而调之,以平为期。

”在阴阳一方偏盛,另一方尚未虚损的情况下,应泻其有余,清泻阳热或温散阴寒,以防阳热太盛而耗伤阴液,阴寒太盛而耗损阳气。

而当一方偏盛,另一方也见虚损的情况下,在泻一方有余的同时,当兼顾一方之不足。

配合扶正或益其不足。

在阴阳偏衰的情况下,应补其不足。

阴虚不能制阳,常出现阴虚阳亢的虚热证,治宜滋阴潜阳,即所谓“壮水之主,以制阳光”。

阳虚不能制阴,常呈现阳虚阴盛的阴寒证,治宜补阳消阴,即所谓“益火之源,以消阴围”。

阴阳俱虚则滋阴补阳同施。

阴阳互根,无阳则阴无以生,无阴则阳无以化。

故善补阳者,必于阴中求阳,阳得明助而生化无穷;善补阴者,必于阳中求阴,阴得阳升而泉源不竭。

阴中求阳即滋阴时兼以补阳,阳中求阴即补阳时兼以滋阴。

《素问·阴阳应象大论篇》说;“故善用针者,从阴引阳,从阳引阴。

”指出针灸调和阴阳的具体方法既可以阴证治阴,阳证治阳,而从阴阳互根的角度考虑,又可以采取阴证治阳,阳证治阴之法。

例如,肝阳上亢之头目昏痛,取太溪、照海以滋养肾阴;亡阳出现的肢体逆冷等,灸任脉之气海、关元以阴中求阳。

针灸调和阴阳的作用,与针刺补泻手法密切相关。

《灵枢·终始》篇说:“阴盛而阳虚,先补其阳,后泻其阴而和之;阴虚而阳盛,先补其阴,后泻其阳而和之。

”例如,阴盛阳虚则可见癫疾、嗜睡,阳盛阴虚则可见狂躁、失眠,针灸临床均可取阴跷脉气所发穴照海和阳跷脉气所发穴申脉治疗。

而属阴盛阳虚的癫证、嗜睡宜补申脉,泻照海(补阳泻阴);属阳盛阴虚的狂证、失眠应补照海,泻申脉(补阴泻阳)。

综上所述,针灸的治疗作用,实质上就是对机体的一种良性调节作用,调节经络气血,调节脏腑阴阳。

其治疗作用的发挥,与多种主观、客观因素密切相关。

除了腧穴的特性、针灸补泻手法以外,还与机体状态(包括禀赋、年龄、性别、心理素质、病变表现等方面的个体差异)、治疗时间、辅助治疗措施等密切相关,其中尤以机体状态最为重要。

机体在不同的病理状态下,针灸可以产生不同的治疗作用。

如当机体处于虚寒、脱证状态时,针灸可以起到补虚散寒、回阳固脱的作用;当机体处于实热、闭证状态时,针刺可起到清热泻实、开窍启闭的作用。

高血压者,针灸可使其降低;低血压者,针灸可使其升高。

心动过速者,针灸能使之减慢;心动过缓者,针灸能使之加快。

胃肠痉挛而疼痛者,针灸可以消除痉挛,使疼痛缓解;胃肠蠕动弛或下垂者针灸又可使胃肠蠕动增强、胃底生高。

凡此种种,均足以说明机体状态这个内在因素在针治疗过程所起的重要作用。

第二节针灸治疗原则针灸治疗原则是根据八纲的理论,结合疾病的病位、病性,确定的治疗大法。

即用针法,还是用灸法,或是针灸并用;用补法,还是用泻法,或是补泻兼施。

针刺和艾灸虽然同属于外治法,但毕竟是两种不同形式的施治方法。

不同的施治方法,对机体产生的作用和效果也就不尽相同。

例如,天枢穴用针刺的方法可以起到活血化瘀的作用,适用于治疗胃肠瘀血、痛经、闭经;用艾灸的方法则能够发挥益气止血的作用,适用于治疗胃肠出血、月经过多、崩漏。

再如,关元、肾俞、带脉、三阴交四穴,针刺有清下焦、利湿热的功能,用于治疗赤带;艾灸有温下焦、扶寒湿的作用,用于治疗白带。

补泻手法的不同,治疗效果也不相同。

例如,补合谷、泻复溜可以发汗;反之,泻合谷、补复溜则可以止汗。

补照海、泻申脉治疗失眠;反之,泻照海、补申脉却治疗嗜睡。

现将常用的治疗原则分述如下。

一、清热与温寒热性病证用“清”法,即以寒治热;寒性病证用“温”法,即以热治寒,均属于正治法。

《灵拒·经脉》常说:“热则疾之,寒则留之。

”这是针对热性病证和寒性病证制定的清热、温寒的治疗原则。

(一)热则疾之《灵枢·经脉》篇说:“热则疾之。

”《灵枢·九针十二原》篇进一步解释说:“刺诸热者,如以手探汤.”“疾”与“急”通,有快速针刺之义;“以手探汤”形象地描述了针刺手法的轻巧快速。

指出了热性病证的治疗原则是浅刺疾出或点刺出血,手法直轻而快,可以不留针;且针用泻法,以清泻热毒。

例如,风热感冒者,常取大椎、曲地、合谷、外关等穴浅刺疾出,即可达到清热解表的目的。

若伴有咽喉肿痛者,可用三棱针在少商穴点刺出血,以加强泻热、消肿、止痛的作用。

(二)寒则(温之)日之《灵枢·经脉》篇说:“寒则留之。

”《灵枢·九针十二原》篇进一步解释说:“刺寒情者,如人不欲行。

”“留”即留针之义,“人不欲行”形象地描述了针刺手法应深而久留。

指出了寒性病还的治疗原则是深刺而久留针,以达温经散寒的目的。

因阳虚寒盛,针刺不易得气,故应留针候气。

加艾施灸,更是助阳散寒的直接措施,使阳气得复,寒邪乃散。

主要适用于风寒湿痹为患的肌肉、关节疼痛,以及寒邪入里之证。

若寒邪在表,留于经络者,艾灸施治最为相宜。

若寒邪在里,凝滞脏腑,则针刺应深而久留,或配合施行“烧山火”复式针刺手法,或加用文灸,以温针法最为适宜。

二、补虚与泻实补虚泻实即扶正祛邪。

补虚就是扶助正气,泻实就是祛除病邪。

《素问·通评虚实论篇》说:“邪气盛刚实,精气夺则虚。

”可见,“虚”指正气不足,“实”指邪气有余。

虚者直补,实者宜泻。

《灵枢·经脉》篇说:“盛则泻之,虚则补之……陷下则灸之,不盛不虚以经取之。

”《灵枢·九针十二原》篇说:“虚则实之,满则泄之,宛陈则除之,邪盛则虚之。

”都是针对虚证、实证制定的补虚泻实的治疗原则。

(一)虚则补之“虚则补之”、“虚则实之”,是指虚证的治疗原则是用补法,适用于治疗各种慢性虚弱性病证。

对于各种气血虚弱者,诸如精神疲乏、肢软无力、气短、泄泻、遗尿、乳少以及身体素虚、大病久病后气血亏损、肌肉萎缩、肢体瘫痪失用等,常取关元、气海、命门、膏肓、足三里和有关脏腑经脉的背俞穴、原大,施行补法。

达到振奋脏腑的功能,促进气血的化生、益气养血、强身健体的目的。

(二)陷下则灸之“陷下则灸之”,属于虚则补之的范畴。

陷下即气虚下陷,也就是说气虚下陷的治疗原则是以灸治为主。

针灸!临床对于因脏腑、经络之气虚弱,中气不足,使气血和内脏失去其固摄能力而出现的一系列气虚病证,。