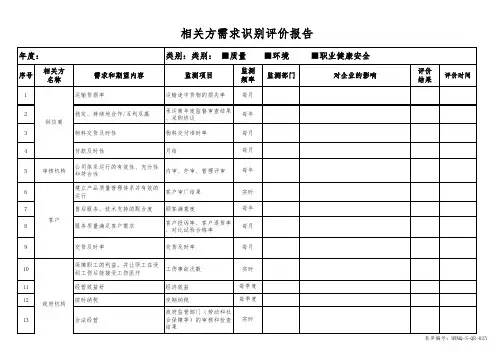

4.2-6.1相关方及其要求识别和评价报告

- 格式:xls

- 大小:40.50 KB

- 文档页数:1

编号:06B000 A/0 1目的及时收集、了解并引用最新的相关方要求,以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。

2适用范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。

3定义3.1相关方:可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。

4工作职责4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响;负责相关方要求的整理、管理及评审。

4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。

4.3各部门:负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。

5工作程序图:(略)6程序说明6.1相关方及相关方要求的识别6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络,识别出与公司有关的相关方,如:地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局,职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。

6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别,公司确定可以施加影响的相关方为:供编号:06B000 A/0 应商、工程合同方、垃圾收购方。

6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批,确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》,统一交到行政部文控中心进行汇总,并且每年至少更新一次。

6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时,各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。

6.1.5必要时,由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训,培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。

6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核,并在管理评审会议上进行评审。

6.2对供货方的管理要求6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时,需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。

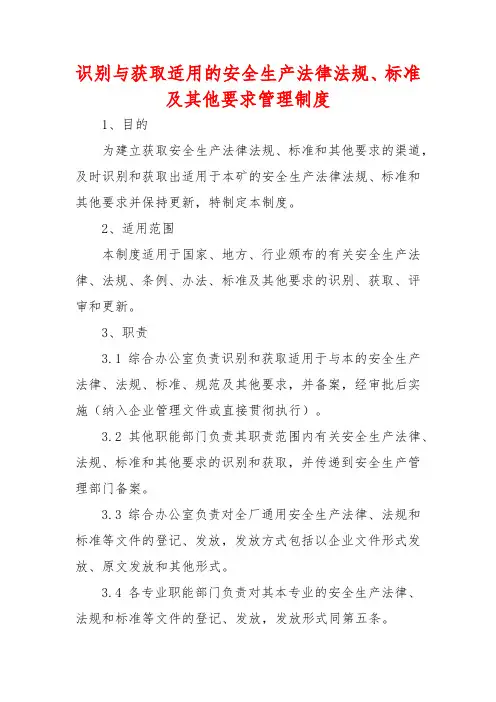

识别与获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度1、目的为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道,及时识别和获取出适用于本矿的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新,特制定本制度。

2、适用范围本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别、获取、评审和更新。

3、职责3.1综合办公室负责识别和获取适用于与本的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求,并备案,经审批后实施(纳入企业管理文件或直接贯彻执行)。

3.2其他职能部门负责其职责范围内有关安全生产法律、法规、标准和其他要求的识别和获取,并传递到安全生产管理部门备案。

3.3综合办公室负责对全厂通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放,发放方式包括以企业文件形式发放、原文发放和其他形式。

3.4各专业职能部门负责对其本专业的安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放,发放形式同第五条。

4、工作程序4.1安全生产法律法规、标准和其他要求的获取4.1.1获取的内容:法律:全国人大颁布的安全生产法律,如:刑法、安全生产法、职业病防治法、劳动法、劳动合同法、突发事件应对法等;法规:国务院和省级人大颁布的有关安全生产的法规;规章:国务院各部、委、局和省级人民政府颁布的安全生产规章制度;标准:国家、地方和行业颁布的安全标准;国际公约:我国已签署的关于劳动保护的公约;其他要求:各级政府有关安全生产方面的规范性文件,上级主管部门的要求,地方和相关行业有关的安全生产要求、非法规性文件和通知、技术标准规范等。

4.1.2获取渠道:各级人大、政府颁布的法律、法规、条例、办法及其他要求的获取渠道是全国人大公报、国务院公报、安全生产监督管理部门及其他有关政府职能部门;国家和行业标准规范获取渠道是各部、委或标准化组织等;上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门;与咨询机构等部门联系;通过报刊、书店、互联网等渠道。

更改记录1.目的为了确保本公司根据遵守法律法规和其它要求的承诺,建立公司生产、经营活动所涉及到有关环境方面的法律法规和其它要求的评价渠道(方法),对不符合行为或事项进行纠正,保持对法律法规和其它要求的符合性。

2.范围本程序适用于公司有关产品、活动、服务应遵守法律法规和其它要求的评价。

3.职责3.1 品保部负责符合性评价的组织、记录、评价报告的发放。

针对部门的不符合,所制定的实施的纠正和预防措施进行验证。

3.2 品保部、企划部负责参与评价人员的能力进行确认。

3.3 其它部门应配合品保部进行符合性评价,针对所在部门的不符合,制定和实施纠正与预防措施。

3.4 管理者代表负责适用的法律法规遵循情况评价报告的审批。

出现重大不符合时,召集有关部门研究解决问题。

4.程序4.1定期评价4.1.1品保部每年至少一次(年初或年末),对收集的适用的法律法规及其它要求的遵循情况组织一次评价,并重新填写《法律法规及其它要求评审表》。

如评价中发现有未遵守法律法规和其它要求的情况,应按《环境因素识别与评价程序》将相关环境因素判定为重要环境因素,并对可能或已出现的环境不符合按《纠正、预防措施和持续改进控制程序》进行问题改进。

4.1.2对未遵循法律法规的情况,按《纠正、预防措施和持续改进控制程序》执行。

4.1.3评价全部结束后,品保部应编制《合规性评价报告》,并作为公司管理审查输入之一。

4.2非定期评价:4.2.1 在公司依据《法律法规及其他要求收集与识别程序》收集、识别新的适用的法规及其他要求时,应在识别的同时对法规和其它要求的遵循情况进行评价,并记录于《法律法规及其它要求评审表》中,后续按4.1进行遵守情况评价。

4.2.2在公司环境方针进行变更后,应及时检讨公司适用法律法规及其他要求的范围是否扩大,并对可能适用的法律法规及其他要求进行识别、鉴定、收集、评价,并将结果记录于《法律法规及其它要求评审表》中,后续按4.1进行遵守情况评价。

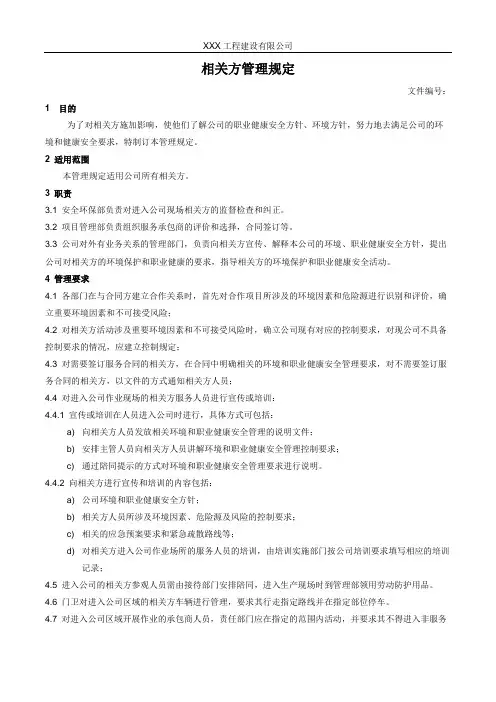

相关方管理规定文件编号:1 目的为了对相关方施加影响,使他们了解公司的职业健康安全方针、环境方针,努力地去满足公司的环境和健康安全要求,特制订本管理规定。

2 适用范围本管理规定适用公司所有相关方。

3 职责3.1 安全环保部负责对进入公司现场相关方的监督检查和纠正。

3.2 项目管理部负责组织服务承包商的评价和选择,合同签订等。

3.3 公司对外有业务关系的管理部门,负责向相关方宣传、解释本公司的环境、职业健康安全方针,提出公司对相关方的环境保护和职业健康的要求,指导相关方的环境保护和职业健康安全活动。

4 管理要求4.1 各部门在与合同方建立合作关系时,首先对合作项目所涉及的环境因素和危险源进行识别和评价,确立重要环境因素和不可接受风险;4.2 对相关方活动涉及重要环境因素和不可接受风险时,确立公司现有对应的控制要求,对现公司不具备控制要求的情况,应建立控制规定;4.3 对需要签订服务合同的相关方,在合同中明确相关的环境和职业健康安全管理要求,对不需要签订服务合同的相关方,以文件的方式通知相关方人员;4.4 对进入公司作业现场的相关方服务人员进行宣传或培训:4.4.1 宣传或培训在人员进入公司时进行,具体方式可包括:a) 向相关方人员发放相关环境和职业健康安全管理的说明文件;b) 安排主管人员向相关方人员讲解环境和职业健康安全管理控制要求;c) 通过陪同提示的方式对环境和职业健康安全管理要求进行说明。

4.4.2 向相关方进行宣传和培训的内容包括:a) 公司环境和职业健康安全方针;b) 相关方人员所涉及环境因素、危险源及风险的控制要求;c) 相关的应急预案要求和紧急疏散路线等;d) 对相关方进入公司作业场所的服务人员的培训,由培训实施部门按公司培训要求填写相应的培训记录;4.5 进入公司的相关方参观人员需由接待部门安排陪同,进入生产现场时到管理部领用劳动防护用品。

4.6 门卫对进入公司区域的相关方车辆进行管理,要求其行走指定路线并在指定部位停车。

安全生产法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理规程1.0 目的:为了认识和了解与公司生产活动相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求,并将这些信息及时传达给从业人员和相关方,规范安全生产行为,特制定本规程。

2.0 范围:本规程适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新、适用性识别和管理。

3.0 定义:无4.0 职责:4.1 安全办公室负责不定期获取相关安全生产法律、法规及其他要求,识别其适用性,追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时对从业人员进行宣传和培训。

4.2 相关部门负责获取本部门适用的安全标准并将适用的安全标准及时传达给相关方。

4.3 相关部门应建立本部门适用的安全标准清单,并交安全办公室备案。

4.4 安全办公室将安全生产法律、法规及其他要求和各部门的安全标准清单汇总后应建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库,并定期进行更新。

5.0 程序:5.1 获取途径5.1.1 国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。

5.1.2 地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。

5.2 识别适用性5.2.1 安全办公室根据本公司的特点,识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性。

5.2.2 相关部门根据国家标准、行业标准、地方标准识别本部门生产、服务过程中各类安全生产标准的适用性。

5.2.3 安全办公室应将获取的有关安全生产法律、法规、及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。

5.2.4 当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时,应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行识别。

5.2.5 安全办公室应随时获取适用于公司的法律、法规及其他要求,并每年进行一次安全生产法律、法规及其他要求的适用性评审工作。

5.3 安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理5.3.1 相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管并建立台账,负责跟踪其变化。

组织环境及相关方控制程序1 目的识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。

2 范围本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。

3 规范性引用文件无4 术语和定义4.1内部环境因素:公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等;4.2外部环境因素:经济环境、政治环境、技术环境、自然环境、承制装备的使用环境、军民融合带来的竞争影响、军队采购制度改革和国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。

5 职责5.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求;5.2综合管理部负责对识别、监视、信息收集结果进行整理,并提交审议或评审;5.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。

6 程序6.1 内外部环境因素识别6.1.1在建立与持续改进质量管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

6.1.2内外部环境要素识别与评估:在每年管理评审、年度工作会议、职工代表大会、股东会议前,由相关部门负责人进行识别、评估其适用性,归口到综合管理部,制定公司发展规划、目标或计划等。

具体部门及识别项目如下:A)综合管理部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。

B)研发部:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术(包括前沿技术与国内外同行技术水平)、竞争、社会和经济环境等。

C)市场部:内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。

D)管理者代表:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。

6.2相关方期望或要求识别与评估:6.2.1相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

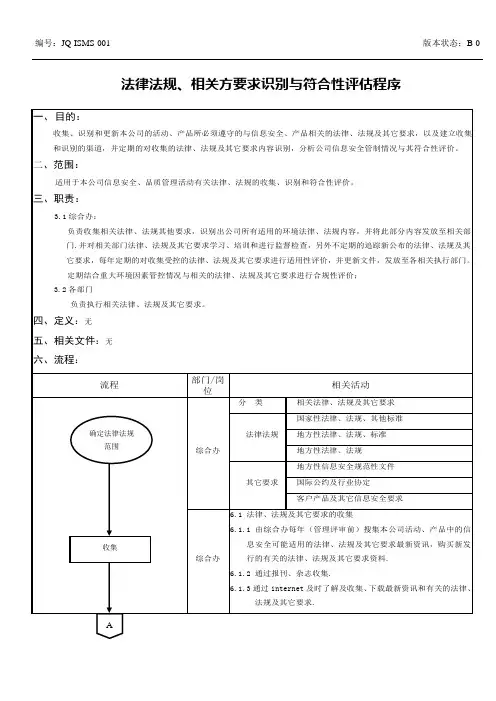

1目的通过对识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向和环境因素有关的内外部环境及相关方的控制,确保公司质量和环境管理体系的策划能实现预期的结果。

2适用范围适用于影响公司质量和环境管理体系策划实现预期的结果所涉及到的内外部环境及相关方的控制。

3职责3.1管理者代表组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。

3.2品控部及相关部门应配合进行内外部环境因素有关的相关方期望或要求的识别评价、并拟定分析与控制的应对措施。

4.1组织所处环境及内外部因素分析4.1.1在建立与保持实施QFH管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

5.1.2内外部环境因素识别与评估:在QFH管理体系建立之初和随后的每年管理评审前,由管理者代表组织各相关部门进行识别并评估其适用性,具体识别项目如下:1)内部环境因素:公司宗旨与战略目标、组织机构、人员状况、产品生产和服务能力、资源条件、绩效目标管理等;2)外部环境因素:法律法规及政策、地方主管部门监督检查、行业状况、经济环境、顾客需求趋势、供应链状况等。

4.1.3各部门结合自身部门职责和权限的识别影响其实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境,并的将识别结果登记在《组织环境与利益相关方需求和期望分析表》上,提交管理者代表进行汇总整理。

4.1.4管理者代表根据各部门提交的《组织环境与利益相关方需求和期望分析表》组织品控部、品控部等相关部门应用SWOT分析方法并结合公司所处环境进行全面的内外部内外部环境影响要素分析与评价。

4.1.5组织环境因素SWOT分析方法SWOT分析法星日来确定公司自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁,从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。

SWOT分析,即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析。

IATF16949全套程序文件风险和机遇控制程序 (2)经营计划管理程序 (5)质量成本控制程序 (8)人力资源管理程序 (12)监视和测量资源控制程序 (17)文件控制程序 (20)记录控制程序 (26)与顾客有关的过程控制程序 (29)产品质量先期策划控制程序 (34)生产件批准控制程序 (39)产品安全性控制程序 (42)采购控制程序 (45)供应商控制程序 (50)生产和服务提供控制程序 (56)设备工装管理程序 (60)标识和可追溯性程序 (65)产品防护控制程序 (70)产品的监视和测量控制程序 (74)不合格品控制程序 (78)顾客满意度控制程序 (83)质量管理体系内审控制程序 (86)过程审核控制程序 (93)产品审核程序 (98)管理评审程序 (102)纠正和预防措施控制程序 (106)信息交流和沟通控制程序 (111)分析评价和改进控制程序 (114)1.0目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素及要求的识别和评价,有效应对风险和机遇。

2.0范围适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和就的策划和实施。

3.0职责3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认,应对风险和机遇策划的审批。

3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。

3.3办公室负责组织内外部环境因素识别与评价,策划应对风险和机遇的方案,并监督实施。

4.0程序确定公司的环境(识别公司相关方及要求)、风险评估(风险识别、风险分析、风险评价)、风险应对、监督检查。

4.1确定公司的环境信息在建立与改进质量和环境管理体系时,公司考虑与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件,内外部因素可包括但不限于:4.1.1外部环境方面:法律法规、外部相关方、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等以及其目标和关注点;a.法律法规;b.外部相关方:监管部门、供应商、客户、第三方;c.技术:新领域、新设备、新工艺;d.竞争:公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性;e.市场:市场容量、竞争力、价格风险;f.文化:主要销售区域消费习惯g.社会:本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间;h.经济:经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动;4.1.2内部环境方面:公司运营管理、财务状况、资源、与内部相关方的关系以及相关方的理念、价值观等以及其目标和关注点;a.公司运营:管理方面、生产能力、售后服务;b.财务状况:费用支付、资金回收;c.人力资源:人员的流动、员工业务素质、绩效考核;d.设施、环境:基础设施管理、公司运行环境;4.1.3办公室负责组织各部门实施公司内外部环境分析、评价工作, 将识别结果登记在《公司环境识别表》;各部门在获得内外环境因素信息变化时,应及时通知办公室对《公司环境识别表》进行修订。

新版标准QMS审核提示说明:黄色为2015版新增加内容,蓝色为修改的内容一、针对换版审核特殊提示在换版审核时,审核组应特别关注受审核方对新版标准新增加的要求和发生较大变化的要求的识别、策划与实施情况的符合性和有效性,形成审核记录,纳入审核报告。

新版标准新增加的要求和发生较大变化的要求包括但不限于如下内容:1.理解组织及其环境;2.理解相关方的需求和期望;3.风险管理,包括风险识别、需控制风险的确定、控制措施、控制实施及有效性评价;4.组织的知识;5.领导的作用和承诺;6.绩效评价和改进等。

二、针对各条款内容的审核提示标准条款与内容审核要求(审核要点、取证与记录要求)4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。

组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。

注1:这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

注2:考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素,有助于理解外部环境。

注3:考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素,有助于理解内部环境。

审核要点:1.了解组织历史沿革、组织发展、战略规划、长、中、短期计划、经营目标、资源情况、经营效益、组织内部架构及职能分配、员工概况,内部管理模式、主要业务过程、企业文化建设、法律法规的收集、新产品和技术开发、体系主管部门、年度绩效统计、财务统计报表、信息监视评价结果等。

2. 组织是否识别、确定了与战略、目标相关,影响实现管理体系预期结果的内外部因素;针对组织的内部和外部环境不断变化的信息,是否给予了关注,适时对信息进行了监视、评审。

3.是否识别、确定了影响组织提供产品和服务能力的利益相关方(如五大相关方:顾客、所有者或股东、组织的员工、供方和合作伙伴、社会等。

)及其要求;取证与记录要求:与组织最高管理层及职能部门面谈并形成审核记录;查阅文件资料、观察、旁听等,形成审核记录;基本能够完整、清晰阐述即可接受,能够出示书面材料更好。