遗迹犹存“西来意"——存在主义哲学和文学在1940年代中国流传之存证

- 格式:pdf

- 大小:1.57 MB

- 文档页数:20

《只争朝夕》中的存在主义哲学主题丁 刚(惠州大学基础学院 惠州 516015)【摘 要】 本文探讨了《只争朝夕》中的几个存在主义哲学主题,并借此揭示该小说中所呈现出的现实主义和现代主义融合的趋势。

【关键词】 《只争朝夕》 索尔・贝洛 存在主义 《只争朝夕》是1976年诺贝尔文学奖获得者索尔・贝洛继《晃来晃去的人》、《牺牲者》、《奥吉・玛奇历险记》后出版的第四部小说。

长篇小说《奥吉・玛奇历险记》的出版,确立了贝洛作为美国现实主义主要发言人的地位。

他的作品被认为“融合了对人的理解和对当代文化的精妙分析”,瑞典皇家学会授奖时特别提到《只争朝夕》,认为是现代典型作品之一。

这部小说所取得的巨大成功决非出于偶然。

索尔・贝洛是一位孜孜不倦地探索新的小说艺术形式的作家,他时刻关心着小说这种古老的叙事艺术的命运,并始终把目光投向未来。

作为一位有着强烈的现实主义倾向的现代作家,贝洛有着自己独特的文学观点。

他始终认为十九世纪的批判现实主义文学是“现代文学中的重要事件”,当代文学应当反映喧嚣动乱的都市生活,应当为普通人所理解,而不应当脱离生活,为少数特权阶层服务。

他对批判现实主义大师巴尔扎克、狄更斯等人景仰不已,并立志成为一位社会历史学家,勇于反映现实生活的本质,向人们揭示一系列重大的社会问题。

他一直反对那种被他称为“荒原人”的虚无主义者,以及那些认为揭露社会阴暗面、使人憎恨现实、厌恶生活就是进步的观点。

同样,他对固执已见的唯美主义也表示怀疑。

他悉心研究上个世纪末以来各种哲学文学流派,并汲取其中的精华来改造旧的小说形式和结构。

他的作品呈现出一种现实主义和现代主义的高度融合,既具有传统现实主义文学扣人心弦的艺术魅力,又采用现代主义的象征,荒诞和意识流等手法和技巧来揭示人物的内心世界。

他的作品常常同时取得两种艺术效果:五彩缤纷的社会生活画面和孤独怪僻的人物性格特征。

他笔下的人物是那些现代都市中的反英雄,他们通常身陷困境,但永不放弃在这个支离破碎的世界中寻求自己的立足点,并且坚信生活的价值在于尊严而非成功。

北京市鲁迅中学2024年高三(最后冲刺)语文试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。

2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。

第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。

3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。

1、阅读下面的文字,完成下面各题。

中国哲学理解、应对世界的最高方法论原则是“以道观之”。

以道观之是一种循道而行、重视存在并致力于形成统一性理解的整体性方法论原则。

以道观之之道,是具有“恒常”性的道。

道的恒常性,即道之“诚”。

所以以道观之对道的重视,隐含着对诚的推崇。

诚是中国哲学的重要概念。

人们多以真、实、无伪、不欺、言行一致、表里如一等来解释诚。

但是,无论我们采取其中的哪一种解释,都会发现,这种解释的涵,盖性不太充分一一它或许能够解释作为名词或形容词的诚,却难以解释作为动词的诚;它或许能够解释人道之诚,却难以解释天道之诚。

如果我们寻求诚的最具涵盖性的指谓,诚的诸多意义与运用,似乎可以统一于“一致”一作为名词的诚,指的是一种一致关系;作为形容词的诚,指的是一种一致属性;作为动词的诚,指的是趋向、达成一致的意向及活动。

这种一致,从根本上说,是源于道的恒常。

天道的运行具有一种恒常性、前后一致性,用《中庸》的话说,就是“无息”“不贰”。

人之诚,是诚于天道,是向“天道”的恒常性靠拢。

《中庸》认为“诚者,天之道也;诚之者,人之道也”。

《孟子》也认为“诚者,天之道也;思诚者,人之道也”。

人之思诚,就是要保持与天道的一致,因为天道是恒常的,所以,与天道保持一致的人,也具有一种恒常性,人的恒常性的具体表现是言行一致、表里如一。

现代人多以诚实、诚信去理解诚,这种理解虽契合于“言行一致、表里如一”却常常剥离了诚的天道之维。

这样一来,中国传统哲学的厚重之诚,就变成了一种单薄之诚。

而过于单薄的诚,容易使我们陷入理论困境一离开天道之诚,我们面对言行一致、表里如一的“真小人”时,常常会不知所措;离开天道之诚,我们面对孔子“言必信,行必果,砼砼然小人哉”的论断时,就难以形成准确理解;离开天道之诚,我们在论证诚信之应然时,常常会诉诸浅薄的后果论……以道观之所重之诚,是与天道的恒常相关联的诚。

北大中文系1987年研究生入学考试试题一、填空(每空格1分,共60分)1、有的评论者认为,高行健的话剧《车站》在构思上受到《过客》和《等等戈多》的影响。

《过客》是鲁迅的作品,收入《》中,荒诞派剧作《等待戈多》的作者是萨贝凯物。

2、1936年,我国报告文学创伤出现的两篇重要作品,一是夏衍的《》一是的《一九三六年春在太原》。

3、“不着一字,尽得风流”的诗歌境界是(人名)在《二十四诗品》中提出的。

项羽在《》中赞誉威唐诗歌“羚羊挂角,无迹可求”。

“知穴中之音,楦中之色,水中之月,镜子中之象,言有尽而意无穷”。

4、长篇小说《简•爱》的作者是,《呼啸山庄》的作者是。

5、《召树屯》和《阿诗玛》是我国少数民族著名民间叙事诗。

《召树屯》属族,《阿诗玛》属。

6、誉得第二届茅盾文学奖的三部长篇小说是,李准的《黄河东流去》、张洁的《》,胡▲▲的《》。

7、《录鬼簿》和《闲情偶记》是我国古代有关戏曲史料和国论的著作。

《承风簿》的作者是元代的;《闲情偶记》作者是清代的。

8、巴金近年完成的共五集的散文创作,总题为《》,刘心武的《5•19长镜头》、《公共汽车咏叹调》等作品的体裁。

9、艾略特写于1922年和长诗《》,被认为是二十世纪西方文学的划时代作品。

美国作家海明威认为,“全部美国文学起源于(作家名)的一本叫做《哈克贝里•费思历险记》的书”。

10、《华威先生》的作者是。

散文集《画梦录》的作者是。

11、唐•璜是中世纪西班牙传说中的人物,莫里哀的喜剧《唐•璜》,俄国诗人普希金的长诗《》和英国十九世纪浪漫派诗人的《唐•璜》(长诗)。

均取材于这一传说。

12、时代诗文复古运动,“前七子”以李林职、为最著名,“后七子”以李琛武、为代表。

13、七十一回本《水浒传》的批改事是,一百二十回《红楼梦》的后四十回作者一在认为是。

14、汉代刘向、刘散父子编的汉宫图的目录《》,原目已失,但它的基本内容仍有在东汉固编撰的《》中。

15、《诗经》的颂诗由周颂、、三部分作品组成。

最新精选高中选修6 世界文化遗产荟萃历史第2课《世界遗产公约》和世界遗产岳麓版复习巩固十九第1题【单选题】截至2004年7月前,世界上拥有最多世界遗产的国家是A、意大利B、中国C、西班牙D、埃及【答案】:【解析】:第2题【单选题】对世界遗产应采取的态度是A、只是一种旅游资源B、要大规模开发C、可以增加新的建筑D、反对增加不必要的修复【答案】:【解析】:第3题【单选题】从世界文化遗产中,我们能够①探寻历史的踪迹②认识历史文化③与不同民族进行交流④进行学术研究A、①②③④B、①③④C、②③④D、②③【答案】:【解析】:第4题【单选题】造成文化遗产保护形势十分严峻的因素有( )①战争②自然灾难③过度的旅游开发④环境污染⑤工业化和城市化浪潮A、①②③⑤B、②③④⑤C、①②③④D、①②③④⑤【答案】:【解析】:第5题【单选题】长期以来,人们在创造现代文明的同时,不仅不断地污染和破坏自然环境,也不断地破坏和毁灭历史遗留的文化成果。

因此《保护世界文化和自然遗产公约》规定世界遗产保护中的重要原则是( )A、要保护自然环境B、文化与自然协调一致C、要保护世界文化遗产D、要保护世界遗产,联合国责任重大【答案】:【解析】:第6题【单选题】据《世界遗产公约》的规定,从审美或科学的角度看具有突出的普遍价值的天然名胜、动植物景观或自然景观应属于A、文化遗产B、自然遗产C、文化和自然双重遗产D、人类口头与非物质遗产【答案】:【解析】:第7题【单选题】下图是1972年在法国巴黎通过的”世界遗产公约””(全称《保护世界文化和自然遗产公约》)的标志,下列对该标志的解读,正确的是①图左上角的标志说明该公约附属于联合国教科文组织②图右上角的正方形象征着人类的创造③图右上角的圆圈代表大自然④标志下方文字分别是法文、英文、德文三种文字有误A、①②④B、②③④C、①②③D、①③④【答案】:【解析】:第8题【单选题】昆曲是中国最古老的剧种之一,有600多年历史,明末? 清初达到顶盛时期,但到民国初年几乎成为“绝唱”。

鲁迅遗产的认识和继承

鲁迅的遗产不仅包括物质财产,更重要的是他的文学遗产和思想遗产。

作为中国现代文学的重要人物,鲁迅的作品深远地影响了中国现代文学的发展,他的思想和精神遗产也对中国现代文化和社会产生了重要影响。

在鲁迅的物质遗产方面,他的主要财产是他的版权和文学遗产。

这些遗产在鲁迅去世后由他的继承人管理和继承。

然而,由于历史原因,鲁迅的遗产并没有被完全保护和管理,一些珍贵文物和书籍流失了。

近年来,随着文化市场的繁荣,鲁迅的版权和文学遗产也成为了文化产业的关注焦点,一些出版社和影视公司纷纷购买其版权进行再版和改编。

在鲁迅的思想和精神遗产方面,他留下了丰富的思想和精神财富。

鲁迅的文学创作和思想观念深刻地反映了当时中国社会的矛盾和问题,同时也提出了自己的思考和解决方案。

他的思想和精神遗产不仅对中国现代文化和社会产生了影响,也对当代中国社会和文化产生了深远的影响。

对于鲁迅遗产的继承,需要采取多种方式。

首先,应该加强对鲁迅作品的整理和出版,让更多的人了解鲁迅的思想和精神遗产。

其次,应该鼓励更多的学者和研究者深入研究鲁迅的文学和思想,发掘其更深层次的价值和意义。

此外,可以通过举办各种形式的鲁迅纪念活动和文化活动,让更多的人了解鲁迅的文化遗产和思想观念。

总之,鲁迅的遗产是宝贵的文化遗产和精神财富,应该得到更好的保

护和继承。

通过多种方式深入研究和宣传鲁迅的文学和思想,可以让更多的人了解和传承他的思想和精神遗产,为中国的文化和社会发展做出贡献。

2024届新高考语文精英模拟卷【全国卷】学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、现代文阅读阅读下面的文字,完成下面小题。

“文化”是汉语系统中古已有之的词汇,“文”与“化”起初是分开的,属于两个彼此独立的概念。

“文”,本义指各色交错的纹理、花纹,“物相杂,故曰文”“五色成文而不乱”“文,错画也,象交文”中的“文”均指此义。

在此基础上,“文”又产生若干引申义:其一,为包括语言文字在内的各种象征符号,进而具体化为文物典籍、礼乐制度;其二,由伦理之说导出彩画、装饰、人为修养之义,与“质”“实”对称;其三,在前两层意义之上,更导出美、善、德行之义。

“化”,本义为改易、生成、造化,如“化而为鸟,其名为鹏”“化不可代,时不可违”“可以赞天地之化育”等。

归纳之,“化”指事物形态或性质的改变,同时又引申出教行迁善之义。

“文”与“化”并用,较早见诸战国末年儒生编辑的《易·贲卦·象传》。

西汉以后,“文”与“化”开始并提从而形成一个完整词语,如“文化不改,然后加诛”“文化内辑,武功外悠”。

这里的“文化”,或与天造地设的自然对举,或与无教化的“质朴”“野蛮”对举。

因此,在汉语系统中,“文化”的本义就是“以文教化”,它表示对人的性情的陶冶、品德的教养,本属精神范畴。

随着时间的推移,“文化”逐渐成为一个内涵丰富、外延宽广的多维概念,成为众多学科探究、阐发、争鸣的对象。

长期以来,人们在使用“文化”这一概念时,其内涵、外延差异很大,故文化通常有广义、狭义之分。

广义的文化从人之所以为人的意义上立论,认为正是文化的出现将“动物的人”变为“社会的人”,因而将人类社会历史生活的全部内容统统摄入文化的定义域。

狭义的文化,通常指作为观念形态的文化,排除人类社会历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分,实际上把文化视为与政治、经济相区别的实体范畴,又称为“小文化”。

现代荒原上的西绪福斯--试论海明威小说蕴涵的存在主义主题傅守祥

【期刊名称】《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2002(004)004

【摘要】"精通现代叙事艺术"、以"冰山原理"著称于世的美国作家海明威,不但是

一位小说艺术的风格大师,而且是一位密切关注人类生存状况、积极探索人生道德

准则的严肃而深刻的思想家.他的成就,不仅在于他以一个诚实的摄影师的权威将彼

时彼地的事物记录下来,他还使我们窥见了永恒的普遍的真理.海明威对战争、暴力、失败、横死的感悟,加深了人们对人生悲剧性的认识;他所倡导的道德准则和"打不败"精神则赋予了世界一种新的意义,从而以一种形象化的方式表达了存在主义哲学的现代内涵.

【总页数】5页(P107-111)

【作者】傅守祥

【作者单位】浙江大学,浙江,杭州,310027

【正文语种】中文

【中图分类】I109.5

【相关文献】

1.走出现代人困境:"只有沟通"--试论福斯特小说创作中的人学蕴涵 [J], 董洪川

2.论海明威小说中的存在主义主题 [J], 赵永琴

3.西绪福斯式的精神内涵——浅议海明威小说的思想意蕴 [J], 杨巧凤

4.西绪福斯式的精神内涵——浅议海明威小说的思想意蕴 [J], 杨巧凤

5.现代荒原上的空虚与死亡:-海明威《在异乡》的主题 [J], 胡天赋

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

鲁迅是否为存在主义者摘要 1981年的《鲁迅与存在主义》开启了鲁迅及其作品与存在主义的研究,学术界也由此展开了激烈的争论。

争论的焦点主要还是集中在鲁迅是不是一个存在主义者,在鲁迅的作品中展现出的思想与存在主义的关联等等。

本文就鲁迅与存在主义共同点的思想渊源,鲁迅是否为存在主义者等进行简要研究,以捋清鲁迅与存在主义的关联。

关键词鲁迅存在主义存在主义者中图分类号:g641 文献标识码:a一、鲁迅与存在主义共同的思想渊源1927年海德格尔《存在与时间》——存在主义哲学流派的确立标志,鲁迅创作早于此,从时间上看似乎不受其影响,但若从存在主义的思想渊源来看可以看出鲁迅与存在主义间接的联系。

早在1908年前后鲁迅留日期间,丹麦哲人基尔凯郭尔和德国哲学家尼采就是当时日本思想界的两个热点,鲁迅也深受两位存在主义先驱的影响,鲁迅在《文化偏至论》中就认同和赞赏他们的那种具有本体论意义的个人主义的张扬。

基尔凯郭尔已被公认为存在主义哲学的奠基人,他的思想是海德格尔和萨特等的哲学体系形成的主要思想渊源,而尼采是存在主义最重要的思想先驱之一。

此外,被鲁迅赞赏为“在人中间发现人”的俄国作家陀思妥耶夫斯基被公认为是存在主义哲学流派的文学先驱,鲁迅很早就读过陀氏的小说,并藏有多种德文、日文版陀氏著作。

鲁迅与卡夫卡有很多相同的思想和情绪,如他们对婚姻的恐惧(卡夫卡因恐惧而反复退婚并终身未婚),对“城堡”的绝望以及他们对绝望与孤独所作的不屈的反抗。

可见,鲁迅与存在主义的文化、思想有千丝万缕的联系。

二、鲁迅是否为存在主义者对于鲁迅是否为存在主义者,学术界有两种声音。

一是认为鲁迅为存在主义者,二是认为鲁迅不是存在主义者。

(一)鲁迅是存在主义者的观点。

1981年,学术界开始用一种新的角度——存在主义的角度研究鲁迅及其作品。

认为鲁迅是一个存在主义者。

1981年《鲁迅与存在主义》一文将鲁迅与存在主义者萨特进行比较,认为存在主义所强调的自我意识也正是鲁迅当时的思想核心,重点分析了鲁迅的《过客》等,把萨特的“行动吧,在行动的过程中就形成了自身,人是自己行动的结果”和鲁迅笔下过客的“走”联系起来。

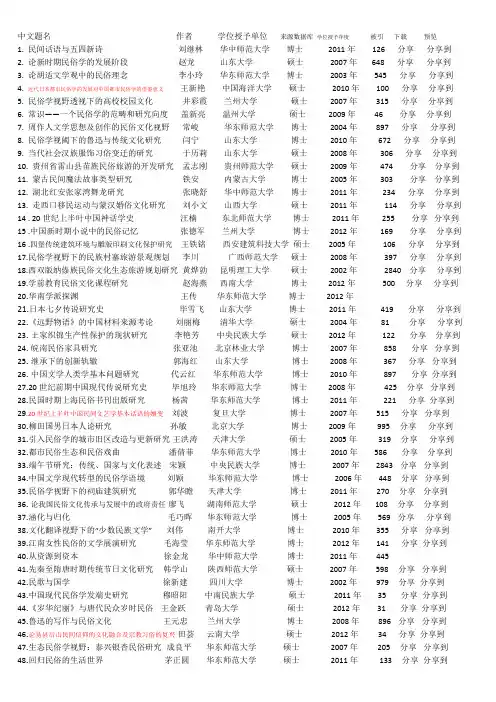

中文题名作者学位授予单位来源数据库学位授予年度被引下载预览1. 民间话语与五四新诗刘继林华中师范大学博士2011年126 分享分享到2. 论新时期民俗学的发展阶段赵龙山东大学硕士2007年648 分享分享到3. 论胡适文学观中的民俗理念李小玲华东师范大学博士2003年545 分享分享到4. 近代日本都市民俗学的发展对中国都市民俗学的借鉴意义王新艳中国海洋大学硕士2010年100 分享分享到5. 民俗学视野透视下的高校校园文化井彩霞兰州大学硕士2007年315 分享分享到6. 常识——一个民俗学的范畴和研究向度盖新亮温州大学硕士2009年46 分享分享到7. 周作人文学思想及创作的民俗文化视野常峻华东师范大学博士2004年897 分享分享到8. 民俗学视阈下的鲁迅与传统文化研究闫宁山东大学博士2010年672 分享分享到9. 当代社会汉族服饰习俗变迁的研究于历莉山东大学硕士2008年306 分享分享到10. 贵州省雷山县苗族民俗旅游的开发研究孟志刚贵州师范大学硕士2009年474 分享分享到11. 蒙古民间魔法故事类型研究铁安内蒙古大学博士2005年303 分享分享到12. 湖北红安张家湾舞龙研究张晓舒华中师范大学博士2011年234 分享分享到13. 走西口移民运动与蒙汉婚俗文化研究刘小文山西大学硕士2011年114 分享分享到14 . 20世纪上半叶中国神话学史汪楠东北师范大学博士2011年255 分享分享到15 .中国新时期小说中的民俗记忆张德军兰州大学博士2012年169 分享分享到16 .四堡传统建筑环境与雕版印刷文化保护研究王铁铭西安建筑科技大学硕士2005年106 分享分享到17.民俗学视野下的民族村寨旅游景观规划李川广西师范大学硕士2008年397 分享分享到18.西双版纳傣族民俗文化生态旅游规划研究黄烨勍昆明理工大学硕士2002年2840 分享分享到19.学前教育民俗文化课程研究赵海燕西南大学博士2012年500 分享分享到20.华南学派探渊王传华东师范大学博士2012年.21日本七夕传说研究史毕雪飞山东大学博士2011年419分享分享到22.《远野物语》的中国材料来源考论刘丽梅清华大学硕士2004年81分享分享到23. 土家织锦生产性保护的现状研究李艳芳中央民族大学硕士2012年122分享分享到24. 皖南民俗家具研究张亚池北京林业大学博士2007年858分享分享到25. 继承下的创新轨辙郭海红山东大学博士2008年367分享分享到26. 中国文学人类学基本问题研究代云红华东师范大学博士2010年897分享分享到27.20世纪前期中国现代传说研究史毕旭玲华东师范大学博士2008年425分享分享到28.民国时期上海民俗书刊出版研究杨茜华东师范大学博士2011年221分享分享到29.20世纪上半叶中国民间文艺学基本话语的嬗变刘波复旦大学博士2007年515分享分享到30.柳田国男日本人论研究孙敏北京大学博士2009年995分享分享到31.引入民俗学的城市旧区改造与更新研究王洪涛天津大学硕士2005年319分享分享到32.都市民俗生态和民俗戏曲潘倩菲华东师范大学博士2010年586分享分享到33.端午节研究:传统、国家与文化表述宋颖中央民族大学博士2007年2843分享分享到34.中国文学现代转型的民俗学语境刘颖华东师范大学博士2006年448分享分享到35.民俗学视野下的祠庙建筑研究郭华瞻天津大学博士2011年270分享分享到36. 论我国民俗文化传承与发展中的政府责任廖飞湖南师范大学硕士2012年108分享分享到37.涵化与归化毛巧晖华东师范大学博士2005年569分享分享到38.文化翻译视野下的“少数民族文学”刘伟南开大学博士2010年355分享分享到39.江南女性民俗的文学展演研究毛海莹华东师范大学博士2012年141分享分享到40.从资源到资本徐金龙华中师范大学博士2011年44541.先秦至隋唐时期传统节日文化研究韩学山陕西师范大学硕士2007年598分享分享到42.民歌与国学徐新建四川大学博士2002年979分享分享到43.中国现代民俗学发端史研究穆昭阳中南民族大学硕士2011年35分享分享到44.《岁华纪丽》与唐代民众岁时民俗王金跃青岛大学硕士2012年31分享分享到45.鲁迅的写作与民俗文化王元忠兰州大学博士2008年896分享分享到46.论易县后山民间信仰的文化融合及宗教习俗的复兴田荟云南大学硕士2012年34分享分享到47.生态民俗学视野:泰兴银杏民俗研究成良平华东师范大学硕士2007年205分享分享到48.回归民俗的生活世界茅正圆华东师范大学硕士2011年133分享分享到49.“原生态”的幻象田素庆华东师范大学博士2012年114分享分享到50.“表演理论”在中国民间文学研究中的应用述评覃继督云南大学硕士2011年173分享分享到51.民俗文化视野下的周作人日本译作陈赛华东师范大学硕士2011年117分享分享到52.中国语境中文学研究的人类学视野及其限度王大桥华东师范大学博士2008年545分享分享到53 .雅俗之间张华福建师范大学硕士2010年69分享分享到54.董作宾与早期中国民俗学冀洪雪河南大学硕士2006年76分享分享到55.湘西苗族踏虎凿花研究曹亚男赣南师范学院硕士2012年分享分享到56.民间仪式、艺术展演与民俗传承黄龙光中央民族大学博士2009年1681分享分享到57.钟敬文民间文艺学思想研究李娟山东师范大学硕士2010年116分享分享到58.民俗学视野下古村镇文化景观整体保护与开发研究马建国山西大学硕士2012年59分享分享到59.乡土社会与乡民的艺术表演张士闪北京师范大学博士2005年971分享分享到60.古村落非物质文化遗产保护研究季诚迁中央民族大学博士2011年76061 .图书馆与非物质文化遗产方允璋武汉大学硕士2005年933分享分享到62.国立中山大学语言历史学研究所初探王传华东师范大学硕士2009年166分享分享到63.女性创作与童话模式戴岚华东师范大学博士2007年1508分享分享到64.蒙古村落多层次信仰纳钦中央民族大学博士2003年534分享分享到65.制度化背景中的剪纸传承与生活实践王雪中央民族大学博士2011年398分享分享到66.达斡尔族农业民俗及其生态文化特征研究戴嘉艳中央民族大学博士2010年334分享分享到67.民俗主题公园的民俗展示陈研妍青海师范大学硕士2009年522分享分享到68. 论区域民俗与沈从文的文学创作唐勇广西师范大学硕士2011年82分享分享到69.民俗文化与中国文学的现代转型苏永前兰州大学硕士2006年244分享分享到70.民俗文化视野下的东北农村题材电视剧研究王跃辉安徽大学硕士2010年336分享分享到71.4-7世纪大同江、载宁江流域封土石室墓研究赵俊杰吉林大学博士2009年148分享分享到72.少数民族地区旅游形象设计中的景观色彩设计付爱民中央民族大学博士2006年1387分享分享到73.晋南帝尧传说研究张晨霞华东师范大学博士2012年70分享分享到74.闻一多《诗经》研究评议赵秀芹吉首大学硕士2012年分享分享到75.江绍原的民俗学实践及其当代意义李春久河南大学硕士2007年114分享分享到76.彝族研究现代学术的建立)1928-1949年)李列北京师范大学博士2005年437分享分享到77.陕北农牧民俗文化研究马力西北农林科技大学硕士2012年36分享分享到78.美学视野中清明节日民俗的整合王剑中央民族大学博士2011年381分享分享到79.顾颉刚早期民俗学理论与实践研究廖尚可河南大学硕士2011年115 分享分享到80.民俗学田野调查的影视记录方法研究杨春山东大学硕士2007年46081 .幼儿园艺术教育中民间工艺资源的开发利用研究陈金平湖南师范大学硕士2012年20 分享分享到82.巫风浸润下的诗意想像易瑛湖南师范大学博士2010年694 分享分享到83.《太平广记》“预知未来”故事研究朴美爱中国社会科学院研究生院博士2012年37 分享分享到84.民歌传唱与文化书写梁昭四川大学博士2007年1051 分享分享到85.中国近代民俗变迁探析(1902-1911)张书俊安徽大学硕士2010年226 分享分享到86.维吾尔民间禁忌研究安尼瓦尔.赛买提新疆大学博士2001年1097 分享分享到87.“一朝惊觉恣追寻”张萍四川大学硕士2002年79 分享分享到88.日本梦与中国乡:论周作人对风物的“寄情”书写石圆圆复旦大学博士2011年229 分享分享到89.民俗学视野下的赵树理研究赵坤福建师范大学硕士2010年124 分享分享到90.论民俗学视角下的周作人散文创作冉晶晶河北大学硕士2008年84 分享分享到91.中国传统节日的美学研究杨江涛中国人民大学博士2008年1674 分享分享到92.明清华南竹枝词民俗文化词语与熟语研究吴玉凤(Nar eerat Watthana welu)山东大学博士2011年246 分享分享到93.《诗经》采集文化研究孙秀华山东大学博士2012年165 分享分享到94.周作人的民间文学研究与其文艺思想严莉燕上海社会科学院硕士2007年255 分享分享到95.论当代文学的民间资源宋洁兰州大学博士2007年982 分享分享到96.民俗体育在城市中的演进与发展趋势研究严若艺江西师范大学硕士2008年434 分享分享到97.河北霸州胜芳镇民间花会音乐民俗志李莘中国艺术研究院博士2005年691 分享分享到98.北京评书的书场研究杨旭东中央民族大学博士2011年202 分享分享到99.山东秃尾巴老李传说与信仰研究李然山东大学博士2010年257 分享分享到100.诗意的家居衣晓龙华东师范大学博士2009年101.中国民俗文化的“现在性”研究夏世龙兰州大学硕士2007年465 分享分享到102.跨学科研究与科研创新能力建设赵晓春中国科学技术大学博士2007年2642 分享分享到103.《红楼梦》民俗精神的文化探寻高君子辽宁大学硕士2012年分享分享到104.20世纪前期中国童话研究史初探代茜华东师范大学硕士2008年331 分享分享到105.罗布人物质民俗文化研究艾买提江·阿布力米提新疆师范大学硕士2007年234 分享分享到106.论竹林小说中的民俗书写张玮上海师范大学硕士2012年分享分享到107.欧美国家的《诗经》研究周青南京师范大学硕士2011年147 分享分享到108.民间文学艺术的知识产权保护研究张耕西南政法大学博士2007年3093 分享分享到109.愿傩回归——当代湘西用坪瓦乡人还傩愿重建研究刘兴禄中央民族大学博士2010年400 分享分享到110.民俗学视域下的朱仙镇木板年画研究张红波重庆大学硕士2011年153 分享分享到111.乡村教育运动中的民俗学问题赵丽敏河南大学硕士2005年178 分享分享到112.青海台吉乃尔蒙古人的人生仪礼及其音乐研究崔玲玲中央音乐学院博士2004年613 分享分享到113.明清黄河流域元宵灯俗的历史地理学考察苗峰暨南大学硕士2010年164 分享分享到114.民俗文化语境中的闽南木版年画王晓戈福建师范大学博士2012年52 分享分享到115.韩国秋夕的文化变迁与功能研究孙雪岩中央民族大学博士2011年144 分享分享到116.非物质文化遗产视角下北京白纸坊太狮传承与发展研究刘伟北京体育大学硕士2012年49 分享到117.生态民俗学视角下的布洛陀文化探究王清玲广西大学硕士2011年32 分享分享到118.《庄子》的民俗学研究马启俊华中师范大学硕士2000年311 分享分享到119.元杂剧中的民俗文化研究彭栓红山西师范大学博士2012年293 分享分享到120.河曲民歌中的民俗文化解读李吏山西大学硕士2005年637121.民间信仰与民众生活研究王新民中央民族大学博士2011年438 分享分享到122.朝鲜族传统游戏传承的教育人类学研究崔英锦中央民族大学博士2007年904 分享分享到123.清末民初民事习惯调查研究徐嘉露河南大学硕士2012年17 分享分享到124.展示、表现、重构何双百西南大学硕士2010年185 分享125.土族民间信仰研究文忠祥兰州大学博士2006年1174 分享分享到126.哈尔滨道外区近代建筑形态的民俗性研究袁泉哈尔滨工业大学硕士2007年272 分享分享到127.论周大新小说的民俗意蕴李丹宇华东师范大学硕士2006年313 分享分享到128.葬送の民俗学孙姣内蒙古大学硕士2011年36 分享分享到129.庆生仪礼的民俗学解释张克兰安徽大学硕士2010年79 分享分享到130.山东省民间艺术产业开发研究刘昂山东大学博士2010年1874 分享131.花馍的隐喻与礼俗的现实白云峰辽宁大学硕士2009年199 分享到132.民国前期迷信问题研究(1912~1928)郑国山东师范大学硕士2003年535 分享分享到133.玛纳斯县“新疆汉族社火”研究张春萍新疆大学硕士2010年98 分享分享到134.高句丽遗存所见服饰研究郑春颖吉林大学博士2011年423 分享分享到135.文化生态和民俗文化旅游规划研究尹得举西安建筑科技大学硕士2007年1427 分享分享到136.中国古代婚嫁称谓词研究果娜山东大学博士2012年189 分享分享到137.民俗视野中的迟子建小说创作胡朋君中国海洋大学硕士2010年282 分享分享到138.风潮中传统的坚守与更新唐璐璐北京大学硕士2011年369 分享分享到139.中国《格萨尔》史诗学的形成与发展(1959—1996)李连荣中国社会科学院研究生院博士2000年289 分享分享到140.洋节在上海发展转型的民俗学思考琚利芬上海师范大学硕士2011年97141.浙东地区人际传播民俗探析朱茂西北大学硕士2010年70 分享分享到142.城市生活中定期集市的民俗学观察张春浙江师范大学硕士2010年229 分享分享到143.废名小说的民俗文化意蕴探究张焕柱湖南师范大学硕士2010年192 分享分享到144.现代艺术学视野中的田野作业刘清春山东艺术学院硕士2011年分享分享到145.看坟人的历史记忆与民俗生活尹滢北京师范大学硕士2008年312 分享分享到146.历史时期中国北方地区端午风俗研究晏波陕西师范大学硕士2006年804 分享分享到147. 2000-2010年的花儿研究王世伟西北师范大学硕士2011年分享分享到148.安徽岳西二次葬俗研究王文燕安徽大学硕士2010年110分享分享到149.乡音与乡俗—晋江砌田村礼俗语言调查何春燕福建师范大学硕士2007年137分享分享到150.城市非物质文化遗产保护研究陈文西北大学硕士2007年1064分享分享到151.社会转型期的村落民间信仰传承——以温州睦州垟村陈靖姑信仰为个案曾子睿温州大学硕士2010年222分享分享到152.百年敦煌婚丧礼俗研究综论胡翠霞西北师范大学硕士2011年75分享分享到153.龙州布傣天琴艺术传承与变迁研究黄尚茂广西民族大学硕士2011年92分享分享到154.解放以来社会发展下婚姻习俗的传承与变迁刘治波山东大学硕士2011年101分享分享到155.舞龙习俗与民族文化认同研究吕韶钧北京体育大学博士2011年887分享分享到156.中国史前神话意象研究王怀义华东师范大学博士2012年210分享分享到157.春节习俗与女性身份意识王卫华中央民族大学博士2010年560分享分享到158.论许地山的文学创作与宗教文化精神张慧佳湖南师范大学硕士2012年17分享分享到159.唐代节日研究张勃山东大学博士2007年1567分享分享到160.中国大陆1900—1966民族音乐实地考察 -编年与个案肖梅福建师范大学博士2004年1125161.民俗视界中的中国现代通俗小说周东华苏州大学博士2008年309分享分享到162.张艺谋电影中的民俗文化元素及其人类学价值蔡志英复旦大学硕士2008年933分享分享到163.元杂剧和元代民俗文化张鹏宇兰州大学硕士2007年397分享分享到164.探究民俗文化的教育学意蕴王亚芳河南大学硕士2008年682分享分享到165.中国企业民俗管理与建设研究刘少和广西师范大学硕士2001年195分享分享到166.《燕在阁知新录》民俗语汇研究李俊玲沈阳师范大学硕士2012年30分享分享到167.内蒙古乌兰察布市东路二人台的民俗学阐释张晓宇西北民族大学硕士2009年110分享到168.故事歌研究李言统西北民族大学博士2010年204分享分享到169.»招魂«的民俗文化研究梁艳敏重庆大学硕士2011年91分享分享到170.“闹热”及其背后的“冷清”陈劲松上海师范大学博士2011年240分享到171.元散曲中的民俗文化研究叶利伟陕西师范大学硕士2011年159分享分享到172.《容斋随笔》的民俗材料研究陈兵江西师范大学硕士2010年80分享分享到173.民俗主义视角下的绍兴大禹祭祀文化杨曼华东师范大学硕士2011年85分享分享到174.“幻魅”的现代想象肖向明中山大学博士2006年665分享分享到175.乡土社会视阈下的花儿研究闫国芳西北民族大学博士2007年516分享分享到176.20世纪二三十年代的《诗经》研究白宪娟山东大学硕士2006年679分享分享到177.闽台传统节日民俗体育特征及文化认同研究周建琼集美大学硕士2010年258分享分享到178.文化与自然:维吾尔传统生态伦理研究艾娣雅·买买提新疆大学博士2003年941分享分享到179.从阿维滩村管窥多民族村落经济民俗的互补特征及其变迁王欣新疆大学硕士2012年11分享分享到180.记忆与口述:山东鄄城谢家砖塑的艺术特色探究郜翠平西北民族大学硕士2011年22181.羌族社会的人生礼仪研究马宁西北民族大学硕士2005年312分享分享到182.女性主义视角下的张家川回族婚俗新释杨玉凤西北民族大学硕士2010年148分享分享到183.周作人前期的期刊编辑活动与编辑思想研究余望福建师范大学硕士2006年177分享分享到184.论中国节日文化的思想政治教育功能刘姗姗吉林大学硕士2012年56分享分享到185.雷州雷神信仰研究何洁上海师范大学硕士2010年195分享分享到186.中国异类婚口传叙事类型的地域性研究王晶红华东师范大学博士2006年517分享分享到187.大泽山老母信仰的转变任双霞山东大学博士2010年181分享分享到188.礼与俗的演绎武宇嫦北京师范大学博士2007年791分享分享到189. 初中历史教学中的中国民俗文化教育梁闯东北师范大学硕士2010年184分享分享到190.李安电影中的民俗研究魏珂南昌大学硕士2012年100分享分享到191.中国古代农事祭俗活动研究许婕西北农林科技大学硕士2011年78分享分享到192.维谢洛夫斯基的历史诗学研究马晓辉首都师范大学博士2008年193分享分享到193.“三言二拍”的民俗学价值周黎莹浙江工业大学硕士2009年分享分享到194.试论民俗文化与构建和谐社会的关系李文温州大学硕士2007年107分享分享到195论20世纪上半叶的“俗文学研究”周忠元华东师范大学博士2008年416分享到196.民众教育中民间文学的理论与实践梅东伟河南大学硕士2007年分享分享到197.表演场域中的遂昌傀儡戏李亚上海音乐学院硕士2012年分享分享到198.当代大学生风尚研究.李慧南京师范大学硕士2011年37 分享. 分享到199.论民俗旅游的开发... 宋晓云浙江大学硕士2010年1037 分享分享到200.口述史与传统手工艺周寅寅西南大学硕士2012年201.文艺民俗学视野下的元杂剧鬼魂戏研究邸允峰上海师范大学硕士2008年241 分享分享到202 .在教育世界的边缘张梦倩华东师范大学硕士2009年298 分享分享到203.从表达认同到认同表达韩成艳华中师范大学博士2011年210 分享分享到204.《封神演义》诠释史论冯军山东大学博士2011年201 分享分享到205.程懋筠研究夏凡中国艺术研究院硕士2007年155 分享分享到206.复兴与发展:学术史视野中的中国社会史研究(1980-2010)代洪亮山东大学博士2011年333 分享分享到207.泗州戏的民俗学解析杨炎安徽大学硕士2012年41 分享分享到208.小泉八云的日本情结与文学实践张瑾东北师范大学博士2010年243 分享分享到209.《聊斋志异》的“穿越”现象研究刘一童华东师范大学硕士2012年53 分享分享到210.中国传统吉祥图像研究邵卉芳陕西师范大学硕士2011年133 分享分享到211.《风俗通义》的民俗学研究杨雨云南大学硕士2011年83 分享分享到212.民俗学视野下的漫瀚调研究陈曦中央民族大学硕士2011年57 分享分享到213.明清安庆府的民俗研究汪志娟安徽师范大学硕士2007年164 分享分享到214.宗族文化传承与古村落保护研究王崇印温州大学硕士2009年233 分享分享到215.客家谚语文化透视张玉婷赣南师范学院硕士2012年18 分享分享到216.文化认同与文化控制:秦汉民间信仰研究李秋香河南大学博士2010年1148 分享分享到217.从生态民俗学角度研究蒙古族风格的室内设计张广平内蒙古师范大学硕士2007年225 分享分享到218.中国门神画艺术语言初探陈纯珍福建师范大学硕士2010年85 分享分享到219.蒲宁小说中的民俗叙事赵小欢上海外国语大学硕士2012年分享分享到220.东兰壮族铜鼓习俗研究黄文富广西民族大学硕士2011年100221.来来往往的风景霍晶晶华中师范大学硕士2004年245 分享分享到222.民俗时空观研究何华湘温州大学硕士2007年69 分享分享到223.拉萨地区节日的发展演变及其民俗文化内涵分析旺宗西藏大学硕士2008年517 分享分享到224.汉族节日习俗的宗教渊源探析王海生新疆师范大学硕士2009年285 分享分享到225.苗族古歌传承的田野民族志罗丹阳中央民族大学博士2011年419 分享分享到226.广西富川刘娘信仰民俗研究麦益姣广西师范学院硕士2012年51 分享分享到227.宋代节令诗研究吴邦江苏州大学硕士2006年255 分享分享到228.中国民俗文化的宣泄功能研究柴楠辽宁大学硕士2006年721 分享分享到229.长篇叙事民歌《嘎达梅林》文本和历史记忆研究姜迎春中央民族大学博士2010年420 分享分享到230.1920年代中国儿童文学观念的兴起与嬗变张青华东师范大学硕士2012年分享分享到231.中国工匠建房巫术源流考论李世武云南大学硕士2010年145 分享分享到232.中国崇狮习俗初探林移刚湘潭大学硕士2004年461 分享分享到233.非物质文化遗产的传播研究何华湘华东师范大学博士2010年2207 分享分享到234.涵化与互动:-个浙北畲族村落的田野民俗志张彩霞浙江师范大学硕士2010年233 分享分享到235.《白鹿原》与白鹿原李之馨陕西师范大学硕士2011年742 分享分享到236.浙江三门陈氏宗谱研究陈翻蒋安徽大学硕士2010年92 分享分享到237.试论20世纪80年代以来的民艺理论研究刘敏山东工艺美术学院硕士2012年44 分享分享到238.口头表演与文化阐释刘秋芝西北民族大学博士2010年363 分享分享到239.日本儿童文学中的传统妖怪周英上海师范大学博士2011年789 分享分享到240.二人转戏俗研究孙红侠中国艺术研究院博士2007年1192241.当代蒙古族的牧业生产习俗研究赵月梅中央民族大学硕士2011年82 分享分享到242.威风锣鼓及其民俗学考察赵秀丽山西大学硕士2011年66 分享分享到243.汉末三国民间灵魂崇拜研究王亚军温州大学硕士2008年121 分享分享到244.晋南地区民俗体育生存与发展的社会与文化学研究王铁新山西师范大学硕士2010年278 分享分享到245.吴越民间水神信仰研究沈松柏温州大学硕士2009年105 分享分享到246.中国民间信仰中的生态意识令昕陇兰州大学硕士2007年364 分享分享到247.民俗学视野下牛街礼拜寺的社会功能研究马骁中央民族大学硕士2012年34 分享分享到248.龙舟竞渡流变历程中的现代发展胡娟北京体育大学博士2007年665 分享分享到249.“走”出来的“亲戚”程安霞中央民族大学博士2011年169 分享分享到250.朱子诗经学的民间立场李云安华东师范大学博士2012年分享分享到251.中越跨境民族文学比较研究黄玲陕西师范大学博士2011年529 分享分享到252.峨眉山香会研究范志容青海师范大学硕士2011年29 分享分享到253.社会文化变迁与新时期民族院校研究生教育革新陈良伟中央民族大学硕士2005年289 分享分享到254.论贾平凹90年代都市小说中的民俗意象宋珂慧四川大学硕士2007年394 分享分享到255.作为文化经济政治资源的蚩尤传说刘欣山东大学硕士2012年分享分享到256.《仪礼·士昏礼》的文化学考察雷铭陕西师范大学硕士2011年113 分享分享到257.汉学家葛兰言的诗经研究及其与贵州田野资料的比照考察董国文华东师范大学硕士2005年270 分享分享到258.客家历史节日民俗地理初探黎家玲暨南大学硕士2008年394 分享分享到259.多元文化空间中的湫神信仰仪式及其口头传统王淑英西北民族大学博士2010年412 分享分享到260.从“门图”到“搭班”:上海民俗音乐传统的变迁研究吴艳上海音乐学院博士2011年218261.试论文化生态视野下的非物质文化遗产保护郭竞华东师范大学硕士2009年1318 分享分享到262.世俗与神圣的对话廖海波华东师范大学博士2003年753 分享分享到263.山西非物质文化遗产传承人生存现状及保护策略研究牛晓珉山西大学硕士2011年276 分享分享到264.济南面塑郑东伟山东大学硕士2011年47 分享分享到265.乡村集市与社区民俗生活杨志新西北民族大学硕士2005年292 分享分享到266.近代南京岁时节日民俗变迁研究梁雯雯南京师范大学硕士2011年154 分享分享到267.论宋代白话小说中的市井民俗崔乃新内蒙古师范大学硕士2007年304 分享分享到268.民间信仰的复兴与社会适应陈瑶广西师范大学硕士2005年1101 分享分享到269.村庄·民俗·民间美术余颖中央美术学院博士2010年962 分享分享到270.茶园“花儿”歌手研究戚晓萍西北民族大学硕士2006年134 分享分享到271.湘西苗区农村居民生活方式中影响健康因素的研究屈杰北京体育大学硕士2000年406 分享分享到272.南阳民间鼓吹乐班的民俗学解析周方圆西北民族大学硕士2011年59 分享分享到273 从小泉八云到水木茂吴金桓东北师范大学硕士2011年274.村落公共空间的变迁和民俗传承侯法花温州大学硕士2011年275.江头洲村生活习俗调查与研究张红旭广西师范大学硕士2006年276.民俗学视角下的元代“涉案剧”研究戴培毅上海师范大学硕士2012年277.女性民俗视野下的临水夫人信仰龙福梅福建师范大学硕士2012年278.上海竹枝词研究程洁华东师范大学博士2010年279.新中国十七年(1949-1966)北京市婚姻文化嬗变研究李慧波首都师范大学博士2012年280.五四新文学的民间文学资源王文参兰州大学博士2006年281.转型社会背景下乡村女性的民间信仰实践于洋辽宁大学硕士2011年282.广告策划创意中民俗元素应用研究张富博西北大学硕士2011年283.安庆市妈祖信仰兴衰原因探析江磊安徽大学硕士2010年284.俗文学的地域个性与都市消费情结柯玲华东师范大学博士2005年285.从传统到当下:试论中国传统春节的文化表述韩国英中央民族大学硕士2008年286.云南多民族混居区民居建筑更新模式研究王芳西安建筑科技大学博士2012年287.“王莽赶刘秀”传说的研究梅娟娟青海师范大学硕士2011年288.四川民俗文化与民俗旅游开发研究杨琴重庆大学硕士2007年289.欢天喜地盛晓晨华东师范大学硕士2012年。

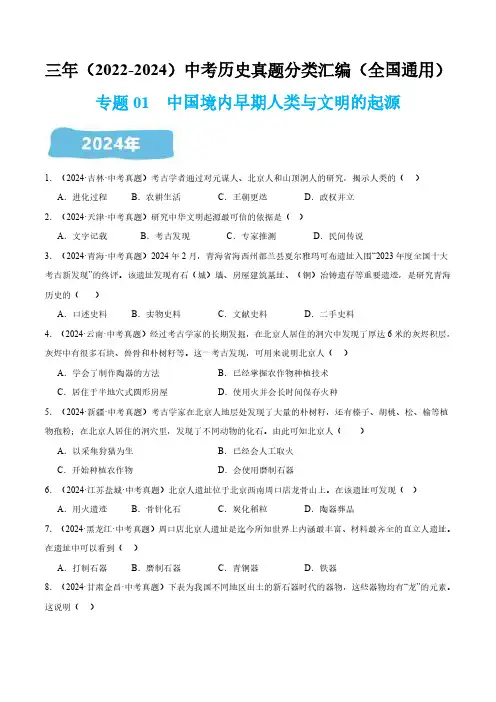

三年(2022-2024)中考历史真题分类汇编(全国通用)专题01中国境内早期人类与文明的起源1.(2024·吉林·中考真题)考古学者通过对元谋人、北京人和山顶洞人的研究,揭示人类的()A.进化过程B.农耕生活C.王朝更迭D.政权并立2.(2024·天津·中考真题)研究中华文明起源最可信的依据是()A.文字记载B.考古发现C.专家推测D.民间传说3.(2024·青海·中考真题)2024年2月,青海省海西州都兰县夏尔雅玛可布遗址入围“2023年度全国十大考古新发现”的终评。

该遗址发现有石(城)墙、房屋建筑基址、(铜)冶铸遗存等重要遗迹,是研究青海历史的()A.口述史料B.实物史料C.文献史料D.二手史料4.(2024·云南·中考真题)经过考古学家的长期发掘,在北京人居住的洞穴中发现了厚达6米的灰烬积层,灰烬中有很多石块、兽骨和朴树籽等。

这一考古发现,可用来说明北京人()A.学会了制作陶器的方法B.已经掌握农作物种植技术C.居住于半地穴式圆形房屋D.使用火并会长时间保存火种5.(2024·新疆·中考真题)考古学家在北京人地层处发现了大量的朴树籽,还有榛子、胡桃、松、榆等植物孢粉;在北京人居住的洞穴里,发现了不同动物的化石。

由此可知北京人()A.以采集狩猎为生B.已经会人工取火C.开始种植农作物D.会使用磨制石器6.(2024·江苏盐城·中考真题)北京人遗址位于北京西南周口店龙骨山上。

在该遗址可发现()A.用火遗迹B.骨针化石C.炭化稻粒D.陶器葬品7.(2024·黑龙江·中考真题)周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址。

在遗址中可以看到()A.打制石器B.磨制石器C.青铜器D.铁器8.(2024·甘肃金昌·中考真题)下表为我国不同地区出土的新石器时代的器物,这些器物均有“龙”的元素。

流浪或归乡?---存在主义文学作品评析谈到文学作品中对於人性沈沦的最深刻反思,一定要处理的,就是「存在文学」这一重要领域。

因为存在文学已不在刻画个别的人物情境,而是陈述著一个时代性的问题。

读者也因此无法置身事外,观赏别人的喜剧与悲剧,读者会从存在文学的哲学性文辞中,看见所有时代中人,包括自己的苦痛焦虑与绝望。

文学,就其粗略分期来说,曾经历过「古典时代」、「浪漫时代」,以及反叛浪漫,据实描写中下阶层生命困境的「写实时代」,和再度反叛写实,走入神秘象徵意识流的「新浪漫派」。

新浪漫派的鼎盛高峰,就小说界而言,首推乔艾斯的《尤里西斯》。

就此之後,文学分期突然转向,走入「存在文学」时期。

到底什麽是存在文学呢?既选用「存在」,多少跟存在哲学有一点点相关。

§存在哲学与存在文学哲学从笛卡尔将主客二元对立,并以「我思故我在」肯定主体的理性能力後,历经经验主义者柏克莱、休谟的不断质疑修正,到了康德,则批判传统对理性无限能力的认知,认为理性不可能理解物自体,这时哲学界理性主义的高峰已过,渐渐式微,还外加社会学研究者马克思、韦伯对人理性的批判,甚至科学界孔恩对科学「典范」是否可能客观的质疑...,哲学传统在处处冲击之下几乎要完全瓦解掉。

就在此时,哲学界出现一个大转向:胡赛尔以其新方法论「括弧还原存而不论」,企图找出先设「想当然尔」背后仍须被质疑的预设。

其最重要弟子海德格,根据老师胡赛尔的理论,再度修正,提出跟当年的笛卡尔完全相反的哲学理论「我在故我思」,认为哲学不应先从「知识」入手,而应先从「此在」入手,此在不只涵盖传统理性,他是全人,是有情感、有时间、有历史的主体。

从此哲学界封闭性的本体论研究不再囿限於人的理性。

新的认识论肯定想像、潜意识、原型、挑战、希望、信仰、同情、抉择以及意志。

也就是说,哲学开始研究「人生」。

人生是「此在」的自我表现,人生无法回避焦虑、担忧、耽溺与最终的归宿死亡,人生最向往的处境是「绝对自由」...。

存在主义对现代文学的影响与启示现代文学作为一种艺术形式,不仅仅是为了娱乐读者,更是通过文字和故事传达对人类存在的思考和探索。

存在主义作为一种哲学思潮,对现代文学产生了深远的影响与启示。

本文将从多个角度探讨存在主义对现代文学的影响与启示。

首先,存在主义强调个体的存在和自由选择。

这一思想在现代文学中得到了广泛的反映。

作家们通过塑造独立个体的形象,探讨人类的自由意志和选择的重要性。

例如,法国作家加缪的小说《局外人》中的主人公梅尔索,以及美国作家海明威的小说《老人与海》中的老渔夫圣地亚哥,都是独立而自由的个体。

他们在面对生活的困境和挑战时,坚守自己的信念和价值观,展现了存在主义的核心理念。

其次,存在主义强调人类的孤独和无意义。

现代文学中的许多作品都探讨了这一主题。

作家们通过描绘人类在现代社会中的孤独和无助,传达了对存在的困惑和迷茫。

例如,英国作家毛姆的小说《人性的枷锁》中的主人公菲利普,以及日本作家村上春树的小说《世界尽头与冷酷仙境》中的主人公渡边,都是在孤独中寻找自我和意义的旅行者。

他们的经历和思考触动了读者内心深处的共鸣,引发了对人类存在的深刻思考。

此外,存在主义强调个体的责任和道德选择。

现代文学中的许多作品都探讨了这一主题。

作家们通过描绘人类在面对道德困境时的选择和抉择,传达了对人类责任和伦理的思考。

例如,美国作家福克纳的小说《喧哗与骚动》中的主人公坎普,以及中国作家余华的小说《活着》中的主人公福贵,都是在困境中面临道德选择的个体。

他们的故事和抉择引发了读者对人类责任和伦理的思考,激发了对社会问题和人类命运的关注。

最后,存在主义强调人类的存在是有限的和有死亡的。

现代文学中的许多作品都探讨了这一主题。

作家们通过描绘人类面对死亡的恐惧和对生命的珍视,传达了对存在的有限性和宝贵性的思考。

例如,法国作家普鲁斯特的长篇小说《追忆似水年华》中的主人公,以及美国作家福克纳的小说《喧哗与骚动》中的主人公昆汀,都是在面对死亡的威胁时,对生命的珍贵和存在的有限性产生了深刻的思考。

2014届高三年级第二次四校联考 语文试题 命题:康杰中学 长治二中 忻州一中 临汾一中 【本试题分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。

满分150分,考试时间150分钟】 第I卷(阅读题 共70分) 甲 必考题 一、现代文阅读(9分,每小题3分) 阅读下面的文字,完成1~3题。

1. 下列关于“西来说”的表述,不符合文章观点的一项是( ) A. “西来说”兴起于十九世纪资料匮乏的条件下,而且至今存在很多疑点,随着现在考古资料的极大丰富,它愈难自圆其说。

B. “西来说”起初认为中国大陆史前时代是一片空白,中原地区人口和文化都是自西方输入的,而不是在本土产生的。

C. “西来说”的赞同者多是外国人,他们未亲见国内有关文明起源的第一手考古材料,而且对中国文化的认识也没有中国本土的多数学者深厚。

D. “西来说”是伦敦大学拉古别里在1885年针对中国文明的起源问题提出来的一种理论,瑞典人安特生的考古发现成为这一学说重要的证据。

2. 下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( ) A.古代中国处于一个基本与外界隔离的独立的自然地理区域。

早期文明交往的通道只可能是北方草原、新疆地区及云滇地区。

B.陕西临潼姜寨遗址出土的距今6500年以上的黄铜片和甘肃东乡出土的公元前3000年的铜刀,是中国最早的铜制品和青铜器。

C.龙山文化遗址中铜器与熔铜有关的遗物 D.青铜时代是人类文明的开始。

中国青铜文化的源头到底在哪里一直是学者们的研究热点,大量考古资料表明,其源头是中原地区。

3. 根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )A. 大量的考古资料说明我国铜文化在开始就呈现出以中原地带为中心的多元发展形式,而且一直延续了较长时期。

B. 事实证明,我国中原地区的青铜文化不仅不是西来的,而且从本土产生以后还向 周围传播,对周边地区产生了一定影响。

C .各种不同的古代文化有各自不同的文化面貌,这些面貌是后世研究者识别他们并区别不同文化的重要依据, D. 中原地区的青铜冶炼技术的出现不晚于世界其他地区,青铜文化也具有完全不同于西方面貌所以青铜文化成为我国传统文化中的重项。

西方文学经典鉴赏见面课:从《局外人》到《鼠疫》:加缪小说中的荒诞与反抗1.诺贝尔授奖词:“他那严肃而又严厉的沉思试图重建已被摧毁的东西,使正义在这个没有正义的世界上成为可能,这一切都使他成为人道主义者。

”是对()的高度评价。

答案:加缪2.小说《鼠疫》中的疫情常常被视作()的象征:答案:法西斯势力3.小说《鼠疫》的发生地在:()。

答案:奥兰4.默尔索形象常常与古希腊神话中的()形象联系在一起。

答案:西绪福斯5. “斗争的道路使我与肉体相遇。

即使是受屈辱的身体,他也是我唯一确认的东西。

我只能依靠它为生。

这被造物是我的家乡。

”出自:()答案:《西绪福斯神话》6.下列哪些说法属于存在主义思想?①所有存在都是偶然之物②存在先于本质③世界是荒谬的,人生是痛苦的④自由选择答案:①②③④7.下列哪一项同《局外人》的语言风格不符?答案:诡谄8.《局外人》采用第()人称叙事。

答案:一9.以下哪一部不是加缪的作品:()。

答案:《存在与虚无》10.《局外人》的主人公是?答案:默尔索见面课:索福克勒斯的《俄狄浦斯王》:命运与意志之战1.关于俄狄浦斯杀父娶母命运的各种解释,下面哪一项在本课程中没有提到?答案:俄狄浦斯残忍暴虐;2.关于悲剧《俄狄浦斯王》,下面哪一个说法是错误的?答案:俄狄浦斯自杀。

3.索福克勒斯的悲剧《俄狄浦斯王》又被称为:()。

答案:命运悲剧4,《俄狄浦斯王》中,忒拜城的先知是:()。

答案:忒瑞西阿斯5.下列关于俄狄浦斯父亲的说法,不正确的是?答案:科任托斯国的国王6,《俄狄浦斯王》中,俄狄浦斯被忒拜人拥立为国王的原因是()答案:俄狄浦斯破解了斯芬克斯之谜7.下列哪部作品不是出自索福克勒斯?答案:《安德洛玛刻》8.古希腊酒神祭祀仪式及戏剧表演中,()担当了重要作用:答案:山羊9.古希腊悲剧起源于祭祀哪位神灵的活动?答案:狄奥尼索斯10.古希腊的三大悲剧诗人不包括:()。

答案:阿里斯托芬见面课:艾米莉・勃朗特《呼啸山庄》中的爱恨情仇1.下列对艾米莉•勃朗特的诗歌风格评价,不准确的一项是:()答案:繁复2.《呼啸山庄》中的爱恨情仇,主要肇始于人物的()。