《森林昆虫学实验》课程大纲

- 格式:docx

- 大小:26.52 KB

- 文档页数:8

树木昆虫学1. 有害生物的定义及类型有害生物(PEST是泛指为害或可能为害动植物及其产品的任务生命有机体(IPPC, 1997)。

有害生物的类型1、非限定的有害生物(Non-regulated pest,NRP :就是指已经广泛发生或普遍分布的有害生物(称谓“一般的有害生物” 2、限定的有害生物(Rrgulated pest,RP):是指在一个国家或地区未发生或虽然有发生,但分布未广、且官方正在积极控制中的有潜在经济重要性的有害生物。

2. 害虫防治与危害类型及对应定义害虫防治是:“按照人们的利害关系去调节害虫数量的活动。

”这些活动,有些是纠正性措施,有些是防治性措施。

但所有这些措施都是针对同一目标。

所有防治努力向人们提供好处,避免经济上造成重大损失,而不是根除害虫,但当新的危险性害虫被输入时,最好的办法时在尚未扩散之前根除它。

害虫的危害类型(一)、按其栖居地域分:1 、本地(乡土)害虫,即当地原产害虫。

这种害虫由于长期生存于特定地区的生态环境中,受一定生物与非生物因子的约束,基本上在无害的水平上保持生态平衡,故我们不应该根除它。

其理由是:“任何一个留下空白的小生境立即会被其他某种昆虫所占据。

”这种昆虫很可能是与原有昆虫相似的种类。

以前的害虫以小量存在的。

现在则竞争对手已被排除的另一种昆虫,有可能就在以前同伴所在地方成为害虫。

故对当地昆虫,只有我们把他们约束在合理的范围内,但仍允许他们以一定的数量存在。

这样,就可以理想地完成防治任务。

2、迁飞性害虫是从别的地区定期或突然大量迁移进的害虫。

如,东亚飞蝗、粘虫、稻飞虱等。

对这类昆虫,要加强监测,掌握其动向,及时扑灭之。

3、检疫性害虫是从国外会国内别的地区输入的当地原不存在的害虫。

这类害虫,因入侵地无其原产地的天敌的控制。

故极易酿成大灾。

如日本松干蚧、美国白蛾、松突圆蚧、松粉蚧、松材线虫病、松针褐斑病等。

对这类害虫必须坚持果断、及时地不惜一切代价加以扑灭根除,否则后患无穷。

《农业昆虫学》实验教学大纲(农学专业)植物保护专业实验教学大纲

课程类别:专业基础课、必修适用专业:农学专业本科学时数:10学时

一、制定本课程实验大纲的依据

依据农学专业《农业昆虫学》教学计划和教学大纲要求,为达到教学目的和要求而制定。

二、本课程实验教学的作用

农业昆虫学是一门实验性很强的课程。

认真上好实验课,是学好《农业昆虫学》课程的重要环节。

本实验课并非简单地验证理论课的知识,而是本课程的重要组成部分,因为各种害虫的形态特征和部分的为害状,只能通过实验课才能清楚地观察和鉴别。

要求学生有强烈的事业心,热爱植物保护事业,理论和实践相结合,通过实验解决部分与实践相关的问题。

实验中要认真、仔细,爱护实验仪器设备,并能严格遵守课堂纪律,以保证顺利完成每次实验。

三、本课程实验教学目的及学生能力标准

1.通过实验课的观察和训练,熟悉常见害虫的主要形态特征及掌握正确鉴别农业主要害虫种类的技能,为今后的学习、工作打下基础。

2.养成严谨的科学态度和作风。

3.善于进行归纳和比较,注意培养分析问题和解决问题的能力。

四、时分配、教学形式

学时分配:本课程总学时为40学时,其中实验课10学时。

教学形式:实验前要求学生预习实验内容。

实验课上指导教师概述实验的基本内容及仪器的使用,并指导学生独立完成具体实验步驟,包括对实验

植物保护专业实验教学大纲

标本的观察,形态特征的分析检索,实验报告的写作等。

五、实验成绩评定

根据学生在实验中的表现及实验完成情况逐项打分,并结合实验报告情况综合评分,实验成绩单独记分。

六、实验项目、内容及学时分配七、教材。

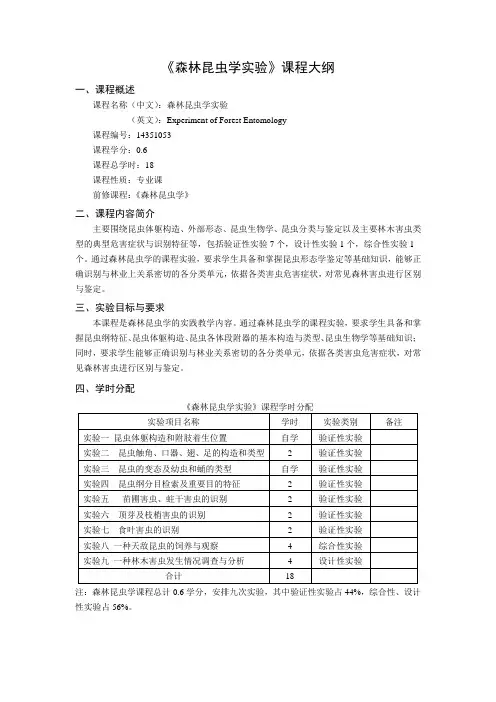

《森林昆虫学实验》课程大纲一、课程概述课程名称(中文):森林昆虫学实验(英文):Experiment of Forest Entomology课程编号:14351053课程学分:0.6课程总学时:18课程性质:专业课前修课程:《森林昆虫学》二、课程内容简介主要围绕昆虫体躯构造、外部形态、昆虫生物学、昆虫分类与鉴定以及主要林木害虫类型的典型危害症状与识别特征等,包括验证性实验7个,设计性实验1个,综合性实验1个。

通过森林昆虫学的课程实验,要求学生具备和掌握昆虫形态学鉴定等基础知识,能够正确识别与林业上关系密切的各分类单元,依据各类害虫危害症状,对常见森林害虫进行区别与鉴定。

三、实验目标与要求本课程是森林昆虫学的实践教学内容。

通过森林昆虫学的课程实验,要求学生具备和掌握昆虫纲特征、昆虫体躯构造、昆虫各体段附器的基本构造与类型、昆虫生物学等基础知识;同时,要求学生能够正确识别与林业关系密切的各分类单元,依据各类害虫危害症状,对常见森林害虫进行区别与鉴定。

四、学时分配注:森林昆虫学课程总计0.6学分,安排九次实验,其中验证性实验占44%,综合性、设计性实验占56%。

五、实验内容安排实验一昆虫体躯构造和附肢着生位置(自学)1、实验目的与要求(1)、了解昆虫体躯的基本构造;(2)、明确各附肢的名称和着生的位置;(3)、明确昆虫纲的主要特征。

2、实验主要仪器镊子、放大镜、玻璃皿、解剖镜。

3、实验内容与方法(1)、比较蝗虫、虾、蜈蚣、马陆体躯的一般构造(它们的体躯分段、触角、眼、翅、足的数目等)有何不同;(2)、借助镊子、放大镜观察比较蝗虫、虾、蜈蚣、马陆体躯的一般构造;(3)、以蝗虫为例观察昆虫纲的特征;依据昆虫纲的特征,区分头、胸、腹3个体段,各体段有何区别,并看各体段分节情况;(4)、观察蝗虫体躯各部分附器(附肢),明确各附器名称、着生位置、数目及形态。

4、作业(思考题)(1)、根据实验观察结果,简述昆虫纲的特征。

森林昆虫学课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解森林昆虫的生态特点、生活习性及与森林生态系统的关系。

2. 学生能掌握森林昆虫的分类、主要昆虫的识别及其生物学特性。

3. 学生了解森林昆虫在生态系统中的作用,包括传粉、捕食、分解等。

技能目标:1. 学生具备观察、记录和分析森林昆虫的能力,能运用适当的观察方法进行实地调查。

2. 学生能运用分类知识对森林昆虫进行简单的分类和识别。

3. 学生通过小组合作,设计并实施简单的昆虫生态实验,提高解决问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对森林昆虫的兴趣,激发关爱生态环境、保护生物多样性的意识。

2. 学生通过学习森林昆虫学,认识到昆虫在生态系统中的重要性,树立人与自然和谐共处的观念。

3. 学生在小组合作中,培养团队协作精神,增强沟通与交流能力。

课程性质:本课程为自然科学类课程,以实践性、探究性为主要特点。

学生特点:六年级学生具有较强的观察力、好奇心和求知欲,具备一定的合作能力。

教学要求:结合学生的年龄特点和认知水平,采用启发式、互动式和实践活动相结合的教学方法,注重培养学生的实践能力和创新精神。

通过本课程的学习,使学生达到预定的知识、技能和情感态度价值观目标,为后续生态学、环境保护等领域的学习打下基础。

二、教学内容1. 森林昆虫生态学基础理论:- 森林昆虫的生态特点、生活习性- 森林昆虫与森林生态系统的关系- 教材章节:第一章 森林昆虫生态学概述2. 森林昆虫分类与识别:- 昆虫的分类原则及方法- 常见森林昆虫的识别特征及其生物学特性- 教材章节:第二章 森林昆虫的分类与识别3. 森林昆虫的生态功能:- 森林昆虫在传粉、捕食、分解等方面的作用- 昆虫对森林生态系统的影响- 教材章节:第三章 森林昆虫的生态功能4. 实践活动与探究:- 实地观察森林昆虫,进行记录与分析- 小组合作设计昆虫生态实验,观察实验结果- 教材章节:第四章 实践活动与探究5. 生物多样性保护与森林昆虫:- 森林昆虫生物多样性的意义- 保护森林昆虫多样性的措施- 教材章节:第五章 生物多样性保护与森林昆虫教学内容安排与进度:第一周:森林昆虫生态学基础理论第二周:森林昆虫分类与识别第三周:森林昆虫的生态功能第四周:实践活动与探究第五周:生物多样性保护与森林昆虫三、教学方法1. 讲授法:- 对于森林昆虫学的基本概念、分类原则和生态功能等理论知识,采用讲授法进行教学,为学生奠定扎实的理论基础。

森林昆虫学实验指导书林学专业林业大学林学院森保系实验规则一、明确的实验目的实验室教学工作的一个重要环节,也是课堂教学的继续。

实验的主要目的是通过对标本等实物的观察,增加感性认识,加深对课堂理论知识的理解。

同时通过实际操作,初步学会昆虫研究的一些基本方法和技术,以更好地做到理论与实际相结合,并提高实际动手操作能力。

二、做好实验准备1.实验前认真预习实验报告及与之有关的课本容及笔记,明确实验目的、容及方法、步骤,防止做无准备的实验。

2.准备好必要的文具用品(如:HB和2H铅笔各一支,实验报告纸、直尺、橡皮等)及实验指导书、教科书三、遵守实验室规则1.严格遵守实验室制定的有关规章制度。

2.按实验室排定的就座,并按号领取双目实体解剖镜,实验完毕将镜子按号送回原处。

3.应该按时参加每一次实验课,不得无故缺席、迟到或早退,因病等正当理由不能参加实验的,必须事先向老师请假。

实验成绩按比例计入总分。

无故缺席者以缺实验论,不计成绩亦不予补做。

4.实验时,首先认真听老师讲解主要实验容及操作要领。

操作时按指导书要求,逐项进行仔细观察。

实验中,不得随意走动,拖拉桌凳。

相互讨论问题时应小声说话,切忌大声喧闹,以维护正常实验秩序。

四、认真完成作业必须按时完成所布置的作业。

实验报告按学院要求书写。

报告要求真实、准确,图形美观正确,字迹端正。

形态图一律使用铅笔。

作业应独立完成。

发现有抄袭现象,抄者和被抄者该次实验不计成绩。

绘昆虫形态图要求:1.昆虫形态图一般为点线图,用线来表示昆虫轮廓,节间或骨片的分界;毛和刺等,用点表示不同颜色和身体的凹凸,并表达立体感。

线条要求粗细均匀,不露毛尖起落的痕迹。

点要求圆而匀,明亮和色淡的部分点应小而稀;色暗和深的部分点应大而密。

2.要布局合理,大小比例恰当。

3.所画的特征要求真实、正确、有代表性。

4.在上述基础上,力求做到精细、整洁、美观。

5.注解时应用虚线水平方向引出后再注字。

6.画图时要安静、细心,并且有耐心。

一、实验目的本次实验旨在通过观察和记录森林中的昆虫种类、生活习性和形态特征,提高对森林昆虫的认知水平,了解昆虫在森林生态系统中的作用,以及它们与人类生活的关系。

二、实验时间与地点实验时间:2023年10月15日至10月17日实验地点:XX省XX森林公园三、实验材料与工具1. 实验材料:- 昆虫标本采集箱- 实验记录本- 拍照设备- 镊子、放大镜、解剖针等2. 实验工具:- 捕虫网- 毒瓶(含脱脂棉和适量乙酸乙酯)- 采集管- 实验指导书四、实验内容1. 昆虫种类观察- 通过实地观察和标本采集,记录森林中昆虫的种类、数量和分布情况。

- 观察昆虫的生活习性和活动规律,如活动时间、栖息地等。

2. 昆虫形态特征观察- 使用放大镜和解剖针,详细观察昆虫的头部、胸部、腹部等部位的形态特征。

- 记录昆虫的体型、颜色、翅膀、触角、足等特征。

3. 昆虫生态习性研究- 研究昆虫的食性、繁殖方式、共生关系等生态习性。

- 观察昆虫与植物、土壤、水分等环境因素的相互作用。

4. 昆虫与人类生活的关系- 分析昆虫在农业、医药、生态旅游等方面的作用。

- 讨论昆虫对人类生活的影响,如病虫害防治、生物多样性保护等。

五、实验过程1. 前期准备- 阅读实验指导书,了解实验目的、方法和步骤。

- 准备实验材料和工具,确保实验顺利进行。

2. 实地观察与采集- 按照实验计划,分组进入森林进行实地观察和采集。

- 使用捕虫网、毒瓶等工具捕捉昆虫,记录种类、数量和特征。

- 利用拍照设备记录昆虫的形态和生活习性。

3. 室内分析- 将采集到的昆虫标本进行分类、鉴定,了解其种类和特征。

- 分析昆虫的生态习性和与人类生活的关系。

4. 实验总结- 撰写实验报告,总结实验过程、结果和心得体会。

六、实验结果1. 昆虫种类- 本次实验共采集到昆虫标本100余种,包括鳞翅目、鞘翅目、膜翅目、直翅目等。

2. 昆虫形态特征- 观察到昆虫的体型、颜色、翅膀、触角、足等特征,为昆虫分类提供了依据。

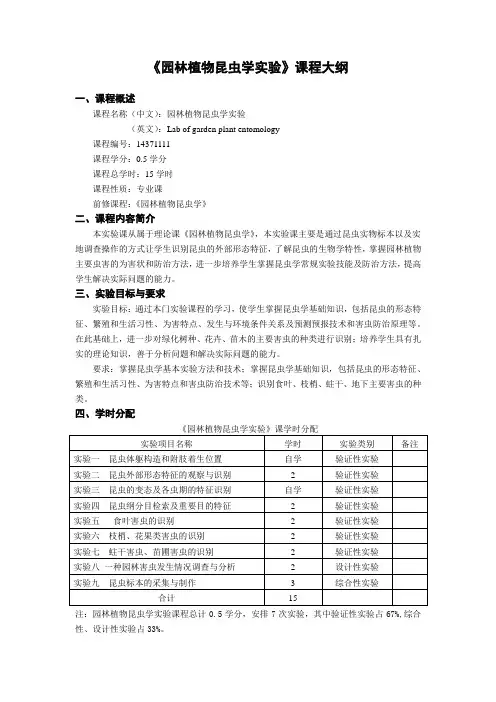

《园林植物昆虫学实验》课程大纲一、课程概述课程名称(中文):园林植物昆虫学实验(英文):Lab of garden plant entomology课程编号:14371111课程学分:0.5学分课程总学时:15学时课程性质:专业课前修课程:《园林植物昆虫学》二、课程内容简介本实验课从属于理论课《园林植物昆虫学》,本实验课主要是通过昆虫实物标本以及实地调查操作的方式让学生识别昆虫的外部形态特征,了解昆虫的生物学特性,掌握园林植物主要虫害的为害状和防治方法,进一步培养学生掌握昆虫学常规实验技能及防治方法,提高学生解决实际问题的能力。

三、实验目标与要求实验目标:通过本门实验课程的学习,使学生掌握昆虫学基础知识,包括昆虫的形态特征、繁殖和生活习性、为害特点、发生与环境条件关系及预测预报技术和害虫防治原理等。

在此基础上,进一步对绿化树种、花卉、苗木的主要害虫的种类进行识别;培养学生具有扎实的理论知识,善于分析问题和解决实际问题的能力。

要求:掌握昆虫学基本实验方法和技术;掌握昆虫学基础知识,包括昆虫的形态特征、繁殖和生活习性、为害特点和害虫防治技术等;识别食叶、枝梢、蛀干、地下主要害虫的种类。

四、学时分配注:园林植物昆虫学实验课程总计0.5学分,安排7次实验,其中验证性实验占67%,综合性、设计性实验占33%。

五、教学内容与安排实验一昆虫体躯构造和附肢着生位置(自学)1、实验目的与要求(1)了解昆虫体躯的基本构造;(2)明确各附肢的名称和着生的位置;(3)明确昆虫纲的主要特征。

2、实验主要仪器镊子、放大镜、玻璃皿、解剖镜等;昆虫纲分目盒装标本。

3、实验内容与方法(1)比较蝗虫、虾、蜈蚣、马陆体躯的一般构造(它们的体躯分段、触角、眼、翅、足的数目等)有何不同;(2)借助镊子、扩大镜观察比较蝗虫、虾、蜈蚣、马陆体躯的一般构造;(3)以蝗虫为例观察昆虫纲的特征;依据昆虫纲的特征,区分头、胸、腹3个体段,各体段有何区别,并看各体段分节情况;(4)观察蝗虫体躯各部分附器(附肢),明确各附器名称、着生位置、数目及形态。

昆虫学课程教学大纲Entomology课程编号:2623204课程类别:专业课适用专业:农学(含种子、农业区划)、农化、生态学、园艺先修课程:普通生物学、普通生态学后续课程:总学分:3.0学分其中实验学分:1学分教学目的与要求:昆虫学是生态学专业的一门重要专业课程。

其开设的目的是该专业的学生了解昆虫学的基础知识,掌握主要农作物的害虫的发生规律和防治措施,为今后的防治实践奠定良好的理论和实践基础。

昆虫学是一门综合性学科,它必须讲授昆虫外部形态、昆虫生理学、昆虫生物学、昆虫分类、昆虫生态学及害虫预测预报、害虫综合防治原理及方法等基础知识,为讲授农作物害虫奠定基础。

昆虫学中各论部分实践性、地区性、时间性均很强,因此以长江中下游地区和江苏省的主要害虫为主,具体讲授水稻、小麦、棉花、蔬菜、林果等作物发生的主要害虫及地下害虫,使同学们能够融会贯通、举一反三。

昆虫学理论课以课堂讲授为主,结合实验教学,以加深理解课程的内容。

课堂讲授主次分明,重点突出。

多讲授一些最新动态,以教师的实践经验提高学生兴趣;进行课堂提问,督促学生复习;在教学中根据不同专业特点,可适当删除和补充相关作物害虫讲述,并向不同专业学生提供相关的参考书和专业杂志目录,并督促学生阅读,以扩大学生知识面,提高学生分析问题和解决问题的综合能力。

第一章绪论(1学时)第一节昆虫纲在动物界的地位及特征一、昆虫纲在动物界的地位动物界、节肢动物门、昆虫纲。

二、昆虫纲的基本特征体段、头、胸、腹。

三、昆虫纲与节肢动物相近纲的关系蛛形纲、甲壳纲、重足纲、唇足纲。

第二节昆虫的多样性一、昆虫繁荣的特点种类及数量,分布与适应力,大小二、昆虫的多样性及繁荣原因教学基本要求:掌握第三节昆虫与人类的关系一、昆虫的有害方面二、昆虫的有益方面教学基本要求:了解第四节昆虫学学习与研究的内容与范围一、昆虫学的分支学科二、学习昆虫学的目的意义教学基本要求:掌握昆虫纲的基本特征,掌握和理解昆虫的多样性的表现及昆虫在地球上繁荣的原因;了解昆虫有害和有益的表现。

《森林昆虫学实验》课程大纲一、课程概述课程名称(中文):森林昆虫学实验(英文):Experiment of Forest Entomology课程编号:14351053课程学分:0.6课程总学时:18课程性质:专业课前修课程:《森林昆虫学》二、课程内容简介主要围绕昆虫体躯构造、外部形态、昆虫生物学、昆虫分类与鉴定以及主要林木害虫类型的典型危害症状与识别特征等,包括验证性实验7个,设计性实验1个,综合性实验1个。

通过森林昆虫学的课程实验,要求学生具备和掌握昆虫形态学鉴定等基础知识,能够正确识别与林业上关系密切的各分类单元,依据各类害虫危害症状,对常见森林害虫进行区别与鉴定。

三、实验目标与要求本课程是森林昆虫学的实践教学内容。

通过森林昆虫学的课程实验,要求学生具备和掌握昆虫纲特征、昆虫体躯构造、昆虫各体段附器的基本构造与类型、昆虫生物学等基础知识;同时,要求学生能够正确识别与林业关系密切的各分类单元,依据各类害虫危害症状,对常见森林害虫进行区别与鉴定。

四、学时分配注:森林昆虫学课程总计0.6学分,安排九次实验,其中验证性实验占44%,综合性、设计性实验占56%。

五、实验内容安排实验一昆虫体躯构造和附肢着生位置(自学)1、实验目的与要求(1)、了解昆虫体躯的基本构造;(2)、明确各附肢的名称和着生的位置;(3)、明确昆虫纲的主要特征。

2、实验主要仪器镊子、放大镜、玻璃皿、解剖镜。

3、实验内容与方法(1)、比较蝗虫、虾、蜈蚣、马陆体躯的一般构造(它们的体躯分段、触角、眼、翅、足的数目等)有何不同;(2)、借助镊子、放大镜观察比较蝗虫、虾、蜈蚣、马陆体躯的一般构造;(3)、以蝗虫为例观察昆虫纲的特征;依据昆虫纲的特征,区分头、胸、腹3个体段,各体段有何区别,并看各体段分节情况;(4)、观察蝗虫体躯各部分附器(附肢),明确各附器名称、着生位置、数目及形态。

4、作业(思考题)(1)、根据实验观察结果,简述昆虫纲的特征。

(2)、蜈蚣、马陆、虾、蜘蛛是否是昆虫?为什么?(3)、对照标本绘制蝗虫体躯构造图,在图上注明各体段及各附肢的名称。

实验二昆虫触角、口器、翅、足的构造和类型(2学时)1、实验目的与要求(1)、掌握昆虫口器类型及各类型的构造特点;(2)、明确咀嚼式口器和刺吸式口器的基本构造;(3)、掌握触角、翅、足的构造和类型。

2、实验主要仪器放大镜、镊子、体视显微镜。

3、实验内容与方法(1)、昆虫口器类型及各类型的构造特点;分别选取蝗虫(咀嚼式口器)、蝉(刺吸式口器)、蝴蝶(虹吸式口器)、蝇(舐吸式口器)、蜜蜂(嚼吸式口器)等,对不同昆虫的口器类型进行观察,掌握不同种类昆虫其口器形态与构造特点。

(2)、咀嚼式口器和刺吸式口器的基本构造:以蝗虫和蝉为例,将其口器进行解剖,获取其上唇、下唇、上颚、下颚、舌等,对比分析咀嚼式口器和刺吸式口器在基本构造上的异同。

(3)、触角的基本构造与类型:取胡蜂1只,观察其触角是否由柄节、梗节和鞭节3部分构成。

观察蝗虫、金龟子、蝶、蛾、锯天牛、胡蜂、虻、白蚁等昆虫的触角,参考各种触角类型的特征及附图,识别它们所属的触角类型。

(4)、足的基本构造与类型:取蝗虫1只,观察其胸足,可依次分为基节、转节、腿节、胫节和跗节,末端具2爪。

观察螳螂前足、蝼蛄前足、蝗虫的后足、步行虫的足各节构造有何变化,依据其特征各属于何种类型。

(5)、翅的构造与类型及变异:观察翅,了解各部名称,取蛾或蝶1只,展开翅,一般呈三角形,前面的边,称前缘;外边的边,称外缘,后面的边称后缘,3个角,翅基部的角,称基角(或肩角)。

前缘与外缘之夹角,称顶角。

外缘与后缘之夹角,称为臀角。

观察蝗虫前翅、金龟了前翅、蝽象前翅、蝉和蝶的翅,依据其质地、柔软程度、透明情况等,识别各属于何种翅的类型,观察蚊和虻后翅,注意其变化特点。

4、作业(思考题)(1)、绘制蝗虫口器构造图,注意依次排列顺序,注明各部门构造名称。

(2)、试比较咀嚼式与刺吸式口器的异同;分析咀嚼式口器和刺吸式口器的为害特点和为害状有何不同?(3)、对照标本绘制蛾的前翅、蝗虫的后足、胡蜂的触角图;并在图上注明翅的三边三角、足和触角的各部分名称。

实验三昆虫的变态及幼虫和蛹的类型(自学)1、实验目的与要求(1)、了解昆虫的主要2种变态。

(2)、认识昆虫幼虫和蛹的主要形态和类型。

(3)、观察昆虫体壁的外长物。

2、实验主要仪器镊子、放大镜、解剖镜。

3、实验内容与方法(1)、观察竹蝗生活史标本或斑衣蜡蝉生活史标本,了解其发育过程,分几个虫态,各虫态变化情况,以掌握不完全变态类昆虫的特征。

(2)、观察马尾松虫生活史标本,了解其发育过程,分几个虫态,各虫态的变化情况,以掌握完全变态类昆虫的特征。

(3)、观察几种昆虫的幼虫,注意其形态。

多足型:蛾蝶类、叶蜂类;寡足型:金龟子幼虫等;无足型:蝇类、天牛、吉丁虫、象鼻虫等。

(4)、观察几种昆虫的蛹:注意其形态。

离蛹:胡蜂的蛹;被蛹:松毛虫的蛹;围蛹:蝇的蛹。

(5)、昆虫体壁外长物:非细胞性外长物,观察星天牛鞘翅基部的瘤状突起,金龟子鞘翅上的刻点;细胞性外生物,观察马尾松毛虫体表的刚毛,刺蛾幼体表枝刺,蝶类翅上的鳞片。

(6)、观察昆虫生活史图和生活史式,以掌握表示昆虫生活史方法。

4、作业(思考题)(1)、解释下列名词:变态、孵化、虫龄、羽化、化蛹、性二型、补充营养、世代、孤雌生殖、多胚生殖、休眠。

(2)、何谓变态?变态有哪些主要类型?举例说明。

(3)、将下列马尾松虫一年中各代发生经过日期用图表示出来,其中卵以“.”表示;幼虫以“-”表示;蛹以"0”表示;成虫以“+”表示。

卵幼虫蛹成虫越冬代3中-4下4中-5上5上-5下第1代5下-6中6上-8下7中-8下7下-8下第2代7下-8下8上—9下8中-10中9下-10下第3代9下-10下10上-11上(越冬)实验四昆虫纲分目检索及重要目的特征(2学时)1、实验目的与要求(1)、熟悉使用昆虫纲成虫分目检索表;(2)、掌握与林有有关的主要目的特征;(3)、掌握等翅目、直翅目、半翅目、鞘翅目、鳞翅目、膜翅目、双翅目的分类方法;(4)、明确等翅目、直翅目、半翅目、鞘翅目、鳞翅目、膜翅目、双翅目等主要科形态特征。

2、实验主要仪器放大镜、镊子、体视显微镜。

3、实验内容与方法(1)、仔细观察上述标本所属的各个目的形态特征,各个目间的主要区别,注意触角、口器、足、翅等的差别。

(2)、将所给编号标本,按上述目分科检索来检索到科,各依次记下检索表内的数字顺序,(3)、对照标本,参阅课堂讲授内容,观察上述目各主要科的特征。

(4)、对照标本,掌握各主要科的区别特征4、作业(思考题)(1)、列表比较森林昆虫相关的主要目的特征异同。

(2)、将所给编号标本检索到科,依次写出检索表内的数字顺序,作为答案。

(3)、填写鳞翅目脉脉相图:注明各脉名称、描出中室范围,写出中室内有M的主干,后翅Cu2脉或前后翅均有Cu2脉,前脉Cu似为4支或3支者各有哪些科。

(4)、瓢甲科和叶甲科、叩头甲科吉丁甲科昆虫有何区别?(5)、绘制天牛科昆虫头部图及金龟甲科昆虫触角图:步行虫科和金龟甲科的昆虫,后足基节窝与腹部1、2节腹面位置关系有何不同?它们分属哪两个亚目?实验五苗圃害虫、蛀干害虫的识别(2学时)1、实验目的与要求(1)、掌握苗圃害虫的种类和重要苗圃害虫的识别特征;(2)、掌握蛀干害虫的种类和重要蛀干害虫的识别特征。

2、实验主要仪器放大镜、镊子、解剖镜3、实验内容与方法(1)、苗圃害虫的种类,重点掌握主要三类苗圃害虫地老虎类、蛴螬类、蝼蛄类的识别特征;(2)、三种地老虎、二种蝼蛄的主要形态区别;(3)、重要9种天牛的形态特征和区别特征;(4)、透翅蛾、木蠹蛾、蝙蝠蛾的形态区别和危害状区别;(5)、其他苗圃害虫蟋蟀类、种蝇类、白蚁类的形态识别;(6)、其他蛀干害虫小蠹虫类、吉丁虫类、象甲类、树蜂类等的形态识别。

4、作业(思考题)(1)、列表比较三种地老虎(小地老虎、大地老虎、黄地老虎)并绘出小地老虎和黄地老虎成虫前翅特征图。

(2)、列表比较两种蝼蛄(东方蝼蛄、华北蝼蛄)的形态特征。

简要说明双条杉天牛、光肩天牛、星天牛、云斑天牛、桑天牛的主要外部形态特征(成虫)。

(3)、用文字简要说明松纵坑切梢小蠹和松横坑切梢小蠹成虫的主要区别。

(4)、绘出松六齿小蠹、星坑小蠹、云杉八齿小蠹、落叶松八齿小蠹、和松十二齿小蠹成虫鞘翅末端特征图和坑道图。

实验六顶芽及枝梢害虫及其识别(2学时)1、实验目的与要求(1)、掌握顶芽及枝梢害虫的类别;(2)、掌握主要顶芽及枝梢害虫的识别特征。

2、实验主要仪器放大镜、镊子、解剖镜3、实验内容与方法(1)、观察刺吸类枝梢害虫蚧虫类、蚜虫类、粉虱类、叶蝉类、蜡蝉类、蝽象类的形态特征,(2)、掌握重要的种类;观察钻蛀类枝梢害虫微红梢斑螟、松实小卷蛾、楸螟、松果梢斑螟、竹一字象甲、竹笋禾夜蛾、江苏泉蝇、4种小蠹、栗瘿蜂、竹广肩小蜂等的形态特征。

4、作业(思考题)(1)、林木刺吸性和钻蛀性枝梢类害虫主要有哪些类群?其危害状表现为哪些形式?(2)、列表比较微红梢斑螟、松实小卷蛾、松果梢斑螟、球果小卷蛾成虫及幼虫的主要形态特征。

(3)、比较蚜虫、蚧壳虫、粉虱、木虱主要形态特征。

(4)、竹笋禾夜蛾和一字竹象如何识别?实验七食叶害虫的识别(2学时)1、实验目的与要求(1)、掌握食叶害虫的类别;(2)、掌握主要食叶害虫的识别特征。

2、实验主要仪器放大镜、镊子、体视显微镜3、实验内容与方法(1)、观察区分主要的食叶害虫。

鳞翅目:螟蛾类、袋饿类、刺蛾类、斑蛾类、尺蛾类、舟蛾类、枯叶蛾类、灯蛾类、毒蛾类、夜蛾类、天蛾类、大蚕蛾类、蛱蝶类、凤蝶类;鞘翅目:叶甲类、金龟子类;膜翅目:叶蜂类;直翅目:蝗虫类。

(2)、重要食叶害虫种类的识别:鳞翅目常见种;鞘翅目常见种;膜翅目常见种;直翅目常见种。

(3)、结合实验指导书的描述,观察各种害虫标本,了解其主要特征。

4、作业(思考题)(1)、比较鳞翅目幼虫与膜翅目叶蜂幼虫的主要形态特征。

(2)、简述马尾松毛虫、杨扇舟蛾、国槐尺蠖、竹织叶野螟、乌桕黄毒蛾、美国白蛾、黄刺蛾、大袋蛾成虫的主要识别特征。

(3)、简述黄脊竹蝗、榆绿叶甲、柳兰叶甲、樟叶蜂主要识别特征。

实验八:一种天敌昆虫的饲养与观察1、实验目的与要求(1)、饲养瓢虫或草蛉,观察昆虫的胚胎发育和胚后发育过程;(2)、观察昆虫的蜕皮和化蛹、成虫羽化、交配和产卵等行为;(3)、掌握昆虫的变态现象,幼虫、蛹和成虫形态、发育过程。

2、实验主要仪器养虫笼、灭菌锅、冰箱、塑料培养皿、放大镜。

3、实验内容与方法(1)、天敌昆虫的饲养以10~20粒天敌昆虫(异色瓢虫或大草蛉)新产的卵为一组分装于直径约10 cm 的塑料培养皿中,以湿润棉花球保湿,每组学生1份;同时给学生2张表格。