6.7细菌性脑膜炎

- 格式:ppt

- 大小:108.00 KB

- 文档页数:27

脑膜脑炎名词解释

脑膜脑炎是由于病毒性脑膜炎是由多种不同病毒引起的中枢神经系统感染性疾病,又称无菌性脑膜炎或浆液性脑膜炎。

脑膜炎是由外界的细菌、自身的病毒、或是肿瘤与白血病等各种生物性致病因子侵犯脑膜引起的一些疾病。

脑膜脑炎是一种精致的脑膜或脑脊膜(头骨和大脑之间的一层膜)感染的疾病。

该病通常伴有细菌或病毒感染身体任何部位的并发症,如耳朵、窦或上呼吸道感染。

细菌性脑膜脑炎是一种需要及时治疗的特别严重的疾病。

如果治疗不及时,它可能会在几小时内死亡或造成永久性脑损伤。

病毒性脑膜脑炎更严重,但大多数人可以完全恢复,少数遗留后遗症。

脑膜炎的治疗主要是用一些容易进入中枢神经系统的抗生素进行治疗。

另外可以通过腰椎穿刺,通过鞘内注射药物来治疗脑膜炎。

如果有脓肿形成的话,一般情况下是需要通过手术进行治疗的。

脑膜炎鉴别诊断:四种类型关键解析在神经内科疾病中,脑膜炎是一种较为常见的疾病。

然而,脑膜炎的诊断并非易事,需要与其他疾病进行鉴别。

本文将结合四种典型脑膜炎病例,分析其鉴别诊断的关键点。

病例一:病毒性脑膜炎与细菌性脑膜炎的鉴别患者,男性,12岁。

发热、头痛、恶心、呕吐3天,意识模糊1天。

查体:体温39℃,神志不清,颈抵抗阳性,克氏征阳性。

脑脊液:压力250mmH2O,白细胞计数500×106/L,蛋白含量轻度升高。

初步诊断:病毒性脑膜炎?细菌性脑膜炎?鉴别诊断关键:1. 病程进展速度;2. 脑脊液中白细胞计数及分类;3. 病原体检测。

分析:病毒性脑膜炎通常病程较短,病程进展迅速。

脑脊液中白细胞计数轻度升高,以淋巴细胞为主。

细菌性脑膜炎病程较长,病程进展较慢。

脑脊液中白细胞计数显著升高,以中性粒细胞为主。

病原体检测也是鉴别病毒性脑膜炎与细菌性脑膜炎的重要手段。

最终诊断:病毒性脑膜炎。

病例二:结核性脑膜炎与病毒性脑膜炎的鉴别患者,女性,25岁。

发热、头痛、盗汗、体重下降1个月,意识模糊3天。

查体:体温38.5℃,神志不清,颈抵抗阳性,克氏征阳性。

脑脊液:压力200mmH2O,白细胞计数300×106/L,蛋白含量轻度升高。

初步诊断:结核性脑膜炎?病毒性脑膜炎?鉴别诊断关键:1. 病程长短;2. 脑脊液中淋巴细胞比例;3. 抗酸染色及真菌培养。

分析:结核性脑膜炎病程较长,病程进展缓慢。

脑脊液中淋巴细胞比例较高。

病毒性脑膜炎病程较短,病程进展迅速。

脑脊液中淋巴细胞比例较低。

抗酸染色及真菌培养有助于鉴别结核性脑膜炎与病毒性脑膜炎。

最终诊断:结核性脑膜炎。

病例三:化脓性脑膜炎与病毒性脑膜炎的鉴别患者,男性,5岁。

发热、头痛、呕吐、意识模糊1天。

查体:体温39℃,神志不清,颈抵抗阳性,克氏征阳性。

脑脊液:压力300mmH2O,白细胞计数1000×106/L,蛋白含量显著升高。

初步诊断:化脓性脑膜炎?病毒性脑膜炎?鉴别诊断关键:1. 脑脊液中白细胞计数及分类;2. 病原体检测;3. 细菌培养及抗生素敏感试验。

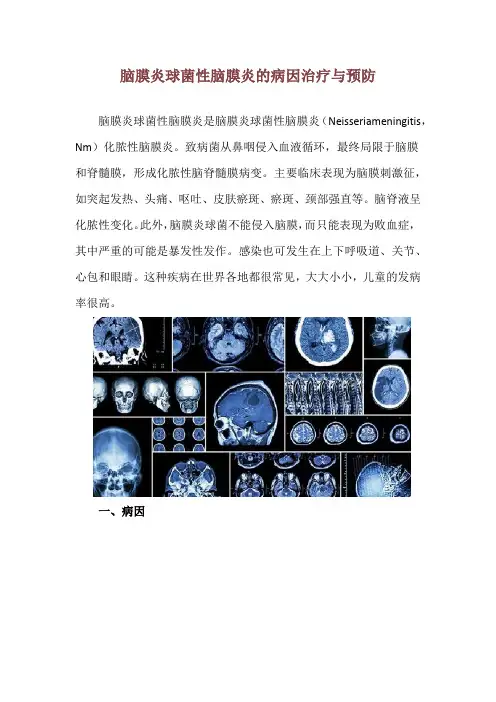

脑膜炎球菌性脑膜炎的病因治疗与预防脑膜炎球菌性脑膜炎是脑膜炎球菌性脑膜炎(Neisseriameningitis,Nm)化脓性脑膜炎。

致病菌从鼻咽侵入血液循环,最终局限于脑膜和脊髓膜,形成化脓性脑脊髓膜病变。

主要临床表现为脑膜刺激征,如突起发热、头痛、呕吐、皮肤瘀斑、瘀斑、颈部强直等。

脑脊液呈化脓性变化。

此外,脑膜炎球菌不能侵入脑膜,而只能表现为败血症,其中严重的可能是暴发性发作。

感染也可发生在上下呼吸道、关节、心包和眼睛。

这种疾病在世界各地都很常见,大大小小,儿童的发病率很高。

一、病因脑膜炎球菌是奈瑟菌属之一。

革兰阴性,肾形,直径约0.6~0.8μm,多成对排列,相邻,平面,有时四个相连。

新鲜的分离菌株有多糖荚膜。

在电镜下,细菌有外膜,厚度约8nm。

粘肽层或周质间隙是外膜和细胞质膜之间的厚度6nm。

这种细菌只存在于人体内,可以从细菌的鼻咽部和患者的血液、脑脊液和皮肤瘀伤中检测出来。

细菌可以在中性粒细胞内外看到。

细菌需要氧气,对培养基有很高的要求。

血琼脂或巧克力琼脂通常用于分离5%~10%二氧化碳在浓度下生长良好。

最适宜的温度是35~37℃,超过41℃或低于30℃均不能生长。

18~24h后菌落呈无色、半透明、光滑、湿润、有光泽的露滴圆形隆起。

细菌可以形成自溶酶,如果不及时转移,可以在几天内死亡。

它对寒冷和干燥也非常敏感,在体外很容易死亡,所以在收集标本后必须立即接种疫苗。

它对一般的消毒剂非常敏感。

糖发酵反应是识别奈瑟菌属的重要方法。

脑膜炎球菌发酵葡萄糖、麦芽糖,但不发酵乳糖、果糖和蔗糖可与奈瑟菌属中的淋球菌和乳糖发酵奈瑟菌区分开来。

这种细菌的荚膜多糖是分组的基础。

目前,细菌分为A,B,C,D,X,Y,Z,29E,W135,H,I,K,L,13一个菌群。

此外,还有一些菌株不能被上述菌群的抗血清凝结,称为未定群,占脑膜炎球菌带菌者分离的比例20%~50%,一般无致病性。

B群和C群体还可以根据菌体外膜的蛋白质抗原进行分类,导致临床发病者多为2型和15型。

隐球菌性脑膜炎诊治专家共识隐球菌性脑膜炎是由隐球菌属真菌引起的一种严重的感染性疾病。

该疾病在全球范围内发病率不断上升,特别是在免疫功能低下人群中更为常见。

随着HIV感染的增加,隐球菌病的发病率也在不断增加。

在美国,隐球菌病的发病率约为5/100 000,其中1/5出现中枢神经系统(CNS)受累。

在我国,隐球菌性脑膜炎患者有其一定特殊性,高达50%~77%的患者为免疫功能正常者。

因此,对于隐球菌性脑膜炎的病原学和实验室检查的认识十分重要。

第二部分诊断标准隐球菌性脑膜炎的诊断主要依靠临床表现、实验室检查和影像学检查。

对于临床表现,隐球菌性脑膜炎患者常表现为头痛、发热、恶心、呕吐等症状,同时还可能出现意识障碍、癫痫等中枢神经系统症状。

实验室检查方面,隐球菌菌抗原检测、真菌培养和PCR检测等方法可以用于诊断。

影像学检查方面,脑脊液检查、头颅CT和MRI检查可以帮助确定诊断。

在诊断隐球菌性脑膜炎时,需要综合考虑临床表现、实验室检查和影像学检查等方面的信息。

第三部分治疗原则隐球菌性脑膜炎的治疗主要包括抗真菌治疗和对基础疾病的治疗。

对于抗真菌治疗,目前推荐使用两种药物联合治疗,包括氟康唑和阿莫西林/克拉维酸钾。

在治疗过程中,需要注意药物的剂量和疗程,以及可能出现的不良反应。

对于基础疾病的治疗,需要根据患者的具体情况进行综合治疗,包括免疫调节治疗、抗病毒治疗等。

在治疗期间,需要密切观察患者的临床症状和实验室检查结果,及时调整治疗方案。

结论隐球菌性脑膜炎是一种严重的感染性疾病,对于其诊断和治疗需要进行规范和科学的管理。

本文介绍了隐球菌性脑膜炎的病原学、诊断标准和治疗原则,希望对临床医生在诊治该疾病时有所帮助。

同时,需要注意的是,针对我国隐球菌性脑膜炎患者的特殊性,我们需要进一步加强对该疾病的研究和管理。

隐球菌性脑膜炎是由隐球菌引起的疾病,隐球菌属包括至少30多个种类,其中大多数有致病性,如新型隐球菌和格特隐球菌(过去分别称之为新型隐球菌新生变种和新型隐球菌格特变种),其他种类如罗伦隐球菌、浅白隐球菌等则很少引起人类感染。

流行性脑脊髓膜炎流行性脑脊髓膜炎(epidemic cerebrospinal meningitis)简称流脑。

是由脑膜炎双球菌引起的化脓性脑膜炎。

临床表现为发热、头痛、呕吐、皮肤粘膜瘀点,瘀斑及颈项强直等脑膜刺激征。

本病于1805年由瑞士Vieusseaux描述。

1887年Weichselbaum从脑脊液中分离出脑膜炎双球菌。

我国于1896年李涛在武昌正式报告。

[病原学]脑膜炎双球菌属奈瑟氏菌属,革兰氏染色阴性,肾形,多成对排列,或四个相联。

该菌营养要求较高,用血液琼脂或巧克力培养基,在37℃、含5~10%CO2、pH7.4环境中易生长。

传代16~18小时细菌生长旺盛,抗原性最强。

本菌含自溶酶,如不及时接种易溶解死亡。

对寒冷、干燥较敏感,低于35℃、加温至50℃或一般的消毒剂处理者极易使其死亡。

根据本菌的夹膜多糖抗原的不同,通过血凝试验将本菌分为A、B、C、D、X(1916)、Y(1889)、Z、W135(319)、29E(1892)、H、I、K和L13个血清群。

以A、B、C群为多见。

脑膜炎双球菌细菌素(meningocin)又可将A群分为4型,C群分为6型;B群分为11型,其中B群2型致病力最强。

根据其脂多糖(CPS)将脑膜双球菌分为8个LPS免疫型,与致病关系尚不清楚。

近20年来欧美一些国家的流行菌群已由A群转变为B群和C群;我国的流行菌群主要是A群,B群仅占少数。

但带菌者以B、C群为主,今后是否会成为主要流行菌群,有待于密切观察。

从60年代以来,脑膜炎双球菌对磺胺的耐药现象日益普遍,尤其以C群和B群最为严重。

A群耐药情况视不同国家、地区而异但,亦有增多趋势。

我国分离到的流行菌株大多对磺胺比较敏感,故磺胺药是治疗本病的主要药物之一。

[流行病学](一)传染源是带菌者和病人。

病人从潜伏期末开始至发病10天内具有传染性。

病原菌存在于患者或带菌者的鼻咽分泌物中,借飞沫传播。

在流行期间,一家有二人以上发病者占2~4%,但人群中鼻咽部带菌率常显著增高,有时高达50%以上,人群带菌率超过20%时提示有发生流行的可能,所以带菌者作为传染源的意义更大。

脑脊液检验正常值及临床意义脑脊液检验正常值及临床意义一、常规检验:1、(CSF)颜色检查[正常参考值]无色水样液体。

[临床意义]1 .红色:常见于蛛网膜下腔出血、脑出血、硬膜下血肿等。

如腰椎穿刺时观察到流出的脑脊液先红后转无色,为穿刺损伤性出血。

2 .黄色:见于陈旧性蛛网膜下腔出血及脑出血、包囊性硬膜下血肿、化脓性脑膜炎、脑膜粘连、脑栓塞;椎管梗阻;脑、脊髓肿瘤及严重的结核性脑膜炎;各种原因引起的重症黄疽;心功能不全、含铁血黄素沉着症、胡萝卜素血症、早产儿等。

3 .乳白色:见于化脓性脑膜炎。

4 .微绿色:见于绿脓假单胞菌性脑膜炎、甲型链球菌性脑膜炎。

5 .褐色或黑色:见于中枢神经系统的黑色素瘤、黑色素肉瘤等。

2、透明度检查[正常参考值]清晰透明。

[临床意义]1 .微混:常见于乙型脑炎、脊髓灰质炎、脑脓肿(未破裂者)。

2 .混浊:常见于化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎等。

3 .毛玻璃状:常见于结核性脑膜炎、病毒性脑膜炎等。

4 .凝块:见于化脓性脑膜炎、脑梅毒、脊髓灰质炎等。

5 .薄膜:常见于结核性脑膜炎等。

3、细胞计数[正常参考值]成人:(0-8)X106/L;儿童:(0-15)X106/L;新生儿:(0-30)X106/L。

[临床意义]1 .细胞数明显增高(>200X106/L):常见于化脓性脑膜炎、流行性脑脊髓膜炎。

2 .中度增高(<200X106/L):常见于结核性脑膜炎。

3 .正常或轻度增高:常见于浆液性脑膜炎、流行性脑炎(病毒性脑炎)、脑水肿等。

4、蛋白定性试验[正常参考值]阴性。

[临床意义]1 .脑脊液蛋白明显增高(++以上):常见于化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、脊髓腔等中枢神经系统恶性肿瘤及其转移癌、脑出血、蛛网膜下腔出血及梗阻等。

2 .脑脊液蛋白轻度增高(+--++):常见于病毒性脑膜炎、霉菌性脑膜性、乙型脑炎、脊髓灰质炎、脑膜血管梅毒、麻痹性痴呆、脑血栓形成等。

5、葡萄糖半定量试验[正常参考值]1-5管或2-5管阳性。

脑膜炎的症状和早期诊断要点梳理脑膜炎是一种严重的疾病,它可以导致严重的颅内感染,并对患者的生命造成威胁。

因此,早期诊断和及时治疗非常重要。

本文将对脑膜炎的常见症状进行梳理,并介绍早期诊断脑膜炎的要点。

一、一级段落标题:脑膜炎的常见症状1. 高热:脑膜炎患者通常会出现高度发热,体温可以超过摄氏39度。

这是由于身体抵抗感染产生的典型反应之一。

2. 剧烈头痛:脑膜受到感染后,机体会产生发炎反应,引起剧烈头痛。

这种头痛通常呈持续性或间歇性而且非常严重,甚至在休息时也无法缓解。

3. 呕吐和恶心:由于感染造成的中枢神经系统受损,许多患者都会出现呕吐和恶心。

这些胃肠道问题可能与神经通路受到破坏有关。

4. 颈部僵硬:脑膜炎患者常出现颈部僵硬,这是由于脑膜发炎后,颈部肌肉受到刺激和紧张所致。

在医学上,我们称之为"颈项强直"。

5. 感光和声音过敏:脑膜炎可以导致患者对光线和声音过敏。

这可能是由于感染引起的中枢神经系统异常反应。

二、一级段落标题:早期诊断脑膜炎的要点1. 注意高危人群:早期诊断对治疗成功至关重要。

高危人群包括年幼儿童、老年人、免疫功能减弱的人以及接触了感染性物质的人员。

对于这些人群,一旦出现类似脑膜炎的症状,尤其是急性发热和剧烈头痛,应尽快就医。

2. 医生临床评估:专业医生可以通过全面评估患者的身体状况来帮助早期诊断脑膜炎。

医生会询问病史、进行体格检查,特别是对于头部和颈部的检查。

3. 脑脊液检查:脑脊液检查是确诊脑膜炎的关键步骤之一。

医生通过穿刺患者的腰椎,将脑脊液送至实验室进行分析。

该测试可以检测到细菌和病毒感染引起的炎症标志物,从而确定是否存在脑膜炎。

4. 影像学技术:电子计算机断层扫描(CT)和磁共振成像(MRI)等影像学技术可以帮助医生观察潜在的颅内损伤和其他异常情况,进一步支持或排除诊断。

5. 快速治疗:早期诊断后,尽快开始抗生素治疗非常重要。

抗生素可以有效控制细菌感染,并减轻患者的症状。

一、概述脑型链球菌感染是一种严重的细菌性脑膜炎,主要是由脑膜炎奈瑟菌(Neisseria meningitidis)引起的。

脑型链球菌感染病情危重,死亡率高,对患者的生命安全构成严重威胁。

因此,早期诊断和及时有效的治疗至关重要。

本文将针对脑型链球菌感染的治疗方案进行详细阐述。

二、诊断1. 临床表现:患者常出现发热、头痛、呕吐、颈部僵硬、嗜睡等症状。

部分患者可能出现精神症状、意识障碍、抽搐等严重表现。

2. 实验室检查:血常规检查可见白细胞计数升高,中性粒细胞比例增加。

脑脊液检查可见压力升高,细胞数增多,以中性粒细胞为主,蛋白质含量升高,葡萄糖含量降低。

3. 影像学检查:头颅CT或MRI检查可显示脑膜增强、脑实质水肿、脑室扩张等异常表现。

三、治疗方案1. 抗菌治疗(1)经验性治疗:对于疑似脑型链球菌感染的患者,应立即给予经验性抗生素治疗,以防止病情恶化。

①青霉素类:如青霉素G、阿莫西林等,剂量为每日200万-1000万U,分次静脉滴注。

②头孢菌素类:如头孢噻肟、头孢曲松等,剂量为每日2g,分次静脉滴注。

③广谱青霉素/β-内酰胺酶抑制剂:如阿莫西林/克拉维酸钾、头孢哌酮/舒巴坦等,剂量为每日2-4g,分次静脉滴注。

(2)针对性治疗:根据药敏试验结果,选择敏感抗生素进行治疗。

①青霉素类:如青霉素G、阿莫西林等,剂量为每日200万-1000万U,分次静脉滴注。

②头孢菌素类:如头孢噻肟、头孢曲松等,剂量为每日2g,分次静脉滴注。

③广谱青霉素/β-内酰胺酶抑制剂:如阿莫西林/克拉维酸钾、头孢哌酮/舒巴坦等,剂量为每日2-4g,分次静脉滴注。

④四环素类:如多西环素、米诺环素等,剂量为每日100mg,分次口服。

⑤氯霉素:剂量为每日50mg/kg,分次静脉滴注。

2. 辅助治疗(1)降颅压:对于颅内压增高的患者,可给予甘露醇、地塞米松等药物降低颅内压。

(2)支持治疗:保持患者营养和水分平衡,维持电解质和酸碱平衡。

(3)对症治疗:针对患者出现的头痛、呕吐、抽搐等症状,给予相应的对症治疗。