夜上受降城闻笛整理稿

- 格式:pptx

- 大小:241.94 KB

- 文档页数:14

《夜上受降城闻笛》文章解读夜上受降城闻笛文章解读《夜上受降城闻笛》是中国作家马致远所创作的一篇散文。

这篇文章以受降城上的笛声为线索,展现了作者对历史的思索和对人性的深入洞察。

通过对于笛声的描绘,马致远让读者感受到了历史的厚重与人心的悲喜交集之处。

文章开篇,马致远通过动人的描写带领读者来到了夜晚的受降城,笛声此起彼伏地响起。

马致远用"豪雄战场上犹如一声疾驰的箭,迅悍而蓦然击中敌人的心扉"来形容笛声的力度和效果。

这句形容让读者心生敬畏之情,同时也能够感受到作者对历史中英雄壮举的崇敬。

接下来,马致远引用了陈年的光阴和历史的痕迹,以此来揭示受降城在历史长河中的重要性。

同时,他也表达了对于历史的思考,他提问:"这个城塞为什么会被那么多人展示,竟然成了一道旅游景点?" 这个问题引发了读者对于历史意义的思考,也从另一个角度表达了对于历史珍视的态度。

随后,马致远将目光转向笛声所传达的情感。

他揣摩了笛声中的忧伤与悲愁,并将之与历史中的悲惨境遇相联系。

在文章中,作者多次提及兵荒马乱、尸骨遍野的情景,这些描写让读者深刻感受到历史的残酷与悲哀。

而那悲伤的笛声,则更加生动地表达了人们对于历史苦难的记忆和挚爱之情。

在马致远的笔下,笛声既是历史的见证,又是对战争的悼念。

他通过对于笛声忧伤、激荡的描述,成功地传递给读者强烈的情感共鸣。

读者仿佛也能够听到笛声中所承载的历史记忆,感受到了历史中人们的苦痛与无奈。

最后,马致远将镜头拉回到现实,他用一句话表达了他对于这座城市的热爱与美好:“这个城市,有坚硬的城儿,有奇迹的曼儿。

” 这个结尾既是对于受降城的美誉,同时也是对于城市中人们智慧和勇敢的赞颂。

通过《夜上受降城闻笛》这篇文章,马致远将读者带入了一个历史与现实交织的旅程。

他通过对于笛声和历史的解读,表达了对于历史的思考和对于人性的洞察。

这篇文章不仅在形式上具有心灵上的美感,也在情感上给予读者震撼和共鸣。

七上第三单元课外古诗词诵读《夜上受降城闻笛》课时精讲、附教学视频一、作者简介李益(748—829),唐代诗人。

字君虞。

陇西姑臧(今甘肃武威)人。

家居郑州(今属河南)。

公元769年登进士第,公元783年登书判拔萃科。

因仕途失意,客游燕赵。

公元797年任幽州节度使刘济从事。

公元800年南游扬州等地。

公元820年后入朝,历秘书少监、集贤学士、左散骑常侍等职。

公元827年以礼部尚书致仕。

他是中唐边塞诗的代表诗人。

其诗虽不乏壮词,但偏于感伤,主要抒写边地士卒久戍思归的怨望心情,不复有盛唐边塞诗的豪迈乐观情调。

擅长绝句,尤工七绝;律体也不乏名篇。

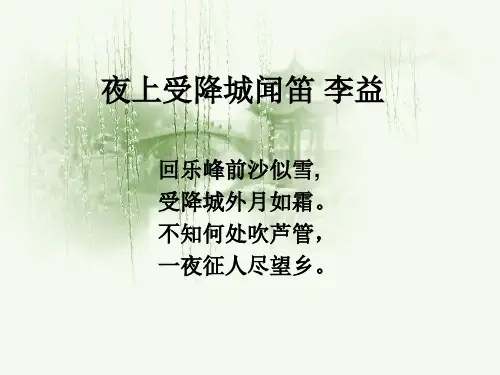

二、创作背景《夜上受降城闻笛》是唐代诗人李益创作的一首七言绝句。

这首诗最大的特点是蕴藉含蓄,将所要抒发的感情蕴涵在对景物和情态的描写之中。

诗的开头两句,写登城时所见的月下景色。

如霜的月光和月下雪一般的沙漠,正是触发征人乡思的典型环境。

环境的描写之中现出人物的感受。

在这万籁俱寂的静夜里,夜风送来了凄凉幽怨的芦笛声,更加唤起了征人望乡之情。

“一夜征人尽望乡”,不说思乡,不说盼归,而是以人物的情态行为展现其心理,写出了人物不尽的乡愁。

三、理解诗义【注释】1.受降城:唐初名将张仁愿为了防御突厥,在黄河以北筑受降城,分东、中、西三城,都在今内蒙古自治区境内。

另有一种说法是:公元646年(贞观二十年),唐太宗亲临灵州接受突厥一部的投降,“受降城”之名即由此而来。

2.回乐峰:唐代有回乐县,灵州治所,在今宁夏回族自治区灵武县西南。

回乐峰即当地山峰。

一作“回乐烽”:指回乐县附近的烽火台。

3.城下:一作“城上”,一作“城外”。

4.芦管:笛子。

一作“芦笛”。

5.征人:戍边的将士。

尽:全。

【译文】回乐峰前的沙地白得像雪,受降城外的月色犹如秋霜。

不知何处吹起凄凉的芦管,一夜间征人个个眺望故乡。

四、作品赏析这是一首抒写戍边将士乡情的诗作。

这首诗最大的特点是蕴藉含蓄,将所要抒发的感情蕴涵在对景物和情态的描写之中。

《夜上受降城闻笛》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《夜上受降城闻笛》。

下面我将从教材、学情、教学目标、教学重难点、教法、学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、说教材《夜上受降城闻笛》是唐代诗人李益创作的一首七言绝句。

这首诗以生动的笔触描绘了戍边将士在夜晚登上受降城时的所见所闻,抒发了他们思乡的愁绪。

诗中通过对环境的描写和笛声的烘托,营造出一种凄凉、悠远的意境,具有深刻的感染力。

这首诗被选入语文教材,对于培养学生的诗歌鉴赏能力、感受古代诗歌的魅力以及理解诗人的情感世界都具有重要的意义。

二、说学情本次授课的对象是_____年级的学生,他们在之前的学习中已经接触过一定数量的古代诗歌,对诗歌的基本要素和常见的表现手法有了初步的了解。

但是,对于诗歌意境的感悟和情感的把握还需要进一步的引导和提升。

此外,这个年龄段的学生思维活跃,好奇心强,具备一定的自主学习能力和探究精神。

但在诗歌学习中,可能会遇到对诗歌背景理解不深入、对诗人情感体验不真切等问题。

三、说教学目标基于对教材和学情的分析,我制定了以下教学目标:1、知识与技能目标学生能够准确、流利、有感情地朗读诗歌。

理解诗歌的大意,掌握重点字词的含义。

2、过程与方法目标通过反复诵读,体会诗歌的韵律和节奏。

引导学生想象诗歌所描绘的画面,培养学生的想象力和形象思维能力。

3、情感态度与价值观目标感受诗人对家乡的思念之情,培养学生的家国情怀。

体会戍边将士的孤寂与坚守,激发学生对和平的珍惜和对祖国的热爱。

四、说教学重难点1、教学重点理解诗歌的内容,体会诗歌的意境。

品味诗人通过写景抒情所表达的思乡之情。

2、教学难点感悟诗歌中蕴含的复杂情感,理解戍边将士的内心世界。

学习诗歌中借景抒情、以声传情的表现手法。

五、说教法为了实现教学目标,突破教学重难点,我将采用以下教学方法:1、诵读法通过反复诵读,让学生在诵读中感受诗歌的韵律美,理解诗歌的内容和情感。

夜上受降城闻笛(李益)说课稿夜上受降城闻笛(李益)说课稿夜上受降城闻笛,是唐代诗人李益的一首抒发对国家命运的关切和对战争的思考之作。

本文将围绕这首诗展开讲述,从背景介绍、诗歌赏析和意义探索三个部分来进行论述。

一、背景介绍夜上受降城闻笛描绘了唐朝时期战乱纷争背景下一位守城士兵的心境,通过叙述夜晚上的笛声,透露出战争给人们带来的不安和忧虑。

夜上受降城,成为表达诗人对国家安危的呼唤和对英雄的赞美。

二、诗歌赏析夜上受降城闻笛共有五句,前两句为对比描写,后三句则展现出诗人内心的忧虑情感。

首句“市鼓断人行”以四音步唱出节奏感,通过描写市集中的鼓声,使读者感受到繁华市井背后的紧张氛围。

接着,“夜深铁马冰河入”一句声调平缓,用寓言手法将铁马和冰河融合,凸显出冰冷和坚固的特质,传达了战乱环境下的紧迫感及危险性。

接下来的三句“卧听送鸡声,扁舟空自归。

”则更加突出了诗人的心境。

送鸡声暗示着官方的认可,表明诗人作为守城士兵时走上一条“一人盗碛庐山去”的不归路。

最后一句“灯开金塞尽,与俱泛夜稀”通过描写灯火的消失,使画面更加残破凄凉,传达了诗人的孤独和无奈之情。

三、意义探索夜上受降城闻笛表达了诗人对战争的思考和对国家前途的担忧。

诗中揭示的景象虽然是唐朝时期的情景,但我们却能够从中看到战争和国家安危的普遍性。

诗中的受降城代表了每个国家,战争永远都是带来破坏和伤害的。

通过描写寂静的夜晚,以及鸡声、灯火的消失,诗人表达了对和平与幸福的向往。

诗歌中的音乐元素也给与了诗歌更深的内涵。

市鼓声和铁马冰河的音效,加之诗人的抒情,使得整首诗带来一种压抑与慎重的氛围。

这种音乐的对比营造了一种独特的韵律感,使读者在阅读中能够更好地感受到诗人的情感。

夜上受降城闻笛这首诗,通过对战争背景下守城士兵的心境描绘,以及对和平的思考和对人民幸福的渴望表达,反映了作者对国家兴衰和人民命运的思索。

其韵律感的运用也使诗歌更加动人,深深触动了读者的内心。

总结:夜上受降城闻笛是一首刻画战争背景下士兵心境的诗,通过对夜晚景象和声音的描写,传递出对国家命运的担忧与对和平的向往。

夜上受降城闻笛讲解古诗

嘿,朋友!今天咱们一起来聊聊李益的。

“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

”你想想啊,那烽火台前的沙子,白得就像雪一样,受降城外面的月亮,冷得跟霜似的。

这画面,

难道不令人感到一种深深的孤寂和清冷吗?就好比你一个人在寒冬的

深夜,走在无人的街头,是不是心里也会泛起一阵寒意?

“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

”这突然不知从哪儿传来的芦

管声,让所有的征人在这一夜都望向了家乡的方向。

这芦管声就像一

把钥匙,一下子打开了他们思乡的闸门。

你说,这得是多么强烈的思念,才能让所有人都在这一刻忍不住遥望故乡啊!就像你在异国他乡,突然听到一首熟悉的家乡歌谣,难道不会瞬间泪目吗?

在这首诗里,李益用简洁而有力的笔触,描绘出了边疆战士们的孤

独和对家乡的深深眷恋。

他们身处荒凉之地,伴着如雪的沙、如霜的月,那芦管声就像一根刺,扎在他们心里,让他们的思乡之情再也无

法隐藏。

我觉得啊,这首诗真的太有感染力了,让我们仿佛能亲身感受到那

些战士们的心情。

它不仅是一首诗,更是一幅画,一首曲,让人久久

不能忘怀。

你是不是也有同感呢?。

初一高分作文《夜上受降城闻笛》古诗改写夜上受降城,听闻笛声鸣。

天空洒银辉,星光点点明。

清风拂面来,远处马步声。

古城犹沉寂,平静如水晶。

城楼巍峨立,屹立千百年。

往事如潮涌,前朝帝后传。

明宣护云雾,镇守江山宁。

忠诚守千秋,铁马寒风鸣。

笛声传万里,壮丽犹如梦。

历史凝瞬间,展现抗战情。

让我们祈祷,为那铁血城。

为英勇战士,沸腾燃烧情。

从此人人知,从此日子憧。

抗战精神传,留下欢笑声。

夜上受降城,闻笛似欢迎。

远处火光亮,敌人失真名。

城倚江水流,雄壮气势新。

曾经抵敌人,一次成战绩。

长城伟业传,恢弘雄壮景。

明成化年月,捍卫国家城。

夕阳落受降,帘幕黄昏景。

简汝充斥前,儿孙成帝灵。

古炮声滚动,击碎遥远程。

黑夜如染红,敌人惨淡情。

历史巧变幻,辗转心思醒。

神州大地上,战火烧成废。

弱者如灯火,孤独长久细。

夜上受降城,复苏人心盛。

历经波澜起,再创伟大名。

笔耀荣光亮,影响千年情。

被君子吟咏,传诵永不停。

夜上受降城,打破四面围。

国土由此起,平荡烽烟休。

坚守信仰心,不辱祖先传。

夜上受降城,豪迈英雄音。

笛声穿林草,赞誉降战功。

铮铮铁骨护,修筑伟大统。

夜上受降城,闻笛鸣军容。

阳光洒受降,好比花开红。

和平抬言语,快活属多快。

夜上受降城,资深烈士容。

城楼映夕阳,美丽如艳红。

受降未成事,汉家兴崩腾。

夜上受降城,游客多如冰。

谈笑中度过,欢声笑眸情。

感国家恩情,赞扬受降勋。

夜上受降城,别样迷人情。

历史上风光,牢牢扎人心。

大江横揽天,云雾若蒸浓。

太平洋海川,割断思绪红。

夜上受降城,鲜花间跳红。

迎接我国君,似赞扬成功。

夜上受降城,火已燃红弓。

江山盛春色,一派豪英风。

盼天下太平,万象复兴旺。

夜上受降城,荡漾蔚蓝空。

笛声传受降,勾人心弦梆。

历史悠久久,风景如烟上。

古城巍峨立,伟大成象山。

夜上受降城,精神超永登。

夜上受降城,微风拂昏灯。

建筑底偃旗,英雄荡魄澄。

夜上受降城,英勇承威名。

筚路梅頭尽,俯视赞神情。

夜上受降城,君子已轻盈。

战争做停顿,笛声传天空。

夜上受降城闻笛扩写散文【篇一:夜上受降城闻笛扩写散文】夜上受降城闻笛李益回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。

不知哪处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【说明】回乐峰:在今宁夏灵武西南。

受降城:唐有三受降城,俱在今内蒙境内。

芦管:笛子。

【简析】诗意在抒写边防将士之乡情。

前二句写月下面塞的风景;三句写声音,闻见芦管悲声;四句写心中感觉,芦笛能动征人回乡之望。

全诗把风景、声音,感觉融为一体,境界浑成。

《唐诗纪事》说这首诗在当时便被度曲入画。

认真体会全诗境界,确也是谱歌作画的佳品。

李益《夜上受降城闻笛》 200 字-300 字/ 去阅读更多作文。

作文《李益《夜上受降城闻笛》》约 200 字-300 字左右,由网友自由公布,未经严格审查,假如入侵了您的权益,请来信见告,我们会第一时间办理。

同时欢迎各小作者来我们的作文网投稿发布您的文章,与同学们一同沟通写作知识,分享成长点滴。

【篇二:夜上受降城闻笛扩写散文】夜上受降城闻笛李益回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。

不知哪处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【说明】回乐峰:在今宁夏灵武西南。

受降城:唐有三受降城,俱在今内蒙境内。

芦管:笛子。

【简析】诗意在抒写边防将士之乡情。

前二句写月下面塞的风景;三句写声音,闻见芦管悲声;四句写心中感觉,芦笛能动征人回乡之望。

全诗把风景、声音,感觉融为一体,境界浑成。

《唐诗纪事》说这首诗在当时便被度曲入画。

认真体会全诗境界,确也是谱歌作画的佳品。

初一高分作文《夜上受降城闻笛》古诗改写

夜幕笼罩着受降城,远处传来阵阵笛声,悠扬动听。

这笛声仿佛是在向着远方的人们发出邀请,邀请他们来到这座历经沧桑的城市,感受这座城市的千年文化和历史沉淀。

城墙上飘扬着一面巨大的旗帜,上面绘制着狮子和龙,象征着受降城的威严和雄伟。

城门口站着几个士兵,他们手持利刃,警惕地巡视着周围,保护着这片宝地。

城中心的广场上,热闹非凡。

人们身着节日盛装,手持灯笼,排成行列,载歌载舞。

他们一边跳舞,一边吟唱着古老的传说,纪念着受降城的辉煌历史。

夜市中摆满了各种美食和手工艺品,吸引着不少游客驻足观看。

在城中央的一座古老建筑前,一位老人正坐在琴旁,闭目弹奏。

那琴声悠扬悦耳,像流水一般缓缓流淌,传入每个人的耳朵里,令人陶醉。

老人脸上带着淡淡的微笑,仿佛在弹奏出自己人生的乐章。

夜色渐深,灯火通明,这座城市依然热闹非凡。

笛声、歌声、琴声交织在一起,构成了一幅静美的夜景画卷,令人留恋不舍。

这是一座有着深厚文化底蕴的城市,值得人们去了解、去感受、去热爱。

夜上受降城闻笛李益回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【翻译】回乐峰前的沙地白得像雪,受降城外的月色犹如秋霜。

不知何处吹起凄凉的芦管,一夜间征人个个眺望故乡。

【文意理解】《夜上受降城闻笛》前两句写景,景中寓情,蓄而未发;那么后两句则正面写情。

从全诗来看,前两句写的是色,第三句写的是声;末句抒心中所感,写的是情。

前三句都是为末句直接抒情作烘托、铺垫。

开头由视觉形象引动绵绵乡情,进而由听觉形象把乡思的暗流引向滔滔的感情的洪波。

前三句已经蓄势有余,末句一般就用直抒写出。

李益却蹊径独辟,让满孕之情在结尾处打个回旋,用拟想中的征人望乡的镜头加以表现,使人感到句绝而意不绝,在戛然而止处仍然漾开一个又一个涟漪。

这首诗艺术上的成功,就在于把诗中的景色、声音、感情三者融合为一体,将诗情、画意与音乐美熔于一炉,组成了一个完整的艺术整体,意境浑成,简洁空灵,而又具有含蕴不尽的特点。

这首诗语言优美,节奏平缓,寓情于景,以景写情,写出了征人眼前之景,心中之情,感人肺腑。

诗意婉曲深远,让人回味无穷。

【词语解释】受降城:指西受降城,故址在今内蒙古杭锦后旗乌加河北岸。

一说,指唐代灵州的受降城,故址在今宁夏灵武西南。

李益,字君虞,陇西姑臧(今甘肃武威)人,唐代诗人。

回乐烽:烽火台名。

在西受降城附近。

一说,当作“回乐峰”,山峰名,在回乐县(今宁夏灵武西南)。

征人:指出征或戍边的军人。

【理解性默写】《夜上受降城闻笛》中表现边塞荒寒凄冷的句子是:回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

《夜上受降城闻笛》中表现征人满怀愁绪,凝望故乡,思念家乡的诗句是:不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

【考试真题】无。